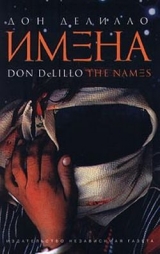

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)

– Он замечательный. Великолепный. Такой только Фрэнк мог снять. В нем чувствуется его напор. Знаешь его манеру вклинивать повсюду короткие эффектные штучки. Мне страшно понравилось.

– Это было как раз когда мы закруглялись с семейной жизнью.

– Я ходила в молельный дом на Ронсевале. Пешком. Сколько там миль?

– Это за Батхерстом.

– За Дюфференом.

– Пошла в кино. А я что делал?

– Так приятно было отправиться в кино одной. Понимаешь?

– А я, наверное, смотрел телевизор. Какая трагическая разница.

– Ты работал над своим списком, – сказала она.

– Над твоимсписком.

– Я никогда не подытоживала в уме твои так называемые пороки. Это была твоя игра.

– Верно, верно. Должно быть, я тогда совсем расклеился смотреть телевизор! А ты шагала мимо Дюфферена в своих сапогах и меховой куртке, точно какая-нибудь лесбиянка из тех, которыми нынче пугают детей.

– Спасибо.

– Отправилась на фильм.

– Так приятно было пройтись.

– И ведь не на какой попало.

– Помнишь, как мы ругались у машины?

– Белка в подвале. Единственное дерево, которое краснело по осени.

– Как странно – ностальгия по концу брака!

Я увидел его прежде, чем услышал: Оуэн Брейдмас (его силуэт) тихо поднимался по лестнице, высоко задирая колени, осторожный, неуклюжий; за ним ползло пятно, высвеченное его фонариком.

– Почему вы сидите в темноте?

– А зачем вы светите назад? – сказал я.

Мы произнесли свои реплики почти одновременно.

– Правда? Я не заметил. Дорогу-то знаю уже наизусть.

– А мы в темноте расчувствовались.

Кэтрин принесла стакан, я налил вина. Он выключил фонарик и растянулся на стуле.

Неспешный вдумчивый голос.

– Я вдруг сообразил, в чем секрет. Несколько месяцев гадал, что такое есть в моем отношении к этому месту, чего я не могу уловить. Во всем какой-то глубокий смысл. Форма скал, ветер. Горы на фоне неба. Эта прозрачная ясность перед закатом – прямо сердце разрывается. – Смешок. – Потом догадался. Все эти вещи я как будто бы помню.Но откуда я могу их помнить? Да, я бывал в Греции прежде, но никогда – в таком уединенном уголке, среди именно таких холмов, такой игры цвета и тишины. С тех самых пор, как попал сюда, я вспоминаю. Все вроде бы знакомо… хотя нет, я не совсем точно выражаюсь. Порой случается, что ты делаешь какую-нибудь простейшую вещь и это производит на тебя совершенно неожиданное впечатление, которое ты будто уже когда-то испытывал, но давным-давно забыл. Ешь, например, смокву, и в этой смокве есть что-то высшее.Первая смоква. Прототип. Родоначальница смокв. – У него снова вырвался смешок. – Я чувствую, что уже знал когда-то особенную чистоту здешнего воздуха и воды, забирался в горы по тем же каменистым тропкам. Жутковатое ощущение. Метемпсихоз. Вот что я чувствовал с самого приезда, но до сих пор не отдавал себе в этом отчета.

– Абсолютное чувствуешь сплошь и рядом, – сказал я. – Голые холмы, человеческая фигура вдалеке.

– Да, и кажется, что ты это уже переживал в прошлом. Если как следует поразмыслить над словом «метемпсихоз», в нем обнаружишь не только «переселение души», но и индоевропейский корень «дышать». По-моему, это правильно. Мы словно вдыхаем то же самое. Подобные переживания глубже, чем то, что улавливают наши органы чувств. Дух, душа. Эти ощущения как-то связаны с самопознанием. Я думаю, их испытываешь только в определенных местах. Может быть, наш остров – мое место. Да, Греция полна этого мистического абсолюта. Но, может быть, надо попутешествовать, чтобы отыскать в нем себя.

– Это ведь индусская идея, – сказала Кэтрин. – Метемпсихоз. Или нет?

– Слово греческое, – ответил он. – Взгляните вверх, вселенная – чистая вероятность. Джеймс говорил, что слова витают в воздухе. Возможно, вместе с ними витают также и идеи, чувства, воспоминания. Не посещают ли нас воспоминания других людей? Если судить по законам физики, прошлое и будущее неотличимы. Мы всегда находимся в контакте. Хаотическое взаимодействие. Узор повторяется. Миры, скопления звезд, может быть, даже воспоминания.

– Включите свет, – сказал я.

Очередной смешок.

– У меня начинается слабоумие? Почему бы и нет. Возраст позволяет.

– Насчет слабоумия – это у всех. Но лучше бы вам не уходить так далеко от смокв. Про них мне было понятно.

Оуэн редко защищал свои выводы или точку зрения. При малейших признаках несогласия он поспешно капитулировал. Кэтрин, конечно, знала об этом и тут же заботливо сменила тему, всегда готовая охранять его душевное равновесие.

Страх. Вот какую тему она выбрала. В Европе нападают на свои собственные институты, на свою полицию, журналистов, промышленников, судей, ученых, законодателей. На Ближнем Востоке нападению подвергаются американцы. Что это значит? Ей хотелось услышать мнение аналитика.

– Банковские займы, кредиты на оружие, товары, технологии. Западные спецы – это ржа, разъедающая древние общества. Они говорят на тайном языке. Приносят с собой новые виды смерти. Новые способы думать о смерти. Учат оборачивать смерть себе на пользу. Вся банковская и промышленная деятельность, все эти нефтяные деньги создают в здешних краях нездоровую атмосферу, сложный комплекс зависимостей и страхов. Конечно, чужих тут тьма – не одни же американцы. Тут все. Но только в американцах есть нечто мифическое – оно-то и привлекает террористов.

– Хорошо, продолжай.

– Америка – это живой мировой миф. Когда убиваешь американца или винишь Америку в каком-нибудь местном несчастье, у тебя не возникает чувства, что ты неправ. Наша роль состоит в том, чтобы служить типажом, олицетворять собой некие вечные представления, которые нужны людям, чтобы утешать себя, оправдывать себя и так далее. Мы здесь ради того, чтобы помогать. Людям что-то нужно – мы это обеспечиваем. Миф – полезная вещь. Недовольные используют нас для разрядки, отводят на нас душу. Любопытно: когда я говорю со средиземноморским бизнесменом, выражающим симпатию и уважение к Соединенным Штатам, я автоматически предполагаю, что он либо обманщик, либо дурак. Недовольство Америкой ощущается всеми, как ни крути.

– И какая часть этого недовольства оправдана?

Я попытался прикинуть.

– Конечно, кое-где есть наше военное присутствие. Еще одна причина для нападок.

– Не кое-где, а почти везде. Ваше влияние чувствуется везде. Но отстреливают вас только в некоторых местах.

– Кажется, я слышу нотку сожаления. Канада – вот ты о чем? Там мы работаем безнаказанно.

– Да уж, там ваших хватает, – сказала она. – Две трети крупнейших корпораций.

– Канада – развитая страна. У них нет чувства морального превосходства. Люди, обладающие высокими технологиями и распространяющие их, – торговцы смертью. Все остальные невинны. Здесь, на Ближнем Востоке, сейчас особый подъем. Никаких сомнений, никакой неопределенности. Им все ясно как день. Высшая справедливость в том, чтобы убивать, – наверное, иногда в это начинают верить целые народы.

Звездная ночь, разговор с женой на греческом архипелаге.

– Канадцы парализованы неизбежностью, – сказала она. – Я не оправдываю их капитуляцию. Да-да, именно так. Жалкие капитулянты.

– У нас в Америке убийства неправильные. Это одно из следствий потребительской политики. Естественная эволюция фантазии потребителя. Люди стреляют с эстакад, из забаррикадированных домов. Чистое воображение.

– Теперь нотку сожаления слышу я.

– Нет связи с землей.

– Пожалуй, в этом есть доля правды. Малюсенькая.

– Я рад. Малюсенькая доля правды – на большее я никогда и не претендовал. Понимаете, что я имею в виду, Оуэн? Где вы там? Подайте голос. Я люблю натыкаться на что-нибудь в темноте.

Я опрокинул стакан и с удовольствием слушал, как он катится по грубой деревянной столешнице. Кэтрин поймала его на краю.

– Ну-ну, – сказала она.

– Самый крупный недостаток этого вина в том, что к нему можно привыкнуть.

Свет высоко на холме. Мы помолчали; тишина текла мимо.

– Почему язык разрушения так прекрасен? – спросил Оуэн.

Я не понял, о чем он говорит. Имел ли он в виду обычное оружие: парабеллумы, осколочные фанаты? Или то, что могло бы оказаться у террориста, какого-нибудь волоокого мальчика из Аданы – «Калашников» через плечо, тихий шепоток в темноте, с гасителем вспышки и складывающимся прикладом? Он сидел тихо, то бишь Оуэн, раздумывая над ответом. Здесь открывался простор для интерпретации, расширения охвата. Вермахт, панцер, блицкриг.Возможно, он терпеливо размышлял о том, в чем притягательная сила этих звуков, как они влияют на химию мозга на ранней стадии его развития. Или он говорил о математическом языке войны, ядерной теории игр, об этой кастаньетной сфане технических данных и мелких щелкающих слов?

– Может быть, они боятся хаоса, – сказал он. – Я пробовал понять их, представить, как у них работают мозги. Тот старик, Михаэли, мог стать жертвой некоего инстинкта, призывающего к порядку. Возможно, им чудилось, что они движутся к какому-то статическому совершенству. Культы всегда тяготеют к замкнутости, это естественно. Изолированность от внешнего мира здесь очень важна. Один разум – одно безумие. Стать частью единой фантастической картины. Сгруппироваться, сплотиться. И тем спастись от хаоса и жизни.

– Мне вот что пришло в голову, – сказала Кэфин. – Я думала об этом после того, как мы с Джеймсом говорили о раскопках на Крите, о человеческих жертвоприношениях у минойцев. Может быть, этот культ – современная разновидность того, древнего? Вы же помните пилосскую табличку, Оуэн. С линейным Б [16]16

Линейное письмо Б – древнее слоговое письмо греческого языка (1400 – 1150 до н.э.).

[Закрыть]. Молитвы о божественном заступничестве. Список жертв из десяти человек. Могло ли здешнее убийство тоже быть жертвой богам, только в современном исполнении? Вдруг эти люди верят в конец света?

– Любопытная версия. Но что-то мешает мне считать, что они приняли бы идею о высшем существе. Я видел их и говорил с ними. Они не одержимы мыслью о Боге или о богах, в этом я почему-то убежден, и даже если они верят, что надвигается светопреставление, они просто ждут его, не пытаясь предотвратить, не пытаясь успокоить богов или умилостивить их. Определенно, ждут. У меня сложилось впечатление, что они чрезвычайно терпеливы. И потом, разве смерть Михаэли была связана с каким-нибудь ритуалом? Ему проломили череп. Никаких признаков ритуала. Разве можно придумать бога, который удовлетворился бы такой жертвой, слабоумным стариком? Это же, по сути, обыкновенное уличное убийство.

– Может, их бог тоже слабоумный.

– Я говорил с ними, Кэтрин. Они просили меня рассказывать о древних алфавитах. Мы обсуждали эволюцию букв. Фигурку молящегося в синайском письме [17]17

Синайское письмо – форма древнесемитского письма середины 2-готыс. дон. э. Записи на нем обнаружены на Синайском полуострове и до сих пор не дешифрованы.

[Закрыть]. Пиктограмму быка. Алеф, альфа. Все начинается с обиходного, правда? Бык, дом, верблюд, ладонь, вода, рыба. С образов из внешнего мира. С самого простого, что было у людей на глазах. Обыденные предметы, животные, части тела. Мне кажется очень интересным, что эти символы, эти значки, которые теперь воспринимаются нами как чистая абстракция, вначале изображали собой реальные объекты, нередко одушевленные. – Продолжительная пауза. – Ваш муж считает, что все это заумная и бессмысленная болтовня.

Наши голоса в темноте. Кэтрин возражает, Джеймс вежливо вторит ей. Однако он был недалек от истины. Я с трудом привык даже к форме греческих букв; экзотические пустынные алфавиты занимали меня не настолько, чтобы рассуждать о них подолгу. Впрочем, я не хотел становиться в оппозицию. Наверное, он о чем-то умалчивал, немного сбивал нас с толку, но я не думал, что это в большей степени стратегический умысел, нежели плоды личного заблуждения. И в теперешнем его молчании я, как мне почудилось, уловил мечтательность, уплывание в память. Когда Оуэн молчал, в этом всегда крылась загадка, над которой стоило поломать голову. Ночью все непрерывно, сказал он. Паузы, эти дозированные передышки, были частью беседы.

– Возможно, они убили еще одного человека, – произнес он чуть погодя. – Не здесь, Кэтрин. И даже не в Греции.

Его очередь ободрять. Он весьма тактично поторопился умерить ее тревогу за Тэпа. Я вполне мог представить себе, что после этого поворота в разговоре она уже не будет так печься о душевном покое Оуэна. Он стал другом, который приносит плохие вести.

– Я получил письмо из Иордании, от своего коллеги. Он там в научной экспедиции. Насчет этого культа я уже писал ему раньше. Так вот, он сообщает, что месяца два-три назад у них произошло убийство, довольно близко напоминающее наше. Убили старуху, которая и без того должна была умереть в скором будущем. Она жила в деревне на краю Вади-Рум, огромной каменистой пустыни на юге страны.

Кэтрин встала и прислонилась к белой стене. Ей захотелось курить. После того как она бросила, ее тянуло к сигарете раза по два в год. Я всегда догадывался об этом. Моменты беспомощного напряжения, потери равновесия в мире. Они нарушили правила – тогда нарушу и я. В таких случаях она бродила по дому, шарила по темным чуланам, ища, не завалялась ли где-нибудь в кармане пальто недокуренная пачка «Сейлема».

– Ее нашли рядом с глиняной хибаркой, где она жила вместе с родственниками. Убитую молотком. Не знаю, был ли это обычный молоток-гвоздодер, как тот, которым воспользовались здесь.

– Значит, вот о чем вы беседовали с Фрэнком Вольтеррой две ночи подряд? – спросил я.

– Отчасти. Да, он хотел говорить. Говорить и слушать.

– Стало быть, он туда направился?

– Не знаю. По-моему, он обдумывал такую возможность. Его что-то привлекло в описании тех краев. Я сам ездил туда однажды, несколько лет назад. На тамошних камнях есть надписи, по большей части коротенькие: погонщики верблюдов выцарапывали на скалах свои имена. Я рассказал ему об этом. Мы порассуждали о том, какая цель была у убийц старухи, попытались представить себе эту безумную сцену, разыгравшуюся на гигантской, прекрасной пустынной равнине. Он прямо-таки напугал меня своей сосредоточенностью. Не по себе становится, когда тебя так слушают. Чувствуешь груз ответственности.

– Фрэнк не рядовой турист. Вы говорили ему о Донуссе?

– Я ничего об этом не знаю. Только то, что убили девочку. Кто-то рассказал моему заместителю.

– Тоже молотком, – сказал я.

– Да. Год назад.

Молоток-гвоздодер. Не это ли он имел в виду, когда говорил о языке разрушения? Простой инструмент из дерева и железа. Думаю, ему нравилось, как звучит это слово или как оно выглядит, как плотно сочленены друг с другом его половинки, точно железо и дерево – в самом инструменте.

Если название орудия кажется тебе прекрасным, означает ли это твою причастность к самому преступлению?

Я подлил себе вина; меня вдруг охватила усталость, голова стала тяжелой и гулкой, как барабан. Это казалось нелогичным: похмелье, наступающее одновременно с опьянением, а то и раньше. Оуэн произнес что-то о безумии или бездумии. Я попытался вслушаться, заметив, что Кэтрин пропала – наверное, ушла в дом, сидит там в темноте или уже в постели и ждет, когда мы заберем свои убийства куда-нибудь еще. Я спущусь с холма вместе с ним, вслед за лучом его маленького фонарика, и провожу его взглядом, когда он поедет прочь на своем детском мотороллере, подпирая коленями руль. Потом – к себе в гостиницу, вверх на один пролет, комната в конце коридора.

Оуэн говорил снова.

– В нашем столетии писатель вел диалог с безумием. О писателях двадцатого века почти можно сказать, что они стремились к безумию. Кто-то, разумеется, преуспел, и таких мы особенно уважаем. Безумие для писателя – это окончательное растворение его «я», последняя беспощадная правка. Это нырок в тишину, прочь от гомона вымышленных голосов.

Когда погода стоит теплая, роль дверей выполняют занавески. Людские нужды смягчают жесткий облик поселка. Незыблемость уступает место заманчивому колыханию. Ветер отворяет входы перед случайным путником. В этом нет отчетливого чувства мистического приглашения. Ты ощущаешь только сумеречный покой внутри, спрятанную в доме крупицу дня.

Комнаты простые, прямоугольные и расположены сразу за порогом, без всяких коридорчиков или прихожих, на уровне улицы, так близко к нам, шагающим между тесными рядами домов, что мы чувствуем себя неловко, точно непрошеные гости. В разговоре грек напирает на собеседника, и здесь мы находим тот же не терпящий границ избыток жизни. Семьи. Люди собираются кучками, везде бегают дети, старухи в черном сидят неподвижно, скрестив во сне шершавые руки. Повсюду ослепительная яркость, простор, глубина, все контуры четко прорисованы солнцем, чуть дальше – безбрежное море. Эти небольшие домики – убежища от вечных стихий. Мы с Тэпом уважаем их скромность, непритязательность и поглядываем на них лишь искоса, стараясь не показаться чересчур любопытными.

Выше ступенчатых улочек начинают попадаться открытые места, сильней задувает ветер. Вслед за Тэпом миную колодец, прикрытый железным конусом. Женщина под зонтиком сидит на муле, ждет. Кошки крадутся по стенам, смотрят с карнизов – шелудивые, хромые, облезлые, некоторые совсем крошечные, величиной с шерстяную перчатку.

Вверх. Появляется море, разрушенная ветряная мельница с восточной стороны. Мы делаем остановку, чтобы перевести дух, и глядим вниз на церковь с ажурной звонницей, выкрашенную в какой-то пятнисто-розовый цвет – грубоватый и радующий глаз мазок среди многослойной белизны вокруг. В одной крошечной церквушке может спрессоваться с полдюжины разнородных поверхностей: волнистая, куполообразная, прямоугольная, цилиндрическая, – насыщенная экономия форм, сочетаний и взаимовлияний. Мы слышим хриплый рев осла – истовый, чрезмерный звук. Приятно ощущать, как печет солнце.

Я показал Тэпу открытку, которую прислал мне отец. На ней было изображено кафе «Приют ковбоя» в городе Пондере, штат Техас. Насколько я знал, мой отец никогда не бывал в Техасе. Он жил в Огайо, в маленьком домике, с женщиной по имени Мерф.

Тэп получил такую же открытку. Собственно говоря, почти все послания моего отца за последние два-три года были почтовыми открытками с изображением кафе «Приют ковбоя».

На обороте его открытки, сообщил Тэп, было написано точь-в-точь то же самое, что и на моей. Его это явно не удивило.

Ленивый приглушенный стрекот. Цикады. Мы с Тэпом видели, как они, трепеща, планируют с оливковых деревьев, врезаются в стены и падают с сухим ошеломленным шорохом. Ветер крепчал.

Тэп привел меня на верхнюю окраину поселка, к немощеным улицам и домам с дворами. В эти дворы вели высокие ворота, порой отстоящие от своих домов на порядочное расстояние. Если смотреть под определенным углом, они обрамляли голую вершину холма или кусок синего неба.

Это были безыскусные сооружения, свободные от нагрузки, которую несли выкроенные ими картины.

Мы поднялись по тропинке, которая огибала скалистый уступ, и поселок исчез из нашего поля зрения. Беленая часовня по ту сторону ущелья, внезапная на фоне бурой земли. Теперь мы были высоко, во власти моря и ветра, и часто останавливались, любуясь новыми видами. Я присел на краю узкой сосновой рощицы, жалея, что мы не захватили воды. Тэп забрел на каменистое поле как раз подо мной. Ветер дул через ущелье порывами; начинаясь с легкого дуновения, он быстро набирал силу, и его свист в кронах деревьев становился похож на голос, настойчиво призывающий к чему-то. Тэп поднял на меня взгляд.

Десять минут спустя я встал и вышел на солнце. Ветер стих. Я увидел его ярдах в пятидесяти от себя, на крутом склоне. Он был абсолютно неподвижен. Я окликнул его; он не шелохнулся. Я пошел туда, спрашивая, что случилось, выкрикивая слова в мертвой тишине, будто роняя их по одному в необъятные дали. Его колени были слегка согнуты, одна нога впереди, голова опущена, руки на уровне пояса и чуть отведены от туловища. Замер на ходу. Я сразу увидел их – черных блестящих пчел, гигантских, наверное с десяток, болтающихся в воздухе вокруг него. За двадцать ярдов было слышно, как они гудят.

Я велел ему не паниковать, они не ужалят. Я двигался медленно, чтобы не раздражать пчел и заодно успокоить Тэпа. Черные с отливом, точно эмалированные. Они взмывали на уровень глаз, потом резко падали, жужжа на солнце. Я обнял его одной рукой. Сказал, что можно расслабиться. Сказал, что мы медленно пойдем к тропе. Я почувствовал, как он напрягся еще больше. Конечно, этим он выражал свое несогласие. Ему даже говорить было страшно. Я сказал, что бояться нечего, они не ужалят. Меня ведь не ужалили, а я прошел прямо через них. Надо просто потихоньку двигаться вверх по склону. Они прекрасны, сказал я. Никогда не видел таких огромных и такого цвета. Они же сверкают, сказал я ему. Они великолепные, потрясающие.

Поднял наконец голову, повернулся. Чего я ждал – облегченья, досады? Когда я привлек его к себе, он посмотрел на меня взглядом, в котором читалось некое последнее разочарование. Словно я мог убедить его – я, дважды ужаленный на этом острове. Словно мог избавить его от такого глубокого и сильного чувства, как страх, болтая разные глупости о красоте этих тварей. Словно меня вообще стоило слушать – неудавшегося отца, лгуна.

Еще несколько секунд мы сохраняли эту неестественную позу. Потом я взял его за руку и повел через поле.

Кэтрин и я ужинали на пристани с Анандом Дассом. Она знала, что есть на кухне, и дала распоряжения юноше-официанту, который слушал, скрестив руки на груди, и кивал в такт названиям блюд. Катер, доставлявший припасы, стоял на привязи неподалеку – широкая одномачтовая посудина с символическими глазами на носу. О культе говорить никому не хотелось.

– Все было безупречно. Рейс выше всяких похвал. Эти японцы – они производят на меня впечатление. Когда я узнал, что у них своя служба безопасности в афинском аэропорту, я понял, что отправлю его только «Японскими авиалиниями».

– Вы скоро едете в Штаты, – сказал я.

– Вся семья соберется – редкий случай, – ответил он. – Даже моя сестра, и та прилетит.

– Весной вернетесь?

– Сюда-то? Нет. Раскопки переходят под начало Пенсильванского университета. Тогда я уже буду в Индии.

Кэтрин передала хлеб.

– К тому же подводные работы меня не интересуют, – добавил он. – Не моя область.

– Что вы имеете в виду? – спросил я.

Он посмотрел на Кэтрин. Она сказала мне:

– Через год будут искать затопленные руины. Такой у них план. В ближайшем сезоне – исследования под водой. На следующий год – опять в траншеи.

– Это что-то новенькое, – сказал я.

– Да.

– Но я не думаю, что наши работы возобновятся, – сказал Ананд. – По-моему, этого не произойдет ни через два года, ни через десять лет, ни через сто – никогда.

У него был сочный смех. Люди стояли на набережной, беседуя в закатных лучах. Я откинулся на спинку стула и глядел, как ест Кэтрин.

Спор был долгий и сложный, с естественными перерывами, и перемещался с улицы на террасу, в дом и, под конец, на крышу. Он был полон мелочных придирок и неприязненных намеков, развивался по правилам семейной ссоры с ее взаимными нападками и оскорблениями. Словно мы затеяли его только ради того, чтобы унизить друг друга и все вокруг. В чем, по ее мнению, и состоит цель брака. Мы оба были разъярены до предела, но наша ярость получала выход лишь в колкостях и насмешках, которыми мы обменивались. Да и это выходило у нас убого. Мы упускали очевидные шансы завоевать перевес. Кто из нас возьмет верх – это казалось неважным. У нашего спора была своя внутренняя жизнь, не зависящая от воли участников. Его напряжение то росло, то падало; мы повышали голос, смеялись, пускали в ход мимику, иногда забывали, что собирались сказать в следующий момент, но соблюдали навязанные нам ритм и диапазон. Через некоторое время у нас осталось только одно желание: довести спор до его естественного конца.

Он начался по дороге домой, в гору.

– Черт тебя побери. Ты знала.

– Я пыталась найти другой вариант.

– Стало быть, никакой Англии.

– Нам никто не мешает поехать в Англию.

– Я тебя знаю.

– Что ты знаешь?

– Ты хочешь копать.

– Я не хотела говорить тебе, что наши планы расстроились, пока не придумаю другой вариант.

– А когда ты сообщишь мне другой вариант? Когда он тоже расстроится?

– Иди к черту.

– Ясно, что это значит.

– Мне самой неясно. Тебе-то откуда?

– Я знаю, как у тебя работают мозги.

– Ну что тебе ясно? Мне, например, ничего.

– Ты не поедешь в Англию.

– Ладно. Мы не поедем в Англию.

– Все это планировалось только с учетом вашего возвращения сюда.

– Мы все равно можем поехать. А насчет следующего лета решить там.

– Но ты так не сделаешь.

– Почему это?

– Потому что не сделаешь. Это слишком просто и примитивно. Тут нет дерзания. Когда ты придумала все в первый раз, в этом было дерзание. А теперь одна только примитивность и скука.

– Ты же хотел посмотреть мраморы Элджина.

– Ну конечно. По-твоему, это вторичная ценность.

– Сам ты вторичная ценность.

– А ты?

– Ты хочешь посмотреть мраморы Элджина, а в Акрополь идти не желаешь. Тебе подавай ворованное, то, что натырили империалисты.

– Рехнуться можно. Какого черта я вообще сюда потащился?

– Натырили. Так Тэп говорит.

– Терпеть не могу этот подъем.

– Слышали уже.

– Я не тот, кто… ну ладно.

– Ты им и не был. Ты не тот, кем никогда не был.

Наш спор имел несколько уровней. Он пробуждал отзвуки, воспоминания. Он был связан с другими спорами, с городами, домами, комнатами, с пропавшими втуне уроками, с нашей историей в словах. В каком-то смысле – в нашем, особом смысле – мы обсуждали вещи, имеющие самое близкое отношение к тому, что значит быть расставшимися супругами, делить связанные с этим переживания. Боль разлуки, предвидение смерти. Память о будущем: Кэтрин мертва, странные думы, горе уцелевшему. Все, что мы говорили, отрицало это. Мы намеренно старались быть мелочными. Но это висело в воздухе: безнадежная любовь, трагический общий баланс ситуации. Это было частью спора. Это и было спором.

Остаток пути мы миновали в молчании, и она зашла в дом взглянуть на Тэпа, который уже спал. Потом мы сели на террасе и сразу начали шептать.

– Где он пойдет в школу?

– Сколько можно об одном и том же?

– Ну где, где?

– Он обогнал других. Если понадобится, сможет начать и попозже. Но это не понадобится. Мы все устроим.

– Не так уж он и обогнал. Я вообще не думаю, чтобы он кого-нибудь обогнал.

– Тебе не нравится, как он пишет. Что-то в этом тебя отталкивает. По-твоему, фразы надо строить по диаграммам.

– Ты сумасшедшая, знаешь? Теперь-то я вижу.

– Смирись.

– Почему я раньше не видел, что ты такая?

– Какая?

– Такая.

– Тебе ведь всегда известно, что я думаю. Ну и что я думаю? Какая я?

– Такая.

– Я умею чувствовать. У меня есть самоуважение. Я люблю своего сына.

– Откуда это вдруг? Кто тебя спрашивал? Ты чувствуешь! Ты чувствуешь только то, что тебя интересует. Только то, что тебе на руку, что отвечает твоей жажде деятельности.

– Несусветный кретин.

– Чистая воля. А где сердце?

– А где печенка? – спросила она.

– Не знаю, зачем я сюда приехал. Идиот! Думал, из этого что-нибудь выйдет. Разве можно было забыть, кто ты такая, забыть о твоей манере считать самые простые человеческие слова и действия попытками помешать твоему божественному предназначению? Это у тебя есть, сама знаешь. Вера в свое предназначение, точно у какого-нибудь немца из фильма.

– Что за бред?

– Не бред.

– Из какого еще фильма, кретин?

– Пошли ко мне в номер. Давай, пойдем в гостиницу, прямо сейчас.

– Говори шепотом, – сказала она.

– Не заставляй меня ненавидеть себя, Кэтрин.

– Шепотом. Ты его разбудишь.

– У меня терпение кончилось. Какой, к черту, шепот?

– Эту тему мы уже обсуждали. – Устало.

– Ты заставляешь меня ненавидеть нас обоих.

– Боже, как надоело это обсуждать. – Устало. Самые неприятные реплики произносились усталым голосом. Лучшее орудие. Усталый сарказм, усталая насмешливость, просто усталость.

– А как насчет Фрэнка? Этого мы, кажется, давно не обсуждали. С чего он вдруг свалился как снег на голову? Решил поболтать о старых временах?

Она засмеялась. Над чем?

– Ну и парочка из вас. Потасканный самовлюбленный художник и втайне довольная собой труженица. Сколько у вас было уютных дружеских ленчей, пока я кропал свои буклетики и брошюрки? Всю эту шелуху, которая мне так хорошо удавалась. Которая так раздражала тебя своей незначительностью. Какие сексуальные флюиды носились в воздухе? Разговорчики по душам. Не зазывал он тебя в одну из тех жутких квартир, по которым все время скитался? Полжизни провел в поисках штопора на чужих кухнях. А может, чем оно гнуснее, тем соблазнительней? Ты ему рассказывала о деньгах твоего папаши? Нет, за это он бы тебя возненавидел. Захотел бы, фигурально говоря, оттрахать тебя во всех переносных смыслах. А как насчет Оуэна, насчет твоего трогательного интереса к его увлечениям, к его необычным хобби, этакой игривости, которая на тебя находит в его компании? – Я перешел на имитацию женского голоса, чего не делал со времен перечисления Двадцати семи пороков. – Поверить не могу, лапочка Оуэн, неужто вы не написали ни единой строчки стихов, когда были одиноким маленьким мальчиком под голубыми деревенскими небесами?

– Побошел воб жобопу.

– Ага.

– Идиот.

– Ага. Полиглотка.

– А ты дерьмо.

– Шепотом, шепотом.

Она ушла в дом. Я решил двинуться следом, наощупь в темноте. Слабый шум, свет за углом. Она была в ванной, сидела со спущенными штанами, когда я появился на пороге. Попыталась пинком закрыть дверь, замахала рукой, но ее ногам мешали джинсы, а рука оказалась коротка. Журчание. Слишком настоятельная потребность, чтобы сдержаться.

– Над чем это ты тогда смеялась?

– Вон отсюда.

– Я хочу знать.

– Если ты не уберешься…

– Скажи это по-обски.

– Сволочь.

– Может, журнальчик принести?

– Если ты не уйдешь. Если сейчас же не уберешься.

Спор развивался в ущерб логической последовательности. Он то отступал назад, то рывком продвигался вперед, перескакивая через темы. Настроения менялись очень быстро, и каждого из них хватало на считанные секунды. Скука, праведное негодование, обида. Чувствовать сладкую горечь обиды было так приятно, что мы старались продлить это состояние. Спор приносил обоим удовлетворение по многим причинам – и главным образом потому, что нам не надо было размышлять над собственными словами.

– Где же дерзание?

– Пошел вон.

– Тебе надо построить камышовую лодку.

– Джеймс, скотина, я требую, чтобы ты убрался отсюда.

– Тебе бы жить в воздушном шаре, который летает вокруг земли. В семиэтажном, с папоротниками в холле.

– Я серьезно. Если ты не уберешься. Я не шучу.

– Своди его в Музей Канав. Чтобы он лучше понял, в чем смысл твоей жизни. С сухими канавами, грязными канавами, длинными канавами, короткими канавами.

– Скотина, ты у меня получишь.

– Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.

– Кретин.

– Неужто ты не понимаешь: пока тебе приходится приседать, чтобы пописать, ты никогда не станешь доминирующей силой в этом мире? Из тебя не выйдет ни убедительного технократа, ни менеджера средней руки. Потому что все будут знать. Она там внутри сидит.