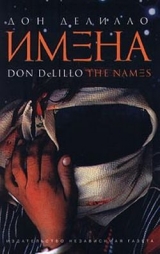

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)

Сколько их было?

Один столик занят целиком. Но столики там маленькие. Я бы сказал, четверо. По крайней мере одна из них – женщина. За то короткое время, что я был там, видел их краем глаза, по-животному чувствовалих присутствие, я, кажется, успел уловить недоверие, подозрительность. Возможно, я фантазирую задним числом, но вряд ли. Это действительно было. Тогда я не ощутил этого в полной мере. Я был сосредоточен на другом и не думал, что это может оказаться важным.

На каком языке они говорили?

Не знаю. Их голоса для меня сливались, звучали в комнате только как фон. Я был так поглощен своими вопросами, что не замечал почти ничего вокруг.

Может быть, на английском?

Нет. Это был не английский. Его я опознал бы, даже не разбирая слов, по одной интонации.

Как они выглядели – общее впечатление?

Они выглядели как люди, явившиеся ниоткуда. Ускользали из круга всех привычных ассоциаций. Они не греки, но кто же они? В каком-то смысле они сочетались с этим жалким кафе не хуже любого местного лодыря. Они явно не спешили перебираться куда-то еще, чтобы сидеть там, жить там. Похоже, этих людей устраивало любое место. Им было безразлично, где находиться.

И все это с одного взгляда, за один проход по комнате?

Чувство есть чувство. Я не узнал бы их в толпе похожих людей, я не помню, как они выглядели по отдельности, но своего рода единство, впечатление некоей коллективной индивидуальности – да, это можно уловить и сразу.

Во что они были одеты?

На одном, кажется, был старый-престарый летчицкий китель. Вытертый чуть ли не до дыр. Шапка. На ком-то была шапка – вязаная, вроде ермолки, в темных тонах, с узором по краю. На женщине, по-моему, был шарф и сапоги. Эти сапоги я, наверное, заметил, когда мы проезжали мимо кафе после моих расспросов. Окна от потолка до пола.

Что еще?

Только впечатление чего-то старого, разномастного, с отдельными яркими пятнами, многослойного – надели все что могли, лишь бы удержать тепло.

Что еще?

Ничего.

Утром, через несколько минут после выезда из поселка, я увидел вынырнувшее из кустов на обочине темное пятно, что-то быстрое и увесистое, мелькнувшее рядом с правым передним колесом, сшиб его – глухой звук прокатился под нами – и поехал дальше.

– Что это было?

– Собака, – сказал он.

– Я слишком поздно ее заметил. Она выскочила прямо под машину.

Он промолчал.

– Хочешь вернуться?

– Какой смысл? – сказал он.

– Может, она еще жива. Взяли бы ее, пристроили куда-нибудь.

– Куда мы ее пристроим? Какой смысл? Поехали дальше. Я хочу ехать. Все.

Дождь лил уже сплошными потоками, и люди начали выбираться с полей – я и не знал, что они там были, – в основном старики и совсем дети, закутанные в плащи и шали, верхом на ослах, пешком, нагнув голову, или на тракторах, целыми семьями, с зонтиками, одеялами, кусками пластмассы, которые они держали над собой, скучившись между огромными колесами, медленно везущими их домой.

Я был в конторе один: рассылал телексы, считал на калькуляторе. Мне чудилось, что со времени самых первых вечерних посиделок на острове я втянут в спор с Оуэном Брейдмасом. Я не понимал толком, в чем предмет спора, но впервые почувствовал ослабление своей позиции, некую смутную опасность.

Я также чувствовал, что забежал вперед себя самого, занимаясь вещами, которые не укладываются в разумную и привычную схему. Мне нужно было какое-то время, чтобы понять.

Зачем я отправился на Мани, зная, что они могут быть там, и зачем взял с собой Тэпа? Не было ли это дополнительной предосторожностью, чтобы в случае чего сбежать, увильнуть?

Я просматривал отчеты, сочинял письма. Явилась миссис Хелен, пожурила меня за ранний приход, за мой измотанный вид. Стала готовить чай – «Зу-Зу-Боп-Голден», который кто-то привез из Египта.

В тот день я трудился до десяти вечера, радуясь этому, получая глубокое и ровное удовольствие от бумажной работы, возни с деталями, похожих на детскую игру операций с телексом, выстукивания посланий. Даже приводить стол в порядок было увлекательно и на удивление приятно. Аккуратные стопки, ради разнообразия. Ярлычки на папках. Миссис Хелен изобрела для себя целую теологию опрятности и внешних приличий со своими заповедями и карами. Отчасти, пусть слабо, я понимал ее.

Вернувшись домой, я сварил суп. Тэп забыл у меня шапку. Я решил бросить пить, хотя за последнюю неделю выпил, пожалуй, не больше нескольких стаканов вина. Я чувствовал, что сейчас мне нужны какие-то рамки. Упорство и ясность, ощущение, что я могу разобраться в том, как все устроено.

Линдзи Уитмен Келлер, кладет в рот оливку.

Вокруг нас голоса – зал в «Хилтоне», прием, устроенный банком «Мейнланд» по какому-то случаю. Руки у всех заняты – кто ест, кто пьет, кто курит, кто держит сам себя за локти, кто долго и многозначительно трясет руку другому.

– Вас пригласили вместе с Дэвидом? – спросил я.

– Они жен в расчет не берут. Хорошо, что у меня есть мои курсы.

– Хорошо, что Дэвид – не домашний тиран.

– На этот раз я хотела пойти. Что-то, связанное с будущим Турции. Неофициальное, разумеется.

– Банк решил, пусть живут?

– Не банк, а банки.

– Еще более зловеще.

– А вы тут зачем? – спросила она.

– Выпить. Работал день и ночь, и мне не надоедало. Я заволновался.

Двое мужчин, казалось, лаяли друг на друга, но это был просто смех: история о самолете, съехавшем с взлетной дорожки в Хартуме. Банкирские жены стояли в основном группами по три-четыре, окруженные корпоративной аурой, надежные, терпеливые; на них лежал отсвет привилегий, почти чувственный в том смысле, в каком союз женщины с мужчиной – житейское мероприятие, сделка, где все заранее оговорено и взвешено. Прозябание на скучном американском пастбище, в узком провинциальном кругу эти женщины сменили на жизнь с целым набором соблазнительных преимуществ. Беспошлинная машина, отпускные, подъемные, пособия на питание, на образование, налоговые льготы, надбавка для служащих за рубежом. Часто рядом с ними можно было увидеть какого-нибудь ухоженного ливанца или пакистанца в безупречно сидящем костюме. Банкиры из бедных стран одевались как военные. Собранные, напряженные, точно им досаждала какая-то легкая боль, они говорили по-английски бегло и уверенно, с щедрой примесью сокращений. «Джей-ди» иорданские динары, «ди-джей» – смокинги [24]24

По первым буквам английских сочетаний Jordanian dinars и dinner jackets.

[Закрыть].

Дэвид направился через зал в нашу сторону. Я спросил Линдзи, почему мне все время кажется, будто он расталкивает публику на своем пути. Он угостил жену сыром и взял ее бокал.

– Всегда рядом с женщиной, – сказал он мне и повернулся к Линдзи. – Ох уж эти любители поговорить с женщинами – им нельзя доверять.

– Я тебе вчера звонил, – сказал я.

– Вчера я был в Тунисе.

– Там убивают американцев?

Он так и не вернул ей бокал.

– По ВНП на душу населения у них пятое место в Африке. Мы их любим. Хотим подкинуть им деньжат.

Я повел рукой вокруг.

– Что вы решили – пускай живут? Я имею в виду, турки. Или вы их выключите из жизни лет этак на десять-двадцать?

– Я объясню тебе, в чем тут штука. Все дело в двух видах дисциплины, двух видах фундаментализма. С одной стороны, мы имеем западные банки, которые требуют экономии от стран типа Турции, типа Заира. А с другой – ОПЕК нудит Западу о потреблении топлива, о наших свинских привычках, о том, как мы потакаем своим прихотям и зря переводим добро. Кальвинистские банки – исламские нефтепроизводители. Это все равно что препираться с глухими и слепыми.

– Я и не знал, что вы тут считаете себя праведниками.

– Голосим, как вопиющий в пустыне. Хочешь слетать во Франкфурт, посмотреть кубковые игры по телевизору?

– Ты в своем уме?

– Можем посмотреть их в студии Вооруженных сил. Никаких проблем. Банк организует.

– Он не шутит, – сказала Линдзи.

– Нам всем сейчас не до шуток, – откликнулся он. – В начале нового десятилетия. Мы люди серьезные, у нас слово с делом не расходится.

– Давайте тихо отметим сочельник в том французском ресторанчике, – сказала она.

– Мы тихо отметим сочельник, а потом все сядем на самолет, полетим во Франкфурт и посмотрим по телевизору Кубок. «Хаскеры» против Хьюстона. Ни за что не пропущу.

Почему я был так счастлив, стоя в этом скопище тел? Я говорил с банкирскими женами. Говорил с Ведатом Несином – одним из многих встреченных мной в тот год турок, у которых были имена с взаимозаменяемыми слогами. Говорил с человеком из МВФ, ирландцем, – он жаловался, что на его глазах постоянно разыгрываются сцены буйства и кровопролития, о которых молчит пресса. В Бахрейне он стал свидетелем шиитского мятежа. В Стамбуле сбежал из гостиницы на служебном лифте во время демонстрации, о которой никто не предупреждал, чьей цели никто не знал и о которой не сообщили потом ни по радио, ни в местных газетах. Можно было подумать, что все это ему привиделось, что коридоры не были полны дыма и кричащих людей. Он путешествовал из города в город, а причины его страха по-прежнему не регистрировались. Ирландца угнетала перспектива, что его смерть от рук мятежников или террористов пройдет незамеченной для СМИ. Сама смерть, похоже, мало что значила.

Я обнимался с чужими женами и заглядывал им в глаза, ища следы неудовлетворенности, глубоко спрятанного недовольства образом жизни их мужей. Это признаки, которые ведут к послеобеденным встречам и сеансам задумчивой любви. Я говорил с кувейтцем о красоте и форме арабских букв и попросил его произнести для меня букву «джим». Я рассказывал истории, пил бурбон, ел закуски и всякую всячину. Я вслушивался в голоса.

– Вы счастливчик, – сказал Ведат Несин. – Вы уязвимы только вне вашей страны. А я – мишень и у себя на родине, и за границей. Я член правительства, так что за мной охотятся все. Армяне за рубежом, турки внутри. На следующей неделе я лечу в Японию. Для турка это относительно безопасное место. В Париже очень плохо. В Бейруте еще хуже. Секретные агенты гам очень активны. Тайная служба любой страны имеет в Бейруте свой почтовый ящик. Я буду есть креветки с маслом и чесноком. Потом я буду есть профитроли с густой шоколадной подливкой. После Японии я отправляюсь в Австралию. Уж там-то, казалось бы, турку должно быть спокойно. Так нет же.

Я тронулся в путь с первыми лучами, остановившись перекусить только однажды, за Триполисом. Когда я добрался до поворота на грязную дорогу, ведущую в гору к большому камню и поселку с башенками, на побережье, над бухтами и уходящей вдаль вереницей мысов громоздились все те же синеватые облака, но дождя на этот раз не было.

Я медленно въехал на холм и оставил машину у знакомого камня. Кто-то тщательно замазал дегтем слова, которые мы видели шесть дней назад. До поселка было ярдов шестьдесят дороги с ровным уклоном, и небо висело так низко, что мне казалось, будто я вхожу прямо в него, в морской туман и рассеянный свет.

Мешки с цементом на земле, штабеля корзин с пустыми бутылками. Женщина в черном, сидящая на скамье, на открытой площадке среди грязи и камней. Платок на голове, костлявое лицо. Один ее ботинок лопнул – на нем зияла поперечная трещина. Я поздоровался, кивнул на ближайшие дома, как бы спрашивая разрешения войти в поселок. Она не откликнулась – я даже не понял, видела ли она меня вообще.

Я двинулся по узкой немощеной тропе. В первой развалившейся башенке лежал жернов, из других домов торчали кактусы, щели окон и дверные проемы были плотно забиты камнями. Я все время попадал в тупики – щебень и грязь, сорная трава, опунции.

Как ни странно, кое-где стояли леса, на домах были выведенные красным номера и строительные отметки.

Я шел медленно, чувствуя необходимость запомнить все это; я трогал стены, изучил цифры 1866 над одной дверью, осмотрел грубые ступени, маленькую примитивную колокольню и запомнил цвета камня, словно многое будет зависеть оттого, насколько точно я когда-нибудь опишу этот особый грубоватый светло-коричневый оттенок, эту ржавь, это серое небо.

Бродя по запутанным тропкам, петляющим среди руин, я стал воспринимать весь поселок как единое целое – сложную структуру, части которой соединены арками, стенами, дворовыми пристройками, где пахнет животными и кормом для них. Казалось, что нет четкой границы между ближним и дальним концами поселка, между одной полуразрушенной башенкой и другой.

Я был уверен – это их обиталище. Царство взаимосвязей и колебаний. Нерешительная, медленная поступь – будто подспудное течение спора. Решетка на окне, черные пчелы, каких мы уже видели на острове. Место, похожее на невнятный вопрос, подобно тому как иные места похожи на выкрики или сухие лекции. Все здания соединяются. Один разум – одно безумие. Неужели я начинал понимать, кто они?

Я вышел на ступенчатый склон над пустынным морем. Два деревца переплелись в процессе роста – голые ветви сцеплены и перекручены, гладкие серые стволы точно схватились друг с другом в яростной и отчаянной борьбе. Удивительно, как явно проступало в этой неподвижной картине что-то человеческое. Дерево напоминало отшлифованный камень. Жестокий поединок, секс и смерть, слитые в одно.

Я зашагал обратно по окраине поселка. Вот известняк, вот смоковницы, вот комната с цилиндрическим сводом. Имена. Меня охватило какое-то странное, робкое чувство одиночества. Это место словно возвращало мне впечатление от моей собственной прогулки по нему, моего заглядывания в дома, моих раздумий о том, куда идти дальше.

Теперь женщин стало две. Вторая, очень древняя, пыталась разломить на дольки апельсин. Я остановился перед ними и спросил, живет ли кто-нибудь в этом поселке. Иностранцы. Живут здесь иностранцы? Старуха сделала жест, который мог означать одно из двух: либо она не поняла, о чем я говорю, либо люди, о которых я спрашивал, ушли отсюда.

Вы одни тут живете?

Есть еще третий, сказала она. Муж ее товарки.

Из машины мне была видна деревушка на отдаленном гребне. Мы с Тэпом проезжали через нее по пути домой, после того как отыскали дорогу, ведущую вверх по лаконийскому побережью, и я подумал, что там найдется какая-нибудь еда, дома, населенные людьми. Спустившись на мощеную дорогу, я поехал на северо-восток. Скоро опять начался подъем.

Я поставил машину у башенки с недавно приделанным к ней синим балкончиком. Дети показали мне крутую тропинку; поднявшись по ней, я увидел кафе, перед входом в которое росло вечнозеленое деревце, украшенное воздушными шариками. Грязь здесь была краснее, башенки отливали охрой. На пороге кафе, засунув руки в карманы, стоял Вольтерра. Изо рта у него при дыхании вырывался парок.

Я решил, что самым правильным будет улыбнуться. Он ответил мне сдержанным взглядом. Но вслед за рукопожатием появилась улыбка – кривая и задумчивая, словно говорящая о том, что он в некотором роде отдает мне должное. Я прошел за ним внутрь, в темную комнату с печкой, где горели дрова, и стал есть омлет. Вольтерра сидел напротив и наблюдал за мной.

– Тут необычные башенки, – сказал он. – Самым старым по триста, если не по четыреста лет. Здешние жители только и умели, что убивать. Когда не убивали турок, убивали друг друга.

– Где Дел?

– В гостинице выше по берегу.

– Смотрит телевизор.

– Ты что-нибудь пишешь и потому приехал, Джим?

– Нет.

– Ты знаешь, как я отношусь к подглядыванию в мою личную жизнь. Я страшно огорчусь, если ты приехал, чтобы написать обо мне. Выдать, как говорится, шедевр. Полный глубоких прозрений. Творец и его труд.

– У меня есть работа, Фрэнк. Я не пишу. В этом смысле от меня не требуют ничего, кроме отчетов и докладных.

– Но раньше-то писал. Все подряд.

– А теперь не пишу. Мой сын – тот пишет.

– Что поделаешь, время от времени мне приходится поднимать эту тему.

– Волей-неволей.

– Волей-неволей. Даже друзья не всегда понимают, насколько серьезно я к этому отношусь. Режиссер на съемках. Режиссер в уединении. Шедевр. У них всё шедевры.

– Я приехал только потому, что Оуэн намекнул, что они здесь. Просто посмотреть.

– И что ты увидел?

– Ничего, – сказал я.

– С самого начала Брейдмас говорил о схеме. Почему я и завелся. В последний раз он чуть было не сказал мне, в чем она состоит. Как они ждут, как выбирают жертву. Но он передумал, а может, я не так себя повел. Может, в таких случаях надо соблюдать какие-то правила, ритуал, а я его нарушил.

Нам подали кофе. На пороге, разглядывая меня, стояли двое детей. Когда я улыбнулся им, они спрятались.

– Бедняга, – сказал Фрэнк.

– Где ты говорил с ним в последний раз?

– В Афинах.

– Спасибо, что навестил.

– Я знаю. Ты приглашал нас к себе. Но мы были там всего один день, я только и успел, что поговорить с ним.

Дело постепенно двигается. Мне это нужно. Я начинаю понимать, в чем вся суть. Дел – единственный человек, чье общество я могу выносить долгое время, не чувствуя при этом, что на меня давят. У всех остальных одна цель в жизни – топить меня, тормозить. – Смех. – Вот сучка.

– Ты думал, что пустыня – это фон. А Мани?

– Пустыня хорошо смотрится на экране. Она и есть экран. Низкая горизонталь, высокие вертикали. Говорят, есть классические вестерны. Пространство, пустота – вот что всегда было классикой. Декорации уже готовы. Все, что от нас требуется, – это добавить человеческие фигуры, людей в запыленных сапогах, с нужными лицами. Фигуры в открытом пространстве – вот в чем вся суть фильма. Американского, по крайней мере. Вот базовая ситуация. Люди на просторе, среди диких и голых равнин. Пустыня и есть пространство, экран для фильма или сама пленка, как тебе угодно. Что здесь делают люди? Они существуют. Утверждают свое существование. Эту пустоту, этот простор – вот что они должны победить. Я всегда любил американские дали. Фигурки, снятые длиннофокусным объективом. Зависшие в пространстве. Но тут ситуация не американская. Тут что-то узкое, замкнутое на традициях. Тайна прячется в прошлом. Я уверен. И эти дома-башенки – они чудесные, они дают мне нужную вертикаль. Старые осыпающиеся скалы цвета земли. Ровные участки – горизонтальные линии. Спуски к морю – диагонали. Склоны холмов идут вверх и вниз, на них эти каменные стены, точно рубцы от шрамов. И везде натыкаешься на башни, торчащие вверх. Черно-белая гамма. Других естественных цветов здесь почти нет. Зато серого можно насчитать чуть ли не пятьдесят оттенков.

– Как ты сделаешь из этой ситуации фильм? Где он тут, фильм?

– Смотри. Есть сильная открытая площадка. Четыре-пять интересных, загадочных лиц. Таинственный замысел, или схема. Жертва. Выслеживание. Убийство. Только и всего. Я хочу вернуться к этому. Это будет эссе на пленке – о том, что такое фильм, в чем его суть. Ты ничего подобного не видел. Забудь о связности. Мне нужны лица, скалы, погода. Люди, говорящие плевать на каких языках. Три, четыре разных языка. Я хочу сделать голоса элементами звукового ландшафта. Каждое произнесенное слово будет черточкой этого ландшафта. Я использую голоса как звуковое сопровождение и как закадровый текст. Это будут голоса, снятые на пленку.Ветер, ослиный рев, лай охотничьих собак. Плюс сама история – тонкая ниточка, проходящая через весь фильм. Все остальное будет собираться вокруг нее, цепляться за нее. За кем-то наблюдают, за ним следят. Есть план – что-то неизбежное и безумное, какая-то жуткая внутренняя логика, и эти сектанты заперты в ней, помешаны на ней, но спокойны, очень терпеливы – их лица, глаза, и жертва поодаль, она всегда поодаль, среди камней. Тут есть все, что надо. Сильные и отчетливые штрихи башен. Некая сдерживающая привязка – сама жертва, скажем, пастух-калека, неясная фигура, кидает камнями в своих коз, живет в крытой жестью хибарке в холмах.

– И убийство будешь снимать?

– Ешь свою яичницу.

– Так далеко ты, наверно, еще не продумывал.

– Убийства не будет. Никто не пострадает. В конце они поднимают руки, держа в них свое оружие – молотки, или ножи, или камни. Они поднимают руки. Это все, что мы видим. Мы не знаем, какие у них намерения. Может быть, они складывают оружие. А может, готовятся нанести удар. Это жест, означающий завершение иллюзии: пожалуйста, живите дальше, мы вам разрешаем жить дальше, фильм окончен, месса отслужена, Ite, missa est [25]25

Идите, вы свободны (пат.).

[Закрыть]. Передо мной давно стоит эта картина. Сектанты поднимают руки. Убьют ли они жертву, когда камера перестанет работать? Я хочу, чтобы этот вопрос повис в воздухе.

– Откуда ты знаешь, что они его не убьют? В конце концов, именно этим они и занимаются.

– Очевидно, мы договоримся. Договор необходим. Если они вообще заинтересованы в том, чтобы фильм сняли, думаю, они согласятся на это условие. Они поймут, что иначе я ничего снять не смогу. Кто бы они ни были, они не совсем темные. Мне даже хочется сказать, что они разумны. Я чувствую этих людей. Я провел с Брейдмасом достаточно времени и кое-что про них понял. И я убежден, что они захотят это сделать. Жизнь, которую они ведут, их поступки – все это так похоже на отснятый материал, так естественно для фильма, что я уверен: стоит мне разок с ними поговорить, и они поймут, что эта идея могла бы прийти в голову им самим – идея, завязанная на языках, глубинной логике, нестандартных формах, нестандартном угле зрения. Кино – это больше чем вид искусства двадцатого века. Это часть сознания двадцатого века. Это мир, увиденный изнутри. Мы подошли к повороту в истории кино. Если вещь можно использовать в фильме, значит, фильм уже скрывается в самой вещи. Двадцатый век существуеткак фильм. Он целиком отснят на пленку. Невольно задаешься вопросом, если ли в нас что-нибудь важнее того, что мы постоянно фигурируем в фильме, постоянно смотрим на самих себя? Весь мир копируется на пленке, непрерывно. Спутники-шпионы, микроскопические сканеры, снимки эмбрионов, внутренних органов, секс, война, политические убийства – все. Я не могу поверить, что эти люди не увидят себя персонажами фильма. Причем мгновенно. Я хочу, чтобы часть фильма они сняли сами. Пора возвращаться к разделению обязанностей, к анонимному, коллективному творчеству. Хочу, чтобы они работали с камерой, появлялись перед камерой, помогали мне планировать съемки. Пусть почитают вслух алфавиты. Загадочные звуки. В общем, пусть делают все, что делают, говорят все, что говорят. Ты еще ничего подобного не видел, Джим. Они поснимают, я поснимаю. Может, я сам займусь фоном, ландшафтом. Мы все что-нибудь да сделаем. Меня привлекает эта идея, по крайней мере сейчас.

– Как ты это организуешь?

– Начало положено, – сказал он. – Один есть.

Я не уверен, что сразу понял бы, о чем он говорит, если бы не его вид – мрачная решимость, удовлетворение, которого он не мог скрыть. Ктоили чтоу тебя есть, спросил бы я.

Он вывел меня наружу, мы встали между двумя рожковыми деревьями и посмотрели через долину на поселок, где я только что бродил. Он стоял на волнистом склоне лунного колера, поросшем призрачными деревьями, среди кривых уступов, которые казались гигантской лестницей, ведущей на холм, плодом поэтического воображения. Вокруг башен была разлита дымка. Отсюда, с нашего пункта наблюдения, поселок выглядел нереальным, он точно парил в воздухе. В нем было что-то от средневековой легенды – я не уловил этого там, в царстве кактусов и грязи, тоже по-своему таинственном, но не имеющем ничего общего с фольклором и эпическими поэмами.

– Четыре дня назад. Я нашел его в одной из башенок. Он спал в сыром подвале, от него воняло козами. Андал. Он знает мои фильмы.

Было зябко, и мы вернулись внутрь.

– Он был с ними на острове. Он все еще с ними, но теперь ситуация изменилась. Им пришлось уйти из этого поселка, они разбрелись по окрестностям, но Мани не покинули. Их пятеро. Андал любит поговорить, но я ему не мешаю. Я здесь не для того, чтобы с ними спорить.

– Почему они оставили поселок?

– Его будут восстанавливать. Все перестроят. Вот-вот приедут рабочие. Хотят сделать из башенок что-то вроде коттеджей для туристов.

– Житейская проза, – сказал я. – Где он сейчас?

– На мессинском берегу есть пещеры. Одни очень известные, обширные. Другие – просто дыры в скале. Я подбрасываю его до дороги, которая ведет к пещерам. Не знаю, куда он потом уходит. Последние три дня все было одинаково. Я приезжаю в условленное место. Через какое-то время появляется он. Они обсуждают мое предложение. Он пытается организовать встречу.

– Ты спрашивал у него, в чем их принцип? Почему они устраивают слежку. Как решают, на кого и когда напасть.

– Насчет этого он молчит, – сказал Фрэнк.

Поскольку одна часть восточного побережья вообще лишена дорог, нам пришлось пересечь полуостров дважды, чтобы добраться до Гитиона – портового городка на крутом слоистом берегу, обрывающемся прямо в море. Закат. Мы нашли Дел Ниринг в кафе у самой воды – она писала открытку кошке.

– Если вы спросите человека, сколько у него детей, он гордо ответит: двое. Потом вы обнаружите, что есть еще дочь, которую он не счел нужным добавить. Ценность имеют только сыновья. Вот вам Мани.

– Интересно, увижу ли я когда-нибудь свою квартиру, – сказала Дел. – Все пытаюсь вспомнить, как она выглядит. Есть большие пробелы. Точно целые куски жизни исчезли без следа.

– Смерть и отмщение, – сказал Фрэнк. – Вокруг каждой семьи творилось множество кровавых дел. Дом был также и крепостью. Потому они и строили башни. Бесконечные вендетты. Семья – хранительница мести. Эту идею лелеяли. Ее берегли, заботились об условиях. Это похоже на кровавые семейные саги в кино. Саги об итальянских гангстерах нравятся людям не только из-за преступлений и насилия, но и благодаря тому, что они пропагандируют культ семьи. Итальянцы превратили семью в экстремистскую группировку. Семья стала орудием мести. Месть это стремление, которое почти никогда не воплощается в действие. Большинство из нас способны наслаждаться ее плодами только в воображении. Смотреть на эти семьи, на преступные кланы, где многие связаны кровным родством, и видеть, как они мстят своим врагам, – воодушевляющее зрелище, оно сродни религиозному опыту. Семья Мэнсона в Америке – патология, возникшая благодаря той же безотчетной тяге к созданию сильной группы, которая держалась бы на кровной, в буквальном смысле, связи между ее членами. Но там кое-чего не хватало. Мотива мести. Им не за что было мстить. Кровь должна быть расплатой за чье-то оскорбление, чью-то смерть. Иначе акт насилия выглядит жутким и болезненным, и именно так мы воспринимаем мэнсоновские убийства.

– Фрэнк, между прочим, из тосканского рода. Я его спрашиваю, почему ты говоришь как сицилиец.

– Посмотри на нее. Обожаю ее лицо. Пустое, совершенное, ничего не выражающее. Как раз то, что надо в современном мире.

– Отвали.

– Это ее свойство, – сказал он. – Равнодушие исходит из самых глубин ее существа. Индифферентность. Подходящее слово? Может быть, индифферентность – это чересчур красноречиво.

– Если Мэнсон – жутко и болезненно, – сказал я, – тогда как насчет нашей секты?

– Абсолютно другое. Во всех отношениях. Эти люди – монахи, разве что вне церкви. Они хотят оседлать вечность.

– То же, но другое.

– Фильм не является частью реального мира. Вот почему люди в фильмах занимаются сексом, накладывают на себя руки, умирают от изнурительных болезней, совершают убийства. Так они вносят свой вклад в коллективную грезу. В каком-то смысле фильм независим от своего создателя, от людей, которые в нем снимаются. Существует четкая обособленность. Ее-то я и хочу исследовать.

Зал был длинный и темный. Мальчик приносил чай, узо для Фрэнка. Дел смотрела на старика, который сидел в углу со свисающей изо рта сигаретой.

– Фильм, – рассеянно сказала она. – Фильм, фильм. Точно насекомые шуршат. Фильм-фильм-фильм. Снова и снова. Потирают крылышками. Фильм-фильм. Солнечный летний день, жаркое марево над поляной. Фильм-фильм-фильм-фильм.

Только закончив говорить, она переключила свое внимание на Фрэнка, сгребла в горсть волосы у него на затылке и повернула его голову так, чтобы он смотрел прямо в ее серые глаза. Прилюдные проявления нежности приберегались ими для случаев, когда они подшучивали друг над другом. Это была автоматическая компенсация – глаза и руки как правдивые выразители любви, искупающие то, что говорится нами.

Мы перешли в ресторан по соседству. В корзинке перед входом лежало несколько краснобородок. Мы взялись за еду, и тут приковылял уже знакомый нам старик. Он был такой дряхлый, что бормотал себе под нос, и сигарета по-прежнему свисала у него изо рта. Увидев его, Дел воспряла духом. Она решила, что не хочет больше разговаривать с нами. Теперь она хотела разговаривать с ним.

Мы смотрели, как она говорит за его столиком, сопровождая свою речь сложной жестикуляцией, тщательно произнося слова английские с небольшой примесью итальянских и испанских. Похоже было, что Фрэнк глядит прямо сквозь нее, точно его внимание приковал какой-то любопытный предмет на стене.

– Она пока еще сама по себе, – сказал он. – Не знает, хочет ли вырасти и отвечать за что-то в этом мире. Ей редко везло в жизни. У нее есть манера пасовать перед судьбой и людьми. Но мы ничего не скрываем друг от друга. Нам легко вместе. Я никогда не был знаком с женщиной, которой можно было бы так все выкладывать. Вот что главное в нашей связке. Откровенность. Мне иногда кажется, что мы познакомились три жизни назад. Я говорю ей все.

– Кэтрин ты тоже говорил все.

– Она никогда не отвечала мне тем же.

– Ты говорил Кэтрин больше, чем я. Это было своего рода вызовом, нет? Так у вас с ней повелось. Ты как бы предлагал ей пойти на риск и включиться во что-то совершенно неведомое. Ты хотел шокировать ее, заинтриговать ее. По-моему, это казалось ей занятным. В ее жизненном багаже не было ничего подобного.

– Кэтрин мне не удалось бы сбить с толку никаким вызовом. Если я вообще понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о вызовах и рисках.

– Помнишь ту рубашку? Она до сих пор у нее. Твоя карабинерская рубашка.

– Она ей шла.

– И сейчас идет. Я до сих пор не могу успокоиться, так она ей идет.

– Допивай вино. За последние десять лет я не вел более идиотского разговора.

Дел беседовала со стариком и официантом. Официант держал по пепельнице на тыльной стороне каждой руки.

– Она прекрасна. Дел, то есть.

– Да, у нее поразительное лицо. Я его обожаю – неважно, что я там болтал. Оно никогда не меняется. Даже жуть берет – оно всегда одинаковое, как бы она ни устала, как бы плохо ей ни было.

Мы посидели и поговорили в вестибюле гостиницы, практически в темноте. Когда Фрэнк с Дел поднялись наверх, я прогулялся по улочкам над морем. Задул сильный ветер, не такой, как на открытом пространстве. Он носился по городу, хлопая ставнями, меняя внешний облик предметов, будоража все кругом, увлекая вещи с собой, обнажая их временность, их беззащитность перед внезапным натиском безрассудства. Я видел деревянные балконы, курятники. Стены местами осыпались, все заросло кактусами. Человеческие силуэты на свету, в маленьких комнатках, тени на стене, лица.