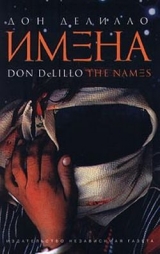

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)

Они хотят оседлать вечность.

Я мог бы спрятаться за одержимостью Вольтерры так же, как прятался за неприкрытым страданием Оуэна, за его песнью беспомощности.

9

Я пробирался по грязным улицам с тем же сложным чувством, что и в первый раз. Я словно видел себя со стороны – одинокий силуэт в жидком рассветном тумане. Голос, похожий на мой собственный, но доносящийся извне, комментировал ситуацию без помощи слов.

Я состоял из джинсовки и овчины. На мне были непромокаемые ботинки и перчатки с мехом внутри.

Вот как бывает в жизни. Я приезжаю в поселок, по которому гуляет ветер, захожу в кафе и натыкаюсь прямо на них, хотя тогда еще не знаю об этом. А теперь ныряю под каменную притолоку в деревушке, где никто (или почти никто) не живет, и он сидит там на синей коробке из-под бутылок с содовой, а рядом, перевернутая вверх дном, стоит вторая, для меня. Горит костер из хвороста, и он отрывает подошвы от грязного пола, подставляя их огню, и больше ничего – просто разговор в подвале с невысоким простуженным человеком. А как еще это могло быть? Чего я ждал? Единственный повод для удивления – это мое присутствие здесь. На моем месте должен был оказаться кто-то другой, тот, кто ясно видит себя самого.

– Что мы имеем? – спросил он. – Сначала мы имеем режиссера, теперь писателя. В общем, не так уж и странно.

– Фрэнк думает, что я хочу написать о нем.

– О нем или о нас?

– Я друг Оуэна Брейдмаса. Вот и все. Я знаю Оуэна. Мы разговаривали много раз.

– Это тот специалист по языкам. Спокойный и очень добрый, по-моему. Терпимый, восприимчивый, способный широко и культурно мыслить. Он не спешит, не гонится за удовлетворением. Вот что такое знать языки.

У него было длинное лицо и высокий лоб с залысинами, усеянный бледными веснушками. Руки маленькие. Это меня каким-то таинственным образом успокоило. Вид у него был бесстрастный. Его черная гимнастерка расползлась на правом плече. Я изучал его, делал мысленные заметки.

– Я думал, вы захотите говорить по-гречески, – сказал я. – Или на языке какого-то конкретного места.

– Мы больше не находимся в одном месте. Организация немного расстроилась. Скоро все снова будет в порядке. Да и эта затея с Фрэнком Вольтеррой сама по себе уникальна. Что мы имеем? Совершенно непривычную ситуацию. И мы пробуем к ней приспособиться.

– Остальные тоже заинтересованы в этом? Они согласны сниматься в фильме?

– Тут есть свои трудности. Это зависит от нашей главной цели. Мы должны учесть многое. В частности, представляем ли мы собой тот материал для фильма, какой видит в нас Фрэнк Вольтерра. Возможно, нет. У него нет полного понимания.

– У Оуэна Брейдмаса было такое понимание.

– А у вас? – спросил он.

– Если мы говорим о том, что поддается разгадке, о ребусе, тогда ответ утвердительный, я его разгадал.

– И каково же решение?

– Буквы совпадают, – сказал я. – Имя, название места.

Он отклонился назад, обхватив руками колени, балансируя так, чтобы держать ноги поближе к огню. Я подался вперед, чтобы ощутить тепло от костра на своем лице. Выражение его лица не изменилось, хотя, пожалуй, можно сказать, что мой ответ заставил Андала обновить его стоическую маску, прочнее утвердиться в своей невозмутимости. Я вынудил его включить сознательный контроль над собой.

– Мы кажемся вам непостижимыми?

– Нет, – сказал я.

– Почему же?

– Не знаю.

– Мы должны казаться непостижимыми. Как по-вашему?

– Не уверен. Не знаю.

– Видимо, наш метод находит какой-то отклик в глубине вашей души. Узнавание. Это смутное узнавание не поддается разумной формулировке. Вы улавливаете в нашем поведении нечто, кажущееся вам знакомым и понятным, но не можете это проанализировать. Мы действуем на доречевом уровне, хотя словами, конечно, пользуемся, мы пользуемся ими все время. В этом есть тайна.

Его глаза в крапинках лопнувших сосудов смотрели тускло. Двухдневная щетина, белесая с рыжиной, была темнее волос на голове. Ногти на руках были желтые и толстые.

– В каком-то смысле нас почти не существует, – сказал он. – Наша жизнь тяжела. Нас преследуют неприятности. Рвется связь между отдельными группами. Возникают расхождения в теории и на практике. Целыми месяцами ничего не случается. Мы отвлекаемся от цели, болеем. Кто-то умирает, кто-то уходит. Кто мы, что мы здесь делаем? Нам не грозит даже преследование со стороны полиции. Никто не знает, что мы существуем. Никто нас не ищет.

Он сделал короткий перерыв, чтобы откашляться.

– Но в другом смысле мы связаны накрепко. Как же иначе? Кроме всего прочего, нас объединяет то первое переживание, тот миг узнавания, когда мы ощутили, что этот замысел вызывает какой-то отклик в нашей душе, и сразу же захотели стать его частью. Я сам впервые услышал об этом в Тебризе, восемь лет назад – тогда я еще не был членом. Люди в гостинице говорили о культовом убийстве неподалеку. Гораздо позже, не могу рассказать вам как, я понял общую схему. Меня сразу потрясло что-то в самой сути последнего акта. Я почувствовал, что это правильно. Крайность, безумие, называйте это любыми словами. Числам можно доверять, словам – нет. Я знал, что это правильно. Неизбежно, совершенно и правильно.

– Но почему?

– Совпадение букв.

– Но убивать?

– Все остальное не годится, – сказал он. – Только так. Я сразу понял, что это правильно. Не могу описать, как глубоко и сильно я это почувствовал. Дело не в вопросах и ответах. Тут что-то совсем другое. Что-то ужасное и бесповоротное. Я знал – это правильно. Так должно быть. Убить его, раскроить череп, чтобы разлетелись мозги.

– Из-за букв.

– Я уверен, вы сами понимаете, что меньшего здесь не хватило бы. Абсолютно необходимо совершить именно это, причем своими руками, прямо и непосредственно. Все остальное слабо. Вы же понимаете, что это так. Вы знаете, насколько это правильно. По крайней мере, чувствуете. Все предыдущее ведет к этому. Только смерть.

Он поставил ноги на землю, чтобы откашляться, опустил голову, закрыл руками лицо. Перевел дух и снова откинулся назад, ловя равновесие, приблизив подошвы к пламени. Я потянулся в сторону за хворостом, подбросил его в костер. Так мы сидели некоторое время в молчании. Андал – откинувшись далеко назад, подняв ноги. Акстон – наклонясь вперед, глядя в огонь.

– Мы прошли эти горы с севера на юг. Когда добрались до Мани, поняли – здесь мы останемся. Сейчас у нас трудности, но скоро все образуется. Важно одно. В чем сила Мани? Он ничего тебе не навязывает. Ни богов, ни истории. Весь остальной Пелопоннес насыщен ассоциациями. Юг Мани – нет. Здесь только то, что есть. Скалы, башни. Мертвая тишина. Это место, где люди могут перестать делать историю. Мы ищем выход.

Он снова сел прямо, кашлянул в подмышку. На нем были странные ботинки – замшевые, отороченные по краям какой-то пушистой синтетикой. Женские ботинки, подумал я. Его свободные коричневые штаны были подвернуты снизу.

– Большой камень недалеко от поселка, – сказал я. – Зачем там написали эти слова?

– Кто-то написал их, когда уходил.

– Когда вы обнаружили это, вы их замазали, чтобы нельзя было прочесть.

– Мы не художники. Надпись была не очень хорошая.

– Зачем он это сделал?

– Нас преследуют неприятности. Мы отвлекаемся от цели, болеем. Одни умирают, другие уходят. Бывают разногласия по сути, разногласия на словах. Но имейте в виду. У безумия есть структура. Можно сказать, что безумие – это и есть структура. Можно сказать, что структура внутренне присуща безумию. Не бывает одного без другого.

Он покашлял в подмышку.

– Силой никого не держат. Нет никаких заборов, цепей. Чаще умирают, чем уходят. Мы здесь, чтобы воплотить замысел. Скромная задача, требующая терпения. У вас в языке есть слово. Азбучники. Вот кто мы.

– Я такого слова не знаю.

– Те, кто изучает алфавит. Начинающие.

– А с чего все началось, с чего начался культ?

– Это может подождать до следующего раза. Мы поговорим еще, если позволят обстоятельства.

По ходу дальнейшего разговора я заметил, что стараюсь не употреблять в своей речи стяженные формы. Не потому, что я хотел передразнить Андала или подражал ему. Просто слова, произносимые целиком, обладали какой-то большей вескостью, значительностью, и я начал это чувствовать.

– У культа есть имя?

– Да.

– Вы можете назвать мне его?

– Нет, исключено. Вы же знаете, что имена играют важную роль в нашей программе. Что у нас есть? Имена, буквы, звуки, деривации, транслитерации. Мы обращаемся с именами осторожно. В них заключена большая сила. А если само имя хранится в секрете, его могущество увеличивается. Тайное имя – это способ уйти от мира. Это дверь в свое «я».

Он извлек из-под гимнастерки бордовый шарф и обвязал им голову. Я счел это намеком на то, что наш разговор подходит к концу.

– Мы с вами не говорили об опыте самого убийства, – сказал он. – Как этот опыт подтверждает то раннее чувство узнавания, понимания, что вся программа действий должна завершиться именно таким образом. Он подтверждает все. Он объясняет нам, как далеко мы зашли. – Произнося свой монолог, Андал не спускал с меня глаз. – Мы не говорили о звуке, о молотках, о глухом ударе и как она упала, совсем бесшумно. Не говорили о том, как она упала и мы продолжали бить, а Эммерих рыдал, наш немец, складывающий слова, он мог только стонать и рыдать. И о том, как долго это было, мы и об этом не говорили. И как мы били сильнее, потому что не могли вынести этих звуков, глухих звуков, с которыми молотки обрушивались на ее лицо и голову. Как Эммерих пустил в ход раздвоенный конец молотка, гвоздодер. Все что угодно, лишь бы не эти звуки. Он проломил череп, понимаете? Мы впали в истерику. Обезумели, но не от крови. А от знания, от страшного подтверждения.

Да, мы здесь, мы действительно убиваем, мы решились на это. Ужас, не поддающийся описанию, но это было именно то, что мы всегда чувствовали и понимали. Доказательство получено. Как правы мы были, придя в трепет, когда впервые услышали о программе. Мы не говорили о том, как она упала и как мы опустились рядом с ней на колени, и как нашли ее за несколько недель до этого, разузнали о ее болезни, выслеживали, ждали на камнях, в тишине, на палящем солнце, смотрели, как она подволакивает ногу, как приближается к месту, имя, название, все, что надо, греческие буквы совпадают, и как она упала, сначала только оглушенная первым ударом, и как мы стали рядом с ней на колени и били ее по голове, крушили молотками, и как он проломил ей череп раздвоенным концом и вылезли мозги, и как все это выглядело. Мы не говорили, как все это выглядело, как плоть бледнеет и теряет жизненную силу, как тело постепенно перестает функционировать, как нам чудилось, будто это мы отключаем его функции, одну за другой, обмен веществ, реакцию на внешние раздражители, мы буквально чувствовали все эти отключения по очереди, когда она умирала. И как мало было крови, полная неожиданность для нас, совсем чуть-чуть. Мы смотрели друг на друга, пораженные тем. что кровь почти не течет. Из-за этого нам показалось, что мы пропустили какой-то важный этап.

Он вышел, чтобы откашляться. Он провел снаружи несколько минут, отхаркиваясь и сплевывая. Это напомнило мне тот вечер, когда меня стошнило голубем в иерусалимском переулке, – момент, который теперь представлялся мне истинным очищением, прогалиной между двумя способами бытия. Неудивительно, что меня вырвало. С какой поспешностью мой организм отмежевался от всего предыдущего, как торопливо изверг из себя эту ядовитую массу, точно отраву химического происхождения. Я оперся о стену в холодном поту, с опущенной головой, слушая смех Вольтерры.

– Ну как, помогло вам все это? – спросил Андал, возвращаясь обратно с глазами, прослезившимися от натуги.

– Что именно?

– Наш разговор. Вы не удивлены? Что вы об этом думаете? Есть здесь что-нибудь интересное, что-нибудь стоящее? Если Фрэнк Вольтерра разберется во всем получше, если он поймет главный принцип, он, возможно, решит, что это не слишком подходит для фильма. Это не фильм. Это книга.

– Понимаю. Вы подталкиваете меня к мысли о том, чтобы написать книгу.

– Вы же писатель.

– Если потеряете одного, в запасе останется другой.

– При чем тут потеря, – сказал он. – Все зависит от того, что в конце концов решим мы сами.

– Но зачем это вам – в любой форме, в любом варианте?

– В каком-то смысле нас почти не существует. У нас много неприятностей. Люди умирают, иногда кто-нибудь вдруг уходит и исчезает совсем. Возникают разногласия. Целыми месяцами ничего не случается. Рвется связь между отдельными группами. Никто не знает, что мы здесь. Я говорил с остальными о фильме. Я сам был за него. Но теперь вижу: тут еще есть что обсудить. Вот мы и обсуждаем. Есть убежденные противники. Это я должен вам сказать. Мы говорим о ценности внешнего объекта. Не внутрикультового документа, а чего-то вовне. Звена, которое связало бы нас с миром. Что такое книга? В чем сущность книги? Почему она рождается именно в такой форме? Как рука взаимодействует с глазами, когда кто-то читает книгу? Книга отбрасывает тень, фильм являетсятенью. Мы стараемся определить вещи.

– Вам нужен внешний объект. Я пытаюсь понять.

– Он переживет нас. Это мой аргумент в споре с ними. Что-то должно остаться. Ради сохранения идеи. Нас почти не существует. Когда мы вымрем, никто этого не заметит. Что вы об этом думаете, Акс-тоун?

Я изучал его, отмечая новые подробности: родинку на тыльной стороне руки, манеру стоять, хотя у меня не было причины собирать эти мелочи, кроме смутного желания вернуть истинность самому ландшафту с его незримым присутствием неназванного имени.

Потеплело. Я вышел вслед за ним из поселка, стараясь не отставать. В проеме арки, расположенной ниже по склону, показалась женщина, та, что постарше: она сидела неподвижно, а вокруг нее бродили козы, жуя чертополох на высоте в тысячу футов над уровнем моря.

Машина Фрэнка, черная «мазда», стояла позади моей. «Шашечки» на ее ветровом стекле говорили о том, что она взята напрокат. Андал сел в нее, и они уехали.

К полудню я уже выписался из гостиницы и сидел в своем автомобиле перед ее входом. В бухте стоял на якоре торговый корабль. Дел, сидящая рядом со мной, чистила линзу фотоаппарата специальной кисточкой. Детали съемочного оборудования лежали на полу, на приборной доске, в открытом перчаточном отделении. Мы говорили о работе Фрэнка, о двух его фильмах. Мимо, по улице, пронесло ветром мужскую шляпу.

– Второй я так и не посмотрел, – сказал я. – А первый видел, когда мы жили на острове, на озере Шамплейн. Туда надо было добираться на маленьком паромчике, который ходил по канату, протянутому от одного берега к другому.

– Не говори ему.

– То есть?

– Он расстроится, – сказала она.

– Из-за того, что я пропустил его фильм? Вряд ли. Что за беда?

– Он расстроится. Это очень серьезно для него. Он ждет от своих друзей определенных поступков и просто не способен понять, это выше его разумения, как друг может не посмотреть его фильм, не пойти ради этого на любые крайности вплоть до грабежа и убийства. Он сделал бы это для любого из них и рассчитывает, что они будут делать это для него. Может, с ним иногда и бывает трудно, особенно когда ему в голову что-нибудь втемяшится, вот как сейчас, – он настоящий скат-убийца, гроза морских глубин, но ты знаешь, что он готов ради тебя на все без исключения. Это стороны одной медали.

– Я смотрел телевизор, Кэтрин ходила в кино. Такое у нас было символическое разделение.

– Фрэнк умеет быть преданным, – сказала она. – Друзья для него – святое. Это его черта, о которой мало кто знает. Он, можно сказать, почти буквально спас мне жизнь. Такой уж он. Я не назвала бы это тягой к покровительству. Тут скрывается кое-что поглубже. Он хотел доказать мне, что я могу быть лучше, чем я есть. Отчасти потому, что считал мою жизнь формой бессилия, потакания своим слабостям, а этого он терпеть не может. Но еще он хотел вызволить меня оттуда. Я якшалась с людьми, которые ходили по краю. Они одалживали фургоны. У кого не было чужого фургона, тот знал, где можно его одолжить. Сколько раз я переезжала реки в чьем-то чужом фургоне. Одно время жила в фургоне с художником. Он занимался тем, что расписывал мистическими картинами другие фургоны и прицепы. Говорил, что борется за полный дизайн человеческого окружения. Дом, плюс фургон, плюс гараж. Такая у него была мечта. Я тогда работала на телевидении – вернее, подрабатывала. Это кокаиновая среда. Вечная лихорадка, так что атмосфера самая подходящая. Фрэнк меня вытащил. Я его тогда почти ненавидела. А на свою жизнь просто махнула рукой. Как можно было так мало себя ценить?

Она смочила тряпочку спиртом.

– Когда возвращаешься домой?

– Когда он закончит, – сказала она.

– Где ты живешь?

– В Окленде.

– А Фрэнк?

– Если я скажу, он обидится.

– Он всегда был такой. Смешно. Вечно мы не знали, где он живет. По крайней мере, я.

– Он привел меня в больницу смотреть, как умирает мой отец. Силком тащил, представляешь? Ломать себя и других. Вот уж чему никогда не мечтала научиться.

В боковом зеркальце появилась машина Вольтерры. Он остановил ее сзади, вышел, открыл заднюю дверцу моей машины и забрался внутрь, не глядя на нас.

– Чего он хотел?

– Поговорить о книгах, – ответил я.

– А мне не сказал, зачем хочет с тобой встретиться.

– Это просто интуиция, Фрэнк, но по-моему, он действует в одиночку. Не думаю, чтобы они об этом знали. По-моему, он дезертир. Или его выгнали. Я не верю, что людей с такими убеждениями и таким образом жизни, как у них, хоть на секунду может соблазнить идея сняться в кино или попасть в книгу.

– Завтра выясним, – сказал он.

– Он приведет их?

– Завтра я с ними поговорю.

– По-моему, они не придут.

– Придут. И выслушают меня. Они сразу поймут, что я хочу сделать и почему они должны принять в этом участие.

– Возможно. Но когда ты его нашел, он был один. И сейчас один. Для них бессмысленно все, что вне культа. Они замкнуты в нем. Они изобрели свой смысл, свое совершенство. Рассказ об их жизни – это последнее, что им нужно.

– Что ты решил для себя?

– Поеду домой. Я видел Андала в его дамских ботиночках. Теперь можно возвращаться. Если тебя смущает мое присутствие здесь, меня тоже. Но я уезжаю и больше не появлюсь.

– Чем ты занимаешься в Афинах? Какая у тебя работа?

– Ты до сих пор думаешь, что я приехал писать о тебе.

– Какая у тебя работа? – спросил он.

– Моя специальность называется анализ риска.

– Похоже на правду, – сказала Дел, поглядывая на него в зеркальце.

– Это вроде гадания на кофейной гуще в широких масштабах. Страховка от политических катаклизмов. Компании не хотят, чтобы их застали врасплох.

Я говорил, повернув голову к Дел.

– Уж больно туманно это звучит, – сказала она. – Как по-твоему, Фрэнк?

Он сидел посередине заднего сиденья. Ирония в ее голосе выбила его из колеи. Напор и решимость, с которыми он явился, стали потихоньку ослабевать, и вместе с ними – его подозрения. Он откинулся назад в задумчивости. Еще день ожидания.

– Как ты это организуешь? – сказала она.

Она подключилась к его размышлениям как раз в нужный момент. Он ответил немедленно.

– Два человека из Рима. Больше никого не надо. Мои знакомые. В Бриндизи они с оборудованием погрузятся на паром, который возит машины. Приедут сюда из Патр. И начнем работать. Мне вовсе не обязательно снимать двадцать два часа фильма, а потом кромсать их на монтажном столе. Просто снимем все, что сможем. Пусть выйдет хоть полчаса, мне плевать. Сколько получится. Да это вообще не имеет значения. Все пожиратели падали давно на старте. Ждут только удобного случая. Мой час пробил. Я чувствую это уже полтора года. От людей несет плесенью. Воняют целые проекты. Ты не поверишь, какое удовольствие они получат. Несколько секунд чистого экстаза. Платонический оргазм. А после начисто забудут об этом. Раз ты провалился, с тобой опять все в порядке. А время пришло. Это чувствуется. Я такие вещи чую даже через моря.

– Ты дашь им повод похоронить тебя навеки, – сказал я.

– Я выйду за рамки. Кто хочет, пускай хоронит. Найдутся люди поумнее. Они поймут все, что я сделал, каждый кадр. Остальное неважно.

Все и правда могло произойти так, как он надеялся. Встреча в разрушенной башенке у моря. Круг странных лиц. Есть жизнь, и есть фильм. Это было естественным шагом, крохотным смещением – переступить границу и очутиться в кадре. Возможность фильма таилась во всем, что они делали.

Но был еще Андал. Он ввел элемент мотивации, нужд и отношений. Сила культа, его власть над душами держалась на отсутствии этих факторов. Нет смысла, нет содержания, нет исторической привязки, нет ритуальной значимости. Мы с Оуэном проговорили несколько часов, измышляя теории, окружая отдельно взятое действие головоломными спекуляциями, в основном ради собственного утешения. Мы знали, что в конце концов останемся ни с чем. Ничто не играло роли, ничто не имело значения.

После встречи с Андалом на этой суровой чистой поверхности проступило почти человеческое лицо. Как он мог до сих пор быть одним из них? Он чего-то хотел. Пытался заинтересовать меня, скармливая мне одни кусочки информации, придерживая про запас другие. Готовил почву для дальнейших контактов.

Он сказал мне, что те слова на камне написал кто-то из отколовшихся. Отступник открывает себе лазейку для побега, выдавая тайну организации, разрывая наложенные ею путы. Он сам и написал эти слова, которые, возможно, были больше, нежели просто намеком на их деятельность, – были, возможно, именем культа. Кто-то другой замазал надпись. Может быть, они искали его.

От нас он хотел только одного – чтобы мы его выслушали. Наши встречи позволяли ему обратиться к нормальному миру, к общепринятому здравому смыслу и его логике. Он взывал к нашей жалости и надеялся на прощение.

– Я изучал эти горы, – сказал Фрэнк. – Как-то на днях шел вверх по узкой тропе над одним из поселков. Там стоял дом, нежилой с виду. Я совался во все строения, которые выглядели нежилыми. У меня был идиотский расчет, что рано или поздно я на них наткнусь. Это было до того, как Андал пообещал нас свести. Я прочесывал холмы, прочесывал долины. Ну вот, иду я по тропе и вдруг слышу позади звон колокольчиков. Действительно, вслед за мной прут козы, штук восемьдесят пять, без преувеличения, и довольно быстро для коз. По обе стороны тропы мы имеем сплошные заросли опунции. Целые поля этой колючей дряни. Я ускоряю шаг. Пока еще не бегу. Не хочу терять лицо. Надеюсь перевалить хребет и попасть на открытое пространство, где козы смогут спокойно пастись и я окажусь в безопасности. Но что происходит? До конца тропы еще ярдов пятьдесят, и вдруг раздается жуткий топот. Гляжу: мне навстречу мчится целое стадо ослов и мулов. Впереди скачет какой-то парень. Это погонщик – отчаянного вида, типичный абориген, сидит на своем муле боком и хлещет его по заду длинным прутом. И он издает клич, который я принимаю за традиционный возглас погонщика мулов, что-то вроде крика венецианского гондольера перед крутым поворотом. Совершенно варварский вопль, дошедший до нашего времени из глубины веков. Я был абсолютно уверен, что таким образом он подгоняет своих мулов. А козы уже буквально наступают мне на пятки. Лезут друг на друга, целая куча мала из копыт и кривых рогов. Совсем обезумели, как будто у них течка в самом разгаре. А ослы и мулы несутся вниз. Это их единственная пробежка за неделю. Всю неделю они потели, таская тяжести. И вот наконец им позволили проветриться, они вырвались на волю, на свободу и скачут с развевающимися гривами, если у них есть гривы, а я у них на дороге с кучей коз за спиной. – Он задумчиво помолчал. – Я не знал, что мне выбрать: наложить в штаны или ослепнуть.

Он так и не закончил свой рассказ. Дел зашлась в смехе и никак не могла остановиться. Я и не думал, что она умеет смеяться, но при его последнем замечании ее лицо просветлело и словно растрескалось под напором неудержимого веселья. Скоро Фрэнк присоединился к ней. Их хорошее настроение словно перелилось за рамки истории, которую он рассказывал. Дел сидела лицом к ветровому стеклу, беспомощно всхлипывая. Их смех имел точки соприкосновения, как партии разных инструментов в духовом квинтете, обменивающихся чем-то глубоким и трогательным. Фрэнк подался вперед и положил руки ей на грудь, сжав ее неуклюже и крепко. Для полноты восторга он нуждался в прямом контакте с Дел, должен был ухватиться за какую-нибудь часть ее тела. Его глаза сузились, обнажились стиснутые зубы. В этой привычной гримасе читалась его вечная жажда, тоска по предельному в мире. Наконец он откинулся назад на сиденье, заложив руки за голову. Без Кэфин я не мог увидеть его завершенным, почувствовать то, что мы чувствовали вфоем в те давние годы.

Ветер пенил воду у пристани. Они вышли из машины, Дел – с фотоаппаратом, висящим на плече. Фрэнк кивнул мне. Они попрощались со мной, стоя на фотуаре, и я тронулся на север, прочь из городка, мельком увидев по пути вершину Тайгета. Она была далеко впереди, такая же, какой мы с Тэпом увидели ее с другой стороны, впервые направляясь на Мани, – широкий кряж над холмами и садами, снежно-золотой в лучах восходящего солнца.

Дик и Дот Бордены встретили меня на пороге. В гостиной, с бокалами в руках, стояли несколько человек. Пока не собрались остальные, шепнул Дик, он хочет мне кое-что показать. Мы с ним прошли по длинному коридору в кабинет. Весь пол здесь был застелен коврами. Они висели на стенах, лежали на диване и стульях. Дик показал мне ковры, засунутые под стол и в стенные шкафы. Потом он обошел со мной комнату, объясняя, где сделано то или иное приобретение. На складах в Лахоре, у перекупщиков в Дубае, на турецком базаре. Этот молитвенный коврик имеет такой цвет благодаря красителям из корней особых трав. А над этим, из Бухары, явно трудились дети, потому что узелки затянуты неплотно. Заглянула Дот спросить, чего бы я выпил, и задержалась ненадолго, с удовольствием вспоминая наперебой с мужем, как они торговались с продавцами ковров за чашкой жасминного чая, провозили ковры через таможню, фотографировали их для заключения страховых контрактов. Вложения, сказала она. Поставки сокращаются, цены растут, вот они и скупают все что могут. Войны, революции, этнические конфликты. Сейчас выгодно вкладывать деньги в товары. И вдобавок, посмотри, как красиво. Когда она ушла, Дик опустился на колени и начал перебирать стопки ковров на полу. Шестиугольные. Стилизованные под летящую птицу. В виде пальметты. Он откидывал углы, обнажая очередные пласты: старый килим сочной расцветки, вытканный мастерами-кочевниками, ковер из двойной молитвенной ниши для старых и молодых. Он откидывал ковры целиком, чтобы открыть те, что прятались ниже, со все новыми и новыми узорами. Он уже позабыл о вложениях. Передо мной мелькали строгие и причудливые орнаменты, целые сады из шелка и шерсти. Он показывал мне ряды задних планов, симметричные окаймления из куфических букв, многопредметные композиции, втиснутые в узкие рамки, – сдержанный и замысловатый экстаз, целые пустынные миры в изящной и законченной форме. Он кивал своей маленькой, круглой и почти безволосой головой и бубнил монотонно и усыпляюще. Геометрия, природа и Бог.

Когда мы вернулись, гостиная была полна. Без всякой уважительной причины я выбрал ракию. Дэвид познакомил меня с человеком по имени Рой Хардеман. Я смотрел на развешанные по стенам шелковые гобелены с каллиграфическими надписями. У них манера сбиваться в кучи перед дверьми, например на выходе из кино.Женский голос. Мы, англичане, не создаем пробок, хоть в этом нас не упрекнешь.В другом конце комнаты смеялась Линдзи. Отчего это в последний год любого члена нашей компании было так легко рассмешить? Мы то и дело смеялись, будто нас подталкивало к этому что-то в чистом ночном небе, горы вокруг, море у подножия улицы Сингру. Хардеман произнес какую-то реплику. Маленький аккуратный американец, он стоял в позе ноги вместе, носки чуть врозь. Живет в Тунисе, сказал Дэвид. Много путешествует по Северной Африке, Западной Европе. Острые черты безжалостного фирмача. Дот направилась ко мне с бутылкой, полной на три четверти. Я вспомнил, почему его имя показалось мне знакомым. Холодильные установки. Он был человеком, который так и не появился в ночь памятного заплыва Дэвида и Линдзи. Песчаная буря в Каире, сказал кто-то. Но кто? Дик исчез в коридоре с тремя американцами из Тегерана, приехавшими сюда за канадскими визами. Я спросил Дэвида, летал ли он во Франкфурт. Он удивился. Вошел Чарлз Мейтленд, полный шутливой воинственности. Энн позади него выглядела встревоженной, излишне напряженной. Мы стояли кружком, как воплощение усталости, добровольные жертвы деградации, которой согласились подвергнуться вместе.

Выпивка и треп разбудили в нас чувство голода, и мы решили пойти поужинать. От компании в семь-восемь человек со временем осталось четверо. Мы сидели в ночном клубе на Плаке и смотрели танец живота, который исполняла Дженет Раффинг, жена начальника операционного отдела банка «Мейнланд». Дэвид был обеспокоен. Он наклонился к уху Линдзи. Рой Хардеман прошел через зал к телефонам, вздрагивая от шума оркестра из электрогитары, бузуки [26]26

Бузуки – греческая гитара.

[Закрыть], флейты и барабанов. Опять эта странная птичья стойка.

– Я слышала, что некоторые из них берут уроки, – сказала Линдзи, – но я не думала, что это зайдет так далеко. Смотри-ка, до чего дошло.

– Джек Раффинг знает об этом?

– Конечно, знает.

– А по-моему, нет, – сказал Дэвид.

Хардеман вернулся за стол, и Дэвид объяснил ему, кто танцует на сцене. Джека Раффинга, похоже, все знали.

– Джек в курсе? – спросил Хардеман.

– По-моему, нет.

– Может, стоит ему сказать? Слушайте, я пригласил сюда одного партнера, хоть пяток минут с ним поболтаем. Я улетаю надень раньше, чем рассчитывал.

– Интересно, платят ей или нет, – сказала Линдзи.

Разноцветный сатин. Кастаньеты и алые губы. Мы глядели на ее вращающийся таз, на то, как она раскачивается, дергается и вибрирует. Все у нее выходило не так – длинная и тонкая, она напоминала белотелую, колеблемую ветром тростинку, но ее чистосердечные старания, робкое удовольствие, которое она получала, сразу вызвали у нас, вернее у меня, желание не замечать плоского живота и стройных бедер, честной прямолинейности ее движений. Какая невинность и отвага – банкирская жена танцует на публике, ее пупок подрагивает над бирюзовым кушаком! Я заказал еще выпить и попытался вспомнить слово, обозначающее ягодицы пропорциональной формы.

Когда танец кончился, Линдзи отправилась искать ее наверх по лестнице. Музыканты взяли перерыв – уселись втроем за столик и слушали, как шумит улица, тарахтят мотоциклы, играет музыка на дискотеках и в соседних ночных клубах.