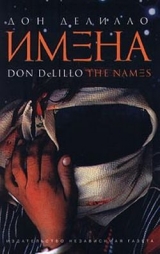

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)

Уезжая из Тегерана в аэропорт, Теннант слышал автоматные очереди. По его подсчетам, стреляли десятый день подряд. Для тех, кто был в Мешхеде, стрельба продолжалась шесть дней. Нефтедобытчики в Иране организовывали чартерные рейсы для своих работников и их семей. За один день в Афины прибыло пятьсот человек. На следующий – триста.

Афины приобрели заманчивый ореол приюта для беглецов, сказочного королевства, где приезжие из многих заморских стран делятся своими историями о перестрелках и монотонно скандирующих толпах. Мы, живущие здесь, стали понимать, что недооценивали это место. В восточном Средиземноморье, районе Персидского залива и гораздо дальше стабильность была редким гостем. Здесь же царило родное нам демократическое спокойствие.

К нам летели обычными рейсами из Бейрута, Триполи, Багдада, из Исламабада и Карачи, из Бахрейна, Маската, Кувейта и Дубая жены и дети бизнесменов и дипломатов, создающие нехватку номеров в афинских отелях и привозящие с собой все новые и новые истории. Это произойдет в первый месяц нового исламского года. Тем, кто еще не уехал, их посольства советовали взять отпуск или по крайней мере как можно реже выходить из дома. Первый месяц – священный.

Из окна мне было видно, как по переулку в нашу сторону идет поп. Эти люди в черных рясах и цилиндрических шапках двигались как корабли, неторопливо покачиваясь. Воскресенье.

– Почему вы не запускаете свой аэроплан?

– А что, надо?

– С тех пор как я здесь, вы всегда выбирались по воскресеньям.

– Энн считает, что я пытаюсь развить в себе иллюзию рухнувшего величия. Эта иллюзия страдает, когда я торчу в пыльном поле, а над головой у меня жужжит игрушечный самолетик. В такой сцене совсем нет величия. Она может вызвать разве что жалость. Если старики занимаются в одиночку определенными вещами, их полагается жалеть. Гонять самолетики – занятие для мальчишек. В этом моем увлечении есть что-то подозрительное. Такова теория.

– Но не теория Энн.

– Неважно, теория. Я не добрился, сижу в расстегнутой рубашке. Все это, по мнению Энн, ради демонстрации моего рухнувшего величия.

– Она права?

– Это ее книги, – ровным голосом сказал он.

– Сейчас в делах кавардак. Вам хватает предложений?

Он махнул рукой.

– Потому что я всегда могу поговорить с Раусером.

– Ну нет.

– Он не так плох. Если понять, как у него работают мозги.

– А как они у него работают?

– Щелк-щелк, единичка-нолик.

– В двоичном коде. А как вообще работают мозги? Хоть у кого. Черт, пиво кончилось. После смерти будут магазины, открытые по выходным?

На стене висела маска – страшная рожа из дерева и конского волоса. Тяжелые веки, симметричный нос. Я чуть было не рассказал Чарлзу об убийствах на Кикладах. Но, поразмыслив, решил, что эта тема слишком тесно связана с Оуэном Брейдмасом. Пришлось бы подробно обсудить и его. Он видел тех людей, он выдвинул предположение, что за убийствами кроется какой-то смысл. В этот сонный летний день я вряд ли сумел бы создать нужный фон, да и Чарлз, похоже, был не в том настроении, чтобы воспринять его.

– А мне нравится работать у Раусера, – сказал я. – Нравится быть здесь. История – тут чувствуешь, как она идет. Все эти страны связаны общими событиями. О чем мы говорим за обедом? Как правило, о политике. Вот к чему все сводится. Политика и деньги. И это моя работа. Ваша тоже.

– Я живу в мире, куда деться. Никогда от него не бежал. Но в последнее время я не уверен, что он мне по душе.

– Мы все вдруг стали важными фигурами. Не чувствуете? Мы находимся в центре событий. Тонко оперируем гигантскими денежными суммами. Мы обращаем нефтедоллары. Строим заводы. Анализируем риск. Вы сказали, что живете в мире. Это же существенно, Чарлз. Год назад я пропустил бы ваши слова мимо ушей. Ну, кивнул бы рассеянно. А теперь они имеют для меня смысл. Я приехал сюда, чтобы быть поближе к семье, но нашел нечто большее. Я вижусь со своими. Но еще мне просто нравится здесь быть. Мир – он ведь здесь. Разве вы не чувствуете? Почти во всем, что происходит в здешних краях, есть сила. Все события значительны. Они таинственны, они чреваты последствиями. Что-то надвигается. Я говорил Кэтрин. Люди, бегущие по улицам. Народ. Естественно, я не хочу, чтобы все взлетело на воздух. Суть только в высоком жизненном градусе. Когда банк «Мейнланд» предлагает что-нибудь одной из этих стран, когда Дэвид летит в Цюрих на встречу с турецким министром финансов, он что-то ощущает, он становится чуть розовее обычного, дышит глубже. Действие, риск. Это вам не заем какому-нибудь строителю в Аризоне. Это гораздо шире, серьезнее. Здесь все серьезно. А мы в самом центре.

– Как работают мозги? – спросил он.

– Что?

– Каковы последние данные?

– Не пойму, о чем вы.

– История. Чувствуешь, как она идет. Чем дальше, тем розовее.

Его голос звучал отрывисто, как у человека, говорящего с незнакомцами в подземке. Неприкрыто. Можно было подумать, что он чем-то уязвлен. Что бы ни означал его тон, я не видел смысла ему отвечать.

Я вышел на террасу. Сегодня с самого утра дул горячий ветер с песком. Поблекший город был неподвижен и тих. Из дома неподалеку появилась женщина и медленно пошла по улице. Она была единственным человеком в поле зрения, единственным движущимся объектом. В этой ослепительной пустоте она выглядела загадочной. Высокая, в темном платье, с сумочкой на плече. Треск цикад. Яркое солнце лениво переваливает за полдень. Я стоял, смотрел. Она шагнула с тротуара на мостовую, не оглянувшись в мою сторону. Машин не видно и не слышно. Что делало ее такой эротичной – безлюдье, жара или время дня? Она точно притягивала все к себе. Ее тень придавала вещам глубину. Она шла по улице, и уже одно это было соблазнительно, насыщено эротической силой. Механическая самоуверенность тела. Чувственная надменность. Отсутствие всякого движения вокруг, ее легкое покачивание бедрами при ходьбе, ее крепкие аккуратные ягодицы, то, как медленно она проходила мимо на солнечном свету, – все это сложилось в картину, полную сексуального драматизма. Я словно погрузился в транс томительного вожделения. Вот она, гипнотическая фигура, от которой невозможно отвести взгляд. Долгие, ленивые, тихие, пустынные воскресенья. Мальчишкой я ненавидел такие дни. Теперь ждал их с нетерпением. Тягучие часы, мертвый штиль. Я понял, что мне нужен каждый такой день – день чистого, беспримесного бытия.

Когда я вернулся в гостиную, там сидела Энн. Ее лицо казалось выцветшим, большие глаза посветлели. В руке у нее был стакан.

– Не смотрите на меня, – попросила она.

– А я думал, вас нет. По телефону Чарлз сказал мне, что вы на цветочном рынке.

– Он закрывается в два. Вообше-то я пришла за пять минут до вас.

– И прятались от меня.

– Вроде того.

– А где Чарлз?

– Заснул.

– Любопытная вы пара. Исчезаете по очереди.

– Простите, Джеймс, я понимаю, что это нехорошо.

– Мне все равно пора идти.

– Ладно, не дуйтесь. Что вы пьете?

– Значит, у вас нелады.

– Без этого не бывает, правда? Нас собирается навестить сын. Питер. К его приезду мы все утрясем. Долг есть долг. Вы заметили, что он не добрился? Мне постоянно кажется, что он вот-вот отколет какой-нибудь колоссально смешной трюк. Его все время тянет на что-то комическое. Интересно, сам-то он знает? Из него мог бы выйти гениальный клоун. Это ж надо, побриться наполовину. Он не хочет брать меня с собой запускать его игрушку. Ему не хочется, чтобы его видели.

Она говорила словно заранее приготовленными фразами. Усталая, без остановки льющаяся речь. Как дождь. Утомление и стресс перевозбудили ее, она испытывала почти лихорадочную жажду нанизывать предложения одно за другим – любые предложения. Носителем смысла была интонация. Конкретные слова не имели значения. Важны были только модуляции ее ироничного голоса, его музыкальный рисунок и ритм, ударения. В нашей беседе отсутствовала тема.

– Мы виделись после Найроби? Я привезла несколько чудесных ругательств. Сестра коллекционирует их для Чарлза. Живут они – это что-то. Слуга в доме, садовник, конюх, ночной сторож, дневной сторож. А масла нет, молока тоже.

Она избегала моего взгляда.

– Теннанты приехали, вы в курсе? На этой неделе надо будет поужинать всей компанией. Им здесь не шибко нравится. Хотят обратно в Тегеран. Опасность их не смущает.

Она познакомилась с Теннантами в Бейруте. Раньше они жили в Нью-Йорке. По словам Теннантов, за четыре года жизни в Иране их никто ни разу не побеспокоил. Не нагрубил, не оскорбил. Им не угрожали, не пытались ограбить. Они гуляли где хотели, говорили Теннанты, своим тоном как бы давая понять, что не видят в этом ничего особенно удивительного. Обычно так говорили люди, желающие отдать должное Нью-Йорку.

Мы гуляли где хотели.

– Мне их жаль, – сказала она. – Они только-только начали осваиваться. В некоторых местах на это уходит больше времени, чем в других. То есть, конечно, если там не стреляют. Если стреляют, ты просто выполняешь свою работу, втянув голову в плечи. Тебе не надо осваиваться, вживаться в местный ритм. Все это делают за тебя, да так, что не поспоришь. Решают, куда ты можешь пойти и когда.

В Бейруте, чтобы отправить письмо, ей приходилось идти до самого аэропорта. Иногда его опускали в ящик, иногда возвращали. В конце концов, потому они и уехали. Не из-за гепатита, не из-за разыгравшейся севернее эпидемии холеры, даже не из-за привычной стрельбы. А из-за полной неопределенности во всем. Сплошь капризы, причуды. Сегодня одно, завтра – непременно другое. Шальные события. Жизнь определялась людьми, чье поведение было прихотливым, как погода. Часто эти люди сами не знали, как поступят в следующий момент, и она жила в постоянном напряжении. Она смотрела человеку в глаза, но не видела его мыслей. А как еще ориентироваться, если не по глазам мужчин? Женщины непрерывно мыли полы. Видимо, это было их основным занятием в трудные времена. Они продолжали мыть полы, даже когда бои разгорались с особенной силой. Полы давно уже были чистые, но их все равно не переставали мыть. Спокойными, равномерными движениями. Она поняла, что неизменные вещи могут иметь гораздо большее значение, чем мы привыкли думать.

– Не смотрите на меня, – снова повторила она.

– Да вы не так страшно выглядите.

– Бросьте. Скоро я стану бабушкой.

– Питер женат?

– Вряд ли. Обычно он боится делать решительные шаги. Мне бы его осторожность. А то вечно кидаюсь во все очертя голову. Такая у меня болезнь.

– Может, нам с вами поговорить?

– Я думала, разговоры бывают только мужские. Ну знаете: друзья за кружечкой пива, эдакое похлопывание по спине. Утро вечера мудренее, ну и так далее.

– Чарлз разговаривать не любит.

– Это да. Ему бы поспать.

– Чарли не в своей тарелке.

– Просто я ему изменила, – сказала она. – Впрочем, не в первый раз.

– Не знаю, что тут сказать.

– А ничего. Помиримся. Мирились же раньше. Этот процесс требует времени. Надо пройти несколько стадий, одну задругой. Беда в том, что, в отличие от него, я так и не сумела как следует овладеть ритуалом. Вечно промахиваюсь. И усложняю дело для всех окружающих. Бедный Джеймс. Вы уж меня извините.

Теперь ее голос зазвучал по-прежнему – задумчиво и уравновешенно, сообразуясь с каким-то внутренним центром. Она подалась вперед и тронула меня за руку. Мир здесь, подумал я.

Сначала я решил, что наш консьерж лет на десять-пятнадцать старше меня. Маленькую девочку, которая жалась к его ноге, я принял за внучку. Лишь позднее мне стало ясно, что для объективного сравнения надо внести в наш возраст поправки: ему скинуть, мне добавить. В большинстве греки-мужчины к сорока полностью определяются, как бы врастают в окружающий мир; время и обычай наделяют их фиксированным набором обязанностей, неизменным лицом, походкой, манерой разговора и поведения. Сам я до сих пор ждал, что жизнь меня удивит. Я то уходил, то приходил – он же был здесь,на тротуаре перед дверьми или за своим столом в полутемном вестибюле, что-то записывал, пил кофе.

По-английски он не знал ни слова. Мой греческий был так скуден и ненадежен, что я, будь у меня такая возможность, старался бы избегать встреч с этим человеком. Но нельзя было пройти мимо и не перекинуться с ним фразой-другой. Он мог спросить о Тэпе, сделать замечание о погоде. Понять его, правильно ответить – это было как пробираться сквозь сон. Я украдкой вглядывался в его лицо, стараясь выловить из звукового всплеска членораздельное слово, отыскать какой-нибудь намек на то, о чем идет речь.

Жарко.

Жарко.

Очень жарко.

Если я возвращался из магазина с прозрачной пластиковой сумкой, он выглядывал из своего закутка за столом и называл купленные мной продукты. Иногда я невольно повторял эти слова вслед за ним, а иногда, если сам знал их, даже опережал его. Проходя мимо, я чуть приподнимал сумку, чтобы ему было удобнее смотреть. Хлеб, молоко, картошка, масло. Я не мог вести себя иначе. У него было преимущество передо мной – язык, и чаще всего, встречаясь с ним, я испытывал детский страх и чувство вины.

Кроме ограниченного словарного запаса, у меня были серьезные трудности с произношением. Особенно нелегко давались мне названия мест. Если я появлялся из лифта с саквояжем, Нико обязательно спрашивал, куда я еду. Иногда он сопровождал свой вопрос коротким взмахом кисти. Простая вещь – пункт назначения, но я часто становился в тупик: или забывал греческое слово, или не знал, как правильно его произнести. Я делал ударение не там, где надо, плохо выговаривал звук «х» и «р» после «т». Слово выходило бледным и плоским, как миннесотский город, и я ехал в аэропорт, чувствуя, что опять оказался не на высоте.

Со временем я начал лгать. Я говорил, что направляюсь в место, название которого мог выговорить без труда. Каким это казалось простым, даже изящным решением: позволить названию места определять место. Детская хитрость, конечно. Но так уж он на меня влиял. Однако потом моя ложь стала угнетать меня, вызывать какую-то метафизическую тревогу, не имеющую ничего общего с ребячеством. Я словно грешил против чего-то очень важного. Моя ложь была отнюдь не пустяковой, а очень серьезной. С чем я вздумал шутить: с человеческой верой в именование, с давным-давно сложившейся системой образов в мозгу Нико? Уезжая, я оставлял в лице консьержа гигантское расхождение между названным мною маршрутом и действительными перемещениями, которые совершал во внешнем мире, – четырехтысячемильную выдумку, бессовестный обман. Говори я на английском, а не на греческом, моя ложь была бы меньшим злом. Я чувствовал это, хоть и не знал, почему.

Возможно ли, что реальность накрепко связана с фонетикой, что ее код – звуки, все эти гортанные и зубные? Людные, чадные места, куда мы ездили по делам, редко казались нам такими же чуждыми, как имена, которыми их нарекли. В каком-то смысле отчасти благодаря этим именам мы и отличали их одно от другого, и я должен был уважать эту странную истину. А неловкость, которую я испытывал, когда возвращался и он спрашивал меня, что нового в Англии, Италии или Японии! Возмездие. Я мог накликать на себя авиакатастрофу – или землетрясение на невинный город, чье имя я произнес.

Еще я лгал, когда отправлялся в Турцию. Само название было для меня нетрудным, я выговаривал его лучше многих других, но мне не хотелось сообщать Нико, что я туда еду. Он казался человеком, неравнодушным к политике.

В ту ночь я размышлял об Энн – о городах, в которых она жила, и о соглашениях, которые ей приходилось заключать с мужем и любовниками. Я с сочувствием думал о ее романах, предваряющих разлуку, о которой она всегда знала заранее. Ее появление где-то, так же как и отъезд, зависело от работы мужа. Вечная перемена мест. Ее память была частью сознания многих глухих уголков, тьмы, которая сгущалась в Афинах. Здесь были киприоты, ливанцы, армяне, александрийцы, островные греки, северные греки, старики и старухи – потомки эпических переселенцев, их дети и внуки, греки из Смирны и Константинополя. Их настоящей родиной были просторы Востока, мечта, великая идея. Везде ощущалось давление воспоминаний. Черной памяти о гражданской войне, голодающих детях. Мы видим ее в худых небритых лицах жителей крохотных поселков, разбросанных по горам. Они сидят под почтовым ящиком на стене кафе. В их взгляде – уныние, тревога. Сколько померло у вас в поселке? Сестры, братья. Мимо проходят женщины, ведут осликов, груженных кирпичом. Порой мне казалось, что Афины – отрицание Греции, что ими буквально замощена эта кровавая память и отовсюду глядят лица, проступающие из-под камня. Разрастаясь, город поглотит окружающую его горькую историю, и под конец не останется ничего, кроме серых улиц и шестиэтажных зданий с развевающимся на крышах бельем. Потом я понял, что сам этот город – изобретение пришельцев из глухих мест, людей насильно переселенных, бежавших от войны, резни и друг от друга, голодных, ищущих работу. Они были изгнаны домой, в Афины, которые простерлись к морю и, через холмы пониже, к аттической равнине, словно в поисках направления. Память, претворенная в компас.

5

Люди всегда дарили ей рубашки. Как правило, свои собственные. Она во всем хорошо выглядела; ей шло все. Если рубашка была слишком велика, слишком свободна, контекст расширялся вместе с вещью, и это становилось ключом к соответствию. Рубашка живописно обвисала, под ней вырисовывалась соблазнительная фигурка веселой девчонки-сорванца, утонувшей в одеже с чужого плеча. Она часто наведывалась в полуподвалы на Йонг-стрит, где торговали бесформенными вещами, какие носят на Севере. Это были магазины, в витринах которых висели охотничьи ножи в потертых чехлах и гигантские куртки цвета хаки с отороченными мехом капюшонами; она снимала с вешалки какие-нибудь вельветовые штаны за двенадцать долларов, и они сразу же превращались в любимые и привычные, подчеркивали ее гибкость, усиливая то физическое ощущение ладности, которое исходило от нее, даже когда она просто читала, растянувшись поперек кресла. Уверенные линии ее тела лучше всего сочетались с нестандартной одеждой, с поношенной, севшей, выцветшей. Людям было приятно видеть ее в их повседневных рубахах, старых свитерах. Она не напрашивалась на благодеяния и не вызывала у друзей постоянного сочувствия. Наоборот – им льстило, когда она соглашалась взять у них вещь.

Я стоял на палубе и смотрел. На западе садилось солнце, исчерченное слоистыми облачками. Мы плыли вдоль скалистого берега, потом, переваливаясь под сильными порывами ветра, стали огибать мыс. Поселок танцевал в ярких лучах. Когда мы приближались к нему, ветер на мгновение стих. Все словно замерло, позволяя включиться процессу овеществления. Определились контуры, белые стены сгрудились вокруг колокольни. Все было ясным и четким.

Катер вошел в бухту. Наконец-то убежище. Старики на причале готовились принять швартовы.

Я увидел ее с Тэпом на площади. Она была в джинсах и рубашке навыпуск, легко узнаваемой даже на таком расстоянии. Длинная, прямая, коричневая, на латунных кнопках и с обведенными красным погончиками. Одежда для карабинера. Длинные рукава, прочная ткань. Вечерами уже становилось прохладно.

Я не видел этой рубашки несколько лет, но сразу же вспомнил, кто ей ее подарил.

Она спросила о Каире. Я оставил свою сумку в вестибюле гостиницы. Вверх по мощеным улочкам, среди жасмина и ослиного помета, под пронзительное перекрикивание хозяек. Тэп ушел вперед, зная, что у нее есть для меня новость.

– У нас был неожиданный гость. Фигура из прошлого. Абсолютно из ниоткуда.

– Все гости из прошлого.

– Но не все из них фигуры, – сказала она. – Этот отвечает такому рангу.

Мы поднимались по широким ступеням, делая неестественноогромные шаги. Какие-то девочки запели песенку, начинающуюся со слов «раз-два-три».

– Вольтерра, – сказал я.

Она стрельнула взглядом.

– На тебе его рубашка. Практически демонстрация. И не только это. Как только ты заговорила, я уже понял, что речь пойдет о нем. Ясно было, что рубашка означает больше, чем просто смену сезонов.

– Поразительно. Самое странное, что я совсем не помнила об этой несчастной рубашке. Фрэнк уехал три дня назад. Рубашку я нашла сегодня утром. Совершенно забыла, что она у меня есть.

– Якобы фамильная ценность, насколько я помню. В ту пору он сам не знал, каким хочет казаться окружающим. Юноша, одержимый киноискусством. Зачем его сюда принесло? Не торопись, ненавижу этот подъем.

– Он заглянул проездом. Как же еще? Он всегда едет мимо, заглядывает на минутку. Это его манера.

– Да уж.

– Он был в Турции. Решил заглянуть. Притащил с собой очередную подругу. Она то и дело повторяла: «Больные раком вечно норовят поцеловать меня в губы». Где он только таких берет?

– Жалко. Я бы с ним повидался. Он ехал сюда, я – туда.

– Выходит, ты все знал заранее. Что я о нем заговорю.

– Старое чутье еще работает. Когда я увидел тебя в этой рубашке, сразу подумал о нем. Потом Тэп, этот всезнайка, упилил вперед с видом оскорбленного достоинства. Ты начала что-то говорить, и меня осенило: стало быть, Фрэнк появился на горизонте. Как он проведал, что ты здесь?

– Я ему пару раз писала.

– То есть он знает, что мы разъехались.

– Знает.

– Может, потому и заглянул?

– Кретин.

– Как он вообше-то? До сих пор садится в ресторанах спиной к стене?

Какой-то рыбак чинил сеть, ему помогали маленькие сыновья. Кэтрин остановилась, чтобы обменяться с ним стандартными фразами – простыми ритуальными вопросами о благополучии, на которые так приятно отвечать и получать ответы. Я аккуратно прошел между желтыми веревочными кучами и с трудом догнал Тэпа.

Вольтерра родился в маленьком фабричном городке в Новой Англии: в каждом таком местечке были лавка, торгующая дешевыми товарами, и одно-два общественных здания, постепенно ветшавших. Человек в тяжелых ботинках дергал рычаг сигаретного автомата в вестибюле закусочной. Женщины водили фургончики-универсалы, а то и просто сидели за рулем припаркованных машин, мучительно вспоминая что-то. Это было последнее поколение универсалов. Его отец перебивался случайными заработками, кинотеатр стоял закрытый. Зато там были водопады. Шум падающей воды – северный звук, он навевал мысли о Севере. В нем было что-то чистое.

Его мать страдала легкой душевной болезнью. Фрэнк был младшим из четверых детей. Она родила его в тридцать семь лет и потом словно впала в преждевременную старость. Ей нравилось сидеть в теплом уголке и медленно погружаться в прошлое. Она заслужила, казалось ей, эти путаные воспоминания. Приятная кара – вот так ускользать от жизненной борьбы. Ее пример был поучителен. Пусть дети видят, как Бог управляется с людьми.

Текстильная фабрика из темного кирпича работала кое-как, постоянно балансировала на грани закрытия. Люди носили тяжелую обувь – туристские ботинки, утепленные охотничьи сапоги.

В Нью-Йорке он работал грузчиком в универмаге «Мейси», а по вечерам посещал школу частных детективов. Эта школа, под названием «академия», располагалась на первом этаже гостиницы, заселенной в основном уроженцами Вест-Индии. Он признавал, что пойти туда было глупостью, пустой тратой денег, – но это была его свобода, это был Нью-Йорк. Приезжий мог позволить себе такую роскошь. Спустя два месяца он поступил на факультет кинематографии Нью-Йоркского университета.

Он готовил материал для программ новостей в Провиденсе. Написав ряд неоконченных сценариев, он подался на запад и стал делать производственные фильмы для компаний с названиями вроде «Сигнетика» или «Интерсил». В Калифорнии царила технократическая эйфория. Там было полно визионеров, которые говорили на своем жаргоне и вели галактические войны, сидя за экранами компьютеров в исследовательских центрах. Мы с Кэтрин жили тогда в Пало-Альто, довольные жизнью на периферии, подчищая наждаком свои подержанные стулья. Она работала в Центре обработки информации Стэнфордского университета – помогала студентам и преподавателям использовать компьютеры в их научной и учебной практике. Я, как обычно, выполнял мелкие дешевые заказы, которыми меня снабжали в основном местные электронные фирмы.

Я написал сценарий для фильма, который снимал Вольтерра. Он был скор и изобретателен, так и сыпал идеями насчет того, как надо делать кино, насчет смысла и языка кино. Он проводил с нами много времени. Мы ходили по кинотеатрам и участвовали в антивоенных демонстрациях. Эти вещи были взаимосвязаны. Все было взаимосвязано: молодежь в одежде, скроенной из американского флага, уличные шествия, музыка, марихуана. Когда война пошла на спад, я бросил курить траву.

Он бывал то комически печален, то драматически пылок, изображал нервное истощение, отнюдь не оправданное какими бы то ни было реальными неприятностями, и с видимым удовольствием проклинал наползавший с холмов туман. У него было узкое лицо и диковатый взор подростка, борющегося за выживание. Его стиль, его психологическое интриганство – все проистекало из этого глубинного источника. Потом, когда он располнел и отрастил вторую или третью из своих экспериментальных бородок, мне все еще казалось, что я распознаю в нем ту раннюю опасливость, гибкую логику комбинатора, решимость пойти на все, лишь бы получить перевес.

Он собрал в Сан-Франциско съемочную группу. Они постоянно работали вместе и сделали два документальных фильма. Темой одного из них были антивоенные митинги и столкновения с полицией. В центре второго был любовный роман, внебрачная связь женщины средних лет, хорошо известной в обществе Хиллсборо. Благодаря этому обстоятельству фильм приобрел скандальную славу в тех краях, а благодаря одному сорокаминутному куску, занятому послеполуденным сексом и разговорами, вызвал интерес чуть ли не по всей стране. По юридическим причинам фильм имел ограниченное распространение, а потом был и вовсе снят с проката, но о нем много говорили и писали, и он долгие месяцы не сходил с частных экранов на обоих побережьях. Его продолжительность составляла два часа; любовником героини был Вольтерра.

Фильм. Вот что тогда было главным: снять фильм, смонтировать фильм, показывать и обсуждать его.

Группа развалилась, когда некая корпорация купила права на вторую пленку, сменила имена действующих лиц, сменила название, пригласила звезд и сделала игровую версию, наняв опытного режиссера и четырех сценаристов. Это было одним из тех странных мероприятий, когда люди, точно сговорившись, теряют из виду самое реальность. Но что являлось реальностью в данном случае? Фильм поднимал с десяток вопросов, связанных с этикой, психическим манипулированием, мотивами героини. Документальная версия, пусть краешком, касалась и других вещей – политики, ненависти. Фрэнк стал авторитетом в своем кругу.

Конечно, он и сам порой переключался на игровое кино, надолго выпадая из поля зрения, поскольку считал, что работать надо втайне. Но уже за годы до этого он занял важное место в нашей жизни. Благодаря ему мы задумывались о наших скромных надеждах. Его стремление делать фильмы было таким могучим, что мы не могли не возлагать известных надежд на него самого и беспокоились за его будущее. Мы были неравнодушны к Вольтерре. Нам хотелось защищать его, объяснять его поведение, извинять его промахи, верить в его мечты о бескомпромиссном кино. В его лице мы получили объект для безрассудной приверженности.

Когда мы сказали ему, что Кэтрин беременна, он откликнулся на это достаточно эмоционально, под стать нашему собственному благоговению перед тем, что мы совместно произвели, перед этой плавной округлостью, скрывающей живое, сложное существо. Мы не знали, готовы ли иметь ребенка, пока реакция Фрэнка не показала нам, насколько излишней может выглядеть сама постановка такого вопроса.

Став родителями, мы только укрепились в своей умеренности, в нежелании что-либо менять. Именно Фрэнк породил у нас сомнения в безошибочности нашего выбора, но под конец оправдал его в наших же глазах. Таков гармоничный эффект стимулирующей дружбы.

Его влияние на Кэтрин было очевидно. Мерки, с которыми она обычно подходила к людям, для него не годились. Он смешил ее, воодушевлял. Узкое, нездоровое милое лицо, нечесаные волосы. У него был настоящий талант, он, единственный среди всех, заслуживал особого отношения – почитания и снисходительности. Когда твоим принципам бросают вызов, это стимулирует. Она яснее видела свою жизненную позицию, когда защищала перед собой этого человека, сидящего напротив нее за ресторанным столиком и монотонно, бесстрастно описывающего склонности и пристрастия, интимные повадкиженщины, с которой он недавно провел ночь. Его случай был исключением, достаточно серьезным для того, чтобы подтверждать правило. Его обаяние – обаянием гигантского и невинного эго.

Все это было до фильма о женщине из Хиллсборо. Кэтрин решительно отказалась смотреть его.

Фрэнк имел манеру появляться неожиданно и был труднодосягаем для тех, кто хотел его найти. Жил он, как правило, по чужим квартирам. Окружал свою нору лабиринтами тайных путей. Иногда это слегка охлаждало наши симпатии к нему. Он пропадал надолго. Гуляли слухи, что он за границей, ушел в подполье, снова вернулся на восток. Потом он возникал, сгорбленный, на фоне ночи, крадучись проходил в дом, кивал, тронутый тем, что с виду мы почти вовсе не изменились.

Эпизодическая любовь.

– Мало того, – сказала Кэтрин. – Он говорил с Оуэном.

Звездные россыпи, торжество над временем. Неподалеку человек с фонарем и осликом, нагруженным черными мусорными мешками. Холм темнел как дыра в лучистом средневековом небосклоне, расписанном по-арабски и по-гречески. Мы пили красное вино с Пароса, слишком переполненные ночью и небом, чтобы зажигать свечи.

– Я слушала только урывками. Речь шла в основном о культе. Теперь Оуэн уже не сомневается. Это культ, и никаких вариантов. Все признаки налицо. Не нравятся мне эти разговоры.

– Знаю.

– А он развернул целый диспут. Хлебом не корми, дай порассуждать. Он знает, что я от этого устала, но в данном случае у меня не хватает духу обвинять его в чрезмерном усердии. Фрэнк был просто заворожен. Он без конца теребил Оуэна, расспрашивал. Они проговорили об этом культе часов семь или восемь кряду. Один вечер здесь, другой – в доме археологов.

– Зачем Фрэнк ездил в Турцию? Он снимает фильм?

– Он прячется от фильма. Бросил группу, натуру – в общем, все. Он не сказал мне, где они снимали, но я знаю, что это уже четвертый проект подряд, от которого он сбегает. И второй, дошедший до стадии съемки.

– Где он сейчас?

– Понятия не имею. Уплыл родосским пароходом. Там по дороге еще два или три острова.

– Ты видела его последний фильм?