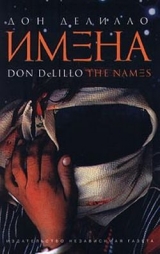

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)

– Нет.

– Хорошо. Мне не хватит времени ее рассказать.

В конце концов он все-таки ее рассказал. Он рассказал все, несколько раз отрываясь от еды, чтобы закурить сигарету, заказать еще вина. Меня забавлял уже сам размах его суждений, чудовищность обвинений. Это было его хобби, он вкладывал в него много труда и, по-моему, был рад случаю продемонстрировать свои познания. Усердие, всеохватность. Он был знаток всего греческого. Мне пришло на ум, что таковы, наверное, все греки – даже те, кто не занимается политикой или войной. Маленькая беззащитная страна, стратегически выгодная. Они ощущали хрупкость своих трудов, шаткость своего положения и учили друг друга ради обретения взаимной уверенности.

– Ваш начальник говорил вам, что сила может быть слепа на оба глаза? Вы нас не видите. Вот последнее унижение. Оккупанты не видят людей, которыми они повелевают.

– Бросьте, Андреас.

– Черт меня побери, здесь ничего не делается без одобрения американцев. И они даже не замечают, что это кого-то раздражает. Не видят, как нам надоела эта ситуация, эта зависимость.

– У вас было пять-шесть спокойных лет. Для греков это уже чересчур много?

– Смотрите, в какую комедию нас втянули. Делать уступки туркам ради сохранения гармонии в НАТО! И все это устраивают американцы. Американцы очень неуклюже действуют в Греции.

– А ваши ошибки? Обо всех ваших ошибках говорится как о стихийных бедствиях. Катастрофа в Малой Азии. Трагические происшествия на Кипре. Так сообщают о землетрясениях или наводнениях. Но все это случилось из-за греков.

– С Кипром – темная история. Я говорю это только потому, что нет документальных свидетельств. Но когда-нибудь об участии Соединенных Штатов станет известно. Не сомневаюсь.

– Что я ем?

– Желудок, его внутреннюю оболочку.

– Интересно.

– Не знаю, что тут такого интересного. Обычный бараний желудок. Как правило, я прихожу сюда один. Для меня в этом есть определенный смысл. Мозги, кишки. Не знаю, понимаете ли вы меня. Вы когда-нибудь видели грека, танцующего в одиночестве? Это личное, сокровенное. Наверное, я немножко сумасшедший. Время от времени мне надо бывает поесть бараньих мозгов.

Хозяин ресторана стоял над нами и тараторил по-гречески, подводя итог. Мы зашли в другое место съесть десерт, потом еще куда-то выпить. В два часа ночи мы бродили по улицам в поисках такси. Андреас перечислял события, приведшие греков к тому или иному несчастью. Когда ему хотелось что-нибудь подчеркнуть, он останавливался и хватал меня за запястье. На одной насквозь продуваемой ветром улице это случилось четыре или пять раз. Слова сыпались из него как продукт необратимого технологического процесса. Мы стояли минуту-другую в темноте, потом снова шли куда-то к бульвару. Его переполняла ночная энергия, от избытка которой страдают все афиняне. Десять шагов – остановка. Ядерные склады, секретные протоколы. Его интерес к политике был формой бодрствования, постоянно действующим стимулом, без которого жизнь утратила бы свою насыщенность.

– Чего вы от меня хотите, Андреас?

– Я хочу, чтобы вы спорили, – ответил он. – Здесь можно ловить такси часами.

С маленького балкончика своей спальни я глядел в комнату на противоположной стороне двора, чуть ниже меня. Солнечный день, ставни открыты: проветривают. Лаконичная обстановка, женская комната, женские туфли на полу. Я был в тени, а та комната – на ярком свету, в абсолютной неподвижности, застывший комплекс предметов и полутонов. Каким загадочным казалось отсутствие хозяйки, полным невыявленных вопросов. Во всей картине было нечто окончательное – глубокий покой, точно вещи специально расположили так ради внешнего наблюдателя. Разве не говорило все это о некоем ожидании? Может быть, скоро войдет женщина? Она войдет, вытирая волосы полотенцем, и сразу внесете собой так много нового, столько эмоционального движения, что мигом и навсегда разобьется невозмутимость этого уголка и можно будет поддаться впечатлению, что знаешь о ней все благодаря одной только этой сцене: поднятые к голове руки, беззаботная поступь, свободный халат. Соблазнительно. Вот чего мне не хватало. Позже, когда освещение изменится, я посмотрю опять.

В вестибюле стоял мой домовладелец Хаджидакис, упитанный человечек, любящий поговорить по-английски. Почти все, что он говорил на этом языке, казалось ему забавным, почти каждая фраза заканчивалась смехом, точно эти чудные звуки, которые он издавал, всякий раз приводили его в веселое замешательство. Мы поздоровались, и он сообщил мне, что по дороге сюда видел поблизости от центра города скопление полицейских, особый отряд для подавления беспорядков. Но ничего экстраординарного не происходило. Они просто стояли там – человек сорок в белых шлемах с забралами, в черной форме, со специальными щитами, пистолетами и дубинками. Рассказывая, Хаджидакис не переставал смеяться. Все отдельные фразы перемежались похохатыванием. Конечно, это было довольно странное сочетание – смех и полиция. Озвученная на английском, эта история приобрела новое, неожиданное измерение, которого она не имела бы в греческом варианте. К тому же его взволновал вид щитов и дубинок.

– Они разбудили во мне чувство, – сказал он, и мы оба рассмеялись.

На другой день я спустился вниз с саквояжем, и стоящий в полумраке консьерж покрутил в воздухе рукой, осведомляясь о моем пункте назначения.

Китай, сказал ему я, Кина, поскольку не знал, как по-гречески будет Кувейт.

В аэропорт я поехал с Чарлзом Мейтлендом: он летел в Бейрут, где появилась вакансия в службе безопасности Британского посольства.

– Я говорил Энн. Они все время меняют названия.

– Какие названия?

– Те, с которыми мы выросли. У каждой страны был свой образ. Взять хотя бы Персию. Мы выросли с этим словом. Какая богатая картина стояла за ним! Безбрежный песчаный ковер, тысяча бирюзовых мечетей. Необъятность, жестокая слава, простирающаяся в прошлое на тысячелетия. Вот что такое имя. Сколько их поменяли – с десяток, если не больше, а теперь и до Родезии добрались. Родезия – это что-то значило. Как там ни судите, хорошо оно или плохо, а название было говорящее. И что нам предлагают вместо него? Я называю это лингвистическим высокомерием, так я ей и сказал. А она обозвала меня шутом. Она-то не помнит тех времен, когда Персия была Персией. Впрочем, она моложе, верно?

Мы миновали Олимпийский стадион.

– Тут что-то есть. ей-Богу. Этакая всеподавляющая надменность. Все переиначить, переименовать. Что нам оставляют? Этнические определения. Комплекты начальных букв. Это работа узколобых бюрократов. Я воспринимаю такие нововведения как личную обиду. Нам отменяют прошлое. Всякий раз, когда из праха возникает очередная народная республика, мне кажется, будто кто-то бесцеремонно влез в мое детство.

– По-вашему, Леопольдвиль лучше, чем Киншаса?

– Нынче мода на слоганы. На захолустные диалекты.

– Зимбабве, – сказал я. – Похоже на товарную марку.

– Вот видите, это она и есть.

– Что?

– Реклама, товарная марка.

Наш водитель плавно затормозил в хвосте длинного ряда такси, растянувшегося по шоссе. Вдоль разделительной полосы шла женщина с ребенком-калекой, просила милостыню. Освещение изменилось. Мы почти доехали до аэропорта, когда Чарлз заговорил снова.

– Я слышал о танце живота.

– Ага.

– Удачный вечерок, да?

– Вы ее знаете?

– Я знаю ее мужа, – сказал он. Когда он посмотрел на меня, его губы были плотно сомкнуты, а подбородок тверд, и я подумал, что вокруг нас с ним сложилась почти симметричная схема дружеских связей и супружеских измен. Мы вошли через стеклянные двери в неумолчный шум терминала.

Два телефонных звонка.

Первый раздался в ночь моего возвращения из Кувейта. Телефон прозвонил дважды, потом смолк. Чуть позже он зазвонил снова. Я все равно не мог уснуть. Было два часа пополуночи, ставни хлопали на ветру.

Голос Энн.

– Вы удивлены, естественно.

– С вами все в порядке?

– Со мной да, но я все откладывала, откладывала.

– Чарлз еще в Бейруте?

– Задерживается. У нас там друзья. Все у него нормально. Это касается не Чарлза, да, в общем-то, и не меня.

На миг мне почудилось, что она хочет прийти. Я уперся взглядом в деревянную столешницу, на которой стоял телефон. В тишине перед ее очередной репликой я постарался как следует сосредоточиться.

– Это насчет того человека, с которым я встречалась. Вот о ком я хотела поговорить.

Я подождал, потом сказал:

– Андреас. Вы его имеете в виду.

Она тоже помолчала.

– Интересно. Значит, вы в курсе. – Пауза. – Да, я хотела поговорить о нем. Я вас разбудила? Как глупо звонить в такой час. Но я уже не могла терпеть. Бессонница замучила. И я решила, что должна вам сказать. Может, все это чистые фантазии, ну а если нет? – Пауза. – Как интересно, что вы в курсе, Джеймс.

Голос был хрипловатый и слабый. Наверное, она сидела под той африканской маской со стаканом в руке.

– Мы говорили о вас, – сказала она. – Он часто спрашивает. Как-то раз спросил, кем вы работаете. А еще про ваших друзей, и что делали раньше – словом, всякие мелочи, более или менее органично вписывающиеся в разговор. Сначала я не обращала внимания. Мало ли о чем болтаешь. Но недавно мне стало казаться, что вы неспроста его интересуете. Что-то появилось в разговорах. Какая-то напряженность. Странная тишина, когда он ждет моих ответов. И смотрит на меня. Я стала замечать, как он смотрит. Он ведь все время настороже, правда?

– Мне нравится Андреас.

– Он продолжает спрашивать о вашей работе. Я сказала ему, что у меня самое туманное представление о том, чем вы заняты. Хорошо, он меняет тему. Но рано или поздно она всплывает снова, причем на сей раз вопрос ставится чуть прямее, даже немного неуклюже. «Почему его главная контора находится в Вашингтоне?» – «Откуда я знаю, Андреас. Спроси у него самого». Он явно считает, что вы заслуживаете внимания.

– А в тот вечер, когда мы вместе ужинали, он принял меня за Дэвида Келлера. Вы тоже были с нами. Помните, как он нас перепутал? Посчитал меня беспринципным банкиром.

– Он упоминает что-то вроде «Северо-Восточной группы».

– Это фирма, для которой я работаю. Часть гигантской корпорации. Полностью подконтрольная компания – так, по-моему, это называется.

– Могу я спросить, Джеймс, чем именно вы занимаетесь? Не ваша компания, а вы. Когда разъезжаете.

– Обычно я составляю отчеты. Изучаю цифры, принимаю решения.

– Звучит довольно неопределенно.

– Чем выше должность, тем неопределеннее обязанности. Людям с четкими задачами надо отправлять кому-то телексы. Для этого я и нужен.

– Он говорит вскользь, как много вы ездите. Говорит, какой крошечный штат у вас в Афинах. Одна только секретарша, правильно? Удивляется, почему ваша главная контора в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке. Он изо всех сил старается завуалировать свой интерес. Этак украдкой наводит разговор на нужную тему. Чем больше я об этом думаю, тем очевиднее все становится. Но я не знала, как вам сказать.

– О чем еще он говорил вскользь?

– О книге по военной стратегии, которую вы написали.

– За другого человека. Я просто упорядочил кое-какие факты. Откуда он, черт возьми, об этом узнал?

– Вот видите.

– Я много чего писал, в самых разных областях.

– Мне кажется, он прочел вашу книгу.

– Тогда он знает больше моего. Я уже ни слова оттуда не помню. Для меня это была голая грамматика да синтаксис. И почему он мне не сказал? Мы с ним встречались неделю назад.

– Что-то появляется в разговоре, когда речь заходит о вас. – Пауза. – Вы слышите ветер?

– Вряд ли он собирает для кого-нибудь информацию. Уж больно по-дилетантски это выглядит. Да и собирать нечего. Что тут собирать?

– Может, я ошибаюсь, – сказала она. – Мы говорили и о других. Иногда довольно подробно. Может, я фантазирую.

– Мне нравится Андреас. Я чувствую в нем масштаб. Силу. Он способен на глубокие переживания, и подозрения его тоже глубоки – а почему бы ему их не иметь, если учесть, как развиваются события, как складывается история? Не понимаю, зачем ему все это. Он служит в мультинациональной компании. У них база то ли в Бремене, то ли в Эссене, где-то в тех краях.

– В Бремене.

– Все это как-то не стыкуется.

– Ну значит, мне померещилось.

– Разве что у него друзья в какой-нибудь из здешних левых газет. Может, он разыгрывает из себя шпиона-любителя. Коммунистические газеты обожают называть имена иностранных корреспондентов, которые, по их мнению, связаны с американской разведкой.

– Это на него не похоже.

– Согласен.

– Что я имею в виду? Что он слишком человечен?

– Да.

– А ведь так оно и есть, знаете. Ваша правда, он способен на глубокие переживания, но они легко переходят в мягкость, в сочувствие. До чего противно думать, что он мог меня использовать.

– Вряд ли, – сказал я. – Если ему нужна была информация, он должен был предвидеть, что рано или поздно я узнаю о его расспросах.

– А может, он рассчитывал на мое молчание.

– Но вы не стали его хранить.

– Ужасно, правда? Он думал, я настолько от него без ума, что не выдам.

– Вряд ли. Наверняка есть объяснение. Он обещал позвонить. Я не буду даже пытаться его найти. Дождусь, пока сам позвонит.

– Он упоминал еще кое о чем в связи с вашей деятельностью.

– С моей деятельностью? А какая у меня деятельность? Я думал, мы как раз его деятельность обсуждаем.

– Чем больше я размышляю, тем больше мне кажется, что все это мои фантазии.

– Он обещал позвонить. Я дам ему шанс объясниться, прежде чем подниму эту тему. Когда вы с ним увидитесь?

– Он сказал, жди звонка. Но не позвонил.

– Значит, еще позвонит. А как там Чарлз? Как насчет той работы в Бейруте?

– Маловероятно, – сказала она.

– А вы хотели вернуться?

– Туда? – Она словно удивилась моему вопросу.

– В таком случае, зачем ему было ехать выяснять насчет этой работы?

– Чтобы пересекать на такси Зеленую линию. Чтобы расплываться в улыбке до ушей, когда израильские реактивные самолеты переходят звуковой барьер. Ему нравится рев, грохот. Чтобы прикидываться невозмутимым, когда за углом начинают строчить пулеметы. Вот зачем он поехал.

В ее усталом голосе появился легкий презрительный напор. Он предвещал начало монолога, внутренней речи, не нуждающейся ни в контексте, ни в слушателе.

– Чтобы тянуть свое пиво и болтать с коллегой, когда за окном поливают минометы, или что там они делают. Абсолютно бесстрастно. По-моему, он живет ради таких минут. Он больше всего упивался ими в Ливане, как демонстрациями – в Панаме, когда мы там жили. Стоило начаться антиамериканской демонстрации самого худшего сорта, как он цеплял себе на лацкан значок с «Юнион Джеком» и пер прямо в толпу. Как же я возненавидела этот значок. Он искренне верил, что с ним его не тронут. А теперь сидит в чьем-нибудь офисе в Бейруте, когда на улицах полно ополченцев. И ни один мускул не дрогнет на его лице. Он зашел поболтать.Какой смысл волноваться, вечно повторяет он мне. Искренне убежденный, что рассуждает здраво. Точно люди волнуются после того как решат, что надо бы поволноваться, примут сознательное решение. На улице швыряют фанаты, стреляют из ракетниц. Какой смысл волноваться? Какой?

Второй звонок раздался за минуту до моего ухода на службу. Звонила Дел Ниринг – с Пелопоннеса, из будки на главной площади Аргоса, где она дожидалась афинского автобуса. Просто хотела сообщить.

Мы сидели в гостиной.

– Чья мебель?

– Арендованная, – сказал я.

– Чем собираешься ужинать?

– Сходим куда-нибудь.

– Когда?

– В полдевятого, в девять.

– Ты живешь как я, – сказала она. – С трудом верится, что через день-другой я буду дома. А мне понравилось ехать на автобусе. Он шел в конкретное место. Я знала, куда.

– Ты похудела.

– Калифорния. Мой организм нуждается в подкреплении. Что это я пью, Джим? Вернее, Джи-им. – Я решил, что это ее версия произношения одноименной арабской буквы. – Славно ли нынче поработал, Джи-им? А мраморный пол у тебя из настоящего мрамора?

На ней были ботинки, джинсы и тонкий свитер с обрезанными рукавами. Ноги она положила на столик. Пила она кумкватное бренди, от которого я старался избавиться много месяцев.

– Где Фрэнк? – спросил я.

– Где Фрэнк. Ладно, раз уж ты кормишь меня ужином и пускаешь переночевать. Ты не против, Джи-им? Я у тебя переночую? В отдельной комнате? Чтобы мне не тащиться в очередную гостиницу?

– Конечно.

– Ну, тогда он все еще там. Прочесывает горы. Андал не появился там, где обещал. Встреча не состоялась, и никаких следов ни его, ни остальных. Первую неделю Фрэнк повторял, что дает ему еще один день. Печальное зрелище. Я честно хотела не уезжать. Старалась как могла. Еще день, потом еще. Он начал обшаривать местность к северу от тех башенок. Высокие равнины, где теряешь из виду море. Там отвратительные дороги или вообще бездорожье. Дубы цвета ржавчины, вдалеке то и дело стреляют из ружей. Я стала ощущать во всем этом что-то совершенно бессмысленное. Но в чем можно убедить Фрэнка, если ему вожжа под хвост попала? Сначала я ездила с ним. Потом торчала в гостинице. Во вторую неделю он уже мало что говорил, я тоже. Он все отыскивал новую грязную дорогу, новый поселок. Расспрашивал людей, размахивал руками, показывал точки на карте. Я чувствовала во всем этом что-то выморочное, внутри этого была какая-то пустота. Я пыталась объяснить, но не знала как, да он меня и не слушал. В конце концов я решила плюнуть. Пусть человек делает что хочет. И я пошла выяснять, как оттуда уехать.

– Интересно, что стряслось с Андалом. Нашли они его или он исчез сам?

– Фашисты-путешественники. Вот они кто.

– Время от времени я думаю о его фильме. Иногда даже вижу все так, как описывал Фрэнк. Впечатляющие виды. Этот ландшафт. Он никогда не найдет их, мы никогда не узнаем, был ли он прав.

– Ты считаешь, их жизнь просится на пленку?

– По-моему, она годится для экрана. Иногда я очень живо представляю себе этот неснятый фильм.

– Фильм. Почему меня тошнит, когда чьи-то фильмы называют «глубоко личными»? «Он снимает глубоко личные фильмы». «Он делает глубоко личные утверждения». «У него глубоко личное видение».

– Я знал, что они не станут встречаться с ним. Разве таких людей может заинтересовать чей-то фильм, чья-то книга?

– Ты был прав. Они остались верны себе.

Я заметил суховатые нотки в ее голосе. И сказал ей, что сам удивляюсь, насколько я был прав. Я был прав с самого начала. Во-первых, разгадал их принцип. Во-вторых, понял, что Андал дезертир. В-третьих, сказал Фрэнку, что сектанты не появятся, и они не появились.

Она посмотрела на меня в полутьме.

– Какой еще принцип? – спросила она.

– То, как они действуют. Их схему. Идею, на которой все стоит. Это связано с алфавитом.

– Но ты не сказал Фрэнку.

– Нет, не сказал.

– Утаил, значит.

– Да.

Мы сидели по-прежнему. Мне нравилось наблюдать, как большая комната погружается в сумерки. Дел ничего не сказала. Я подумал, что она могла замерзнуть с голыми руками – батареи только начали греться. Телефон прозвонил дважды.

– Сам не знаю почему, – сказал я. – Скорее всего, из-за Кэтрин. Из-за того, что между ними было.

– А что между ними было?

– Он наверняка говорил о нас, обо всех троих. Тебе лучше знать.

– И ты столько лет маялся? И даже не намекнул ни ему, ни ей, что ты подозреваешь роман, или какие там у тебя подозрения? Ночь? Свидание?

– Ей я сказал. Она знает.

– Но когда тебе подвернулся шанс отомстить, ты им воспользовался. Ты знал то, чего не знал он, причем важное для него. Ну и как, Джи-им, приятно было сохранить тайну?

– Кстати, это тоже сыграло свою роль. Тайна. Мне было не так просто кому-то ее раскрыть. Я не спешил поделиться ею. Я чувствовал, что мое знание – для немногих. Его надо заслужить. Оно слишком важно, чтобы им разбрасываться. Фрэнк должен был заслужить его. Оуэн Брейдмас тоже ничего ему не сказал. Только намекнул. Хотя с легкостью мог бы все выложить. Но не выложил. Это особенное знание. Когда оно становится твоим, ты волей-неволей бережешь его. Оно превращает тебя в посвященного.

Мы немного посидели молча.

– Хорошо. Такты хочешь, чтобы я сказала тебе, что было между ними, если вообще что-то было?

– Нет, – сказал я.

– Ты считаешь, что лучше маяться дальше.

– Я считаю, что лучше не знать. Только и всего.

После ужина мы вернулись в те же кресла. Я оставил свет в прихожей. Она описала свою квартирку, и как в последние месяцы она казалась чем-то единственно надежным в ее жизни, единственным спокойным прибежищем. Маленькая, скудно обставленная, в мягком полусвете, ждет ее. Женские вещи. Она могла бы быть хозяйкой комнаты на противоположной стороне моего двора, владелицей того безмятежного уголка, за которым я наблюдал с балкона. Возможно, поэтому я пересел на софу, наклонился к Дел и взял ее лицо в свои ладони, заключив в них, как в рамку, ее безупречные черты, широкий рот и чуть раскосые глаза, подстриженные волосы над ушами.

– Я тебе нравлюсь, Джи-им? По-твоему, со мной хорошо провести время. Скажи мне, что ты любишь. Наверно, что-нибудь грязное, непристойное? Чем мы займемся, Джи-им? Скажи мне словечко. Это лучше, чем большие слова. Одних слов я слушаюсь, с другими мне немножко труднее. Очень больших слов трудно слушаться. Но некоторые мальчики любят. Ты должен сказать мне, Джи-им. Чем мы займемся, словами или словечками?

– Я думал, все слова – словечки.

– А ты забавный, Джи-им. В горах мне про это не говорили.

– Он и двух дней не выдержит, – сказал я. – Его поиски, можно считать, закончились.

– Почему так, Джи-им?

– Тебя там больше нет. Ты уехала, и он уедет. Конечно, сначала поворчит, выругается разок-другой-третий. А потом сдастся. Сдастся и признает, что ему нужно иметь тебя рядом. Вот тут-то он сложит вещи и уедет.

– Наверное, я настоящая женщина, если все выйдет по-твоему.

Бесстрастное лицо, ровный тон. Момент был фальшивый. У меня возникло странное чувство. Я понял, что подсел к ней, взял ее за щеки, провел большими пальцами по губам (слушая ее ироническое поддразнивание) не ради самого ощущения и не потому, что хотел от нее чего-то простого, не потому, что хотел обернуть ее хрупкое тело своим. Ее голос продолжал звучать, издеваясь над нами обоими. Я откинулся на спинку софы – ноги на журнальном столике под прямым углом к ее ногам, руки заложены за голову. Она тоже заложила руки за голову.

Я хотел досадить Вольтерре. Секс с его женщиной. Какое первобытное удовлетворение. Ей я этого не сказал. Она бы не удивилась – наверное, пошутила бы, сымитировала чужой голос, как я имитировал голоса, составляя перечень из двадцати семи пороков. Но молчать мне тоже было неприятно. С женщинами меня всегда тянет на откровенность.

Мстительный. Порой даже себе в этом не признаешься. Боишься, не увидит ли кто, как ты каждый день мстишь по мелочам.

Прежде чем мы разошлись по соседним комнатам, она сообщила мне еще одну вещь. Я не поделился с Вольтеррой своим секретом, но и он кое-что от меня скрыл.

– Он не собирался снимать фильм в строгой последовательности, за исключением финала. Финал он хотел спять в самом конце. Он рассказал мне, как думал это сделать. Ему нужен был вертолет. Нужна была жертва и сектанты, изготовившиеся к убийству. Весь сюжет ведет к этому, тайная логика, о которой ты говорил. Старый пастух на месте и убийцы на месте, с острыми камнями в руках. Фрэнк снимает с вертолета как можно ближе, насколько позволяет безопасность. Он хочет, чтобы лопасти винта поднимали ветер. И старика убивают. Они убивают его камнями. Секут его, бьют со всех сторон. Летит пыль, кусты стелются по земле от ветра. В этой сцене нет звука. Он хочет, чтобы ветер присутствовал только как визуальный элемент. Суровый ландшафт. Скучившиеся люди. Буйство ветра, безмолвное трепыхание кустов и карликовых деревьев. Я могу повторить его почти слово в слово. Он хочет неистовства воздушных потоков, колоссального напора, но совершенно беззвучного. И старика убивают. Они остаются верны себе, Джи-им. И все. На этом конец. Он не хочет, чтобы вертолет набирал высоту, давая зрителям понять, что фильм заканчивается. Не хочет, чтобы фигурки терялись из виду на фоне холмов. Слишком сентиментально. Нет, все просто кончается. Последние кадры – снятые сверху, с близкого расстояния люди стоят кружком после убийства, их одежда и волосы развеваются на ветру.

Когда она ушла в спальню, я еще посидел в гостиной. Я думал о Вольтерре в горах, ежащемся в своем кителе цвета хаки, – глубокие карманы набиты картами, тяжелое небо над головой. Сентиментально. Я не поверил ни слову из ее рассказа. Так далеко он не зашел бы. В других отношениях – да, он мог идти до предела, обижать людей, наживать себе врагов, но это парение с камерой, торчащей из раскрытой дверцы, казалось мне неправдоподобным. Воздушный умелец, век, отснятый на пленку. Он не позволил бы им убить человека, не стал бы снимать то, как они это делают. Иногда нам бывает необходимо отстраняться, оценивать степень своей увлеченности. Этому учит сама ситуация. Я верил, что он не забыл бы об этом даже при его одержимости.

Любопытно было, как она заставила меня оправдывать его в своих мыслях (чем занималась и Кэтрин – оправдывала его). Не то чтобы Дел поступила так намеренно. Я не знал, какие у нее были намерения. В ее лжи был автономный заряд, язвительная сила, которую она могла умышленно направить против любого из нас, а то и обоих, ирония со сложной мотивацией. Какой простор открывался здесь для толкований. Мне пришлось бы размышлять долгое время только ради того, чтобы приблизиться к пониманию ее поступка, начать догадываться, какой именно комплекс человеческих переживаний побудил ее выдумать эту историю.

Если бы я поверил в эту историю, я, пожалуй, налил бы себе выпить со смутным чувством удовлетворения.

Проходя мимо спальни для гостей, я. увидел приоткрытую дверь, включенный за ней свет и остановился, чтобы заглянуть внутрь. Босая, в джинсах и безрукавке, она стояла посреди комнаты на коленях. Верхняя часть ее туловища была наклонена вперед до отказа. Ноги были сомкнуты, ягодицы опирались на пятки. Руки она вытянула назад, и они лежали на полу ладонями вверх. Тесный ансамбль плавных линий. Линия головы и тела выше пояса, складываясь, перетекала в линию бедер. Линия спины и плечей оканчивалась кистями. Руки изгибались параллельно ногам ниже колен. Лоб касался пола.

Она провела в такой позе довольно долгое время. Утром она сказала мне, что это упражнение называется «поза ребенка».

Я начал ходить по утрам в лес вместе с Дэвидом. Благодаря дождям высокая трава стала густо-зеленой. Мы бегали вдоль склона холма, по тропинкам на разных уровнях, то появляясь друг у друга в поле зрения, то исчезая. Его яркий костюм мелькал среди прямых сосен.

Миссис Хелен терпеливо слушала, как я пытаюсь спрягать трудные глаголы. Она читала мне лекции о тонкостях произношения и переносе ударений, о правильности употребления той или иной формы в различных ситуациях. Мы сидели за чаем, с тиснеными бумажными салфетками около чашек. Мне казалось, что язык в ее понимании служит большей частью для обмена взаимными любезностями и лишь изредка – для выражения чувств и мыслей. Мы ели английское печенье и беседовали о ее семье. Телекс в противоположном углу выстукивал цифры из Аммана.

Я поймал себя на том, что просматриваю англоязычные газеты в поисках сообщений о насилии, убийствах и самоубийствах. Отправляясь на неделю-другую куда бы то ни было, я поступал подобным же образом, отыскивая в местных газетах ежедневные отчеты о деятельности полиции. Я поймал себя на том, что пытаюсь связать имя жертвы с названием города или улицы, где было совершено преступление. Инициалы жертвы – и первую букву или буквы в названии места. Не знаю, зачем я это делал. Я не искал секту, я даже не выбирал из уголовной хроники только убийства. Меня устраивали любые преступления, любые происшествия, привязывающие жертву к определенному месту, лишь бы совпадали буквы.

Я снова перестал пить, на сей раз в Стамбуле. В Афинах я бегал с Дэвидом каждый день.