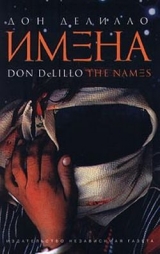

Текст книги "Имена"

Автор книги: Дон Делилло

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)

– Санскрит, пали, тамильский, ория, бенгальский, телугу. Это безумие, Джеймс. Наскальные эдикты на древних языках. Увижу что смогу, пока не кончатся деньги или не начнутся дожди. Когда начинаются дожди?

– На острове вы сказали нам еще кое-что, тоже в один из вечеров. Они на материке. На Пелопоннесе.

– Я только предположил.

– В глубине души вы хотите вовлечь в это и других людей, разве не так? Пускай на бессознательном уровне, но вам не хочется заниматься этим в одиночку. С Кэтрин ничего не вышло – она твердо решила остаться в стороне. В моем случае был лишь формальный интерес, обсуждения ради обсуждений. Но в Вольтерре вы обрели по-настоящему благодарного слушателя, человека, готового сразу включиться в дело. Он ни минуты не колебался, его не оттолкнуло то, что они творят. А если Вольтерра чем-нибудь увлечется, он не знает удержу. Он захотел выяснить больше, он захотел найти их.И вы дали ему направление для поисков. Я не уверен, что это было лучшее или самое естественное из направлений. Подозреваю, что здешнюю группу вы решили придержать для себя. Вы не то чтобы послали Фрэнка по ложному пути. Вы сказали ему правду, но не всю. Навели его на след второй или третьей группы – не знаю уж, сколько их там. А действительно, сколько?

– Скорее всего, три. Не больше четырех.

– Одна в Греции.

– Не обязательно, – сказал он.

– Одна в Иордании. Одна была в Сирии – не знаю, как давно. Возданик говорил о Сирии, говорил об Иордании, еще он упомянул о культовом убийстве на севере Ирана. Но я не понял, о скольких группах идет речь.

– Забудьте про это.

– То же самое я сказал Фрэнку. Забудь про это.

Они заняты мучительным отрицанием. Мы можем увидеть в них людей, старающихся обратить в ритуал отрицание нашей простейшей природы. Есть, справлять нужду, чувствовать, избегать опасностей. Делать все необходимое, удовлетворять наше животное начало, быть плотоядной органикой – сплошь кровь и пищеварительные процессы.

Почему отрицание этих вещей должно привести к убийству?

Мы знаем, что умрем. В каком-то смысле это спасительный для нас дар. Ни одно животное не знает этого, только мы. Отчасти в этом и заключается причина нашей отдельности. Это знание – наша особая печаль, а потому и богатство, которое очищает нас. В рамках такой схемы последнее отрицание нашей низменной реальности состоит в том, чтобы вызвать смерть. Вот она, неприкрытая драма нашей изоляции. Бессмысленная смерть. Смерть, в которой виновата система, бездушный разум.

Так мы рассуждали и спорили – антрополог, рассказчик, свихнувшийся логик. Странно, что нам суждено было свидеться вновь отнюдь не на этой неделе, в Афинах, где наши дома разделяло всего полквартала. Возможно, наша беседа подвела нас ближе к пониманию, к соучастию, чем нам хотелось бы быть.

Под осевшим небом город становится бесхитростным и рельефным. Никакой летней дымки, обманчивых расстояний и перспектив. Косые тени, высвеченные поверхности, сероватые пятна арок и сохнущего белья. Оно развевается на крышах и балконах. На фоне напористого неба, под глухой рокот далекого грома над морем это белье, полощущееся на ветру, представляет собой символическое и трогательное зрелище. Вечно постирушки, вечно одинокая старуха в черном, которая жмется в уголке лифта, согбенное существо в хроническом трауре. Она диссонирует с самодовольным обликом современного здания, с его интеркомом и коврами в холле, с его мраморной отделкой.

Иными ночами ветер не утихает ни на секунду, начинаясь с чистого пронзительного свиста, который ширится и вырастает в бесшабашный и устрашающий вой, – ветер сотрясает ставни, сдувает вещи с балконов, заставляет человека замирать в ожидании: кажется, вот-вот грянет в полную силу. В квартире распахиваются дверцы стенных шкафов и, скрипя, затворяются снова. Наступает очередной день с его уличным гамом.

Единственное облако, низкое и змеистое, липнет к длинному хребту Гиметта. Эта гора словно аккумулирует погоду, сообщает ей структуру, нечто в нефизическое: вы видите, так сказать, угрозу погоды или внутренний свет вещей. Солнце и луна встают за горой, и в последние минуты дня ее гребень порой окрашивается чудесными меркнущими отблесками – фиолетовыми, розовыми с подпалиной. Сейчас там облако – плотное, белое, с четкими контурами, закрывшее радар, который смотрит на восток.

Девушки носят пальто с крепкими застежками вместо пуговиц. Сильные ливни вызывают наводнение, тонут люди. Наблюдается особый тип старика – в черном берете, руки заложены за спину при ходьбе.

Меня зашел навестить Чарлз Мейтленд. Произвел ряд шумовых эффектов, освобождаясь от прорезиненного плаща, затем направился к креслу и сел.

– Время для моей полуночной чашечки какао.

Было семь часов, и он хотел пива.

– Где ваши ковры? – спросил он.

– У меня их нет.

– Ковры есть у всех. У каждого из нас. Это принято, Джеймс, – покупать ковры.

– Я не увлекаюсь коврами. Не сдвинулся на них, как сказали бы Бордены.

– Я был у них вчера. Видел прибавление коллекции – туркменские и белуджские, только что с таможни. Весьма недурные.

– Для меня это пустой звук.

– Места, где их ткут, становятся недоступными. По сути, целые страны. Уже почти поздно обращаться к истокам. Во многих случаях невозможно. Похоже, они связаны друг с другом – выделка ковров и политическая нестабильность.

Мы поразмыслили над этим.

– А также комендантский час и беременные женщины, – сказал я.

– Да, – медленно произнес он, глядя на меня. – А также клейкие десерты и очереди за бензином.

– Пластиковые сандалии и публичные обезглавливания.

– Благочестивая тревога за будущее кочевников-бедуинов. Она с чем связана?

Подавшись вперед, он перелистывал страницы журнала на низком столике у кресла. Стук дождя по перилам террасы.

– Кто это, как по-вашему? – спросил я. – Тот грек? Элиадес?

Он внимательно посмотрел на меня.

– Я только предполагаю, – объяснил я. – Просто заметил кое-что тогда вечером, в ресторане.

– Ничего вы не заметили. Она никогда этого не допустит. Что бы она ни делала, я вам гарантирую: никто ничего не заметит.

– Я знаю, что мне не следовало бы поднимать эту тему. Я не имею права. Но это витает в воздухе. Даже ваш сын делает намеки. Я не хочу, чтобы мы говорили загадками и избегали смотреть друг другу в глаза.

– Какой грек? – спросил он.

– Элиадес. В тот вечер, когда Дэвид с Линдзи совершили свой знаменитый заплыв. Помните: эффектная внешность, черная борода?

– С кем он приходил?

– С немцем. Там был немец. Явился на встречу с кем-то, кто так и не пришел. Знакомый Дэвида. Холодильные установки.

– Ничего вы не видели. В жизни не поверю, что она это допустила бы.

– Я не видел. Я слышал. Она сказала ему что-то по-гречески.

Я ждал, что он ответит мне, как это глупо – делать такой вывод из подобной мелочи. Я и чувствовал себя глупым, говоря об этом. Но тембр ее голоса, прозвучавшая в нем нотка искренности, доверия, сразу обособившая их от всей остальной компании, то, как он соскользнул почти на шепот, – все это породило впечатление, которого я не мог забыть.

Чарлз не сказал мне, что я глуп. Он молча сидел, листая страницы и, наверное, сосредоточившись мыслями на том вечере, пытаясь вспомнить. Столько было дружеских ужинов и эпизодических знакомых, столько имен и акцентов! Я видел, как он пытается сконструировать летний вечер вокруг единственного образа Линдзи на пляже, смеющейся, едва различимой в сумерках. Он не мог ни к чему его привязать. Еще одна печальная брешь в сердцевине вещей.

– В Порт-Харкорте я совсем съехал с катушек. Она меня тогда бросила, знаете.

– Знаю.

– Причем на стороне никого не было. Она просто ушла.

– Ей было одиноко. Чего вы хотите?

– Тот грек, – он произнес это как случайное имя, некстати пришедшее на ум. – Не в Тунисе ли я с ним познакомился? А после мы съехались в аэропорту, вместе летели в Афины. Я пригласил его домой выпить. Мы все сидели там и болтали. Приятная картинка, да? С тех пор я не встречался с ним до того самого вечера, о котором вы напомнили.

Мы вместе сходили в кино, поужинали в кафе, видели человека такой толщины, что он вынужден был идти вниз по лестнице боком. Ночью ветер не давал мне уснуть часов до двух или трех – ровный гул, шелест в стенах.

Когда я вошел в вестибюль на следующее утро, Нико сидел за столом дежурного с обычной чашкой кофе и газетой. Его маленькая дочка забралась к нему на колени, и он то и дело подвигал ее, чтобы не мешала читать.

Холодно.

Холодно, подтвердил я.

Дождь.

Мелкий дождь.

Дожидаясь, пока спустится лифт, я немного пообщался с девочкой. Сказал ей, что у нее два ботинка. Раз, два. Сказал, что глаза у нее карие, волосы русые. Она шмякнула о блюдце пустую чашку из-под кофе. Вышла жена консьержа, обширная женщина в шлепанцах.

Холодно.

Холодно.

Очень холодно.

Позже позвонил мой отец.

– Который у вас час? – спросил он.

Мы поговорили о времени, о погоде. Он получил письмо от Тэпа и открытку от Кэтрин. Сбоку на открытке была напечатана следующая фраза: Эту открытку сделали, не погубив ни одного дерева.В словах отца звучало раздражение. Кэтрин в своем репертуаре, сказал он. Большая часть его раздражения объяснялась телевизором. Все это насилие, преступления, политическая трусость, уловки правительства, все эти урегулирования ситуации, это официальное малодушие. Телевидение язвило ему душу, он словно сворачивался в тугой комок, превращался в эмбрион чистой ярости. Шестичасовые новости, семичасовые, одиннадцатичасовые. Он сидел и впитывал их, согнувшись над своим пудингом из тапиоки. Телевизор был автоматом по производству ярости, действующим на него постоянно, – он задавал ему рамки и направление, в каком-то смысле возвышал его, наполняя вселенским гневом, общемировой досадой и злобой.

– Есть к вам такие рейсы, чтоб не ждать на пересадках? гаркнул он мне. – А как там с козьим сыром, Мерф спрашивает. На случай, если мы вдруг выберемся, хотя я очень сомневаюсь.

Когда на Гиметт ложатся фиолетовые отблески, когда небо вдруг наполняется птицами, высокими качающимися спиралями, меня иногда тянет отвернуться. Эти птичьи колонны смыкаются и расходятся, сверкают, парят, меняют цвет с белого на темный, вращаются и мерцают – серебристые шлейфы, которыми играет ветер. Из-за облачных куч льются широкие лучи. Гора тлеет, точно уголь. Как город умудряется жить своей жизнью, автобусы – по-прежнему неторопливо ползти сквозь сумерки, когда в атмосфере собираются такие силы, законы природы демонстрируют свою грандиозную мощь, птицы рисуют таинственные знаки, отмечая завершение зимнего дня? (Кэтрин сказала бы. как называются эти птицы.) Иногда мне чудится, что я один вижу все это. А иногда я тоже возвращаюсь к своим занятиям, к журналу или англо-греческому словарю. Я ухожу с террасы в дом и сажусь спиной к задвижной двери.

Ты не позволяешь себе спокойно наслаждаться окружающим.

Белорукий постовой жестикулирует в темноте, сортируя скопище теней. Я слышу ритмичный вой кареты «скорой помощи», застрявшей в пробке. Как трудно настроиться на лирический лад, изобретенный нами ради того, чтобы сопровождать наши города на их печальном пути к уготованному судьбой концу. Эволюция видения. Способность, позволяющую нам чувствовать былую красоту таких мест, нелегко пустить в ход в Афинах, где почти все выглядит новым, где упадок наступает иначе, где деградация буквально совпадает с процессом застраивания и перестраивания. Что происходит, если городу не дают угасать потихоньку, мало-помалу обнажать свою истинную суть, превращаясь в руины, в вековые отложения кирпича и железа? Если он аккумулирует лишь напряжение и паралич поверхностнонового? Паралич. Вот чего город учит нас бояться.

«Скорая помощь» застряла плотно, стоит, завывая в ночи. В киосках зажегся свет.

8

Мы стояли на обочине дороги и мочились по ветру. Из леса показался охотник в камуфляжной куртке, окликнул нас, приветствуя. Со дна пересохшего ручья поднимался пар.

– Куда мы теперь?

– Перевалим через хребет, пообедаем, а потом дальше на юг.

– Хорошо, – сказал он.

– Тебе нравится такой план?

– Главное – ехать. Чтобы в машине. Я люблю ездить.

На здешних горах лежала печать времени – геологического времени. Округлые, бесцветные, лысые. То ли зародыши, обещающие скорое развитие, то ли полузасохшие мумии. В них сквозила неприкрытость голого факта. Но что они являли собой? Мне потребовалось время, чтобы понять, в каком именно аспекте эти светлые горбы выглядели столь необычными и самодовлеющими, почему они вызывали во мне мысленную работу, заставляя то и дело отводить от них взгляд, упираться взглядом в руль, посматривать на дорогу. Это были горы как семантические рудименты, простейшие определения самих себя.

– Может, дальше будет теплее.

– Дальше – это где?

– В самом низу, – ответил я. – Где кончается Европа.

– А я не мерзну.

Тэп не делился со мной никакими впечатлениями о пейзаже. Его явно привлекали здешние виды, порой он с головой уходил в созерцание, но помалкивал – просто смотрел в окно, топал по холмам. Вскоре и я стал вести себя так же: говорил о чем угодно, кроме того, что нас окружало. Мы копили в себе эти картины – низкие небеса и туманы, гребни холмов с протянувшимися по ним на целые мили старыми стенами, развалины укреплений, дышащие особой задумчивой скорбью Пелопоннеса. Она ощущается здесь почти во всем – память о войне, тяжесть и смерть. Франкские замки, турецкие крепости, разрушенные средневековые городки, ворота и каменные цистерны, массивные известняковые стены, глубокие могилы, пустые церкви с блеклым Вседержителем, парящим под куполом, с этим искривленным неевклидовым Господом, и жертвенные лампады внизу, ореховый престол, иконы в боковых нефах, византийская кровь и позолота. Мы только и знали, что ехали да карабкались по склонам. Три дня стояла хмурая и зябкая погода. Мы взбирались по каменистым тропам, проложенным козами и ослами, по лестницам, заключенным в туннели, по спиральным колеям в городки на холмах, поднимались на готические башни, на широкие плато к руинам микенских дворцов.

– Когда я плаваю, пап.

– Ну.

– И опускаю голову под воду.

– Ну.

– Почему вода не заливается мне в уши и в нос и не заполняет все тело, пока я не пойду на дно и меня не расплющит давлением?

Юг. Поля и сады. Голые тополя вдалеке, причесанное шелковое мерцание. Тут была неплохая дорога. Раньше попадались и вовсе без покрытия, и полусмытые со склонов гор, и заваленные камнями, и упирающиеся в кучу гравия, в машины, серые от грязи.

– Это все, – сказал он. – Вопрос задан. Я кончил.

Теперь впереди, высоко над нами, маячит расплющенная полоса, широкий снежный гребень Тайгета. Этот хребет тянется вниз через весь Мани – средний полуостров на юге Пелопоннеса, средний отросток, о котором говорил Оуэн, сплошь горы и дикое побережье.

За полдня мы видели полдюжины машин и столько же людей с собаками и ружьями. Один человек ехал верхом, за ним шла женщина, держась за лошадиный хвост.

Городки были маленькие, с пустынными улицами и площадями. Оливковые рощи под порывами ветра била паническая дрожь, кроны деревьев подергивались серебром. Мы проезжали мимо каменистых полян, отвесных скал, групп валунов, похожих на китовые семейства, косогоров с оградами из булыжника.

Начался ливень, и мы переждали его на площади безлюдного поселка. Старая церковь, колодец, шелковица с обрезанными ветвями. Дождь падал сплошной колеблющейся завесой, хлестал по капоту и крыше. Было Рождество.

Облако с горы катилось в направлении поселка, затем смешалось с более теплым воздухом и исчезло. Надвинулось новое, точно оползень или лавина призрачного снега, и в свою очередь растаяло над поселком.

Для нас с Тэпом, настроенных на волну молчаливого внимания к окружающему и ведущих разговоры только о постороннем, экскурсия по Мани стало чем-то вроде ритуала чистого наблюдения. Это казалось мне вполне уместным. Если Афины – город, где беседа нужна людям как воздух, если почти вся Греция такова, то Мани представляет собой аргумент в пользу тишины, учит воспринимать уныние, в котором брезжит нечто человеческое. Тэп пристально глядел сквозь ветровое стекло, и я чувствовал его необычную сосредоточенность. Мы увидим все, что там есть, увидим обязательно, даже сквозь пелену дождя, повисшую в ущелье, сквозь синеватый туман, громоздящийся на побережье.

Мы добрались до городка побольше других, стоящего на пересечении дорог, с наглухо заколоченной двухэтажной гостиницей на окраине. Я медленно покатил по узкой улице и выехал на пятачок, который считался, наверное, центральной площадью, – робкий, странной формы оазис, позабытый историей. Вокруг него столпились каменные дома. Мы вышли под моросящим дождем, размяли ноги и побрели по мостовой, ведущей вниз – может быть, к воде. Ветер хлопал дверьми брошенных домов. Мы услышали звон козьих колокольчиков и, миновав церковь, увидели, как три козы перелезли через остатки ограды. Снова дома с хлопающими дверьми, мясной магазинчик с пустой витриной, неподвижная фигура в темноте у прилавка.

Когда мы стали спускаться по каменистой тропе, нам в грудь ударил тугой ветер; мы переглянулись и повернули обратно. В конце улицы, вздымаясь над дорогой, по которой мы только что шли, торчала массивная плоская скала футов в пятьсот высотой – могучая тень, грозная, как небесный глас. Я заметил кафе – большие окна, за которыми кто-то двигался. Велев Тэпу подождать в машине, я пошел туда.

Два столика в убогом помещении были заняты. На пороге задней двери стоял мужчина. Непонятно было, кто он – владелец кафе или просто местный житель, забредший сюда от скуки. Заведение явно принадлежало к числу тех, чьи хозяева приходят на работу, когда им вздумается. Я спросил мужчину по-гречески, есть ли рядом гостиница. Он сделал еле заметный знак – чуть качнул головой, едва шевельнул губами и веками. Полное презрение. Прямое, решительное и бесповоротное отвержение всего, что может быть связано с этим вопросом, отныне и навеки. Лень даже пожать плечами. Его жест исключал мой вопрос из круга достойных человека проблем, вещей, ради обсуждения которых мужчина может взять на себя труд очнуться.

Это был мрачный абориген с вьющимися черными волосами и густыми усами. Я подошел к нему почти вплотную – говоря по-гречески, я обычно стараюсь, чтобы меня слышало как можно меньше народу, – и неловко, с запинками объяснил, что у меня есть три карты местности к югу отсюда, района, где главная дорога спускается до предела, а затем поворачивает вверх по другому побережью. И все три – разные. И я хотел бы, чтобы он взглянул на них и сказал, какая из этих карт правильная, если таковая вообще имеется. Люди за ближним столиком, не греки, замолчали, когда я достиг середины своего монолога. Естественно, их молчание действовало мне на нервы. Черноволосый же остался совершенно невозмутим. Он произнес три-четыре слова, которых я не понял, глядя мимо меня на переднее окно.

Беседа за столиком возобновилась. Я купил несколько шоколадок для Тэпа. Потом спросил, есть ли здесь туалет. Грек посмотрел налево, я спросил, значит ли это, что он снаружи, он посмотрел снова, и я понял, что да.

Я прошел по дорожке, через грязный двор к туалету. Такой клоаки я еще не видел даже на Пелопоннесе. Стены были заляпаны дерьмом, унитаз засорен, дерьмо было на полу, на сиденье, на трубах и арматуре. У подножия унитаза желтела лужица стоялой мочи в дюйм глубиной – маленькое болото среди общего зловонного хаоса. Под холодным ветром, под мелким освежающим дождем этот скорбный приют представлял собой другой срез существования. У него была своя история – армии оправлявшихся на корточках бойцов, столетия войн, грабежей, осад, кровавых распрей. Я помочился, стоя на цыпочках в пяти футах от унитаза. Как странно, что люди все еще продолжают пользоваться этим отхожим местом. Это было как жертвоприношение Смерти – стоять здесь, направляя свою струю в загаженную фаянсовую дыру.

Медленно выезжая из городка, я миновал кафе с чувством, что за нами наблюдают, хотя и не понимал, кто. Разломив шоколадку, мы снова направились на юг сквозь легкую дождевую взвесь. Скоро впереди показались каменные башенки – высокие и узкие, с плоскими крышами, если не считать тех, у которых обвалились верхушки. Они стояли на фоне пустынного ландшафта, в мертвой послеполуденной тишине, одинокие, как шахматные фигуры с прямыми лаконичными силуэтами. С трудом верилось, что это бывшие человеческие жилища, – они больше походили на какие-то загадочные ритуальные сооружения.

– Я родился во время войны с Вьетнамом?

– Почему так мрачно? Не думаю, чтобы это травмировало тебя на всю жизнь.

– Но все-таки?

– Да. Это была наша любимая война – моя и твоей матери. Мы оба были против нее, но она настаивала, что она больше против, чем я. В результате возникло соревнование, нескончаемая битва. Страшно вспомнить, какие у нас были баталии.

– Неумно.

Вот что он говорил в тех случаях, когда другой мальчишка сказал бы «глупо» или «чушь». Неумно. В этом определении таился целый мир.

Он сидел, пристегнутый ремнем к креслу, в синей матросской шапочке, сосредоточившись на чем-то своем. В такие моменты его спокойствие выглядело немного жутковатым и он был способен на самые шокирующие вопросы о себе, состоянии своего душевного здоровья, своих шансах перешагнуть двадцатилетний возраст с учетом нынешних мировых конфликтов и новых болезней. Он задавал вопросы тихим, упорным голосом. У него была эта особенность, можно сказать, дар – тщательно взвешивать все за и против, обитать в своем собственном сознании как расчетливый статистик, нейтральный наблюдатель судеб.

– Что делают шерпы? – спросил я.

– Лазят по горам.

– Что находится в Аресибо?

– Радиотелескоп. Большая тарелка.

– Погоди, придумаю что-нибудь еще.

– Давай.

– Погоди, – сказал я.

На плато впереди нас, разделенные прогалиной чистого неба, стояли две группы башенок – длинные серые карандаши, поднимающиеся из утесов и кустарника. Они были разной высоты и в комплексе напоминали размытые дымкой и моросью очертания далекого современного города, выросшего из руин. Мы словно приближались к заповедному уголку, куда тысячу лет не ступала человеческая нога. Затерянная история. Пара сказочных городков на краю континента.

Конечно, это были всего только поселки, и не такие уж затерянные. Просто так они выглядели здесь, на Мани, среди скал. Мы нашли поворот и въехали в первый из городков. Дорога везде была немощеная – местами сплошная грязь, местами глубокие лужи. В некоторых домах явно жили, хотя мы никого не видели. Среди полуразвалившихся башенок попадались сравнительно недавние постройки из того же камня. Огороженные кактусовые садики. Номера домов, выведенные зеленой краской. Линия электропередач.

– В честь кого меня назвали?

– Ты знаешь.

– Но он умер.

– Это тут ни при чем. Когда приедешь в Лондон, попроси свою мать и тетку рассказать тебе о его причудах. Он был большой оригинал. Там это не редкость. А когда вернешься в Викторию, не забывай пописывать мне время от времени.

– Но почему меня назвали в его честь?

– Мы с твоей матерью оба любили его. Он был хороший человек, твой дед. Даже в семье мы зовем тебя так, как звали его некоторые деловые партнеры. Тэп – Томас Эдвард Паттисон, понял? Но его родственники это имя почти не употребляли. Мы звали его Томми. Он был Томми, ты – Тэп. Два славных чудака. Даже хотя ты Томас Эдвард Акстон, а вовсе не Паттисон, мы стали называть тебя Тэпом в его честь.

– А как он умер?

– Ты хочешь знать, как он умер, чтобы поразмыслить, так ли ты умрешь или по-другому. Но связи тут нет, поэтому брось выпытывать.

Мы проехали мимо собаки, спящей на куче оливкового жома. Еще через минуту снова выбрались на основную дорогу, затем свернули с нее во второй раз и покатили наверх, в следующий поселок с башенками. Какая-то женщина и ребенок отступили с порога вглубь дома, с холмов донеслись два негромких выстрела из дробовика – опять охотники. Кое-где попадались круглые каменные площадки для молотьбы. На шиферных крышах некоторых домов лежали камни. Другие камни были втиснуты в оконные проемы.

– Вот тебе еще. Что происходит на Бонневильских соляных равнинах?

– Реактивные автомобили. Испытания на скорость.

– Что тебе вспоминается при слове «Кимберли»?

– Подожди, дай подумать.

Кто они, те люди в кафе? Неужели из секты? За одним столиком – старик, перед ним белая чашка с отколотым краем. За другим целая группа, трое или четверо, определенно не греки. Они слушали, когда я спрашивал насчет карт. Откуда я знаю, что они не греки? Кто они, что они делают здесь, в этом унылом месте, зимой? А что здесь делаю я, и вправду ли я наткнулся на них, и хочу ли вернуться, взглянуть еще раз, убедиться так или иначе, когда со мной сын?

– Южная Африка.

– Теперь, если я догадаюсь, получится, что только из-за подсказки.

– Там кое-что добывают.

– Спасибо, что практически ответил за меня.

– Ну и что же это?

Мрачно сгорбился на сиденье.

– Алмазы.

Вскоре мы опять выехали на побережье. Последний отрог Тайгета уходил в море – ровная линия в угасающем свете дня. Я остановил машину, чтобы свериться с картами. Тэп показал на север: он заметил что-то через лобовое стекло с моей стороны. Спустя несколько секунд я тоже разглядел на фоне спускающегося террасами холма темную кучку башенок.

– По-моему, пора найти где-нибудь гостиницу или комнату. Хотя бы выяснить, где мы.

– Только туда и обратно, – попросил он.

– Ты любишь деревни с башенками.

Он не отрываясь смотрел на поселок.

– Или просто кататься?

– Туда и обратно, – повторил он. – А потом будем искать ночлег, обещаю.

Наверх вела плохая дорога, сплошь камни и грязь. Я услышал плеск – навстречу нам сбежали, перекрещиваясь, три-четыре ручейка, – и в голову мне полезли мысли об острых скалах, глубокой грязи, силе водных потоков, сгущающихся сумерках. Тэп отломил кусок шоколадки, потом разделил его на два – себе и мне. Дождь опять превратился в ливень.

– Указателей нет. Если бы знать, как называется это место, можно было бы отыскать его на карте. Тогда мы для разнообразия знали бы, где находимся.

– Может, спросим кого-нибудь там, наверху.

– Хотя его все равно, наверное, нет на карте.

– Давай у кого-нибудь спросим, – сказал он.

Грязные ручьи бурлили на корнях и каменистых порожках. Я заметил над нами засохшие кипарисы. Дорога петляла, низкорослые кактусы щеткой свисали со скал на обочинах.

– Сначала видишь что-нибудь впереди машины, а потом это проносится мимо таким, какое оно на самом деле.

– Как дерево, – сказал я.

– Потом смотришь в зеркальце и видишь тот же предмет, только он выглядит по-другому и движется быстрее, гораздо быстрее. Побочему тобак.

– Жалко, что твоей матери нет. Вы могли бы как следует поговорить на вашем родном языке. Ей уже выделили канаву?

– У нее кабинет.

– Ладно, это вопрос времени. Где-нибудь в Британской Колумбии есть канава, в которой она рано или поздно очутится. Ты, кажется, задал вопрос?

– На обском не бывает вопросов. Ты можешь спросить, но ты не произносишь это как вопрос по-английски. Говоришь, как обычное предложение.

Последний виток дороги на минуту увел нас от нужного направления, и открылся вид на другую деревню с башенками, темнеющую на далекой гряде, и еще одну, поменьше, маленький силуэт на равнине под нами. Потом мы свернули на длинную прямую перед въездом в поселок, и тут я увидел нечто такое, от чего по спине у меня поползли мурашки (не сразу – я должен был вдуматься, перевести). Я остановил машину и замер, упершись взглядом в холмистые поля.

Это был кусок скалы, десятифутовый валун, лежащий у кромки дороги слева от нас, красноватый камень с ровной поверхностью, на которой во всю ширину были написаны два слова – кое-где белая краска стекла вниз, образовав потеки, над одной буквой стояло четкое ударение.

Та Onómata.

– Почему мы остановились?

– Зря нас понесло на этот холм. Я виноват. Надо было искать, где переночевать, где поесть.

– Ты хочешь сказать, что мы повернем назад, когда уже почти доехали?

– Ты же прокатился вверх. Теперь прокатишься вниз.

– Что написано на той скале? Думаешь, это у них вместо дорожного указателя?

– Нет. Это не указатель.

– А что?

– Просто кто-то написал. Везде, где мы были, нам попадались надписи на стенах и зданиях. Политика. Мы даже видели короны – да здравствует король. Наверное, если поблизости нет стены, они рисуют на всем, что подвернется под руку. В данном случае, на скале.

– Это политика?

– Нет. Это не политика.

– Так что же?

– Я не знаю, Тэп.

– А что это означает, ты знаешь?

– Имена, – ответил я.

Мы сняли комнату над бакалейной лавочкой в обшарпанном приморском поселке с галечным пляжем и отвесными утесами у воды. Я был рад оказаться здесь. Мы сели каждый на свою кровать в полумраке, стараясь создать мысленную дистанцию между собой и автомобильной тряской, ухабами и поворотами этого дня. Нам не сразу удалось поверить, что мы наконец выбрались с последней полузатопленной дороги.

Старик-хозяин и его жена пригласили нас на ужин. В простой комнате за торговым помещением был брусчатый потолок, масляная лампа и резной сундук для белья, и благодаря этому возникало впечатление порядка и уюта – душа отдыхала после бесконечных камней снаружи. Старик немного знал немецкий и переходил на него, когда замечал, что я перестаю его понимать. Время от времени я переводил его слова Тэпу, придумывая на ходу большую их часть. Кажется, это устраивало и того и другого.

У женщины были седые волосы и ясные синие глаза. Зеркало окружали фотографии детей и внуков. Почти все они жили в Афинах или Патрах, кроме одного сына, похороненного неподалеку.

После ужина мы с полчаса посмотрели телевизор. Человек с указкой стоял перед картой, объясняя погоду. Тэп вдруг очень развеселился. Конечно, эта картина была ему знакома: карта, условные знаки на ней, человек, который говорит и показывает. Но этот человек говорил не по-английски. Вот что было смешно – эти странные слова в знакомой обстановке противоречили его ожиданиям, точно сама погода сошла с ума. Бакалейщик с женой присоединились к нему. Я тоже. Возможно, из-за необычного звучания чужого языка Тэпу вдруг показалась глупой сама эта идея – давать прогноз, говорить перед камерой о погоде. Она была глупой и в английском варианте. Но раньше он этого не осознавал.

Мы сидели в голубом свете экрана и смеялись.

Что ты знаешь о них?

Они не греки.

Откуда ты это знаешь?

Это видно сразу. По лицам, одежде, повадкам. Бросается в глаза. По всему. У иностранцев свое прошлое. Они прямо-таки светятся на фоне некоторых здешних мест. Их узнаешь мгновенно.