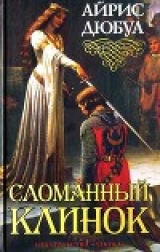

Текст книги "Сломанный клинок"

Автор книги: Айрис Дюбуа

Жанр:

Исторические приключения

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)

Белоснежного иноходца по имени Клержуа, на котором ездила Аэлис, Робер заседлал, как всегда, своими руками, проверив каждую пряжку и с особым тщанием затянув подпругу; Клержуа был лукавцем и имел дурное обыкновение надувать брюхо, когда его седлали.

Наконец со сборами было покончено. Передав конюху повод своего вороного, Робер подвел иноходца к парадному крыльцу, на которое уже вышли господа. Аэлис сбежала первой, Робер с учтивостью знающего свое дело стремянного преклонил левое колено и выставил правое; Аэлис поднялась на него, как на приступку, и, поставив в стремя другую ногу, вдруг пошатнулась, словно потеряв равновесие, – это была игра, уже привычная для обоих. Робер подхватил девушку и легко вскинул в седло, на миг благодарно коснувшись щекой ее колена.

– Вы очень любезны, благодарю, – обронила она высокомерно, расправляя юбку.

Робер молча поклонился, отошел и сел на своего Глориана. Протяжно запели на петлях открываемые створки ворот, и первые всадники скрылись в темном проеме воротной арки, сразу наполнившейся звонким грохочущим перестуком копыт по каменным плитам. Здесь еще таился ночной мрак, от стен тянуло сыростью. Робер, ехавший следом за Аэлис, увидел, как она поежилась от озноба. «Надо ей было одеться потеплее, – подумал он, – впрочем, день будет жарким, ни к чему…» Стало светло, копыта передовых лошадей уже глухо затопотали по деревянному настилу моста, и кавалькада выехала в теплое сияние летнего утра.

Клержуа легко нес всадницу, Аэлис покачивалась в седле, держась очень прямо и чуть склонив голову, – то ли дремала, еще не совсем освободившись от крепкого предрассветного сна, то ли о чем-то задумалась.

Робер смотрел на нее с восхищением и нежностью, и сердце его было переполнено благодарностью за это чудесное утро: что нет рядом проклятых чужаков, что ему удалось сегодня подать ей стремя, что можно сейчас ехать вот так, рядом, не сводя с нее взгляда… О чем она думает?

Он тронул шпорами коня, посылая его вперед. Они поравнялись, Аэлис рассеянно улыбнулась Роберу, повернув к нему лицо, невыразимо прекрасное в розовом свете зари, – и вдруг вороной злобно взвизгнул и попытался укусить иноходца за холку. Аэлис испуганно схватилась за поводья, Робер в бешенстве рванул удила так, что Глориан присел на задние ноги, и ожег коня плетью.

– Прости, госпожа, – сказал он, снова поравнявшись с Аэлис, – ты не испугалась? Вот уж не ожидал от негодяя такого коварства!

– Не ругай его, доброму коню положено быть с норовом. А я уже привыкла, Клержуа пуглив и шарахается от всякого пустяка. – Она одобрительно оглядела вороного. – Это ведь Глориан? Твой любимец, я не ошиблась?

– Ты не ошиблась, госпожа, это Глориан – одно из лучших животных в конюшне. Но он злобен и бывает опасен.

– И ты его любишь больше других, правда ведь?

– Он того заслуживает. Раньше я ездил на Гайяре, но теперь господин Симон разрешил мне седлать Глориана, и мы с ним сразу понравились друг другу…

– Еще бы вы друг другу не понравились! – улыбнулась Аэлис. – Вы, мессир, тоже бываете злобным и опасным. А ты знаешь, что отец отдал Глориана мне и разрешил поступить с ним по моему усмотрению?

– Тебе?! – изумился Робер. – Не понимаю, зачем тебе такой бешеный конь!

– Мне – незачем! – ответила Аэлис многозначительно и бросила на Робера лукавый взгляд. – Но, кажется, он подойдет одному бешеному оруженосцу…

– Кому же это… госпожа? – смущенно спросил Робер, боясь поверить своей догадке.

– А ты, конечно, не догадываешься? Ну и притвора же ты, Робер! – Она засмеялась и, понижая голос, добавила: – Я дарю его вам, мессир! Пусть сей благородный конь поможет вам стяжать множество славных побед, а также прославить имя вашей дамы! – Она кокетливо покосилась на него и добавила все в том же шутливом тоне: – Надеюсь, именно таковы ваши намерения?

– Аэлис… – Робер задохнулся от радости. – Как мне благодарить тебя, госпожа?

– Очень просто! Никогда больше не досаждать своими обидами, понял?

Их взгляды встретились, и Робер явственно ощутил, как за спиной у него вырастают крылья.

– И еще я хочу, чтобы ты выбрал себе самую лучшую сбрую, самое красивое седло и чепрак, это тоже будет мой подарок! Я еще вчера хотела тебе сказать об этом, но потом забыла…

– Полученный от тебя такой подарок вдвойне бесценен, моя любимая! – растроганно прошептал Робер.

Петляя среди мягких холмов, все дальше убегала вдаль белая от пыли дорога. Солнце было уже высоко, когда путники добрались до менгира, который здесь, по дороге на Руан, служил пограничной метой владений сира де Пикиньи. У подножия громадного, незапамятно древнего каменного столба, с грубо вырубленным на каждой его стороне кельтским крестом, слуги расстелили ковер. Господа подкрепились, выпили по прощальному кубку, и Тибо повел свой отряд дальше, в сторону Луаньи, а Гийом со свитой повернул обратно. Он был несказанно рад, что братца удалось спровадить без особых убытков, если не считать прихваченных его конюхами двух мешков овса.

Вернувшись в замок, Робер поспешил к конюшне расседлывать и чистить лошадей – Клержуа и, теперь уже своего, Глориана. Оба коня были ему равно дороги, он вообще любил возиться с лошадьми, уход за ними был приятным и успокаивающим занятием. С усердием чистил он щеткой лоснящиеся бока, расчесывал шелковистые гривы, подсыпал свежего зерна, водил их на водопой… и они платили ему такой же привязанностью, а его любимец всегда встречал Робера радостным ржанием.

Он быстро покончил с делами, но не спешил уходить, любуясь тонкими поджарыми ногами и горделиво выгнутой шеей красавца-вороного. А главное – это ее подарок! Робер счастливо рассмеялся и, обняв голову Глориана, зарылся лицом в густую гриву. Словно откликаясь на ласку, конь тихонько заржал и ткнулся теплыми губами ему в плечо.

Выходя из конюшни, Робер столкнулся со стражником по имени Арно Рыжий – тот, весь запыхавшийся, крикнул, что его, Робера, искал господин Симон.

– Случилось что-нибудь?

– Прискакал человек из Понтерена – там у них рутьеры угнали стадо, надо снаряжать погоню!

Робер присвистнул – Понтерен был одной из самых дальних вотчин сира де Пикиньи, граничащей уже с землями аббатисы Камбронской. И в какую еще сторону погонят бандиты свою добычу! Хорошо, если к побережью, там их можно перехватить где-то между Гурнеем и Сонжоном, а если на север, в сторону Амьена? Этак они успеют переполовинить стадо, покуда их настигнут. Одно утешение – коров галопом не погонишь.

– Много угнали? – поспешая за Рыжим, спросил он.

– Да голов с полсотни, слыхал…

Когда он пришел к Симону, тот уже вооружался – сидел на табурете с поднятыми руками, а двое стражников надевали на него кольчужную рубаху.

– Останешься тут, сынок, – сказал он, выпростав наконец голову из ожерёлка и поводя плечами, чтобы кольчуга легла как надо. – Не знаю, как долго придется мне гонять за этим отродьем, а наших баварцев без присмотра оставлять не годится… тоже банда не хуже тех.

– Позвольте мне ослушаться, – твердо сказал Робер, покраснев от обиды. – В замке остаются и господин сенешаль, и сам сир Гийом, а для баварцев я никто. Да и пора мне испробовать, выучился ли я чему-либо.

– Не терпится? Да вот тут, тут расправь, дурья башка, сам, что ли, не видишь, – сердито сказал Симон одному из одевавших его стражников и обернулся к Роберу. – По правде сказать, я так и думал, что ты оставаться не захочешь. Лучше бы остался. Успеешь еще наглядеться на кровь… Ну, коли решил, так иди собирайся, ждать не будем.

– Можно мне оседлать Глориана? Госпожа сказала сегодня, что дарит его мне.

– Седлай, раз подарили, чего спрашиваешь…

Скоро отряд был готов. Кроме Симона, Робера и еще одного оруженосца из аррьер-вассалов сира де Пикиньи, он насчитывал одиннадцать человек, тщательно отобранных самим де Берном. Когда сир Гийом давал Симону последние наставления, которые тот выслушивал с выражением вежливой скуки, Робер улучил минутку и подъехал к стоявшей на крыльце Аэлис – та вышла с отцом проводить их.

– Я так рада за тебя, Робер, – сказала она с сияющими глазами, – так рада! Это же замечательно, что так получилось, правда? Ты ведь давно мечтал побывать в настоящем деле!

Робер удивился, даже немного обиделся:

– Какое же это настоящее дело, Аэлис? Разве я о таком мечтал – гоняться за коровами…

– Ну, Робер! Начинают всегда с малого. И потом, что вы будете биться из-за коров, это ничего не значит. Рутьеры, говорят, весьма свирепы и бой с ними – это не турнирная жоста. [55]

– Пожалуй, – улыбнулся Робер, – но, если так, ты могла бы хоть немножко обо мне побеспокоиться. А вдруг я погибну? Похоже, тебя это не тревожит нисколько!

Аэлис покраснела:

– Вот уж это совсем не честно, мессир! И я даже не желаю говорить с вами после этого!

Робер засмеялся и похлопал по шее нетерпеливо пляшущего Глориана.

– Да я ведь в шутку сказал! Ну, попрощаемся?

Она искоса взглянула на отца и зашептала, наклоняясь к Роберу:

– Ах, мой друг, как ты хорош в этих доспехах! У меня просто сердце замирает! А мой медальон, он с тобой? – вдруг забеспокоилась она.

– Он всегда будет со мной… До свидания, любимая! – тихо сказал он, оглянувшись на Симона, и стал осаживать коня, заставляя его пятиться от крыльца.

Уже отъезжая, он обернулся и поднял руку, и тогда Аэлис вдруг закричала, перегнувшись через балюстраду:

– Робер… береги себя! Я так буду ждать! Береги себя и возвращайся скорее, милый!

Сир Гийом, обернувшись, уставился на дочь и начал багроветь.

– Мадам, вы не в своем уме! – прошипел он. – Что это еще такое, как вы себя ведете? Убирайтесь отсюда! Ступайте к себе и не смейте выходить из комнаты, пока не позову!

Аэлис убежала, едва сдерживая слезы, а сир Гийом проводил взглядом последних всадников, въезжающих под арку ворот, и сердито оглянулся на негромко позвавшего его Филиппа:

– Ну, что еще тебе?

– Мессир, достопочтенный отец Сюжер просил передать, что хотел бы с вами поговорить.

– Ладно, скажи – приду.

Хорошо еще, оба итальянца с утра уехали на охоту и до сих пор не вернулись; не хватало только, чтобы Донати стал свидетелем неприличной сцены, когда госпожа чуть ли на шее не повисла у простого стражника… Да уж не тот ли это мальчишка – кровь Христова! – чью отпускную грамоту она тогда у него выманила? Что же это такое творится? То-то она добивалась, чтобы негодяя сделали стражником… Нет, но какое счастье, что этого не видел Донати! А Симон-то, Симон, старый слепой осел, куда смотрел? Впрочем, верно и то, что за ними сам Сатана не усмотрит, ну ничего, пусть только вернутся…

Развевая полы длинной домашней робы, сир Гийом ворвался в комнату дочери и застал ее шепчущейся с Жаклин. Он затопал ногами, от ярости потеряв дар речи.

– Вон отсюда, шлюхина дочь! – заорал он на камеристку, когда вернулось дыхание. – Сводница! Ты у меня насидишься в каменном мешке! Старухой оттуда выползешь, распутная ведьма!

Жаклин опрометью вылетела из комнаты. Аэлис встала и бросила на отца высокомерный взгляд:

– Не будьте смешны, мессир! Можно подумать, мы живем во времена Крестовых походов. Вы еще меня пригрозите посадить в мешок!

– А тебя к монахиням! – закричал он, потрясая кулаками. – Завтра же! В Шомон, к Беренгарии, она знает, что делать с такими, как вы! Уж там-то вы попоститесь, мадам, да еще и розог отведаете! Бог свидетель, в этом средстве вы нуждаетесь более, чем в душеспасительных беседах!

Хлопнув за собой дверью, он вдруг заметил торчавший в скважине ключ, дважды повернул его и спрятал в карман.

– Мессир, осмелюсь напомнить…

Гийом обернулся и в ярости уставился на снова возникшего перед ним нотария:

– Какого тебе черта надо, что ты таскаешься за мной по пятам?!

– Вас ждет достопочтимый аббат.

– А, дьявол, я и забыл. Ладно, идем!

– …все эти буржуа, сын мой, хотим мы того или нет, начинают узурпировать права, бывшие когда-то привилегией дворянства. Прискорбно, но что поделаешь? – Сюжер замолчал и бросил испытующий взгляд на Гийома. Тот сидел понуро, весь какой-то осунувшийся. – Ведь только что королевским указом простолюдинам разрешено носить меха и драгоценности, которые раньше дозволялись только дворянам. Мелочь, конечно, но весьма примечательная… В наше время брак дворянки с богатым буржуа не такое уж редкое дело, дорогой Гийом. Ты, я знаю, любящий отец, и счастье твоей единственной дочери должно быть главной твоей заботой…

– Счастье стать женой менялы! – возмутился Пикиньи.

– Нет, счастье стать женой молодого, богатого и блестящего во всех отношениях человека, который ее, несомненно, любит.

– Как это вдруг стало вас заботить!

– Всегда заботило, сын мой, – невозмутимо ответил аббат. – Но должен добавить еще кое-что: я наблюдал Аэлис весьма недолго, но и за этот малый срок успел подметить, что она явно неравнодушна к…

Пикиньи вспыхнул:

– Черт возьми, мессир аббат! Уж не хотите ли вы сказать, что мою дочь можно обвинять в забвении своего…

Бертье, как всегда тихо и незаметно сидевший на своем месте, поспешил вмешаться:

– Досточтимый не ошибся, мой сеньор! Я давно понял, что дамуазель отвечает мессиру Франсуа теми же чувствами.

Пикиньи обернулся и уставился на нотария непонимающе; умение улавливать мысль собеседника с полуслова ему порой изменяло. К тому же он еще был весь под впечатлением ужасного открытия: у негодницы шашни с вилланом и она не стесняется выставлять это напоказ!

– Мессир Франсуа, ты сказал? Да я сам сегодня…

– Гийом, Гийом! Отцы всегда слепы. – Аббат улыбнулся и покачал головой. – Филипп совершенно прав. Моя крестница, можно не сомневаться, будет счастлива с этим достойным молодым человеком; я неоднократно беседовал с ним во время его пребывания в аббатстве и имел возможность убедиться, что его тонкий ум и образованность оказали бы честь любому высокородному юноше… Согласись, Гийом, что он ничем не отличается от самого изысканного вельможи…

Пикиньи, до которого наконец дошло, тем временем успел успокоиться – дело начинало выглядеть по-другому. Замуж ее, замуж! И поскорее, покуда не доигралась до беды…

– Не хватает самой малости, – усмехнулся он, – родового герба.

– Если наш молодой друг предоставит Карлу этот заем, он без труда получит и рыцарское звание, и герб, и самое высокое положение при дворе.

– Юнец слишком горд своими республиканскими идеями и своим положением банкира, чтобы польститься на то, что может предложить ему Карл, я уже пытался соблазнить его королевскими милостями!

– Сейчас, возможно. Не забудь, ему всего двадцать три года. Со временем все изменится. Получив жену знатного рода, он и сам захочет позолотить свои шпоры.

Пикиньи мрачно насупился, снова охваченный сомнениями. Аббат выжидающе посмотрел на него, но, видя, что тот упорно молчит, продолжал тоном терпеливого наставника:

– Прислушайся к доброму совету, сын мой, обуздай свою гордыню. Бывают моменты, когда нужно уметь смиряться. Обдумай, взвесь все, что тебя ждет в случае, если ты откажешься внимать голосу разума. Тебя настигнет полное разорение, ты уже на пороге этого. И тогда тебе придется искать жениха для своей дочери среди самых захудалых рыцарей, а вряд ли она поблагодарит тебя за это!

Мессир Гийом сделал нетерпеливый жест; аббат, поняв его, утвердительно кивнул:

– Да, конечно, это твое личное дело. Но есть другая причина моей настойчивости, гораздо более важная: я говорю о седьмой заповеди рыцарства – о вассальной верности. Мне сейчас вспомнилась песнь о Рауле де Камбрэ. Когда Рауль собрался жечь монастырь Ориньи, его вассал Бернье соглашается следовать за ним, хотя его мать – монахиня в этом монастыре. «Мой сеньор Рауль – предатель хуже Иуды, – говорит он, – но он мой сеньор, ни за что на свете не ослушаюсь его». Это, разумеется, крайность, объяснимая дикими нравами того времени, но в этой крайности была своя доля истины… Возможно, рыцарство гибнет именно потому, что забыло свою важнейшую заповедь!

Пикиньи насмешливо ухмыльнулся.

– Если уж говорить начистоту, мессир аббат, то рыцарству было с кого брать пример. Наши прелаты первыми показали, как можно пренебрегать заповедями!

Выражение мягкого терпения исчезло с лица аббата.

– Осторожнее, Гийом! Не тебе судить о делах Церкви, поэтому вернемся к твоим. Более не стану уговаривать, но помни: Наварра не прощает измены! Вассальный долг обязывает тебя помнить прежде всего о деле твоего сюзерена, которое ты клялся поддерживать; и если теперь по твоей вине сорвется этот заем, то Карл не замедлит отомстить. А что мстить он умеет, тебе хорошо известно.

Филипп бросил тревожный взгляд на Пикиньи.

– И помни еще одно, – продолжал аббат. – Навлекая на себя погибель, ты губишь и свою дочь. Да просветит Господь твой разум, сын мой! Я иду в часовню и буду молиться за тебя. А вечером ты сообщишь мне свое решение. – Аббат поднялся и благословляющим жестом поднял руку.

Оставшись один, сир Гийом долго сидел в той же позе, ссутулившись и хмуро разглядывая черные и белые плитки пола. Они напоминали шахматную доску, и ему виделись на ней причудливые фигурки двух Карлов, Аэлис, банкира, аббата и его самого… Да, дорого начинает обходиться эта партия! Шесть фигур на доске – или все семь? Может, еще и эта гнусная пешка сюда же затесалась? Раны Христовы, как он испугался, когда аббат начал говорить о неравнодушии Аэлис! Но пока, похоже, никто ничего не заметил! Негодницу и впрямь следовало бы отправить в Шомон с соответствующим письмом к матери аббатисе, там взбалмошную дуру живо привели бы в чувство, они это умеют. Да что тут, в самом деле, раздумывать? Замуж ее, и немедля, пока и в самом деле беды не случилось. Ее замуж, и именно за Донати. Сюжер прав, выбирать не приходится… Мальчишку же повесить или в каменный мешок – и забыть там, как в старые добрые времена… Мешок не мешок, но в замке чтоб ноги его больше не было – пусть проваливает на все четыре стороны! И сказать Симону, чтобы не вздумал еще уплатить негодяю за время службы…

– Жаклин! – заорал сир Гийом, шаря по карманам в поисках ключа. – Эй, там, камеристку сюда! Да поживее! Где ты, потаскуха, шляешься, когда тебя зовут? На, возьми и ступай одевать госпожу. Скажешь – у меня для нее хорошая новость!

Глава 11

Она была как во сне весь этот день – или прошло уже два? Она не знала, не могла бы сказать, счастлива или несчастна, и если несчастна, то отчего – оттого ли, что через неделю ее свадьба, или оттого, что это будет только через неделю, а не завтра, не нынче вечером… Она пребывала в полусне, в розовом тумане, пронизанном солнечными лучами и карильонным [56]перезвоном колоколов, как тогда, в Жизоре на Рождество, когда еще была жива мама. Все спуталось у нее в голове – так быстро все случилось, сначала отец накричал на нее за то, что она неподобающе вела себя с… или это было потом? Нет, конечно, раньше, он кричал на нее и грозил сослать в монастырь, а потом запер – она тогда испугалась, действительно испугалась. Но прибежала Жаклин и сказала, что бояться нечего, а ее ждет хорошая новость. Новость принес отец: «Мадам, вы выходите замуж через неделю, извольте приготовиться». И ушел, даже не сказав, за кого ей выходить, а Жаклин стала хихикать: ну и смех, к чему тут особенно готовиться, все очень просто, она все ей объяснит. «Да, но за кого?» – спросила Аэлис, а Жаклин рассмеялась: «Да уж конечно, не за вашего Ро…» – и не договорила, потому что Аэлис изо всей силы залепила ей пощечину – даже не потому, что рассердилась, за что тут было сердиться, а просто нельзя было, чтобы она назвала имя, произнесла его вслух.

Конечно, она с самого начала знала за кого. И когда протрубили к ужину, и она вышла в зал одетая и причесанная – голова высоко, глаза опущены (пол в двух туазах перед собой) и увидела, что их кресла теперь рядом, ее и Франсуа, и им подали на одной тарелке, как требуют для любовников правила куртуазности, она уже давно все знала. И нисколько не удивилась, когда отец провозгласил их помолвку и велел сенешалю нынче же разослать приглашения в соседние замки. Они встали перед всеми, и он поцеловал ее в губы – красивый и нарядный, как мессир святой Габриель на витраже в часовне. И тогда вокруг опустился этот розовый туман и стали звонить колокола.

Они пили из одного кубка – настоящее вино, не легкий кларет, какой положено пить девицам, а крепкое вино из Бургундии, красное как кровь, и ели из одной тарелки. Но она не знала, счастлива она или несчастна и отчего глаза полны слез – бывает ведь от радости, а чаще от горя. Она ничего не видела, кроме его рук над тарелкой, когда он пальцами в перстнях ловко надевал на золотую вилочку кусочки мяса и подавал ей, – и это было хорошо, иначе ее тянуло бы взглянуть хоть один раз на пустующее место за нижним столом. Точнее, на одно место. А впрочем, зачем? Он был уже далеко, бесконечно далеко за этой радужной завесой из солнечных лучей, розовой дымки и колокольного звона. Он был в детстве, в памяти, как та давняя-давняя поездка в Жизор…

Ее все поздравляли: отец, аббат Сюжер, капеллан, Филипп, приятель Франсуа со своей испанской бородкой, сенешаль, остальные оруженосцы. Им-то она и вовсе не могла посмотреть в глаза – они ведь знали, а если не знали, то догадывались. Но почему? Стыдилась она, что ли, но чего ей было стыдиться? Или они действительно воображали, что урожденную Пикиньи выдадут замуж за виллана? А когда несмело поднимала глаза на своего будущего мужа, сердце ее обрывалось, никого красивее она в жизни не видела, он превосходил красотой не только святого Габриеля в часовне, но и святых Гервасия и Протасия в жизорской церкви.

Утром ей принесли подарки – золоченую шкатулку со сластями и еще один ларец, с островерхой крышкой и весь в узорах, выложенных слоновой костью по темному дереву. Она положила в рот кусочек розового сахара, открыла ларец и полюбовалась теплым блеском крупных жемчужин, боясь к ним прикоснуться. Трудно было привыкнуть к мысли, что они – ее, что это он прислал ей все эти драгоценности…

Встретились они за завтраком, потом вместе провожали Сюжера, который благословил их и сказал, что вернется через пять дней, чтобы самому совершить таинство венчания. И потом наконец остались одни – в саду у подножия Фредегонды, где она раньше так любила сидеть с… Неужели действительно она и неужели это было на самом деле?

– Мадонна, – сказал Франсуа, глядя ей в глаза без улыбки, – гонцы с извещением о свадьбе еще не разосланы, я нарочно велел их задержать. Мне надо исповедаться перед вами.

– Я слушаю вас, мессир, – прошептала она, не поднимая глаз.

– Мадонна, я вынудил у вашего отца согласие на наш брак. Не стану объяснять всего, вам этого не понять, но мессир ваш отец уговаривал меня принять участие в одном предприятии, очень для него важном, и я согласился, поставив условием вашу руку. Наверное, мне следовало сначала поговорить с вами, но что делать – так получилось… Словом, вы свободны решать. Скажите мессиру Гийому, что я снимаю свое условие и готов подписать соглашение в любом случае, даже если вам не будет угодно меня осчастливить.

– У вас… есть основания это предполагать? – помолчав, спросила она едва слышно.

– Мадонна, я не хотел бы думать потом, что купил себе жену… как покупают невольницу.

– О ваших делах с отцом, мессир Франсуа, мне ничего не было известно, но… поверьте, я отказала бы вам, если бы… Простите, я должна уйти! Пожалуйста, решайте сами, отправлять гонцов или нет…

Весь день она провела в своей комнате, не вышла даже к обеду. Осмелев, снова раскрыла ларец с драгоценностями, разложила их на постели, примеряла сама и украшала Жаклин. Больше всего ей понравился жемчуг – крупные зерна светились каким-то теплым, живым внутренним блеском, в них не сразу угадывалась незаметная с первого взгляда розоватость. Жаклин, год прослужившая в Париже в доме кузины Аэлис, мадам де Траси, и поэтому считавшая себя весьма осведомленной в тонкостях придворной жизни, уверяла, что такого жемчуга нет и у Жанны Бурбон, супруги дофина. «Раньше-то, может, и был, – добавила она справедливости ради, – но теперь наверняка заложили для королевского выкупа…»

За ужином Аэлис узнала, что один из гонцов, ездивший к ближайшим соседям, уже вернулся: господа непременно приедут и интересуются, будет ли по этому поводу турнир.

– Какой турнир! – закричал сир Гийом. – Кто это может подготовить турнир за одну неделю? Вот за девять месяцев – дело другое, ха-ха-ха! Не правда ли, любезный зять? А повод окажется нисколько не хуже, клянусь Венерой! Так что, дети, вы уж потрудитесь на славу!

После ужина Франсуа предложил ей прогуляться. Было тепло и тихо, во рву за внешней стеной кричали лягушки; легкий ветер доносил в сад запахи стоячей воды, разогретого за день камня и благоухание полевых трав с окрестных лугов.

Они молча шли рядом, и сердце Аэлис замирало в предчувствии неизведанного.

– Вы так молчаливы, донна Аэлис. – Франсуа коснулся ее руки. – Вас что-нибудь тревожит?

– О нет, мессир… – смутилась Аэлис.

Он долго молчал, а потом тихо заговорил:

– Еще сегодня утром мне казалось, что я найду тысячи слов, чтобы выразить свои чувства, а сейчас не нахожу ни одного. Видно, слишком бедна человеческая речь и слишком велика моя любовь. Поэтому я позволю себе выразить мои чувства стихами, к сожалению не моими…

Благословен и год, и день, и час.

И та пора, и время, и мгновенье,

И тот прекрасный край, и то селенье,

Где я был взят в полон двух милых глаз…

От волнения у нее перехватило дыхание и судорожно, толчками, забилось сердце.

– Я действительно благословляю этот край и то сладостное мгновение, когда увидел тебя, любимая! – сказал он и продолжал:

Благословенно первое волненье,

Когда любви меня настигнут глас,

И та стрела, что в сердце мне впилась,

И этой раны жгучее томленье…

[57]

Аэлис почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Вероятно, она даже пошатнулась, потому что Франческо остановился и, обняв ее за талию, встревожено спросил:

– Что с вами, любимая? – И, не дожидаясь ответа, еще крепче обнял ее и притянул к себе.

Ошеломленная его близостью, Аэлис даже не пыталась вырваться, и, когда он наклонился к ее лицу, она почувствовала, что вот-вот остановится сердце. Она вообще ничего уже не понимала, кроме ощущения его поцелуев на своих губах, его сильных и нежных рук…

Глава 12

Преследование угнанного стада, как и предполагали, затянулось. Четвертый уже день отряд шел по следам рутьеров, но те ловко ускользали, все дальше уходя к границе Фландрии. Симон де Берн был в бешенстве. «Если так пойдет дальше, – говорил он Роберу, – то клянусь своими потрохами, мерзавцы сожрут половину стада. Хороши мы будем, притащившись в Моранвиль с одними шкурами вместо коров!» – «Не сожрут, – успокаивал Робер, – выгоднее продать. Главное, не дать им добраться до Арраса…» Симон проворчал, что главное все-таки отбить стадо, иначе этак можно играть в кошки-мышки целый год. Игра была по душе Роберу, но слишком затягивать ее не хотелось и ему. Он уже начал тосковать по Моранвилю. Во время короткого, урывками, отдыха ему снилась Аэлис, и он просыпался хмурый, проклиная в душе и коров, и рутьеров.

Наконец им повезло. Бандиты, видимо тоже утомленные, решили дать себе настоящий отдых и укрылись за стенами аббатства, разоренного англичанами в самом начале войны. Симон де Берн даже не мог припомнить его названия. «Хорошо, что годоны оставили стены в таком виде, – удовлетворенно заметил он, – нам сейчас это только на руку». Посовещавшись, решили прибегнуть к маленькой хитрости. Подскакав к самым стенам, не так уж сильно и разрушенным, они стали кружить вокруг, громко ругаясь и высмеивая трусов, боящихся высунуть носа из-под укрытия. Рутьеры отвечали со стен таким же градом брани и насмешек, приглашая наведаться в гости и разделить трапезу, для которой отлично послужит одна из моранвильских коров. Взбешенный Симон, грозя кулаком, прокричал, что желает им подавиться и что если среди них есть поп, то пусть он к утру приготовит их души к переселению в ад. На стене показался косматый, свирепого вида полуголый рутьер с громадным крестом на волосатой груди; Симон злорадно крикнул: «Не забудьте получше благословить своих молодцев, ваше бандитское преподобие, иначе, клянусь серой и вилами, им никогда не выбраться оттуда, куда они завтра попадут!» – «Вот я тебя сейчас благословлю, сучий выродок! – отвечал воинственный священнослужитель, отламывая кусок треснувшего стенного зубца. – Во имя Белиала, Бегемота и Бельзебуба, аминь!» С этими словами он метнул в Симона огромный камень, но промахнулся. Де Берн ответил попу непристойным жестом, издевательски захохотал и, отъехав немного, поднял руку, созывая своих людей. «За мной, ребятки, до замка Брейи рукой подать, поспешим! И чтоб мне никогда больше не опоясаться мечом, если к утру я не приведу такой отряд, что отсюда ни одна вошь не ускользнет!» После этого они ускакали, сопровождаемые свистом и улюлюканьем рутьеров. Спектакль был разыгран нарочно. Ангерран де Сир, барон Брейи, слыл человеком трусливым, жадным и не склонным оказывать какую-то ни было помощь даром. Зная это, рутьеры совершенно успокоились, решив, что успеют выспаться и унести ноги, пока их враг будет торговаться.

Отъехав на безопасное расстояние, отряд Симона свернул в лес, с северной стороны подступавший вплотную к аббатству. Робер повеселел в предвкушении схватки и всю дорогу придумывал всевозможные способы нападения. «Да тут способ один, сынок, – заметил Симон, – дождемся темноты, дадим им уснуть и с Божьей помощью переправим их грязные души на тот свет!»

Когда стемнело, Симон, Робер и десять арбалетчиков подкрались к стенам и затаились в поросшем папоротником овражке. Ждать пришлось долго. Рутьеры устроили попойку; из аббатства то и дело доносились их пьяная ругань и хриплые голоса, распевающие непристойные куплеты. Воспользовавшись вынужденным ожиданием, Симон отправил на разведку одного из арбалетчиков. «Посмотри хорошенько, Жанно, нет ли там во дворе хвороста или соломы. Не мешало бы позаботиться об освещении, иначе в темноте перебьем своих…» Вернувшись, Жанно сообщил, что неподалеку от стены навалена куча валежника. Симон обрадовался. «Ну, ребятки, мессир святой Михаил о нас позаботился! Готовь факел и огниво, Жанно, и, как только начнется потеха, подпалишь эту кучу…»

Наконец в аббатстве все стихло. Вперед был послан Эрар, старый опытный воин, служивший при Симоне оруженосцем. За ним, крадучись, двинулись остальные. Эрар бесшумно, точно кошка, стал взбираться по выщербленному непогодой контрфорсу. Робер старался не отставать от него, Симону все время приходилось его удерживать. Когда достигли верха, Робер оглянулся по сторонам. Шагах в десяти от них, прислонясь к зубчатой стене, дремал часовой; юноша почувствовал досаду. Черт побери, если они все там перепились и крепко снят, то мало радости будет от такого дела! Эрар неслышно подползал к часовому. Не чуя опасности, тот мирно всхрапнул, и Роберу стало не по себе. С замирающим сердцем следил он, как поднялась и молниеносно опустилась рука и рутьер уткнулся носом в колени. «Хороший удар! – шепнул Симон, – учись, как надо работать, сынок». Рядом с ними бесшумно выросли фигуры остальных солдат, и Симон тихо приказал: «Скорее, пока никто не проснулся!» Прежде чем уйти, Робер еще раз оглянулся на убитого часового и подумал: надо будет поставить свечку за беднягу, ведь смерть настигла его во сне, даже покаяться не успел…