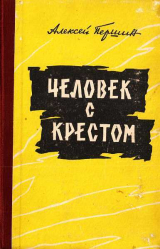

Текст книги "Человек с крестом"

Автор книги: Алексей Першин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)

Вскоре вообще пришлось прекратить эти расспросы. На него начали коситься, и сразу же сократилось число желающих облегчить свою душу исповедью.

Вот тогда-то и пришлось отцу Василию выступить в мировом суде за человека, о вине которого он узнал лишь случайно.

Между тем сила партизанская росла с каждым месяцем. Летели под откос эшелоны, пылали цистерны, машины, склады, исчезали, будто сквозь землю проваливались, ценные работники немецкой армии, представители жандармерии, исчез даже как-то работник гестапо, который вез в Петровск важные документы.

Стоило Проханову услышать о Федосякине, как перед глазами сразу же возникал Никифоров. Никак он не мог представить Федосякина другим.

Действия Федосякина вынудили немецкое командование пойти на чрезвычайные меры. Из областного центра пришло указание организовать специальные карательные отряды. В Петровске был создан батальон, во главе которого встал Корольков. Он как-то пожаловался Проханову, что ему, дворянину и офицеру русской армии, приходится иметь дело с бандой бывших уголовников, пьяниц, воров и прочим сбродом.

– Из тысячи человек кет ни одного достойного, – жаловался начальник полиции. – Никакого понятия об идее, ни у одного нет возвышенной цели. Только самогон, бабы да забота о кармане…

У Проханова дрогнули крылья хищного тонкого носа.

– Да и вы, герр министр, не забываете о себе.

– Конечно, не забываю, – огрызнулся Корольков. – У меня, святой отец, нет высоких покровителей. Печься о себе самому приходится.

– Зачем же бога гневить и возводить хулу на других? Грешно так поступать. Грешно, сын мой, и неразумно.

Начальник полиции со смирением склонил голову перед этими сильными доводами.

«Черт меня дернул за язык, – выругал себя Корольков. – Еще донесет, святоша. Умаслить надо, пока не поздно».

В тот же день Корольков послал «его преосвященству» хороший дар: много спиртного, шерстяной отрез, но самым ценным оказались украшения из золота.

Проханов хорошо понял, чем заслужил такое внимание со стороны Королькова: боится.

«Глупец! – думал он. – Стану я связываться со всякой дрянью».

Но связаться, однако, пришлось.

Корольковский батальон, состоявший действительно из сброда, влился в карательный полк, громко названный «СС-мертвая голова». Корольков рассчитывал, что во главе этого соединения поставят его, во всяком случае ему обещано было повышение, но Чаповский убедил фон Грудбаха не давать согласия на это назначение, ссылаясь на то, что начальник полиции думает лишь о собственной наживе. Комендант доложил об этом по инстанции. В результате командиром карательного полка «СС-мертвая голова» был назначен некто Романов, также имевший чин полковника в царской армии.

Корольков каким-то образом прослышал о кознях «интеллигентишки с крашеными ногтями», как он презрительно именовал Чаповского, и решил в долгу не остаться.

В то время, когда создавался карательный полк, не дремали и партизаны, отлично осведомленные обо всех делах и приготовлениях в петровском лагере. Кроме отряда, которым командовал Андрей Дмитриевич Федосякин, действовали несколько других партизанских отрядов в соседних районах.

Когда стало известно о создании карательного полка «СС-мертвая-голова», партизаны решили объединить свои отряды. Вскоре была создана партизанская бригада, которую возглавил боевой командир Патченко, а комиссаром стал Федосякин. Пользуясь тем, что и немецкая разведка, и гестапо не знали об этом объединении, бригада перешла в наступление и наголову разбила карательный полк «СС-мертвая голова».

Разгром такого крупного соединения вызвал панику у гитлеровского командования. Развернуло работу гестапо, по виновников долго отыскать не могли.

Между тем бригада действовала все активнее.

Через Петровский район шли эшелон за эшелоном с живой силой и техникой на Волгу, где в это-время начались жестокие бон.

Однажды петровские партизаны совершили дерзкую операцию. Сравнительно небольшой отряд среди белого дня в самом центре расположения остатков частей разгромленного карательного полка пустил под откос сразу несколько эшелонов с отборными немецкими войсками.

Страшное месиво вызвало ужас в Петровске. Трупы хоронили несколько дней, произносились угрожающие речи, готовились ответные операции.

Всем этим шумом и воспользовался Корольков. Он убедил Чаповского начать переговоры с грозой лесов Федосякиным. Чаповскому эта идея понравилась. Он пригласил Попова и нескольких человек из районной управы, и они сочинили бумагу на имя Федосякина, в которой предлагали ему «мировую». «Ты» выходи из лесов, а «мы» тебя прощаем и до конца твоей жизни обеспечиваем безбедное существование.

Послание к грозному Федосякину отправили с полицаем, который якобы добровольно пошел сдаваться партизанам. И, как ии странно, оно дошло до комиссара партизанской бригады.

История, к сожалению, не сохранила ответа Федосякина, но слух о нем взбудоражил весь Петровск. Написан он был, наверное, в том же духе, что и ответ запорожцев турецкому султану, потому что смеялась вся округа. Как стало известно населению об этом ответе – Королькову дознаться не удалось.

Еще до получения ответа от Федосякина Корольков настрочил донос на Чаповского. На имя Проханова поступил с нарочным запрос: какого мнения он обо всей этой истории? Проханов немедленно ответил советнику, что и Чаповский и Корольков бездарны как организаторы; они глупы и, главное, мелко пашут. Это какая-то мышиная возня, а не работа.

С партизанами бороться нужно, имея на плечах холодную и расчетливую голову. До тех пор, пока с Федосякиным не будет покончено решительным образом, он должен постоянно огорчать своими ответами и господина советника, а также их общего знакомого из Львова. Оттуда идут грозные письма, предупреждения и указы, но эти указы не перельешь в оружие для борьбы с партизанами.

В отношении Чаповского и Королькова Проханов ничего конкретного не предлагал, но весь дух послания советнику содержал прозрачный намек: надо как можно скорее убрать этих деятелей из Петровска.

У Проханова на этот счет были свои соображения. Он их не высказал советнику, но ими-то он и руководствовался: Чаповский, Корольков, Попов слишком много знали о нем. Рано или поздно они могли оказаться в партизанской бригаде с кляпом во рту и выдать его с головой.

Усилия Проханова не оказались напрасными. С Чаповским, Корольковым и всей компанией, имевшей отношение к письму Федосякину, поступили довольно оригинально. Проханов знал, что советник умен, изворотлив, но гитлеровский наместник превзошел все его ожидания. Фон Брамель-Штубе не стал пачкать руки о «провинившихся» петровских деятелей. Он лишь сообщил о них в так называемый Оклокотский округ, во главе которого стоял некто Каминский, и потребовал тщательного расследования инцидента.

Создание этого будто бы самоуправляемого округа вызвало недоумение даже у Проханова. По замыслу гитлеровского командования, в крупном селении Оклокоть формировалось будущее «правительство», которое должен возглавить Каминский (кто он такой и откуда его выкопали «завоеватели», Проханов не знал). Но так как доблестные войска фюрера потерпели серьезное фиаско под Москвой, «правительство» сидело в бездействии.

Умный человек господин фон Брамель-Штубе, но зачем он создавал «правительство» под главенством никому не известного Каминского, было совершенно-непонятно. Да и с расследованием была какая-то жалкая комедия. Проханов мог лишь догадываться, что господин советник просто-напросто подкинул работу «правительству», которому ровным счетом нечего было делать.

Но как бы там ни было, Каминский проявил усердие. Он организовал суд над Чаповским и его соратниками, в том числе и над доносчиком Корольковым. За «унижение перед бандитом партизаном Федосякиным» суд приговорил всех виновных к расстрелу.

Приговор оклокотских судей послали на утверждение фон Брамелю-Штубе, который проявил свои блестящие дипломатические способности. С целью расположить к себе народ, заставить его поверить в добропорядочность «завоевателей» он распорядился помиловать «преступников», которые именовались представителями народа. После строгого содержания в тюрьме всех осужденных отпустили с миром.

Корольков ползал на коленях перед советником. Он плакал навзрыд, и клялся верой и правдой служить «доблестным освободителям». Советник, растрогавшись, распорядился послать бывшего дворянина и царского офицера начальником полиции в город Зевск.

Что стало с другими петровскими управителями, Проханов так и не узнал.

Наступали грозные времена.

Глава 7

Траурный марш

Однажды Проханов возвратился домой довольно, рано. Маргариты не было дома, куда-то разбежалась и домашняя челядь. Хоромы охраняла совершенно незнакомая старушка. Откуда эту развалину выкопали его домоуправители, он ума не мог приложить.

– Кого это хоронят, батюшка мой? прошамкала беззубым ртом старушка.

– Хоронят? Где хоронят? Ты что-то путаешь.

– Ан нет, батюшка. Не путаю. А ну-ка послушай! – и приложила ладонь к уху.

Проханов прислушался. Из другой комнаты доносилась заунывная траурная мелодия. Кто-то включил радиоприемник и забыл выключить. Проханов поспешил в гостиную. Звуки траурного марша, печальные, раздирающие душу, будто толкнули его к стене. Он, не зная еще, что случилось, со страхом и каким-то нехорошим предчувствием стал ждать голоса диктора. Минут пять еще из роскошного приемника, подаренного майором фон Грудбахом, лилась глухая скорбь. Но вот заговорил диктор.

И все стало ясно.

То, чего опасался Проханов, свершилось. На Волге разгромлена армия Паулюса. Это если не конец, то уж определенно начало конца.

Вот оно, возмездие! Но как же он, старый дурень, не мог предвидеть этого раньше? Так погрязнуть в политике…

Правда, Проханов тут же устыдился этих мыслей. Церковь никогда еще за всю историю своего существования не стЪяла в стороне от политики. Да и сам он?

Поразмыслив, он понял, что если бы свою жизнь он, Василий Григорьевич Проханов, начал сначала, то все равно не мог бы пойти по другой дороге. Нет у него другого пути. Он ненавидел коммунистов. Их мир, их идеалы и цели были абсолютно несовместимы с его личными. Никогда их дороги не пойдут рядом.

Но раз это так – выходит, нужно бороться с коммунистами. Логика – вещь жестокая, неумолимая. А если сразиться с ними, то гибель его и таких, как он, неминуема. Выходит, ему надо погибнуть во имя идеи…

А какова у него идея?

И в самом деле: во имя чего он борется? Во имя бога? Нет. В бога он давно не верит. Но что делать? Нет у него никакой профессии. Нельзя же ему возвратиться мойщиком в баню или санитаром в больницу…

Словом, вся его идея сводится к простому куску хлеба. – Впрочем, не к хлебу, а к обеспеченной, роскошной жизни. Коммунисты правы, что бытие определяет сознание. Он, помнится, еще «в местах не столь отдаленных» спорил с одним из них, посаженным, как он догадывался, ни за что ни про что. Тот ему убежденно сказал: «Мы – за красивое, обеспеченное бытие всего народа, вы же – за бытие собственное».

Конечно, за собственное. А как же еще? Неужто ему, Проханову, пристало заботиться, чтобы его конюх едал с золотого блюда?

Но где же выход? Бороться с коммунистами – бессмысленно, но и жить с ними в мире нельзя.

А, собственно, почему нельзя? Служил же он в церкви и при советской власти. Если бы не связался с патриархом Тихоном – будь он трижды проклят! – никто его и пальцем бы не тронул.

Если другие служат – почему не может служить он? Если при Советах могли приспособиться его братья во Христе – почему он не может сделать то же самое?

И ответил твердо: может, если очень того захочет. Но поймут ли, поверят ли ему те, кто идет сюда и придет неминуемо?

Мысли в голове Проханова путались. Он искал в своем прошлом такое, что его может уличить. Искал и нашел. Вспомнив подробности, он застонал. Как он мог допустить такую опрометчивость?

Однажды Проханов узнал, что захвачены в плен двое партизан. В тот день он был сильно навеселе. Именно это состояние опьянения и приглушило столь хорошо развитое в нем чувство осторожности.

Ему вдруг захотелось присутствовать на публичной казни партизан.

Пленные, понимая, что их жизни пришел конец, вели себя настолько мужественно, что даже у пытавших их полицаев и немцев вызвали восхищение.

Особенно стойко держался Яков Болвачев. Когда стало ясно, что пытки не помогут, их решили повесить на одной из центральных площадей города.

Проханов узнал в приговоренных тех, кого он встретил на дороге, когда ехал по вызову протоиерея Кутакова.

Обладателем густого баритона и был Болвачев, второго партизана, которого тогда Проханов принял за старшего, звали Анатолием Гладилиным.

И Болвачев и Гладилин едва держались на ногах. Во время допросов обоих довели до такого состояния, что Проханов едва узнал партизан.

Священник, покачиваясь, стоял у всех на виду. Он пристально вглядывался в лица обреченных на смерть, искал в них страх, смятение, но, кроме усталости, ничего не мог увидеть. Хотя бы слезинка, хотя бы стон! Но нет. Просто равнодушие и усталость.

Да неужто такие уж храбрые эти лесные хозяева?

Во время казни произошел неприятный, инцидент: когда выбили стул из-под Болвачева, веревка оборвалась как раз посередине. Полицейские бросились разыскивать новую, но ее не оказалось.

Тут же было решено заменить виселицу расстрелом.

Болвачева подвели к тюремной стене и хотели завязать ему глаза. Но он резко качнул головой и что-то гневно крикнул. Когда палач подошел второй раз, Болвачев изо всех сил ударил его пинком в живот. Палач охнул, перегнулся пополам и, шатаясь, – скрылся в воротах тюрьмы.

По знаку полицейского чина Строкова на Болвачева налетели шесть вооруженных винтовками полицаев и начали избивать его прикладами.

– Отставить!

Проханов, дрожа всем телом, подошел ближе. На Болвачеве едва держалась разодранная рубаха; в таком же состоянии были и синие штаны в крупную белую полоску. Он стоял босой на снегу, широко расставив ноги, и, сбычившись, исподлобья с ненавистью смотрел на полицейских, державших винтовки наперевес, будто они боялись, что смертник вот-вот сбежит.

Строков отчего-то медлил. Болвачев оторвал взгляд от полицейских и обвел им вокруг себя. Смотрел он поверх голов небольшой кучки насильно согнанных сюда людей, на чистое зимнее небо.

Но вот он глубоко вздохнул, огромным усилием воли сдержал стон и вдруг встретился глазами с Прохановым.

Некоторое время они смотрели друг на друга молча: Болвачев – с недоумением, Проханов – с ненавистью. Наконец смертник понял значение поповского взгляда. Понял и задохнулся.

– Подлец! Как же это мы…

Он вдруг выпрямился и крикнул:

– Люди!

Но в это время раздался залп. Болвачев вздрогнул, но остался стоять. Он еще силился что-то сказать, но не мог. А сказать нужно было во что бы то ни стало, и это держало его на ногах.

Все это понял Проханов и замер в ужасе. Сейчас он крикнет, и люди действительно узнают о нем правду.

«Надо Строкову, Строкову сказать!» – метнулась в голове мысль, но не было голоса, чтоб крикнуть, потребовать от этого мямли скорее, скорее стреляйте!

Полицейские, увидев, что партизан стоит, растерялись. Удивлен был и Строков, тюремный надзиратель царского времени. На его глазах много совершалось казней, но такое он видел впервые.

Строков закурил папиросу, глубоко затянулся и каким-то неприятным, скрипучим голосом подал команду.

– Заряжай!

Было видно, как прыгали винтовки у полицейских, не сводивших глаз с человека, который неимоверным усилием воли заставлял себя держаться на ногах.

А Болвачев все еще силился крикнуть, но не мог: он захлебывался кровью. Строков в это время равнодушно бросил:

– Пли!

Раздался залп. Но ни одна пуля на этот раз не попала в смертника. Болвачев хотя и вздрогнул всем телом, но опять устоял. Он с ненавистью смотрел на Проханова и ловил, ловил воздух ртом, будто надеялся: вот сейчас ом наполнит легкие и крикнет.

– Да стреляйте же вы! – голос Проханова захрипел и сразу погас.

Строков бросился к полицейским.

– Вы что, сами к стенке хотите стать? Огонь, мать вашу…

Новый залп свалил Болвачева, но жизнь не ушла из его тела. Он лежал на боку с открытыми глазами и не отрывал ненавидящего взгляда от священника. Тот увидел улыбку смертника.

Нервы Проханова не выдержали. Он издал какой-то нечленораздельный звук и бросился бежать. Когда выбирался из толпы, он встретился глазами с церковным конюхом. Это был слабый, морщинистый старик, который едва-едва держался на ногах.

В это время раздался последний залп уже в поверженного на землю человека. Проханов споткнулся и едва не упал. Он – бежал не помня себя, забыв даже о машине, которая ждала его за углом. От страха он потерял голову. Страх гнал его прочь.

Наутро он не захотел вставать с постели. Утреннюю службу отменили. Прямо в постели он напился и заснул. Его разбудили, он кое-как отслужил. А когда возвратился домой, услышал о разгроме немецких войск на Волге.

Проханов долго стоял в неподвижной позе. Очень долго. Было ощущение, что его прибили к стене гвоздями. Его мутило, ему не хватало воздуха, ему казалось, что он горел жарким пламенем. И все-таки, собрав все силы, он выпрямился, сделал шаг, другой и вдруг в беспамятстве рухнул на мягкий ковер.

Болезнь длилась больше месяца. Он бредил, выкрикивал страшные слова, уговаривал кого-то упасть, причем, то просил его ласково, то вдруг кричал диким голосом. Но еще чаще Проханов повторял фамилию Никифорова.

Многие считали, что священник рехнулся, только церковный конюх уверенно сказал, когда услышал бред больного:

– Поднимется. Такие всегда поднимаются.

Заменить заболевшего приехал сам протоиерей Кутаков. Он аккуратно служил, крестил, отпевал, но делал все как-то механически, совсем не так, как их петровский настоятель, – живо, напористо, то с гневом, то вдруг в печаль ударится.

Не таков был Кутаков. От проповедей он категорически отказался, а от службы по-«убиенному германскому воинству» ускользнул. Уехал куда-то.

Когда Проханов поднялся, у них состоялся долгий и откровенный разговор. Оба они плакали. На прощанье Кутаков сказал:

– Прощай, Василий. Не Забывай нашего с тобой разговора. Только родная земля исцелит от недуга…

Утром Кутаков уехал к себе, а вскоре до Петровска дошел слух – протоиерей Кутаков скончался.

После всех этих событий Проханова будто подменили. Прежде всего он выгнал из дому всех приживалок, кроме двух бездомных монашек и Маргариты Гунцевой, которая так и не поняла, что с, ним произошло.

Но прежде чем решиться оставить ее в своем доме, он долго колебался. Туповатая, скудоумная, морально неприхотливая, она вполне его устраивала. И самое главное, что говорило в пользу Маргариты, – она ничего о нем не знала.

Но каково ее прошлое? Проханов навел справки. Перед самой войной Маргариту бросил муж из-за фанатического пристрастии к – иконам и молитвам. Она почти ничего не хотела делать, только отбивала поклоны. Муж не только покинул ее, но и через суд отнял сына. Было официально признано, что доверить воспитание ребенка такому фанатику, как она, рискованно.

Когда Гунцева осталась без средств к существованию, вера ее слегка поостыла. Волей-неволей пришлось работать. Она стала приспосабливаться к той среде, в которую попала.

Постепенно Маргарита стала отходить от церкви, но война и встреча с Прохановым, праздность и безделье снова возвратили ее к прежней жизни. Еда, молитвы, самогон и постель – вот и все, чем жила Маргарита Гунцева.

Проханов с трудом немалым пережил зиму 1943 года. Он порвал всякие связи с новым начальством – бургомистром и районными управителями. Сдержанно начал вести себя с комендантом фон Грудбахом и весьма осторожно и дипломатично с советником. Почти все время Проханов был на людях, шел на личные материальные жертвы, ходил по дворам, хлопотал, помогал, ходатайствовал и, что называется, рыл землю, чтобы укрепить доверие прихожан.

Одновременно с этим Проханов стал уничтожать всю свою живность и продавать нажитое.

Сбывать скотину со двора ему помогал сосед Делигов. Они хорошо понимали друг друга, и Проханов разговаривал с ним без обиняков.

– Хочешь останься живым, когда наши возвратятся? – спросил его однажды Проханов.

– А почему я должен умереть? – скривил губы сосед.

– Потому, что ты дезертир. Рана у тебя была пустяшная. Ты удрал с советского фронта и остался в тылу добровольно. Но об этом знаю только я.

Делигов побледнел.

– Откуда?

– Не имеет значения, – сурово оборвал его Проханов. – Слушай меня внимательно. Если ты не дурак, надо сегодня же ночью пробраться к партизанам и передать им записку Записка от меня

От вас? – изумился Делигов.

– Не ори ты бога ради. Именно от меня. Но прежде чем дать тебе поручение, запомни одно. У меня достаточно сил, чтобы раздавить тебя как последнего червяка, если вздумаешь продать. Понял?

– П-понял…

– Согласен идти в лес?

– А если нет?

– Пойдешь. У тебя нет другого выхода. Жизнь всё-таки дорогая штука.

– А куда идти?

– Я расскажу. Записка будет содержать три слова: Сухая Хотынь и цифру. В случае чего – проглоти бумажку или вообще… Запомни, и все. Понял?

– Ладно.

– Хотя на словах объясни. Расположение их лагеря немцам стало известно недавно от какого-то провокатора. Пусть его ищут в отряде. Операция по окружению отряда назначена ровно через неделю. Пусть предпримут все необходимое. Все эго постарайся передать лично Федосякину и непременно скажи; от кого сведения. Ясно?

Чего ж не понимать…

– И еще совет. Останься в отряде, если хочешь безбедно дожить свою жизнь.

– А если-убьют?

– Кто? Ох и дурак же ты! Они тебя примут как лучшего друга.

– А я слышал, расстреливают всех, кто был под немцами.

– Я знаю побольше твоего. Отправляйся ночью. Вот тебе на всякий случай, – Проханов протянул Делигову парабеллум. – Бери, бери. Благодарить потом будешь…

Сосед схватил пистолет и спрятал его за пазухой.

– Лучше в карман положи. Не так заметно.

– Тут у меня кармашек. Удобно выхватывать, коли что…

– Ну, как знаешь. – Проханов поднялся. – Будь человеком, Делигов. Делай как я Тебе сказал. И держи язык за зубами. Ляпнешь лишнее – пеняй на себя.

Делигов ушел.

Через неделю прошел слух: каратели, выехавшие на уничтожение партизан, понесли большие потери

Проханов удовлетворенно потирал руки.

«Молодец, Василий Григорьевич. Быть бы тебе министром. А может, и буду? – и подмигнул своему отражению в зеркале. – Мы еще повоюем…»

Фронт приближался. Когда снег стаял и в небе запели, жаворонки, от грома пушек трудно было уснуть. Началась эвакуация. Управители города скрылись один за другим, захватив с собой лишь вещи первой необходимости.

Майор фон Грудбах лично пожаловал к священнику и предложил ему машину для эвакуация имущества. Проханов поблагодарил, но отказался. Он довольно прозрачно намекнул, что в отношении его персоны есть особые соображения.

Комендант, почтительно поклонившись, удалился. Проханов знал, что господин фон Грудбах тут же свяжется с советником. И вряд ли тот подтвердит его слова.

Так оно и вышло. Проханов хотел скрыться, но не успел. Автоматчики явились за ним ровно через двадцать минут после того, как удалился комендант фон Грудбах. Проханова усадили в машину и доставили в комендатуру. Когда они ехали, он лихорадочно соображал: как выкрутиться? Нельзя, просто невозможно покидать город; его исчезновение сочтут бегством, и тогда возврата сюда не будет.

Фон Грудбах, не соблюдая обычной для него сдержанности, в категорической форме приказал эвакуироваться в двадцать четыре часа. Но в тоне коменданта чувствовалась какая-то неуверенность.

При разговоре с господином фон Брамелем-Штубе комендант рассказал, что ему кажется подозрительным отказ священника от предоставленной ему возможности уйти с германскими войсками.

Советник слушал, долго-молчал и ответил вопросом

– А стоит ли ему вообще эвакуироваться? Я, право, сам еще не решил. И потом… Не только я заинтересован в этом человеке. Нет, не могу вам сказать твердо, – и положил трубку.

Но ждать, когда позвонит фон Брамель-Штубе, было некогда: события торопили.

Этим и воспользовался Проханов. Он решил рискнуть. Проханов резко обернулся, рявкнул по-немецки на автоматчиков, чтоб они убирались вон. Потом подошел к коменданту и свистящим шепотом сказал на отличном немецком языке:

– Слушайте. Вы просто младенец, майор. Советую забыть меня, если вам дорога жизнь.

Лицо коменданта покрылось красными пятнами.

– О-о, ваше преосвященство… Я понимаю, но… понять не могу.

Проханов досадливо взмахнул рукой.

– И еще совет. Церковь пальцем не смейте трогать

– Хорошо, ваше преосвященство. Все будет сделано.

– Расклейте на ней охранные грамоты. И сейчас же!

– Будет исполнено.

– Не вздумайте подослать ко мне убийцу. Моя голова кое-где дорого ценится.

– Ваше преосвященство!

– Вот все, фон Грудбах. Желаю здравствовать.

– До свидания, почтеннейший… – обескураженный майор запнулся, но так и не смог уточнить для себя, кто же он есть на самом деле?

Наглая напористость выручила Проханова и на этот раз. В этом отношений ему было что вспомнить. Он давно убедился, что наглость, в меру преподнесенная, действует сногсшибательно.

Было у него и другое убеждение. Он считал, что предательство – оружие сильных и что умное предательство – тот же капитал, но тратить его необходимо лишь в крайних случаях. Посылая Делигова к партизанам, он дал себе клятву, что больше из этого капитала не истратит ни одной копейки. Все! Ему почти пятьдесят лет. Жить надо на своей земле, какая бы – эта земля ни была. Протоиерей, конечно, прав. Кто-кто, а отец Александр знал, почем фунт лиха, на себе испытал. Царствие ему небесное…

Взрывы следовали один за другим. Взлетели в воздух деревообделочный комбинат, здания госбанка, райисполкома, райкома партии.

А церковь стояла…

Стали учащаться пожары.

Проханов видел сам, как горело здание средней школы. Немецкие солдаты, перед тем как запалить ее, вынесли на улицу рояль. Перед ним уселся один из офицеров. Он заиграл марш, солдаты бросились врассыпную. Школа, заранее облитая бензином, вспыхнула как спичка.

А по улице неслись то робкие и нежные, то грозные, налитые силой звуки из творений неведомого ему композитора.

Проханову стало жутко. Зачем они жгут-то все? Это бессмысленно. Это не нужно.

Шатаясь как пьяный, он ушел. И давно уже скрылась улица с пылающей школой, а звуки рояля все звенели и звенели в ушах. И не было сил заглушить их.

– Что делается! Что делается!

Школа горела. А церковь стояла нетронутой. Руины остались от служебных зданий города. А церковь стояла…

…В разгар лета 1943 года Советская Армия с боем взяла город Петровск. Как только танковая колонна ворвалась на окраину города, раздались торжественные звуки набата. Но вскоре он сменился веселым перезвоном.

Церковные колокола не смолкали четыре часа подряд.

Бой еще на западной окраине не затих, а роты тесными колонками шли по улице.

Навстречу им двигалась толпа с иконами в руках. Во главе процессии шествовал седой как лунь священник с непокрытой головой.

Проханов поднял руку, и танк, который двигался впереди колонны, остановился. Долго Проханов что-то силился сказать, но вдруг разрыдался и рухнул в пыль перед танком на колени.

К священнику бросились со всех сторон. Его подняли, стали обнимать, целовать, а потом долго фотографировали.