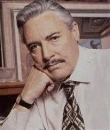

Текст книги "Принц в стране чудес. Франко Корелли"

Автор книги: Алексей Булыгин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)

* Бэлза С. От «Дон Жуана» до «Джанни Скикки». Гобби Т. Мир итальянской оперы. С. 311.

** С ними беседовала Марина Боаньо.

Немаловажной была и психологическая поддержка со стороны «звезд». Оба знаменитых партнера Франко были, ко всему прочему, и замечательными людьми. Послушаем Марио дель Монако: «Мария Канилья была моей главной партнершей по сцене в «Тоске», когда мы выступали в пармском театре «Реджо». Я всегда с большой симпатией вспоминал об этой милой неаполитанке, уроженке Абруццы, которая никогда не затевала мелких дрязг, не устраивала сцен ревности, но все схватывала на лету и радовала своей приятной внешностью. Она даже физически помогала мне в высоких нотах, крепко поддерживая меня за спину»*.

Общеизвестно и то, каким отзывчивым человеком был Тито Гобби. Он всегда старался помочь партнеру лучше понять его роль, справиться с волнением перед выходом на сцену (вспомним, к примеру, что именно он морально поддерживал Марию Каллас в 1964 году, когда певица после долгого перерыва вернулась на сцену и выступила в «Ковент Гарден»).

В июне того же года Франко Корелли поет в четырех спектаклях «Кармен» в римских «Термах Каракаллы»**. Знаменательно, что впервые там с концертом выступил также тенор. Беньямино Джильи вспоминает: «1 августа 1937 года мы с Тоти даль Монте имели честь положить начало традиции, которая впоследствии стала знаменита на весь мир, – начали первый летний сезон на открытом воздухе в Термах Каракаллы… Музыка для самых широких кругов публики на фоне древних развалин, под спокойным итальянским небом, летней ночью – теперь, когда мы к этому уже привыкли, кажется вполне естественным явлением…

* Монако Марио дель. Моя жизнь, мои успехи. С. 93.

** По российскому телевидению неоднократно показывали различные концерты с этой знаменитой сцены – вспомним хотя бы выступление трех теноров: Доминго, Паваротти и Каррераса.

Идею быстро подхватили по всей Италии, и, можно сказать, не стало в стране таких греческих или римских развалин или просто какой-нибудь средневековой площади, где бы не проводилось с тех пор «музыкальное лето»… То, что некогда было «Калидариумом», теперь стало роскошной открытой сценой, с обеих сторон которой высились монументальные башни. Занавесом служили световые лучи; они мешали публике рассмотреть то, что делается на сцене, пока меняются декорации. Впрочем, декорации здесь почти не нужны, потому что развалины сами по себе вполне успешно заменяли их – достаточно было некоторой игры света и немного мебельного реквизита, чтобы создать любую обстановку.

Акустика в Термах Каракаллы – и с этим, видимо, ничего не поделаешь – далека от совершенства. Когда поют в левой стороне сцены, легкий предательский ветерок относит голоса немного в сторону. В любом настоящем оперном театре такой недостаток очень беспокоил бы меня. Но в Термах Каракаллы это было не так важно. Публика здесь снисходительная и добрая. Она не страдает из-за си-бемоля, который волнует тенора. Ей просто нравится сидеть среди цветущих олеандров и слушать музыку, которая легко доносится до нее в благоухающем воздухе августовской ночи»*.

Если Джильи с его «укрепленным фальцетом» и мог переживать в отношении того, как его голос будет слышен на сцене, которую окружало несколько тысяч человек, то Корелли был тем тенором, которого эта проблема не особо волновала. Как уже было сказано, именно большие площадки были оптимальными для его огромного голоса, вследствие чего Корелли вполне уверенно чувствовал себя на открытом воздухе. Подтверждением этому служит хотя бы тот факт, что за свою карьеру он спел десять сезонов на сцене «Арены ди Верона», восемь в «Термах Каракаллы», не говоря уже о не поддающихся подсчету появлениях на различных аренах, летних фестивалях во множестве стран мира – и все это с сохранением первоклассной вокальной и физической формы.

* Джильи Б. Воспоминания. С. 312 – 313.

Партнером Корелли по спектаклям в «Термах Каракаллы» была Пия Тассинари, жена знаменитого тенора Ферруччо Тальявини (с которым она познакомилась за десять лет до этого на сцене театра «Массимо» в Палермо). Певица уже более двадцати лет выступала на крупнейших оперных сценах мира: «Метрополитен Опера», театра «Колон» в Буэнос-Айресе. При этом особой любовью она пользовалась в «Ла Скала», где нередко бывала первой исполнительницей главных женских партий в операх современных композиторов. В ее «послужном списке» можно найти довольно разноплановые роли: от Тоски до Маргариты в опере Гуно. Для Пии Тассинари, как и для Корелли, 1952 год был весьма знаменательным – она впервые стала осваивать меццо-сопрановый репертуар, что позволило ей еще на несколько лет продлить и без того блестящую карьеру (вскоре после роли Кармен певица исполнила Ульрику, Шарлотту и другие партии, написанные для низкого женского голоса).

С июля по ноябрь Франко Корелли выступал исключительно в «Кармен», спев в общей сложности 11 спектаклей, – кроме Рима еще и в Сан-Ремо, Турине и Триесте. Помимо Пии Тассинари заглавную партию в опере исполняла Джульетта Симионато, обладавшая не только, по словам Лаури-Вольпи, красивым голосом, безупречной техникой, трезвым и живым умом, но и замечательными душевными качествами. Вот что пишет о работе с ней Марио дель Монако: «Вспоминаю и Джульетту Симионато, меццо-сопрано, с которой я особенно часто выступал на протяжении по меньшей мере двадцати лет. Миниатюрная, но вместе с тем энергичная и неутомимая женщина, обладавшая огромной силой воли, она выступала с великолепным репертуаром, включавшим в себя одновременно и Верди, и Россини, и Моцарта. При этом она отличалась наимягчайшим характером. Ни разу я не слышал из ее уст порицания или критики в адрес коллег»*.

Несмотря на «наимягчайший» характер, Симионато имела яркий и сильный актерский темперамент, позволявший ей создавать цельные и глубокие образы. Вне всякого сомнения, возможность выступать с исполнительницей такого уровня очень помогла молодому Франко приобрести необходимые сценические навыки и чувствовать себя на подмостках более уверенно.

Отметим также, что в одном из спектаклей партнером Корелли был замечательный баритон Пьеро Каппуччилли, позднее вошедший в число самых известных и любимых публикой певцов. В то время он еще только начинал свою блистательную карьеру и в «Кармен» исполнял не Эскамильо, а Моралеса. 1952 год для Корелли завершился еще одним, на этот раз совсем уже неожиданным дебютом – он спел партию Самозванца в «Борисе Годунове» М.П. Мусоргского, поставленном в Римской опере. Его партнерами были Борис Христов и Мириам Пираццини.

Героем спектакля, безусловно, был болгарский бас, выступивший достойным преемником двух великих исполнителей партии «преступного царя» – Федора Шаляпина и Эцио Пинцы. Вот как год спустя о его исполнении Бориса в Париже писала газета «Фигаро»: «Весь день проходит в нетерпеливом предвкушении этого вечера в Опере. И какого! Сулящего три появления на сцене Бориса Христова, который воскресит на нашей сцене впервые после Шаляпина знаменитый образ Годунова. Каждый с тревогой ждет этих трех появлений, достойных максимального интереса уже с театральной точки зрения. А те, среди которых и я, – люди, слышавшие в этой опере русского певца, – чувствуют, что их сердца бьются по-особому взволнованно. Они слышали пластинки Христова и знают, что его прекрасный голос как никакой другой воскрешает воспоминания о Федоре Ивановиче. Будет ли, однако, актер равен певцу?

* Монако Марио дель. Моя жизнь, мои успехи. С. 93.

Будет ли это сам царь Борис или только талантливый артист? Публика в волнении. Тишина и вдруг – единое движение зала: вот он!.. После сцены коронации всем ясно – чудо свершилось… Он играет свою роль с такой драматической мощью, располагает таким вокальным богатством, это актер столь грандиозного масштаба, что восхищение им неподдельно. Впрочем, все это еще ничто в сравнении с финалом, где великий артист дал нам клиническую картину безумия, какого театр, возможно, никогда еще не видел и которое я бессилен описать… Это поистине чудо драматизма, благородной и эмоциональной выразительности»*. Сохранилась видеозапись сцены смерти Бориса в исполнении Христова. При несомненном очень высоком уровне вокальных возможностей певца, мы все же не можем не признать, что в некоторых моментах болгарский бас явно «переигрывает». В плане актерского мастерства эта же сцена более убедительно выглядит в исполнении Александра Пирогова.

Как бы то ни было, не стоит удивляться, что все внимание публики на четырех спектаклях «Бориса Годунова» в Римской опере было приковано именно к исполнителю заглавной партии, а все прочие неизбежно остались несколько в тени. Может быть, именно поэтому исполнение роли Самозванца не оставило сколько-нибудь заметного следа в творческой биографии Корелли. Больше он к этой партии не обращался, о чем стоит пожалеть, так как некоторые критики даже много лет спустя считали, что роль великолепно подходила ему как по голосу, так и по темпераменту.

28 декабря 1952 года, спев в последнем, четвертом, спектакле «Бориса Годунова», Корелли мог спокойно подвести итоги уходящего года. Не радовать его они не могли. Никому до этого не известный певец выступил на сцене с самыми прославленными вокалистами той эпохи: Марией Канильей, Тито Гобби, Борисом Христовым, Джульеттой Симионато, Пией Тассинари. Хоть в прессе и говорилось об отдельных недостатках голоса Корелли – публика выносила свой приговор: долго не смолкавшие после теноровых фрагментов аплодисменты ставили Франко в один ряд с его выдающимися коллегами.

* Цит. по кн.: Дейкова О. Борис Христов. София, 1965.

Начало следующего года было ознаменовано дебютом в знаменитом театре «Массимо» в Палермо – четыре спектакля «Кармен» прошли с неизменным успехом. Партию Эскамильо исполнял певец, ставший на протяжении более двадцати лет постоянным партнером Корелли и одним из его немногочисленных близких друзей – Ансельмо Кольцани. Биограф тенора Марина Боаньо во время встречи с Кольцани спросила: мог ли тот уже тогда почувствовать, что Корелли ожидает судьба триумфатора, но даже не успела закончить вопроса, как ее собеседник ответил: «Да, это было видно. Когда представился случай петь вместе ту «Кармен» в Палермо, у меня сразу же возникло не впечатление, а убеждение, что должно произойти нечто знаменательное, потому что в его голосе и в его темпераменте уже были заложены качества, предопределявшие великую карьеру».

В марте Корелли участвует в постановке новой оперы современного итальянского композитора и педагога Гвидо Гуэррини «Эней». Несмотря на то что на афише значились имена Бориса Христова, Мириам Пираццини и Антониэтты Стеллы (с которой Франко выступил впервые, и это было началом их многолетнего партнерства, омраченного, правда, в какой-то момент размолвкой в 1963 году, когда Стелла из-за конфликта с Корелли отказалась от выступлений в «Девушке с Запада» в «Ла Скала»), опера успеха не имела и выдержала всего два представления, лишний раз доказав, что после «Турандот» в Италии не было создано ни одной оперы подобного уровня. Все же, по свидетельству одного из критиков, Корелли в роли Турна неплохо смотрелся как актер: «Единственные действительно живые моменты появились лишь в последнем акте, в котором Эней (Христов) и Турн (Корелли) дерутся на почти голливудской дуэли из-за Лавинии (Стелла)».

Зато в апреле для Корелли произошло знаменательное событие – он дебютировал в опере В. Беллини «Норма», исполнив партию Поллиона. Вместе с Корелли в спектакле участвовали Федора Барбьери, Джулио Нери и – самое главное – Мария Каллас, находившаяся в то время в самом расцвете своего грандиозного дарования.

«В 1951 году итальянская общественность отмечала стопятидесятилетие со дня рождения сицилийского композитора Винченцо Беллини, чьи оперы, написанные в свое время для великих певцов, были почти забыты, ибо мало кто из современных вокалистов мог справиться с их труднейшей тесситурой и постичь особенности стиля. С появлением Каллас на сцене оперы Беллини обрели второе рождение и, как встарь, пленяли публику: Мария стала признанной и ведущей исполнительницей женских партий Беллини»*.

«Норма Каллас божественна», – таков был один из многочисленных отзывов на спектакль 1949 года, когда Мария впервые исполнила эту партию в стенах Римской оперы. И понять такие высказывания можно. Дело в том, что за Беллини прочно утвердилась слава гениального мелодиста и слабого драматурга. Одной из первых, кто попытался воссоздать образ беллиниевской Нормы так, как его задумывал композитор, была знаменитая американская певица, итальянка по происхождению, Роза Понсель. Она отличалась удивительно красивым голосом ровным во всем огромном диапазоне (по словам Джакомо Лаури-Вольпи, «ее голос был своего рода виолончелью, на которой она умела играть с ловкостью, говорившей о высшем, безупречном мастерстве»). К тому же она была наделена блестящими внешними данными и ярким актерским темпераментом. Мария Каллас, в общем-то, не слишком жаловавшая своих соперниц, даже если те уже давно не пели, как-то заметила, что «среди нас, королев оперы, первая, безусловно, Роза Понсель».

* Мария Каллас: Биография. Статьи. Интервью. М., Прогресс, 1978. С 40.

При этом следует заметить, что постоянные сопоставления с Понсель преследовали Каллас так же, как Корелли – с Марио дель Монако. Однако Понсель пела преимущественно в Америке и, несмотря на великолепную вокальную форму, довольно рано – в 1938 году – ушла со сцены. Хотя судьбой ей была дарована долгая жизнь. Певица скончалась в 1981 году на 85-м году жизни, пережив, кстати, и саму Марию Каллас. В театрах Италии в 30-х годах в партии Нормы блистала Мария Канилья, однако новую жизнь этому персонажу дала именно Каллас. Критик Теодоро Челли так описывает впечатления от спектаклей с участием певицы: «Вспомните, как Мария Каллас поет последний акт „Нормы“, где жрица друидов признается в своем страшном прегрешении. Когда друиды настойчиво требуют назвать имя совершившей бесчестие жрицы, Норма отвечает: „Son io“*, и эта нота с ферматой, от своего полного звучания переходящая почти к шепоту, безошибочно выражает смятение несчастной женщины, смиренно признающейся в заблуждении, за которое ей придется заплатить жизнью. Вероятно, мой пример недостаточно убедителен, тем не менее всякий, кто слышал тончайшие интерпретации Каллас непредубежденными ушами, знает, что весь музыкальный образ Нормы Каллас сплетен из таких мелких, тщательно продуманных оттенков, как знает и то, что забыть их невозможно. Скажем, разве можно забыть эту не поддающуюся словесному выражению патетическую окраску, которую Каллас нашла в дуэте с Поллионом во втором акте оперы „Pel tuo Dio, pel figli tuoi…“**. Норма яростно пытается убедить Поллиона отказаться от страсти к Адальджизе, напоминая „жестокому римлянину“ о детях, связывающих их в память о былой любви. Норма колеблется, привести или нет римскому консулу этот последний аргумент, и ее сложное душевное состояние, когда в ней борются любовь и гордость, замечательно передается в этой фразе, которую Каллас неожиданно поет mezza voce необъяснимо щемящей и тоскливой окраски.

* «Это я» (итал.).

** «Ради твоего Бога, ради твоих сыновей…» (итал.).

Этот пример достаточно красноречив, другие, пожалуй, очень трудно описать, но они производят свое воздействие на слушателя, даже если он не вполне отдает себе в этом отчет»*. Заметим к этому, что внешне Мария Каллас в те годы еще была мало похожа на тот образ, который всем известен, – она еще не избавилась ни от излишней полноты, ни от собственных комплексов по этому поводу. И все же именно тогда ее вокальная форма была на недосягаемой высоте. Именно с момента, когда певица внешне «переродилась», началось медленное угасание ее феноменального голоса.

Достойной партнершей Каллас была и Федора Барбьери, занявшая в те годы ведущее положение на сценах «Ла Скала», «Метрополитен Опера» и театра «Колон». Барбьери в тс годы входила в число самых любимых публикой меццо-сопрано. Она отличалась не только блестящей вокальной техникой, но и ярким артистическим темпераментом. Барбьери была блестящей исполнительницей партий Золушки, Эболи, Азучены, Амнерис, Кармен и многих других (репертуар певицы был огромным – всего свыше 100 ролей!).

Огромной любовью у публики и коллег (а у самой широкой аудитории – после появления фильмов-опер «Севильский цирюльник» и «Риголетто») пользовался замечательный бас Джулио Нери. Тито Гобби вспоминает: «Я счастлив, что во многих незабываемых спектаклях этот честный простодушный гигант играл рядом со мной. У него был уникальный голос, благородный и мощный, от природы удивительно точный»**. В книге «Вокальные параллели» Дж. Лаури-Вольпи с большой симпатией пишет о Нери и заключает сожалением, что судьба была несправедлива к певцу – он так и не был приглашен в «Ла Скала», куда всю жизнь мечтал попасть. Однако на этот раз память изменяет легендарному тенору: достаточно просмотреть афиши миланского театра, чтобы убедиться в том, что Нери выступал там довольно регулярно и в «гротескном мире театра», на который сетует Лаури-Вольпи, не все так уж печально.

* Мария Каллас: Биография. Статьи. Интервью. С. 115.

** Гобби Т. Мир итальянской оперы. С. 93.

Партию Поллиона Корелли пел сравнительно редко и не особо ее любил. Тем не менее, тогда он исполнил ее с мастерством, вполне достойным его прославленных коллег. Как писали критики, «Поллион Франко Корелли внушителен не только благодаря сценической внешности: деспот, конечно, «без нагрудника и розовых чулок», он обладает также «мужественным голосом, горячим и страшным в центральных моментах, сверкающим, как острие клинка». Поллион, выходящий из тени, в которую его традиционно отодвигала гигантская фигура Нормы, и занимающий свое законное место третьего главного героя наравне с двумя жрицами. Могущественный Поллион, обладающий богатыми оттенками персонаж, который импонирует своей надменностью завоевателя, но который также находит, когда того требует ситуация, тонкие интонации беллиниевской роли, технически передаваемые волнующим пением вполголоса».

К счастью, сохранились записи «Нормы» с участием Корелли: четыре «живые» и одна студийная. В них мы можем услышать голоса почти всех участников того спектакля (записи 2 и 4 января 1958 года знаменательны – это едва ли не последние записи голоса Джулио Нери, безвременно скончавшегося в апреле того же года). Самая ранняя из них – 19 ноября 1953 года из Театра Верди в Триесте с Еленой Николаи и Борисом Христовым – вероятно, больше других дает возможность представить, каким был Поллион Корелли во время его дебюта в этой партии.

В апреле на одном из шести спектаклей «Кармен» в Римской опере, прошедших, как обычно, с шумным успехом, Корелли впервые выступил с баритоном, с которым в дальнейшем судьба будет сводить его довольно часто. Речь идет об обладателе очень большого и красивого голоса – Джан-Джакомо Гуэльфи. Гуэльфи родился в1924 году в Риме, где и учился в колледже. В этот период он пел сопрановым голосом в церковном хоре, а позднее – в студенческих постановках французских оперетт (ему приходилось петь женские партии – девочек в колледже не было). Поначалу Гуэльфи помышлял о карьере юриста (и даже получил звание доктора юриспруденции), однако в восемнадцать лет, после того как миновал период «ломки» голоса, он начал заниматься пением – сперва как драматический тенор. Однако вскоре у него обнаружился прекрасный баритон, который певец и стал развивать. Среди педагогов Гуэльфи был и Титта Руффо, о котором Джан-Джакомо рассказывает в самых восторженных словах, называя лучшим баритоном мира (что, в общем-то, соответствует действительности). Дебют Гуэльфи состоялся в Сполето в 1950 году, где он исполнил партию Риголетто. Уже через два года он был приглашен в «Ла Скала», где выступил почти во всех ведущих баритоновых партиях (с театром певец приезжал, кстати говоря, и в нашу страну), а в 60 – 70-х годах постоянно выступал в «Метрополитен Опера» (в основном в партии Скарпиа). В этом же году в одном из спектаклей «Кармен» Корелли выступил и с женой Гуэльфи – сопрано Лаурой Кароль, певшей Микаэлу.

Помимо Пии Тассинари, исполнявшей Кармен, в этой же роли выступала еще одна «звезда», пользовавшаяся в этой партии безоговорочным успехом – Джанна Педерцини, ученица легендарного тенора и педагога Фернандо де Лючия – певица, чей незаурядный актерский темперамент очень высоко оценивали даже извечные соперницы – Федора Барбьери и Джульетта Симионато.

Двадцать шестого мая состоялось открытие знаменитого фестиваля «Флорентийский Музыкальный Май», на котором впервые за рубежом (и в Италии) прозвучала опера «Война и мир» скончавшегося за полтора месяца до этого С.С. Прокофьева.

Записью именно этого спектакля открывается дискография Франко Корелли*.

Над «Войной и миром» Прокофьев работал в первые годы Великой Отечественной войны, и в 1944 году, в Москве, опера была представлена публике в концертном исполнении. Однако первоначальная редакция не удовлетворила автора, и он работал над оперой почти до конца жизни, продумывая разные варианты ее композиции. В результате «Война и мир» стала известна в нескольких редакциях, самая полная из которых была рассчитана на постановку в два вечера. Сейчас уже трудно установить, сколько сцен было в распоряжении организаторов премьеры оперы в Италии. Сделали они купюры сами, или до них дошли не все сцены, но факт остается фактом: слушая запись «Войны и мира» с флорентийского фестиваля, мы не обнаружим в ней не только нескольких известных картин, но, например, знаменитого вальса и арии Кутузова. Тем не менее, именно эта версия была наиболее полной из всех, поставленных на сцене к тому времени**.

Надо сказать, что на родине композитора «Война и мир» не была оценена по достоинству. Несмотря на то, что один из первых спектаклей удостоился Сталинской премии, начавшаяся вскоре после этого события очередная борьба с «сумбуром вместо музыки» больно ударила по многим замечательным музыкантам нашей страны, в том числе и по Прокофьеву.

* Марина Боаньо рассказывает любопытный эпизод. Пытаясь найти первую запись голоса Корелли, она обнаружила в архиве пластинку с записями фрагментов «Кармен», на которой значилась дата 19 декабря 1952 года. Однако изучение хронологии выступлений певца привело ее к убеждению, что этот спектакль в театре «Сан Карло» в Неаполе состоялся ровно год спустя.

** Впервые опера, включавшая тогда восемь картин, была исполнена на сцене Малого оперного театра в Ленинграде в 1946 году, а премьера всех тринадцати картин состоялась в московском театре им. Станиславского и Немировича-Данченко только в 1957-м.

Вот, к примеру, что говорил на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) в 1948 году ректор

Ленинградской консерватории, пианист Павел Серебряков: «Я беру на себя смелость заявить, что опера Прокофьева «Война и мир» не является той оперой, которая может быть понята и принята народом. Я слышал эту оперу. Она ничего не дает ни уму, ни сердцу, а ведь я музыкант. Какие же могут быть ощущения у рядового слушателя? Поклонники этой оперы заявляли мне, что ее нужно послушать раз пять, тогда я ее пойму. Спрашивается, для кого написано это сочинение: для ограниченного круга людей или для народа? По-видимому, не для народа. И если за подобное произведение присуждается Сталинская премия, это дезориентирует композитора и общественность»*.

Однако за рубежом авторитет Прокофьева был непререкаем и его произведения (разумеется, за исключением откровенно конъюнктурных, вроде «Повести о настоящем человеке») встречали живейший интерес, так что постановщики спектакля во Флоренции в успехе спектакля не сомневались. К тому же состав исполнителей был в прямом смысле «звездным». Здесь можно встретить имена Розанны Картери, Федоры Барбьери, Чези Броджини, Мирто Пикки, Ансельмо Кольцани, Итало Тайо, Ренато Капекки, Фернандо Корены.

Для всех, кто помнит роман Толстого, может показаться странным и забавным тот факт, что высокий, стройный красавец Корелли исполнял партию… Пьера Безухова!** Тем не менее, он вполне успешно с ней справился и получил неплохие отзывы прессы: «Пьер Безухов великолепен в смысле вокала, пылкости и владения неприступной партией», – читаем мы в комментарии к live-альбому с записью первой постановки.

* Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). М., 1948. С. 42.

** В статье Е. С. Цодокова, посвященной Корелли, неверно указано, что Корелли пел Анатоля Курагина (Цодоков Е. С. Опера: Энциклопедический словарь. М., Композитор, 1999. С. 189). В действительности эту роль исполнял Мирто Пикки.

Заметим, что в этой «исторической» записи партия Безухова начинается со слов «Что случилось?», и Корелли, судя по всему от чрезмерного волнения, произнес их несколько «зажатым» голосом, хотя уже в следующих фразах обрел уверенность и должную форму. Аналогичная ситуация: некоторая скованность в начале партии и реванш в дальнейшем – в последующем будет довольно типичной для нашего тенора.

Эта постановка позволила Корелли близко познакомиться со многими выдающимися исполнителями, но была здесь и одна в буквальном смысле «эпохальная» встреча: Франко впервые выступил с певцом, совместная работа с которым на протяжении последующих двенадцати лет привела их обоих к таким результатам, что они, вне всякого сомнения, вошли в золотой фонд оперного искусства XX столетия.

Марио дель Монако в своих воспоминаниях, давая краткие характеристики своим любимым партнерам, пишет следующее: «Наконец, с бесконечной тоской я вспоминаю Этторе Бастианини, обладателя одного из красивейших баритонов тех лет, редкостно соединявшего прекрасную дикцию и мастерство бельканто»*. Слова о том, почему дель Монако вспоминает певца с тоской, были оставлены в русском переводе книги без комментария. Однако любителям оперы он и не требовался. Известный российский коллекционер, автор и ведущий выходившей несколько десятилетий в ленинградском эфире программы «Из коллекции редких записей» Максим Павлович Мальков не может до сих пор забыть то чувство шока и боли, которое вызвало известие о смерти Этторе Бастианини 25 января 1967 года. Однако это сообщение было неожиданностью и для большинства коллег замечательного певца.

Этторе Бастианини родился 24 сентября 1922 года в Сьене. Мальчик рос без отца, и мать была для него единственным близким человеком. После того, как Этторе окончил начальную школу, мама определила его к маэстро Гаэтано Ванни, который стал заниматься музыкальным воспитанием юноши.

* Монако Марио дель. Моя жизнь, мои успехи. С. 90.

До призыва в армию в конце 1944 года Этторе пел в хоре, принимая участие в различных музыкальных мероприятиях. По счастью, на воинской службе – в воздушных войсках – он пробыл всего несколько месяцев, так как война близилась к концу. 28 января 1945 года в сьенском «Teatro Rex» состоялся дебют Бастианини. Он исполнил тогда две арии – Vecchia zimmara из «Богемы» и La Calunnia из «Севильского цирюльника», включив вскоре и Коллена, и Дона Базилио в свой постоянный репертуар. Да, Этторе Бастианини начал сольную карьеру как бас и вынужден был им оставаться семь последующих лет! Он выступал в лучших театрах Италии в партиях Дона Базилио, Мефистофеля в опере Гуно, Феррандо в «Трубадуре», Тальпы (Крота) в «Плаще» Пуччини, Рамфиса и царя Египта в «Аиде» (кстати говоря, и в самом Египте), Тимура в «Турандот», а также в басовых партиях «Сомнамбулы», «Лючии ди Ламмермур», «Вильгельма Телля», «Силы судьбы», «Федоры», «Мадам Баттерфляй», «Джанни Скикки», «Осуждения Фауста» Берлиоза, «Царя Эдипа» Стравинского. Его партнерами были звезды итальянской оперы: Гальяно Мазини, Беньямино Джильи, Мария Канилья, Джанна Педерцини и многие другие. Могли ли подумать знаменитые баритоны Тито Гобби и Джино Беки, выступавшие в партии Риголетто, что через несколько лет молодой бас, исполнявший Спарафучиле (вспомним, какой нижний регистр необходим для этой роли!) и пользовавшийся весьма далеким от настоящего признания успехом, будет назван лучшим баритоном Италии, очевидно превзойдя по вокальным возможностям, по крайней мере, первого из них*.

* Несмотря на огромнейшую популярность и незаурядное мастерство, Тито Гобби обладал, пожалуй, не самыми выдающимися вокальными данными. Джино Беки в лучшие свои годы был вне конкуренции. Любопытный факт: именно Джино Беки настоял на том, чтобы Бастианини «переквалифицировался» в баритона.

Однако признание это пришло не сразу – первая попытка перейти в баритоновый репертуар (17 января 1952 года, Жорж Жермон в «Травиате»), как это советовали некоторые из друзей певца, принесла ему разочарование – успеха у публики Бастианини не имел, да и сам он понимал, что еще недостаточно готов к такому переходу. И тогда он обратился за помощью к маэстро Лучано Беттарини, с которым, оставив на время сцену, прозанимался около семи месяцев. Так как оплаты за выступления второстепенного баса, каким был в то время Этторе, едва хватало на пропитание и на содержание матери, педагог (как это нередко бывало в Италии, например с Тито Гобби) давал уроки бесплатно, веря, что с такой роскошной вокальной базой молодой человек сделает блестящую карьеру и сможет быстро с ним рассчитаться. Прогнозы маэстро оправдались даже раньше, чем он ожидал. В июле того же года Бастианини выступил в партиях Риголетто в Сье-не, Амонасро в Пескаре и Жермона в Болонье, причем с таким оглушительным успехом, что предложения, одно заманчивей другого, стали поступать из самых знаменитых театров. Он выступал в театре «Комунале» во Флоренции в партии Елецкого в «Пиковой даме», в Гамбурге пел снова в «Плаще», но уже Мишеля; затем снова во Флоренции – в «Лючии» с Марией Каллас и Джакомо Лаури-Волыш, который, как раз в те годы работая над своей знаменитой книгой «Вокальные параллели», вскоре написал о баритоне-неофите следующее: «Это голос чисто баритоновый: податливый, уверенно звучащий, баттистиниевского типа* (…). Бастианини все более выдвигается и занимает в «Ла Скала» ведущее положение. Одно наслаждение слушать его в «Риголетто», в «Джоконде», слышать его великолепное легато, эти отшлифованные мягкие звуки, не омрачаемые техническими недостатками»**.

* С последним заявлением аналитика мы позволим себе не согласиться: Баттистини обладал голосом совсем иного типа, был более «легким», гибким, «прозрачным», что совсем не соотносится с густым «бархатным» звуком Бастианини.

![Книга Вампир — граф Дракула [редакция 1912 г.] автора Брэм Стокер](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-vampir-graf-drakula-redakciya-1912-g.-69978.jpg)