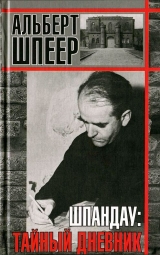

Текст книги "Шпандау: Тайный дневник"

Автор книги: Альберт Шпеер

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)

Вечером мне предоставляется возможность отыграться на Гессе за его маленькие хитрости. Он берет в библиотеке мемуары Швенингера, личного врача Бисмарка.

– Кто такой Бисмарк? – с изумленным спокойствием вопрошает он.

– Разве вы не знаете, герр Гесс? Создатель бисмаркской селедки[10]10

Так в Германии называют маринованную сельдь.

[Закрыть], конечно.

Все смеются. Оскорбленный Гесс покидает библиотеку. Позже я иду к нему в камеру и извиняюсь.

6 января 1950 года. Сегодня в коридоре произошел разговор, характерный для тюремного идиотизма. Участвовали: британский охранник Лонг, в этот раз лишь слегка подшофе, санитар Миз и я. Предмет разговора, Рудольф Гесс, молча стоял в стороне и наблюдал за этой сценой с напускным равнодушием. Лонг с упреком протягивает мне изодранную рубашку и спрашивает:

– Что это?

– Рубашка, – отвечаю я.

Раздражаясь, Лонг продолжает:

– Я не об этом. Что за рубашка?

Я все еще воспринимаю его вопросы буквально.

– Порванная рубашка.

На лице Лонга появляются признаки неуверенности.

– Но как она попала в мусорный бак?

Я напоминаю, что по инструкции, которую мы недавно получили, поношенную одежду надо выбрасывать в обычный мусорный бак.

– Но я не понимаю, – сетует Лонг. – Мусор относят в подвал, а в подвал имеют доступ гражданские служащие.

Я смотрю на него с удивлением.

– Но какой вред служащим от рваной рубашки?

– Вы не понимаете, – отвечает охранник. – Это же рубашка Седьмого!

Я все равно не понимаю и оглядываюсь на Гесса.

– Ну и что? Что особенного в рубашках Гесса?

Лонг потрясен.

– Как вы не можете понять? Неужели вы не слышали, что немецкие генералы продавали после войны в качестве сувениров? Не только свои медали, портупеи, сапоги для верховой езды или эполеты, но и даже перочинные ножи и семейные фотографии.

Я качаю головой.

– Но порванная рубашка… Гесса.

Я снова оглядываюсь на Гесса, который, опираясь на метлу, безмолвно взирает на нас с некоторой долей презрения.

– Ну конечно, какие могут быть вопросы, – говорит Лонг. – Что вы знаете о сувенирах? Или о том, до какого безумия доходят люди? Даже сегодня такая рубашка стоит не меньше десяти марок, а то и все двенадцать. Подумайте, сколько она будет стоить через сто лет!

Я решил ему подыграть.

– Вы правы. Тогда за нее точно можно будет выручить сто пятьдесят марок. Здесь семь заключенных, трое из них – с пожизненным сроком. Получается… ну, скажем, четыреста рубашек. Только представьте, сколько они будут стоить через сто лет.

Лонг сияет. С торжествующим видом он поворачивается к санитару.

– Шестьдесят тысяч марок! Эти рубашки стоят шестьдесят тысяч марок. А вы бросаете их в подвал, где до них могут добраться служащие!

– Но санитар не отвечает за безопасность, – вмешиваюсь я.

Лонг начинает злиться.

– Выбрасывая мусор из бака, – говорит он, по-прежнему обращаясь к Мизу, – нужно его проверять. Подумайте, что еще может выйти за ворота тюрьмы вместе с мусором.

– Все верно, – качает головой Миз. – Но я отказываюсь проверять баки. Я что, должен руками рыться в мусоре? Если на то пошло, это не моя работа, а ваша.

После недолгих раздумий Лонг принимает решение:

– Мы изменим порядок. Все порванную и поношенную одежде заключенных будем вносить в список. Регистрировать только новую одежду неправильно. Старые вещи гораздо важнее. Будем вести журналы. Все выброшенные вещи подлежат учету. Вот так мы решим эту проблему. Я сделаю все необходимое.

Лонг уходит с решительным видом. Но я знаю, что ничего он не сделает. Лонг, как и другие охранники, обленился за годы безделья. Тюрьма практически неизбежно деморализует охранников, равно как и охраняемых.

7 января 1950 года. В прошлом году нас осматривал американский глазной врач. Сегодня Донахью показал мне статью в «Сатердей Ивнинг Пост», в которой врач рассказывает о посещении Шпандау и пишет о своих впечатлениях: «Шпеер разительно отличался от других заключенных. Он, безусловно, самый энергичный среди них, но, вероятно, и самый опасный». Что творится в голове посетителя, да еще и врача к тому же, если заключенный, почти пять лет проведший в тюрьме и страдающий приступами депрессии, кажется ему «энергичным» и «опасным»?

14 февраля 1950 года. Еще одно свидание с женой – первое за восемь месяцев. Целый час! Чувствую себя обновленным и почти счастливым.

Несмотря на все письма, в том числе полученные по тайному каналу, воображение всегда рисовало тусклые и ошибочные картины. Хватило часа, чтобы понять – я видел в ее письмах слишком много тоски, слишком много боли. Может быть, часть моей собственной горечи проникла в эти письма. Во всяком случае она выглядела такой спокойной и безмятежной. В будущем, перед тем как писать ей письмо, я буду вызывать в памяти этот ее образ. В начале любого письма, как перед каждой частью музыкального произведения, следовало бы указывать его характер. К примеру: «Легкое и спокойное, но с оттенком печали», «Грустное, но без безысходности, con motto».

За несколько часов до свидания я попросил иголку с ниткой, чтобы пришить пуговицы. Вдев нитку, я достал куртку и не смог найти иголку. Я поискал на кровати, потом – сумасшествие! – убрал подушку, потом одеяло. Я разобрал кровать на части, снят жакет и брюки, осмотрел нижнее белье: практически устроил самому себе личный досмотр. На глаза навернулись слезы. В отчаянии и изнеможении я сел на кровать и увидел на полу иголку с ниткой.

15 февраля 1950 года. Наверное, отложу следующий визит жены до августа; тогда мы сможем провести вместе три четверти часа. Или до октября; тогда нам дадут целый час. Во время коротких получасовых свиданий первые пятнадцать минут мы слишком возбуждены от встречи друг с другом, а следующие пятнадцать минут – от скорого расставания.

20 февраля 1950 года. Сердце совершает скачки, поэтому последние четыре вечера приходится принимать «Теоминал». Это экстрасистолия, вызванная, судя по записям в медицинской карте, монотонностью жизни и изоляцией от общества. Вполне распространенный симптом.

Жена привезла две симпатичные фланелевые рубашки. До чего хорошая одежда усиливает восприятие себя как личности. Раньше подобное чувство я испытывал, садясь за руль своей пятилитровой спортивной машины. Теперь ее заменила рубашка.

1 апреля 1950 года. Утром в честь 1 апреля разыграл Функа. Я сказал ему, что американский врач, который недавно нас осматривал, прописал мне пить каждый вечер полбутылки шампанского для улучшения кровообращения. Я даже продемонстрировал ему пробку от шампанского, которую Функ с тоской и ностальгией в глазах повертел в руках. «Мое кровообращение хуже вашего!» – возмутился он, и я с трудом удержал его от немедленного визита к врачу.

6 апреля 1950 года. Посол Франсуа-Понсе попросил директора Бресара узнать у меня и Нейрата, есть ли у нас какие-нибудь пожелания. «Быть свободным, конечно», – ответил я.

7 апреля 1950 года. Сегодня во время работы в саду Ширах вдруг воскликнул: «С запада надвигаются тучи. Наверное, у нас пойдет дождь». Меня поразила его манера речи – в обычных обстоятельствах он, скорее всего, сказал бы: «Собираются тучи. Будет дождь», или что-то в таком роде. Мы все выражаемся неким стилизованным книжным языком. К примеру, Функ всегда называет песчаную землю Бранденбурга «плодородной почвой». Ширах «кушает», когда ест тюремную пищу. Нейрат говорит, что хочет «еще минутку понежиться на весеннем солнышке». Может, это связано с «обетом молчания», который официально никто не отменял. Прошло почти пять лет, но в присутствии русских мы произносим всего несколько предложений в день. В течение четырех-пяти часов нашими интеллектуальными собеседниками становятся книги.

К сегодняшнему дню я прочитал почти все книги по итальянскому Возрождению, которые были в библиотеке Шпандау. Творения Делорма и благородство замка Анси-ле-фран впервые заставили меня осознать, что архитектура может быть великой без монументальности, что этот стиль классицизма производит столь сильное впечатление именно благодаря отсутствию внешних эффектов. В сущности, на фоне строгой красоты раннего французского Возрождения напоминающие крепости флорентийские замки выглядят вульгарно. Последние были для меня идеалом в годы, когда я проектировал дворец фюрера. Развитие немецкого искусства в ту эпоху вызывает разочарование. Вендель Диттерлин, к примеру, не идет ни в какое сравнение с Делормом. У Диттерлина элементы античности накладываются на вычурные строения в стиле поздней готики. Все кажется излишне живописным, нет четких линий; нет внутренней свободы. Теперь я понимаю, откуда берут начало витиеватые фасады Гейдельбергского замка, стоящего всего в нескольких сотнях метров от дома моих родителей.

Возрождение, возникнув в Италии, распространилось на Францию и Англию, но, в сущности, обошло стороной Германию. Возможно, одна из причин успеха Гитлера кроется именно в том, что гуманистическая культура не добралась до Германии.

9 апреля 1950 года. Уже несколько недель Гесс отказывается вставать по утрам, умываться, идти за завтраком. Говорит, что испытывает нестерпимую боль. Порой в его камере возникают шумные ссоры с охранниками. В ответ на крики: «Подъем! Встать с кровати!» – слышится хныканье Гесса: «Больно! Не могу. Не могу идти. Не видите, как я мучаюсь?» Теперь по распоряжению американского врача Гесс должен утром на час встать с кровати, умыться и убрать в своей камере, а потом может снова лечь. Мне больше не разрешают приносить ему еду. Врач явно думает, что Гесс симулирует. Рентген не выявил никаких серьезных отклонений.

13 апреля 1950 года. Посылка с подарками ко дню рождения: пижама и несколько кусков мыла. Я получил ее сегодня с опозданием на четыре недели.

14 апреля 1950 года. Нас осматривал американский психиатр. Гесс всячески изображал умалишенного. Все остальные постарались как можно скорее сбежать от назойливых расспросов. На меня врач потратил полчаса. Интересно было бы прочитать его заключение.

17 апреля 1950 года. Начальник охраны Террей сообщил нам, что директора утвердили новые правила; теперь запрещается вешать картинки на стенах в камере. Несколько семейных фотографий можно пока оставить.

В унынии снимаю репродукции классического искусства – напоминания о моем настоящем мире. Это бессмысленное притеснение после долгого заключения причиняет мне больше боли, чем сама потеря.

20 апреля 1950 года. «Герр Шпеер, ко мне вернулась память! – подходя ко мне, восклицает Гесс. – Хотите, докажу?» И не дожидаясь ответа, вываливает на меня подробные сведения о литературе и истории, большей частью, о том, что мне неизвестно. Неужели своим чудесным исцелением он обязан психиатру?

27 апреля 1950 года. Работал четыре недели и сегодня завершил проект большого загородного дома. Второе решение нравится мне больше. Теперь деревья получаются лучше; я набил на них руку в нюрнбергской тюрьме.

26 мая 1950 года. Чтобы отвлечься, последние несколько дней разрабатывал проект скромного домика типа ранчо для Джека Донахью. Небольшой коттедж, соответствующий его ограниченным доходам. Он хочет строить где-нибудь на юге Соединенных Штатов. Поработав в мелком масштабе, что, в общем-то, не мой стиль, решил расслабиться и начертить проект дома побольше. Такой я бы построил для себя, если бы у меня снова появились деньги.

По распоряжению директоров британского начальника охраны Летхэма назначили ответственным за сад. Он ездил в отпуск домой в Шотландию и привез семена и рассаду Цветов; у его брата там питомник. Но нас беспокоят эти нововведения. Мы боимся, что из-за цветочных грядок русский директор станет еще требовательнее. Недавно он заявил, что работа в саду ухудшает дисциплину и осложняет жизнь наших охранников. Он с удовольствием заставил бы нас снова, как три года назад, ходить по кругу на расстоянии десяти шагов друг от друга, заложив руки за спину.

1 июня 1950 года. Капеллана Казалиса, который три года заботился о нас, переводят в Страсбург. Благодаря его проповедям моя вера обрела смысл. Он не терпит полумер и добивается успеха, потому что вкладывает в дело всю душу. Может быть, и в будущем его влияние поможет мне пережить эти годы в Шпандау.

Чтобы не лишиться присутствия духа на его последней проповеди, я попытался перевести его слова на французский. Потом нам удалось полчаса посидеть вместе, потому что никого из русских не было поблизости. Глубоко тронутый, я с полной уверенностью сказал ему на прощание: «Сохрани Господь вашу силу».

7 июня 1950 года. Нам снова запретили есть плоды во время работы в саду. Так как я занимаюсь грядками с клубникой, начальник приставил ко мне Мушина. Но этот славный парень периодически демонстративно делает поворот кругом и показывает мне спину. Пока он так стоит, я успеваю съесть пригоршню ягод.

18 июня 1950 года. Мои цветы растут великолепно. Я договорился с Летхэмом, что в следующем году, если я еще буду в Шпандау, мне выделят большую площадь под цветочный сад. Летхэм обещает все устроить.

Вечер. В контрабандном письме жена сообщает, что 25 мая с ней связалось тюбингенское издательство «Гелиополис Ферлаг», которое также издает Эрнста Юнгера. Они хотели бы потом опубликовать мои воспоминания. Вместе с письмом миссис Кнопф это второе предложение! Не думал, что я еще кому-то интересен. Попросил жену вежливо им отказать, но оставить дверь открытой для будущих предложений. Хотя я начал вести записи здесь, после освобождения мне потребуется года три-четыре, чтобы их обработать и превратить в книгу.

22 июня 1950 года. Затяжная весна подходит к концу. В эти недели 1950-го планировалось завершение первого этапа строительства столицы нового мира – «Германии». Когда в 1939-м я пообещал Гитлеру успеть к этому сроку, он с воодушевлением заговорил о Всемирной выставке, которая будет проходить в 1950 году в еще пустующих зданиях. В 1939-м мы начали с главного здания – Народного дома: уже расчищали строительную площадку и заказывали гранит. Заключили договоры с несколькими верфями на строительство специальных кораблей для перевозки гранитных блоков из Скандинавии. Сегодня мне кажется, что все это делалось напоказ, потому что слухи о сроках строительства, конечно же, дошли до дипломатов и разведчиков; очевидно, что даже очень быстрая война неизбежно перечеркнула бы все наши планы. Как все это теперь от меня далеко. Другой мир! Вспоминая, я не испытываю ни печали, ни злости. Просто все это стало мне чужим.

23 июня 1950 года. Лично для меня все изменилось 8 февраля 1942 года. Будь я всего лишь архитектором Гитлера, со мной ничего бы не случилось после поражения в войне; меня бы даже не вызвали в органы по денацификации. Вероятно, я стал бы просто еще одним Брекером или более известным Гислером. Никто не отдал бы архитектора под суд. Мои помощники, которые вместе со мной разрабатывали проекты реконструкции Берлина, как пишет жена, снова вернулись к работе; они занимаются городским планированием и архитектурой, дела у них идут хорошо, и им даже удается помогать моей семье.

3 июля 1950 года. Большой жук-плавунец ползет в направлении Ванзее. Нейрат, Дёниц, Редер и я окружили насекомое и несколько раз пытались развернуть его в другую сторону. Сделав два-три круга, он все равно возвращается к прежнему курсу. Говорим о животных инстинктах. Мы стали любителями животных. Я даже запрещаю гонять мышей в моей части сада.

8 июля 1950 года. В какой-то из последних заметок я писал, что очень отдалился от мира грандиозных зданий, которые я проектировал для Гитлера. Но сегодня ночью, когда я лежал без сна, мои мысли постоянно возвращались к этим зданиям. Видимо, мне труднее расстаться с миром иллюзий, чем я готов признать. Проснувшись, я по памяти нарисовал несколько берлинских и нюрнбергских зданий. Последним, что я по-настоящему строил для Гитлера, были казармы и укрытия – к примеру, просторный коттедж в небольшом сосновом лесу в Виннице. Несколько извилистых аллей создавали впечатление парка или сада. Все это разительно отличалось от убогих деревушек и грязных улочек Винницы.

Как-то раз Гитлер стал, по своему обыкновению, высмеивать примитивность местных жителей. Его поддержал Геринг, пошутив, что им надо продавать бусы, как африканским дикарям. На следующее утро – стоял необычно жаркий сухой день – я с несколькими спутниками отправился осматривать окрестности. Но когда я вошел в одну из убогих лачуг, мне радушно предложили хлеб с солью. В углу каждого домика висела икона, украшенная цветами. В тот день я мог ездить по деревням без вооруженной охраны. А всего через шесть месяцев Гитлер преобразил этот мир; повсюду формировались партизанские отряды, которые вели жестокую войну против нас.

10 июля 1950 года. Утром напряженные отношения с Ширахом вылились в открытое столкновение. Подумать только, он разозлился из-за метлы!

Он внезапно накинулся на меня:

– Как ты смеешь брать мою метлу? Безобразие!

Я сказал, что не потерплю такого наглого тона.

– Это я наглый? – взорвался он. – Да твое высокомерие всем действует на нервы. Неужели ты этого не видишь?

Теперь мы перестали здороваться друг с другом.

Между прочим, несколько дней назад Функ предупредил меня насчет своего друга Шираха. Сказал, что тот наговаривает на меня охранникам и другим заключенным, ставит под сомнение мою способность хранить секреты и всех предостерегает от разговоров со мной. И в самом деле, с тех пор со мной почти никто не разговаривает. Я отошел от своего решения хранить молчание. Видимо, такие вещи не для меня, я хватаюсь за любую возможность поболтать с охранниками – пусть даже о пустяках.

Но, скорее всего, ссора с Ширахом надолго не затянется. Шпандау – не место для вражды. В любом случае мы уже несколько раз ссорились и мирились.

Первая ссора произошла вскоре после моего назначения на пост министра вооружений, когда я прилетел из Силезии в Вену, чтобы решить некоторые вопросы. Я передал Шираху, в то время гауляйтеру Вены, просьбу встретить меня в аэропорту, чтобы по дороге в город обсудить проблемы производства. Но он не приехал; он передал записку моему адъютанту, в которой сообщал, что гауляйтер встречает только глав государства. Он ждет меня в любое время в своем кабинете. Я в свою очередь написал в ответ, что он может встретиться со мной в гостинице «Империал», если пожелает.

Эта ссора из-за вопросов протокола, такая же глупая, как и наш последний спор, оборвала все связи между мной и Ширахом вплоть до конца 1944 года. Всякий раз, когда я приезжал в Вену с инспекцией, Ширах якобы находился в отъезде. На совещания он присылал своего заместителя, и я неизменно просил передать, что буду рад принять его в гостинице «Империал».

В начале войны Ширах был еще в фаворе у Гитлера. Говорят, летом 1942-го Гитлер заметил в узком кругу, что возлагает большие надежды на Шираха. Может быть, Ширах видел во мне соперника; это объяснило бы его поведение.

21 июля 1950 года. Несмотря на явное недовольство Шираха, Функ сегодня присел рядом со мной на скамейку в саду. Оба вялые от однообразной еды русского месяца. В пяти шагах от нас грядка с огурцами. После небольшой паузы Функ вдруг говорит:

– Я бы съел огурец. А вы?

Я качаю головой. Долгая пауза. Функ продолжает сидеть, и тогда я замечаю:

– Это интересно с точки зрения психологии. Наверное, вам не хватает сил, чтобы подняться самому.

Функ апатично качает головой.

– Нет, дело не в этом. Но если бы вы пошли за огурцом, я бы попросил вас принести и мне.

Хотя бы для того чтобы позлить Шираха, который Крутится рядом с граблями в руках, я пользуюсь случаем и завожу обстоятельный разговор с Функом. Мы обсуждаем то одно, то другое и наконец доходим до планов Гитлера по освоению и заселению завоеванных восточных территорий. Мы рассуждаем, что эти планы обеспечили бы Нас работой до конца жизни. В мою задачу входило бы составлять проекты городов, военных баз, дорог и тому подобного. Функ руководил бы экономическим развитием этих районов. Он рассказал мне об идее Гитлера разработать систему экономической эксплуатации, используя разницу в стоимости валют. «Сомневаюсь, что подобным способом можно было бы избавиться от колоссальных военных долгов. Обширные строительные программы Гитлера втянули бы нас в новые огромные долги».

Наряду с новыми городами планировалось построить гигантские кладбища, похожие на курганы античного мира, но высотой сто метров или больше. Вильгельм Крейз, которому также поручили построить усыпальницу для героев на моем большом бульваре в Берлине, уже разработал несколько вариантов этих так называемых «цитаделей мертвых», и Гитлер их одобрил. В дополнение к крепостным деревням Гиммлера, в окрестностях русских городов должны были вырасти новые. В качестве примера Гитлер приводил Регенсбург, Аугсбург, Веймар или Гейдельберг. Города должны отличаться друг от друга. Ничего страшного, если мы скопируем знакомые здания – тогда даже в России мы сохраним любовь к родине. В античные времена, говорил Гитлер, никто не придумывал новые формы храмов для, скажем, колониальных городов на Сицилии. Еще он хотел использовать много красок. Он вспоминал, что «желтый цвет Марии Терезии» встречается на любой территории, находившейся под влиянием Габсбургской монархии, даже в такой глуши, как Монтенегро. Любой должен видеть, что наши здания от Украины и Белоруссии до самого Урала – продукты немецкой культуры.

Однажды около четырех часов утра, когда все были измучены и почти ничего не слышали, Гитлер выдвинул неожиданную идею – эти города нужно построить по образцу средневековых немецких городов. Было бы нелепо строить скученные Ротенбурги или Динкельсбюли на широких равнинах России. Но Гитлер умел убеждать. На эти города наверняка будут нападать бандиты. Чем меньше периметр городских стен, тем проще защищаться жителям. Плотность средневековых городов – прямой результат уязвимости и междоусобиц того времени, утверждал он, а не культурной отсталости.

В непосредственной близости от этих городов в немецком стиле Гитлер хотел разместить производственные предприятия. Все, что вам нужно, сырье и уголь, будет в изобилии, отметил он. Следует также поставить там военный завод, чтобы наши войска, охраняющие границы Азии, не испытывали проблем с вооружением.

– Вот так, Функ, – вставая, сказал я, – с тех пор прошло всего семь лет. А теперь я принесу вам огурец.

Днем в своей камере я припомнил другие пункты гитлеровских планов по Востоку. Я понимаю, насколько реальными и осязаемыми они были для Гитлера. Он часто показывал нам чертежи, в которых, к примеру, рассчитывал, сколько времени потребуется немецкому фермеру, живущему в заповедном имении на юге Украины, чтобы доехать до Берлина. Что примечательно, в своих расчетах он брал за основу «фольксваген»; после войны он собирался выпускать миллион этих машин в год. На последнем совещании, рассказывал он мне, Порше вновь уверял его, что автомобиль сможет ездить со скоростью около ста километров в час. То есть фермер из Киева или Одессы доберется до Берлина примерно за тридцать часов. В другой раз он заявил, что в каждой крупной деревне должна быть стоянка с одним и тем же названием – «Гастхоф зюр пост», как в Баварии. Еще один пример его навязчивой идеи, что немецкий фермер, заблудившийся на широких просторах России, должен видеть станции, где сможет чувствовать себя в безопасности и будет в привычном окружении.

Подкрепляя свою точку зрения собственными чертежами, Гитлер иногда обсуждал с министром путей сообщения Дорпмюллером современную систему железных дорог, ширина пути которых должна быть не менее четырех метров. Соответственно, поезда можно будет расширить до шести метров; появятся отличные спальные вагоны с настоящими спальнями по обе стороны прохода. Он решил, что высота вагонов будет от четырех с половиной до пяти метров; тогда в них можно будет разместить двухъярусные купе высотой два-два с половиной метра. Это размеры Дома; и очевидно, именно такой видел Гитлер новую железнодорожную систему для Востока. Поезда должны быть просторными, потому что целым семьям придется жить там по несколько дней. «Но вагон-ресторан мы сделаем одноэтажным. Только представьте: шесть метров в ширину, тридцать метров в длину и пять метров в высоту. Даже для дворца это весьма приличный банкетный зал, как может подтвердить министр Шпеер». Гитлер хотел, чтобы пассажирские и товарные поезда ходили по разным железнодорожным линиям; временами ему приходило в голову построить четырехпутные линии. Предполагалось проложить две западно-восточные линии, одну, берущую начало на севере от Урала, и южную линию от Каспийского моря. «Вот где нам повезет с нашей колониальной империей. Морским империям нужен флот; строительство и содержание флота стоит тысячи миллионов». Еще пока мы сидели вместе, Гитлер приказал Дорпмюллеру немедленно приступить к разработке планов и составлению сметы. Он приблизительно подсчитал, что грузовой вагон такого размера сможет перевозить больше ста тонн. Следовательно, целый поезд сможет перевезти столько же груза, сколько среднего размера корабль, скажем, около трех тысяч тонн. Это будут поезда сопровождения, и ни одна подводная лодка их не потопит.

Седовласый министр транспорта неуверенно кивнул. Задание явно привело его в замешательство.

23 июля 1950 года. По ночам я иногда слышу, как русские солдаты перекрикиваются на сторожевых вышках. У них есть телефоны, но они предпочитают кричать. Или же поют печальные песни.

24 июля 1950 года. Сияя от радости, Пиз сообщил мне, что некий герр Зибенхаар, председатель «Виттенау Рейхсбаннер», социал-демократической парламентской организации времен Веймарской республики, собрал адреса двадцати пяти иностранных рабочих, которых, как говорят, я освободил из концлагеря[11]11

Согласно пункту 21 протокола моего совещания с Гитлером от 3–5 июня 1944 года (Ва R 3, 1509), я доложил Гитлеру о заявлении моего начальника канцелярии Шибера от 7 мая 1944 года (Ва R 3, 1631), в котором говорилось, что СС без разбора забирает большие группы иностранных рабочих с наших заводов и под предлогом каких-то мелких нарушений берет их под арест, а затем как преступников отправляет в лагеря СС. Речь идет о тридцати – сорока тысячах рабочих в месяц. Я потребовал, чтобы Гитлер приказал вернуть этих рабочих на их заводы. Гитлер обещал поговорить с Гиммлером, но Гиммлер все отрицал. Вероятно, мои помощники получили списки имен с какого-нибудь завода и сумели вернуть некоторых рабочих.

[Закрыть]. Сорок берлинских рабочих выразили желание заявить об этом под присягой, и еще несколько иностранцев готовы подтвердить, что я им помогал. Тем временем старый Зибенхаар умер, но его сын собирается продолжить дело отца. Я очень тронут; они хотят обратиться к властям с ходатайством о моем освобождении.

26 июля 1950 года. До нас дошли слухи о тревожных событиях в Корее. Мы им не верим. Но сегодня Джек Донахью принес газету. Все оказалось намного хуже, чем я себе представлял: открытая война. Восточные силы стремительно наступают на юг, американские войска бегут. Неужели дойдет до Европы?

Наших старых знакомых русских охранников поменяли, вероятно, из опасения, что на них повлияют западные коллеги, которые, похоже, обосновались здесь на всю жизнь. Новые русские держатся с непривычным дружелюбием. Один из них, татарин Бегму, кажется особенно добродушным. «Что делаешь, товарищ?» – неизменно интересовался он первые несколько дней. Может, его направили в Германскую Демократическую Республику, а он из-за какой-нибудь бюрократической ошибки попал сюда. Но его приветливость не исчезает, даже после того, как ему сказали, что не следует называть нас «камарадами».

Сегодня Корниоль снял зубные протезы в присутствии Бегму. Татарин изумленно покачал головой и заглянул Корниолю в рот – есть ли там зубы. Он явно решил, что его разыгрывают.

28 июля 1950 года. Когда через три дня сменятся русские солдаты на вышках, мы сможет дышать свободнее – по крайней мере следующие три месяца. Страна, которая обеспечивает охрану в Шпандау, имеет право принимать решение в критической ситуации; она может мгновенно оккупировать здание. Недавно мы услышали замечание английского генерала: «Даже если бы русские повесили заключенных Шпандау, мы все равно ничего не смогли бы сделать. Мы не собираемся начинать из-за них войну».

Во всяком случае нас с Дёницем они не повесят. Его опыт ведения подводной войны все еще представляет для них интерес; что касается меня, их интересует мой опыт бомбардировок, хотя мы и живем сейчас в атомном веке.

Или я переоцениваю свою значимость? Как бы там ни было, мысль, что мировая держава может внезапно заинтересоваться «номером пять», повышает мою самооценку.

3 августа 1950 года. Сегодня я посоветовал жене бежать, если русские захватят Западную Германию. Я попросил американского директора дать мне средство для совершения самоубийства, если русские оккупируют Берлин. Пять лет назад я обратился с такой же просьбой к судье Джексону, когда прошел слух, что нюрнбергских подсудимых передадут русским. В то время моя просьба осталась без ответа.

Только что ветер донес веселые голоса детей. К счастью, он нечасто дует с той стороны.

21 сентября 1950 года. За шесть недель ни одной записи. Состояние тревоги и депрессии. Какой смысл, спрашиваю я себя, если все равно все потеряно? Новая политическая сенсация: Пиз шепнул мне, что позавчера западные министры иностранных дел приняли решение активно защищать свободный мир. Самая волнующая часть новости для меня: Германия будет перевооружаться! Через пять лет после Нюрнберга. Нравственный порыв, возникший в результате поражения гитлеровской империи, почти полностью испарился.

В течение дня мне еще дважды сообщили об этом поворотном пункте в политике по отношению к Германии – каждый охранник, разумеется, говорил по секрету от своих товарищей!

22 сентября 1950 года. Вечер провел в размышлениях. Все время задаю себе вопрос: не станет ли в будущем намного сложнее переносить заключение? В определенном смысле оно утратило свое нравственное значение. Смогу ли я продержаться в тюрьме еще пятнадцать лет за поступки, которые – из-за Кореи – собираются совершить другие?

24 сентября 1950 года. Сегодня приснилось, что я солдат небольшого подразделения. Внезапно в комнату врывается офицер. «Тревога! Завтра начинается. Война. Прямо с утра мы идем в бой». Ничего не соображая со сна, я спрашиваю, в какое время начнется атака. «В пять сорок пять утра». Я доволен: значит, можно поспать еще немного. Сбивая с толку, мое теперешнее существование смешивается с приснившейся тюремной жизнью. В Шпандау нам разрешают лежать в кровати до шести часов.

28 сентября 1950 года. Я размышляю в тюремном духе – каждый день приближает меня к смерти, но если приложить усилие, можно двигаться медленнее. Таким образом, я несколько лет живу в состоянии временной паузы, во всяком случае, так мне кажется. Мое будущее скрыто от меня, но только оно придает смысл моей нынешней жизни.

Время опять летит. Месяцы быстро сменяют друг друга. Вчера в саду меня внезапно осенило, что четвертый год уже подходит к концу.