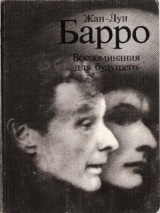

Текст книги "Воспоминания для будущего"

Автор книги: Жан-Луи Барро

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)

В этом вся разница между спекулятивным духом и призванием. Одно ведет нас к обществу потребления, второе – к цивилизованному миру. Отдай все, чтобы получить все. Тебя ждет вознаграждение, если в душе ты готов трудиться, не думая о выгоде. Тебе обещан «обратный билет», но прежде чем им воспользоваться, его надо заслужить. Закон обмена зиждется на приношении. Так я постигал искусство театра, поэзию очеловеченного пространства.

Прежде чем идти вперед, я хотел кое-что проверить на классиках. К тому же я утратил тренированность. Как после несчастного случая, было необходимо заново научиться ходить, я испытывал в этом потребность. Наконец, сказалась крестьянская закваска – от нее пошло мое стремление добиваться «профессионализма».

Что касается свободы – к этому мы будем возвращаться часто. С возрастом моя тяга к ней усиливается. Философы и психоаналитики еще не отбили у меня вкуса к ней. Пока что скажем так: для меня свобода – это способность постоянно быть в согласии с самим собой. А также способность выбирать наказы. Соглашаясь перейти на сцену Комеди Франсэз, я был глубоко согласен с самим собой и сам выбирал себе наказы. Впрочем, это не мешало мне жить жизнью Парижа и переживать испытания оккупации. В плане дружбы я посвящаю этот период Роберу Десносу, – мы сближались все больше и больше.

Может быть, я уже говорил, что люблю церемонию застолья. Для меня трапеза – целый ритуал, почти священнодействие: еще одно наследие предков. Я люблю обычаи, а их много в повседневной жизни театра. Обычаи Комеди Франсэз мне сразу же понравились. Поднимаясь по лестнице на сцену, я никогда не упускал случая задержаться перед бюстом Мольера, чтобы коснуться его кончиками пальцев или положить рядом букетик фиалок.

Представляясь старейшине, я следовал уставу, но не знал, что мне надлежало также представиться его супруге (не только из вежливости по отношению к женскому полу). И она дала мне это почувствовать...

Устав этим не исчерпывался. Актеров на жалованье брали сроком на год, пайщиками являлись пожизненно. Вторые имели право на лифт, первые нет. Впрочем, так продолжалось недолго.

А знаменитые интриги! Обычно говорили, что Товарищество французских актеров живет большой семьей... как Атриды! Тем не менее я знавал примеры истинного товарищества. Правда, многие друг с другом не разговаривали. Но стоило выйти на сцену – и все забывалось. Я называю это законом цирка: братство в бою. Чтобы понять постоянные разногласия, от которых страдали актеры, нельзя забывать их корни: театр Комеди Франсэз образовался в результате слияния труппы Мольера29 и труппы «Бургундского отеля», следовательно, у него раздвоение «генетического кода».

До 1914 года деньги еще не обесценились, ни кино, ни телевидение не составляли конкуренцию театру, поэтому Товарищество французских актеров не знало дефицита. После первой мировой войны государству приходилось ежегодно поддерживать его материально. Театр стал убыточным. Чем больше Комеди Франсэз нуждалась в государстве, тем больше проникающие туда политические интриги разрушали ее систему. В этом заключалась драма Дома Мольера.

Позднее, став пайщиком, я подал докладную, в которой ратовал за следующее: Товарищество французских актеров вновь обретет финансовое равновесие, лишь объединив театр, кино, радио, телевидение. Таково мое убеждение и поныне. В особенности сейчас, в связи с развитием «кассет» и перспективами записи на видеограммах. Впрочем, я думаю, что нынешняя Комеди Франсэз к этому готовится.

«Сид» и «Гамлет»

Я дебютировал в «Сиде». Полная катастрофа. Я был слишком «легким» в смысле боксерской категории. «Сид» Корнеля – не испанский тореро Гильема де Кастро, охраняемый сверхъестественными силами. Это нормандский бык. Между Мари Бель – великолепной Хименой и Жаном Эрве – старым могучим Дон Дьего я выглядел кузнечиком. Жан Эрве, бесясь из-за того, что у него отняли роль Родриго, тряс меня как сливу. В самом деле, он не нуждался в сыне, чтобы шутя прикончить графа30.

«Этот пробный удар – не мастерский», – написал мой старый товарищ Андре Франк, боровшийся рядом со мной во времена «Когда я умираю».

У Копо была идея назначить премьеру «Сида» на 11 ноября – годовщину перемирия 1918 года, что являлось выпадом против немцев. Не без соучастия студентов это вылилось в настоящую патриотическую демонстрацию. Копо выдворили из театра. Он проявил образцовое мужество.

Второй мой дебют – в «Гамлете» – прошел удачнее. То был уже Гамлет Шекспира. Гранваль охотно согласился ввести меня в спектакль, помог в работе над ролью, которая на этот раз соответствовала моей «весовой категории». Тревога, хрупкая натура, раздвоенность, черный юмор, анархистский дух – все эти черты делали роль близкой мне. Однако я слишком много в ней «танцевал» – я всегда любил «танцевать» свои роли. Это моя «худшая любезность»31, как сказал бы Делакруа. Зато я получаю огромное удовольствие.

Мне было тридцать. Я играл «Гамлета» свыше двадцати пяти лет. Он мой друг, мой брат. Я пытался подойти к нему и с одной стороны и с другой, но он неприступен. Я усматриваю в нем высшую кристаллизацию моего собственного характера: это герой сверхнерешительности. Но он ускользает у меня между пальцев.

Like a camel, like a weasel, like a whale32.

На роли Розенкранца и Гильденстерна я подобрал двух юных воспитанников консерватории, внешность и талант которых отмечены волшебной палочкой театра, – Жана Дезайи и Жака Дакмина. Им предстояло стать опорой нашей Компании. Благодаря «Гамлету» я был допущен к «профессии».

Но самый прекрасный случай получить прививку классического искусства предоставила мне Мари Бель. Она давно мечтала играть «Федру» – еще во времена Эдуарда Бурде. Жан Гюго нарисовал эскиз декораций. Мари Бель попросила Жана-Луи Водуайе, нового администратора, поручить постановку мне. Поручить такую важную постановку молодому актеру на жалованье было новшеством, но Водуайе, человек учтивый и образованный, перед ним не отступил. Эта работа меня чрезвычайно обогатила. Она дала мне возможность проверить свои убеждения на практике – и я только укрепился в них.

Федра»

Бодлер говорит в «Моем обнаженном сердце»: «И в детстве, и теперь еще я считаю, что самое красивое в театре – люстра, прекрасный светящийся, хрустальный, замысловатый, кругообразный и симметричный предмет...»

В храме классического театра «Федра» занимает место люстры. Маэло, художник-декоратор времен Расина, так обозначил место действия: «Сцена представляет сводчатый дворец; перед началом пьесы поставить стул». .

Я воспринял это указание буквально. После первого признания Федры наперсница убирает стул. Трагедия игралась стоя. Мужчины босые. Костюмы в стиле критских. Солнце движется по своей траектории от восхода до заката. Я написал о «Федре» целую книгу.

Шла ли речь о политическом подвиге Расина, сравнимом с циклом «Сквозь ад» Рембо,

или о речитативе – этом лирическом озарении души, ее сверхпрозрении, как во сне,

или о богатейших ритмических сочетаниях александрийского стиха; метрике французского разговорного языка; дыхательных гаммах,

или о кристаллизации жестов в зависимости от просодии речи, или о владении голосом,

или о трагедии, выявляющейся, когда инстинкт самосохранения преодолен,

или о вызове смерти, требующем сверхживучести, или, наконец, об использовании ритма для сгущения атмосферы драмы —

«Федра» давала мне блестящую возможность применить на практике все свои идеи, касающиеся драматического искусства: использование дыхания, голосовую пластику, искусство жеста, ритм и т. д. Изучение «Федры» оставило на мне неизгладимый след. Она – алхимический эликсир тайн нашего искусства, квинтэссенция театральной Поэзии; любовь, ненависть, агрессивность, театр жестокости. Расин открылся мне как музыкальнейший из французских поэтов. Я изучил части «Федры» – симфонии. Расчленил ее метрику как в греческой трагедии. Я знал ее настолько, что однажды, в доминиканском монастыре, сумел прочесть наизусть – тысяча шестьсот пятьдесят четыре стиха вылезали у меня прямо из пор.

Из этого погружения я вышел более убежденным в правоте своих идей, чем когда бы то ни было.

Жан-Поль Сартр

С успехом «Гамлета» и откровением, которое принес опыт «Федры», я вновь обрел свою силу, а с нею – своих демонов. Опять появилась тревога. Стало мучить беспокойство. Мой «зверь» услышал зов леса. Мадлен – всю нашу жизнь само понимание – тут оставляла меня одного страдать от всяческих терзаний, которые я испытывал.

Я познакомился с Шан-Полем Сартром. «Тошнота», «Стена», едва выйдя в свет, вызвали у меня полный восторг. Мы виделись очень часто. Он оказал на меня большое влияние, но главное в этом влиянии можно свести к четырем пунктам:

1. Эмоции сказываются на поступках.

2. Театр – искусство справедливости.

3. Отношения между я и другие лежат в основе драмы жизни.

4. Человек в каждый данный момент, какова бы ни была его жизнь, свободен.

Я рекомендую замечательное исследование Сартра о феноменологии эмоций. Оно сводится к следующему: эмоции – не просто состояния, которые лишь окрашивают паше поведение, эмоции и естьпоступки. Испытывая к кому-нибудь неприязнь, я надуваю грудь, повышаю голос, впадаю в гнев. Если кто-либо опасен, я теряю сознание, устраняюсь из страха пли же насвистываю, чтобы искусственно обратить опасность в шутку. Впав в депрессию, я отворачиваюсь лицом к серой стене, забываюсь, устраняю ситуацию из грусти и т. д.

Рассказывая о смерти Ипполита, Терамен растягивает слова – пока он говорит, Ипполит еще жив. Рассказ Терамена оттягивает смерть Ипполита.

Речитатив в трагедии придуман для персонажа, действующего в состоянии крайнего эмоционального напряжения, когда между актером и сюжетом возникает волшебная связь. Драматическое представление, иначе говоря, искусство театра, придумано для людей, действующих в состоянии эмоционального напряжения, а именно – собравшихся вместе, чтобы побороть ощущения одиночества и тревоги и «представить», то есть пережить в приемлемой форме, большие проблемы жизни, в особенности отношения, которые каждый из нас постоянно поддерживает с другими.

Сартр также просветил меня и укрепил в убеждении, что театр – искусство справедливости.

Однажды какой-то зритель написал Дюллену: «Хорошая пьеса – это такая, которая куда-нибудь ведет». Это «куда-нибудь» представляется мне почвой, где жизнь творит, восстанавливает справедливость.

В нашем бренном существовании людей обреченных справедливо то, что поддерживает жизнь,несправедливо то, что ее разрушает. Театр – игра, то есть физическая тренировка, призванная показать, что справедливо и что несправедливо, что поддерживает жизнь и что ее разрушает. Тем самым театр можно рассматривать как подлинную науку о человеческом поведении.

Пайщик

Профессиональная жизнь в Комеди Франсэз, неплохой дебют благодаря Шекспиру, подтверждение моих убеждений благодаря Расину и Сартру вернули мне здоровье. Моя вера, утратив расплывчатость, приобрела теперь конкретность.

Разнообразные элементы пройденной школы вывели меня на широкую, ясную дорогу богатых возможностей: театр тотальный, театр – искусство человека. Отныне моим девизом стало: «О человеке, через человека, для человека». И в то же время проснулись мои демоны: иметь свой театр, нести ответственность за труппу.

Как я уже сказал, я не чувствовал себя в Комеди Франсэз несчастным – люблю крепкое ремесло. Но жажда не была утолена, я работал не в полную меру сил.

Сартр написал «Мухи» и предложил мне поставить эту пьесу. Мне нравился Сартр, но на уме была «Атласная туфелька». Сартр тоже восхищался ею, цитировал из нее стихи.

Жуве уехал в Латинскую Америку. Пьер Ренуар не расставался с Атенеем, не зная, что ему там делать. Я попросил Ренуара приютить нас в Атенее. Сартр нашел продюсера по имени Нерон! Итак, все были согласны в отношении Атенея для «Туфельки» и «Мух». Но Комеди Франсэз со своей стороны предложила мне стать пайщиком. Я снова разрывался на части. Не забудем про оккупацию, которая держала нас в узких рамках, какой бы безответственностью одержимых ни отличались актеры. В Комеди я был, как нище, вне досягаемости оккупантов и их доморощенных политических приспешников, а они были самыми опасными. Вне Комеди я рисковал тем, что не сумею довести до конца «нашу акцию». Однако был Сартр, «Мухи», «Туфелька» – все, к чему меня влекло.

Тут я сбиваюсь с хронологической последовательности. Мы не сошлись с Сартром в вопросе распределения ролей в «Мухах» и методов работы. Он был вежлив, но неуступчив. Финансы Нерона утратили свой вес. Проект с Атенеем лопнул. Я был задет. И тем не менее я, кажется, продолжал отказываться стать пайщиком, а это было равнозначно уходу из театра. Добровольному отдалению от Мадлен, с которой нас чудом объединила жизнь. Однако мои демоны не переставали меня донимать. С Жаном-Мари Конти, Роже, Вленом и другими друзьями (Руло, Еерто, Жаном Сервэ) мы создали группу «Воспитание драматической игрой», чтобы ходить в школы, общаться с учениками, помогать им ставить импровизации, которые в определенный момент могли быть использованы как антиправительственные. Пробуждать у молодежи дух сопротивления. Все это в очень скромной мере, конечно, но годилось для начала.

Остаться в Комеди Франсэз значило запереться в цитадели искусства для искусства. Уйти значило принять участие в общественной, идейной политической схватке. Деснос, хорошо знавший меня, не советовал этого. Я терзался от бессилия сделать столь ответственный выбор и чувствовал себя несчастным. В конце года собирался административный совет. Пора было принять решение.

...Я, кто мечтал о своем театре и труппе, выбрал Комеди Франсэз. Когда? Что-то в конце 42-го. Значит ли это, что я хотел сделать из него мой театр, а из знаменитой компании мою труппу? Честно говоря, не думаю. Мне кажется, во мне сочетаются ремесленник, анархист и доминиканский священник. Доминиканец взял верх. Доминиканец, а также ремесленник.

На этот раз, по мнению друзей, мое «предательство» состоялось. Сартр, у которого я попросил последнего совета – мы остались добрыми друзьями, – ответил:

«Я думаю, что такой человек, как вы, которому приходит в голову по меньшей мере одна новая идея в день, создан, чтобы экспериментировать во всех направлениях, оставаться себе хозяином и всякий раз ангажировать только себя одного».

Дюллен же написал мне:

«Перечитай прелестную басню Лафонтена «Волк и собака» – и, зная меня, поймешь, что я думаю. Форма театра, которую всегда защищал я, ближе всего ко всем тем, какие приходилось защищать Комеди Франсэз, и тем не менее она дальше всего от нее из-за скованности ложными традициями игосударственным конформизмом. Хорошо, что в твои годы, полный сил, ты перенесешь борьбу в саму цитадель. Но каждая вынужденно сделанная уступка обернется против тебя гораздо суровее, чем в твоем собственном театре, если только ты не ограничишься одной лишь профессией актера, которой можешь заниматься с полной уверенностью в себе. Трудись и желаю удачи, мой дорогой Барро».

Дюллен прекрасно понял, что я хотел перенести борьбу «в саму цитадель». Вот это и требовалось теперь доказать.

Оставался Клодель. Он тоже когда-то «предал поэтов без карманов», потому что хотел кричать: «Делать, делать, делать! Кто даст мне силу делать?» («Золотая голова»).

Сегодня я спрашиваю себя, а не сказалось ли здесь подспудное влияние Клоделя, которого я уже носил в себе, вопреки ему – ведь он жил в свободной зоне, и у нас было мало прямых контактов. Но не сочетались ли и в нем ремесленник, анархист и доминиканец?

Я спрашиваю себя также, не искал ли я в тот момент, через его творчество, родное мне по духу,нового отца.

Так или иначе, я взял на себя обязательство и буду с честью защищать его «Атласной туфелькой». В этом Деснос, мой Буало, мой Пилад, мой друг и брат, мой защитник, меня полностью одобрял.

«Атласная туфелька»

История постановки «Атласной туфельки» достаточно известна.

Поездка в Бранг с немецким пропуском, чтобы пересечь демаркационную линию (о, ирония судьбы – в Турнюсе!), пять дней, проведенных с мэтром, когда мы, как двое мальчишек, отметали всякую шелуху, и я уехал с письмом, содержащим разрешение поэта давать «Атласную туфельку» за два вечера по три часа.

Снова Турнюс. Немцы обыскивают меня. Находят письмо Клоделя. Рвут его на мелкие клочки и бросают в проходе. Поезд отходит. Чертыхаясь, но с необычным спокойствием, какое бывает у безумцев, я подбираю клочки, все до единого. Сегодня это реликвия.

Мне остается убедить литературную часть. Предусмотрено читать пьесу в два приема. Поскольку я хочу не только читать ее, но играть, объясняя постановку, то прошу отступить от правила и слушать меня не как обычно – в зале административного совета за столом с зеленым сукном, – а в актерском фойе. Моя просьба удовлетворена. И вот, приступая к чтению, я снимаю пиджак! Стены почтенного дома еще не видывали подобной смелости. После трехчасового чтения пьесу приняли единогласно (воздержался только один человек – прекрасный актер, отличившийся в «Туфельке», но, по его признанию, так ничего в ней и не поняв).

Половину моей «Туфельки» приняли. Но вторую, несколько дней спустя, отвергли. Надо было все начинать сначала. Но прежде чем вторично ехать в Бранг, я добиваюсь предварительного согласия: сократив пьесу до пяти часов, показывать ее за один вечер. Пять часов! Такого еще не бывало! Да еще в разгар оккупации, когда комендантский час начинается в десять тридцать! Безумие. Мы будем начинать в пять тридцать.

Я снова еду в Бранг. Остановка в Лионе. Потом на заре пересадка в поезд узкоколейной железной дороги на Морестель. Затем иду десять километров пешком, полный надежды и опасений.

С неизменной сумкой за спиной я весело шагаю по дороге, которая пролегла через шахматные посадки тополей, зеленый овес и пастбища. Я пьянею от ходьбы, громко разговариваю сам с собой, смеюсь, слезы навертываются на глаза, настолько я чувствую в своих жилах и рядом жизнь. Меня легко размягчить – этого отрицать нельзя. «Атласная туфелька», еще нереальная, порхает вокруг меня, как чайка, сопровождающая корабль.

В конце проселочпой дороги решетка, а за ней в рамке каштанов большой замок, где приютился мэтр. Он поддается уговорам. Остается только уточнить детали. Это было нелегко! Ясно лишь одно: полное согласие на музыку Онеггера. Какой прелестный человек! То было начало долгого братского сотрудничества. Чтобы осуществить это безумное предприятие, мне были нужны не только таланты, но и друзья.

Совет пайщиков с восторгом принял решение, но актеры реагировали на это по-своему. На репетиции, трижды объявленные, трижды не явился ни один из них. Я был как Чарли Чаплин в сцене с танцующими булочками33. Деснос, хорошо разбиравшийся в людях, дал мне совет:

– А ты втяни их в расходы.

В сообщничестве с Водуайе, проявившим замечательное упорство в этой «революционной» акции, я тут же заказал некоторые декорации и, когда репетиция была сорвана в третий раз, потребовал не только созыва административного совета, но и участия в нем главных исполнителей. Бурное заседание, где каждый отстаивал собственный вкус во имя интересов Дома Мольера.

– Но, в конце концов, декорации уже сделаны! (Спасибо тебе, Деснос, – ты смотрел в корень.)

К счастью, большинство вело себя благородно. Было решено серьезно работать над постановкой – махиной из тридцати трех картин – и закончить ее в кратчайшие сроки.

С этого дня мы начали репетировать по-настоящему. Как правило, технический персонал отсиживается на репетициях в своем фойе, а незанятые актеры болтают в своем. Если механики, осветители, актеры из интереса или любопытства проскальзывают в зал следить за репетицией, уже можно питать надежду. Так произошло с «Туфелькой». Судя по общей атмосфере, в театре что-то происходило. Работа становилась увлекательной. Внутренние проблемы вроде бы отпали. Но оставалось немало других – нехватка досок, полотна, ткани... Газеты оккупированной зоны следили за нами ненавидящим оком. Эти трудности вынуждали нас иногда прерывать репетиции. Но я проявлял упорство одержимого.

Однажды ко мне явплся странный гость – немецкий офицер, «вежливый и культурный».

– Комендатура хочет возложить на вас постановку оперы Вернера Экка (не помню какой).

– Сожалею, но я сейчас ставлю «Атласную туфельку».

– А если мы отложим спектакль?

– То же самое произойдет с моим вдохновением.

– Но мы не любим Клоделя.

– Зато мы его любим. Этого вам у нас не отнять.

– Мы можем запретить «Туфельку».

– Можете, но от огорчения я уже не смогу делать ничего другого.

Работа продвигалась. За десять дней до премьеры Клодель приехал в Париж. Первая половина спектакля шла два с половиной часа. Мы играли для Клоделя. Он блаженствовал, видя свое произведение на сцене, и с улыбкой большого ребенка восклицал:

– Это просто гениально!

Вторая половина шла два часа и содержала менее удавшиеся картины.

В работе над пьесой всегда наступает момент, когда, родившись и зажив на сцене, она предъявляет свои требования автору, режиссеру, актерам. Если не прислушаться, пьеса сопротивляется. «Атласная туфелька» в этом месте нам сопротивлялась. Я предупредил об этом Клоделя.

– Давайте посмотрим.

Вторая часть начинается, все идет гладко, пока мы не спотыкаемся на одной сцене. Остановка.

– Вы были правы, – говорит Клодель, – я перестал что-либо понимать. Чушь, да и только.

Клодель убегает.

Назавтра в восемь утра телефонный звонок:

– Мэтр работал всю ночь. Он хочет вас срочно видеть.

Свидание назначено на девять в театре. У меня перед глазами этот семидесятишестилетний старец – редкие седые волосы, большие голубые глаза полны слез, а когда он, волнуясь, говорит, плохо прилаженные зубы щелкают. В действительности передо мной двадцатилетний любовник!

– Этой ночью я писал под диктовку бога. Вот, возьмите – это мне не принадлежит.

В самом деле, в черновике почти нет поправок. Видно, что он писал в ритме речи, так как слова записаны лишь начальными буквами. Передо мной случай истинного вдохновения. Это божественное откровение, когда художнику приходит повеление свыше и ему остается только внимать. Я бы сказал даже – записать.

Накануне, присутствуя иа репетиции, Клодель понял свое произведение, написанное двадцать лет назад, и теперь завершил его.

Последние три дня нас трясло как в лихорадке: прием декораций, подготовка костюмов, наладка освещения, репетиции оркестра. Все ополчились на пьесу, требовали сделать купюры, предсказывали катастрофу. Газеты, враждебно относившиеся к этому мятежу французской души, так и ждали провала. Все происходившее принимало характер интеллектуальной битвы, национального бунта. Все знали, что Клодель голлист. Лично я ограничивался тем, что защищал «свою вещь».

Настал день премьеры. В театре присутствовал решительно весь Париж. Если отбросить позолоту, бархат, статуи и торжественность, это напоминало мне «Когда я умираю». Сюда пришли за добычей. Я выдал им все сполна: пантомиму (волны), голую женщину (негритянка), безумие. Порядок чередовался с беспорядком, и выигрывал от этого не разум – воображение.

Клодель сидит во втором ряду. За его спиной – Валери. За дирижерским пультом Андре Жоливе.

Оркестр начинает увертюру. И в ту секунду, когда по ходу пьесы громкоговоритель должен объявить «В случае тревоги...», все парижские сирены завыли, объявляя тревогу на самом деле. Хорошенькое начало! Зал встает, направляясь в убежище. Но Клодель, уже туговатый на ухо, не слыхал сирены. Он поднимается со своего места, оборачивается и, махая руками, кричит:

– Нет, нет, сидите! Успокойтесь, так задумано!

Наконец Валери разъяснил ему, что же происходит в действительности. Несколько минут спустя спектакль возобновился, и это был триумф. Доказательство? Достаточно привести слова очень авторитетного в те годы человека, который воскликнул на весь зал:

– Черт возьми! Он победил!

В этот день, 23 ноября 1943 года, поэт Поль Клодель стал популярным автором. Казалось, живые силы Франции возродились на национальной сцене, под носом у немцев. Всех актеров Комеди Франсэз наэлектризовала, увлекла игра Мари Бель с ее поразительной чувственностью и острым умом. Мы играли в нетопленом помещении зимой, случалось, при температуре минус два. Однажды мне пришлось ущипнуть Мари Бель, которая была в декольтированном платье и чуть ли не теряла сознание. Зрители приходили с одеялами и, чтобы не раскрывать руки, «аплодировали» ногами.

Я узнал, что несколько лет спустя, с наступлением мира, в Кельне – городе, превращенном этой ужасной войной в руины, немецкие зрители, холодные и голодные, слушая эту же «Атласную туфельку» по-немецки, чувствовали, как в них поднимаются живые силы, некогда воодушевлявшие нас. Кто станет утверждать, что настоящий театр не служит сближению людей? Разве нет чего-то волнующего, потрясающего в аналогичных реакциях двух народов, которых привели к катастрофе политические и денежные махинации, тогда как их сердца могли биться в такт?

11 декабря 1943 года Дюллен написал мне:

«Дорогой старик, дорогой друг!

Я уже не знаю, как и обращаться к тебе! Ты слишком эмансипировался, чтобы я звал тебя как прежде... Хотелось бы увидеться и поговорить об «Атласной туфельке»... Но я неотрывно привязан к повседневной работе, пока что довольно серой. Впрочем, сказав, что меня очень тронула постановка, я сказал бы основное... Признал бы и то, что ты был прав, стараясь создать свое произведение в этом Доме. Я не одобрял того, что, став пайщиком, ты связал себя, опасаясь, как бы ты не погиб для театральных поисков, но ты доказал обратное. Совершенно очевидно, что больше нигде нельзя было бы собрать ни подобных исполнителей для постановки столь трудного произведения – оселка для кассового сбора, – ни достаточных материальных средств. Ты выиграл на всех досках. Помни лишь одно: в театре никогда не выигрываешь, и именно тогда, когда у тебя больше всего друзей, у тебя больше всего врагов».

Был ли я собакой? Был ли я волком? Скажем, волком в овчарне. Что касается друзей и врагов, то – увы! – Дюллен с его огромным опытом смотрел на вещи трезво.

Франсуа Мориак доверил мне постановку пьесы «Несчастные в любви». Это был новый успех. Я предложил поставить «Антония и Клеопатру» Шекспира в переводе Андре Жида с Мари Бель и Кларионом в главных ролях; Жан Гюго создал декорации и костюмы, как и для «Федры». Жак Ибер сочинил музыку. Я вернул в театр Декру, который согласился отработать со мной батальные сцены.

Я предложил также создать в меньшем помещении, скажем, в соседнем Пале-Рояле, филиал Комеди Франсэз, который стал бы нашим экспериментальным театром, тем самым открывая возможность лучше служить поэзии – настоятельная потребность, родившаяся во мне несколько лет назад: «тотальный театр» и поэзия пространства.

Был ли я в состоянии заставить принять мое видение театра, проверенное на недавних работах над классикой на этой высокопрофессиональной сцене? Не означало ли сочетание авангардизма с классическими устоями возрождение через века традиций древнегреческого и японского театров?

Я восхищался техническим персоналом Комеди Франсэз. Я работал в идеальном содружестве с исключительным человеком – Рене Матисом, директором сцены. Я все больше и больше любил ремесленников, а тут они были замечательные.

Две иллюстрации на эту тему.

Когда декорация к «Несчастным в любви» была впервые поставлена на сцене, я счел, что она слишком уводила пьесу Мориака к психологическому театру XIX века, лишала ее трагических всплесков. При других обстоятельствах следовало бы придумать ее заново и переделать. Увы! Времена этого не позволяли: ни досок, ни полотна – нехватка материала сокращала наши возможности. Я сказал главному машинисту сцены:

– Ну что ж, мы поставим ее боком, это внесет кое-какую необычность!

– Но, мсье, при том, что сцена покатая, вертикали наклонятся, – это невозможно.

– Если повернуть ее чуть-чуть, зрители не заметят.

Тогда он пристально посмотрел на меня и сказал:

– Но я – я-то увижу это, мсье!

Я «разбивал» не декорацию, а его веру в свою профессию, смысл его жизни.

Тогда я собрал всю бригаду, чтобы объяснить положение и проявить уважение к профессиональной чести главного машиниста. И тем не менее на какое-то время он совершенно «охладел». Прекрасный урок!

Другой урок: мне поручили организовать поэтический утренник памяти Жан-Жака Руссо. Требовался букет цветов. Предпочтительно полевых. Я заказал его заведующему бутафорской мастерской. Дни проходят. Учитывая, в какое тяжелое время мы живем, набираюсь терпения. Цветов все нет и нет. В подобные времена даже самые преданные делу люди могут утратить всякую профессиональную совесть. И все же меня это удивляло. А букета все нет и нет. Наконец я влетаю в мастерскую:

– Ну что, Грюмбер, где же букет? С ума можно сойти!

– Видите, мсье, я его кончаю. Но мне было чертовски трудно найти такие цветы, какие любил господин Руссо!

Таков был Дом Мольера, которому я дал обет. И не сожалею об этом... Ну, скажем, не очень. Потому что жаждал попробовать все. Галлимар негласно передал мне «Калигулу» Камю. Как был бы я счастлив создать этот спектакль, будь у Комеди Франсэз своя экспериментальная сцена!

«Дети райка»

Лето 42-го. Мы продолжали сниматься в кино: Мадлен у Гремпйона в фильме «Летний свет», я у Кристиана-Жака в фильме из жизни Берлиоза – «Фантастическая симфония».

В Ницце, где на студии Викторин приютилось все французское кино, встречаю Превера и Карне. Они в бешенстве. Продюсер отверг их сценарий. Мы пьем вино на террасе кафе на Английском бульваре (где некогда сиживал мой дед). Превер меня спрашивает:

– Нет ли у тебя на примете какого-нибудь сюжета?

– Есть. Было бы интересно снять в звуковом фильме историю мима, противопоставив ему говорящего актера, например Дебюро – фредерик-Леметр.

Защищая жену, Дебюро по неосторожности убил ее обидчика тростью. Весь Бульвар преступлений устремился на процесс – не для того, чтобы увидеть, как оправдают мима, а чтобы услышать звук его голоса.

Мим в звуковом кино? Бульвар преступлений? Все это понравилось Преверу.

– Напиши-ка мне об этом четыре-пять страниц, я положу их в основу сценария, и мы попытаемся сделать фильм.

– Если это тебя увлекает, я дам тебе все книги, какие у меня есть.

Будучи настоящим поэтом, Превер взял все на себя и придумал «Дети райка». Он добавил персонаж – анархиста Ласнера, которого сыграл Марсель Эрран. Брассер играл Фредерика-Леметра. Арлетти, Казарес – двух героинь. Пьер Ренуар играл старьевщика. А еще были Декру, Маргаритис, Жозеф Косма, Тронер, товарищи из группы «Октябрь» – вся наша молодежь. Пантомима, театр и кино слились для меня воедино. Это происходило в том же году, что и постановка «Атласной туфельки», – 1943-м. 1то за памятный год – настоящий синтез жизни. И все это при оккупации!