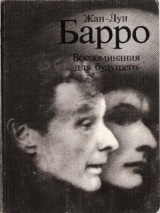

Текст книги "Воспоминания для будущего"

Автор книги: Жан-Луи Барро

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)

Театр – наилучшая школа смирения и наилучшая школа воспитания воли. Зато нет на свете радости большей, чем та, которую дает заслуженный успех. Если театр предает смерти жизнь, не есть ли театральное представление тоже предание смерти, из которого можно выйти победителем, размахивая двумя ушами... самого тореро45. Театр самая живая, следовательно, самая прекрасная профессия; в то же время она может быть самой абсурдной: как жизнь, когда нас постигает разочарованпе.

Печальный опыт «Осадного положения» лишил нашу труппу сотрудничества с Камю. Это было самым болезненным в пережитом нами испытании. Все остальное, в сущности, никакого значения не имело.

«Поражение закаляет сильных», – сказал Сент-Экзюпери.

Параллельно, сразу же после «Процесса», я снова принялся за Клоделя. Я продолжал вынашивать идею «Раздела под южным солнцем», и, так сказать, «время родов» приближалось. На этот раз Клоделя приходилось заставлять – или хотя бы умолять, короче – убеждать. Трудная задача. Письмо – и свидание назначено. Я отправляюсь к нему.

«Раздел под южным солнцем»

То была решающая встреча. Почти физическое знание друг друга, накапливавшееся день за днем вот уже десять лет, позволяло нам наконец открыть свои карты.

Он. Вы знаете, что я никогда и слышать не хотел о «Разделе» в театре и в свое время изъял из обращения все экземпляры первого издания. Это испытание, заставившее меня сильно страдать в молодости, и его последствия не оставляют меня всю жизнь. Рана не зарубцевалась и поныне. Не то чтобы я старался кого-то пощадить – время, увы, притупляет все, – но некоторые внутренние ощущения терзают меня и сейчас. Скорее всего, меня останавливает сегодня нечто вроде стыдливости. Есть крики, которые мужчина не имеет права издавать. «Раздел под южным солнцем» – крик. Его постановка меня бы смущала, как если бы я предстал перед всеми голым.

Я. Этой новой болью можно пренебречь. «Раздел» – ключ ко всему вашему творчеству, ваше главное послание читателю. Но каким бы интересным оно ни оставалось в чтении, оно никогда не зазвучит с такой жизненной силой, как со сцены. Ради всех, кто вас любит и понимает, вы должны, даже если это для вас жертва, отдать нам «Раздел». Восприятие его будет полным только со сцены. Борьба плоти с духом станет физически ощутимой лишь тогда, когда живые люди привнесут в это произведение свои голоса, жесты, дыханье, сердце.

Мы не сможем понять подлинную и мучительную драму, пережитую вами пятьдесят лег назад, если сами не переживем испытание грехом. Я побратался с вами в роли Родриго, я хочу пережить вашу жизнь в образе Меза, хочу повторить тот путь, который привел вас к испытанию огнем – подобно тому как обжигают гончарное изделие. «Раздел» – горнило, в котором закалились вы и ваше творчество и после обжига приобрели присущий вам цвет. Тут начало вашей метаморфозы. Все написанное вами до этого испытания устремлено к «Разделу», все написанное после – вытекает из него. На нем замкнулся круг вашего поэтического приключения.

Вам нечего бояться нравственного воздействия, поскольку в этой борьбе плоти с духом побеждает дух и происходит «преображение под солнцем Юга».

Он. Так или иначе, я не хотел бы больше того эротического исступления во втором акте, которое приводит меня в дрожь.

Я. Это эротическое исступление больше вам не принадлежит. Вы испустили этот крик, и он звучит без вас – вам уже не удастся его заглушить. Он. Ах, вы считаете, что все это мне не принадлежит п что я уже в том возрасте, когда не испытывают мучительного стыда?

Я. Настанет день, и вы сдадитесь, но уже не мне дадите эту радость – в данном случае слово «радость» не выражает всего, скорее, это чувство настоящей жизни. Вы обязаны дать его нашему поколению.

Он. Вы заставляете меня колебаться. Приходите через три дня.

Если память мне не изменяет, к этому свелся наш разговор. Три дня спустя я снова пришел к нему.

– Вот и вы, мой искуситель. Ваша взяла – я отдаю вам «Раздел под южным солнцем».

Я не нашел, что сказать. Я был ошеломлен.

Чем меньше в пьесе персонажей, тем труднее распределять роли. Хорошо распределить роли значит наполовину поставить пьесу. С «Разделом» нам повезло. Роль Меза я без зазрения совести оставил себе, несмотря на то, что в идеале, возможно, ее исполнитель должен быть более коренастым и чувственным. Амальрика, к нашей радости, согласился играть Пьер Брассер, который, казалось, был просто создан для этой роли. Но основой всего была Изе – точка прицела, если можно так сказать, драмы и таинственное орудие бога. Ибо в действительности в «Разделе» не четыре персонажа, а пять. К этой великолепной самке, ненасытной и вырванной из родной почвы, к этому потворствующему мужу, к этому авантюристу, который пишет статью, к этому «монашку», отвергнутому и сухому в его скупости и духовной скаредности, следует добавить бога. Именно неизменное присутствие бога превращает заурядный сюжет, граничащий с мелким происшествием, подобно «Баязету», в одно из важнейших драматических произведений всех времен. Как вынимают из ножен шпагу, так бог извлекает этот сюжет из бренной жизни, чтобы потрясать им в небе.

В роли Изё мы с самого начала видели Эдвиж Фейер – и только ее. К счастью, она тоже согласилась. Настал день, когда я представил актрису Клоделю. Он оглядел ее оценивающим взглядом, как наездник чистокровного коня. Казалось, он был потрясен до глубины души: «Эдвиж – копия прототипа героини...»

Роль де Сиза, наименее важную из четырех, поручили Дакмину – я восхищался той уверенностью, с какой, несмотря на молодость, он играл свою первую крупную роль. Клодель считал его даже чересчур красивым. «Де Сиз, – писал он мне, – мерзкий тщедушный самец, но он знает, как удовлетворить великолепную самку. Здесь нет необходимости в очень хорошем актере. Почти все решают внешние данные». Дакмину оставалось только лепить образ, что он и сделал весьма успешно.

Лабисс, мой старый друг, делал декорации, Кристиан Берар – костюмы. Итак, работа продвигалась.

Я пробудил в Клоделе главную драму его жизни. «Речь идет о всей моей жизни, обстоятельства которой толкнули меня на поиски ее смысла. Это нечто большее, чем литература. Если я сумею передать вашему сердцу и сердцу Фейер то, что чувствую сам, весь зал будет в слезах... Если вы не можете прийти, не пришлете ли ко мне хотя оы Фейер? Мне так нужно перенести в ее Душу свою! Эта пьеса не похожа ни на какую другую... Я писал ее кровью...».

«Тяжелая ночь, сухая кровь дымится на моем лице», – читаем у Рембо.

Увлекшись этим произведением, оживляющим прошлое, Клодель хотел переиначить «Раздел под южным солнцем».

Творческий механизм опять пришел в движение. Клодель любил перекраивать свои произведения. Настоящий поэт, написавший пьесу под диктовку желания, теперь хотел ее переосмыслить.

Как и все мое поколение, я был воспитан па первом варианте 1905 года. Поправки Клоделя приводили меня в полную растерянность. Сумею ли я уберечь это произведение, которым восторгался в юности? А с другой стороны, вправе ли я, да и разумно ли с моей стороны не следовать сейчас за Клоделем?

Впрочем, Клодель не ограничивался переосмыслением своего произведения. С потрясающим мастерством истинного драматурга он, глядя новым, всегда свежим взглядом, выявлял его технические несовершенства. И тут же, с умением, вызывающим мое неизменное восхищение, их исправлял. Что за беда, если я, со своей стороны, их принимал: более того, я с ними соглашался целиком и полностью.

Таким образом, в этот подготовительный период работа шла в двух направлениях – в плане техническом и в плане осмысления.

И как само произведение объемлет то, что Клодель называет «двумя сторонами пьесы», – видимое и невидимое, реальное и потустороннее, физическое и метафизическое, плоть и дух, так и наша работа слагалась из отладки часового механизма пьесы и проникновения в ее глубокий смысл. Клодель справедливо считал финал излишне литературным, эстетским, исполненным слишком легковесного лиризма.

«Эту развязку, писал он, – должны были бы охарактеризовать пять слов: логика, простота,пленительность, напряжение, тайна».

Если в 1900 году писателя могли еще недолго вдохновлять Вагнер и Достоевский, то с той поры он далеко от них отошел.

«Но вы знаете, что я когда-то изучал Бетховена, и он многому научил меня с точки зрения композиции».

Я раздирался на части. Я по-прежнему любил «Раздел» его тридцати лет, что не мешало мне увлекаться каждым новым предложением Клоделя. В результате вариант, который мы играли, был, немного вопреки Клоделю, очень близок к оригиналу, не считая изменений технического порядка. Вот почему переработанный вариант, изданный им спустя полгода после нашей премьеры, сильно отличается от того, какой мы обычно играем46.

Подобно спелеологу, он исследовал запутанные галереи плоти и духа и при этом открыл новый ключ:

«Дух... конечно... но также эгоизм, скупость, сухость, твердость, гордыня – то, что господь бог ненавидит больше всего на свете...

Плоть? Конечно, как потребность в другом, рабская зависимость от другого и констатация невозможности высвобождения – нечто весьма похожее на ад.

Но над плотью довлеет сверхплоть – сердце, оно тоже из плоти, это сердце, знающее больше, чем мы. Разве бог поместил его в нашей груди не для того, чтобы оно находило отклик в груди другого?..»

Я был и на этот раз глубоко согласен с ним: помимо духа я и сам ощущаю божественное присутствие через плотское восприятие. Божественное, прежде чем открыться душе, приоткрывается через осязание. Для меня осязание – чувство у грани тайны. Осязаешь глазами, ушами, всем существом, которое прежде всего – магнетическое тело. «Вглядываясь в необъятное звездное небо и прислушиваясь, вы замечаете, что звезды шумят», – писал Клодель.

Клодель тоже весь вибрировал. Он почти ежедневно присутствовал на репетициях, постоянно восхищая нас превосходными находками.

Со своей стороны я чувствовал, что буквально пропитываюсь Клоделем и на репетициях и вне их.

Мы упивались работой неделя за неделей. Тем не менее на последних репетициях сказалось нервное напряжение. В работе актера наступает момент, когда он достиг предела. Значит, самое время закрепить найденное, иначе вся работа разлетится на куски, все сотрется, выхолостится – наступит общее снижение уровня.

А между тем чувствовалось, что поэта вовсе не заботит генеральная репетиция и он навеки увяз в своей истории. Я был вынужден, покинув лагерь автора, переходить в лагерь актеров. Это выбивало из строя, повергало в отчаяние. А Клодель невозмутимо продолжал свое. Мои нервы не выдержали, и я сказал ему:

– В таких условиях я больше репетировать не могу, я прекращаю репетицию.

Последовала затяжная, драматическая пауза. И я услышал грустный голос наказанного ребенка:

– Вы меня выставляете за дверь?..

– Что вы! Нет, мэтр! Необязательно.

– Но вы хотите, чтобы я ушел?

– Да, пожалуй, так будет лучше.

Наконец прибыли декорации – мы их быстро освоили. Благодаря Берару примерки костюмов у Пиге становились радостным событием. Берару хотелось облачить Фейер в сари. Кто-то ему возразил:

– Сари носят в Индии, а не в Китае.

– Изё купила их в Индии, – настаивал Берар.

– Но зрителю это неизвестно.

Тогда Берар, как и всякий раз, когда желал во что бы то ни стало настоять на своем, принялся напевать, как разыгравшийся мальчик: «Она все-таки его наденет – наденет! Она все-такн его наденет – наденет», и при этом своими волшебными пальцами драпировал Эдвиж в сари, что произвело поразительное впечатление.

Генеральная репетиция состоялась. Это была новая битва, выигранная нами.

Клодель, как всегда, сидел в зале. Борясь с глухотой, он достал великолепный слуховой аппарат, но от нетерпения пользовался им очень неаккуратно. Бедный аппарат прослужил ему всего несколько дней – Клодель сломал его окончательно. Ему требовались более прочные игрушки. Но в тот вечер, во время первого действия, мы пережили из-за него несколько неприятных минут. Пока Эдвиж и я разыгрывали большую любовную сцену, в зале послышался резкий свист. Это Клодель терзал свой «негодный» аппарат. Больше мы его с этим аппаратом никогда не видели.

Клодель часто приходил на спектакль. И всякий раз, поднимаясь ко мне, неизменно выглядел потрясенным. Его выдавали покрасневшие глаза. В «Разделе», как в зеркале, поэт видел отражение своей жизни. Он снова говорил об Амальрике: как этот человек заставлял его пить вермут, рассказывал грязные истории, расхваливал прелести Изё – ему, бедному «монашку». Эдвиж Фейер была незабываемой Изе. Персонажи, которых мы играли, навсегда связали меня с нею неистребимой нежностью. Существуют роли, которые связывают навсегда. Совсем как роли доньи Пруэз и Родриго.

«Обмен», иди Дух бегства

Как форель плывет вверх по течению реки, так и мне хотелось пережить поэтическое приключение Клоделя, возвращаясь к его молодым годам по руслу времени. Моей целью (я упрямый) попрежнему оставалась «Золотая голова» – пойти по его следу, когда, будучи молодым человеком, он бился, словно в западне, между Эсхилом, Ницше, язычеством и обращением в истинную веру. Отказ Клоделя от постановки «Золотой головы» был категорическим. Тогда я пошел по другому «следу» и продолжал гоняться за ним в зарослях молодой Америки – то в образе молодого дикаря Луи Лена, который ускользает из-под пальцев как вода; то в образе будущего P. D. G. Тюрлюра47 – здесь, в «Обмене», это сэр Томас Поллок Нажуар («слава богу, что он дал человеку доллар»); то в образе неотразимой «безумной» Леши Эльбернон – юношеского, но пророческого предвосхищения Изе, которую он еще не встретил; то, наконец, в образе Марты, дщери церкви, женщины, ведущей к богу.

Я надеялся, что на этот раз он ничего не тронет. Разве он не сказал, отвечая на мою просьбу: «Обмен»?.. Мне нечего там исправлять... Это совершенство!» Не тут-то было! Едва сунув туда нос, он уже хочет все переписать. Труд становится просто дьявольским: он рушит все, чтобы все сделать заново.

Страница за страницей он посылал мне второй вариант, я отвечал третьим, извлеченным из двух первых, и так далее. Он уступал мне одно место, чтобы выторговать другое.

Я защищал, как только мог, молодого атташе посольства 1891 года от почтенного старца. Некоторые сцены были искалечены навсегда, зато другие – мастерски отточены. Идея качелей – гениальная – возникла в ходе этой работы как животворная искра, озарившая все произведение.

Монолог Марты, с которого начинается третье действие, дает представление об этой борьбе – кощунственной и в то же время болезненной. Если в первом варианте измученная Марта кричит у берега моря: «Справедливости!», то новая Марта, во втором варианте, шлет письмо своему кюре, испрашивая прощенья. Катастрофа! Святые угодники! Этощеприемлемо! Я протестую!

Он пишет мне письмо. И что же в нем говорится?

«Помните, как было в книге?.. Эта мерзкая особа ходила по берегу океана и кричала: «Справедливости! Справедливости!» Лучше бы она кричала: «Прощенья! Прощенья!..» И при этом еще заламывала руки!»

Это бросает свет на всю жизнь поэта. В этой перемене слов – вся эволюция его поэтического творчества. В ней отражена вся траектория жизни Клоделя. В двадцать три года он кричал: «Справедливости!» В восемьдесят три: «Простите!»

Мы репетировали. Качели нам очень помогали. Клодель оживленно, с интересом следил за работой. Сколько пережито радостных часов! Пока Клодель «месит тесто», он в своей стихии. Когда он показывает Жану Сервэ48, как дрожат колени у похотливого старика, его глаза хитро щурятся. Во рту появляется слюна. Он весь трясется от смеха, и при этом у него стучат зубы.

Он находился среди нас, как кол, а мы вертелись вокруг него, как лошади на конце повода.

Генеральная репетиция приближалась. Накануне репетиции в костюмах мне пришлось просить Клоделя наблюдать из зала, чтобы актеры чувствовали себя свободно. Он ответил обезоруживающей просьбой: «О-о, позвольте мне побыть с вами еще сегодня... В последний раз услышать!» Его глухота и в самом деле усилилась. Мы усадили его в центре сцены и с волнением играли, описывая вокруг слаломные круги...

Играть в «Обмене» роль Луи Лена, когда Мадлен Рено играет Марту, было для меня... я бы сказал, невыносимо сладострастно. Изображая измену, уход, злобу, хамство молодого дикаря по отношению к существу, которое люблю больше всего на свете, я приходил в такое состояние, в каком никогда не бывал – ни в жизни, ни в театре, и чувствовал себя не только голым, но разорванным на куски. Это было страшным сном наяву. Впрочем, Мадлен испытывала аналогичное тягостное чувство, и мы часто возвращаемся к разговору о пережитой нами тогда боли за пределами той, что испытывают актеры на сцене.

Успех «Обмена» был смазан полууспехом спектакля «Любовью не шутят» Мюссе, показанного в тот же вечер. Эти произведения не сочетались. Я составил программу неудачно – слишком перегрузил ее.

После «Обмена» я снова принялся атаковать Клоделя, выпрашивая «Золотую голову». Клодель был непреклонен. Припоминаю один из его ответов – телеграмму на письмо, в котором я опять требую этот «поэтический призыв» его юности. Он состоял из одного слова: «Пет!» Коротко, но ясно.

А между тем я хотел поглотить его целиком.

Познание Клоделя

Я давно уже задумал эксперимент – новую форму зрелища как путешествие в поисках человека, охватывающее все его творчество. Траектория человеческой жизни – драма. Я хотел попытаться воспроизвести эту «изначальную» драму в пространстве с помощью поэтического творчества, которое является кристаллизацией жизни.

Для писателя существует два рода произведений: одни падают с него как плоды, другие висят на нем до самой его смерти. «Благовещение», «Черствый хлеб», «Заложник», «Униженный отец» – живут сами по себе, освободившись от автора. Пуповина разрезана. Это снятый урожай.

В отличие от них «Золотая голова», «Обмен», «Раздел под южным солнцем», «Атласная туфелька», «Христофор Колумб» продолжали цепляться за Клоделя, и чувствовалось, что ему так и не оторвать их от себя. Долгий путь не будет иметь конца...

«Мадам Бовари» – «плод» Флобера. «Искушение святого Антония» – его неизбывная драма.

«Земля людей» – «плод» Сент-Экзюпери; «Цитадель» цепляется за него, так и оставаясь навсегда незаконченной.

Итак, я отправился, как охотник, на поиски Клоделя. Я представил ему свою работу. Он возвратил мне рукопись, приложив записку:

«Мне нравится подобное зрелище. Оно волнует меня, как волнует родник. Это рождение театра особого рода, отправной момент, который мог бы постепенно дать нам материал для нового стиля, способного многое отмести».

Я был на подступах к представлению, еще не виданному по форме. Мне было и невдомек, что тем самым я ступаю на новый путь, который позднее приведет к Сартру, Мольеру, Лафонтену, Сент-Экзюпери, Рабле, Жарри... и который не кажется мне законченным.

Театральные критики часто язвили по этому поводу. Что поделаешь, мне это было интересно! Кто может помешать мне забавляться?

Я задумал своего рода серию – подобно тем, что выпускают некоторые издательства, – «Познание Французов». И почему бы не распространить эти исследования на Шекспира, Ницше, Дзеами и т. д., создав другую – «Познание Людей»?

В конце концов, это моя профессия.

Преобразовать произведение, написанное на плоскости бумажных листов, в объемное зрелище – в этом нет ничего еретического.

У каждого из них своя цель.

У нас есть полное право создать портрет кого бы то ни было при условии взять ответственность на себя. Это будет уже «мои» Клодель, «мой» Рабле, «мой» Жарри. Они не скомпрометированы, и их «кюре» – все равно, академикам или «патафизикам», тут нечего обижаться.

Познание Клоделя дало превосходные результаты. В Порт-о-Пренсе на Гаити, мы были вынуждены удвоить число спектаклей. Но наибольший успех выпал на нашу долю в Канаде. Эмансипация франкоязычной Канады началась в 1952 году. Но мы этого еще не знали. Впрочем, мы никогда ничего не знаем. Сам Клодель написал мне: «Берегитесь, это Тибет католицизма». Тем не менее его преосвященство кардинал Леже, если не ошибаюсь, архиепископ Квебека, взял на себя инициативу открыть перед духовенством впервые в истории Канады – двери театра Her Majesty’s49 как раз по случаю этого познания. Он очень любезно принял меня в своей резиденции в Монреале – он восседал на троне под балдахином, а я по другую сторону ковра, на стуле, – и объявил мне эту приятную новость. Он отправился в театр с большой помпой, окруженный своими епископами, заполнившими первые ряды.

В тот вечер благодаря Клоделю духовенство реабилитировало театр. Мы храним фильм, заснявший это событие.

Это познание, не требовавшее для своего осуществления ничего, кроме присутствия людей, было легко перевозить, и где только мы его не играли.

Однако меня все еще преследовала мысль о «Золотой голове».

Был момент, когда мне показалось, что я склонил Клоделя. Разумеется, снова нырнув туда, он захотел все переделать. Он предпринял честную попытку: действие переносится в «Stalag»50 – единственное место, равнозначное для него той материалистической тюрьме, куда в свои восемнадцать лет он чувствовал себя заточенным молохами XIX века.

Его вдохновляли наши общие идеи «рождающегося театра»: исполнителями «Золотой головы» будут заключенные и т. д. Попытка сорвалась. Он от нее отказался. Я считал, что это к лучшему. Слишком велика была теперь дистанция между молодым, двадцатилетним Клоделем, резким и жестоким, и восьмидесятипятилетним поэтом, прожившим такую насыщенную жизнь и уже помышляющим только об одном – приблизиться к своему богу.

Он предложил мне компромисс: «Даю вам «Золотую голову», но прошу поставить ее только после моей смерти». Что мне оставалось, как не согласиться?

И тогда тема ухода и странничества – центральная тема поэтического творчества Клоделя, – разгул фантазии и «рождающийся театр» заставили меня взяться за его «Христофора Колумба».

«Христофор Колумб»

В «Христофоре Колумбе» содержится манифест. Это моя «Нумансия-53».

Выполняя заказ, в свое время сделанный Максом Рейнгардтом, Клодель написал своего рода либретто, иа основе которого Дариус Мийо сочинил большую оперу. В 1942 году Клодель посоветовал мне вернуться к тексту, использовав его для драматической постановки. Он видел в нем подход к «Атласной туфельке». Это, несомненно, была ошибка: насыщенность «Туфельки» поддерживала меня, указывала путь, тогда как «Христофора Колумба» мне приходилось «нести».

Зная простоту Дариуса Мийо и неоднократно убедившись в его дружбе, я попросил композитора забыть свою большую оперу и сочинить музыку, которая вплетется в нашу игру. Он согласился на такую жертву и достиг большого успеха.

Добиться слияния ряда коротких сцен воедино – только так можно было выиграть это пари. Пришлось ограничиться приемлемым числом исполнителей – я остановился на тридцати трех. Решив свою головоломку во всех деталях на бумаге, я приступил к работе с Мийо. Я проигрывал перед ним пьесу кусок за куском, шашка за шашкой по всей доске, я что-то пел ему в тех местах, где мне «слышалась» музыка. Он рассчитал ее по секундам. Затем мы спорили о духе, гуманизме этой музыки. Благодаря Мийо она вошла в произведение как живой персонаж. И в самом деле, она играла вместе с нами.

При стольких переменах места действия всякая декорация становилась невозможной. Мне нужно было найти предмет-символ, рядом с которым как по волшебству оживал бы малейший аксессуар. Необходимость киноэкрана, постоянное присутствие моря, ветра и каравеллы Колумба подсказали мне такой предмет – парус. Подобно актерам и музыке, парус тоже становился живым персонажем.

Мне хотелось, чтобы на сцене было очеловечено все: предметы, музыка, речь.

Люди и предметы играли вместе: люди играли предметы, а предметы – людей. Как очеловеченный предмет «говорит свое слово» в действии, так актер, в свою очередь оставаясь в роли, превращается время от времени в стихию. Например: волны моря (актеры) выбрасывают на гальку умирающего старого моряка. Христофор Колумб входит в воду, чтобы помочь моряку. Два актера, исполняющие соответственно роли моряка и Колумба, продолжая играть, должны также передавать разгул водной стихии и мощные удары волн.

Таким образом, актер уже не ограничивается исполнением роли – он воплощает стихию, предметы. Он и человек и среда одновременно. Он играет не только людей, но и весь «театр». Он принадлежит людям, но также и всему остальному. Он в центре жизни, он неотделим от всего, что составляет жизньво всей ее полноте, – он очаг жизни.

Для автора и всех, кто ему служит, театр это человек; и «пока на четырех приподнятых над полом досках или где бы то ни было будет существовать человек, выражающий себя всеми доступными ему средствами, и ничего больше вокруг, будет театр и, если угодно, тотальный театр...».

Таков дух этого «манифеста»... Это дух не только «Нумансии», но и «Когда я умираю», выходивший из всех пор моей кожи.

Как в «Разделе» и, в известной мере, в «Атласной туфельке», меня и тут не устраивал финал. Не потому ли, что Клодель предлагает трудно допустимые благополучные развязки? Не потому ли, что он придумывает разгадки тайн жизни? Возможно, что жизнь, смерть, способность выжить вдохновляют поэтов на решения легкие, но существующие только в их воображении. Как я уже сказал, они прибегают к «скачку». Но театр – искусство справедливости, и он неумолим. Поэтому прав Кафка, который останавливается на этом вопросе, не давая ответа.

На сей раз уже я хотел переделать финал и обратился за помощью к Клоделю. Я подверг испытанию его вдохновение в надежде, что чудо «Туфельки» повторится. Но спустя несколько дней Клодель ответил: «Слишком поздно, Барро, теперь я слишком стар. Пламя, горевшее во мне, стало ночником».

Премьера «Христофора Колумба» состоялась в мае 1953 года, в Бордо, куда нас пригласил молодой спортивного вида мэр – генерал Шабан-Дельмас. И вот после большой работы в Париже мы отправились туда. Чтобы приспособиться к муниципальному театру – великолепному строению XVIII века, которым мы обязаны архитектору Луису, – нам пришлось за два дня практически проделать всю работу заново.

Утро, полдень, вечер, ночь. Я не давал труппе передышки. Репетиция в костюмах затянулась далеко за полночь. Уже четыре утра, а мы все еще не закончили. Мои товарищи были на пределе сил и нервов. Наступил момент, когда, сколько ни щелкай хлыстом, зверь засыпает. Я видел, как кое-кто, обессилев, присаживался, другие на что-нибудь опирались, как опираются на ружья дремлющие часовые. Музыканты роняли головы на инструменты. Булез во всеуслышанье чертыхался, а люди постарше ушли спать. Грим был грязный, под глазами – черные разводы. Словом, ночь накануне сражения не под Аустерлицем – под Азенкуром.

Я остановил репетицию, и мы разошлись по номерам.

Рухнув на постель, я не мог уснуть. «Неужели же ты не придумаешь финал до начала спектакля?» Я расслабился. Попытался забыть ставку этой игры. И еще раз прогнал для одного себя весь спектакль, как хороший сон. Спал ли я? Бодрствовал? Знаю лишь одно: около шести утра финал мне явился. Я подскочил как пружина собственной кровати. «Давайте репетировать!» – закричал я. Но весь отель был погружен в сон. Все от-ды-ха-ли! «Эти подонки спят, когда зал вот-вот заполнят зрители!» Такое нелепое восклицание вернуло мне ясность ума и хорошее настроение. Я встал, записал на бумагу новый вариант финала. Мы опять проработали весь день. Представление состоялось. Труппа поднялась на штурм, . и Клодель одержал победу.

Смерть Клоделя

Увы! Клодель старел – не его голова, слава богу, но его заезженное сердце. Больше всех он ощущал это сам. Он становился мягче, нежнее. Придешь его навестить – он неприметно удерживает тебя. Я уже пережил нечто подобное в последние дни Шарля Гранваля, ушедшего в 1942 году. Реже стали моменты, когда он, внезапно убегая от вас, сидящего рядом на стуле, отправлялся в погоню за своим потрясающим воображением. Теперь он подолгу смотрел на вас. Его гордость, высокомерие не исчезли, но чувствовалось, что он стал ближе к тем, кого любил.

Мне сообщили печальную новость в семь утра. Я тут же помчался, презрев всякие приличия, – меня нес порыв всего существа.

В этой гостиной, теперь погруженной в ночь, была постелена кровать, и Клодель возлежал на ней одетый, с распятием в руках. Больше всего меня поразило сходство его маски с тем скульптурным портретом в духе молодых римских императоров, который выполнила его сестра, когда ему было восемнадцать лет.

Поразительное благородство, спокойствие духа, красота...

О своем горе умолчу – речь о Клоделе.

Как мне сказали, смерть пришла за ним, когда он читал книгу профессора Мондора о Рембо, и ждала, пока он ее закроет. «Дайте мне умереть спокойно. Я не боюсь» – вот якобы его последние слова.

Я почти сразу уехал. Париж уже устремился к нему, и государственная церемония похорон обрушилась на семью.

Мы столько раз из жизни уходили,

Но в этот раз уходим навсегда...

Клодель. «Баллада»

Клоделя перевезли в склеп собора Парижской богоматери, и торжественная панихида состоялась перед папертью, где воздвигли два помоста. Присутствующих подвергли испытанию холодом. Пошел снег. Режущии ветер и этот холодный воздух еще больше леденила слишком строгая церемония. Площадь была слишком большой, холод усугублял уныние, с трибун, поставленных слишком далеко, катафалка не было видно. Проходу людей мешало слишком много барьеров.

Мне бы хотелось, чтобы прощанье с Клоделем взяла на себя молодежь. Хотелось, чтобы у парижан был свободный доступ к телу. Хотелось, чтоб национальные почести Клоделю воздавали при красивом беспорядке; чтобы это походило на ярмарку, импровизацию, горячую кровь. Но в тот день хоронили не поэта, а посла и академика.

После официальной и совершенно ледяной церемонии тело водворили в соборный склеп.

Сердце мое разрывалось на части.

К счастью, оставалось его творчество. Наперекор этому мрачному уходу рождался, или лучше сказать – раскрывался, другой Клодель. Призраки выдуманы людьми. Исчезнувший Клодель уступал место новому.

Именно этот Клодель и был рядом со мной в 1959 году, когда я работал над «Золотой головой».

Полгода тело Клоделя оставалось в склепе, а в августе состоялось его настоящее погребение в Бранге (Изер).

Мадам Клодель и дети просили, чтобы я произнес на могиле прощальные слова.

Пришло лето. Стояла великолепная погода – один из «этих дней июня, июля и августа» (Шарль Пеги). Свидание, назначенное сем частям света в провинции, населенной отдыхающими, состоялось в его замке возле Роны. Чистое небо, яркое солнце, красивая зеленая природа воспевали жизнь. Это наконец было похоже на Клоделя!