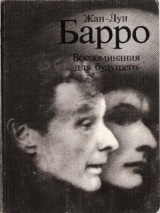

Текст книги "Воспоминания для будущего"

Автор книги: Жан-Луи Барро

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)

Жан-Луи Барро

Воспоминания для будущего

Jean-Louis Barrault

Souvenirs pour demain

Перевод с французского Л. Завьяловой

Содержание

Жан-Луи Барро: Наши гастроли в СССР

К читателю. В ожидании, пока настроится мой внутренний оркестр

1

Дичок

Первая пауза

Ателье

Вторая пауза

«Чердак Августинов»

Вынужденная пауза

Комеди Франсэз

2

Создание нашей Компании

Короткая пауза двадцать пять лет спустя

Эпоха театра Мариньи. 1946-1956

Бродячая жизнь

Театр де Франс, или От «Золотой головы» к «Золотой голове»

Пауза дружбы: Лондон

Май 68-го – испытание коллективное, испытание индивидуальное

Красивые отступления от правил

Никакой паузы: «Рабле»

В. Гаевский. Проза Барро

Комментарий

Иллюстрации

Примечания

Настоящая книга принадлежит перу выдающегося французского актера и режиссера наших дней Ж.-Л. Барро, вот уже в течение долгих лет возглавляющего сценический коллектив – «Компанию Мадлен Рено – Жан Луи Барро». Книга является своеобразными мемуарами, в которых автор подводит творческие итоги своей жизни в искусстве. Рассказ о своем детстве, отрочестве, юности, о тех годах, когда он созрел как артист и режиссер и выработал свое театральное кредо, о гастрольных поездках его театра подается автором на широком фоне истории французского театра 30 – 60-х годов.

Жан-Луи Барро: Наши гастроли в СССР1

Наши первые гастроли в Советском Союзе проходили в 1962 году. Мы выступали тогда в Ленинграде и Москве. До сих пор у нас сохранилось живое и сильное воспоминание об этом визите. Поэтому сейчас, во второй свой приезд, мы очень волновались – удастся ли снова обрести прежнюю атмосферу, заслужить горячий прием. И каким приятным сюрпризом было вновь ощутить такое же человеческое тепло, что и четырнадцать лет назад! Больше всего в это посещение Советского Союза нас поражает атмосфера разрядки, спокойствия и доверия, когда дружеское взаимопонимание возникает сразу же, незамедлительно, широкая возможность устанавливать личные, непосредственные контакты всюду, будь то в Москве или Ленинграде. Нам очень приятно, что советским зрителям нравятся наши спектакли, что они приносят им радость. Это рождает чувство удовлетворения. Во время многочисленных гастролей нашей труппы по разным странам у нас создалось впечатление, что французская культура – своеобразная международная территория, как бы интернациональная ферма, где у каждой страны есть участки, а мы, фермеры, их обрабатываем. И если вы нами довольны, значит, мы хорошо поработали.

Я бы желал, чтобы обмены между двумя нашими странами осуществлялись чаще и чаще. Лично я, как директор театра Д’Орсэ, построенного нами два года назад и открытого для всех театральных коллективов, хотел бы, чтобы советские труппы оказали нам честь и нанесли визит в Париже.

Мы бы с удовольствием систематически приезжали в Советский Союз, так, чтобы контакты не прерывались, стали привычными. Ведь поэзия нашей профессии заключается именно во встречах с людьми театра, независимо от национальности, языка, политических взглядов или религиозных убеждений. Люди театра образуют одну семью, потому что у них одинаковые проблемы, радости, горести и тревоги – все, что присуще человеческой натуре.

В Советском Союзе нас поразили зрители, знающие французский язык. Если драматические спектакли сопровождаются здесь синхронным переводом, то поэтический концерт «Дарованная жизнь», в котором участвуем только Мадлен Рено и я, естественно, шел без перевода. И тем не менее, судя по тонкой реакции публики, она превосходно понимала французский язык даже в стихотворной форме.

Я нахожу много общего между советским зрителем и нашим. Прежде всего – восприимчивость и богатое воображение. Кроме того, и это редкий случай, для советской публики антракт – не помеха для восприятия спектакля. Во Франции мы, например, играем «Христофора Колумба» без антракта, чтобы не расхолаживать зрителей. Здесь же антракт не вредит представлению, а дополняет его.

В театре Д’Орсэ мы начинаем позднее, чем в Москве, – в 20.30, а публика собирается уже после 19-ти в большом фойересторане, чтобы перекусить. Мы тоже приходим туда, еще не в костюмах. Затем зрителей приглашают в зал, где спектакль, тот же «Христофор Колумб», идет без антракта, и в 22.45 мы опять встречаемся в фойе за бокалом вина, разговариваем. Мне кажется это интересным, потому что спектакль становится актом общения и, мы надеемся, дружбы. Благодаря театральному представлению, а также встрече после него, мы знакомимся, беседуем, спорим; случается, беседа продолжается заполночь.

Мне кажется, что Советский Союз – единственная страна, где контакты устанавливаются иначе, чем обычно. Здесь после спектакля зрители спускаются к сцене посмотреть на актеров вблизи, пожать им руки, преподнести цветы. И это общение можно было бы продолжить – задавать вопросы, спорить, потому что некоторые зрители хотели бы остаться и обсуждать увиденное за чашкой традиционного чая. В настоящее время театр может внести свой вклад в достижение взаимопонимания между людьми, потому что в самом театральном представлении присутствует феномен контакта и знакомства. А с того момента, как состоялось знакрмство, образуется своего рода органическая связь, а когда ты связан с каким-то человеком, то готов полюбить его.

В этой связи я хочу рассказать маленькую историю, которая меня в свое время очень поразила. Совершая турне по Федеративной Республике Германии, мы побывали на рейнских островах, где услышали старинную легенду.

За укрепленным городком – дело было в средние века – находился большой пустырь, который мог принадлежать городу при условии, что там ежегодно будут проводить карнавал. Но вот город осажден, а подошел день карнавала. Все – и жители города и их враги – знают, что пустырь будет потерян, если карнавал не состоится. Поскольку враги намеревались взять город и их интересовал пустырь, а те, кто находился в городе, не хотели его терять, было решено заключить перемирие, чтобы устроить карнавал. Но во время праздника враги и осажденные встретились, и, когда назавтра перемирие закончилось, ни у тех, ни у других не лежала душа воевать.

Я думаю, что эта притча дает нам урок. Мы, люди театра, живем для того, чтобы устраивать праздники в горячих пунктах земного шара, и благодаря нам враждебные стороны, встретившись, уже не захотят воевать. Во всяком случае, такова наша мечта.

Посвящается Мадлен

К читателю

Звание комедианта

считалось позорным у римлян и почетным у греков.

Каково положение актеров у нас?

Мы смотрим на них, как римляне,

а обходимся с ним, как греки.

Лабрюйер

В ожидании, пока настроится мой внутренний оркестр

Я облек свою биографию в форму «рассказов» из одной лишь щепетильности. Хотя я добросовестно старался ничего не присочинять, поручиться за историческую, то есть анкетную, доподлинностъ фактов, сохраненных памятью, не могу.

Я бы позавидовал тому, кто может точно сказать, какой была его жизнь. Я бы позавидовал и тому, кто сказал бы, какой была моя. У меня одно впечатление, у вас – другое.

И еще. Я не собираюсь заниматься самоанализом или судить самого себя: при этом я либо представил бы себя в выигрышном свете, либо, чего доброго, преувеличил собственные недостатки.

Все мы постоянно живем по меньшей мере в трех планах: мы такие, какие есть на самом деле; мы такие, какими себя воображаем; мы такие, какими хотим казаться.

Какие мы – неизвестно. Какими себя воображаем – заблуждаемся. Какими хотим казаться – обманываемся.

И выходит, что каждый из нас не один человек, а целых трое. И даже намного больше. Один в трех ипостасях – голова, сердце и живот (Платон). На вершине тетраэдра – Двойник, а в самых затаенных уголках нашего «я» копошатся еще и Другие.

На поверку каждый из нас уже сам по себе целое общество, царство, мир – вселенная в глубине колодца; неуемное внутреннее население, посреди которого, в конечном итоге, чувствуешь себя одиноким. И это рождает тревогу.

«Боги, избавьте меня от бесплодной тревоги» (Эсхил).

Тревога, сестра моего одиночества... ибо в конце пути нас ожидает смерть. А между тем и по сей день я весел и счастлив. Благодарю за это свою звезду.

Кто мы... что пережили... одному богу известно, «и, я его знаю, он этого нам не скажет» (Фейдо).

Я замечаю, что первые два имени, цитируемые мною, – Эсхил и Фейдо. Жизнь умещается между ними двоими. До Эсхила античные поэты считали необходимым разрабатывать тему сначала в форме трагической трилогии, затем эту же тему в четвертой части – сатировской драме – трактовали, доводя до абсурда. В самом деле, каждое событие жизни имеет свой абсурдный аспект.

Третье имя – Кафка: «Не принимать слишком всерьез».

В каждый момент своей жизни мы – Другие для себя и других. Человеческое существо – сплошная непредвиденность.

Моя мать казалась особой очаровательной, безалаберной и поверхностной; перед смертью мы увидели в ней степенность и сильный характер. Она предстала перед нами другой.

Наконец, мы считаем себя целым, на самом же деле мы только полчервя, который, толкаемый потребностью любви, ищет свою вторую половину. Восстановить червя – первейший из наших инстинктов. Мы половинки целого – двуполого существа. Воссоединившись, они составляют пару.

«Меза́, я Изе́, это я» (Клодель. «Раздел под южным солнцем»).

Выходя на сцену, мы, актеры, должны мысленно сосредоточиться на таких вопросах:

Откуда я? В каком я состоянии? Что буду делать?

Я постараюсь дать правильный ответ на первый вопрос. Придумайте ответ на второй. Что касается третьего – попытайтесь понять. Понимать – цель моей жизни. Вот почему я люблю призыв Ленина: учиться, учиться, чтобы действовать и понимать2.

Я отправляюсь в этот путь не удовольствия ради, – прошлое переполняет меня, и я послушен его приказу, – порою это действует благотворно. Роясь в своих воспоминаниях, я отобрал те из них, которые отложили свой отпечаток на мне как на медали и не нарушают единства моей темы; те, которые поддаются обобщению и полезны для всех – из братских чувств к читателю; наконец, те, что могут пригодиться мне и в дальнейшем... «Воспоминания для будущего» – почему бы и нет?

В театре – об этом речь пойдет впереди – каждым движет своя мечта и тайное желание, чтобы его личные ощущения разделило как можно больше людей. Актер хочет, чтобы в его груди билось коллективное сердце. Пусть будет так и в данном случае.

И последнее: когда гуляешь, случается остановиться. Постоять. Переменить цель. Полюбоваться видом, рассмотреть травинку или уйти в себя. Внезапно, без видимой причины, такое может случиться и со мной. И тогда я приглашаю вас сесть рядом: ради травинки, красивого вида или ради нас самих.

1

Я рождена любить, не ненавидеть.

Антигона

Дичок

Легенда моего рождения

Согласно записи в мэрии, мать произвела меня на свет 8 сентября 1910 года в десять утра. Это событие произошло в доме 11 по улице Эглиз, в Везине – пригороде Парижа, в семнадцати километрах от Нотр-Дам.

Мой отец – молодой фармацевт Жюль Барро – владел здесь скромной аптекой и подрабатывал в психиатрической больнице по соседству, но увлекался политикой. Социалист, он одним из первых во Франции восторженно воспринял учение Ленина. В глубине души он чувствовал себя поэтом и терял сознание при одном виде крови, когда в его аптеку приводили пострадавшего. Ему было тогда тридцать четыре года и оставалось жить всего восемь лет, но он этого не знал.

Моей матери Марсель-Элен, урожденной Валетт, в год, как говорится, «счастливого события» едва исполнилось двадцать пять лет. Заодно с этим удержим в памяти, что 1910 год ознаменовался наводнением в Париже, что 8 сентября день рождения девы Марии, а также Альфреда Жарри. Дева Мария, Жарри и я – такая компания меня устраивает.

8 сентября!.. Я часто представлял себе, как год назад, скажем 8 декабря, в разгар зимней стужи, двое молодых людей, полюбив друг друга, сблизились, и искра взаимности сделала их моими родителями, но они не знали и этого.

Не я первый нарушил покой в доме. Вот уже четыре года здесь царил мальчуган по имени Макс-Анри, вылитый отец – рослый, стройный, смуглый, с очаровательным лицом в ореоле длинных черных локонов и с хитринкой в голубых глазах. Макс, мой брат!

Родители подготовили его к моему появлению. Он воспринял их сладкие посулы с великодушной грацией. Однако по прошествии недели, когда заботливая материнская рука присыпала мне попку тальком, наверно, почувствовав себя немного заброшенным, спросил:

– И долго еще он будет здесь жить, а?

По правде говоря, моя мама, произведя уже на свет одного сына, желала иметь дочку. Когда я вышел из своей плацентной ладьи, доктор воскликнул:

– Славный парнишка!

На что мама с полуулыбкой-полугримасой боли простонала:

– Дерьмо!

Вот первое слово, услышанное мною на земле. Во Франции считают, что оно приносит счастье. Жизнь моя по сей день тому подтверждение. Марсель Барро не стеснялась в выражениях не иначе как мне это передалось от нее по наследству. Моя мама потрудилась на совесть – я весил девять фунтов. Врач из чистой любознательности взвесил все: младенца, послед и прочее итого, пятнадцать фунтов!

Похоже, я был жутким уродцем: раскосые глаза, рот до ушей, ни единого волоска на огромной голове, которая не держалась прямо, все тело в перевязочках. У меня, кажется, ушло полтора года на то, чтобы с грехом пополам научиться передвигать на кривых ногах туловище, распухшее от каш. Уродец, по-видимому, имел счастливый характер, поскольку наибольшей усладой, опять же по слухам, для меня было усесться на теплую, мягкую подушку из пеленок, которые я перед этим не просто измарал – наполнил. Ну чем не дитя Гаргантюа в младенчестве? Тем хуже, если такое сравнение покажется нескромным... К тому же все это «по слухам». И мне не было до всего этого никакого дела. Мне дали жизнь, вот я и жил!

Я всегда обладал тем, что один мой приятель-врач назвал «комплексом досуга». Я готов потерять что угодно, кроме одного – времени. Потому что с той поры, как я себя помню, мое общество всегда разделяет некто – смерть. Радость жизни настолько чудесна, что нельзя упустить ни единой ее крупицы; и в то же время жизнь такая хрупкая. Она так прекрасна, что не может длиться вечно. И продлить ее можно, только заполняя. Искусство бесконечно, жизнь коротка – надо овладеть искусством жить.

Недавно, сидя за рулем машины, я углубился в свои мысли. Мой никогда не покидающий меня Двойник, с которым я постоянно болтаю, пробормотал: «Что ты ищешь? Ты что-нибудь потерял?» «Да, – ответил я, – минуту».

Ту минуту, которую у меня однажды похитит смерть.

Не потому ли моя жизнь с первого вдоха – постоянное исступление... паника?

А пока вернемся к тому, кого в неполные два года окрестили Шаном-Луи. О, это было крещение без особого религиозного пыла. Наш свободомыслящий родитель предпочел бы, чтобы мы выбирали религию в восемнадцать лет. Он был человеком щепетильным. Впрочем, почему именно в восемнадцать? Родные, наверное, сказали ему: «Не выдумывай». Вот он и не перечил, и нас окрестили младенцами. Он же утешался тем, что в качестве первого помощника мэра Везинё присутствовал на республиканских церемониях 14 июля. Дома у нас цитировали знаменитую речь мэра перед развернутым флагом (в те времена еще не существовало всех этих мемориальных памятников – выдумки последних лет), в которой тот воспевал доблесть трех цветов Франции в таких выражениях: «Красный – эмблема крови, пролитой за отчизну; белый – символ чистоты французской души, Жанны д’Арк»... Дойдя до синего, помешкав, он бросил: «Что касается синего... то, будь он зеленым, это означало бы надежду!» (Гром аплодисментов.)

В Везине имелся любительский театр Эссор. Мои родители, молодые еще люди, играли там в комедиях. Папа, кажется, отличался в пьесе Франсуа Коппе «Скрипач из Кремоны». У мамы был милый голосок, прелестная мордашка, веселый нрав, курносый носик парижанки, взгляд кошечки. К тому же у кошечки была «изюминка», что на хорошем французском именуется шармом. Похоже, жизнь в Везинб протекала беззаботно и очень приятно!.. Но, увы, актерская карьера супругов Барро оборвалась весьма быстро – к моему двухлетию родители подарили мне Париж.

Отец приобрел аптеку на проспекте Ваграм. Мы поселились в доме 142 по улице Курсель. Этот изысканный квартал на равнине Монсо одним концом упирался в площадь Терн с ее холостяцкими квартирками, содержаночками, которые спускались за молоком, закутавшись в меховые манто, а другим – в квартал Батиньоль – настоящую деревню, каких в Париже немало. При этом я думаю о деревне Пасси, где совсем еще девочка по имени Мадлен Рено играла со своим двоюродным братцем Кристианом Бераром. Но и этого я еще не знал.

А в центре Парижа, от «Мулен-Руж» до «У Максима», не прекращаясь шло празднество под верховодством Фейдо. Настоящая довоенная жизнь! И этого я тоже совсем не знал – впрочем, какое отношение я мог бы к этому иметь?

Такова часть моей жизни, записанная «с чужих слов». В ожидании подлинных воспоминаний рассмотрим мой атавизм – наследие, полученное от предков: по выражению Жан-Поля Сартра – «ситуацию», биологов – генетический код, мой же ехидный Двойник нашептывает мне – племенную запись.

Память, предшествующая рождению

Я глубоко верю в то, что существует память, предшествующая рождению.

Игра нашего воображения зависит от памяти – огромного богатства, накопленного ранее. Если бы наша фантазия преобразовывала лишь то, что накоплено после рождения, игра воображения была бы способностью запоздалой, бедной и стала бы возможной, пожалуй, только к моменту потери сил и желания играть.

К счастью, в глубинах нашего «я» хранится про запас генетическое прошлое, и ребенок с первым криком, когда ему перерезают пуповину, уже способен придумывать всякие вещи благодаря генетическому коду.

Воображение – игра памяти. Эту теорию выдвинули современные биологи, и тут они не расходятся с мифологией. А я всякий раз испытываю физическое удовлетворение, когда Наука в согласии с Поэзией. Разве еще со времен античности девять Муз – символ человеческого воображения – не дочери Мнемозины – Памяти?

Выходит, это была не литература, а правда, конкретность, реальность. А мне нравится расшифровывать реальность.

Конкретность! То, что держишь в руке, что можно осязать, вдыхать, выдыхать, есть, слюнявить. Быть! Мне кажется, уже в этом есть что-то от театральных подмостков.

А пока присмотримся к персонажам, которым мои клетки обязаны своим существованием.

По отцовской линии

Барро – чистокровные бургундцы из галло-римского городка Турнюса, более римского, чем галльского, знаменитого своим аббатством Сен-Филибер – церковью из розового камня в чисто романском стиле.

Первый Барро, зарегистрированный в гражданских актах мэрии, занимался «замшеванием» (должно быть, выделывал замшу). В 1698 году он получил участок в местности, названной Борегар (красивый вид), где расположен поселок Ля Круа-Леонар – виноградник, нависающий над городом и простирающийся вдаль на добрых двести километров. Старый дом в 1850 году заменили новым, зацементировав в фундаменте лишь один его камень, датированный 1623 годом.

Виноградники начинались у самого дома. Дом этот принадлежит нам и поныне. Для нас он святыня, хотя теперь его окружают одни луга. Виноградники были выдраны, убиты южными винами, духом спекуляции и политических махинаций. Это оставило на мне неизгладимый след, сказалось на моем дальнейшем поведении. Я знаю случаи, когда владельцам платили за то, чтобы они уничтожали виноградники на своих участках. Это называлось премией за вырывание, чтобы не сказать – премией за убийство. Никогда так называемые анархисты не совершили бы подобного преступления. Государство – убийца, а полицейские – преступники. Вот истоки моего внутреннего бунта.

В ясную погоду – признак дождя на следующий день – с террасы дома видны горная цепь Юра, Альпы и кряж Монблана, а у наших ног – Турнюс с его римскими куполами, широкая лента Соны, далее – просторная равнина Бресса с ее цыплятами и кукурузой в закромах.

Один из Барро, Франсуа, говорят, шляпных дел мастер, был мэром Турнюса. Но все они владели виноградниками, вплоть до моего деда Анри-Филибера, который уже ничем, кроме своих лоз, не занимался.

Мужчины предпочитали выбирать себе жен в Маконе. Одна из них, по-видимому, принесла в приданое кому-то из моих прадедов дом, где квартировал господин де Ламартин. Он никогда не платил за квартиру. Мой предок, распаленный женой-домовладелицей так, что был способен прибить квартиранта, отправился в Макон. Ламартин его покорил. По возвращении домой прадеду пришлось признаться жене, что поэт не только так и не уплатил за квартиру, но еще и взял у него взаймы.

Итак, кровь Барро – чистейшее бургундское вино. Вот уже три века течет оно в наших жилах. Я чувствую себя крестьянином. В самом деле, у меня не руки, а лапы.

Мой дед – «папаша Барро» – был занятный парень, балагур, забияка и порой отчаянный. Истинное дитя Бургундии.

Последняя воля характеризует его очень точно! В завещании он потребовал, чтобы гроб с его телом установили в винном погребе. Для прощальной церемонии выбрали бочонок на двадцать пять литров белого и поместили у изножия гроба. На гроб поставили стакан вина. Каждый друг умершего должен был налить себе и чокнуться с покойником. А в заключение церемонии из стакана покойника угостили прохожего. Виноградари – артисты!

У деда было двое сыновей, Адольф и Жюль, – кто из них старший, не знаю. Отец посадил для них по липе у каждого угла террасы. Адольфа, двадцатилетнего моряка, убили в драке в Тулоне. Жюля не стало в 1918 году. Старый папаша Барро этого не пережил. Надгробие нашего склепа в Турнюсе, источенное временем, покоится на четырех сильных лапах льва. Оно простое, поросшее лишайниками и красивое. Тут все почиют в бозе. У террасы по-прежнему растут две липы, ныне уже столетние. Я люблю их кору, как свою кожу.

Почему мой отец выбрал аптеку – он, кто постоянно тосковал по отчему дому? Он, кто грезил о Ламартине, Самене, Верлене и всеобщем братстве?

По материнской линии

Моя мама родилась на улице Рамбюто – в самом сердце Парижа. Я был бы рад, если бы во мне проявилась эта парижская материнская линия, потому что на свете немного мест, полных такой гармонии, как набережные Сены. Я бесконечно люблю Париж, страдаю от всего, что над ним учиняют, ревную его к другим. Париж сложился из деревень, но абсолютно лишен провинциального духа. Дух Парижа единственный и неповторимый – такого не встретишь больше нигде. К тому же в Париже родилась Мадлен Рено, ее предки не выезжали за пределы Иль-де-Франса и ее мама . тоже родилась на улице Рамбюто, как будто по случайному совпадению. Но и этого мы еще не знали.

У Мадлен высокий лоб, маленький подбородок и улыбка ангела Реймского собора. Разъезжая по свету с нашим театром, мы представляем не только Францию, но и в высшей мере Париж. «The pride of Paris»3 можно было прочесть на фронтоне Уинтергардена в Нью-Йорке, в центре Бродвея. Как мы гордились этим! Париж нас создал, и мы принадлежим Парижу.

Однако надо подходить к наследию предков объективно. Моя материнская линия образовалась на точке пересечения двух линий. Одна, со стороны бабушки, идет из Лотарингии, откуда-то с востока. Вторая, со стороны дедушки, – из центра, из Бурбонне. Я не сказал – Оверни4! Боже упаси! Мой дед пришел бы в ярость. И хотя ему стоило пройти из своей деревни несколько метров, чтобы попасть из одной провинции в другую, овернцем он себя не считал. На поверку у него явно были и их достоинства и их недостатки. Но он не желал этого признавать.

Мой дед по материнской линии был фантастический тип! Мы много воевали, но я его обожал и обожаю до сих пор. Он оказал на меня большое влияние, как в хорошем, так и в плохом. Господин Валетт! Настоящий герой романа, достойный пера Бальзака.

Его звали Луи-Шарль-Камиль-Наполеон-Эжен. Поскольку он родился в один день с принцем Эженом (1856 г.), то считался крестником императора и ежегодно получал луидор. А потому он был бонапартистом, носил усы и бородку в стиле Наполеона III и дошел в своем подобострастии до того, что был одного роста с Наполеоном I.

Он отличался невероятной жизненной силой и несгибаемым здоровьем. В комедии моей жизни дедушка Валетт играет главную роль. Между Лабишем и Анри Беком... Бальзак, да и только! Оставим его для реальных воспоминаний.

Он был истинным сыном своей матери. А она – я не знал ее, но, судя по рассказам, она заслуживала быть его матерью. Явившись в Париж из Шовиньи (в Оверни это. или в Бурбонне?) в деревянных сабо, чтобы устроиться служанкой, она остановила свой выбор на рабочем-каменщике и женила его на себе. Она сколотила небольшое состояние, покупая обветшалые особняки, которые восстанавливала руками каменщика-мужа, заставляя его трудиться в поте лица, а затем продавала, чтобы купить следующий особняк, пришедший в упадок, отремонтировать, перепродать и так далее. И подумать только – не зная этой женщины, но верный ее судьбе, я делал то же самое с театрами, через которые прошел, – Мариньи, Одеон и так далее... Разница лишь в том, что я их не перепродавал – меня из них выдворяли...

Странного нрава была моя прабабка! В разгар пирушки, когда подавали сладкое, она, встав из-за стола, шла на кухню, выдергивала газовый рожок и, надев один конец на кран раковины, а второй сунув себе в зад, устраивала холодную клизму. Облегчившись, она возвращалась на свое место за семейным столом и с аппетитом заканчивала трапезу.

Однажды она, настаивая на том, что кот и попугай не ладят лишь потому, что не знакомы, посадила кота в клетку с попугаем! Полетели пух и перья, послышались дикие крики. Она их разняла, несколько разочарованная такой «неожиданностью».

Она скончалась восьмидесяти девяти лет от бронхопневмонии. Прослушивая ее, врач пробормотал:

– Я слышу шумы!

– Бестолочь! – возразила она. – Да это с улицы.

И испустила дух.

Могу себе представить, как ее муженек мечтал избавиться от гнета жены. Он был коммунаром, но боюсь, что дома ему никогда не предоставляли слова.

Как я уже сказал, Луи Валетт был достойным сыном своей мамы. В молодости он работал на фабрике, изготовлявшей коробки для ликера – эти старинные инкрустированные коробки, ныне предмет вожделения антикваров. У хозяина фабрики было три дочери на выданье – Сесиль, Эрмаис и Берта. Намереваясь со временем стать хозяином фабрики, дедушка доверил закадычной подруге своей матери сделать выбор за него. Она является на смотрины. Сесиль приносит чай, Эрманс – сахар, Берта – печенье. Старая «Селестина», оценив каждую кобылку по достоинству, на обратном пути советует молодому человеку сделать предложение Эрманс. Таким образом выбор пал на мою бабушку. Она была женщиной мягкой и благовоспитанной, менее покорной, чем это могло показаться, но отличалась какой-то непостижимой деликатностью.

Почувствовав, что ремесло изготовления дорогих коробок для ликеров не выдержит конкуренции более модных новинок, Луи Валетт бросил его и, занявшись продажей красок, поселился на торговой улочке Левис, дом 55 – настоящем базаре в центре шикарного квартала, где в особняках проживала аристократия. Мой дед придерживался двух принципов:

а) чтобы не переводились клиенты, надо продавать скоропортящиеся продукты. Поэтому он не любил ни коробок для ликера, ни антикваров;

б) чтобы разбогатеть, надо либо зарабатывать деньги, либо сокращать общие расходы.

Его не приходится порицать – это и есть так называемый здравый смысл французов.

Бабушка, восседавшая за кассой, говорила о муже не иначе как «мсье Валетт». За столом она звала его «мой Иисусик». Они глубоко любили друг друга и отпраздновали золотую свадьбу. Тем не менее я подозреваю, что каждый из них отводил душу на стороне...

Ни дать ни взять прыткий галльский петух, дедушка пять раз делал ее матерью: три выкидыша, девочка и мальчик – Робер, прозванный Бобом. Дядя Боб сыграл в моей жизни большую роль – отложим пока в сторону и его.

Получив лишь начальное образование, дед был способным самоучкой и всю жизнь пополнял знания, пользуясь главным образом энциклопедическим словарем Ларусса, и особенно его розовыми страницами, по которым можно выучить множество латинских изречений, чтобы по обычаю того времени сыпать ими в разговоре и казаться образованней. Типичный образец мелкого парижского коммерсанта, расчетливый и тщеславный, он ради семьи готов был разбиться в лепешку. Что, впрочем, и делал. Но семье приходилось дорого платить за это. Невыносимо было сидеть с ним за одним столом из-за его постоянных нравоучений! Хотелось его пристрелить.

Удовлетворяя свое тщеславие, дед посылал детей в самые дорогие учебные заведения. Маму он отдал в монастырскую школу, где воспитывались аристократические дурехи, чьи родители, а скорее, их шоферы, были клиентами этого наивного торговца красками. Моей матери выпало – увы! – на собственном опыте испытать то, что называется классовой рознью. Дочери мелкого «мещанина во дворянстве» пришлось пережить худшие унижения от знати, и это травмировало ее на всю жизнь.

Человеческое тепло она обретала у очень славной тети Адели, эдакой анархо-простецкой-болыпой-души, которая, не выбирая выражений, утешала ее так:

– Гони нас в дверь, а мы – в окно!

Тем не менее моя мама получила изысканнейшее воспитание.

Но поскольку она выстрадала его, то чопорной не стала. Например, ей бы и в голову не пришло разбить крутое яйцо иначе чем кончиком вилки – только не ножом и даже не ложкой. Она знала, что салат накладывают в обратном (общепринятому) порядке – хозяин дома кладет себе первому, ибо из-за соуса в салате «вежливость на дне блюда». Само собой, она делила на части все сыры, прежде чем их передать соседу по столу, и т. д. Она могла предельно упростить перемену блюд, но никогда не совершала промашки по части этикета.

В особенности она следила за тем, чтобы не испачкать край своего стакана. И в самом деле, сколько людей пачкают стаканы жирными губами – тошно смотреть! Я сохранил к этому такое же отвращение, можно даже сказать – у меня это стало манией, и я знаю почему. Потому что обязан своим существованием именно грязному стакану.

Моя мать была помолвлена. О свадьбе уже договорились. На званом обеде жених испачкал свой стакан. Моя мать отказалась выходить за него замуж. Не будь этого чертова грязного стакана, она не узнала бы моего отца и меня не существовало бы на свете. Случай и необходимость!

Но вот я и существую. Теперь мне года четыре. В этом возрасте уже начинаешь осознавать жизнь. Появляются «прямые» воспоминания.

Декорация установлена. В Бургундии: Борегар, Сона и церковь Сен-Филибер в Турнюсе. В Париже: равнина Монсо, улица Батиньоль. У нас: улица Курсель. У дедушки: улица Левис. Уйдя от дел, он стал рантье. И переехал из дома 55 в дом 43. Все идет своим чередом.