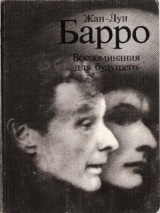

Текст книги "Воспоминания для будущего"

Автор книги: Жан-Луи Барро

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)

Этот небольшой прием нам устроил сам Нептун.

Театральный сезон начался. Он был победным. Предчувствуя, что нас ждет прекрасная, искушенная, но трудная публика, мы «выжали» из себя все, что можно.

Ночью в старом квартале Плака мы восстанавливали силы, уплетая печень, зажаренную на вертеле, и запивая ее большими глотками молодого вина, которое я так люблю.

Накопившаяся усталость, безумные экскурсии, волнения, испытанные в этой стране, усилия, которые пришлось сделать, чтобы выиграть эту особенную битву, всяческие недомогания – боль в пояснице, температура, ознобы, общая разбитость и чуть ли не парализованные ноги – в конце концов доконали нас.

И все же в семь утра вся труппа набилась в автобус посреди груды чемоданов – стадо комедиантов, призраки ночи, чудные кутилы, осоловевшие от оргий жизни. Мы представляли собой просто сонную массу.

Нам оставалось выиграть последний раунд – в Югославии, прежде чем вернуться в Париж через Венецию.

Автобус катил к аэропорту. Сонная Мадлен бросила последний взгляд в сторону Акрополя и с одним из этих жестов, секретом которых владеет лишь она одна, – с одним из своих жестов, сохранивших всю грацию XVIII века, пробормотала: «Прощай, Венеция!»

Она уже потеряла всякое представление о том, где находится.

Югославия

После японских садов и средиземноморской засухи Греции мы с радостью приземлились под Белградом – посреди свежескошенного сена, высоких трав, мясистых каштанов и цветущих лип. Мы вновь обретаем сельскую местность, лист, который рождается, живет, зеленеет, желтеет, опадает и умирает, унавоживая землю перегноем, чтобы прорасти вновь – хрупкий и нежный. Лист, утоляющий жажду.

Магнетический контакт с нашими пейзажами восстановился. Тем не менее континентальный климат действовал на нас угнетающе. И политическая напряженность. В Белграде расположилась штаб-квартира Национального фронта освобождения Алжира.

В Сараево мы перебрались в горный климат – грозы, дожди...

В Загребе стоит великолепная погода. Нас по-братски принимает высокопоставленное лицо – открытый, обаятельный молодой человек. Нам устроен прием в бывшем имении аристократа. Комнаты, мебель, предметы домашнего обихода тщательно сохранены, по-видимому, на своих прежних местах. Потрясающее впечатление. Мы не решались разговаривать. Садились на краешек стула.

Наконец Любляна – мы были взволнованы очарованием природы, которое ни в чем не уступало очарованию людей.

В пределах одной и той же страны мы встречали и очень несхожие климатические районы и очень несхожих людей. И тем не менее все относились к нам с одинаковым расположением и любезностью. Пребывание в этой стране стало замечательным финалом нашего длинного путешествия. Зрители оказались подлинными знатоками театра, залы были переполнены, встречи с актерами напоминали встречи с родными. Мы с радостью отдавали здесь последние силы. Любляна – конечный пункт нашего турне, и запас любви, взятый с собой, мы потратили тут без остатка.

Наступил канун отъезда; я не решался в это верить. За два с половиной месяца мы налетали сто часов – почти шестьдесят тысяч километров. Мы избежали множества происшествий, болезней, материальных потерь, тысячи неполадок, способных сорвать спектакль.

По мере приближения самого последнего я говорил себе: ну вот, теперь обязательно что-нибудь да стрясется. Чем меньше усилий воли требовала работа, тем больше сдавали нервы.

В этот последний вечер мы играли «Мизантропа». Пока шел спектакль, злой демон не цереставая нашептывал мне: «Ты не дотянешь. Нервы не выдержат. Свалишься еще до конца спектакля».

В антракте я испытывал нечто иное; каждую секунду спрашивал, не пора ли продолжать. Я находился в полуобморочном состоянии. Еще час, и можно будет сбросить бремя, которое приходилось нести без передышки с момента вылета из Орли.

Наконец все девятьсот стихов Альцеста слетели с моих уст, и, когда занавес упал, я возблагодарил... Я не очень-то знал, кого благодарить, но все-таки благодарил.

Как это принято, на сцену принесли цветы. По букету каждой даме, потом еще букет – мужчинам, потом целый стол с цветами и подарками.

Но этим дело не кончилось: нам преподнесли золоченый лавровый венок с лентами цвета государственных флагов Франции и Югославии. Все это происходило, пока занавес поднимался и опускался. Но и этим дело не кончилось. Вот из первых рядов партера летит цветок, второй, десять, с балкона тоже. Один за другим зрители встают и бросают цветы, сцена уже засыпана ими. К нашему удивлению, мы казались неловкими и оробевшими. II пока в зале гремели аплодисменты, в зоне полета цветов – от партера до сцены – сохранялась тишина. Меня поразила эта синхронность выкриков публики и безмолвного шепота цветов.

Селимена, над которой посмеивались японские детишки, была вознаграждена в Любляне.

Взволнованные таким приемом, мы уснули только под утро. Мы выполнили свою миссию! Нам осталось лишь, пролетев Венецию, закончить в Орли свое кругосветное путешествие в поисках человека.

Этого человека, будь он японцем, греком или югославом, мы встречали повсюду, один – копия другого, существо, терзаемое мыслью о смерти, одиночеством и до конца дней своих остающееся ребенком.

Пале-Рояль

Пьер Бертен советовал мне поставить «Парижскую жизнь» Оффенбаха. В конце концов, почему бы н нет? В нашей труппе имелись красивые голоса. Это произведение, за исключением двух женских ролей, создано для актеров, а не певцов. Я очень люблю Оффенбаха. Разве мой друг, доктор Швейцер, не признался мне, что, преподавая музыку в Страсбурге, он заставлял своих учеников играть Оффенбаха для развития чувства ритма?

Мы еще ни разу не замахивались ни на оперетту, ни на оперу буфф. К тому же это напоминало мне дедушку, распевавшего арии из «Парижской жизни» за обеденным столом...

Мы поставили «Парижскую жизнь» в театре Пале-Рояль. Превосходный театр! Было время, в 1941 году, когда я, собираясь покинуть Комеди Франсэз, написал Кинсону (тогдашнему директору) о своем желаний арендовать это помещение. С тех пор зал принадлежал мадам де Летраз.

Сказано – сделано, и мы заключили контракт на два года... Я радовался этой сделке как никогда. Театр маловат, но зато он настоящая бонбоньерка. И расположен в историческом квартале. Это Париж. Мой город.

С финансовой точки зрения предприятие было безумным. Чтобы избежать разорения, приходилось крутиться на все сто процентов. Впрочем, безумие этим не исчерпывалось. Я твердо решил и впредь чередовать спектакли репертуара. После нашего ухода из Комеди Дом Мольера мало-помалу перестал играть «Атласную туфельку». Я договорился с мадам Клодель и ее детьми. Мы поставим «Атласную туфельку» в Пале-Рояле. На этой тесной сцене? Как?

И не одну «Туфельку»! Мы подготовили новый спектакль по пьесе «Тир «Клара» молодого драматурга Ронкорони – это равносильно тому, что разместить полк в фиакре 1900 года! Еще одно безумие, не отрицаю. Ну и пусть!

Но где проводить репетиции? У нас не было помещения – Пале-Рояль нуждался в ремонте. Разумеется, мы делали его за свой счет. Ремонт сцены потребовал огромных затрат.

Старый танцевальный зал Табарен в это время не использовался, и мы нашли себе приют там. Пруэз и Родриго, герои Клоделя, подавали реплики Гардефё и Метелла75 на танцплощадке Табарена! Клодель, Мельяк и Галеви прекрасно уживались. Мы оказались бродячими комедиантами даже у себя в Париже.

Над «Парижской жизнью» мы проделали такую же тщательную работу, как над «Орестеей» Эсхила. Я ангажировал потрясающего танцора – Роже Стефани, единственного в своем жанре. Потом он покончил с собой... Мы так и не узнали причину.

Отныне нашим дирижером стал Андре Жирар. После того как мы были вынуждены покинуть Мариньи, Музыкальный филиал Пьера Булеза «перелетел» в зал Гаво. Я говорю «перелетел», потому что невольно сравниваю нас с птицами. Во всех смыслах:

Птицы, когда на них смотришь, кажутся глупыми очень.

Птиц убивают и жарят, потом, обсасывая косточки, съедают.

Птицы полезны. Они питаются насекомыми.

Некоторые, скажем, грифы и вороны, выполняют роль санитаров.

Да, но птицы в садах клюют наши вишни.

Птиц преследуют.

Но птицы, однако, поют, и у них красивые перья.

Птицы жестоки.

Встречаются птицы ночные, предсказывающие судьоу.

Есть мудрые птицы. Весенние птицы.

Природа была бы ужасно унылой без птиц.

Пак человечество без театра...

Итак, в один из ноябрьских вечеров 1958 года над большой вольерой «птиц», распевающих арии из оперетты Оффенбаха, взвился занавес театра Пале-Рояль. Были ли это парижские воробьи? Скорее, мы напоминали райских птиц.

А я переживал ужасный момент. Как в день премьеры «Плутней Скапена» я похоронил Кристиана Берара, так в то утро я похоронил своего брата Макса. Закон цирка...

Макс долгие годы страдал от тромбоза. Настоящая голгофа. Под конец своих дней, находясь в клинике Бордо, он пожелал меня увидеть. Между нами состоялся разговор – очень нежный, но для меня невыносимый. Для него? Надеюсь, что нет. В смерти есть какая-то благодать. Он говорил мне о маме, о дяде Бобе (дядя покинул нас за несколько месяцев до этого). «Я встречусь с ними», – сказал Макс.

Итак, в то утро премьеры «Парижской жизни» родные (на похоронах присутствовали также двое его детей – Ален и Мари-Кристин) положили его рядом с останками нашей мамы на Пер-Лашез. Я опять стал его младшим братом Жаиом-Луи.

Мы были очень близки всю жизнь. Макс был моим Братом. На смертном одре он снова назвал меня «моя сестренка». Отныне уже никто меня так не назовет...

Премьера «Парижской жизни» – один из блистательнейших вечеров, какие знавала наша труппа. Покидая театр, публика танцевала и пела на улице Монпансье. Зал Пале-Рояля, где зрители сидели чуть ли ие друг у друга на голове, с его оркестровой ямой, где скучились музыканты, с его сценой, где актеры вынуждены были толкаться, трещал по швам. Безумие оправдало себя. И безумие продолжалось.

Три месяца спустя мы возобновили «Атласную туфельку». Из-за тесного помещения я изменил постановку. Роль Пруэз исполняла Катрин Селлерс. Мари Бель, моя дорогая Мари Бель, такая величественная Пруэз, мне этого не простила. Я понимаю ее, я знаю – это больно.

В вечер премьеры какой-то предмет декорации упал мне на спину, и я вскричал про себя: «И поделом тебе, и поделом».

Поэзия Клоделя была дороже всего. И зрители устремились на спектакль.

Безумие не кончилось и на этом.

Мы поставили «Тир «Клара». И начали чередовать спектакли. Средний процент посещаемости превышал сто.

Жан Ануй любит уютные театры. Он сблизился с нами. Незадолго до этого он написал сценарий фильма о жизни Мольера. В последний момент продюсеры от него отказались. Ануй настоял, чтобы я его прочел. Мы решили поставить «фильм» на театральной сцене. Подобный опыт меня увлекал. Так возникла «Малютка Мольер». Премьера состоялась в Бордо, в мае 1959 года. Это была наша третья работа – после «Христофора Колумба» и «Орестеи» – для фестиваля в городе Жака Шабан-Дельмаса.

Репетировать в Пале-Рояле мы не могли. Там было слишком тесно. Просто негде повернуться со всеми нашими декорациями. На этот раз мы нашли себе приют в театре Гетэ-Лирик. И безумие продолжалось.

Еще немножко, и оно обернулось бы катастрофой. Я шел напролом.

Мы уже перестали считать сцены. Это была вереница «наплывов». Мы не смогли закончить в Париже даже монтаж пьесы.

Отослав всех, я переделал сценарий буквально в последний час. В результате мы чуть было не явились в Бордо с опозданием.

Парижские критики, собравшиеся на фестивале, оказали «Малютке Мольер» горячий прием. Счастливое предзнаменование для премьеры в Париже... Но не будем опережать события!

С возвращением генерала де Голля к власти Андре Мальро было поручено создать министерство культуры и возглавить его.

Он вызывал всеобщую зависть. Злые языки говорили, что он начал заводить склоку в министерстве, которого еще не существовало! Ничто не могло его остановить. Он был полон решимости.

Как-то раз нас пригласили на обед к нашему давнему другу Шарлю Гомбо. В числе гостей находился Андре Мальро. Впрочем, обед не носил официального характера. Я не видел Мальро, кажется, с довоенных лет. По ходу разговора я с удивлением и внутренним удовлетворением отметил, что он постоянно следил за нашей работой.

Мадлен посадили рядом с ним. Вдруг он ее спрашивает:

– Когда же вы перебираетесь в Одеон, мадам?

– Но... когда вы этого пожелаете, господин министр.

Так был создан Театр де Франс. Как повернулось бы дело, не соверши я всех своих безумств? Разве Мальро попросил бы нас создать этот современный национальный театр, если бы мы удовольствовались успехом «Парижской жизни»? Не было ли, напротив, в нашей необдуманной смелости чего-то такого, что импонировало де Голлю и Мальро?

Я всегда верил в безумие. «Превзойти себя», – как сказал Тейяр де Шарден, – не значит ли это в определенный момент выйти за пределы предначертанного круга?

Энтузиазм, которым так дорожил Клодель, приводит нас в состояние своего рода невесомости, – оно-то и есть безумие.

Танцевать в замедленном темпе на луне, взобраться на Гималаи, вырвать десятую долю секунды на стометровке, создать новую фигуру на трапеции, отказаться от всего ради идеи, отплыть на Восток, желая достичь Запада, разориться, селекционируя новую розу, отрезать себе ухо, чтобы написать картину, потерять сон, сочиняя стихи, провести всю жизнь взаперти, разговаривая с богом, пойти на костер по обвинению в ереси, спасая честь человечества, наконец, медленно убивать себя, «играя комедию», – все это из области безумия.

Выйти за пределы круга – значит расцветить жизнь красками, тогда как у нормальных людей она серая.

Правда, случается, что вернуться «на круги своя» уже невозможно. Так было с Ван Гогом, с Арто.

Часто сталкиваешься только с несправедливостью и неблагодарностью. Так было с Колумбом.

Некоторые падают, обессилев. Так было с Мольером, Жуве, Бераром.

Тейяр де Шарден, которого я уже цитировал, делит людей на три категории: усталые – жуиры – энтузиасты. Еще одна триада. «Для энтузиастов, – говорит он, – жизнь есть восхождение, открытие. Им интересно не только жить, но и расширить рамки своего бытия. Жизнь неисчерпаема, как источник тепла и света, к которому можно приближаться все больше и больше».

И добавляет: «Над энтузиастами можно потешаться, считать их наивными, находить, что они мешают. Но ведь это они сделали нас, они готовят мир завтрашнего дня».

Клуб фанатиков, клуб энтузиастов – клуб безумцев.

Сейчас я осознаю, что мои «безумства» носили весьма умеренный характер.

Ну и что, если это стало для меня идеалом, линией поведения? Во всяком случае, это давало, как говорят в спорте, «отдачу».

Эпоха Театр де Франс началась.

Театр де Франс, или От «Золотой головы» к «Золотой голове»

Сентябрь 59-го – сентябрь 68-го

Эпоха Театр де Франс, по крайней мере в воспоминаниях других, была омрачена событиями мая 1968 года. В самом деле, тогда они принесли нам суровые испытания. Дальше мы дадим краткий обзор истории. Время вносит ясность. Но не будем отвлекаться от темы. Возьмем из этого прошлого лишь то, что сказалось на настоящем. И тут ко мне сразу возвращается радость, и я обретаю энтузиазм, воодушевлявший меня в тот момент.

Наша труппа прожила тринадцать поистине радостных лет. В эпоху театра Мариньи наша жизнь била через край. Она позволила нам создать репертуарный театр. Возможно, так говорить нескромно. Но это соответствует объективной истине – он единственный пример в истории частного театра. Более того, годы бродячей жизни принесли этому репертуарному театру всемирную известность. Наша Компания вызывала во всем мире такое же уважение, как национальные театры – Комеди Франсэз и TNP.

Из пятидесяти поставленных нами спектаклей добрые тридцать были еще вполне ходовыми. С «Парижской жизнью», возобновленной «Атласной туфелькой» и «Малюткой Мольер», которая с триумфом прошла на фестивале в Бордо, последний сезон был в числе самых блестящих. Следовательно, наши акции повышались.

В то же время театр Пале-Рояль при всем его неоспоримом очаровании был для нас слишком тесен. Рано или поздно нам все равно пришлось бы ограничить свою активность.

Правительство генерала де Голля пришло к власти еще совсем недавно. Андре Мальро, министр культуры, намеревался почистить розовые камни Парижа. Не иначе как он считал, что зал старого Одеона тоже нуждается в очистке – изнутри.

Поскольку наш театр репертуарный, работающий в полную силу, но скитающийся... почему бы не поселить его в Одеоне, назвав театром Франции? В сущности, это он нам и предложил. Он «национализировал» нашу Компанию. Почему мы приняли предложение не раздумывая? Сейчас я могу ответить на этот вопрос без колебаний. Причины две: оно исходило от Мальро, и мы любили служить.

И тем не менее расставаться с особой по имени «Компания Рено – Барро» было морально тяжело. Возможно, что мы поступали даже несправедливо и неблагодарно. Впрочем, мы ее только усыпили летаргическим сном. «Почем знать», – думал сидящий во мне крестьянин.

Становясь на «официальные» рельсы, мы шли на большой риск. Не поглотит ли нас эта реорганизация? Назвавшись Театр де Франс, не превратимся ли мы в глазах людей в «академический»? Не таилась ли тут ловушка – прелюдия к какому-то предательству? Что думал об этом мой Двойник-анархист?

Но существовал Мальро, а за ним де Голль. Люблю масштабных людей!

Жизнь надо брать в охапку, не торгуясь, не мелочась. «Отдавать себя целиком, чтобы все получать». Доминиканский монах, которого я ношу в себе, наверняка советовал мне, не раздумывая, принять предложение.

«Делать, делать, делать. Кто даст мне силу делать?» – подсказывала «Золотая голова».

Воспользовавшись удобным случаем по Эсхилу, я предрешил нашу судьбу. Мадлен и тут разделяла мою точку зрения. Оставалось лишь, как обычно, действовать... плохо, но быстро. Отныне от нас зависело, как при этом не попасть в ловушку.

И тем не менее наш коллектив тревожился. Пьер Бертен, например, хорошо знал Одеон – он выступал на его сцене в молодости. Он-то отлично представлял, с какими там встречаешься трудностями. Молодые товарищи опасались утраты той жизни приключений и свободы, которая составляла прелесть нашей Компании. Некоторые, еще более прозорливые, опасались новых финансовых затруднений.

В самом деле, на карту ставилось немало. Одеон – тяжелейшее бремя; субсидии, свалившейся на нас с неба и не идущей ни с чем в сравнение, оказалось недостаточно, и по подписанному мною концессионному договору ответственность за имущество ложилась на меня. Тем не менее я принял условия договора, поскольку эта тяжелая и рискованная материальная ответственность обеспечивала мне творческую свободу.

И потом, повторяю, был Мальро. За девять лет существования Театр де Франс он никогда не пытался ни повлиять на меня, ни оказать давление. А рядом с ним – такие люди, как Гаэтан Пикон и его сотрудники, в их числе Биазини, с которыми у нас были одни вкусы, одни чаяния.

В плане духовном и творческом этот период Театр де Франс был для нашей труппы периодом расцвета – свободным от всего чуждого, радостным. Иначе как бы пришли к нам Ионеско, Роже Блен, Бийеду, Беккет, Жене, Маргерит Дюра, Натали Саррот?

В плане финансовом он слагался из постоянных трудностей, и мы чуть было не разорились. Жизнь стала гораздо рискованней, чем в те времена, когда мы являлись частным театром. По общему мнению, с субсидией для нас началась сладкая жизнь. Ничего подобного. Если в Мариньи бюджет уравновешивали в среднем шестьдесят процентов дохода, то в Театр де Франс нам требовалось уже семьдесят два, а добиться такого процента мы не могли.

Одеон – как те замки, которые в наши дни концессионеру содержать не под силу. Впрочем, с той поры подобные договоры упразднены. К тому же он изобиловал противоречиями в отношении двух министерств-опекунов – финансов и культуры. Его условия были согласованы лишь три года спустя.

Я был как лейтенант, получивший от полковника приказ бросаться в атаку. Решение Андре Мальро вызвало яростную зависть, «святое возмущение». Мы долго боролись с ожесточенной враждебностью. Насколько нам сочувствовали, пока мы оставались без театра, настолько стали относиться неприязненно, когда мы его получили. Таков Париж!

Вот уже тринадцать лет, как слова «Одеон» не существовало, поскольку он стал филиалом Комеди Франсэз. Когда же его назвали «Театр де Франс», это вызвало вопли протеста.

– Как, наш дорогой Одеон?

Желая утихомирить страсти, я ходатайствовал перед Мальро о названии «Одеон-Театр де Франс». Он неохотно согласился. Он не любил уступок.

Любопытства ради я решил представиться важной персоне из министерства финансов. Этот господин принял меня любезно, отпустив тысячу комплиментов по поводу «культурного» прошлого нашей труппы, потом добавил:

– По правде говоря, я не вижу основания для вашего визита. Вы для меня только прожект господина Мальро, который и сам лишь прожект господина де Голля.

Как видите, атмосфера была напряженной. Никогда за всю свою профессиональную жизнь мы не шли на столь рискованное предприятие, и репутация, издавна установившаяся за Одеоном, не упрощала дела.

Одеон

Этот театр был построен архитекторами Пейром и де Вайи в 1780 году для Комеди Франсэз. В 1784 году там поставили «Женитьбу Фигаро» Бомарше, что породило достопамятный скандал. Нам известны и другие.

Во время революции актеры Комеди раскололись на роялистов и приверженцев революции. Первые пережили неприятности, вплоть до тюремного заключения. Вторые, которых увлек за собой Тальма, покинули театр и в районе Пале-Рояля основали нынешнюю Комеди Франсэз.

Театр Рояль, где стояли две большие статуи – Марата и Жан-Жака Руссо, – был переименован в Театр Народа, потом в Театр Равенства.

–В 1797 году, после многих потрясений, этот зал, руководимый господином Пупар-Дорфейем, получил название «Одеон». Каково было его назначение?

Вот выдержка из статута того времени:

«Одеои – институт, призванный обучать новое поколение драматическиих актеров, воспитывать не только исполнителей, но и поэтов, трагических и комических, короче, давать новую жизнь всем талантам, какие смогут украсить театр Франции».

При Наполеоне I Одеон, утратив это свое название, стал именоваться Императорским театром. При Людовике XVIII он снова Королевский театр. При Наполеоне III – Театр императрицы.

С 1946 по 1956 год он назывался зал Люксембург.

В промежутках он систематически вновь становился Одеоном. Из него и предстояло нам сделать Театр де Франс.

Жизнь этого очень красивого заведения, как явствует из сказанного, была нелегкой. Но при всем этом оп служил вполне определенной цели: формированию творческой молодежи. 1еатр, с которого начинается творческий путь актера, где его ждут борьба, скандалы, потрясения. Он стоит на перекрестке Дантона и первым ощущает на себе социальные волнения. Он весь в шрамах.

В плане финансовом, не считая одного-двух директоров, превративших его в театр квартала, все остальные, в том числе и самые крупные – Антуан, Жемье и другие, – полтора века старавшиеся, чтобы он сохранял верность своей миссии творчества и борьбы, терпели крах.

Когда Мальро поручил мне свершить этот «подвиг», камни Одеона были черными, галереи пустыми, помещепие мрачным.

Время от времени в кассу обращались люди за билетом на Со. Они путали Одеон с Люксембургским вокзалом!

Зато в самом театре переизбыток обслуживающего персонала! Я вынужден уволить добрую половину – отвратительная задача. Но иначе по сцене нельзя было бы пройти. Это признает даже профсоюз.

Так и не сподобившись получить лицензию директора, я сполна получаю его заботы.

Андре Мальро и я выбираем для торжественного открытия «Золотую голову».

Мою «Золотую голову» – предмет мечтаний с 1939 года! Двадцать лет терпения и грез! Андре Массон, который всегда объявляется на различных стартах моей жизни – «Нумансия», 1937 год, «Гамлет»,-1946 год, – будет делать декорации и костюмы для «Золотой головы», 1959 год.

Булез примется за незаконченную партитуру Онеггера и допишет музыку.

Ален Кюни, Лоран Терзиев, Катрин Селлерс станут исполнителями главных ролей.

21 октября 1959 года состоялась премьера «Золотой головы» в присутствии самого генерала де Голля, президента Республики, а также всего кабинета министров.

Париж скрежещет зубами.

Критики ополчаются на нас.

Приходят студенты.

Формируется клан «поклонников»: я знаю молодых зрителей, которые за это время просмотрели из пятидесяти спектаклей около тридцати одного!

Кассовые сборы не так уж велики, но мы подходим к пятидесяти процентам. Морально это большой успех; материально – не бог весть что.

Репертуар труппы позволял осуществлять практику чередования: «Ложные признания», «Батист», «Вишневый сад», «Христофор Колумб», «Займись Амелией» – наши добрые старые «сенбернары». И главное, новые постановки – «Малютка Мольер» Ануя, которая уже прошла с большим успехом в Бордо в мае прошлого года. Мы делали большую ставку на этот спектакль, и с полным основанием.

Премьера состоялась И ноября 1959 года – через три недели после премьеры «Золотой головы». Та же самая критика, которая на все голоса расхваливала спектакль в мае, теперь обрушивается на пас. Где то время – 1946 год, – когда Париж аплодировал каждой новой постановке нашей труппы? На этот раз Театр де Франс Андре Мальро должен потерпеть крах.

Борьба идет уже не на сцене – в зале: скрытая, гнусная, злобная, полная ненависти. Настоящий психоз. Мы продолжаем делать свое дело.

Я включаю в репертуар третий новый спектакль – «Носорога» Ионеско. Мальро признается мне в своих опасениях – не из-за достоинств пьесы, а потому, что ее авангардистский характер может в этом, нашем первом, году завести меня слишком далеко. Я иду на риск.

Воспоминание, которое живо во мне и сегодня. Во время послеобеденной репетиции мы узнаем о смерти Камю в результате автомобильной катастрофы. По сёй день я вижу перед собой потрясенное лицо Ионеско – на нем читается паника. Смерть, его заклятый враг, здесь, перед ним. Мы прерываем репетицию, будучи не в состоянии продолжать работу... Театральная семья утратила одного из своих близких.

20 января 1960 года. Премьера «Носорога». Нас разнесли в пух и прах. «Ионеско остепенился, он подделывается под тон старого Одеона». Критики привередничают. Скучища и безвкусица. Короче, доводы, которые уничтожают все. Ах, куда подевался Ионеско времен своих дебютов! Он стал тенденциозным! Его любовно корят за отход от авангардизма. Что касается Жана-Луи Барро, тот вздумал молодиться и т. д.

Сегодня те же самые люди признали, что «Носорог» – одна из лучших пьес Ионеско.

Таковы были отношения между Парижем и Театр де Франс в первый сезон. Злоба и сварливость окончательно исчезли лишь к концу третьего сезона.

А тем временем «Юлий Цезарь» в потрясающих декорациях Балтюса встретил такой же враждебный прием. В данном случае я признаю за собой серьезные ошибки. Критика была заслуженной. Напротив, «Путешествие» Шехаде – увлекательная пьеса – нам удалось. Однако ее тоже разнесли в пух и прах, так что мы пали духом, настолько к этому примешивалась предвзятость. Я бы сказал даже – глупая и неуместная ненависть ко всему иностранному.

«Война и поэзия» – замечательный поэтический вечер, программа которого составлена нами совместно с Пишеттом, а также молодым и очень талантливым кинематографистом Вилардебо, – чуть не обернулся гражданской войной. То было время путча в Алжире!

Когда Макс Эрнст согласился делать декорации для «Юдифи» Жироду, одной из самых значительных пьес драматурга, быть может, самой сильной, газеты даже ни разу не упомянули его имени!

Когда Андре Массону поручили перекрасить потолок зала, все ни с того ни с сего прониклись нежностью и восхищением к Ж.-Н. Лоренсу... написавшему прежний потолок.

Первыми двумя успехами были «Заложник» Брентана Биена, постановка Жоржа Вильсона, с участием нашей дорогой Арлетти, и «Венецианский купец», постановка Маргерит Жамуа, с участием Сорано. Сорано скоропостижно умер на следующий год в возрасте сорока одного года! Какая утрата для нашей профессии!

Наконец со спектаклем «Ночью тоже светло» Кристофера Фрая в переводе на французский Ф. де Ротшильда шквал утих; «Андромаха» была победой; «Воздушный пешеход» Ионеско (в декорациях Жака Ноэля, как и «Носорог» и «Малютка Мольер»; Жак Ноэль – наш верный сообщник!) вызвал споры, но благоприятные. «Предвзятое мнение» утомилось.

Нашему самолету потребовалось три сезона, чтобы взлететь. С этого момента мы набирали высоту. Мы летели к хорошей погоде.

Жюль Сюпервьель замечательно перевел «Как вам это понравится», постановка Жан-Пьера Гранваля. Третья постановка «Атласной туфельки» с участием Женевьев Паж и Сэми Фрейя в ролях Пруэз и Родриго прошла с триумфом.

Потом мы сделали смелый ход, показав «О! Счастливые дни» Сэмюеля Беккета в постановке Роже Блена.

Затем «Женитьба Фигаро», декорации Пьера Дельбе, костюмы Ива Сен-Лорана; «Надо пройти через облака» Бийеду; «Целыми днями на деревьях» Маргерит Дюра.

Мы уплатили дань. Париж это признал; партия была выиграна. Она длилась четыре года.

Теперь успех новых постановок равнялся успеху постановок прежнего репертуара, которые мы продолжали чередовать: «Амфитрион», «Орестея», «Процесс», «Гамлет», «Раздел под южным солнцем», «Интермеццо» (в таких красивых декорациях нашего верного друга Брианшоиа!), «Собака на сене», «Плутни Скапена».

Впрочем, наши гастроли (в Японию в 1960 году, Южную Америку и Соединенные Штаты в 1964-м – наш третий визит, в Англию, Румынию, Чехословакию, Австрию и т. д.) способствовали тому превращению Театр де Франс в интернациональный театр, секцию французского языка, о котором мы так мечтали почти двадцать лет.

Мы добились всемирного признания. Это принесло нам полное удовлетворение. Но какой ценой! Ничего не стоило сдохнуть, не будь я таким «носорогом». Время от времени министерские службы напоминали мне о необходимости представить министру проект программы на будущее. Я посылал записку – Мальро возвращал мие ее с резолюцией: «Согласен, вам играть!» И все. Полное взаимопонимание.

Он знал, какую борьбу пришлось нам выдержать, мы знали, с какой твердостью он нас поддерживал.

Однажды генерал де Голль поставил меня в затруднительное положение. Он желал присутствовать incognito на представлении «Атласной туфельки». Никакой моторизованной охраны. У подъезда остановился черный «Ситроен». Я сошел с крыльца встретить его и мадам де Голль. Генерал был в штатском. Мы протиснулись в толпе зрителей – некоторые оборачивались, находя, несомненно, этого господина необыкновенно высоким, – но в тот момент, когда зал узнал его, спектакль уже начался.