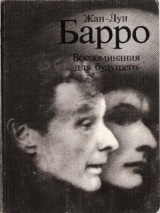

Текст книги "Воспоминания для будущего"

Автор книги: Жан-Луи Барро

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)

Человек рождается ребенком. И умирает ребенком. А в промежутке ребенок становится взрослым. И перед этим взрослым открывается жизнь. Она описывает траекторию. Продолжитель ность полета не очень важна. Важна его насыщенность, совершенство. У человека есть выбор взлетной дорожки, момента отрыва от земли, скорости полета, промежуточных остановок, цели полета, препятствий и посадки. Рекомендуется приземлиться, когда цель достигнута, – не раньше!..

Траектория человеческой жизни включает:

искру призвания,

приобщение к любимому делу,

постижение любви к людям,

развитие личности,

индивидуальное испытание,

коллективное испытание,

реконверсию самого себя (она может быть неоднократной).

Такими рисуются нам Семь лучезарных коней, впряженных в колесницу человеческой жизни. Внимание! Речь идет не о почтовых перекладных – здесь кони не сменяются, а добавляются: после того как выбран первый, к нему добавляется второй, третий и т. д., и они продолжают скакать рядом.

Искра призвания должна загораться в нас каждое утро, и так до конца наших дней – иначе все пропало.

А если в один прекрасный день разлучишься со своим любимым делом, как постигать дальше жизнь и людей, как быть с желанием «превзойти себя»? А если это желание притупляется, как узнать страдание, без которого нет постижения самого себя?

Управлять галопом всех Семи коней сразу, несомненно, дело нелегкое... Если только оно – не проще простого...

Призвание. Ребенок соприкасается с жизнью – со своими родителями, друзьями, ученьем, книгами, играми. Став молодым человеком, он соприкасается с профессиями, приключениями, иллюзиями, отчаянием, мечтами. Внезапно это соприкосновение высекает искру. Ребенок загорается, в нем родилось призвание, возникло желание. Это первый конь: молодой, необузданный, чистый.

Любимое дело. Избранное дело должно превратить желание в любовь. Иначе оно – тяжкая обуза.

Человек живет со своим любимым делом, как живут с женщиной. Между ними чувственные отношения.

Поэтому важно проникнуться любимым делом, слиться с ним, стать им. Цели любимого дела имеют второстепенное значение. Оно важно уже само по себе.

Любимым делом надо дышать как воздухом.

Благодаря любимому делу человек остается жить и после смерти – своими творениями, как живет после смерти в своих детях.

Наконец, благодаря любимому делу человек не утрачивает своего человеческого достоинства.

Любимое дело связывает нас с вещами. Этот второй конь – любимое дело – является связующим звеном.

Все люди равны независимо от рода занятий. Они общаются между собой, обмениваются, делятся. Желание, связь между делами рождают обмен. Так к двум первым присоединяется третий конь —воодушевление.

Преодоление себя. И все же сознание одиночества, гнетущая мысль, что вот-вот упадешь, и страх смерти сверлят нас как три гвоздя, и наряду с воодушевлением мы испытываем неистребимую подавленность.

«Мы, люди, только напускаем на себя уверенность, в тайниках же нашей души живут колебание, сомнение и печаль» (Сент-Экзюпери).

Чтобы справиться с таким состоянием, чтобы удержать голову над водой, мы движимы своего рода страстью преодолевать себя. Это походит на вызов – вызов одиночеству, вызов падению, вызов смерти. На самом же деле тут действует не что иное, как инстинкт самосохранения.

Как бы это ни выглядело, идет это не от вкуса к опасности, а наоборот – от стремления превозмочь страх.

Когда человек втянут в событие, ему уже не страшно. Его пугает только неизвестное. Вот почему он творит событие и, столкнувшись с препятствием, преобразует мир и становится семенем.

С этого момента он растет.

Не любовь к смерти – любовь к жизни подвигает его на риск.

Неподвижность равнозначна смерти.

Горение – Прометеев огонь – означает любовь к жизни.

К желанию, связующему звену и воодушевлению присоединяется четвертый – огненный – конь, чтобы занять свое место в упряжке.

Траектория человеческой жизни достигает апогея. Близится время испытаний...

Индивидуальное испытание. Пока что, можно сказать, все идет хорошо. Но что-то вовне подстерегает нас.

Чересчур доверчивые, мы не всегда обращаем внимание на образовавшиеся трещины. Происходит первое падение. И вот мы летим вверх тормашками.

Дух смерти вошел в нас. Но не мерцает ли еще где-то огонек – жизнь, сведенная почти на нет?

И тут в нашем существе загораются другие огоньки. Испытание отчаянием укрепляет веру.

Отчаяние очищает. На перекрестке всех смертей внутреннее существо, вдруг задрожав – так дрожит кожа у коня, – распознало дорогу жизни. Только настоящее, неподдельное страдание мог ло породить эту чудодейственную дрожь. Этот толчок, говорящий «быть может», этот рефлекс ожидания естьнадежда.

Коллективное испытание. Как траекторию жизни человека внезапно обрывает падение, так человечество из-за психоза, который оборачивается против него, начинает проявлять чрезмерные притязания. Какое злокозненное влияние заставляет его опускаться до несправедливости, алчности и ненависти? Почему человек бросается на человека? Почему люди убивают людей? Почему ими овладевает бешенство – жажда власти? Почему заставляют голодать одних, мучают других? Почему, в сущности, они отдают предпочтение не созиданию, а разрушению?

Одни испытывают растерянность и страх.

Другие, пользуясь этим, занимаются эксплуатацией и добиваются господства.

Третьи – быть может, худшие – пускаются в объяснения. Опираясь на логику, образованность, они пишут историю.

В конечном счете человечество всегда видит одну картину – развалины Трои, пепел Орадура, проповедника, который разглагольствует, философа, который объясняет, и бесноватого, который затевает свару.

Где человек?

А между тем, если прислушаться, в этом обугленном хаосе еще остается трепещущая плазма, дышащая клетка. Всегда этот упорный огонек, всегда этот трепет жизни, эта дрожьмилосердия,означающая, что надо дорожить людьми.

И тогда все может начаться опять.

Реконверсия самого себя. Если не ошибаюсь, реконверсия экономический термин. Здесь же он означает, что надо быть практичным, прочно стоять на земле. После того как все, или почти все, разрушено, приходится обходиться тем, что осталось.

Страдание нас предупредило. Благодаря ему жизнь начала вибрировать в нас и вне нас. Если ничего, кроме страдания, не остается, надо, чтоб оно чему-нибудь служило. И оно послужило рефлексу, просигнализировало о возрождении жизни.

А между тем пейзаж не изменился... Кругом по-прежнему куча камней, проповеди, речи и агитация. Траектория человеческой жизни находится в плохой фазе: тележка перевернулась, кони тянут в разные стороны.

Что остается, как не начать действовать и не увлечься? Заново придумать работу, взбодриться, обрести то, что связывает нас с вещами? Разве это не есть религия? Стоит посадить дерево, и оно начинает «работать». Нет никакой нужды заранее говорить ему, что так лучше. Едва прикоснувшись к земле, оно испытывает желание ее сосать. И лишь позднее откроет смысл этого сосания – листву.

Говорят: дерево «работает». В таком же смысле происходит «работа» и в человеке. Моя отдача в первую очередь определяется естественной потребностью. Мое счастье именно в том и состоит, что мой пыл слеп, но благодаря ему в один прекрасный день я получу отдачу. Она поощрит меня на большее. Страдание, подобно куче опавших листьев, послужило перегноем. Оно – гумус реконверсии.

Отдавать себя, чтобы получать, принуждать ради свободы, идти шаг за шагом дальше, не заботясь о длине пути, – это всегда урок, преподносимый деревом, которое уходит корнями все глубже в землю, чтобы затем разрастись вверх и вширь!

И тут появляется уверенность. Упорная, но лишенная всякой непосредственной заинтересованности.

Важно то, что связывает нас со всем – сначала с нами самими, потом с другими.

Индивидуум – мир, который нужно завязать как лозу, а затем привязать к другим.

Вещн сами по себе в счет не идут; не больше чем продолжительность жизни человека. В счет идут связь и движение вперед. Наконец, в счет идет не столько человек, сколько его траектория. И когда человек исчезнет, все еще останется упряжка коней, как семь лучей света.

Желание. Связующее звено. Воодушевление. Огонь. Два коня страдания – Надежда и Милосердие– и, наконец, во главе упряжки становится седьмой конь: Обновленное желание.

«Золотая голова»

Воспроизводя в постановке «Сент-Экзюпери» драму траектории человеческой жизни, я и не подозревал, что индивидуальные и коллективные испытания вскоре обрушатся на нас самих.

В ту пору нам казалось, что нас, скорее всего, мчит огненный конь.

Театр де Франс шел своим путем... все выше в гору. В одной упряжке с Театром Наций он достигал своего апогея.

Возобновление «Золотой головы» было тому блистательным доказательством. Успех спектакля с участием все тех же Алена Кюни и Лорана Терзиева на этот раз был полным. Он проходил с аншлагом.

«Золотой голове» потребовалось для признания девять лет (что я говорю? Произведение написано в 1889 году! Значит, восемьдесят лет! Вот это авангард!). Сезон 1968 года закончился в апреле своего рода апофеозом. Нашу колесницу, натянув поводья, уносили Семь лучезарных коней с огненным конем во главе упряжки.

А остальные, влюбленно косясь на него,

Рядом бегут и ласково льнут удилами к его удилам.

«Золотая голова»

Я не знал, что несколько дней спустя...

Чтобы «красиво» закончить текущий сезон, мы снова отправились в Лондон на трехнедельные гастроли.

В дорожной сумке я увозил «моего «Рабле» – уже третий вариант. Я рассчитывал закончить его там, в обстановке мягкой английской весны...

Пауза дружбы: Лондон

Я люблю Лондон особой любовью. Из-за Шекспира, из-за моих друзей, из-за незабываемых впечатлении, которые мы всегда оттуда привозим. Люблю Лондон. Многолюдье на улицах, таинственные кварталы, улочки, свободу, которой дышишь тут в ее первозданном виде, учтивость во взаимоотношениях, невысокие дома, колонны, которые не давят на человека, непринужденность прохожих, любовь к собакам, лошадок, стандартную раскраску такси, игрушечные автобусы, деревянных солдатиков вокруг Букингемского дворца, уток в Грин-парке, запахи Ковент-Гардена, квартал Сохо, хиппи на Кингс-роад, лавочки на Бонд-стрит, ночи, туманы, нежаркое солнце, загородные коттеджи, садики, весенние цветы, купы деревьев – громадных вязов, дубов и платанов – «elms, oaks and plane-trees» – и в особенности когда с наступлением вечера весь город устремляется в театр.

Здесь нет тех зрелищных залов, куда можно, на худой конец, пойти поразвлечься. Театр в Лондоне – врожденная коллективная потребность.

Театр вошел в обычай, и пять телевизионных программ не гасят пыла английского театрала. С наступлением вечера в Лондоне появляется театр.

Мне хотелось прибавить к своей жизни «английский период».

Сразу после войны, в 1945 году, в Париж приезжал Лоренс Оливье, чтобы играть в Комеди Франсэз «Ричарда 111». Как известно, его ждал триумф. Оливье играл потрясающе. Для меня он идеал актера: представительная фигура, рост, голос, дикция, талант, чувство юмора, неотразимое обаяние, вкус к характерным ролям. Перед нами было совершенство.

После первой же встречи мы сошлись.

Вскоре после этого мы отправились в Лондон, чтобы восхищаться Оливье в театре Олд Вик в «Генрихе IV», «Царе Эдипе», «Критике» Шеридана. Мы познакомились также с Гилгудом, Ричардсоном – то была золотая пора английского театра.

В 1946 году Оливье вторично приехал в Париж. Зачем? Посмотреть «Гамлета» по-французски! Он готовил свой фильм. Новая встреча. Наша дружба становилась прочнее.

В 1948 году в Эдинбурге я имел честь играть «Гамлета» все в том же переводе Андре Жида. А через дорогу демонстрировался «Гамлет» – фильм Лоренса Оливье!

Наши связи укрепились еще больше.

В 1951 году Вивьен Ли и Лоренс Оливье, находясь в зените своей славы, руководят прелестным театром Сен-Лоран, впоследствии злобно разрушенным группой промышленников. Они приглашают нас к себе в театр на гастроли. «They will eat you»76, – предсказывают они.

Вивьен и Ларри составляли царственную чету. Они представили нас лондонцам, и мы познакомились с одним из лучших зрителей на свете: непосредственным, неистребимо ребячливым, открытым, излучающим человеческую теплоту. Что не мешает ему при случае откровенно высказывать свое мнение. Можно не соглашаться, при этом оставаясь людьми культурными. Личный вкус и человеческое уважение – понятия вполне совместимые.

В память об этом первом сезоне я привез с собой в качестве талисмана «stool»77.

С тех пор мы время от времени наезжали к нашим друзьям через Ла-Манш. После театра Сент-Джеймсес мы выступали в Паласе, затем трижды – в очаровательном Олдвиче, по инициативе наших друзей Молли и Питера Добени; наконец, в 1969 году мы показывали в Олд Вике «Рабле»!

Я люблю клуб Гаррика и сожалею, что в Париже нет подобного места для встреч. Говорят, англичан отличает способность заниматься коммерцией; лично я, возвращаясь к изначальному смыслу слова «коммерция», люблю их «человеческую обходительность». Мало где ощущал я такой демократизм, как в этом королевстве.

Скажу в этой связи, что моя душа бродячего комедианта была горда и в то же время растрогана предоставленной мне возможностью встретиться с молодой королевой Елизаветой. Кажется, во время нашего второго визита меня попросили выступить с небольшой программой пантомимы для королевских детей – Чарлза и Анны, тогда еще совсем малолетних. Местом для представления был выбран особняк кузена ее величества; время – час вечернего чая. Мне аккомпанировали Мадлен и Пьер Бертен. Музыкант до кончиков пальцев, Бертен сидел за роялем. Я услышал лишь одно пожелание – не пугать детей, а их собралось помимо королевских человек пятнадцать.

И вот является королева с двумя своими крошками. Нас представляют ее величеству. Первые минуты царит смущение. Должен признаться, робеют обе стороны. Итак, эта молодая и обаятельная женщина с красивыми голубыми глазами, с такой свежей кожей и гибкой сшшой – королева Англии? Полчаса спустя она уже приноравливается к нам. Анна, с шаловливым взглядом, послушно усаживается на стул. Чарлз примостился у мамы между колен.

Я начинаю: лошадь, плаванье, охота, рыбалка, взбираюсь на дерево, собираю фрукты, ем их и т. д.

– Какие фрукты он ест? – спрашивает принц Чарлз.

– Яблоко... воображаемое, конечно.

Тогда я съедаю для него банан, грушу, спелый фрукт, сладкий фрукт. Анна и Чарлз желают играть в лошадки. Я показываю им, как это делается. Другие дети следуют нашему примеру. Я не уверен, что их родители уже не играли с ними в такую игру. Никто не играет в лошадки лучше королевы. Детство, вечное детство охватывает всех нас.

Наступает время перекусить. Накрыты два стола: для детей и для взрослых. Я сижу по правую руку королевы, следовательно, дипломатического этикета уже не существует. За другим столом Чарлз обстреливает своих дружков бумажными шариками. Смех и галдеж. Королева ласково одергивает сына: «Charles, be quiet»78. Семейная жизнь продолжается. Мы разговариваем о «ремесле». Такая волшебная сказка может приключиться только с комедиантами. Король и его шут. Я думаю об этих больших друзьях королей – шутах Шекспира.

Мало-помалу ее величество опять становится юной девушкой. Она уже не сдерживает своей человечности. Лицо утрачивает напряженность. Она одаривает нас непосредственностью. Говорит о реальном весе английской короны. Корону тяжело носить! Охотно верю! Она описывает нам репетиции своей коронации, смертные муки дня коронации. Гепетировали без ковра. А в день церемонии ковер закрепили против ворса. Она думала, что не сможет тащить шлейф. Шагнув вперед, потянула его за собой. Именно в этот момент ей наступили на кончик шлейфа. Никто ничего не заметил. Она продолжала идти победным шагом... за которым следил по телевидению весь Париж, словно она – наша королева.

– А знаете, почему Георг V всегда заучивал свои речи? – спросила она. – Потому что он не мог читать без очков, а когда надевал их, корона сидела криво! – Она смеется как юная девушка, покорив нас необыкновенной простотой и веселостью. Мое почтение преображается в почтительную нежность.

Время идет, мы уже болтаем около трех часов (вот так аудиенция!), а нам скоро выступать. Мы не можем ни намекнуть, ни уйти. И вдруг она вскричала:

– О! Мне пора готовиться. Сегодня вечером я тоже выступаю. Я председательствую на банкете Королевского флота!

Мы разошлись – каждый пошел «играть свою роль», как сказал Шекспир. Короли и бродячие комедианты!

С той поры королева не упускала ни одного случая засвидетельствовать нам свою симпатию. Я уже говорил, как она оценила «Амелию». В другой раз она «оказала нам честь своим присутствием» на премьере «Андромахи». Я играл Ореста. В тот момент, когда я выходил на сцену, статист запутался ногами в моем плаще. Затормозив, я снова пошел вперед.

Вечером, на званом ужине в посольстве, королева сказала мне со своей лукавой улыбкой:

– С вами случилось то же самое, что со мной. Вам наступили на шлейф.

Я называю это королевской памятью.

В сезоне 1957 – 1958 года Вивьен Ли попросила меня приехать, чтобы поставить «Поединок ангелов», иными словами, «Ради Лукреции» Жироду, адаптация Кристофера Фрая. Сама Вивьен Ли исполняла ту роль, которую Эдвиж Фейер играла в нашем театре.

Какая увлекательная работа! Я сблизился с английскими актерами. Мне нравится их характер. Подобно тому как французские актеры невольно сохраняют мольеровский атавизм, так английские в большей или меньшей степени всегда напоминают о театре елизаветинской поры. Они отдают человеком сильнее, чем гримом.

Лицо Вивьен Ли!.. Красивее ее носа не существует, умный подбородок, кисловатый плод рта, гибкая фигура, кошачий взгляд... какая «особа»! И как хорошо мы понимали друг друга! Лишь одно удивляло меня в ней: она работала над ролью, испытывая ненависть к персонажу, в данном случае к Паоле. Ополчалась на нее. Постоянно искала причин не любить. Поэтому мне приходилось заступаться за Паолу. В толковании Вивьен образ вызывал антипатию. И только исчерпав все причины для ненависти, Вивьен «приняла» Паолу. В этой роли она была уже не «кошкой» – пантерой.

Когда несколько лет спустя радио объявило о ее смерти, я не мог поверить, что такое пленительное, такое красивое, такое неотразимое существо, самый дьявольский из ангелов, могло исчезнуть. Мы с Мадлен испытали глубокую печаль.

Согласно ее воле, Вивьен кремировали, а прах развеяли в парке ее особняка. Особняк продали. От нее не осталось больше ничего – ничего, кроме живого воспоминания, хранимого многими из нас.

Итак, апрель 1968 года. Вот мы и опять в своем Лондоне. Снова будем выступать в Олдвиче. Мы тут по инициативе посла Жоффруа де Курселя, ободряемые сердечной поддержкой его супруги.

Я поехал в качестве разведчика. Лекция в Оксфорде. Лекция о Клоделе во Французском институте. Мы везем с собой «Раздел под южным солнцем», «Надо пройти сквозь тучи» Бийеду и «Севильского цирюльника».

И на этот раз сезон прошел с большим успехом благодаря горячей дружбе нашей лондонской публики. Мы задерживались допоздна в кварталах хиппи, Челси, в «Артс Лаб» в Друри-Лейн. В частности, я вспоминаю Миддл Эрф – удивительное местечко на Куинс-роад, среди гор овощей Ковент-Гардена.

У Шекспира, особенно в его «Генрихе IV», меня всегда поражало поведение принца Уэльского. В молодости он живет с плутами, вместе со своим другом Фальстафом ходит по притонам, смешивается со своим народом, знакомясь с ним, так сказать, изнутри, снизу. Но, став королем, сразу отбрасывает прошлую жизнь, чтобы править своим народом, возвышаясь над ним.

Мне кажется, каждый англичанин носит в себе этот «комплекс принца Уэльского». Студентом он одевается как оборванец, посещает злачные места, бесится – доходя в своей свободе до анархизма. Он выкидывает «номера». Такие же симпатичные проделки, как плутовство симпатяг – приятелей Фальстафа. Но, возмужав, отбрасывает все это, решив отвечать за себя – король в собственном королевстве. Это не раскаяние. Просто-напросто перемена. Единственное, чем он рискует, – это превратиться в сухаря. Мы, французы, получаем более строгое воспитание – наследство буржуазии XIX века, – способное подавить нашу молодость и, возможно, сделать из нас, ставших взрослыми, несостоявшихся детей.

11 мая 1968 года, после этого нового дружеского общения, мы возвратились в Париж. В Лондоне, работая не покладая рук, я умудрился, невзирая на наш театральный сезон, поставить слово «конец» под третьим вариантом «Габле». На этом я не покончил с Англией, и пусть бы это никогда не произошло... Однако, когда мы приземлились в Орли... нас ждали кое-какие события.

Май 68-го – испытание коллективное, испытание индивидуальное

Все люди одинаковы по речам – их разнят только поступки.

Мольер

Но благочестье ль это в царстве мертвых?

Софокл. Антигона

Вот мы и подошли к «жгучему моменту».

Так называемые «майские» события не перестали занимать общественное мнение. Люди были ошарашены, напуганы. Они так и не постигли ни их значения, ни их последствий.

Дело это не ограничивается Францией, а является феноменом международного масштаба. В мае молния упала на Париж – вот и все. Гроза, как мне кажется, пришла издалека и продолжает блуждать вокруг земли. У меня нет впечатления, что на этом все закончилось, чтобы не сказать больше.

Незадолго до мая мы пережили два сигнала-предвестника.

В сезоне 1967/68 года мы задумали для одного из наших бесплатных вторников вечер, посвященный поэзии битников.

Мне представлялось, что это движение родилось не стихийно, а явилось следствием эволюции, уходящей корнями еще в довоенный сюрреализм. В чем-то я узнавал в нем себя.

Программа казалась мне хорошо составленной: некоторые поэты любезно согласились оживить вечер своим присутствием – Эндрюс, например. Возможно, нам следовало быть предусмотрительнее и не принимать участия самим. Никогда не отдаешь себе отчета в том, как выглядишь в глазах других.

В моем слегка наивном представлении труппа Театр де Франс была идентична труппе, игравшей «Когда я умираю», и я не чувствовал, что далеко ушел от времен, когда мы с Андре Бретоном читали страницы Бриссе или участвовали с Робером Десносом на сеансах автоматического письма.

Я приглашал в Театр Наций Ливинг тиэтр дважды: с «Бригом» и «Мистериями»79. У нас установились превосходные отношения.

Мы были друзьями, и непосредственность их реакции рождала во мне ощущение близости с ними. Мы воображали, что они нас принимают.

А «молодые», должно быть, видели нас в другом свете. Мне довелось узнать, что так называемый конфликт поколений не всегда обусловлен поведением старших, его причиной может быть и неприятие младших. Тем не менее в данном случае я был полон надежд и чувствовал себя счастливым, мне казалось, что мое присутствие на этом вечере, проходившем под знаком разделенной мысли, общего возмущения, протеста, органично, что мы действуем заодно... и возраст, согласно акту гражданского состояния, уже в счет не идет. В действительности я вел себя как ребенок!

Зал набит до отказа. Одеон трещит по швам. Длинных волос на сцене столько же, сколько и в зале. По наивности я воображал, что все мы собрались на праздник.

В час «Аш» по кличу актеров Ливинг тиэтр разразилась «демонстрация». Началась неразбериха. За исключением подстрекателей, которые, несомненно, действовали по плану, другие – на сцене и в зале – не очень-то понимали, что к чему.

Я считаю, что в отношении самой цели вечера мне упрекать себя не в чем. Будь наше предложение неуместным или неприятным, мы встретились бы с:

1. Отказом участвовать.

2. Бойкотом со стороны «молодой» публики.

И вечер бы просто не состоялся.

Следовательно, тактика показалась мне серьезно продуманной: предложение принимают, позволяют организовать вечер, чтобы использовать его как повод спровоцировать беспорядки.

В таком поведении я усмотрел некую новую для меня методу, которая с этого момента оборачивалась политикой, что не входило в наши намерения.

У меня создалось «горьковатое», довольно неприятное ощущение. Нашей искренностью злоупотребили. В сущности, над ней надсмеялись. Я был скорее опечален, нежели обижен. Искренность всегда где-то смешна. Только неискренние люди редко бывают смешны.

Несколько месяцев спустя – точнее, 19 апреля 1968 года – Джек Ланг, директор фестиваля в Нанси, с которым я поддерживаю очень дружеские отношения, пригласил нас – Алена Кюни, Лорана Терзиева, Жорриса, Мадлен Вим и меня – приехать с фрагментами из «Золотой головы». Мы сразу откликнулись на это братское приглашение. Сам я дважды приглашал в Театр Наций лучшие студенческие театральные коллективы, выступавшие в Нанси в рамках международного фестиваля Университетского театра.

Я всегда откликаюсь на возможность осуществить контакты, общение, обмен. То, что вся молодежь пожелала услышать крики бунта, некогда изданные молодым, двадцатилетним поэтом, так хорошо переданные Кюни и Терзиевым, казалось мне естественным. «Золотая голова» Клоделя не имеет ничего общего с его «Полуденной девой», впрочем, возвышенной поэмой, такой же совершенной, как и музыка И.-С. Баха.

Вечер начался речью Джека Ланга о политическом театре. Затем выступил я, чтобы рассказать о «Золотой голове» и представить фрагмент. Все это прошло хорошо. Наконец, мои коллеги, играя с большим воодушевлением, успешно выполнили свою задачу.

В двадцать два пятнадцать завязался сиор. В зале и на сцене начались провокации, сюда вторглись политические смутьяны, действовавшие по намеченному плану. На Клоделя взваливали ответственность за убийство священника Мартина Лютера Кинга и т. д. Час спустя мы сцепились. Ненависть растекалась, вышла на улицу. В половине второго ночи я свалился на постель, сраженный огорченьем.

Я вторично попался в ловушку. От всего этого у меня осталось неприятное впечатление: я чего-то не понимал, но это что-то, как мне показалось, было хорошо продумано и опять-таки пришло издалека... всегда издалека – я настаиваю на этом.

В Лондоне до нас дошли вести об общественных беспорядках в Париже, об «ошибке» политической репрессии на улице Гей-Люссака, происшедшей 10 мая.

11 мая мы приземляемся в Париже. Там и сям происходят стычки, но особенно в квартале Сорбонны. Тридцать тысяч студентовповстанцев; преподаватели проявляют солидарность. События на улице Гей-Люссака склонили общественное мнение на сторону студентов .

В шестнадцать тридцать я нахожусь в Театр де Франс. Это суббота – в Театре Наций работа идет полным ходом. Сезон обещает быть замечательным. На утреннике выступление «Бунраку» проходит с триумфом в переполненном зале.

Состоится ли 13-го всеобщая забастовка?

В этот день должна дебютировать балетная труппа Пола Тейлора (США). Забастовка состоялась.

Политическая агитация приобретает все больший размах. Поговаривают об экстремистских группах, о культурной революции.

Шарль де Голль, президент Республики, находится в Румынии, Жорж Помпиду, премьер-министр, – в Иране. .

Во вторник, 14-го, состоялась премьера балета Пола Тейлора. Все идет превосходно. Поразительный контраст. После спектакля я даже устраиваю прием в стиле «посольского» – в некотором роде лебединая песнь того образа жизни, который, возможно, навсегда уходит в прошлое.

Сами того не подозревая, мы переходим от века дебатов к веку опровержений.

Дебаты означают признание противной стороны, которую хотят опровергнуть. Опровергатели категорически отвергают противную сторону, априорно не признают существования оппонента. Опровергатель не выносит никаких дебатов. Он оспаривает само существование того, кого оспаривает.

Революционная лихорадка усиливается. Студенты заняли Сорбонну и главные высшие учебные заведения. Баррикады, слезоточивый газ, деревья, вырванные с корнем... полиция исчезает словно по мановению волшебной палочки.

Я буду излагать одни факты. Я не знал причин.

Беда Одеона заключалась в том, что театр оказался в центре стычек. Ходят слухи, что студенты пойдут на Сенат, Академию, Лувр – вплоть до ORTF80.

И вот настал час всеобщего бунта. 15 мая я узнаю по телефону, а также по личному свидетельству одного из своих товарищей, пришедшего из Сенсье – «горячего» университетского сектора, – что студенты приняли решение занять Одеон.

По моей просьбе администратор театра Феликс Джакомони звонит в министерство, испрашивая указаний.

Министерские службы отвечают: «Если студенты начнут выполнять свой план, откройте перед ними двери и начните диалог!»

Впрочем, что можно делать еще?

Около пяти часов вечера обхожу квартал. Мне кажется, здесь все как обычно. Улица и не пустынна и не оживленна – она такая, как всегда, что, впрочем, вызывает мое удивление, когда я вспоминаю эти минуты. На расстоянии двухсот метров обстановка могла полностью измениться. Это очень напоминает атмосферу гражданских войн81.

Поскольку ничего не происходит, вечер состоится при переполненном зале. Балеты Пола Тейлора восхитительны своей новизной, свежестью, ну просто созданы для молодежи.

Приближается антракт. По-прежнему ничего.

Я снова прохожу по соседним улицам – все нормально, не видно ни одного демонстранта, ни одного полицейского. Похоже, что вторяшние состоится не сегодня вечером, а назавтра. Таково мнение и тех, кто меня окружает. Я решаю идти домой.

Едва я пришел... Джакомони объявляет мне по телефону, что «они тут». Открывать двери нам не пришлось: они выбрали момент, когда публика покидала театр. Впрочем, многие из них присутствовали на спектакле и остались в зале.

– Хорошо, иду!

Мадлен пожелала идти со мной. И мы пошли вдвоем.

Красные и черные знамена. Флажки. Их было примерно две тысячи пятьсот человек. Господин Резон, представитель министерства культуры, находился здесь в качестве наблюдателя.

Теперь наступил момент «начать диалог». Мы проходим на сцену. Народу здесь столько, что мы боимся, выдержит ли круг. Под сценой театра – пустота, и мне страшно даже вообразить, как двести-триста человек пролетят метров двадцать.

Стоит неописуемый галдеж. Я беру слово. Ссылаюсь на международный характер Театра Наций. Меня никто не слушает. Все говорят одновременно. Резон находится совсем близко, за кулисами .

Узнаю в толпе Джулиана Бека из Ливинг тиэтр, молодых режиссеров и авторов – моих друзей... С каким умонастроением пришли они сюда – не знаю!

Из этого всеобщего беспорядка я делаю выводы:

1. Студенческое движение не направлено ни против определенного человека, ни против определенной программы (это будет сформулировано в их первом бюллетене).

2. Театр де Франс – символ «буржуазной культуры» – упразднен.