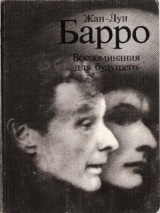

Текст книги "Воспоминания для будущего"

Автор книги: Жан-Луи Барро

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)

Я работал «альпари», то есть жил на полном пансионе, но не получал никакого денежного вознаграждения. Случалось, у меня три недели кряду было в кармане пять су – на такие деньги ничего, кроме почтовой марки, не купишь. Ыо это не омрачало моего настроения.

В коридоре, куда выходили двери наших спален, было так же шумно, как во дворе, где в переменку играют ученики. Разве и сами мы не были детьми? Я рисовал портреты своих коллег. Разыгрывал для них комедии, гримировался, переодевался, копировал начальство.

Из старых газет мы соорудили мяч и гоняли его на бульваре. Если одному из нас случалось подработать, мы спускались на улицу Нотр-Дам-де-Шан выпить мускатного вина. У меня появились хорошие товарищи и даже настоящий друг Ги Този – он тогда готовил кандидатский экзамен по итальянскому языку. Несколько лет спустя мы познали то идеальное чувство, на которое, по-моему, способны только мужчины – дружбу чистую и полную. К этому я еще вернусь.

Однажды я пожалел мальчонку, который томился в школе совсем один. Это было в четверг – день, когда занятий нет и все дети находятся дома. Я взял его с собой в Лувр, куда всегда ходил пешком. Пока я изучал картины, он скользил по натертым паркетам. На обратном пути я угостил его мороженым на террасе пивной «Юнивер». Не знал я, что через дорогу, в Комеди Франсэз, дебютировала блестящая выпускница консерватории по имени Мадлен Рено. Что же оно молчало, мое шестое чувство? Нам не мешало бы иметь седьмое, восьмое – бесконечное множество... Как бы это нас обогатило!

Кто-то увидел меня с ребенком. На следующий день меня чуть не выставили за дверь. Дирекция приняла меня за сатира. С тех пор меня просто тошнит от людской подозрительности. Люди приписывают вам свои мысли – это все равно, как если бы они приклеивали к вашей коже свою, липкую.

Мои занятия в школе Лувра шли успешно. Изучая историю искусства, я очень скоро понял различие между двумя словами, обозначающими этот предмет. Один педагог делал упор на историю, и мы узнавали, какие неприятности были у Веласкеса с его квартирохозяином, так и не увидев ни одной картины художника. С этих занятий я убегал. Другой, наоборот, приобщал нас к алхимии искусства. Так благодаря Роберу Рею мы проникли в мир импрессионистов. Это было увлекательно. Робер Рей – мне предстояло еще встретиться с ним. Но как я мог это знать?

Все мои попытки заняться живописью проваливались: Галерея изящных искусств приняла по конкурсу четверых, а я был пятым. Я предстал перед знаменитым профессором – Девамбезом. Он едва удостоил мои портреты взглядом – ведь я не проучился трех лет в Академии. С этой стороны жизнь мне сопротивлялась.

Я собирался готовиться к конкурсу по архитектуре, когда послал на авось письмо Шарлю Дюллену – знаменитому Вольпоне, которым так восхищался в театре Ателье. На сей раз жизнь была ко мне милостива.

Сейчас, когда я возвращаюсь к этим минутам своей жизни, мне приходит на ум замечательная фраза Клоделя из «Раздела под южным солнцем»:

Безмерность Прошлого, она толкает нас вперед с неодолимой силой,

А впереди Грядущего безмерность – она к себе влечет с неодолимой силой.

Все мои попытки заняться живописью оборачивались неудачами; после первой и единственной попытки приобщиться к театру он меня буквально затянул.

Уж не ждала ли меня за углом судьба? Что во мне произошло? Знал ли я о театре больше, чем о живописи? Наверняка нет. Я ходил туда самое большее раз десять за всю жизнь.

В 1915 году меня повели в Шатле смотреть патриотическую пьесу «Подвиги маленькой француженки» с участием совсем юной Габи Морлей. Дважды я ходил в Комеди Франсэз – смотрел «Эрнани» с Альбером Ламбером и Мадлен Рош, которые показались мне смешными. Падая, они поднимали тучу пыли, и долгое время забавы ради я вопил: «О, как прекрасен ты, лев благородный мой!»11 – и щелкал зубами, изображая «сильные страсти». Зато меня поразили и привели в восторг Де Фероди и Фрэне во «Взрослых мальчиках» Жеральди, а также современная интерпретация и присутствие на сцене двух неотразимых существ – Мари Бель и Мадлен Рено (и опять никакого предчувствия: какая толстокожесть!) в пьесе Мюссе «О чем грезят девушки», постановка Шарля Гранваля – я узнал это лишь позднее. Мне весьма понравилась басня Лафонтена «Желудь и тыква» – ее читал некий Пьер Бертен.

Потом я влюбился в Валентину Тессье в «Зигфриде» и «Амфитрионе 38» Жироду у Жуве, в Комедии Елисейских полей.

Ах да. Еще раньше мама, которая просто обожала Жемье, водила меня смотреть «29° в тени» Лабиша и мольеровского «Скупого». Но в тот вечер вместо Жемье роль Гарпагона играл Шарль Дюллен – молодой подающий надежды актер. Наконец, в Эвр я видел «Покупательницу» Стева Пассёра в исполнении мадам Симон. Этим в основном мой театральный багаж исчерпывался.

Все это не помогало мне услышать голос призвания. Следовательно, оно могло прийти лишь изнутри. Желание менять кожу, чувствовать то, что чувствуют другие. Становиться Другим. Не такое ли определение дал я любви? Но осознавал ли я это и вправду? Наверняка нет. Все, что я получил до сих пор, особенно за три последних года полной свободы, что любил превыше всего – была возможность сливаться с людьми.

Мало-помалу страсть моя к театру возрастала. Напрасно одни предупреждали меня, что жизнь в театре чревата опасностями, неупорядоченна, не как у всех, а другие даже предсказывали, что я собьюсь с пути, – я все больше и больше был готов пойти на риск и стать «скверным мальчиком».

Я посмотрел также в театре Искусств, напротив Шапталя, «Преступников» Брукнера и «Тележку с яблоками» Шоу с участием Питоевых. Эти актеры мне тоже нравились. Я чувствовал, что они поэты.

Я даже выступал в качестве статиста в детективной пьесе рядом с Макса – звездой Гран-Гиньоля. Легко вообразить, что произошло, когда открылось, что «педель» подрабатывает в театре через дорогу. Меня снова чуть не выгнали.

Пожалуй, нечего и пытаться понять, откуда это шло. Ясно лишь одно – театр притягивал меня все сильнее и сильнее, определенно и окончательно. Я был просто одержим театром. Стану ли я милым или скверным мальчиком, святым или хулиганом – неважно, он стал моей потребностью – кроме него, я ничего не видел и не слышал. Я рвался в театр «напролом».

Впрочем, всю свою жизнь я шел «напролом». Когда человек, взвесив все «за» и «против», вопреки всем доводам рассудка все таки хочет поступить так, а не иначе, он идет «напролом». У Андре Жида есть интересное определение греха: «Грех – то, чего не можешь не совершить».

Я желал театра как греха.

Отличие человека интеллектуального склада от человека склада артистического заключается в том, что последний действует из внутренней потребности и только потом пытается осознать свой поступок, тогда как интеллектуал сначала обдумывает, как ему поступить.

Впоследствии меня часто спрашивали, чем для меня является театр. Мои объяснения не иссякают. В тот момент я бы не знал, что и ответить: очень хотелось – вот и все.

Призвание – это просто-напросто желание. Итак, идя «напролом», я послал Дюллену письмо вполне банального содержания:

«Мсье,

мне двадцать лет, я учусь в школе Лувра и, чтобы иметь возможность заниматься живописью, служу репетитором в коллеже Шапталь, который закончил и сам.

Однако, следуя настойчивым советам окружающих и по собственному стремлению к театру (или кино), уже давно определившемуся в глубине моей души, я был бы счастлив узнать, если возможно, мнение лица в высшей мере компетентного... Могу ли я просить вас о кратком свидании для этой цели? В надежде на положительный ответ, но при условии, что моя просьба не покажется вам слишком докучливой, примите, мосье, заверение в моем глубоком и почтительном восхищении».

Несколько дней спустя я получил из секретариата Дюллена приглашение на прослушивание.

При определенных обстоятельствах настоящее благодаря своего рода предчувствию увековечивает в памяти каждый пережитый момент. Я очень любил живопись и все же ничего не помню о своем визите к Девамбезу. Зато помню мельчайшие подробности своего похода от квартала Батиньоль до театра Ателье. Несомненно мое подсознание отдавало себе отчет в том, что происходило «нечто», и запечатлело его в памяти на будущее. Я одолжил пальто с поясом, перчатки и шляпу. Дюллен наверняка предпочел бы впервые увидеть меня таким, какой я есть! Но я поступал как жених, который идет просить руки своей суженой! Я подготовил два отрывка: из «Британника» (диалог Нарцисса и Нерона) и «Ученых женщин» (сцена Кризаля), и, пока пробирался в толпе – площадь Клиши, площади Бланш и Пигаль, – твердил александрийские стихи.

Улица Данкур поднимается круто в гору, сердце работает с перебоями. День клонится к вечеру. Театр Ателье с его деревянным крыльцом под навесом и деревьями во дворе больше смахивает на деревенскую ферму.

Сторожиха, мадам Верни, просит меня немного подождать. Я уже не понимаю, где у меня сердце, – похоже, где-то возле ушей, потому что там колотится и гудит. Меня окликают. Взбираюсь по лестнице, которая вполне могла бы вести на сеновал, и предстаю перед «ним».

Дюллен согнулся и поэтому глядит на меня снизу, но глаз у него зоркий. Внимательный? Сказать так – мало. Он всматривается с любопытством – жадным, но приветливым. Его тоненький голос скрывает улыбку, но губы чуть поджаты, как у моей собаки, когда она показывает клыки.

– Что вы прочтете?

– «Британника» и «Ученых женщин».

– Вы привели с собой «реплику»? Ну, того, кто мог бы подавать вам реплики?

– Нет, я не знал... я учил все подряд.

Он улыбается. Мое невежество его явно умиляет...

– Ладно, читайте все подряд.

Он примостился в кресле, которое стоит в углу у стены с открытым окном. Получается, что я играю для окна. Я выпаливаю стихи, срываясь на высоких нотах, прыгаю как козел, переходя от персонажа к персонажу и обращаясь к тому, кем только что был. Я то «рождающееся чудовище», то «коварный советник», потом одна за другой все ученые женщины, изводящие Кризаля, ну совсем как мой дед.

Пока я вверяю свою судьбу человеку, которого выбрал (а он послушно согласился предрешить мое будущее), я различаю в окне отеля, что напротив, – дневного отеля – два силуэта. Мужчина и женщина. Они не слышат моего голоса, но видят, как я жестикулирую. Дюллена же им не видно. Они тычут в меня пальцами. Перешептываются. Потешаются. Для них я просто какой-то псих. Я произношу свои тирады, наблюдая пантомиму в окне напротив, через дорогу улицы д’Орсель.

А ведь на карту поставлена вся моя жизнь! Позднее, в «Процессе» Кафки, Йозеф К. замечает таких же соседей визави, жестами комментирующих момент его ареста...

Мой номер закончен. Дюллен шепчет:

– Вы и в самом деле хотите играть на сцене?

– Да, мсье.

Это дело серьезное!.. А вы готовы к тому, чтобы подохнуть с голоду?

– Да, мсье.

– У вас есть средства к существованию?

– Нет, мсье.

– Но ведь за обученье надо платить!

– Ах!..

– Послушайте. Только никому ни слова...

И тут я впервые услышал, как он заныл – в манере, присущей ему одному:

Никому! А не то!.. Словом, я принимаю вас бесплатно. Но главное – про это молчок! А то уже никто не захочет платить.

– Спасибо, мсье.

Я посещал занятия несколько месяцев. Шапталь выставил меня за дверь. На сей раз дедушка пожаловал меня официальным проклятием: «Отцовское проклятие», картина Грёза – художника родом из Турнюса, репродукция которой висела у нас в Борегаре. И 8 сентября 1931 года, в день, когда мне исполнился двадцать один год, я дебютировал в театре Ателье в роли слуги Вольпоне.

Я рождался вторично.

Первая пауза

О наших рождениях

Говорят: «Умираешь только раз». О нет! Умираешь и рождаешься каждый день, каждую секунду. И эти неирекращающиеся переходы от рождения к смерти, совершающиеся внутри нас, и являются постоянным источником нашей жизни. Просто одни моменты жизни важнее других.

Дебютируя в театре Ателье в тот день, когда мне исполнился двадцать один год, я официально повернул свою жизнь лицом к Другим. Выступать в театре значит самоутверждаться через своих персонажей.

Знаем ли мы по-настоящему, кто мы есть? Может статься, выходишь на сцену, чтобы утратить себя. Но возможно, что, вопреки бытующему представлению, там себя и обретаешь. Разве превращение в Других не помогает лучше осознать самого себя?

Ты сам и персонаж, персонаж и ты сам в борьбе с Другими и смешиваясь друг с другом.

Играть на сцене – значит изгонять злых духов нашего персонажа. Позволено ли мне выразиться так: я играю на сцене, чтобы не играть в комедии жизни?

Итак, я выбрал Дюллена, а он принял меня в свой театр Ателье. Но прежде чем говорить о нем, я хотел бы сказать несколько слов о проблеме влияний.

Влияния

Сколько людей замыкаются в себе, лишь бы не поддаваться влиянию! Вот где подлинный страх! Они страшатся не других, а самих себя. Боятся утратить свое «я». Лично я считаю, что они заблуждаются.

Влияние – это встреча. Влияние может оказывать лишь то, что уже заложено в человеке. Это более чем встреча, – это узнавание. Ускоренное раскрытие собственной индивидуальности благодаря опыту другого.

То, что нам чуждо, влияния не оказывает. Влияние – случай, помогающий нам раскрыть себя. В нас жило нечто в зародышевом состоянии. И вот мы встречаем это «нечто» в завершенном виде. Какой скачок вперед! Нужна слишком большая самоуверенность, чтобы не воспользоваться такой удачей. Рабле, Лафонтен, Мольер никогда не пренебрегали ею – при том, что все трое отличались независимостью духа.

Жизнь? Это тридцать тысяч дней, если очень повезет. Жизнь коротка, а знание бесконечно. Следовательно, времени терять нельзя, и если кто-нибудь помогает мне выявить то, что я смутно ощущал в себе, я выгадываю время для чего-то другого. Не следует пренебрегать короткими путями.

Влияния уточняют то, что в нас лишь намечено. Выбор влияний всегда подсказан заложенными в нас способностями. Скажи, кто на тебя влияет, и я скажу тебе, кто ты.

Двери Ателье распахнулись передо мной. Дюллен пересадит меня на другую почву. Начинается сезон прививок: мне их сделали три – Дюллен и «Картель», сюрреалисты, Комеди Франсэз.

Ателье

Кьеркегор – кажется, в своем дневнике – делит ритм человеческих циклов на четыре поры: эстетическую, этическую, абсурда (или юмора) и священную.

Окинув взглядом прошлое, я предлагаю:

1972 год – настоящее время, мы находимся между порой абсурдной и священной.

1945 год – после войны, скажем, пора этическая.

1931 год – своего рода эстетический золотой век.

Каждая пора глубоко почитается как своего рода религия.

У золотого века были свои пророки, апостолы, верховные жрецы.

Станиславский, Гордон Крэг, Жак Копо – наши пророки. «Моя жизнь в искусстве», «Искусство театра» – наши Священные писания, а Старая голубятня – наша первая церковь. Были также Макс Рейнгардт, Аппиа, Пискатор, Таиров. А главное – Мейерхольд.

Во Франции насчитывалось четыре апостола:

Луи Жуве, «Инженер» – с его диапазоном знаний от механических приспособлений Саббатини до малейших тайн Мольера. Он знал все – болты, шарикоподшипники, морские узлы и ртутные выпрямители. Он никогда не пасовал перед театральной механикой. Это был человек XVII века.

Гастон Бати, «Оформитель» – нарядная сцена театра Монпарнас, вся в черном, напоминала гармошку фотоаппарата на старинных гравюрах. Бати носил широкополую шляпу, галстук, повязанный на шее большим бантом. Нажимая на волшебную грушу, он творил чудеса под стать Мельесу или Надару. Его театр – единственный, где декорации менялись бесшумно. Он мог бы жить в век Флобера.

Жорж Питоев воспринял поэзию бродячего театра. «Лунный Пьеро», «John-a-dream»12, – сказал Гамлет. Казалось, он отменил силу земного притяжения. Перемещаясь по воле случая, он плодил детей и мечты. Даже привязанности его были легки, как воздух – Чехов, Бернард Шоу, Пиранделло. В сущности – strolling player13 елизаветинской эпохи. В начале карьеры Питоева, как и всех прочих, подавлял Антуан – великий жрец «пласта жизни», который однажды, до предела возмущенный, спросил его после спектакля: «Где это вы видели комнату без потолка?» «Но... в театре, мсье», – ответил Питоев.

Наконец, был Шарль Дюллен. Назову его «Садовником». Внем ощущалась сущность комедианта всех времен.

Это театральное движение – «Картель» – выросло из театра Старой голубятни Жака Копо и обращалось к поэтической сути самой жизни. Оно вернуло театру его почетное место в семье искусств. Воссоединило мечту с реальностью. Оно было одновременно авангардистским и традиционным, западным и всемирным. Ведя бои с бульварным театром (с манерой «руки в брюки» – по выражению Поля Муне), оно дало ответвления, связавшие эстетику Копо с великими традициями античного театра, комедии масок, испанской драмы эпохи расцвета, елизаветинцев, со средневековыми мистериями, а также с уникальными явлениями восточного театра.

В другой бы жизни (как мне подсказывает чувство карикатуры – искусства воистину благородного) Копо – Патрон – мог быть кардиналом в Ватикане, немного в духе эпохи Возрождения; Жуве в NASA внес бы реформы в LEM14. Бати с его загадочной мягкостью мог быть посвященным в тайное общество; а Питоев мог бы прекраснейшим образом качаться в небе картины Шагала.

Что касается Шарля Дюллена, его я представляю себе полуковбоем-полугангстером. Тем, кто на протяжении всего фильма считался предателем, а в развязке оказался человеком большой души.

Дюллен, мой учитель

Дюллен был родом из Савойи – он родился в Йенне, у подножия горы, прозванной «Кошачий зуб», которая нависает над озером Бурже. Отец его – адвокат, нотариус и мировой судья в одном лице – ассоциировался у меня с лошадью, верхом на которой он объезжал деревни и долины. Во Франции на деревенском пиршестве в ходу такой тост:

За наших лошадей!

За наших жен!

И за тех, кто скачет на них!

Шарль Дюллен, последыш, так и не знал, какой он по счету – восемнадцатый или двадцать первый ребенок своей матери. Злые языки болтали, что в округе у него насчитывалось еще больше братьев и сестер.

Старшие братья Дюллена вымахали рослыми костлявыми парнями – настоящие горцы. У Шарля тоже было телосложение мужчины высокого роста, но длинные ноги оказались несоразмерными туловищу. Его скрюченная спина гнулась только у верхних позвонков, словно под грузом – под тяжестью тех детей, которых выносила его родительница. Но в то же время, завершая свою миссию материнства, она вложила в последыша все лучшее.

Дюллены жили у подножия горы в Шатляре – старой усадьбе, чьи каменные корни уходили в XIV век. Крестьянская крепость с четырьмя башнями по углам, украшенная гербом. Позднее, когда дом продали, Дюллен вместе с другом откатили герб в ложбину, а на стене начертали: «Смирение – добродетель трусов».

Дюллен рассказывал о Шатляре как о сказочном мире, населенном чародеями, странными существами, дьявольщиной и волшебниками.

«Мое театральное призвание, – писал он, – возникло из всех этих сказок, населявших мое детство. Оно сложилось вне меня – я обязан им поэзии, своему старому дяде, Филиппу, бродягам, характеру пейзажей, тысячам и тысячам вещей, непричастных к театру».

Разве не любопытно, что я инстинктивно выбрал себе в учителя человека, знавшего другой Борегар?

В самом деле, между нами существовало странное родство. Для меня тоже искусство (буде в наше время еще позволено употреблять это слово) состоит из всего, что только можно насобирать вне театра. Искусство – манера, манера схватывать жизнь и откладывать ее в запасник. Подобно птицам, что отовсюду тащат к себе в гнездо всякие травинки.

Шарль Дюллен, как и его отец, был из породы дубов – дуб, который из-за помех не мог свободно расти в лесу. Они искривили его рост. Его узловатый ствол стал от этого лишь плотнее и выносливей. От отца он унаследовал две черты – любовь к лошадям и вспыльчивость. Мы называли это «выкидонами». И подобно птице, приносящей в свое гнездо жизнь, он сделал из Ателье второй Шатляр. Для меня это был второй Борегар. Отеческий дом, предвосхищаемый в мечтах. Жизнь, мое подсознание на перекрестке судьбы толкнули меня выбрать это место, которое – как знать – быть может, меня ждало.

Все есть знак. Кто к кому воззвал – як Ателье или Ателье ко мне? Значит, не зря я назвал это вторым рождением, а Дюллена – вторым отцом.

Одно время Антонен Арто был учеником Дюллена и написал о нем небольшое стихотворение-портрет. Я цитирую его по памяти, возможно, с ошибками, но портрет мне кажется удачным:

Епископ только скончался,

Немедленно дьявол примчался –

Старенький дьявол,

Ценивший борделей уют,

Где аккордеоны так славно о прошлом поют...

Дюллен боялся Арто. Он не знал, как его воспринимать. В пьесе Арну «Юон из Бордо» Арто играл роль Карла Великого. Вот он появляется на сцене на четвереньках. Дюллен со множеством предосторожностей пытается объяснить ему экстравагантность такого исполнения. «Ах! Если бы вы искали тут правду, вот тогда!..» – ответил Арто. Долго он в Ателье не задержался...

Сначала приказчик в трикотажном магазине Лиона, Дюллен стал «поэтом». Поступив в деревенский цирк, он декламировал стихи в клетке со львами. Несомненно, со старыми львами – философами. Стихи могли принадлежать Бодлеру или Франсуа Вийону, но я думаю, он считал, что проще объявлять их автором себя. В конце концов, ведь именно он был за них в ответе.

Затем вместе с бродячими труппами он «поднялся» в Париж. Он усвоил стиль мелодрамы в театрах предместий. В то время предместья – это театры Монпарнас, Гренель, Гобелен, Монмартр. Театр Монмартр Дюллену предстояло превратить в театр Ателье. Он сохранил «штучки» мелодрам, к которым питал особое пристрастие. Например, участвуя в спектакле, он перед выходом на сцену всегда дважды стучал каблуком по кулисе. Для актера это равнозначно выстрелу из пистолета-стартера, для зрителей – объявлению о «выходе».

Его жизнь не всегда была легкой – один друг, фармацевт, поил его абсентом – странное лекарство. Он выступал в ночных кабаре Монмартра, где читал «Жалобу бедного молодого человека» Жюля Лафорга, «Балладу повешенных» Вийона и т. д. Он был в какой-то мере связан с бандой Бонно, и при передаче фальшивых денег в «Мертвой крысе» на площади Бланш его пырнули ножом в спину.

Это прошлое, венчающее его ореолом, переносили на настоящее, не задаваясь вопросом о подлинности фактов, потому что оно было ему впору, как перчатки.

А потом – если перейти от легенды к действительности – его заметил Жак Копо, и в 1911 году Дюллен создал образ Смердякова в инсценировке Копо романа «Братья Карамазовы». Так он приобщился к театру Искусств, а в 1913 году вошел в Старую голубятню вместе со своим молодым товарищем Луи Жуве, чудесной Сюзанной Бинг, Валентиной Тессье, Декру, Жаном Дасте, дочерью Копо Мари-Элен и другими.

1917 год – Дюллен начинает работать самостоятельно.

– год – Дюллен создает театр Ателье.

– год – раскол Старой голубятни. Копо хочет все начать с ноля. Он увозит своих молодых учеников, «Ле Копьо», в Бургундию. В результате сложилась труппа, «Компания пятнадцати», которую возглавлял Мишель Сен-Дени и для которой писал молодой драматург Андре Оба.

Решительно, этот послевоенный период характеризуется возвратом к истокам. В то время как мама нашла себе прибежище в Турнюсе, Копо – в Пернан-Вержелесе, Дюллен уезжает со своими молодыми актерами в Неронвиль. А вскоре после этого обретает свой Шатляр – на монмартрской площади Данкур.

Первый период театра Ателье был героическим, бедным, безумным и увлекательным. Лошадь Дюллена жила рядом с артистической уборной. Кокто показывал тут свою «Антигону» в исполнении юной красавицы Дженики Атанасиу – великой любви Арто; Марсель Ашар дебютировал пьесой «Хотите вы играть со мной?», но о его подлинной поэтичности возвестил «Жан с Луны».

Труппа гримировалась меж двух охапок сена. У их ног, в центре столицы, вроде бы существовало общество, жизнь, далее – вся страна, континенты... Однако полети весь мир в тартарары – никто бы этого даже не заметил. Такой сон наяву продолжался несколько лет. И надо сказать, трудных лет. Публика была верной, но немногочисленной!

И вот явился «Вольпоне». А с ним – признание Парижа. Потребители модного театра стали ходить только в Ателье. Такая удача длилась два сезона. Затем приверженцы Ателье утратили привычку посещать свой театр – и только его, а парижские потребители стали ждать следующей моды.

Одним словом, начался спад. Состав труппы несколько изменился, но она созрела духом. Ателье повзрослел, его дерзания стали глубже, изощреннее и, пожалуй, осуществлялись не столь стихийно.

Именно в это время я и поступаю туда. Я ничего не замечаю. Для меня это тоже дерзание, безумие, молодость, страсть: царство избранных, где по божественному праву царит Шарль Дюллен, мой учитель.

Первые два года, встретив его взгляд, я не мог не задрожать, не покраснеть и не застучать зубами. У меня всегда была – и сохранилась до сих пор – потребность восхищаться, любить, доверять.

Я сделал ужасное открытие – «зажим». Я боялся сцены до обморочного состояния. Присутствие зрителей внушало мне ужас. В «Вольпоне», в костюме сбира, я чувствовал, что мое тело становится тонким, как алебарда, которую держу, парик болтается на палке от щетки. Слюна пропадает, рот каменеет, сердце колотится, и перед глазами все начинает кружиться... Прошло сорок лет, но, признаюсь, мало что изменилось. Я так этого и не преодолел. Я всегда проваливал свои «генералки». Прилично я играю только в состоянии большой усталости... когда уже нет сил бояться и я нахожусь словно во сне.

«Зажим» – не страх. Это волнение как перед свиданием плюс стремление во что бы то ни стало быть «на высоте». Скажем так: комплекс силы, который может исчезнуть лишь при некотором равнодушии. Случалось, я завидовал равнодушным – разумеется, недолго.

Когда находишься во власти «зажима», уже не знаешь, есть тебе или поститься, лечь или ходить, предварительно «разогреться» или поспать. Один недуг сменяет другой: воспаление мозга, приступ печени, голод, тошнота, удушье, тебя бросает то в жар, то в холод... Даешь себе зарок никогда больше не выходить на сцену.

К счастью, стоит опять выйти на сцену, как минуту спустя наступает опьянение. Радары деблокированы – реакторы функционируют. Летаешь себе над облаками, ощущая необыкновенное просветление. Это когда все идет хорошо и публика – «хорошая девочка».

Но главным были занятия с Дюлленом: он заставлял нас импровизировать, что в те времена являлось новинкой. Учил подлинности ощущений: сначала почувствовать, потом выражать – рождение жизни, открытие себя, гнев, радость, печаль и подражание животным – их сходство с людьми и наоборот. Я обожал эти импровизации, и они, бывало, мне удавались.

Мадам Дюллен прививала нам любовь к Клоделю – послу в дальних странах, поэту и драматургу, автору «Благовещения».

Кроме того, мы немного трудились над классиками, потели, занимаясь гимнастикой.

Владимир Соколов, ученик Станиславского, проводил с нами увлекательные занятия – во всяком случае, меня они увлекали – не забудем духа влияния. Он заставлял нас наблюдать предмет – сначала объективно, потом субъективно. Например: спичечный коробок. Первое задание: после двух-трехминутного наблюдения описать его по памяти. Второе задание: самому стать спичкой, словно это живое существо. Прекрасный метод, ведущий от анализа к самовнушению.

Теории Шарля Дюллена, надо сказать, были не очень сложившимися. Слишком поэт и актер, чтобы превратиться в раба идей, он не был интеллектуалом. II здесь как нелья лучше сказывается игра влияний.

При полном кошельке он проповедовал декорации; при пустом для него не было ничего правдивее чистоты голой сцены. Он применял на практике метод Станиславского и защищал принципы Мейерхольда. Мейерхольд был бы моей слабостью, если бы я знал его. Для такого предположения достаточно одной его фразы о том, что к театру можно прийти только через спорт.

Позднее я всем существом воспринял определение актера, принадлежащее Арто: «Актер – человек, упражняющий эмоции».

Преподавание Дюллена шло не от головы, вот поэтому я и назвал его «садовником». Садовником, выращивающим людей. Таким, по-видимому, был в XIV веке Дзеами – основоположник японского театра но. Никто не мог лучше него высаживать корешки в грунт, подрезать, рыхлить, пересаживать, делать прививки, дать раскрыться «цветку»15 мальчика или девочки, опылять, поливать, трясти, способствовать полному созреванию, оберегать и терзать молодое человеческое существо. Все это делалось инстинктивно, импульсивно, эмпирически, непрерывной сменой больших огорчений и маленьких радостей.

Дюллен обладал редчайшим даром – неизменной, неистребимой чистотой души. Каждое утро он, казалось, все забыв, воспринимал жизнь так, будто столкнулся с ней впервые, и это поражало меня в нем больше всего.

Особенно увлекательно проходили репетиции. С пронырливым видом человека себе на уме, поглаживая длинными пальцами нос и качая ногой, он говорил:

– Понимаешь... твой персонаж... он... ну послушай... видишь ли... именно в этот момент... он идет... понимаешь? ну да... ну так чего же ты тянешь?

И чудо состояло в том, что его понимали, хотя он ничего не сказал! Но он приобщил

Декру

Труппа Ателье состояла из актеров самых разных темпераментов. Благодаря Дюллену достигалось некоторое единство, но одни были нерадивы, вторые любили играть в карты или вспоминать гастрольные поездки, третьи обожали «свой угол», четвертые – выпить. Был тут даже один профсоюзный активист – по тем временам вещь редкая, во всяком случае, невообразимая в этом вертепе анархиствующей богемы. Правда, он играл заправил!

Был и актер, стилизовавший каждую роль, он играл чуть ли не танцуя. Его звали Этьен Декру. Вот у кого были идеи! Он искал желающих обратиться в его веру. Я принял ее сразу же и стал его человеком, то бишь послушником!

Декру сделал первые шаги в Старой голубятне. Вдохновленный Сюзанной Бинг, он заинтересовался выразительными возможностями тела. Мы подружились после первых же его уроков. Я был одарен. Если дар – нечто «от бога», заслуживаешь его или нет, то я признаю, что у меня есть дар – единственный в моей жизни дар самовыражения телом. Вот почему Декру ухватился за меня – сначала ради меня, а потом – против. Он не мог мне простить, что я не использовал способности, которыми, по его мнению, природа наделила меня зря.

Вскоре мы стали как бы сообщниками в поисках новой пантомимы. Декру – исследователь. Он гений селекционирования. Он ничего не упустит. Я импровизировал, а он отбирал, классифицировал, запоминал, отметал. И мы все начинали сначала. Так на расчет знаменитого шага на месте у нас ушло три недели: потеря равновесия, противовесы, дыхание, изоляция энергии... Благодаря Декру я открыл для себя бесконечный мир мускулов человеческого тела. Его нюансы. Его алхимию.