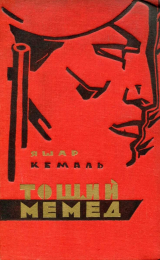

Текст книги "Тощий Мемед"

Автор книги: Яшар Кемаль

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)

V

Мемед разбросал по току последние снопы. Пошел дождь, колосья стали слипаться. Во время молотьбы от снопов поднималась черная, как уголь, пыль. Мемед работал с самого утра, и теперь его нельзя было узнать. Он стал совершенно черным, только зубы блестели. Мемед кончил укладку; колосья так поднялись, что закрыли все кругом. Ток превратился в сырой бледно-зеленый круг.

Усталый Мемед отошел от тока. По жнивью длинными лентами тянулись муравьи. Прикрыв руками глаза, он поднял голову к солнцу и жадно хватал ртом воздух,

Мемед уже давно работал в поле. Сначала сжал весь хлеб. На поле было полно чертополоха. Теперь, во время молотьбы, ему помогала мать. Вот уже несколько дней, как он работал с довеном[10]10

Довен – рама, подбитая острыми камнями, в помощью которой обмолачивается хлеб. – Прим, ред.

[Закрыть]. Он так похудел, что остались кожа да кости… Лицо почернело, глаза впали, щеки ввалились.

Чуть поодаль, грохоча довеном, паслась лошадь. Это была очень старая лошадь. Она была очень слаба, казалось, вот-вот упадет. Все ребра ее выпирали наружу… Глаза облепили мухи. Незаживающая рана на спине гноилась, на нее садились большие черные мухи, гной смешивался с кровью. К ране прилипала поднимавшаяся от снопов пыль.

Солнце поднялось высоко. Мемед обернулся. Он был весь мокрый. Проведя рукой по лицу, он смахнул обильно выступивший черный пот. Снопы и равнина, ярко освещенные солнцем, так слепили, что он не мог открыть глаз. Он смертельно устал и, лежа в жнивье, посматривал на лошадь.

Вокруг лошади ходило несколько аистов. Мемед смотрел на них не отрываясь. Рукою он преградил путь муравьям, и они поползли по руке.

Мемед напряг последние силы, приподнялся и сел. Положив голову на правое колено, он, как всегда, погрузился в свои мысли. Потом очнулся. С трудом встал, упираясь руками в землю. По лицу и шее ползали муравьи, он смахнул их на землю. Покрытая слоем пыли лошадь стояла у куста ежевики и лизала переднюю ногу. Он подошел к ней и отвел в сторону.

Огромные голубые цветы чертополоха гнулись под слабыми порывами ветра. Мемед с большим трудом запряг лошадь в довен. Лошади не под силу была эта работа. Мемед слез с довена и вместе с лошадью стал ходить по колосьям. Лошадь то и дело спотыкалась, подымалась и снова падала. Это приводило Мемеда в ярость. Он не знал, что делать. Лошадь вспотела и стала совсем черной. Она часто дышала, ее грудь и ребра резко подымались и опускались. Бока, спину и круп покрыла пена. Мемед тоже обливался потом. Пот заливал ему глаза. Обжигал. От сырого запаха подгнившего хлеба спирало дыхание. Через некоторое время колосья, по которым прошел довен, улеглись. Довен стал идти немного легче. Под ним с шумом ломались стебли.

К обеду все снопы были обмолочены. Колосья блестели. С них сошла чернота. Теперь за довеном клубилась тонкая, золотистая пыль, которая, чуть обжигая нос, быстро рассеивалась, распространяя вокруг запах гари.

Вдалеке какой-то человек укладывал снопы в кучу. Еще дальше были видны двое мужчин; они молотили. И больше на огромной равнине не было ни души.

Жнивье было довольно высокое. Косилка срезает хлеба под корень. Жнивье остается низкое, с вершок, а иногда и совсем не остается. Когда убирают серпами, срезают только колосья.

За жнивьем опять шли заросли колючек.

Стояла невыносимая жара.

У Мемеда пересохло во рту. Лошадь еле плелась, понурив голову. Мемед сидел на довене и опустив голову о чем-то думал. Он не заметил подошедших к самому току истов. Казалось, он спит. Лошадь нагибала голову и, захватив стебли, вяло пережевывала их. Стебли вываливались у нее изо рта. Мемед ничего не замечал. Солнце пекло беспощадно. Он встал на ноги и пристально посмотрел в сторону деревни. На горизонте никого не было видно.

– Ох, эта мать… – проговорил Мемед сквозь зубы.

Мать должна была принести ему еду и воду. Мемед судорожно глотнул. Во рту было совсем сухо. Он снова задремал. Лошадь остановилась, сунула морду в стебли. Засыпая, Мемед сначала не заметил этого. Но потом очнулся и, потянув за поводья, крикнул:

– Э! Ну, милая, ну!

Лошадь отмахивалась хвостом от назойливых мух, но они не отставали. Мемед, злой, снова встал на ноги и посмотрел в сторону деревни. За чертополохом показалась голова. Немного спустя он узнал мать. Гнев его смягчился.

Мать была вся мокрая от пота; узелок с едой, который она держала в руке, казалось, волочился по земле.

– Ну, как ты, сынок? – спросила она. – Кончил?

– Перебросал все снопы, – ответил Мемед.

– Не очень ли много ты их набросал?

– Многовато, но ничего, пойдет, – сказал Мемед и, нетерпеливо выхватив из рук матери кувшин, поднес его ко рту. Он пил долго и жадно. Вода текла через края кувшина, по подбородку, обливала грудь и ноги.

– Сойди, сынок. Давай-ка я немного погоняю лошадь. Поешь, – сказала мать.

Мемед передал поводья матери, а сам сел под куст ежевики и развернул узелок. В нем были лук и немного соли. Из мешочка с айраном[11]11

Айран – напиток из кислого молока и воды. – Прим, перев.

[Закрыть] просачивалась вода. В мешочек проникли маленькие букашки. Он налил айран в чашку.

Поев, Мемед прилег под кустом, спрятав голову от палящих лучей солнца. Он тотчас заснул и проснулся уже после полудня. Протер глаза и побежал на ток.

– Ты, наверно, устала, мать? – спросил Мемед.

– Возьми поводья, сынок, – тяжело вздохнув, ответила

Через два дня все было обмолочено и провеяно. На третий день собрали необмолоченные колосья. На четвертый – собрали весь урожай. Красные зерна пшеницы сверкали на току. Но в этот день они не могли наполнить мешки пшеницей и свезти их домой: Абди-ага еще не приходил за своей долей. Куча зерна так и лежала на току. Ночью Мемед с матерью остались в поле сторожить зерно. Наступило утро, а Абди-аги все не было. Не пришел он и в полдень, и только к вечеру на вьючных лошадях к току подъехал Абди-ага с тремя батраками. Лицо его было черным, страшным. Доне испугалась. Она уже много лет знала его. Темное морщинистое лицо женщины еще больше сморщилось. Абди-ага знаком подозвал ее к себе. Батракам он приказал:

– Три четверти мне, одну четверть Доне,

Доне вцепилась в стремя:

– Не делай этого, aгa! Мы этой зимой умрем с голоду. Не делай! Не поступай так! Ноги твои целовать буду, ага!

– Перестань ныть, Доне! Я тебе даю то, что полагается, – буркнул ага.

– Мне полагается одна треть, – всхлипывая, ответила Доне.

Ага нагнулся с лошади к Доне. Посмотрев ей в глаза, он спросил:

– Кто пахал поле?

– Я пахала, ага.

– А мои люди тебе помогали?

– Помогали, ага.

– Доне!

– Слушаю, aгa!

– Заодно вдолби своему сыну, чтобы он не убегал к разным Сулейманам и не нанимался к ним в пастухи.

Доне смертельно побледнела. Ага погнал лошадь и скрылся из глаз.

Доне только крикнула ему вслед:

– Ноги твои целовать буду, ага, не делай этого!

Работники стали делить зерно. Три мерки они высыпали aгe, одну мерку – Доне. Куча аги быстро росла, кучка Доне оставалась маленькой.

Доне посмотрела на свое зерно и из уст ее посыпались проклятия:

– Не губи нас, Козлиная Борода! Оставь хоть на доктора! Чтоб тебе подавиться!

Батраки погрузили зерно аги на трех лошадей. Никто из них не сказал ни слова Доне. Они словно онемели.

Мемед подошел к матери и сел рядом. Посреди пыльного тока – маленькая кучка пшеницы. А какой большой была она совсем недавно! Он смотрел то на мать, то на пшеницу и что-то виновато бормотал.

– Я поняла теперь, почему он тебя не избил, когда привел от Сулеймана. Я поняла… чтобы отнять у нас хлеб. Проклятый гяур!

Мемед не сдержался и заплакал!

– Из-за меня!..

Мать притянула сына к себе и крепко обняла.

– Что поделаешь? – сказала она. – Что мы можем сделать?

– А что зимой будет? – спросил Мемед.

– Зима… – повторила Доне и тоже заплакала. – Ах, был бы у тебя отец. Отец…

VI

Мать Тощего Мемеда имела единственную корову. В этом году она отелилась. Если бы у них был хотя бы один дёнюм[12]12

Дёнюм – мера площади, около 1 га. – Прим, перев.

[Закрыть] земли, то на следующий год они могли бы иметь еще одного бычка. Он грезился им во сне, этот бычок. Оба бычка росли бы вместе. На большом лугу два длиннорогих бычка… Их трудно приучить к упряжи… Но если не полениться, они будут, как ягнята. Заросли колючек на поле?.. Ничего. Колючки растут год, два. На третий год можно пустить под них серную воду. Была бы только земля!

У новорожденных бычков шерсть красная, с едва заметным синеватым отливом. Потом она меняется, становится рыжей, светло-красной, сизой. Уши у бычков мягкие, как бархат. Когда ладонью проводишь по ним, по телу пробегает какой-то приятный легкий озноб.

Во всех бедных домах телят держат поближе к очагу, там, где спят хозяева; им кладут подстилку из душистого сена. В доме запах весенних цветов, сена, навоза и телят, пахнущих молоком.

К осени телята подрастают, и их переводят к взрослому скоту.

Мать всю весну не думала и не заботилась о бычке. И, если за ним не приглядывал Мемед, бычок разгуливал по всему дому.

Дом Мемеда – маленькая комнатка; над головой земляная крыша. Стены высотою всего в метр. Крыши всех домов в деревне не выдерживали осенних дождей, протекали. Единственным домом, крыша которого не протекала осенью, был дом Мемеда. Незадолго до смерти отец Мемеда ездил в Сарыгчагшак, привез оттуда земли и покрыл ею крышу. Земля в Сарыгчагшаке не обычная. Это не та земля, которую мы знаем, черная, песчаная, нетронутая. Земля там, словно осколки хрусталя – желтые, красные, лиловые, голубые, зеленые. Вот почему крыша дома ярко сверкает и переливается на солнце всеми цветами радуги.

Летом мать и сын трудились не покладая рук, но что поделать?.. Осенью они возвратились домой печальные и несчастные. И тогда они вспомнили, что у них есть бычок, о котором совсем забыли. Он подрос.

По небу с севера на юг ползли черные тучи. Дом озарила молния. Мать подбросила в очаг полено. Пламя разгорелось. В это время вошел Мемед. Руки у него покраснели от холода. Он присел у очага. Обернувшись, увидел корову: она спокойно пережевывала жвачку. Другой угол дома был завален соломой. Мемед встал, подошел к корове и взял за уши стоявшего рядом бычка. Бычок вырвался и подошел к корове с другого бока. Мемед улыбнулся.

– Наша Фындык отелилась у реки Алычлы, когда ты убегал к Сулейману, – начала Доне. – Я долго искала теленка и нашла только ночью под кустом. Корова стояла над ним и лизала его. Сначала она не подпускала меня близко. Потом я завернула его в фартук и принесла домой.

– Какой большой стал! – сказал Мемед.

– Да-а… – протянула Доне.

Разговор оборвался. Они боялись посмотреть друг другу в глаза и, опустив головы, глядели на огонь.

– Придется его отдать, – сказала Доне. – Уже сейчас нет муки…

Мемед не отвечал.

– Абди-ага зол на нас, – продолжала мать. – Он возьмет его за бесценок. Опять не дотянем до лета.

Мемед молчал.

– Ничего не поделаешь, сынок! – сказала Доне. – Помнишь, как ты убегал? Абди-ага теперь прижмет нас.

Мемед медленно поднял голову и посмотрел на мать. В глазах его стояли слезы.

– Это только предлог, – сказал он, – если бы я не убегал, он еще к чему-нибудь придрался бы!

– У него всегда есть предлог, – сказала Доне. – Этот гяур был врагом твоего отца.

Они снова заговорили о корове. Это было красивое упитанное животное, с пятном на лбу.

Настала зима. Снегу навалило по колено. После полудня становилось темно. Снеговые тучи заволакивали небо. Доне поставила на очаг закопченую кастрюльку с водой. Вскоре вода закипела.

В дом вошла Дженнет.

– Заходи, соседка, – сказала Доне, – садись.

– Ну что ж, присяду, – тяжело вздохнула Дженнет и села в углу. – С самого утра хожу из дома в дом. Не знаю, что делать, куда теперь идти. Я слыхала, что и у тебя кончились пшеница и ячмень. Мы тоже все израсходовали неделю назад. Давно уже опустели мешки. В этом году хлеб не уродился. Был бы он таким, как ваш… Муж побывал у всех, во всех домах… Просил в долг. Ведь ни у кого нет – нечего дать.

Дженнет заметила на очаге кастрюлю с кипящей водой и спросила:

– Чем будешь засыпать?

На губах Доне появилась слабая улыбка:

– Вот налила воды!

– Что, ничего не осталось?

– Все что есть – на очаге.

– Что же ты будешь делать дальше?

– Не знаю.

– Сходи, попроси чего-нибудь у Мустулы, – посоветовала Дженнет.

– Я схожу. Но у него нет ничего…

Метель. Уже несколько дней метет так, что глаз не откроешь. Возле домов нет даже собак. Деревня безлюдна, как вершина горы. Все заперлись в домах. Те, у кого была корова, принесли в дом сено, чтобы не выходить наружу. Никому теперь нет дела до соседа.

Нет такого дома, где бы Доне не просила помощи. Неделю, а может быть и больше, обивает она чужие пороги.

– Умру, но у Абди-аги просить не стану, – твердит она. – Лучше умереть…

Так бывало каждый год. Больше половины крестьян голодали и в конце концов шли к Абди-аге.

Доне не шла. Будь что будет! У нее есть сын. Вот уже несколько дней он не проронил ни слова. В лице его, в губах – ни кровинки. Губы стали тонкими, как лист бумаги. Лицо застыло, тело неподвижно, как у мертвеца. Иногда он садится, обхватывает руками голову и, задумавшись, сидит так до самого вечера. И кажется, что вся его жизнь, вся душа отражаются в его огромных глазах. Изредка в них вспыхивает и гаснет злой огонек. Такой огонек загорается в глазах тигра, готового наброситься на свою жертву. И откуда это у него? Может быть, от рождения? Нет, скорее всего от перенесенных страданий и горя. В глазах Мемеда этот огонек впервые появился год тому назад. До этого детские глаза Мемеда излучали восхищение и радость.

Небо затягивалось черными тучами. У дверей Абди– аги – толпа оборванных людей. Согнувшись в три погибели, они прижались друг к другу и дрожат от холода. Только Доне стоит в стороне. Люди ждут Абди-агу. Он должен выйти к ним и что-то сказать. И вот показалась его голова с острой бородкой, в руках аги длинные четки из девяноста девяти косточек; на голове ермолка из верблюжьего меха.

– Опять вам нечего жрать? – спросил он.

Никто не ответил.

Позади толпы он увидел одиноко стоящую Доне.

– Доне! – крикнул он ей. – Ты ступай домой! Тебе я и зернышка не дам. Ступай домой, Доне! До сих пор из моей деревни, с моего двора никто не убегал в другую деревню, не батрачил у других людей. Это придумал твой мальчишка. Ступай домой…

После этого он обратился к толпе:

– А вы идите за мною, – и вынул из широких штанов связку ключей. Достал из кармана пиджака тетрадь.

Собравшись с силами, Доне крикнула ему вслед:

– Ага, мой сын – слабый ребенок… Не дай умереть нам с голоду…

Ага остановился, повернулся к Доне. Остановились и повернули головы люди.

– Ребенок должен быть ребенком, – ответил ага. – С тех пор как я себя помню, никто еще не убегал из Деирменолука и не батрачил в другом месте. И не сделает этого… Ступай домой, Доне!

Абди-ага открыл дверь амбара; оттуда повеяло теплом и пыльной пшеницей. Он встал у двери и сказал:

– Слушайте меня. Никто из вас не даст Доне ни зернышка. Пусть умирает с голоду. До сих пор в нашей деревне никто не умирал с голоду. Она умрет. Или продаст что-нибудь, если у нее есть что продать. Если вы дадите и я узнаю об этом, я приду и отберу то, что дал. Тогда не говорите, что не знали…

Послышались голоса:

– Ведь нам самим не хватит…

– Ведь нам самим не хватит…

– Ведь не хватит…

– Какой там Доне…

– Не надо было сыну Доне убегать, – со злобой крикнула какая-то женщина. – Какое нам дело! Пусть теперь умирает с голоду.

Каждый возвратился домой с мешком за спиной. В мешке были смешаны рожь, пшеница и ячмень. Мельница находилась на другом конце деревни, недалеко от большого чинара. Она давно не работала, а теперь вот уже второй день все перед мельницей запружено мешками. Для Безухого Исмаила наступили добрые времена.

К вечеру в домах запахло горячим хлебом.

Дурмушу Али – шестьдесят лет. Он самый рослый человек в деревне, крепкий, как могучий чинар. На крупном лице его блестят маленькие глазки. За всю свою жизнь он не надел на ноги обуви. Черные, толстые, изрытые глубокими трещинами ступни огромных ног не нуждались в обуви. Да ему и не подобрать ничего по размеру, таких чарыков не найти. Но если бы он пожелал, он мог бы, конечно, иметь чарыки. Когда ему об этом говорили, он ничего не отвечал, только ругался.

Одна из женщин месит тесто, другая раскатывает, а третья печет что-то на противне. Справа от женщины, которая печет, лежат толстые румяные лепешки. Али с аппетитом съел две лепешки. На глаза у него навернулись слезы.

– Жена, мне еда в горло не идет.

– Почему, Али? – удивленно спросила она.

– Семья нашего Ибрагима… Я никак не могу забыть вчерашний день, этого гяура Абди. Он прогнал Доне. Не дал ей ни зернышка.

– Жаль их. Был бы жив Ибрагим…

– Абди и нам наказал, чтобы и мы…

– Слышала…

– Но разве можно, чтобы в такой большой деревне у всех на глазах два человека умерли с голоду? – сказал Али.

Али рассердился и кричал во весь голос, так что его было слышно на другом конце деревни:

– Ну-ка жена, вставай, заверни в узелок побольше лепешек! А в мешочек насыпь эльчек[13]13

Эльчек – мера сыпучих тел, около 6,5 кг. – Прим, перев.

[Закрыть] муки! Я снесу это семье Ибрагима.

Женщина стряхнула муку с передника и отошла от доски, на которой раскатывала тесто.

Шумя, словно ветвистое дерево под порывами ветра, Али с мешочком и узелком в руках быстро вышел из дому. Успокоился он, только когда подошел к дому Доне.

– Доне! Доне! – крикнул Али. – Открой!

Доне с сыном, съежившись, лежали около потухшего огня неподвижные, как камни.

– Доне! Доне! – крикнул Али еще раз.

Доне узнала голос, собралась с силами и с трудом встала. Она подошла к двери и неохотно открыла:

– Заходи, Али-ага.

– Чего заставляешь два часа ждать на дворе?

– Проходи в дом, ага, – повторила Доне.

Али нагнулся и вошел.

– А почему у тебя не горит очаг?

Злой огонек сверкнул в глазах Мемеда. Но, как только он увидел добрые, улыбающиеся глаза Али, огонек тотчас исчез.

– Аллах велик, – сказал Али, показывая узелок.

– Это верно, – подтвердила Доне.

– Я замерз. Смотри, и мальчик скорчился. Разведи– ка огонь…

Доне посмотрела на пустой очаг.

– Потух? А я и не заметила. – Доне подбросила в очаг дров и подожгла их.

– Чтоб ты провалился, проклятый гяур…

При этом имени в глазах Мемеда снова вспыхнул злой огонек.

– Тот, кто его убьет, – сказал Али, – прославит свое имя. Он попадет прямо в рай. Отец аги был не таким. Он думал и о крестьянах.

После Али к Доне приходило еще несколько крестьян. «Каждый что-то приносил Доне. Абди даже и не подозревал этого. Но того, что принесли крестьяне, хватило только на две недели. И вот опять уже два дня мать и сын голодали. На третий день утром Доне молча подняла корову вывела ее из дома.

– Мать! – крикнул Мемед.

– Да, сынок, делать нечего…

Доне привела корову к дому Абди-аги. Теленок потянулся к вымени и начал сосать. Некоторое время Доне стояла перед домом как вкопанная. Увидев на улице Доне, Дурсун сказал об этом аге. Ага вышел. Доне не поднимала головы. Заостренный подбородок ее дрожал. Дрожали поджатые губы, словно у ребенка, который вот-вот заплачет. Легкая дрожь пробегала по всему телу.

Абди-ага рукой похлопал корову по спине.

– Что, привела продавать?

– Да, ага, – ответила Доне.

– Возьми корову у тетушки Доне, – приказал Абди-ага.

Он сунул руку в карман и вытащил связку ключей:

– Ты захватила мешок, дочь моя? – спросил Абди– ага. Голос его был мягким и нежным.

– Да, – ответила Доне.

VII

Там, где растет дуб, не увидишь других деревьев. В горах и на холмах растут только дубы. Стволы их невысоки и толсты, ветви уродливы. Самая длинная ветка, густо покрытая темно-зелеными листьями, не больше метра. Дубы прочно вросли в землю, вцепившись в нее; кажется нет такой силы, которая могла бы оторвать их от этой земли.

Земля, на которой растет дуб, нетронутая, белая, как известь. Она будто поклялась не давать жизненных соков никому, кроме дуба.

Между Кадирли и Джыгджыком – небольшие холмы с пологими склонами. Земля на склонах глинистая, черная, плодородная. Здесь кончаются болота древней Чукуровы. К западу простираются болота Агджасаз, а к востоку – хвойные леса Тавра. На этих холмах засевается каждый клочок. Здесь тоже растут дубы. Дубы эти высокие и стройные, как кипарисы. На их ветках буйная зелень. Кора не такая грубая, как у кряжистых дубов, и напоминает кору тополя. Стволы ровные. Дубы, как и другие деревья, стоят прямо среди посевов.

Волнуются, перекатываются под ветром заросли зеленых, лиловых и белых колючек.

На востоке равнины земля заиндевела. Каменистая почва покрылась тонкой корочкой льда.

Обдирая ноги, Мемед пахал заросшее колючками поле. Холод обжигал тело. Позже он обгорал на солнце: обмолачивать приходилось в самую жару. Три четверти того, что он зубами и ногтями вырвал у земли, отобрал Абди– ага. У других крестьян ага отбирал две трети урожая. С того года, как сбежал Мемед, Абди охватила дикая злоба. Он не изменил своим привычкам. По-прежнему при каждом удобном случае бил и издевался.

На какой земле человек родится, на той земле он растет и мужает.

Мемед рос на нетронутой земле.

Тысяча и одна беда… Он не вырос. Плечи его не развились, руки и ноги остались тощими, как ветки высохшего дерева. Совсем сухие. Лицо смуглое. Щеки ввалились. Если посмотреть на Мемеда повнимательнее, вспомнишь о дубах. Он крепко, словно дуб, вцепился в землю и был таким же твердым, угловатым. Только губы его розовые и свежие, как у ребенка. На них застыла неподвижная улыбка… Она так подходила к его скорбному суровому виду.

Сегодня утром радость Мемеда бьет через край. Он выходит на улицу. Гуляет по солнцу. Входит в дом. В кармане нового пиджака, купленного у дезертиров, платок.

Мемед складывает по-разному этот платок. Он разворачивает его, как листок, потом снова свертывает. И шапка у него новая. Мемед то наденет ее, то снимет. На лоб свисает длинный черный чуб. Вот он зачесал его назад, глядит в зеркало. Не нравится. Опять выпускает чуб на лоб. штаны у него новые. Он купил их два года назад, но не носил. Он надевает их в первый раз. Мемед натягивает и снимает носки. Носков у него много. Мать вяжет хорошие носки. Она выбирает самые красивые узоры. Последняя пара, которую он сейчас надел, ему не понравилась. Мемед снял ее и положил в угол. Искоса поглядывая на мать, он подошел к сундуку и открыл его. Из сундука пахнуло дикими яблоками. Он увидел в углу узорчатые носки и обрадовался. Когда он нагнулся и дотронулся до них, в его сердце проникла какая-то теплота. В сундуке носки казались темными. Мемед вытащил их на свет, и они заиграли яркими красками.

Слышится песня… Ночью она кажется иной, чем днем. По-разному звучит она в устах ребенка и в устах женщины, юноши и старика. Одно дело, когда песню поют в горах, другое – когда ее поют на равнине, в лесу, на море. Каждый раз у нее свое особое очарование. Утром одно, в обед и вечером другое.

Эти расшитые носки, словно песня. В них столько же тепла, сколько в песне. Желтый цвет, красный, зеленый, голубой, оранжевый смешиваются и создают какую-то теплую, мягкую гамму красок, нежную, как сама любовь.

В деревнях очень любят расшитые носки. Так уж повелось издавна. И не случайно Мемеда охватило волнение, когда он взял их в руки и вытащил на свет. На таких носках всегда вышиты две птички. Птички тянутся друг к другу клювами, будто целуются…

На носках вышиты также два дерева с короткими стволами. Одинокие, покрытые большими цветами… Два дерева стоят рядом. Цветы, словно целуясь, тянутся друг к другу. Между птичками и деревьями течет вода, белая– белая. А по краям – красные скалы. Эти яркие краски вскружили Мемеду голову.

Он надел носки. Затем надел чарыки. Носки были до колен. До самых колен целовались птицы, цветы, текла белая вода.

Мемеду захотелось увидеть Хатче. Он направился к ее Дому. Хатче стояла у порога. При виде Мемеда ее большие сияющие глаза улыбнулись. Она обрадовалась, заметив у него на ногах связанные ею носки.

От Хатче Мемед пошел по деревне. Когда он возвращался, солнце было уже высоко. Мемед сел на камень и стал ждать приятеля. Тот вскоре появился, вынырнув из-за дома.

– Ребята, – сказала мать, – гуляйте недолго. Если Абди-ага узнает, что вы пошли в касабу, вам не поздоровится.

– Не узнает, – крикнул Мемед.

Приятель Мемеда, Мустафа, был сыном Лысого Али. Ему, как и Мемеду, шел восемнадцатый год. Мемед и Мустафа долго спорили о том, какова касаба. Потом, не устояв, решили пойти туда. Что-то непонятное тянуло их в касабу. Их привлекала и Чукурова, о которой, как о сказочном крае, рассказывал Дурсун. Побывать там они решили ровно два года назад, но каждый раз откладывали и никак не могли осуществить свою мечту. К тому же Мустафа боялся своего отца, а Мемед – мать. И тот и другой боялись Абди-агу.

Три дня назад они встретились и рассказали о своем желании матери Мемеда.

– Как можно? – сказала она. – Как вы пойдете в касабу, ведь вы еще дети? А что скажет Абди-ага? Если Абди-ага узнает, он выгонит нас из деревни.

Мемед стал упрашивать мать.

– Нельзя, – отвечала она. Но тут же ей стало жаль ребят, и она добавила: – Если Абди-ага прогонит, пусть прогоняет.

Отцу Мустафы ребята не сказали ни слова о своих планах. Пойдем, мол, охотиться на оленей и пробудем в горах несколько дней. Мемед и Мустафа давно уже вместе ходили на охоту. В деревне не было лучшего охотника, чем Мемед. Он был метким стрелком, попадал в блоху. Если бы Лысый Али увидел их такими нарядными, в носках «любви», он бы ни за что не поверил, что они идут на охоту. Мустафа оставил свое ружье в доме Мемеда. В ту ночь они до утра мечтали и ни на минуту не сомкнули глаз. Задолго до рассвета они двинулись в путь.

Они шли быстро, почти бежали.

Снизу из долины дул холодный ветер. Было прохладно. До тех пор пока не показался краешек солнца, они молчали и не останавливались даже передохнуть. Так они дошли до зеленого луга. Глубоко вздохнув, Мемед сказал:

– Вон там деревня Сарыбога. Мы сперва зайдем туда.

Потом будет Деирменлер, а за ней Дикирли… А за Дикирли и касаба…

– А за ней и касаба… – повторил Мустафа. И они опять побежали. Иногда останавливались, улыбались друг другу и снова пускались бегом.

Они быстро прошли по сгоревшему деревянному мосту в Сулейманлы, миновали подземный ход и кладбище. Когда они входили в Торун, уже наступил полдень. Было тепло. Гранатовые деревья распустили свои красные цветы. Земля была влажная. Они присели. Неожиданно из-за гранатового дерева вышел высокий старик, вид у него был усталый. Он весь вспотел. На открытой груди вились седые волосы. Белая борода тоже вилась. Старик снял с плеча суму и сказал:

– Здравствуйте, молодцы.

Голос у него был грубый; он говорил, словно бил молотом.

Старик присел, вынул из сумы узелок. В нем были лепешки, тонкие белые хлебцы, большая красная луковица и брынза.

– Угощайтесь, – пригласил старик, принимаясь за еду.

– Да умножатся твои блага, – ответил Мемед.

– Да умножатся твои блага, – повторил Мустафа.

– Подходите ближе, – сказал старик.

– Да умножатся твои блага, – опять сказал Мемед.

– Да умножатся твои блага, – повторил за ним Мустафа.

Старик продолжал настойчиво приглашать.

– Мы поедим в касабе, – сказал Мемед.

– Мы поедим в касабе, – повторил Мустафа.

– Если так, то это дело другое, – улыбаясь, сказал старик. – Понятно. Городской хлеб вкуснее… Но до города еще далеко.

– Мы поедим там, – сказал Мемед.

– Мы поедим там, – повторил Мустафа.

Рядом с ними, вырываясь из-под скалы, пенясь и клокоча, быстро нес свои воды горный ручей.

– Не теряйте из виду этот ручей. Он приведет вас прямо в касабу, – говорил старик, набивая рот едой.

– Ты с нами не пойдешь? – спросил Мемед.

– Ах, сын мой, я тоже иду в касабу, но разве мне за вами угнаться?

Мемед замолчал.

Старик кончил есть, тщательно завязал узелок. Потом подошел к ручью и, припав к воде, долго пил. Вытерев рукою рот и усы, он вернулся и сел на прежнее место. Вытащил большую коробку, открыл ее. Свернул из желтой писчей бумаги цигарку толщиной с палец и начал выбивать кремнем огонь. Затем вынул кав[14]14

Кав – кусочек бумаги, покрытый серой, употребляется как спички. – Прим, перев.

[Закрыть]. Приятно запахло серой. Прикурив, он поудобнее уселся у гранатового дерева и спросил:

– Откуда вы будете, молодцы?

– Из Деирменолука.

– Из Деирменолука, – повторил Мустафа.

– Из деревни гяура Абди Козлиная Борода? – переспросил старик. – Мы слыхали, что Абди стал агой. Слыхали, что он заставляет работать крестьян, как рабов, и морит людей голодом. Говорят, что без разрешения Абди никто не имеет права жениться и даже выйти из деревни. Говорят, Абди избивает крестьян до смерти. Оказывается, Абди повелитель и падишах пяти деревень? Он делает все, что ему вздумается. Вот тебе и Абди Козлиная Борода! Смотри-ка, Абди стал агой!

Старик захохотал. Он долго смеялся, приговаривая:

– Ай да Абди! Вот так Абди Козлиная Борода!

Потом перестал смеяться.

– А это правда? – спросил он, нахмурив брови.

Мальчики переглянулись… Снова в глазах Мемеда появился злой огонек. Заметив, что мальчики смутились и не отвечают, старик сказал:

– Послушайте, молодцы, эта собака с козлиной бородой, этот негодяй, притесняющий крестьян, этот храбрец, у которого зарезали жену… этот Абди труслив как заяц. Он как баба! Дело прошлое, дети мои. Если бы я знал, что он станет таким негодяем, я давно отправил бы его душу в ад. Чего он стоит? Прошлое это дело. Так, значит, это Абди Козлиная Борода?

И он снова начал смеяться.

– Значит, Абди участвовал в борьбе за власть? Смотри, крестьян пяти деревень сделал своими рабами! Мать его так… Эх, Абди, знал бы я, что ты окажешься таким негодяем… Если бы я это знал, Абди!

Мемед и Мустафа ближе прижались друг к другу и недоверчиво смотрели на старика. Мемед, казалось, улыбался. Это не ускользнуло от взгляда старика.

– Значит, вы крестьяне Абди? – опять спросил старик. – Прошли те дни, когда Абди валялся у меня в ногах.

Услыхав это, Мустафа не сдержал насмешливой улыбки. Мемед незаметно толкнул его. Но старик и это заметил.

– Вы слыхали об Ахмеде Великане? – спросил он.

– Слыхали, – сказал Мемед.

– Я тебя спрашиваю, ты слыхал?.. – резко спросил старик Мустафу.

– Конечно, слыхал, – заискивающе ответил Мустафа. – Кто же о нем не слыхал?

– Когда Абди возвращался из Сыйрынгаджа, на него напали разбойники и раздели. Забрали жену. Об этом сказали мне. Абди валялся у меня в ногах. Я пошел и привел жену. Отдал ее Абди-аге. Если бы я только знал, что он будет так притеснять бедняков! – воскликнул старик.

Имя Ахмеда Великана было легендарным в горах. Матери, успокаивая плачущих детей, говорили им: «Сейчас придет Ахмед Великан». Силу Ахмеда рождали страх и любовь. Ахмед Великан сумел добиться, что эти чувства по отношению к нему сохранились в народе в течение долгих лет. Ни одному разбойнику не удавалось продержаться в горах больше года, если он не мог вызвать одновременно эти два чувства. Одной только любви недостаточно. Одна любовь порождает слабость. Один страх порождает только ненависть.