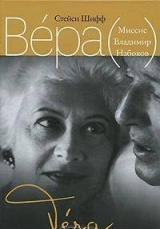

Текст книги "Вера (Миссис Владимир Набоков)"

Автор книги: Стейси Шифф

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 45 страниц)

Кое-кто посмеивался над Вериной прикованностью к письменному столу. «Вам не к чему извиняться, что Вы не поспеваете за корреспонденцией В. H., – убеждал Альфред Аппель Веру в начале семидесятых. – Есть только один выход. Устроить забастовку, требуя лучших условий работы и укороченного рабочего дня. Пикетировать перед входом в „Монтрё-Палас“, неся плакат с надписью типа: „Несправедливое отношение В. Н. к вспомогательному персоналу!“ Что непременно приведет к тому или иному результату!»

4

Вера без устали твердила требовавшим встречи лично с Набоковым, что это невозможно, она говорила, что, если бы пришлось принимать всех, ему потребовались бы гонорары раз в десять больше предлагаемых [303]

. Это составляло часть ее обязанностей. Тут Вера была на высоте, свою роль она исполняла в совершенстве. На заднем плане так и слышался набоковский смешок. Между тем едва Набоков, утверждавший, что не питает интереса к наградам, если только к ним не приложен кошелек с наличными, проведал, что Минтон вообразил, будто он, Набоков, в деньгах не нуждается, как отношения с «Патнам» начали портиться. Веру снарядили уладить дело. Объясняя недовольство мужа, она постаралась дать понять, кто автор написанного ею письма Минтону. Владимир диктовал ей разные требования; в какой-то момент он не сумел подыскать нужную форму, чтобы выразить в письме свою мысль. Смысл того, что хотели сказать оба Набоковы, сводился к следующему: им требовалось больше денег, а также лучшая реклама книг Владимира; Минтон столкнулся с плохо прикрытой угрозой подкопа под налоговую тактику, которую они так старательно разработали. Вера поспешила отдать себя – и мужа – в руки агенту Уильяма Морриса, которому предстояло добиться от Минтона более благоприятных условий и одновременно искать дальнейших добровольных предложений. Непосредственный интерес представляло англоязычное издание переработанного романа «Король, дама, валет». Следующим номером шла «Ада», о которой Набоков упоминал лишь по секрету, что это в высшей степени эротическое произведение и что «оно не принадлежит ни к какой категории, но, грубо говоря, это рассказ о трех людях – двух сестрах и их единоутробном брате, – с двумя любовными историями, одна из которых начинается в отрочестве и кончается в глубокой старости».

К 1967 году Набоковым стало ясно, что их взаимоотношениям с издательством «Патнам» суждено оборваться. Среди множества соискателей их внимания издательство «Макгро-Хилл» выделялось наибольшей рьяностью (его молодой редактор, о котором Набоковы высоко отзывались, в апреле был командирован в Геную обсудить с Верой предстоящую работу), а также четкой налоговой политикой. По-видимому, Вера решила придать подготовительным мерам некую таинственность: в октябре 1967 года она пишет Уайденфелду: «Проект, о котором Вам известно, кажется, воплощается удачно и в условиях полной секретности». Ее отношение к переговорам во многом красноречиво; действовать не от своего имени для нее в высшей степени характерно. В июльском письме, адресованном обоим Набоковым, «Макгро-Хилл» предлагает 250 000 долларов за издание одиннадцати книг, написанных и ненаписанных, при солидном отчислении в 17 с половиной процентов [304]

. Вера ответила на столь щедрое предложение весьма оригинальным требованием, повергшим в шок не только «Макгро-Хилл», но и адвокатскую фирму «Пол, Уайсс». Она настаивает на включении в контракт пункта о гарантировании прожиточного минимума. Айзман многократно излагал Вере традиционный смысл этого вопроса: инфляция, рост цен на книги, а в результате и рост отчислений. Однако миссис Набоков так объясняла свою позицию в конфиденциальном письме своему маститому консультанту:

«Мы пережили две инфляции, когда на то, что утром стоило полдюжины пар чулок, вечером того же дня можно купить разве что одну иголку… Моему мужу хотелось бы иметь некие гарантии – какую-то автоматически вступающую в действие защиту, наподобие той, что имеется у крупных рабочих профсоюзов, – именно от ОГОЛТЕЛОЙ инфляции, не от вялотекущей, которую мы имеем сейчас».

В этом вопросе Вера была непреклонна. Нынешним адвокатам неизвестно, что творилось в Петербурге или в Берлине в двадцатые годы. Вера же эти времена прекрасно помнит. Она знает, что такое, когда земля уходит из-под ног. У Набокова это запечатлелось в его прозе; для его жены такие обвалы были реальностью жизни. Подобный запрос она направила и Ирвингу Лазару, который заявил, что без справочников по экономике постичь смысл ее обращения ему не удастся. Все считали, что ее притязания абсолютно невыполнимы.

Адвокаты, убежденные в 1967 году в странности Вериной озабоченности увеличением расходов на жизнь, уже через несколько лет оценили ее прозорливость. «Совершенно определенно издательство „Макгро-Хилл“ – в отличие от миссис Набоков – в 1968 году не ведало, что Соединенные Штаты внезапно поразит инфляция, выражающаяся в двузначных числах», – посмеивались адвокаты в середине 1970-х годов. И жалели главного бухгалтера издательства, получившего взбучку от Гаролда Макгро за то, что тот согласился на такие неслыханные гарантии. Вера, памятуя, как над ней тогда иронизировали, с удовольствием удостоверилась, что теперь издателю мужа уже вовсе не до смеха. Ее логика обернулась явной прибылью, тем более что «Макгро-Хилл» по недосмотру провело расчеты, основываясь на индексировании не 1968, а 1967 года. Но это было не единственное странное требование Веры, выдвинуть которое ее побудили беды прошлых лет. «У В. Н. к вам очень личный вопрос, – пишет она Айзману. – Можно ли в контракт включить пункт о возможности расторжения отношений, если те будут сочтены неблагоприятными?» Вере, а значит и обоим Набоковым, вовсе не улыбалось превращать эти отношения в долгосрочные. Нет, Вера совершенно не собирается идти на конфликт. «Было бы замечательно, если Вы найдете путь оговорить это так, чтобы не обидеть „Макгро-Хилл“. Но, разумеется, инициатива должна исходить от Вас,а не от В. Н.», – наставляла она Айзмана.

К концу осени стало ясно, что кому-то следует отправиться в Нью-Йорк для окончательного заключения договора с «Макгро-Хилл» [305]

. Владимир по двенадцать часов в день трудился над «Адой», работая, как считала Вера, втрое больше обычного. Было ясно, что лететь в Нью-Йорк ей придется одной; Елена Сикорская заняла ее место в «Паласе». Вера забронировала себе номер в отеле «Пьер», оказавшись в непосредственной близости от старой квартиры Натальи Набоковой, куда двадцать семь лет тому назад они прибыли, еще не до конца освоившись с американской точкой в дробях вместо привычной запятой. Та квартира находилась ближе к месту ожидаемых переговоров, чем отель «Пьер». 1 декабря Вера встретилась в баре отеля с Айзманом, Эдуардом Бухером, президентом книгоиздательской компании «Макгро-Хилл», а также с Джоном Кейди, первым вице-президентом корпорации. За столом переговоров еще оставалось обсудить кое-какие детали, когда Айзман по холодному взгляду Веры понял, что его призывают идти дальше, чем он рассчитывал. В какой-то момент он попросил ее отойти в сторонку переговорить; ему хотелось хотя бы произвести впечатление,будто они совещаются. Он видел: клиентка понимает гораздо лучше, как далеко можно зайти. Исходя из профессионального опыта, Айзман считал, что Вера как никто рождена для ведения переговоров. Через пару дней он так описывал коллегам те свои необыкновенные впечатления:

«1 декабря в шесть часов вечера в полумраке бара отеля „Пьер“ издательские договоры (а также в последний момент составленное в дополнение письмо) были, при незаполненной дате, подписаны Эдуардом Бухером, президентом „Макгро-Хилл“, и Верой Набоков, президентом несуществующей фирмы „Корамен, Инк.“. К слову расскажу, как миссис Набоков заставила меня выцыганить добавочные проценты по некоторым субсидиарным правам (намного выше цифр, оговоренных в Монтрё): не произнеся ни единого слова, сидя, откинув назад голову с разметавшейся седой гривой, с выражением отчужденного презрения ко всем этим ничтожным переговорам».

Согласно новому договору, всем троим Набоковым причиталось ежегодное жалованье как сотрудникам некой делаверской корпорации «Корамен». Эта талантливая придумка принадлежала гению Кейди; он учредил эту корпорацию заблаговременно, понимая, что придется ею воспользоваться, едва на горизонте возникнет искомый автор [306]

. Судьба наконец предоставила ему такого человека. В процессе переговоров Вера впервые получила собственный титул. Она была названа президентом компании «Корамен», название которой соответствовало цели предприятия. Набоков приводит это слово в «Бледном огне» как пример «хорально-скульптурной» – и полубессмысленной – красоты.

Известие, что Набоков переметнулся от «Патнама» за четверть миллиона долларов – благодаря сделке, скрепленной рукопожатием миссис Набоков с представителями издательства, – появилось в газетах только 12 января, когда Вера уже давным-давно возвратилась в Монтрё. Она никак не прокомментировала переговоры, произведшие столь сильное впечатление на других участников встречи. На поздравления в связи с условиями сделки Вера отреагировала как всякий достаточно осторожный человек: утверждала, что цифры сильно преувеличены прессой, хотя на самом деле это было не так. Верино удовлетворение проглядывало лишь в ее рассказах о Минтоне. С ликованием Вера заявляла, что по поводу измены Набокова он пребывает «в трауре», «в ярости», «на грани истерики». (Ничего подобного с Минтоном не происходило, поскольку коммерсант он был опытный, а каждое новое произведение Набокова после «Лолиты» приносило ему дохода все меньше и меньше. Тем не менее Владимир прозвал его «Бадминтоном». Переписка Веры с Минтоном закончилась при натянутых отношениях.)

На длительное ликование, во всяком случае, времени не было. Сразу после Рождества на обоих Набоковых навалилась простуда, а в январе, не успев еще как следует оправиться, они уже открыли двери для нахлынувших посетителей. В середине месяца их навестил Альфред Аппель с женой. За ними последовала Соня Слоним, после которой в «Палас» заявилась команда вооруженных словарями переводчиков из «Ровольт». Целую неделю Набоковы просматривали перевод «Бледного огня». Администрация отеля предоставила им для работы небольшой, без особых удобств и красот салон, где каждый следил по своему экземпляру оригинала, в то время как секретарь «Ровольта» медленно, строчка за строчкой, зачитывал текст немецкого перевода [307]

. Частенько Вера подмечала тот или иной недочет. Следовало вдохновенное обсуждение, Вера прибегала к немецкому, чтобы там, где требовалось, предложить то или иное выражение, но в основном общались по-английски. Переводчикам было ясно, что Вере предназначалось говорить от имени мужа; тот частенько подзуживал ее в начале этих словесных марафонов, как бы выманивая из угла, заряжая на дискуссию. В заключение Владимир развлекал присутствующих выдержками из перевранных французских и итальянских переводов. Переводчики из «Ровольта», наведывавшиеся и в 1973, и в 1974 году на аналогичные десятидневные посиделки по поводу «Ады», видели, как нелегко дается Набоковым такая напряженная работа с утра и до вечера. С итальянцами-переводчиками, приехавшими в 1969 году оттачивать свою «Аду», работа оказалась посложнее. Генеральный директор «Мондадори» не знал английского, а Владимир – итальянского. «В качестве мостика, – писала Вера, – использовали французский язык».

Кое-кому в «Паласе», наверное, было нетрудно заметить, что супруги Набоковы являют собой тот же тип «сдвоенной талантливой индивидуальности», которую Владимир воплотил в «Аде», в этом экстравагантном размышлении о времени и о пространстве, наполненном аллюзиями, преисполненном таким пренебрежением к сюжету, в который вплетается редкостно счастливая, редкостно долголетняя и редкостно инцестная любовь. Сбивая с толку игрой своих зеркал, этот роман, якобы написанный Ваном Вином, акробатом-эстетом-философом, снабжен текстовыми вставками Ады Вин, его сестры, во всем с ним схожей, а также вечного, хотя и непостоянного, предмета его страсти. Что толку, что Ада представляет собой Службу памяти на свой лад, играя в романе ту же роль, что и Вера в жизни, следя за точностью воспоминаний Вана, вставляя собственный, с русским привкусом, комментарий в стремлении сублимировать их биографию. Что толку, что Набоковы, союз которых напоминает союз Кити с Левиным, как бы утаивают свои отношения, точно Анна с Вронским. Совершенно не удивительно, что этот роман переплетается с реальностью; довольно-таки трудно было не увидеть присутствия Веры при появлении Ады, которую Аппель, прекрасно знавший обоих, назвал «не только музой, страстью, мучительницей и вторым „я“ Вина, но также и самым безжалостным его критиком и сподвижником». Скрещенное, взаимопроникающее двуединство, именуемое «Ваниада» в романе, не так далеко от реально существующего «ВерВолодя», самого сокровенного из двойников В. H., которому легко и радостно средь забавы «солнце-и-тень» собственного образца. Ада с Ваном перерабатывают перевод поэзии Джона Шейда, подобно тому как Вера с Владимиром перерабатывали переводы творца Шейда. Один из рецензентов назвал этот роман алхимическим сплавом Тамары из «Память, говори» и набоковского необыкновенно долгого и счастливого брака. Поистине Ван с Владимиром во многом схожи: при всех соблазнах ни тот, ни другой не может прожить без единственной женщины. Да и оба Набоковы не прекращали своей собственной трехъязычной игры в воспоминания. Соблазн увидеть Веру в романе был непреодолим, в особенности для тех, кто не обнаружил ее в «Лолите», в особенности когда посвящение Вере стояло на первой странице, в особенности при самом характере романа, в высшей степени соотносимого с автором.

Разумеется, Ада – не Вера, однако ярость, с которой Владимир набросился на рецензента – причем на дружественного, – обнаружившего следы Веры в романе, внушает подозрение. Набоков одернул критика, упомянувшего о том же самом в «Нью-Йорк ревью оф букс». «Что, черт побери, сэр, известно вам о моей супружеской жизни?» – накинулся Набоков на Метью Ходгарта, который был достаточно любезен и опубликовал требуемое извинение [308]

. Джон Апдайк увидел в «Аде» нечто большее, чем искусство или страсть: «Кроме того, Ада в некотором смысле и жена Набокова Вера, его постоянная помощница, та, которой неизменно посвящаются все его книги… Подозреваю, что многие моменты в этом романе являются отражением личных отношений между мужем и женой; скажем, кое-какие из педантично определяемых дат, возможно, используя любимое словцо нашего автора, „пророческие“». После чего Апдайку слегка дали по рукам. Последним своим наблюдением он попал в самое яблочко, хотя лишь Брайан Бойд, впоследствии прощупывавший ту же почву, научился пренебрегать набоковскими открещиваниями. Уже после смерти мужа Вера выразила свое неудовольствие наблюдением, которое сделал Бойд в отношении дат в романе, и советовала ему это убрать. «Но в „Аде“ называется столько дней рождений!» – возразил тот. «Я знаю», – отвечала Вера, старательно обходя тот факт, что дата ее рождения явно и многозначительно проступает в романе. Никто ни разу не осмелился полюбопытствовать у нее, что означает этот лейтмотив сдвоенного таланта, что она думает об этом романе-диалоге, о женщине, утверждающей, что ее мысли – «мнемотипы» другого человека. Если бы кто-то задал подобные вопросы, в ответ получил бы характерный для Веры обескураживающий алогизм. Скажем, она бы ответила: дескать, Ада любит змей, а я – нет; ведь подчеркивала же Вера неоднократно, что Зина только наполовину еврейка. Было время, когда она с вниманием слушала рассказ В. Н. журналисту о том, как она не позволила ему сжечь листы рукописи «Лолиты». «Не помню, неужели?» – пожимала тогда плечами Вера. Возможно ли, чтобы она такое забыла? Но ведь, как Набоков напоминает нам в «Аде», если у людей общие воспоминания, это обязательно люди одного порядка.

Долгожданный роман «Ада» был встречен в 1969 году критикой прямо-таки с небывалым восторгом, о степени которого кое-кому впоследствии пришлось и пожалеть. Аппель одобрительно отозвался о романе в крупной рецензии в «Нью-Йорк таймс бук ревью», хотя при первом чтении книга ему не понравилась – он счел ее слишком манерной. Позже он пришел к убеждению, что писал свою рецензию, опьяненный звездностью Набокова, но потом, очнувшись, пришел к мнению, что Набоков в период написания «Ады» недалеко ушел от Джойса периода «Поминок по Финнегану», романа, который Набоков заклеймил как «нагромождение игры слов». Британская критика отозвалась о романе Набокова более негативно, назвав семисотстраничную книгу набоковским Ватерлоо, полагая, что языковые средства в нем, пожалуй, слишком легко возобладали над художественным образом. «Ада» – восхитительный образец прекрасной литературы, но роман также можно упрекнуть и в расплывчатости, в том, что сплетение веков и рас значительно уступает в артистизме и акробатике сплетению человеческих членов. Но все равно выход книги в мае 1969 года ознаменовался портретом Набокова на обложке журнала «Тайм», где уже давно мечтал поместить его изображение главный редактор; В. Н. был провозглашен «величайшим из ныне живущих американских писателей». Скоро «Ада» затмила «The Love Machine», «Portnoy’s Complaint», «The Godfather» [309]

в летнем списке бестселлеров, где и продержался в течение пяти месяцев этот пухлый и вызывающий неприязнь том, расходящийся, к облегчению и радости «Макгро-Хилл», мгновенно, «как картонки с „Будвайзером“ в июле».

5

Вера не так охотно соглашалась с тем, что слетало у Набокова с языка, как с тем, о чем он писал в своих книгах. Один из репортеров заметил: ничто – меньше всего истина – не способно помешать В. Н. создавать превосходную прозу. Таким неудержимым было стремление писателя к красивому каламбуру, к ярким совпадениям. Но репортер забыл о Вере, этом Министерстве редакторской правки в едином лице, которая – рискуя вскрыть весь спектр «Ады» – оказывала Владимиру неоценимую помощь в выстраивании и перестраивании картин прошлого. Набоков с увлечением рассказывал Филиппе Рольф, как в далеком детстве 1905 года он играл средь роскошных зеркальных залов отеля «Негреско», пока Вера его не остановила, напомнив, что тогда этого отеля еще и в помине не было. С подобной же напускной ностальгией Владимир вспоминал парижский отель «Континенталь», единственное прибежище, где им с Верой удалось заполучить в 1959 году номер, но избранный им тогда, как весело утверждал В. H., из сентиментальных соображений, поскольку он бывал там в 1906 году, – что, кстати говоря, могло быть и правдой. У Веры хватало терпения сотни раз с превеликим вниманием слушать зловещий рассказ Владимира о бельгийском людоеде. В такие моменты она все-таки поглядывала на мужа с полушутливой улыбкой, как бы дивясь, сколько раз можно пересказывать эту дребедень. Она утверждала, что история про людоеда, рассказываемая с 1930-х годов по сей день, сплошной вымысел. Стоило Владимиру заговорить о Моцарте, как Вера напоминала, что этой темой он не владеет. Тихонько и добродушно она поправляла его в присутствии репортера: не восемьдесят пять кило-де весил, восемьдесят девять! И когда Набоков хвастал, что в русский скрабл набирал от четырехсот до пятисот очков, Вера замечала, что «пятьсот набрать вряд ли возможно», с чем Владимир тут же и соглашался, первым признаваясь, что склонен к преувеличению.

Ради создания хорошего рассказа Набоков с равной готовностью использовал правдолюбие жены и полностью игнорировал его. В Кембридже он завел обыкновение сначала наплести нечто, заведомо из разряда небылиц, а потом уверять, что все – чистая правда, потому что уже Вере это рассказал, как будто сам факт рассказывания Вере свидетельствовал о достоверности самого рассказа. Вере не всегда было ловко опровергать его бахвальство. В присутствии Нины и Альфреда Аппель, например, она пошла на это с неохотой. В «Паласе» Владимир рассказывал кому-то из знакомых историю о том, как будущие супруги Аппели познакомились у него на лекции и в течение семестра все ближе и ближе придвигались друг к другу во время занятий, пока наконец – к моменту изучения «Анны Карениной» и под влиянием его лекций – не превратились в мистера и миссис Аппель. Огорченный Аппель возразил: будущая миссис Аппель училась у Набокова в 1954–1955 годах, то есть спустя год после Альфреда. Владимир в растерянности искал защиты у Веры. Медленно, величественно, с видом ветхозаветного судии, она отрицательно качнула головой. Владимир повел плечами и несколько сник. «А, ладно, рассказик все равно симпатичный!» – заключил он. Ведь все могло произойти и так, ведь вполне мог случиться и 8 мая 1923 года тот самый благотворительный бал, на котором Владимир впервые встретил прелестную даму в маске.

«У Веры память гораздо лучше, чем у меня!» – гордо утверждал Набоков, полностью в этом убежденный. И постоянно, хотя порой не без язвительности, провозглашал свою зависимость от способности жены в деталях воспроизводить прошлое. Он, заново переживший автобиографию – к изданию 1966 года была добавлена сотня страниц с новыми материалами, фотографиями и примечаниями, – понимал, что его воспоминания содержат погрешности [310]

. Набоков сетовал, что Вера не заставляла его в молодости больше записывать, и эти слова возмущали жену, считавшую, что это чистый поклеп, ведь только об этом она ему всю жизнь и твердила. Познакомившись с Набоковыми в 1970-е годы, Уильям Бакли-младший считал назойливым это постоянное обращение к Вере за поддержкой. Владимир во время разговора беспрестанно прерывал себя вопросом: «Правда, Вера?» Чаще всего следовал ответ: «Почти!» Не колеблясь, прямо отвечала она на вопрос безличного свойства. Так же не колеблясь вмешивалась, если Владимир что-нибудь рассказывал. Как-то во время ужина с Аппелями Набоковы сцепились по поводу значения русского слова «ананас». Что это в переводе на английский: ананас или банан? Едва ей позволили это обязанности хозяйки, Вера поспешила наверх прояснить суть вопроса. Через пару минут она возвратилась после просмотра словаря; но не успела и рта раскрыть, как Владимир выпалил: «Проиграла! Узнаю по твоему виду!» Вера улыбнулась. «Я всегда вижу, когда она не права!» – весело ликуя, воскликнул Набоков. Эти крохотные интеллектуальные турниры были привычным, добродушным соперничеством между мужем, считавшим, что русский у его жены безупречен, и женой, считавшей, что мужу нет в мире равных. Эту мини-перебранку Набоков воплотил в своей «Аде».

Вера умела проигрывать, хотя частенько заметно досадовала на мужа. Наряду с уточнениями деталей и разоблачением небылиц во время разговора часто прорывались неприкрытые взыскания. Как замечают многие из приезжавших в Монтрё, действие строилось так, что в какой-то момент, когда Владимир почти срывался на грубость или дерзость, Вера осаживала его, и тот сдавался с видом провинившегося школьника. Казалось, его игра предназначалась не столько для посетителей, сколько для испытания терпения жены, благосклонного или не очень. В конце 1960-х годов Джейсон Эпстайн, находясь в Париже и пересекая площадь Согласия, внезапно услышал знакомый, а-ля Гарри Трумен, гнусавый выговор, сопровождаемый раскатистым, как у жителя Среднего Запада, смехом. Оказалось – Владимир. За стаканчиком в «Мёрис» Владимир признавался прогрессивно мыслящему другу и бывшему издателю в своем огромном восхищении Никсоном. Вера явно в замешательстве попросила его прекратить. Владимир просиял, как нашкодивший мальчишка, которому нравится накалять вокруг себя страсти. Объявив своему собеседнику, что он решил отныне и навсегда вернуться к русской прозе, Владимир был явно разочарован, что жена при этом и бровью не повела. Выходило, что зря старался. Порой своими нарочито подстрекательскими заявлениями ему никак не удавалось вывести Веру из себя, хотя в конечном счете он достигал желаемого результата. В 1969 году один из обозревателей журнала «Тайм» отмечал, что как-то после одного из особенно бестактных выпадов со стороны Владимира у Веры был такой вид, словно она готова его задушить. Таков, безусловно, был один из способов вывести ее из равновесия.

Филиппа Рольф нашла и другой. Со времени своего приезда в Ниццу, так резко изменившего всю ее жизнь, осевшая в Кембридже поэтесса постоянно переписывалась с Верой; Вера едва справлялась с потоком писем, приходивших от шведки. Обычно Вера тщательно обходила всякие вопросы личного характера, но порой вынуждена была высказаться напрямую. В начале 1962 года, отписав Рольф свое мнение по поводу визита ее шведской подруги, Вера заняла в этом вопросе весьма непреклонную позицию. Вера считала подобную связь «неприличной и неразумной», добавляя, что Владимир полностью разделяет ее мнение. «Неужели Вы всегдапоступаете в точноститак, как от Вас ожидают? Вы актриса, о какой любой режиссер может только мечтать», – парирует Рольф, не слишком деликатно выразив свой вполне законный вопрос. Вера этот срыв проигнорировала. За месяц до этого она спрашивала Рольф, не планирует ли та заняться переводом «Бледного огня», и от своей идеи не отступилась даже после того наглого письма. Наверное, Веру затем не слишком обрадовал слух, что Рольф «контрабандой вывела» обоих Набоковых в своем рассказе, однако Вера вежливо заверила особу, возомнившую себя ее протеже, что-де «мы полностью доверяем Вашему благоразумию и безупречному вкусу». При этом Вера продолжала слать Рольф профессиональные советы, призывая сосредоточиться на драматической коллизии в литературе, а не на Гарвард-сквер, не заклиниваться на теме: Жизнь и Любовь. В ответ на это короткое и сердечное послание Вера получила в конце апреля 1963 года записку с решением покончить с собой: «Прощайте! Вы – единственная, кого я всегда любила и буду любить до конца жизни».

Известие это могло бы показаться неожиданным, однако огромная привязанность Рольф к Набоковым, ее душевная неуравновешенность, а также трудное вживание в Америку были очевидны уже давно. Вера не раз поднимала эти темы в письмах Елене Левин. И отнеслась к этому апрельскому посланию, как ко многим угрозам, не задевавшим ее честь: оставила без внимания. В октябре Вера сожалеет, что новый сборник стихов Рольф отвергнут ее издателем, и пишет, что Набоков продолжает надеяться, что Рольф возьмется за перевод «Бледного огня». То, что Вера при ее здравом смысле и высокомерии предпочитает обходить послание о самоубийстве, а также сугубо личные, заключенные в нем мотивы, это понятно. То, что она считает лучшим средством излечения женщины, скатывающейся к душевной болезни, оставить ее один на один со своими надуманными, дикими фантазиями, может показаться нелогичным либо подскажет, что Вера уже сыта всем этим по горло. Она делает все возможное, чтобы ограничить контакты с Рольф во время своего приезда в Кембридж в 1964 году, и точно так же ведет себя в декабре того же года, когда Рольф отправляется в Европу, чтобы повидаться с супругами; встретившись, они обсуждают ее дела с переводом. Тут же Набоковы покупают Рольф пальто, причем этот жест та вовсе не воспринимает как некую трещину в их отношениях. Пожалуй, Вера не собирается отказываться от мысли, что она нашла для мужа идеального, при всех сложностях ситуации, шведского переводчика. Но и Рольф никак не может отделаться от мысли, что Набоковы сослали ее в неуютное место, сделав его еще более неуютным для нее, сообщив заранее Левинам о ее тайной сексуальной ориентации. Вера оказывается – тут она стукнула кулаком по столу – главной виновницей. Ее самоуверенность, ее несгибаемость, видимо, еще сильнее распаляют Рольф.

К 1965 году она забрасывает Набоковых вариантами своего рассказа, посвященного им, признавая написанное «актом вандализма», однако одержимо стараясь довести рассказ до совершенства. Набоковы не дрогнули. Незамедлительно Владимир гневно обличает поведение Рольф в «Нью-Йоркере». Вера в письме Лене в Швецию энергично Рольф защищает: «Она одна из самых одаренных женщин-писательниц». В ответ на второй вариант рассказа Вера пишет, что Рольф вполне может, если хочет, опубликовать рассказ, надо сделать лишь две маленькие поправки. В характерной для нее манере она подчеркивает, что просьба исходит от Владимира, хотя строки, о которых идет речь, относятся к ней. Вера утверждает, что ей самой это совершенно безразлично [311]

. Разумеется, в действительности все обстояло совсем иначе, что крайне восприимчивая Рольф вполне могла заметить. Создается впечатление, будто Верины протесты только подогревали в Рольф решимость заставить Веру сбросить маску. Временами в письмах очевидна отчаянная попытка вспугнуть миссис Набоков, выманить из ее тайного укрытия; в мае 1966 года Рольф раздражает Веру утверждениями, будто ей ясно, что все произведения Набокова – это его письма к жене, о какой можно только мечтать; тем самым Рольф надеется вытянуть из Веры рассказ о себе самой. Намек на раздражение обнаруживается в переписке лишь через год, когда Вера снова увиливает, ссылаясь в своем письме на Владимира. «Мой муж ужасно занят и просто не может следить за переделками в Вашей истории и за историей Ваших переделок», – сухо отвечает Вера. Огромная россыпь хаотичных писем уже обрушилась на Набоковых. А новые становятся все язвительней и язвительней, полупонятное послание Рольф строчит тонким, неразборчивым почерком, паутиной покрывающим всю страницу, попутно перебегая с одного иностранного языка на другой. Понаторев в безумии литературного свойства, Вера редко имела дело с душевнобольными в жизни. Она продолжает описывать Рольф свою повседневную жизнь – недавний отъезд переводчиков издательства «Ровольт»; препарирование «Бледного огня», строчка за строчкой выжавшего из Набокова жизненные соки; постоянный поток писем, – как будто все хочет, чтоб переписка со шведкой вернулась в прежнее, нормальное русло.

В 1969 году, когда письма, открытки и телеграммы стали приходить по двадцать штук в месяц и когда дерзость Рольф перешла в открытую грубость, Вера обратилась за помощью к фирме «Пол, Уайсс». Она была явно встревожена; Верино июньское письмо к адвокатам представляет собой месиво местоимений. Она как будто потеряла ориентир, кто пишет письмо, она ли сама, муж ли («В середине 1960-х годов я поддался ее горячему желанию, позволив переводить на шведский один из самых моих сложных и крупных романов…»), или они оба. С прошлого ноября она решила не отвечать на взбудораженные письма Рольф, содержавшие то навязчивое обожание, то растущую к ним ненависть; Рольф продолжала утверждать, что Набоковы явились героями ее собственного вымысла. Вера прочла и одобрила текст послания «Пола, Уайсса», адресованный Рольф, на которое та возмущенно ответила, что не может и не хочет прекращать переписку с Набоковыми. Поток писем в Монтрё утроился. В конце июля Вера отправила лично от себя ультимативное письмо, изложив в нем свой взгляд на их отношения, из которого следует, что и въедливый любитель точности способен искажать события. Резюме было изложено предельно ясно, выглядело идеально правдиво и абсолютно не соответствовало действительности. Вера отказалась признать, что приглашение Рольф в Ниццу вовсе не было случайным; что та собирала по просьбе Веры вырезки из шведской прессы и очень помогла одержать победу над издательством «Вальстрём»; что Набоковым был во всяком случае приятен ее визит, который теперь Вера называла «бесконечным»; что именно они в значительной мере определяли график ее визита. Нет, Рольф никогда в жизни не была им другом. Ее манера щеголять своими лесбиянскими наклонностями безобразна. Она загубила свое значительное природное дарование. Более того, и возможно, это воспринималось как крайняя наглость с стороны шведки, – ей никто не позволял обращаться к Набоковым запросто по имени.