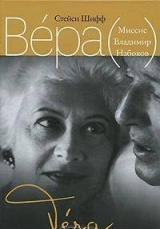

Текст книги "Вера (Миссис Владимир Набоков)"

Автор книги: Стейси Шифф

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)

Вероятно, жители Западной 87-й стрит косились на Веру с подозрением. Ей даже не надо было рта открывать – даже внешне Вера Набокова никак не сходила за американку. При взгляде на Набоковых-родителей становилось очевидно, что эти люди недоедают, причем Вера все-таки казалась не такой изможденной, как Владимир. (Появившись в марте в колледже Уэлсли в качестве приглашенного лектора, Набоков однажды услышал, как повариха в кафетерии говорила, качая головой: «Надо бы как следует накормить этого доходягу!» – и тут, надо сказать, колледж Уэлсли заметно пошел Набокову на пользу. Дочь знакомых вспоминала: Вера была так худа, что казалось, ее вот-вот сдует ветром.) В длинном черном платье и длинном черном пальто Вера ходила показывать Дмитрию статую Свободы, рыбный рынок на Фултон-стрит, зоопарк в Бронксе, паром до Статен-Айленд. Для Дмитрия мать отчасти стала воплощением всех этих американских чудес. Во время этих прогулок Вера явно казалась иностранкой, и чем дальше от центра Нью-Йорка, тем сильней. Да и Дмитрий – при всем том, что он вскоре совсем свободно болтал «по-американски», – американским ребенком не выглядел. Как-то накануне Рождества 1940 года Николай Набоков с новой женой ужинал с новоприбывшим семейством в русской кондитерской. Очередная госпожа Набокова – Николай оставит четырех жен, и все они будут неизменно поддерживать с Верой контакты – вспоминала, что Дмитрий был живописно укутан во что-то меховое, и это придавало ему весьма заметный и экзотический вид. Через год летом семилетний мальчик в коротких, типа баварских, кожаных штанишках и тирольской шляпке с лихо торчащим фазаньим пером, обследовавший верхние ряды расположенной амфитеатром аудитории, произвел неизгладимое впечатление на студентов Стэнфордского университета. В Берлине и Париже русский акцент оставался русским акцентом; в Нью-Йорке он был привычным и просто иностранным. Пропасть, должно быть, казалась огромной в те годы, когда Америка еще не вступила в войну и ее еще не слишком волновал взбудораженный мир за ее пределами. Вспомним утверждение Набокова: « Stranger [86]

всегда рифмуется с danger [87]

».

Вера никогда особо не стремилась подладиться к местному укладу, а после трех переселений – тем более. Ей по натуре гибкость была свойственна куда меньше, чем мужу, который окунулся в Америку, как окунался во множество других приключений, – с насмешливо-пытливым энтузиазмом. То, как Вера в ту зиму вспоминает о Дмитрии и его шубке, отражает ее непримиримое отношение к Новому Свету:

«Во время прогулок по Центральному парку к тогда шестилетнему Д., ходившему в привезенном из Европы меховом пальто, подходили один за другим шести-, восьми-, десятилетние и даже более старшие ребята и спрашивали: „Ты мальчик или девочка?“ – и он терпеливо каждому отвечал: „Я – мальчик, а в таком пальто ходят все мальчики у меня на родине“, и это порой до такой степени изумляло любопытных детей, что насмешливость мало-помалу перерастала в долгий дружелюбный разговор».

Вера сетовала, что подобная учтивость была начисто вытравлена у Дмитрия американской школой.

Владимир, натура артистическая, импульсивная, почти сразу же, осознанно или нет, принялся осваивать местный говор. То, как он одевался, показательно, в особенности для личности, чье творчество так насыщено живыми иллюзиями. Прямо как в сказке, Набоков мгновенно сходится с целым рядом людей, которые тут же становятся чуть ли не самыми горячими его сподвижниками в Новом Свете. Главными среди них стали Гарри Левин, в те годы подающий надежды младший преподаватель факультета английского языка Гарвардского университета, и его русская жена Елена, происходившая из либеральной, сходной с набоковской, среды. В 1939 году эта молодая супружеская пара проводила свой медовый месяц на ферме у Карповичей; тогда-то Левин и позабыл в шкафу свой старый твидовый пиджак. Когда осенью 1940 года Левины познакомились с Набоковыми, те как раз только что вернулись из Вермонта; Владимир щеголял в оставленном Левином пиджаке, напрочь позабыв, чей это пиджак и откуда взят [88]

. Тем же летом от Карповича к Набокову перешел сине-зеленый костюм, который Владимир обожал и в котором в 1941 году читал лекции в Стэнфорде. Кое-что из одежды досталось ему от Сергея Кусевицкого. Не удивительно, что перед тем, как Георгий Гессен переселился в Америку, Набоков наставлял его, чтоб «держался истинным американцем». Набоковы, пожалуй, довольно скоро решили для себя: чтобы Владимиру как писателю выжить в Америке, не следует слишком тесно общаться с русским кругом; что впоследствии им и аукнулось.

Вера не участвовала в этих переодеваниях; вообще, маска ей была милей, чем костюм. С охотой или нет, но ей пришлось вступить в новую игру, в новую языковую среду, где правила для чужаков прописаны нечетко. Возможность сделаться объектом насмешек была велика, это крайне болезненно сказывалось на самолюбии, потому и укреплялось в Вере желание оставаться в тени. Ее отец пережил подобное перерождение, когда был вдвое моложе: перемещение из говорящего на идиш местечка в Петербургский университет стало для него переходом из религиозного в светский мир, из одного класса в другой, но, должно быть, оказалось менее болезненным, чем шаг, предпринятый тридцативосьмилетней дочерью в 1940 году. «Стремительным врастанием в другую культуру и постоянной изоляцией», свойственными еврею, обосновавшемуся в Санкт-Петербурге, вполне можно охарактеризовать и первые годы жизни беженцев в Америке, где оказалось столько возможностей и в то же время все было столь чуждо. Вера ощутила на себе все тяготы этого переезда. Красноречивы ее слова о «полной драматизма попытке крохотного, обескураженного человека бросить свой якорь среди неведомой, бушующей и даже пугающей стихии, в которую он попал», хотя это говорится о Дмитрии в момент приезда в Америку. Пожалуй, Веру не столько занимало переделывание себя самой, сколько необходимость для талантливого русского писателя сделаться писателем американским и ее желание увидеть собственными глазами, как дважды низвергнутый король, ее спутник, снова обретает скипетр.

В марте 1941 года Набоков прибыл в Уэлсли с двухнедельным курсом лекций, чем отчасти был обязан Карповичу. Веру приковал к постели тяжелый приступ радикулита, и работу в газете ей пришлось оставить. За шестнадцать дней Владимир написал Вере не менее восьми писем. Почти сразу же сообщил хорошие новости: Эдуард Уикс купил «Облако, озеро, башню» для журнала «Атлантик», эту сделку они вдвоем оформили на прошлой неделе за завтраком. Владимир ждал от жены совета, как быть дальше. Не стоит ли попробовать написать что-нибудь по-английски, а может, лучше написать по-русски и потом перевести? [89]

Даже в такой острый момент перевоплощения он, не скрывая своих трудностей, утверждает, что-де когда-нибудь в далеком 2074 году еще напишут о языковых муках Владимира Сирина. Набокову нравилось разгадывать американцев. «Но смею думать, что когда мне говорят: „It will be a tragedy when you go away“ [90]

, – это самая простая американская любезность» #. Но в глубине души Владимир признавался, как ему все надоело и как он жаждет вернуться домой; если он опасался, что не сумеет охватить лекцией все пятьдесят минут, то тянул время, исписывая доску именами русских писателей. Свои письма Набоков заполнял комментариями, явно рассчитанными на то, чтобы не возбуждать у жены ревность. Надо полагать, в Вериных письмах меньше разговоров было о супружеской верности, больше о финансовых проблемах. Ей не удалось поместить отрывок «Дара» в русскую антологию, куда Набоков рассчитывал попасть; денег нет; долги стремительно растут. В довершение всего она плохо себя чувствует. Лизбет Томпсон и одна из студенток Набокова в Колумбийском университете наведывались к Вере каждый день и водили Дмитрия в парк гулять. Регулярно являлся доктор. Владимир и сам во время своей поездки назанимал много денег; по дороге домой заехал в Риджфилд, штат Коннектикут, в Театр имени Чехова, – он подрядился создать для театра сценическую версию «Дон Кихота» – однако 28 марта обнаружил, что на обратную дорогу в Нью-Йорк денег не хватает. (Набоков поселился в актерском общежитии, в письме заверяя, что оно мужское.) Вера в тревоге могла бы усмотреть вирус донкихотства в том, что безденежному мужу, предложив постоянную работу в Риджфилде, потом в ней отказали, а он при этом пишет: «Да, место тут любопытное, но все деревья химически обработаны, так что, скорее всего, бабочек немного».

К возвращению Набокова здоровье Веры не поправилось, она промучилась болями весь апрель, и супруги уже подумывали отказаться от поездки в Калифорнию. Но пребыванием в Уэлсли Набоков остался доволен, а Уэлсли, в свою очередь, остался доволен им; в середине мая Владимир получил приглашение в течение года поработать на факультете и получить за труд три тысячи долларов. Ему предлагалось место «приглашенного межкафедрального профессора», титул, который – отдавая чем-то неземным, – казалось бы, идеально отражает положение Набокова. И должность была не постоянная, и сумма не слишком щедрая, однако предложение из Уэлсли позволяло Набоковым отправиться в Калифорнию, и будущее представлялось не столь бесперспективным, как до сих пор. Вероятно, Вера уже достаточно бодро себя чувствовала, чтобы упаковать в квартире по 87-й стрит чемоданы и отправиться в двухнедельное автомобильное путешествие вместе со словарем, пишущей машинкой, Дмитрием, тремя сачками для бабочек и в обществе студентки Дороти Льютхолд в роли шофера. Лишь через год Верино отчаяние в связи с их положением просочится в письмах. В середине 1942 года Вера с горечью замечала: «Да, Россия нынче en vogue [91]

, но мужу в отношении трудоустройства это пока мало чем помогло». (Отчаяние Владимира прослеживается тоже и тогда же, только выражается совсем иначе: «Забавно – знать русский лучше всех вокруг – по крайней мере, в Америке, – а английский знать лучше, чем любой русский в Америке, – и испытывать такие трудности в поисках работы в университете. Меня пробирает дрожь при мысли о будущем годе».) Впоследствии Вера упоминает о серьезных трудностях в связи с новой жизнью. Несмотря на железную волю, досада на нищенское существование, на привычный клубок неопределенностей в условиях незнакомого окружения, очевидно, давала о себе знать. В 1950-е годы Вера объясняла причину вынужденного отказа от работы в газете «болезнью, явившейся результатом всех переездов и треволнений».

2

Летом, когда Льютхолд везла их семейство в Калифорнию – от мотеля к мотелю, через Теннесси, Арканзас, Техас, Нью-Мексико и Аризону, – Вера в этом путешествии, так ей понравившемся, поймала первых своих в Америке бабочек. Частично охота за бабочками велась в черном до колен платьице с кружевным воротничком, вряд ли приобретенном ради подобных занятий. Вера по-прежнему выглядела неважно: цвет лица был скорее землистый, чем матовый, щеки запали. Раз ясным утром в начале июня на южной кромке Большого Каньона оба Набоковы восторжествовали как ценители чешуекрылых, причем каждый по-своему. Владимир с Дороти Льютхолд отправились по протоптанной мулами тропе, где вскоре он поймал две особи опознанной им по детальному описанию бабочки Neonympha.Вернувшись к «понтиаку», в котором Вера с Дмитрием пытались как-то согреться, Владимир обнаружил, «что прямо у машины Вера голыми руками поймала двух застывших от холода особей». Набоков назвал этот трофей именем Льютхолд; свой успех он вспомнит потом в «A Discovery» [92]

, стихотворении, появившемся в журнале «Нью-Йоркер» в 1943 году. Находка Веры останется незафиксированной. В коллекционировании у супругов присутствовал элемент соперничества, подогреваемого главным образом со стороны Владимира. «Мне тогда необыкновенно повезло. Я поймала многое из того, что ему не удалось, – перебивает Вера мужа в беседе с первым его биографом. – А однажды увидала бабочку, которую ему так хотелось заполучить. И он даже не поверил, что я ее видела», – продолжала Вера. «Ну как же, как же! – закивал Набоков. – А у тропинки ты видела летающих змей». Вера с увлечением занялась коллекционированием бабочек, что в годы пребывания в Америке занимало у нее добрую часть лета, и гордо рассказывала о своих трофеях [93]

. (В отсутствие мужа, чьи подкалывания обычно вынуждали ее становиться разговорчивей, Вера не слишком распространялась на эту тему. После полувекового коллекционирования она уверяла: «Я вовсе не специалистка по бабочкам. Все знания о них я получила от своего мужа».) И не от Веры мы узнаем оборотную сторону этих поисков. «Я смешал семье весь отпуск, зато нашел что хотел», – писал Владимир после летней поездки в Теллурид, штат Колорадо.

Довольно скоро Набоковы смогли оценить Америку: «культурная, бесконечно разнообразная страна» – так сразу охарактеризовал ее Набоков. Америке же потребовалось больше времени для признания своих гостей. Вскоре после их приезда нью-йоркский парикмахер, окинув взглядом клиента, признал в нем англичанина, недавнего приезжего и журналиста. Ошарашенный Набоков поинтересовался, с чего парикмахер так решил. «Потому что выговор у вас английский, что вы еще не успели сносить европейских ботинок и потому что у вас большой лоб и характерная для газетных работников голова». – «Вы просто Шерлок Холмс», – заключил Владимир. На что вооруженный ножницами детектив полюбопытствовал: «А кто такой Шерлок Холмс?»

Как-то раз во время их путешествия через всю страну, когда Вера повела Дмитрия в парикмахерскую, менее самоуверенный наблюдатель из краев западнее Миссисипи полюбопытствовал у семилетнего мальчика, где тот живет.

– Нигде не живу, – ответил Дмитрий, за последние три года раз двадцать сменивший место обитания.

– Но где же ты ночуешь? – спросил изумленный парикмахер.

– В маленьких домиках у дороги, – отвечал Дмитрий к вящему восхищению матери.

Оглядываясь назад, Дмитрий вспоминал: «Это была настоящая кочевая жизнь».

В Пало-Альто Набоковы поселились в комфортабельном, в испанском стиле, бунгало номер 230 по Секвойя-авеню, в двадцати минутах ходьбы быстрым шагом от самого центра весьма живописно расположенного кампуса. Вера проводила свое время с Дмитрием или в заботах по хозяйству. Она с огорчением восприняла то, что ей не разрешили посещать лекции мужа, имевшие огромный успех, правда, у скромной аудитории [94]

. Набоков вел два курса, причем курс русской литературы оказался наиболее трудоемким; в то лето он только тем и занимался, что переписывал цитаты из Гоголя, Пушкина, Лермонтова. «Муж много работает и порядком устает, не столько от лекций (7 в неделю), сколько от подготовки к ним: не обнаружив приличных переводов русских классиков, он сам переводит их для своих студентов… И потому, конечно, преподавание русской литературы дается с таким трудом», – поясняла Вера [95]

. Именно в то лето Вера сетовала на свое неважное знание английского. Их часто звали на всякого рода вечеринки, казавшиеся ей «слишком официальными (и чопорными)». Нередко они проводили вечера в обществе Генри Ланца – того самого финна, который предложил Алданову и Набокову место в Стэнфорде, – и Набоков играл с ним в шахматы. В течение лета Ланц с Набоковым умудрились сыграть 214 партий. «Он подсчитывал это с присущим ему педантизмом», – добавлял Набоков, с удовольствием подмечая при всем неприятии педантизма, что сам выиграл 205 раз [96]

. Даже после 214 сыгранных с Ланцем партий Владимир так и не узнал, что тот лишился летнего жалованья ради того, чтобы устроить Набокова в Стэнфорд, как и не отдавал себе отчета, что читает лекции в пиджаке Гарри Левина. Никто так активно не вторгается в жизнь окружающих, как новый иммигрант. И на этой ранней стадии трудно было определить, кто у кого главный герой: то ли Америка у Набоковых, то ли Набоковы у Америки. Ни одна из сторон не имела и отдаленного представления о реальной жизни другой стороны. Достаточно легко вообразить, какой представала Вера в искаженном не без ее участия восприятии. Одна студентка с живостью вспоминала, как Вера подавала чай из сияющего серебром самовара, попутно излагая ритуал русского чаепития. Но, перечитав об этом после, засомневалась: «Хотя откуда бы взяться у Веры самовару, пусть даже самому маленькому?» Это явно был не тот предмет, который могли возить за собой трехкратные беженцы.

В июле до Набоковых дошел приятный, однако в материальном смысле не слишком отрадный слух, будто издатель «Нью Дайрекшнз» Джеймс Лафлин предложил за «Себастьяна Найта» 150 долларов. Аванс был ничтожный, но для рукописи, написанной три года назад и с тех пор множество раз отвергнутой на обоих континентах, это звучало обнадеживающе. Ломая привычную традицию, Вера организовала отправку трети полученного от Лафлина аванса Анне Фейгиной, остававшейся в неоккупированной части Франции. В последующие годы и при малейшей возможности Набоковы отсылали за границу деньги по многочисленным адресам. Мысль о все еще живущих в Европе старых друзьях и родственниках – сестрах Маринель, Георгии и Иосифе Гессенах, Анне Фейгиной, всех сестрах и братьях Веры с Владимиром – заставляла забывать о трудностях первых лет жизни в Америке; оба Набоковы в разной связи высказывали сожаление о том, что, хоть самим удалось бежать, пришлось оставить своих близких в беде и тем более в эти «тяжкие неандертальские времена». Чтобы свести концы с концами, Набоковы претерпели немало мытарств, прилагали уйму усилий (Владимир утверждал, что за лето 1941 года он так измучился, что буквально не было сил подняться со стула), но Вера, подводя итог, говорила: «Несмотря на все, мы были очень счастливы уже тем, что оказались способны существовать». Лафлин попросту воспользовался их трудным положением. К тому времени как был подписан контракт с «Нью Дайрекшнз», в нем оговаривался и контракт на следующие три книги Набокова.

Просматривать гранки «Себастьяна Найта» выпало Агнес Перкинс, возглавлявшей факультет английской литературной композиции; к ней Набоковы и отправились в середине сентября на поезде и прибыли в жестокие холода. В 1941 году английский у Владимира был не без причуд, тех самых, которые с равной легкостью можно назвать и грамматической погрешностью, и неожиданной оригинальностью. Все рассказы, опубликованные им в том году, были из уже написанных на русском, которые он – с посторонней помощью и без оной – воплотил в английском языке; здесь Набоков выступал не столько как автор, сколько как переводчик Сирина. С «Себастьяна Найта» началось высвобождение Набокова из сиринской куколки, хотя с этим соглашались не все критики, прочитавшие роман, вышедший в свет той зимой. Воскресный обозреватель «Нью-Йорк таймс» нашел произведение глупым, а английский язык автора – «подходящим для любителей Уолта Диснея». «Все это, должно быть, превосходно читается на другом языке» [97]

, – заметил он. Вероятно, Вера восприняла отзывы куда болезненней, чем сам автор, который равнодушием к критике не отличался, хотя упорно против этого возражал, утверждая, что критика его закаляет [98]

. Набоков открыто признавался, что писать по-английски ему трудно. Через год после выхода в свет «Себастьяна» Набоков огорчался, что английский у него все еще не дотягивает до русского; даже когда это произошло, представления Набокова о правильном английском отличались от традиционных. Разве может человек, с рождения привыкший воспроизводить на кириллице «Сар d’Antibes» [99]

, удержаться, чтобы не поиграть словами; Набоков с удовлетворением отмечал, что следующая его книга, в высшей степени субъективная биография Гоголя, переливается, «будто каплями росы, множеством очаровательных маленьких ляпсусов». Но подобные ляпсусы не вызвали ожидаемого всеобщего восхищения. В 1945 году Кэтрин Уайт в «Нью-Йоркере» высказала озабоченность набоковским пристрастием к устаревшим словам и выдвинула предположение, что он черпает свой английский непосредственно из Оксфордского толкового словаря. Среди произведений, которые она в то время проработала, Уайт отозвалась о рассказе «Double Talk» [100]

как о «весьма затянутом и весьма плохо написанном, хотя забавном и печальном произведении Набокова, который не позволяет мне ничего исправлять, разве что одно-два слова, в то время как все это надо переложить на английский язык, сократить и перевести из прошлого в настоящее». (Вера заявляла о своей большой симпатии к Уайт за то, что та умеет приспособиться к запросам Набокова.) Не без оснований Гаролд Росс клялся, что перережет себе горло, если Владимир Набоков когда-нибудь станет профессором английской литературы [101]

.

Росс пока мог не торопиться со смертью. Вера устроила приглашенного межкафедрального профессора вместе с Дмитрием в меблированной квартирке неподалеку от капмуса Уэлсли, но в 1941 году Набоков ни английскую литературу, ни, соответственно, никакой другой регулярный курс там еще не читал. Кроме частых общений со студентами в столовой и шести лекций за год у Набокова в университетской жизни было мало обязанностей; в их уютном дощатом домике семья, по мнению Набокова, жила в «дивном уединении». Между тем странный медовый месяц с Америкой продолжался. Набоков заставлял себя писать по-английски, и эта мука была ему одновременно и сладка, и ненавистна. Он боролся с постоянным жестоким искушением, которому время от времени поддавался; в тот же период создал некоторые из самых знаменитых своих стихотворений Он испытывал чисто физический дискомфорт. «По ночам меня тошнит от англосаксонской похлебки», – жаловался Набоков. Вере, в свой черед, приходилось удваивать старания: она была потрясена объемом труда американских домохозяек, приравнивая его к «героизму». «Я неважная кухарка», – весело признавалась Вера (домоводство в ее воспитании не было предусмотрено) и не стеснялась говорить, что изо всех сил старается держаться подальше от кухни. Впоследствии она позволяла подтрунивать над собой, что половину ее гастрономического репертуара составляет яичница; новые поселенцы сосредоточились на том, что почти не надо было готовить: растворимых супах, консервированных овощах, фруктах и яйцах. Большую часть времени, проведенного в Уэлсли, Вера, считавшая существенным в жизни лишь момент творчества, в одиночку и без особого энтузиазма вела борьбу с махрами массачусетской пыли. «Все мое время уходит на домашнее хозяйство (его я не выношу – я ужасная хозяйка)», – ворчала Вера. «Домохозяйка я не просто плохая, ужасная», – впоследствии, порядком наговаривая на себя, уточняла она, предавая анафеме все многообразие так называемых американских жизненных благ [102]

. И как бы в доказательство незнания американских обычаев – а заодно и демонстрируя свою непохожесть на окружающих – вечером 31 октября 1941 [103]

года Вера с Владимиром, оставив Дмитрия на приходящую няню, отправились на факультетскую вечеринку.

– Неужели никто тебя не взял с собой играть в «Кошелек или жизнь»? – удивилась белокурая студентка из Уэлсли, оставшаяся при Дмитрии.

Тогда девушка, разрисовав мордашку семилетнему Набокову акварельными красками и облачив его в индейский головной убор, прикупленный летом в Санта-Фе, повела мальчика по соседям. Возвратившись домой, Вера была явно обескуражена ее инициативой.

Вступление в декабре Америки в войну мало чем способствовало успеху только что изданного «Себастьяна Найта», но теперь Набоковых интересовало одно – как выжить, ведь работа в Уэлсли закончилась. Спустя девять дней после налета на Перл-Харбор Владимир настрочил массу писем, в сочинении которых за предыдущие десять лет весьма поднаторел. В те годы приходилось просить помощи в стольких местах, что после он мог совершенно позабыть, кому писал, и это периодически порождало нежелательные последствия [104]

. Изучение славянских культур еще ожидало своего расцвета; в результате войны и последующих бюджетных сокращений получить место преподавателя вуза стало еще трудней. Год взаимодействия с Уэлсли закончился, никаких новых планов не возникало, и Набоков в шутку говорил, что вскоре, пожалуй, ему придется возглавить эскадрон. Через несколько дней после того, как ему исполнилось сорок три года, Набоков заявил, что не видит никакой трагедии в том, чтобы быть призванным в армию.

Истинная баталия разыгралась в непосредственной близости от дома. По окончании курса в Уэлсли – в последний раз Набоков читал лекцию в середине марта – его с нарастающей силой потянуло в Музей сравнительной зоологии при Гарвардском университете. Не тратя времени даром, Набоков стал пробиваться в музей и к концу года уже работал там бесплатно два дня в неделю. Деятельность, связанная с бабочками, не препятствовала его академическим обязанностям, однако Владимир, а также и Вера прекрасно понимали, что научные занятия мешают творчеству. Вере хорошо было известно, как безоглядно отдается Набоков увлечению; в такие дни она ворчала: «Чтобы с ним пообщаться, приходится его „будить“ – не от сна, а от бабочек». Увлеченность все росла, отчего всем было плохо; даже сестры Маринель упрекали Набокова, что он посвятил первые два года жизни в Америке чешуекрылым. Трудно сказать, что Веру заботило больше – финансовые или творческие последствия научной страсти мужа: как без особой радости, так и без особого сожаления она пишет в середине года о назначении Владимира научным сотрудником музея на должность, которая принесет некоторый доход при занятости всего полдня. «Мы надеемся, что он еще будет зарабатывать и литературным трудом», – высказывала предположение Вера. Время от времени Владимир все же принимается за работу над биографией Гоголя для Лафлина, а также над новым романом.

«Почему так трудно вообразить себя сорокалетним человеком?» – задает вопрос один из вечно молодых персонажей Набокова. Для Веры в юности представить себя сорокалетнюю, себя – вечную эмигрантку показалось бы совершенно непостижимым. Ее жизнь, и вечно-то исполненная тревог, теперь сделалась совсем отчаянной. Она, всегда обладавшая особым чутьем к слову, не имела теперь ни малейшей возможности проявить это качество; мир, в котором она существовала, казался равнодушен к таланту самого близкого ей человека; сын был увлечен не Гоголем, а Суперменом [105]

. К 1942 году срок жизни в эмиграции сравнялся у Веры со сроком ее жизни в России. Великолепие Петербурга кануло в далекое прошлое. Все свои силы она вкладывала в литературную карьеру мужа, которая при том, что он лишился читательской аудитории, теперь сама лишилась смысла. Более того, писатель Набоков открыл в себе новый интерес к микроскопу. И так не слишком благоволившая к себе, теперь Вера, пожалуй, меньше всего была удовлетворена и самою собой. Если бы в годы ее юности кто-нибудь предположил, что она станет жить в Америке, то Веру бы это не удивило. То, что ей снова пришлось столкнуться с отключением света и отопления, с перебоями в продуктах, лишь упрочило в ней представление о мире как о вечном хаосе. Если бы ей тогда же сказали, что в необычном новом сочетании страны, ее принявшей, с родной страной она целиком предпочтет именно первую, Вера бы, возможно, удивилась. Однако ни за что бы не поверила предсказаниям, что в 1943 году ее дневник – который они с Владимиром, по обыкновению, вели вдвоем – откроется рецептами овсяного, сахарного печенья и песочных тарталеток.

Вера так никогда и не смогла (или не захотела) избавиться от вечной настороженности женщины, пережившей две крупнейшие инфляции; во многих ее поступках обнаруживалась значительная доля присущего беженке предчувствия худших времен. Однако всем, кто знал Веру в более поздние годы, растерянной или деморализованной беженкой она уже не казалась. Словно бы бедность, изолированность, неустроенность никак не сказались на ней, и не потому, что по натуре она была оптимисткой, это вовсе не так, а просто Вера знала, что свои проблемы незачем демонстрировать посторонним. Или, как это выразила Мария Маринель вскоре после приезда Набоковых в Америку: «Вера Евсеевна, Вы всегда останетесь двадцатилетней!.. Жизнь не сумела замарать Вас. И, зная Вашу жизнь, Ваши беды, Ваше чувство ответственности, я нахожу это поразительным и прекрасным». Для такой, как Вера, самым тяжким и неизгладимым унижением могло быть только одно. Ей, как до нее мадам Лужиной на берлинском балу, должно было бы сделаться «грустно, что все смотрят на этих кинематографических дам, на певца, на посланника, и никто как будто не знает, что на балу присутствует шахматный гений, чье имя было в миллионах газет, чьи партии уже названы бессмертными» [106]

.

Внешне Вера стоически переживала нелегкое положение семьи. Признавалась в неясности планов на будущее только Гольденвейзеру, с которым позволяла себе быть совершенно откровенной. «Как и раньше, у нас нет никаких „перспектив“ на осень, кроме той, что открывается из окна нашей маленькой квартирки», – с грустью писала она в конце академического 1941/42 года. Второй семестр оказался трудным по многим причинам: Дмитрий учился в трех школах, причем весьма посредственных, проболел всю зиму, и недавно ему удалили гланды. Сама Вера постоянно хворала. Владимир нервничал, и не без оснований, по поводу грядущего года. В литературе ему не слишком везло, поскольку при первых попытках опубликовать «Весну в Фиальте» оказалось, что «эта рукопись из разряда бумерангов». Жалованье, получаемое им в Музее сравнительной зоологии, составляло треть тех денег, на которые они жили в Уэлсли. Вера была выбита из колеи и нередко, как случалось и в Берлине, пребывала в мрачном настроении. «Постарайся быть веселенькой, когда возвращусь, – просил ее Владимир в середине года, – но я люблю тебя и унылой» #. Его уже не так умиляли Верины, как он выражался, «маленькие экономические вопли» #.

Большую часть лета 1942 года они провели у Карповичей, эти каникулы оказались для Веры менее приятны, чем в прошлый раз. Надо полагать, что причиной был конфликт с Татьяной Карпович в связи с невозможностью обуздать непоседу Дмитрия. Младший Набоков в то лето сочинил рассказик о матери, которая «была такая добрая, что когда приходилось шлепнуть сынка, сперва обдавала его веселящим газом», и эта притча дает исчерпывающее представление о взгляде Веры с Владимиром на воспитание, что порой вызывало возмущение друзей. Довольно скоро и в одиночестве Вера уехала из Вермонта, отправившись в Кембридж на поиски жилья. При этом ей было строго наказано подыскать квартиру с изолированной комнатой, где бы Набоков мог работать так, чтоб ему не мешали. Что и было сделано: Вера сняла квартиру на третьем этаже в большом каменном доме на Крейги-Серкл, в двадцати минутах ходьбы от музея. У прежнего жильца, профессора с кошмарным вкусом, она за сто долларов купила мебель. Это тесное жилье сделалось самым длительным пристанищем Набоковых в Америке. В квартирке на Крейги-Серкл, где Вера с Дмитрием ютились в узкой комнатке с двумя односпальными кроватями, так, чтобы Владимир мог работать ночью в соседней, семья прожила вплоть до середины 1948 года. Посетившая их Мэри Маккарти долгое время не могла прийти в себя от обстановки в доме; другим знакомым вспоминалась исключительно кровать Набокова, сплошь засыпанная справочными карточками. Изабел Стивенс, соседка и коллега по Уэлсли, рассказывала, что Набоков кидал исписанные карточки на пол, а Вера подбирала и сортировала их для него. (Она и в самом деле, едва проснувшись, тут же принималась печатать, примостившись на полу перед пишущей машинкой.) Уже в Кембридже Вера узнала, что Анна Фейгина с братом Ильей благополучно добрались до Балтимора. Оба Набоковы были расстроены, узнав, что тем же пароходом не прибыли Гессены; лишь в конце года те наконец отплыли из Франции. «Какой громадный с крошечной свастикой камень свалился с души, стало легче дышать», – писал Набоков, приветствуя Гессенов в Америке.