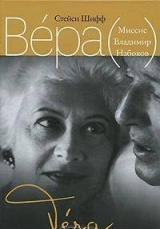

Текст книги "Вера (Миссис Владимир Набоков)"

Автор книги: Стейси Шифф

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц)

Да, Вера была ходячая энциклопедия, но то же можно сказать и о Владимире. Семинарские занятия прерывались миниконсультациями профессора с ассистентом. Однажды курс русской литературы был приостановлен, когда, обрисовывая генеалогию киевской княгини в связи с лекцией о «Слове о полку Игореве», Владимир неожиданно забыл имя и дату. Он повернулся к Вере, которая немедленно подсказала нужные сведения. Когда народу набиралось немного, Набоков устраивал занятия у себя дома в гостиной, где Вера, неизменно возникнув с каким-нибудь угощением, обычно оставалась до самого конца. Как-то раз профессор Набоков внезапно принялся во время лекции цитировать Пушкина, как вдруг негромкий голос из дальнего конца аудитории прервал его: «Нет, Володя, не так!» Последовали долгие препирательства, студенты весело наблюдали эту стычку. Под конец Набоков сдался: «Да, дорогая, ты абсолютно права, абсолютно!» – что соответствовало действительности. Подобные схватки демонстрировали всем, что подносившая к столу печенье Вера была, кроме всего прочего, профессиональным и интеллектуальным партнером мужа. Завершение осенью 1952 года набоковского курса русской поэзии (где числилось шестеро студентов) отмечалось за обеденным столом у Набоковых. Вера подливала студентам чай и угощала домашним печеньем.

При всех единичных отступлениях, которые обычно бывали краткими, как и сами лекции, Набоков в целом всегда имел четкое представление о том, что говорить. Равно как и прекрасно помнил о том, что рассказывал накануне. Все лекции готовились тщательно, повторы не допускались: впоследствии Набоков утверждал, что говорил он практически по памяти [183]

. Временами с языка у него срывался перл, и – с истинной радостью – он останавливался на полуслове, чтобы быстро записать. Что было не обязательно, так как некто в аудитории старательно фиксировал все его меткие высказывания. Несомненно, за лекцией следовали вечерние обсуждения: Так ли блестяще расправился он с Эммой Бовари, как год назад? Положительно ли восприняла аудитория удар по Хемингуэю? – хотя маловероятно, что, оценивая успехи данного студента, Вера была слишком придирчива. Едва ухватив фразу, Набоков знал, как удачно ее повернуть. И с самого начала его яркое описание дуэли Пушкина – в равной степени и отступление в подробности проведения поединка, и рассказ о последних часах великого поэта – производило желаемый эффект. Один из студентов 1948 года вспоминал, как кинул взгляд в глубину аудитории после рассказа о смерти Пушкина: Вера, сидя в окружении нескольких коллег и заезжего друга, заливалась слезами. Даже сдерживая его выходки, она неизменно продолжала служить лектору. Развеселив на славу аудиторию, Набоков и сам, стоя за кафедрой, не мог удержаться, до слез заходился смехом. Бдительный ассистент со своего насеста делала ему знак рукой. Но лектор хохотал так безудержно, что никто не мог разобрать произносимых им слов. В результате у аудитории неизбежно складывалось мнение: чувство юмора у миссис Набоков отсутствует.

Подобные номера придавали занятиям особую пикантность. Однажды Набоков пришел не с тем изданием «Анны Карениной». Он захватил только русский вариант, откуда и начал читать, как планировалось, вслух и с большим жаром. Через десять минут от начала этой вдохновенной и совершенно непонятной декламации в лекционный зал вернулась миссис Набоков, помахивая в воздухе английским изданием. Ни слова не говоря, не дочитав фразы, Набоков переключился на страницу, открытую ею перед ним. Как разителен был контраст между двумя этими действующими лицами: профессор Набоков, этот фигляр, этот актер, этот мудрец, этот проповедник, покоритель студентов, «извлекавший, – по словам одного коллеги, – кроликов из преображенных в шляпы литературных текстов», казался полной противоположностью строгой сфинксоподобной особе, стоявшей перед ним. При том, что Вера неизменно появлялась в неброской одноцветной одежде, – многие запомнили ее в простом черном платье или в мешковатом свитере поверх длинной бесформенной юбки, – Владимир переливался разными цветами, отражавшими все великолепие красок, какие только Америка могла предложить в пятидесятых годах. Сверхчувствительность Веры к цвету, казалось, нимало не влияет на мужнину манеру одеваться. Студенты в Корнелле равно дивились как лососевого цвета рубашкам Набокова, так и строгой сдержанности в одежде его ассистента [184]

. Розовая рубашка у Набокова сочеталась с голубым свитером, а также с желтым галстуком, и все три компонента вызывающе проглядывали из-под обязательного твидового блейзера; Набоков стал чуть ли не ходячим воплощением художника-творца, стремящегося вырваться на свободу из профессорской смирительной рубашки [185]

. Считалось, что Вера, эта неведомая дама, явно из аристократок. Эпитеты, применяемые обычно к ней, говорили сами за себя. Она имела внешность внушительную, царственную, величественную, имперскую; правда, по мнению студентов, она чем-то смахивала на борзую – не больше и не меньше. У подавляющего числа студентов Корнелла эта женщина вызывала трепет. Отчего благосклонность с ее стороны воспринималась как дар. «Однажды она мне улыбнулась, я всю неделю ходила под впечатлением!» – тепло вспоминала одна из студенток.

Дмитрий Набоков выдвинул три причины, объяснявшие присутствие матери на лекциях отца: чтобы быть полностью в курсе, если придется его замещать; потому что она во всех его делах была ему полноправным партнером; потому что отец хотел, чтобы она была рядом. Некий намек на эту востребованность можно обнаружить в рассказе «Бахман», написанном Набоковым через год после того, как он встретил Веру. Звездный час пианиста Бахмана начался с первого же дня, когда его поклонница, госпожа Перова, «прямая, гладко причесанная», села в первом ряду во время его концерта. И закончился в тот самый вечер, когда она не смогла прийти, когда, усевшись за рояль и кинув взгляд в зал, Бахман увидел пустой стул посреди первого ряда. Пожалуй, кое-кто из бывших корнеллцев воспользовался тайной Бахмана в своих воспоминаниях о профессоре Набокове. «Казалось, он читает свои лекции ей», – задумчиво произнесла бывшая студентка, и с ее отзывом перекликаются и другие. У другого студента сложилось впечатление, будто, по мнению Набокова, читать лекции для себя и своей жены задача более благодарная, чем пытаться просветить невежественных студентов. Конечно же, именно та, что старалась держаться в тени, была для лектора самым зримым объектом. И конечно же она это понимала. К кому еще мог он обратиться, изображая на доске имена пяти величайших русских поэтов? Имя Сирина здесь выделялось своей неизвестностью. «Кто такой Сирин?» – храбро осведомилась одна старшекурсница, обменявшись с соседкой недоумевающим взглядом. «А, Сирин! Сейчас прочту вам кое-что из него», – произнес Набоков бесстрастно, не вдаваясь в объяснения. После занятий несколько студентов, прослушавших это чтение, поспешили через учебный центр к библиотечному каталогу. Где и обнаружили, как и набоковские студенты в Гарварде, кто такой на самом деле этот таинственный русский гений.

Глаза Набокова лучились, если ассистент была рядом. Мало того. Однажды особенно хмурым итакским утром Набоков начал читать лекцию в потемках. Через пару минут Вера поднялась со своего места в первом ряду, чтобы включить свет в аудитории. Едва она повернула выключатель, блаженная улыбка засияла на физиономии Владимира. «Попрошу внимания, леди и джентльмены, – мой ассистент!» – гордым жестом указав на Веру, громко провозгласил он. Произнесено было с любовью и благодарностью за низвергнутый на него свет, благотворный для них обоих. В ее обязанности не входило подавлять студентов величием своего мужа, хотя неоднократно мимолетно брошенный ею взгляд истолковывался как недоуменное: «Вы хоть представляете, ктоперед вами?» Лесть как таковая между ними совершенно исключалась. Просто Набоков в глазах жены видел себя таким, каким стремился быть; она же воспринимала его публичным оратором, чье выступление ею надежно подстраховано. Она позволяла ему не буквально, а словесно входить в собственный образ-отражение. При наличии рядом с собой ассистента Набоков мог достичь того результата, к которому стремился в «Убедительном доказательстве», как он описал это в длинной неопубликованной финальной главе, которая по его замыслу должна была стать наиболее значительной частью мемуаров, аналитическим сводом всех сюжетов. Возможно, ему стоило бы назвать эти страницы рассказом о фокуснике, выкладывающем все свои секреты. Выставляя себя вымышленным репортером и говоря о себе в ни к чему не обязывающем третьем лице, Набоков пишет: «Но невольно возникает мысль, что его [мистера Набокова] истинная цель в этой книге – воплотить себя, или по крайней мере самое ценное в себе, в рисуемой им картине. На ум приходят вопросы „объективности“, поднимаемые научной философией. Наблюдающий рисует себе в деталях картину вселенной, но по завершении осознает, что все равно чего-то не хватает: нет его собственного „я“». Вот для чего Набокову и требовался ассистент.

Но как она сама-moрасценивала свое присутствие в аудитории? В какой-то степени как подстраховку для мужа. Возможно, как надобность записывать его яркие словесные находки; эта женщина наверняка считала мозг мужа кладезем драгоценностей. Хотя впоследствии Набоков похвалялся, будто на лекции его мог заменить и магнитофон, есть свидетельства, что на первых порах в Корнелле он испытывал истинный страх. В Итаке он чувствовал себя в растерянности, в аудитории – неуверенно. На первых порах присутствие Веры, возможно, помогало ему подавить страх перед студентами; еще долго после того, как он оставил преподавательство, Набокову регулярно снились кошмары: ему предстоит читать лекцию, а он не может разобраться в своих записях. Присутствие Веры конечно же радовало ее мужа, что при очевидной и необратимой согласованности чувств, характеризовавшей их отношения, радовало и Веру. В изданной в 1977 году биографии Набокова Филд приводит его слова о том, что он «любит следить за выражением лиц, когда читает вслух». Однако на самом деле Владимир хотел сказать, что «любит следить за выражением лица жены, когда читает вслух», но текст был отредактирован другим представителем семейства. Для Веры всегда было удовольствием слушать, как Владимир читает свои произведения; может ли любителю музыки надоесть постоянное слушанье «Casta Diva» в исполнении Марии Каллас? Вскоре Набоковы сочли, что лекции вполне можно опубликовать; чтение их в Итаке явилось способом их шлифования по ходу дела – процесс, давно знакомый Вере. Она с неизменным наслаждением прослушивала ежегодно правящийся перевод «Госпожи Бовари», и ей это было куда приятней, чем оставаться дома и стирать пыль с письменного стола мужа. Время от времени она ворчала по поводу правки студенческих работ, частенько – по поводу переписки, в редчайших случаях – по поводу вождения машины, но ни разу – по поводу сидения на лекциях. И никогда не коробило ее обращение «мой ассистент»; она воспринимала это как почетное звание. Именно это звание она впоследствии выбрала для себя, когда при уплате налогов ее попросили указать профессию. Тот самый студент, который в свое время с изумлением открыл, кто же такая этот набоковский ассистент, многие годы спустя написал бывшему профессору письмо и попросил передать привет «вашей очаровательной жене (помнится, вашему „ассистенту“)». Вера, отвечая на письмо, подписалась: «Миссис Владимир Набоков, по-прежнему „ассистент“ В. H.».

Был у нее и другой, более личный интерес к лекциям Набокова. Лампы в лекционном зале высветили ее мужа, но они же и позволили ему воспеть лучшее произведение писателя: его читателя. Именно гениальный читатель спасает вновь и вновь художника от «гибельной власти императоров, диктаторов, священников, пуритан, обывателей, политических моралистов, полицейских, почтовых служащих и резонеров» – а также от снегоуборочных лопат, заседаний кафедр, махров пыли, курсовых и грязной работы. Вера знала свое место в личном пантеоне мужа. Она ничем не демонстрировала, что ощущает свою приниженность, второстепенность, как и, с другой стороны, не старалась показать, что чувствует себя центральной, незаменимой фигурой, полноправным творческим партнером. Во все времена, по-видимому, она видела себя не в тени мужа, а озаренной им. Это молчаливое участие возымело два парадоксальных последствия. Сделало ее постоянно присутствующей в той жизни, из которой она стремилась – и активно – себя исключить. То, что бывшая студентка в своих воспоминаниях назвала «свойством ее присутствия», явно вносило определенный колорит в аудиторию, где Набоков красноречиво описывал – опять-таки применительно к «Госпоже Бовари» – отсутствие как некое «лучезарное присутствие». И так как Вера старательно скрывала свое подлинное лицо, ей неминуемо должны были приписать что-то взамен. Ей наверняка было известно из курса литературы-325, а также из перепечатываемой ею рукописи, что факты упорно цепляются за нас, их «не может снять с себя самый фанатичный нудист». К тому времени как Вера вросла в свое англоговорящее Я, она стала чем-то не вполне реальным, амальгамой сфинкса, «графиней», «седой орлицей». Она не предприняла активных попыток избавиться от этой маски, суть которой анализировал Набоков, читая лекции о фантастических мирах Кафки и Гоголя. Всякой жене художника знакома такая судьба, хотя это, как правило, не афишируется. Выпрямившись на стуле, в накинутом на плечи пальто, Вера часами сидела, позируя создателям своего портрета, в конечном счете мало имевшего с ней общего. Из всех характеристик, полученных ею в Корнелле, именно этот застывший образ – подаваемый, впрочем, озадаченными студентами под разным соусом, то в виде ученицы, то в виде телохранителя, то в виде секретаря-громоотвода, то в виде служанки, то в виде амортизатора, то в виде наставницы, то в виде изыскивательницы цитат, то в виде поклонницы знаменитости, антрепренерши, сменщицы профессора, няньки, курьера – оказался ближе всего к оригиналу.

Да верно, после 1955 года Вера приобрела пистолет, только хранился он не в сумочке, а в обувной коробке. И, насколько нам известно, никогда на лекции она его не брала.

6

Набоков: продолжение вводного курса

Вся эта тема двойничества – страшная скука.

Набоков. Твердые суждения (пер. М. Мейлаха)

1

Тихой спутницей ее, пожалуй, назвать нельзя, голос у нее был довольно громкий. На вопрос, прислушивался ли Владимир к мнению жены, Елена Левин со смехом восклицает: «Да с Верой вообще так вопрос никогда не стоял!» Едва выйдя из лекционного зала, ассистент профессора Набокова тотчас проявляла характер. Уилсон вспоминал, как Вера «прямо-таки с беспощадностью» втягивает его в дискуссию о поэзии; непосредственно с окружающими она могла быть резка, почти груба. Преподавательская среда Корнелла – а попавший под руку домовладелец и подавно – первой ощутила на себе такое ее обращение. Осенний семестр 1952 года Набоковы провели в только что построенном, с застекленным фронтоном доме номер 106 по Хэмптон-роуд, по поводу которого у Веры на целый семестр хватило разговоров. Блох, слава Богу, там не оказалось; но как быть с назойливым лунным светом? (Профессор Вигендт с женой, сами только что въехавшие, предложили завесить окна шторами или на крайний случай простынями.) У Герберта Вигендта обнаружились и ответные претензии, которые, когда Набоковы переместились в Кембридж, он 10 февраля 1953 года без обиняков высказал Владимиру в письме. В основном претензии касались ущерба, причиненного только что положенному в кухне линолеуму, а также испарившегося набора ножей. С обратной почтой пришло объяснение: «Вашего столового серебра мы не трогали. Ножи ваши в глаза не видели. Ничем плитку в вашей ванной на первом этаже не терли, ни едким, никаким иным средством», – парирует Вера под именем Владимира и добавляет: «И совершенно не способствовали „задиранию“ вашего линолеума».

Так называемое общение с большинством преподавателей и их женами могло, в зависимости от компании, спровоцировать и у Набоковых вызывающее поведение. Весной 1958 года профессор Уильям Моултон с женой позвали к себе на коктейль Набоковых, приглашенного в университет профессора немецкой литературы Эрика Блэкхолла, а также декана факультета. Вера взорвала эту встречу яростной атакой на лежавший на столике в гостиной Моултонов альбом Вильгельма Буша, как яркий образчик немецкой брутальности. В конце концов Дженни Моултон удалось спасти положение, после чего она подвела вновь прибывшего профессора к сидевшей на диване Вере. Та полюбопытствовала, чем тот занимается. «Гете», – ответил Блэкхолл. «Я считаю, что „Фауст“ – самая слабая из всех существующих драм!» – заявила Вера к вящему изумлению гостя и явному удовольствию своего мужа. Казалось, ей нравится вызывать общее замешательство. Затем Вера осведомилась у двадцативосьмилетнего начинающего преподавателя, не воротит ли его от этих новых французских писателей и, если да, зачем про них рассказывать студентам. Сама безапелляционная манера выносить приговор потрясла юношу. Как знать, возможно, Вера научилась швырять перчатку у мужа, который выпаливал по коллегам залпами, аналогичными тем, что как раз пришлись по душе преподавателю французской литературы Жан-Жаку Деморе: «Простите, разве Стендаль в своей жизни написал хоть одну сносную строку?», «Неужто хоть один из прилично пишущих французов продолжает считать Достоевского стоящим писателем?», «Вы впрямь ожидаете, что у вас в стране еще появятся такие мастера, как Боссюэ или Шатобриан?» Вера знала, что ее полемические выпады весьма забавляют мужа, встречавшего их с благосклонной улыбкой, как случалось всякий раз, когда незадачливый собеседник наступал жене на любимую мозоль. И не меньше Набокова она была способна «вызвать раздражение умника и озадачить простофилю». (На самом деле с умниками она обходилась даже круче, чем с простофилями.) Вдобавок Набоковы временами выступали дуэтом. Оден – не единственная жертва, сперва гневно заклейменная Верой, а потом, в тех же выражениях, Владимиром; супруги синхронно совершали нападки также и на Джейн Остен, чье непомерно захваленное дарование подвергали в гостях критике с обоих концов стола. Утверждали, что она ничем не лучше огромного множества французских писателей девятнадцатого века. Все это происходило в доме руководителя программы художественной литературы Корнеллского университета.

К началу 1950 года Вера настолько освоилась с университетской жизнью, а также с прихотями мужа, что – хотя, пожалуй, никогда по своей воле за него не высказывалась – могла спокойно поправить Владимира или даже оборвать. В смысле поправок он целиком полагался на нее [186]

. Даже восхищаясь яркостью суждений мужа, разделяя их, Вера частенько испытывала неловкость, когда он что-нибудь ляпнет. Как-то она с облегчением отметила, что выступал перед публикой Владимир с удовольствием «и потому он был весел, великолепен и – слава Богу – не сказал, что думает об иных своих знаменитых современниках». Впрочем, подобные нападки были явно неким развлечением для обоих Набоковых, средством привнести некоторую изюминку в жизнь, в «жвачное состояние и жвачную скуку Корнелла», который оба считали бесконечно унылым местом. И все же Вера была внимательней к окружающим [187]

; советовала мужу быть помягче, когда тот оказывался слишком строг с начинающим писателем у себя в кабинете. Владимир устроил дома экзамен по ботанике юному родственнику, и тот с треском провалился. «Представляешь, Митя абсолютно ни в чем не разбирается!» – возмущался Владимир прямо в присутствии своего внучатого племянника. «Не обращай внимания, он старый брюзга!» – успокаивала Вера стушевавшегося юношу. И еще она смиряла резкие, как порой и ее собственные, выражения недовольства, взрывы ярости у мужа, причем случалось, что даже ей трудно было его перекричать. Дерганье Клэр Себастьяна Найта за рукав в беспомощной попытке приглушить его громкий смех в лондонском кинотеатре перекликается с аналогичной сценой в Корнелле. Критик Альфред Аппель вспоминал, как в Итаке показывали фильм «Убить дьявола» и одна половина зрительного зала смеялась над фильмом, а другая – над хохочущим Набоковым. Пару раз Вера «шепнула: „ Володя!“», но потом отстала, так как было ясно, что в кинотеатре образовалось два комических центра.

Оба Набоковы крайне болезненно относились к малейшему намеку на неуважение к себе. У одного из коллег создалось впечатление, будто Владимир «вечно находился на грани лютой обидчивости». Уязвимость характерна для иммигрантской натуры, это та цена, которую приходится платить за вхождение в новую культуру; в этом смысле Вера заметно обогнала Владимира. Горе тому, кто в письме заикнулся, будто она расположила царей не в той последовательности. «Мне жаль вас разочаровывать, но я – русская женщина и прекрасно помню, кто за кем из русских царей следовал и в какие годы правил», – следовал жесткий ответ. «В равной степени я осведомлена и в отношении истории семьи моего мужа и его предков», – добавляла она, подправляя знания своего корреспондента в русской истории. Никто так не выстреливал словом «кстати», как Вера; она достигала своими разящими наречиями того же эффекта, что и Набоков с помощью одного-двух завораживающих ввинчивающихся словечек («пикник, молния»). Подспудное чувство недовольства, затаенной обиды у Слонимов было в крови. Летом 1950 года старшая сестра Веры обмолвилась, что в гости в Итаку собираются какие-то ее родовитые шведские знакомые. Вера ответила, что они с Владимиром чудовищно заняты, что у них нет времени видеться даже с собственными родственниками. Параллельно Вера просила Лену воздержаться от посылки ей всяческих подарков; они с Владимиром ввиду частых переездов стараются свести свое имущество к минимуму. Не удовлетворившись резким ответом, Вера кое-что и предприняла. Подозревая, что Лене лестно «прихвастнуть своими родственниками», она попыталась отфутболить шведов к Соне, которая тогда жила в Нью-Йорке. Лена уверяла сестру, что ей просто хотелось оказать услугу своим друзьям. Она уже вышла из того возраста, когда похваляются родственниками. Из письма Веры ясно, что она и понятия не имеет, как Лена живет и что ей выпало перенести. С Соней общаться Лена не изъявила ни малейшего желания, так как та в 1932 году оскорбила ее мужа [188]

. Последующие девять лет Вера с Леной не общались – и не переписывались.

Трудно сказать, какова была последовательность: то ли Вера первой всаживала пику в обидчиков своего мужа, то ли первичным явилась неприязнь, испытываемая преподавательской средой Корнелла к Набоковым. Совместное преподавание супругов не прибавило им симпатии окружающих. Оно велось с таким блеском, что казалось отрепетированным. Но даже те, кто был в восторге от лекций, выражали недовольство набоковским ассистентом. Шефтель пометил в своем дневнике, что Вера превращает свою правку экзаменационных работ за мужа «в еще одну демонстрацию самоотверженной преданности». Недовольство Верой крепло, как и необъяснимое любопытство к ней. Коллег – прекрасно знавших, что у Набокова нет степени, нет выпускников, мало семинаров, зато к середине пятидесятых годов установилась на зависть высокая посещаемость, – раздражало это семейное преподавание. Когда где-то Набокова собирались взять на работу, один из бывших коллег разубедил работодателей. «Не вздумайте его брать; за него все делает она», – заверил этот доброхот. Со своей стороны Набоков не предпринимал ничего, чтоб опровергнуть эти нападки. Своим студентам говорил, что Д. Ф., «доктор филологии», расшифровывается не иначе как «департамент филистерства». Даже на свои публичные выступления он смотрел пренебрежительно. Когда коллега, с которым он приятельствовал, стал упрашивать Владимира разрешить послушать его лекции, тот уступил со словами: «Что ж, извольте, вам же хуже!» Прочим итакским женам он, не моргнув глазом, предлагал брать пример с Веры, выставляя ее непререкаемым эталоном. Что не способствовало бы обретению Верой подруг, если б она к этому стремилась. Считалось, что Вера не спешит заводить друзей потому, что ей вполне хватает доверительных отношений с мужем. Почтение Веры к мужу казалось столь же предосудительным, как и непочтительность ее мужа к окружающим. Набоков задолго до явления «Лолиты» снискал уважение коллег, однако симпатичен был не всем; иные при виде его переходили на противоположную сторону улицы. Меж преподавателей его курс пользовался самой дурной славой; так, один из выпускников английской кафедры вообразил, будто Набоков читает нечто недозволенное. Для подобного отношения причин хватало. Среди, как выразился Бишоп, «крючкотворов» Набоков слыл белой вороной, Вера – существом с иной планеты.

Культурное несоответствие было разительным. Итака с Корнеллом являлись ярчайшим отражением сути Америки. Место живописное, цивилизованное, но крайне провинциальное, спрятанное в глуши за Андирондакскими горами. Набоковы на первое место склонны были ставить скорее сельскохозяйственную предысторию местного университета, а не его просветительские достоинства. При всех своих знаменитых профессорах Корнелл представлял собой довольно слабое учебное заведение с образцово-показательными лесными угодьями, рыбным хозяйством и свинофермой. Железнодорожное сообщение было отвратительное, да и авиасообщение не многим лучше. Как Вера рассказывала приехавшему погостить родственнику, «единственная местная авиакомпания („Могавк“) стремится под любым предлогом отменить рейс – то по случаю праздника, то на уик-энд, то в дождливую погоду и т. п.» [189]

. После всего пережитого покой Итаки при всей ее провинциальности должен был показаться Вере даже отрадным, однако страна, чересчур взыскательная в вопросе о серебряных ножах и кухонном линолеуме, все-таки воспринималась ею как чуждая. Набоков же наслаждался жизнью в новой среде. Он поставил теперь себе целью обогатить волшебные россыпи своего нового литературного языка, как прежде прилагал все усилия, лишь бы не обеднить родной. Восприимчивым умом он усердно впитывал всевозможные оттенки американской действительности. (Младшему преподавателю французской литературы, Жану Брюно, Набоков объяснял свои мотивы иначе. С горящим взором он рассказывал молодому человеку, что публикация его нового романа вызовет в Америке скандал по причине его яростных атак на американскую речь.) Во все времена чета Набоковых понимала: преграда между ними и тем, что окружающие считают реальным миром, значительней, чем между квартиросъемщиком и домовладельцем [190]

. Набоковы стали демонстрировать гостям некоторые элементы бутафории, обнаруживаемые ими на арендуемой сцене; как будто играли в американскую жизнь. Экзотика была в большом ходу у Владимира – что за диво все эти мексиканские безделушки, это розово-пушистое прикрытие унитаза! – но не столь чтилась Верой, которая в устоявшейся со временем иммигрантской манере лишь изумлялась и ужасалась всему американскому. Что до американских школ, все они, даже самые дорогие, по ее мнению, никуда не годились.

Эта разница в самоощущениях была очевидна. Когда в 1955 году скончался Лео Пелтенбург, его средняя дочь сообщила Вере об этом в письме. Основываясь на прежних вестях из Итаки, она писала: «Мне кажется, Вера, твой муж и сын счастливы, что в США они обрели вторую родину. В отношении тебя я в этом не уверена». Верина враждебность адресовалась в основном не к прохожим на улице, а к университетским коллегам, если те были недостаточно образованны. Высшим критерием для нее был гений собственного мужа. Если владелец придорожного мотеля выражал большее почтение к издающему книги автору, чем профессор Гарварда, не пожелавший взять Набокова на работу, она дарила свою благосклонность первому. Лена Массальская признавалась, что, прожив двадцать шесть лет в Швеции, она так и осталась несведуща по части местных нравов; для Веры проблема состояла в том, чтобы с ними примириться. Если Владимир давно уже подметил, что нерусскому человеку ни за что не удастся понять «лирическую грусть, окрашивающую русскую дружбу», от такого человека, как Вера, нечего было и ждать постижения распахнутости и широты американской души. Одно дело понять страсть человека средних лет к двенадцатилетней девчонке. Но понять жену издателя, которая при первой же встрече выложила ей все подробности мятущейся души! Или самого издателя, излагавшего свои сентиментальные муки в присутствии шофера такси! Тут Вере оставалось только воскликнуть: «Ну и народ эти американцы!» Все вокруг казалось ей как в убогом романе Джона О’Хары или Джеймса Гоулда Коззенса.

Кое-что из сильных страстей приберегалось Верой для политики. Уже в 1948 году она выразила желание участвовать в местной общественной жизни и стала интересоваться, что для этого требуется. Возмущенная тем, как в городке Итаке поставлено среднее школьное образование, она стала искать соответствующее учреждение, куда можно обратиться. (В то время Вера преподавала в школе Каскадилья.) Муж твердил ей, чтобы не вмешивалась не в свое дело, даже на местном уровне. «Это опасно», – предупреждал он, что, вероятно, так и было – для него. Вера сокрушалась, что не может принять участия в выборах 1948 года; она еще не прожила в Итаке необходимые полгода. С той же проблемой она столкнулась и в 1952 году, когда семестр, проведенный в Гарварде, вычли из срока их постоянного проживания. И снова в 1956 году отсутствие постоянного адреса сработало против Веры, поскольку Набоковы провели весенний академический отпуск в Кембридже, за которым последовало полное путешествий лето. Вера считала такие законы несправедливыми; в отношении личных привилегий она проявляла крайнюю щепетильность. Лишь в 1964 году, уже не живя в Америке, Вера приняла участие в американских выборах. Владимир не голосовал никогда.

Она быстро приобрела вкус к политической деятельности. 12 декабря 1952 года из своего дома на Хэмптон-роуд Вера шлет письмо в «Корнелл дейли сан». Накануне в редакционной статье эта университетская газета призывала к защите профессора Оуэна Лэттимора, известного китаеведа, которого Маккарти заклеймил главным советским агентом. Лэттимор стал чуть ли не героем в интеллектуальных кругах; надо сказать, в начале года возглавляемая сенатором Патриком Э. Маккарреном подкомиссия внутренней безопасности двенадцать дней посвятила обстоятельнейшему сбору показаний, но так и не сумела ни по одному из пунктов возбудить дело против этого профессора университета Джонса Хопкинса. Вера, цитируя всевозможные источники, привлекла внимание редакции «Сан» к деятельности Лэттимора, начиная с 1944 года. Она подробно ознакомилась с работами профессора. На ее взгляд, известного синолога, вне всяких сомнений, надо судить: он, безусловно, приложил свою руку к установлению советской власти в Китае. Вера считала, что «оба Мак-Сенатора» ведут подрывную деятельность против самих себя, объявляя «каждого наследника Томаса Дьюи» коммунистом, но сожаление у нее вызывали не скомпрометированные репутации, а исключительно то, что сенаторская «оголтелость дает возможность настоящим коммунистам оставаться в тени» [191]