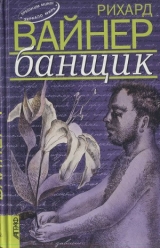

Текст книги "Банщик"

Автор книги: Рихард Вайнер

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)

Изначально эта ситуация в рассказе выстраивалась вот как: некто, назовем его Яном, едва выйдя из дому, встречает близкого друга, которого он давно не видел, и тот бросается в его объятия, очень радуясь тому, что после долгой разлуки они вновь встретились. Друга мы назовем Вацлавом. Ян тоже обрадован и решает отказаться от прогулки, не столь, впрочем, важной. Эту встречу двух друзей предполагалось описать таким образом, чтобы нельзя было усомниться, с одной стороны, во внутренней потребности Вацлава нанести визит, а с другой – в потребности Яна уделить внимание давнему другу и достойно принять его. – Тем самым была бы решена задача, почему оба по доброй воле желают этого визита. Теперь мне предстояло сделать так, чтобы в действительности он не состоялся. Для этого было необходимо, чтобы Вацлав и Ян ненадолго вновь расстались. Однако же мотив расставания следовало выбрать такой, чтобы он ничем не нарушил расположение духа обоих друзей. Придумать можно было все что угодно, и я, ненадолго задумавшись, решил, что расстанутся они по причине самого визита. Я готов признать, что с точки зрения повествования моя интрига очень слаба, если не нелепа, но по крайней мере можно сказать, что она не нарушает его основы. Ян, стремясь придать беседе, которую оба они с радостью предвкушали, как можно больше доверительности, решает накрыть на стол и просит Вацлава сходить в лавочку неподалеку за пирожными, в то время как сам он возвращается домой, чтобы все подготовить. Такое разделение обязанностей призвано сберечь время для желанной беседы, которое обоим друзьям сегодня особенно драгоценно. Вацлав с радостью соглашается и идет за сладостями. Ян между тем придвигает стулья и столик к камину, готовит чай и ждет. Проходят минута за минутой, час за часом, а подготовленный стул все еще пуст и ждет.

Я не стану сейчас подробно описывать внутреннее состояние Яна во время этого ожидания. Как его нетерпение сменилось злостью, взрывами гнева, потом беспомощностью, отчаянием, и как наконец его охватил ужас – тогда, когда он начал хладнокровно рассуждать. (Хладнокровно, разумеется, с его точки зрения.) Теперь меня скорее занимают средства, при помощи которых я хотел изобразить ужас Яна и передать его читателю. (Какое удовлетворение могло бы это мне принести, тогда как сейчас остается только ограничить себя холодным и трезвым раскрытием секретов моей творческой кухни!) Первая и, собственно, единственная задача состояла в том, чтобы перекрыть все источники, из которых Ян мог бы почерпнуть сведения о том, почему Вацлав не вернулся. Короче, нужно было окружить сюжет ореолом некоей наиболее правдоподобной тайны. Здесь начались огромные трудности, о которые, собственно, и разбился весь план, хотя я не утверждаю, что в ином случае он бы обязательно устоял. Причиной, почему Вацлав не пришел, могло быть, объективно говоря, либо его собственное решение, либо некое внешнее препятствие. Задача состояла в том, чтобы исключить обе возможности, ибо я мог рассчитывать на успех, лишь если мне удастся доказать, что в моей истории воцарилась некая абсолютная пустота, возникновение которой невозможно объяснить никаким естественным или сверхъестественным способом.

Физические препятствия я стремился устранить уже самим выбором сцены. А именно: я хотел поставить условие, что Ян и Вацлав были до недавнего времени близкими друзьями и имели одних и тех же знакомых. Однако Ян, проявлявший склонность к чудачествам, отчего-то задумал несколько месяцев назад вырваться из своего окружения, решившись начать жизнь отшельника, и осуществил свой замысел, покинув квартал, который соответствовал его профессии и склонностям, и поселившись в другом районе, где он прежде никогда не бывал и где мог не опасаться встретить знакомых. Чтобы это выглядело правдоподобным, местом действия надлежало выбрать некий большой город. И я выбрал Париж. В таком вот парижском квартале Яна и отыскал Вацлав, которому было грустно и который хотел провести с Яном несколько часов за дружеской беседой. Почему же, спрашивал я себя, он не вернулся из лавочки? Приглядимся повнимательнее: маловероятно, а вернее сказать – невозможно, что он встретил знакомого, которому удалось увести его с собой. Но если даже и так, то разве не был Ян его лучшим другом, к которому он сегодня намеренно пришел, и разве он не знал, каким важным событием стал для Яна его приход? А если знал, то обязательно хотя бы заглянул извиниться, тем более что лавка была возле самого дома Яна. Авария также неубедительна. Улица, где жил Ян, слыла очень тихой, городской транспорт ездил далеко оттуда, а частный был большой редкостью. Ибо улица Яна была так называемым пассажем. К тому же, если бы Вацлав угодил под колеса, Ян непременно услышал бы суматоху, поднявшуюся на маленькой и тихой улочке. Я полагал, что по этой же причине имею право исключить из списка возможных препятствий и преступление. Однако, чтобы окончательно отмести эти причины, я пошел по следам Вацлава. Вот что я придумал: Ян, прождав в отчаянии несколько часов, спустился вниз и справился в лавке (на улице она была единственной), не заходил ли туда несколько часов назад такой-то человек. Продавщица, хорошо знавшая Яна, не только подтвердила, что этот господин здесь был, но и добавила, что обратила внимание на его веселый вид, а потому спросила по-соседски, что такого приятного с ним приключилось. Он якобы ответил, что после долгой разлуки вновь встретил друга, и рассказал, какую искреннюю радость испытал при встрече, увидев по поведению друга, что тот радуется не меньше. В своей откровенности, ибо в минуты счастья мы бываем откровенны, он даже назвал имя Яна, полагая, что собеседнице оно наверняка известно, и не ошибся. Отпустив товар Вацлаву, женщина вышла на улицу и видела, как он направился к дому Яна. Лавочница отчетливо видела, что он, подобно иностранцу, разглядывал номер дома, в котором, как она знала, живет Ян. Но эту деталь женщина запомнила лишь мельком, потому что как раз тогда, когда Вацлав остановился перед домом, ей пришлось вернуться за прилавок к новому покупателю. Вот как я поступил, чтобы полностью исключить несчастный случай… по крайней мере до того, как Вацлав подошел к дому Яна. Впрочем, остается еще одна возможность: Вацлав ошибся номером дома, прошел дальше (чего лавочница видеть уже не могла), заблудился, и ему не захотелось возвращаться. Однако эта возможность столь маловероятна, что мне показалось вполне допустимым предположить, что Ян (когда он боролся со своим ужасом) просто не принимал ее во внимание. Конечно, объективно подобное могло случиться, но вопрос в том, пошел ли бы Ян к цели по этому следу, не выводящему его пока за пределы мира реального. Ответ был бы отрицательным и в том случае, если Вацлав не стал бы приглядываться к табличке с номером, – ведь совсем недавно оба приятеля столкнулись на крыльце именно этого дома, а следовательно, Вацлав прекрасно знал адрес Яна.

Итак, вот вкратце содержание рассказанного: друзья встретились перед домом, причем оба этим приятно удивлены и обрадованы. Обменявшись несколькими теплыми словами, они – по предложению Яна – вновь расстались, чтобы подготовиться к совместному чаепитию. Разошлись они в полном согласии. Но Вацлав (который хорошо знал адрес Яна) больше не вернулся. Он заходил в лавку на той же улице – продавщица, как водится в Париже, знала имя своего соседа Яна и то, где он живет, – купил пирожных и вернулся к дому Яна. В последний раз его видели, когда он вглядывался в номер на доме, куда собирался войти. Вплоть до этой минуты доказано, что с ним не случилось никакого несчастья и что никто не сбил его с пути.

Теперь же осталось рассмотреть три последние возможности.

Первая: Вацлав вошел в дом, и там с ним произошло нечто необъяснимое. Против этого предположения говорят следующие обстоятельства: дом Яна был так называемый maison meublee, то есть пансион, где все комнаты сдаются квартирантам. Дом этот достался по наследству одному служащему магазина «Бон-Марше», чья жена сама и управляла пансионом. Это были в высшей степени скромные и честные люди. Пансион был маленький, всего на шесть комнат, и сдавали их в основном людям, проводившим весь день вне дома и возвращавшимся лишь переночевать. Исключение составляли только Ян и некая барышня. Дверь на улицу была весь день заперта. У жильцов имелись ключи, чужие звонили, и хозяйка открывала им обычным в Париже способом: дергала за шнур, не выходя из своей квартиры, состоявшей из кухни и двух комнат (гостиной и спальни). Кухня, где хозяйка проводила день, служила также швейцарской, а это означало, что там имелось окошко, глядевшее в небольшую арку. В окошко было видно каждого, кто входил в дом. И если допустить, что хозяйка порой не обращала внимания на жильцов, которые открывали дверь сами, то почти исключено, что она не заметила кого-либо, кому открыла собственноручно, то есть человека, объявившего о себе звонком. Итак, я выяснил, что в тот день, а точнее, в те часы, пока я ожидал Вацлава, хозяйка не только не видела, чтобы кто-нибудь из жильцов проходил мимо, но и никого не впускала по той простой причине, что никто ее об этом не просил. Следовательно, Вацлав в дом не входил.

Вторая возможность: Вацлав все же подошел к дому и собирался позвонить, но тут случилось нечто сверхъестественное, что помешало осуществиться его намерению. Конечно, мысль эта абсурдна, ибо оперирует с запредельным. Кстати говоря, исключается также предположение, что Вацлава кто-то увел в то самое мгновение, когда он смотрел на номер дома. Ведь, оставаясь в рамках разумного, следует признать, что эта задержка была очень краткой (к чему бы Вацлаву долго разглядывать номер?) и приблизиться к нему за это время никто не мог, поскольку лавочница точно помнила, что тихая улочка тогда была пуста.

Третья возможность: Вацлав подошел к моему дому, но внезапно передумал и ушел, даже не предупредив меня. Это вполне вероятное объяснение, и о нем решительно можно поразмышлять. Под «вероятным объяснением» подразумевается вот что: если некоторое время тому назад я переехал в эти весьма печальные места, где жил отшельником, не покидая среды, нимало меня не удовлетворявшей, это могло иметь своей причиной чудачество, но предполагать, что такое чудачество лишено глубоких корней, было бы, читатель, бесчеловечно.

У меня были серьезные поводы для отшельнической жизни, и то обстоятельство, что Вацлав после некоторых колебаний отправился меня разыскивать (а это, читатель, все равно что порадовать), подтверждает мои слова. Ибо доказывает, что он не возненавидел меня за мое чудачество. Он! Натура столь прямая, несентиментальная, на дух не переносящая любое притворство, любую фальшь. (Единственно в том, что касается характера Вацлава, я добиваюсь, чтобы ты мне поверил, и только – больше ни в чем.) Он бы – поверь – не пришел ко мне (и тем более по собственной воле), если бы наша дружба распалась по моей вине, например, оттого, что я принялся ломать комедию или неправильно себя повел. Если он пришел, значит, он сочувствовал мне, хотел поддержать и утешить в несчастий, ощущал потребность повидаться со мной… значит, он рассудил, что мне тоже нужно его присутствие.

Он не был да и не мог быть обманут в своих ожиданиях. Встретившись со мной возле дома, он увидел, что я рад ему, что принимаю его с распростертыми объятиями, более того – приветствую как своего утешителя, если не как избавителя. И я тоже не обманываю себя, говоря, что его охватила радость, и даже не потому, что он вновь увидел меня, но потому, что он наверняка заметил мое счастье. Наш короткий разговор у дома никак не мог поколебать его намерений. Беседа, длившаяся столь недолго, полнилась сердечными проявлениями дружбы, и когда мы, договорившись обо всем, разошлись (я – вновь наверх, а он – в лавку), то оба были убеждены, что вскоре вновь свидимся в совершеннейшем согласии. Ведь он действительно отправился в лавку и купил то, что я просил.

И все-таки он не вернулся… Когда и почему изменились его намерения? Сами посудите: я ведь уже объяснил, что физическая помеха исключается, а о помехе сверхъестественной между нами, людьми разумными, и речи быть не может. И все-таки случай этот загадочен, а для меня – еще и ужасен. Загадочен – ибо нельзя объяснить переворот в мыслях и чувствах, заставивший человека уйти, а ужасен потому, что, несомненно, глубинную причину такого поступка – если таковая вообще существовала – можно отыскать лишь в сознании того, кто не явился и кто, хотя и не вернулся осознанно, не сумел даже приблизительно оценить последствия своего упрямства: ибо, сумей он их оценить, он пришел бы, невзирая ни на что. Ведь разве я веду речь не о Вацлаве, лучшем из людей и лучшем из друзей?

Если бы я мог поверить, что путь ему преградило нечто непреодолимое или пугающе загадочное, если бы я мог допустить, что причина, по которой он покинул меня, изначально непостижима для смертного, мой ужас от оставшейся пустоты был бы куда меньше, чем теперь, когда я вынужден предполагать один лишь сдвиг мыслей и чувств, ставший причиной всего этого. И отыскать его корни нельзя, ибо для этого придется покинуть пределы логики и сферу обыденных человеческих чувств.

Ну и что же дает нам последнее «разумное объяснение»? Можно ли остановиться хотя бы на нем? В том-то и ужас, что нельзя. И все же, приблизившись к самому рубежу нашего мира в тщетной попытке отыскать здесь причину случившегося, я, рационалист, не могу смириться с мыслью, что отыскать ее нельзя. Она просто обязана относиться к сфере Естественного и, значит, не иметь касательства к трансцендентному, а потому, увы, она еще ужаснее в своей непостижимости!

Это как если бы после смерти дорогого тебе существа, погибшего в морской катастрофе, ты вдруг уверил себя, что причиною смерти является не сама катастрофа, но некое обстоятельство до смешного постороннее, скажем, зубная боль или укус блохи.

И вот теперь, перестав делать вид, будто речь вдет о вымышленном случае, и, напротив, открыто признаваясь, что описанная здесь история произошла со мною самим в 1914 году в парижском Passage Stanislas (ныне – rue Jules Chaplin), где я тогда жил, я могу наконец приступить к объективному рассказу о таинственном событии, в котором, помимо меня, замешан бельгиец Эмиль Дерменгем. (Ныне я также могу признаться, что до сей поры сохранял иллюзию вымысла лишь как средство защиты от себя самого, чтобы добиться желанной отстраненности от собственной истории и таким образом позволить себе насколько возможно детальное описание события, при воспоминании о котором меня и сегодня еще бросает в дрожь.)

Итак, в тот день, вернувшись домой в самом веселом расположении духа, как и подобает человеку, встретившему свое счастье, я приготовил чай, а потом несколько часов прождал понапрасну, утешая себя самыми убогими и жалкими вымыслами, и за это время мною овладевали попеременно то скорбь, то гнев, то отвращение, так что эти чувства надолго, быть может, до гробовой доски, мрачной тенью легли на мой жизненный путь. Тогда, однако, я не мог выяснить истинную причину случившегося, потому что не начал еще заниматься расследованием. И именно поэтому ужас не поглотил меня – ведь до тех пор моей фантазии не клали предела показания свидетелей. Худшее ждало меня впереди.

Проведя несколько часов в отвратительном смятении, недвижный, на кушетке напротив пустого стула, приготовленного для Эмиля, я наконец решился на поиски. На случаи, если мои друг явится во время моего минутного отсутствия, я написал на листе бумаги большими буквами, что вот-вот вернусь, и вдобавок предупредил хозяйку, чтобы она попросила господина, который может прийти ко мне, дождаться моего возвращения. Мера была излишней и бессмысленной, ибо лавка находилась всего в нескольких шагах и я никак не мог бы разминуться с Эмилем.

Во всяком случае, из этого видно, что я не был невменяем и что действовал разумно и по плану. Выйдя из дому, я направился в лавку, где и получил все сведения. Можно себе представить, в каком состоянии я возвратился домой (в ответ на мой вопрос хозяйка сказала, что меня никто не разыскивал) и как провел вечер и ночь. Теперь, когда все объяснения, которыми я до сих пор утешался, сгинули бесследно, точно вода в песке, я осознал весь ужас этого необъяснимого происшествия.

Конечно, я нимало не сомневался, что какое-то объяснение существует и что рассудок в состоянии его доискаться. Но хотя я и был полностью убежден в естественной природе происшествия, мне все-таки не удалось избежать возмущения, возраставшего по мере того, как я был вынужден отказываться от тех или иных следов, ведших в никуда. Способы этого внутреннего следствия я уже описал. Я стремился передать его ход как можно более обстоятельно и отвлеченно, опасливо избегая малейших намеков на те душевные корчи, что мучили меня тогда. В конце концов, как я уже сказал, мне не осталось ничего иного, кроме как считать доказанным тот факт, что Эмиль не явился, поскольку намеревался покинуть меня. Но, зная хорошо своего друга, я понимал, что в качестве возможных поводов для такого его поступка не годятся ни фривольная небрежность, ни мелкое недовольство, ни безудержная самовлюбленность.

Никогда! Без вмешательства извне, а вернее, без чьего-либо влияния он не принял бы свое жестокое решение. Но на ком ином, если не на мне, мог лежать груз вины? И что побудило такого человека, как Эмиль, бросить меня в моей боли, о которой он не мог не знать? Только то, что я тяжко и непоправимо провинился перед ним! Итак, это моя вина! Но далее я вопрошаю: когда же я провинился? И на основании всех свидетельств прихожу к убеждению, что это не могло случиться прежде, чем мы расстались перед домом. Вот оно как! Я провинился перед другом, тяжко провинился, пребывая в отсутствии и неведении. В глубоком неведении. И я осознаю, что нельзя жить в ужасе более ужасном, чем этот ужас.

Но этот вывод давал лишь видимость решения. На самом деле тайна так и осталась тайной, и, хотя какое-то мгновение казалось, будто я нашел к ней ключ, вскоре мне пришлось признать, что ключ этот для меня – такая же загадка, замена неизвестного неизвестным. И происшествие, по-прежнему оставаясь таинственным и наводящим ужас, вдруг обернулось проблемой моральной, превратилось в источник сомнений и угрызений совести.

Да, нынче я, разумеется, справился с этим хотя бы настолько, что способен к анализу и подробному отчету. И пускай от моего описания веет холодом и чем-то вроде усталости! Я уже давным-давно отказался от мысли привести в ужас читателя, который прочтет историю того рокового вечера. Иной была сегодня моя цель! (Какой именно, я уже говорил.) – И все же полагаю, что среди тех, кто однажды пережил хотя бы подобие моего ужаса, не найдется никого, кто бы не понял, какая давящая тяжесть на меня обрушилась и что я имею в виду, когда говорю, что вместе с ужасом я ощутил еще и неловкость. Ибо нельзя было не заметить, что при всей таинственности происшествия хотя бы то не могло оставаться тайной, что сам ужас и вызвавшее его неведомое принадлежат к разным сферам, что они сходятся только где-то в бесконечности, что они несоотносимы друг с другом; более того – как я уже сказал вначале – их отношения перевернуты, они не таковы, как у вынесенного справедливого приговора и подсознательной вины, а таковы, как у приговора пусть и справедливого, но необоснованного, и вины не подсознательной.

Вскоре, однако, рассыпалось и предположение, что я отвечаю за вину неведомую, но определенную, то есть за вину перед Эмилем.

После описанных событий миновало несколько недель (прожитых мною в одиночестве, если это возможно, еще более полном, чем прежде), и вот я повстречался с Эмилем во время вечерней прогулки по Butte Chaumont. Мы шагали навстречу друг другу, оба без спутников. Когда он заметил меня, его хмурое лицо просветлело, он ускорил шаг и через мгновение горячо пожал мою руку. Излучая сердечность, он участливо расспрашивал о моих делах и наконец сказал: «Все-таки надо мне как-нибудь зайти к тебе в гости». Я лишился дара речи. То, что он валяет дурака, было исключено. Следовательно, оставалось два объяснения: либо он совершенно забыл, что однажды уже почти побывал у меня в гостях, либо это произошло лишь в моем больном воображении.

Однако нет! Воображаемым его тогдашний визит не был: ведь о нем мне говорили и люди посторонние. А если допустить, что он не только простил, но и забыл обиду, что нанес я ему? Я решил испытать его и сказал:

– Не будем говорить о том случае, ответь только: ты простил меня, если я тебя тогда обидел?

Но тут на его лице отразилось удивление и, кажется, беспокойство, и даже, кажется, ужас, ибо, задавая вопрос, я тревожился, и голос мой дрожал.

– О каком это случае ты говоришь? – промолвил он. – Я не помню, чтобы ты меня когда-нибудь обидел.

И понял я, что ничем не провинился перед ним и что наказание постигло меня за ту мою великую Вину, которая не имеет отношения ни к вещам, ни к людям, которая рождает зло не через предметы, но непосредственно через самое себя, – зло потаенное и бессмысленное, проклятие моей жизни.

Один-единственный раз проявило оно себя, дабы напомнить о своем существовании. И орудием для этого был выбран Эмиль. Так чего еще можно было ожидать от него, кроме забывчивости, после того как он сыграл предназначенную ему роль простого орудия?

И все сразу стало выглядеть иначе: значит, мой ужас, неизлечимый, пожизненный ужас, это есть ужас перед виной моей жизни. А я не знаю ни пределов его, ни того, откуда он взялся. Знаю лишь, что он существует и что от него нельзя избавиться.

Нет, не случайно история того дня предстала в таком резком свете именно сейчас, когда вокруг бушует леденящая кровь вакханалия миллионов Вин, творившихся годами всеми жизнями перед жизнями всеми. Не случайно мыкаюсь я вот уже который месяц, прячась от солнечного света, с треклятым замыслом этого рассказа, который мне никогда не дано будет написать.

Какой мелочью кажутся технические трудности, встречающиеся на пути, – которые сами по себе вообще-то весьма значительны, ибо сложно одолеть и облечь в слова это ключевое для будущего рассказа нескончаемое хитросплетение наигрубейшей реальности и отвлеченнейшей сверхъестественности! Какая все это мелочь в сравнении с ужасным приказом, который запрещает избавиться от заклятия произнесением вслух формулы его квинтэссенции. Она непостижима, ее не добыть ни просьбами, ни мольбами, ни отчаянными призывами.

И все, что я здесь сжато и примитивно описал, нужно лишь для того, чтобы вынудить меня к убийственному признанию: я утопаю в своей Вине, захлебываюсь ею, брожу по колено в грехе – но не знаю и никогда не узнаю, что это за грех. И пустой стул, который стоит здесь предо мною, когда я дописываю этот манифест своего неуклонного падения, подобен круглому разверстому рту рыбьей немоты. И кажется мне, что на вопрос, который задаю я ему, этот отвратительный рот отвечает мерзким неслышным жеванием беззубых челюстей.