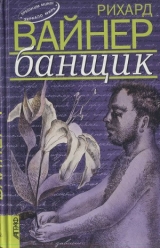

Текст книги "Банщик"

Автор книги: Рихард Вайнер

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)

СУМАТОШНАЯ ТИШИНА

© Перевод И. Безрукова

Чем были для него коварные выстрелы винтовок и разрывы шрапнели? Какая разница, плохо или хорошо стрелял противник, расплавился ли свинцовый конус перед, над или за окопом, высоко ли, низко ли, слева или справа от него, либо вообще над ним – от всего этого его, сидящего, защищал вертикальный бруствер, на метр возвышавшийся над ним. Вертикаль была могущественной защитницей – и он, и все прочие знали это, – самой могущественной и к тому же самой ласковой, истинная губительница зла: прочная преграда. И вдобавок впереди располагался вал, а над головой – навес, засыпанный землей и оплетенный гибкими молодыми ветвями, тоже добрые друзья. Но прежде всего, разумеется, вертикаль, вертикаль! И если это так, то что же удивительного в том, что именно столб является метафорой строптивой несущей силы и всего того, что бесконечно и что по праву возвышается над всем прочим?! Он льнул к ней, вернее сказать – он к ней притулился. Его профиль в полумраке траншейных ходов неясно рисовался на земляной вертикали насыпи: в таком положении и ноги, вытянутые вдоль, оказывались в безопасной полосе. И от этой могущественной вертикали веяло таким спокойствием, что тишина – молчаливая, настороженная – стояла даже во время самых ожесточенных перестрелок, даже тогда, когда прилетала шрапнель, от которой нельзя укрыться, потому что она для окопов – словно провидение, и никому и в голову не приходит ожидать от этого провидения милосердия! Но и тогда близость вертикали, пускай мало что значащая, поддерживала доверие, а сама она, вертикаль, пусть и бессильная, успокаивала, словно старый заслуженный сановник, давно утративший влияние, но по-прежнему вызывающий уважение. И тот, кто пребывал в близости бруствера, под его защитой и сенью, проникался этой уверенностью в себе, этим горделивым самоуважением и прирожденным нежеланием подчиняться, так что его охватывало чувство, присущее вознице, у которого понесли кони, но который все еще верит, что сам управляет колесницей. И, свернувшись калачиком под навесом, ни дать ни взять связанная жертва, обреченная на заклание, он, поднимая взор к небу, которое проглядывало сквозь маленькие окошечки в навесе, чувствовал, что все еще остается человеком. И даже в самое страшное военное ненастье, среди грохота и рыка, он, подопечный вертикали, творение, которому лишь в присутствии этой защитницы удавалось хотя немного ощущать себя человеком, верил, что он и в самом деле им является, и чувствовал прилив силы и желание противостоять. И внутри него разливался покой. И вот откуда тишина вокруг.

Бывают дни, когда окопы вдоль всего длинного-длинного фронта взбудораживаются, и никто не знает, отчего. Время послеобеденное, все спокойно, все болтают ни о чем. Солнце плещется в окопах. Всем кажется, будто это – порука их безопасности. Вот почему офицеры решились отправиться в «казино», а рядовые соседствующих рот – сходить друг к другу в гости. И только патрули стоят через каждые пятьдесят метров. По привычке. Над армией парит ощущение безопасности… И тут вдалеке внезапно расквакался ружейный хор. Причем не как обычно, когда роптание одной винтовки рождает хор, accelerando, crescendo, но хор образовался как-то сразу, рра-рра, рру-рра, точно горох рассыпался. Паралич поразил члены армии вдоль всего длинного-длинного фронта. Паралич – точно в замке спящей красавицы. Речи смолкли. Нет, это не испуг. Все обратилось в слух. И вот – ре-те-те, ре-та-та, ври-вра-вро – тут каждый занимает свое место. Стоят, ждут, переминаются с ноги на ногу: что-то будет? – А вдалеке: рра-рра-рру; рра-рра-рру, рра-diminuendo. Тишина. Но вдоль всего длинного-длинного фронта бурлят подводные течения. Тишина. Чья-то винтовка выстрелила. И с другой стороны одинокое: пенк! И: вззз-пт. Тишина. Позади бухнула пушка. Ей ответили. Несколько винтовок самовольно раскашлялись, точно чахоточные. И вот: фччч-зз. Над головами ударили в медные тарелки. Шрапнель. Завыли ее свинцовые пули. Сухая листва осыпается. И мысли за брустверами, когда разыгрался этот дикий концерт, упорядочиваются и успокаиваются. И весь полк заболевает некоей скрытой лихорадкой: это что-то вроде нарушения в пищеварительном тракте. До самого вечера – выстрел за выстрелом. Под защитой вертикали безопасно, однако ужас все длится – пугающе близко. Уже никто не обращает внимания ни на то, что ураган усиливается, ни на то, что время от времени он утихомиривается, просто все вместе воспринимается как однообразное furiozo. Тебя насильно втиснули во что-то; может, даже ты – это больше не ты? Но за вертикалью – ах, там рычание обложено тишиной. Нет, не так! Тишина коренится в самом рычании. В промежутках между выстрелами сердце оттаивает, а при каждом «бах!» вера, что ты выживешь, замирает и цепенеет. Вплетенный в грубую жесткую ткань звенящих, обжигающих, взрывающихся звуков, завываний и рыка, точно в сон, с пылающей головой и ледяным сердцем, он пишет в тени вертикали письма, он пишет: «Дорогие мои, вчера мне написал такой-то… я здоров… ваша посылка пришла в целости, было так вкусно… и всем тоже понравилось. Особенно пирог с вишнями!.. Пишу вам среди страшного грохота, только несколько строк… не беспокойтесь понапрасну… сейчас у меня много забот. И когда только это все закончится? Что поделывают знакомые?.. Не волнуйтесь за меня. Я уже приспособился и научился уворачиваться от пуль… И за какие это наши прегрешения? Наверняка же за прегрешения. Сейчас здесь довольно шумно, но я спокоен, и меня это как-то не трогает. Ко всему привыкаешь… Пишите. Целую вас…»

Он перечитывает написанное, водя карандашом под строками, и вычеркивает слова «И за какие это наши прегрешения? Наверняка же за прегрешения», потому что они тут как-то не к месту. Сидя в бункере с перископом, он время от времени отрывается от бумаги и заглядывает в его зеркальце. Однако ни наблюдать, ни писать ему не под силу. Вплетенный и втиснутый в грубую и жесткую ткань, он ни к чему не может прилепиться, ни с чем не может срастись, ему кажется, что эта безумная перестрелка обтачивает его на токарном станке.

По ходу сообщения к нему пробирается Лукиняк. Под правой рукой он держит небольшую коробку; поскольку рука занята, он не смог пользоваться ею, чтобы ползти на четвереньках и не высовываться из укрытия. О землю он опирается только левой, в которой зажато несколько открыток и писем… ярко синеет какой-то конверт. Когда он ползет вот этак, бороздя коленями непросохшую грязь, тяжело опираясь на левую руку, держа голову горизонтально, глаза вытаращены, улыбка сияет, то сильно смахивает на павиана. Его офицер кричит на него, сам едва это сознавая: «Лукиняк, осел, да зачем же ты сюда приполз, осел ты этакий?!» Лукиняк приближается, медленно, не реагируя ни словом, ни взглядом, ни улыбкой, ни недовольной гримасой. Его офицер кричит на него: «Лукиняк, осел, я же сто раз тебе говорил, чтобы в такую погоду ты не вылезал из укрытия, вот ведь осел!»

Лукиняк приближается, не реагирует – молчит, не хмурится. Его офицер наконец заметил синее послание и больше уже ничего не говорит. Они смотрят друг другу в глаза, Лукиняк и поручик, и по мере того, как денщик приближается, взгляды обоих точно сращиваются. Лукиняк-павиан садится на корточки и сразу превращается в мальчишку, наконец-то он заговорил, а сказал он: «Wertsendung[12]12

Посылка (нем.).

[Закрыть]. И еще вот это письмо. Я подумал, что…» И совершенно понятно, что ни одно из слов, какие выкрикивал поручик, в нем не задержалось. Под защитой вертикали вала Лукиняк заметно оживляется, распрямляется, подсаживается ближе к своему офицеру, купается в безопасности. Сейчас они оба, словно братья. Не виделись полдня, а это много. Лукиняк занимался у речушки стиркой и с удовольствием рассказал бы об этом, но никак не может справиться со смущением.

– Wertsendung, – повторяет опять денщик. А офицер говорит: «Распакуй». Ему следовало бы (и он очень этого хочет) начать с письма, но посылка так его интересует, что он принимается помогать Лукиняку. Это фронтовые лакомства: шоколад, консервы, паштет, пирог, конфеты, а сверху – еловая веточка. Беря то одно, то другое, он начинает раздавать деликатесы направо и налево и перебрасывать через земляные стенки, которые делят траншею на ячейки. Кое-что осталось: «Неси назад. И вот это письмо тоже».

Лукиняк взял, но с места не двигается. Что этим двоим сказать друг другу? В общем-то, нечего. Оба пребывают в растерянности, которая, впрочем, им нисколько не мешает. Один улыбнулся, за ним второй.

– Господин поручик…

– Чего тебе?

– Эх, господин поручик, да ничего. Паршивый день…

– Лукиняк!

Денщик смотрит… но продолжения не следует. Лукиняк не осмеливается настаивать на продолжении. Мысль его офицера как-то растеклась, да и кто знает, была ли мысль.

– Дождись темноты. Сейчас назад нельзя. Молчи и ешь.

Он принялся за письма.

– Как дела дома, господин поручик?

– Все здоровы.

– А синее письмо? – Маленькие глазки Лукиняка решились улыбнуться.

– Заткнись!

– Слушаюсь, господин поручик!

Это мгновение взаимопонимания взметнулось над окопом и, возможно, вот-вот столкнется с летящей шрапнелью. И хотя ты почувствовал, что здесь начала зарождаться какая-то новая атмосфера, что в организме войны шевельнулось некое новое образование, ты понимаешь, что попытка эта обречена на неудачу и что рычащая тишина немедленно поглотит все, что только осмелилось пискнуть в иной тональности, чем та, которая сотрясает ее саму и которая вся и есть сотрясение.

И было еще кое-что, что попыталось успокоить выведенное из себя здешнее равновесие: слабый аромат роз пробует вознестись вверх. Но что это оказалось за движение! Оно захирело на корню. И он читает, и вникает, и мысли в голове приходят в полный порядок. Вот только – ну что за собачья жизнь?! – голова раскалывается (хотя мысли в ней в полном порядке), потому что находится она не в обычной воздушной среде, а в чем-то гораздо более плотном. И он читает:

– Мальчик, мальчик мой, что с того, что я разговариваю с людьми о неинтересных, безразличных для меня вещах, что хожу на прогулки туда, где мы бывали с тобой вдвоем, и туда, где мы с тобой никогда не бывали, что я наряжаюсь, что я читаю… что размышляю? И как только может существовать такая раздвоенность: сохранить все, привычки и обычаи, незамутненный взгляд, тонкий слух, прежнее владение всеми органами чувств, которые на самом деле заняты сейчас только одним: мыслью о тебе – и единственным ощущением: непреходящим сильнейшим страхом за твою жизнь? Нет, я ни в чем себя не виню. Потому что люблю тебя больше всего на свете. Но вот вопрос: что же такое человеческая душа, может ли она существовать в подобном раздвоенном состоянии? Я раздвоена постоянно, чем бы я ни занималась, я вся устремлена к тебе, но ведь есть еще и что-то другое, от чего я, к сожалению, не могу избавиться. Поверь, иногда моя печаль, моя тоска, моя озабоченность превращаются в моих врагов, они как будто жестоко упрекают меня за то, что наряду с ними ко мне приходят чувства и мысли грубые и приземленные. Я знаю, что моей вины в этом нет; и все же стесняюсь их, как живых, и думаю кощунственно: как хорошо было бы только страдать, переживать чистое страдание, безраздельную муку, дрожать за тебя, ибо мне кажется, что боль моя, если бы она была чиста, то есть если бы ни с кем меня не делила, была бы прекрасна. Она бы стала великим и почти радостным чувством… Вот видишь, я не боюсь жаловаться на свою оскорбительную тоску, ибо люблю тебя, хотя и не понимаю толком, что же такое моя любовь. Чем ты сейчас живешь? Что такое война? Знаешь, я ведь не имею о ней ни малейшего представления. Но скажи, разве можно не представлять себе то, к чему судорожно тянется каждая частичка моего существа в каждую самую крохотную долю секунды?

Суть в том, что я не верю тем страшным картинам, которые рисует мне моя больная фантазия, хотя мое внутреннее зрение не устает ужасаться непрекращающейся всемирной бойне… и вы стоите друг напротив друга, такие страшные… и хотя мой внутренний слух непрестанно ужасает дикий рев. Я не верю в этот кошмар, не верю в то, что он не имеет конца, но не могу его не слышать. По ночам, особенно под утро, когда опускается туман и точно сурдинку надевает на птичье пение, в полдень, в нашей беседке – ты же знаешь, как тихо там бывает, – и во второй половине дня в моей комнате, окна которой выходят в поле, где не видно сейчас ни единого живого существа, и везде, и всегда, когда вокруг стоит тишина, пусть даже такая, что способна заглушить все громы мира, а еще тогда (и, пожалуй, в первую очередь именно тогда), когда на истинный покой, меня окружающий, наслаивается весь этот грохот и рык – и я места себе не нахожу от беспокойства. Жуткая, больная фантазия немилосердно и беспрестанно лжет моему неверию, живописуя картины ужасные и грозные, – нет-нет, ты никогда не видел ничего подобного! И все-таки! Прости меня, милый мой мальчик, что я пишу тебе про все эти страсти, требуя сочувствия к себе (а пишу я это для того, чтобы ты уверился, что я тоже страдаю). Все это не заслуживает ни малейшего внимания тех, кто сейчас на фронте, я же заслуживаю твоего презрения. И все-таки я говорю: если бы я меньше любила тебя, эти боли, почти физические, меньше терзали бы меня. Ах, если бы возрастающая их сила была прямо пропорциональна возможности защитить тебя! Но я переживаю мучения, и мне кажется, что чем страшнее картины, среди которых ты мне являешься, тем бледнее становится тот ад, что окружает тебя в действительности. Пропасть, куда я лечу, бездонна, и нет такой черноты, что чернее мыслей, которыми я сама себя истязаю. Но зачем же я пишу тебе все это? Неужели я настолько тщеславна, что хочу убедить тебя, будто в определенном смысле я тоже вместе с тобой на войне? Да, мысленно я все время с тобой, даже тогда, когда мне приходится заниматься всякими повседневными мелочами, – если бы ты увидел меня сейчас, то понял бы, что моя жизнь в корне переменилась. Где бы я ни находилась, о чем бы ни думала, всегда и везде обступает меня раздвоенность, распавшийся воздух, от одной из составляющих которого, адского грохота, я никуда не могу убежать. Внутри меня неустанно бушует ураган войны – именно неустанно! – и вырывается наружу, и взвихряет в какие-то немыслимые, неестественные смерчи глубочайшую, святейшую тишину нашей часовенки, которая тебе отлично известна и где – помнишь? – прогуливались наши с тобой мысли, в глубочайшем молчании, проистекающем из глубочайшего взаимопонимания… Странное, однако, нынче письмо пишу я тебе. Ты, пожалуй, подумаешь, что я тронулась умом и страдаю галлюцинациями. Может, я и вправду больна. Но такова уж моя теперешняя жизнь – на самом деле все обстоит куда хуже, я просто не умею выразить это словами. Поймешь ли ты меня, не знаю, но все же пишу: мои чувства, мои воспоминания, мои впечатления раздвоились. Абсолют для меня больше не существует. Мне кажется, что мой сон постоянно прерывается, а мое бодрствование то и дело нарушается. Это ужасно, настолько ужасно, что даже своему злейшему врагу не пожелала бы я испытать и намека на те черные часы, что терзают мою душу…

Послание оскорбительным образом контрастировало с цветом бумаги, на котором было написано, и со слабым ароматом, которое источало. С ним как-то трудно было согласиться; от него веяло чем-то сомнамбулическим, оно было до ужаса холодным и в то же время до дрожи страстным. Он был не в состоянии читать его с радостью – чего бы очень хотел, – но там были слова и выражения, которые зацепили его, как удочка крючком. И его охватило подозрение, что письмо это было преднамеренной попыткой и его тоже загнать в состояние раздвоенности, чтобы он торчал тут недвижно, словно кристалл, сросшийся с кристаллом совершенно иного рода; возлюбленная, казалось ему, прислала это письмо для того, чтобы попробовать присосаться к его собственному состоянию духа – в надежде, что им двоим удастся как-то отшлифовать свои несовпадения.

Да разве он и так уже не вел раздвоенное существование? Он глубоко задумался о себе, не подозревая, что при этом схватил Лукиняка за руку и что Лукиняк уставился на него широко открытыми от удивления и страха глазами: денщика обуревали странные сомнения, но он не решался ни шевельнуться, ни – тем более – высвободиться.

Достаточно было пощупать пульс, приложить руку ко лбу: лоб пылал, а пульс был торопливый, и губы пересохли – температура поднялась. Но, кажется, жар не так уж силен, чтобы одолеть его и лишить способности ясно мыслить. Надо бы пройтись по траншее и поглядеть на своих солдат. И вот он шагает вдоль окопов, отдает приказы, задает вопросы – и видит, что все в порядке. Он внимательно приглядывается к солдатам, желая убедиться, что они не глазеют на него. Вовсе нет. Да и звук его голоса, в котором ему самому слышится что-то незнакомое, не кажется им непривычным. Это же можно увидеть глазами, а глаза у него видят. Вроде бы все по-прежнему. Он даже затевает с прапорщиком Хайнрихом «посторонний» разговор (они стоят возле пулемета), и прапорщик не машет растерянно руками, не пятится и не смотрит неотрывно на носки своих сапог, как он поступает всегда, когда разносится весть о том, что товарищ и командир Лукиняка опять в странном настроении…

Тогда он возвращается – несколько успокоившись – в бункер с перископом, где его все еще дожидается Лукиняк, которому не терпится увидеть поручика, так надолго задержавшегося, и который слегка теряется, когда его наконец видит. Итак: да, температура у него поднялась, но это дело обычное, когда начинается такая сильная канонада, как сегодня. Да и то спокойствие, с каким он к этой канонаде относится, не должно его волновать. Во-первых, привычка, а привычка дает некоторую огрубленность нервов; во-вторых, предыдущие случаи, заканчивавшиеся счастливо; в-третьих, то обстоятельство, что за последние три дня в батальоне погибли три офицера, отчего, разумеется, вероятность его ранения или смерти резко уменьшается; и наконец, в-четвертых, защита вертикали. А еще надо принять во внимание его военный опыт и хорошее знание местности и обычаев вражеских артиллеристов. Все это вместе создает некий панцирь. Это закончится, осознает он, оценивая свои шансы на безопасность, – и видит, что можно оставаться спокойным. Есть надежные гарантии (не абсолютная уверенность, конечно, но – Боже мой! – уверенность!..), допускающие успокоенность – в разумных пределах. Спокойствие, следовательно, не является признаком ненормальности его состояния. Да и вообще – какая там раздвоенность! Он спокоен, хотя вокруг стоит сильнейшая пальба; однако это совсем не означает, что артиллерийская канонада несет с собой покой. Он все слышит и все распознает, и если во время чтения письма ему казалось, что его внезапно поглотила тишина, обрушившаяся из грохота, заполонившего всю округу, то это было только невинное преходящее самовнушение, а может, и самовнушения не было, и он просто-напросто забылся над письмом. И если сейчас поверх всех этих рассуждений плывет воспоминание о том, что уже до получения письма у него было чувство, что «здесь довольно шумно, но я спокоен, и меня это как-то не трогает», то он убеждает себя, будто это оказывало свое предвосхищающее влияние синее письмо. Неприятно, конечно, что послание возлюбленной, слишком неуравновешенное даже для послания сомнамбулического, сумело зацепить его своими отдельными словами и выражениями. Но яд раздвоенности больше не действует. Он вреден для здоровья и прежде всего вреден – как написано – для его души. Слава Богу! Он все слышит и все распознает. Вот сейчас, к примеру: приблизительно в четырех шагах справа ясно слышится попадание пули в насыпь, видно, как взвиваются мелкие земляные частички; где-то кричат «санитар! санитар!», наверное, кого-нибудь ранили, судя по отдаленности голоса, это в пятой роте; разрывы и белое облачко в трехстах шагах сзади: это шрапнель – и если учесть, что как раз в это время там обычно проходит вереница лошаков, развозящих еду, то следует отдать должное неприятелю: он знал, что делает, и выстрел ему удался; а вот бесшумное облачко – еще дальше назад – над пригорком артиллеристов, это уже работа батареи.

– А это, Лукиняк, – сказал он, когда поднялся с земли, куда бросила его взрывная волна, – это, Лукиняк, был залп шрапнели, который мог меня убить, но только повредил нам насыпь. А погляди-ка туда, – показал он, – там, если не ошибаюсь, стоял Федак, и безголовое тело, которое уносят, это и есть Федак.

Все это твердым голосом говорил поручик Лукиняку, бледному, как стена, и стучащему зубами. Он смотрел на него, словно на привидение, а траншея тем временем на протяжении восьмидесяти шагов распалась на тысячи мелких, быстрых и растерянных движений солдат, на крики о помощи, и все это конвульсировало, точно раздавленная квакша, – после оглушительного удара, который смел поручика наземь и оглушил его на левое ухо.

И вот, в то время как для всех остальных (говорю я) этот жуткий удар перекрыл всю предыдущую перестрелку и прозвучал настолько неожиданно и нелепо, что позже, когда они опомнились, им показалось, что вокруг стало тихо (хотя об ослаблении огня не могло быть и речи), и они едва не полезли на вал, для него этот удар естественно, почти незаметно вписался в ряд тех самых ударов, которые он только что анализировал. И, наконец осознав это, он забеспокоился именно потому, что не ужаснулся, и сильно разволновался, потому что усомнился в верности той тропинки, по которой вел свои самонаблюдения; он вообще поставил под сомнение весь ход наблюдений.

– Лукиняк, осел, что ты уставился на меня, как на привидение, и почему ты так далеко?

Однако Лукиняк, который вовсе не был далеко, а наоборот, сидел совсем рядом со своим офицером, по-прежнему стуча зубами, смотрел на поручика так пристально, что казалось, будто он пронизывает его взглядом насквозь, и отвечать не собирался. Тут поручику пришло в голову, что денщик испуган прежде всего взрывом его злости, хотя нельзя было исключить, что грохот шрапнели тоже сыграл свою роль, допускал офицер. Поэтому он, будто кающийся грешник, схватил Лукиняка за обе руки и проговорил:

– Как ты сказал? Паршивый день? Да уж, бывают и получше, – ответив этими словами на замечание денщика, произнесенное им добрых полчаса назад. Но офицеру казалось, что его ответ последовал сразу.

Однако дело не ограничивалось только сумятицей чувств и потерей ориентации во времени; у него вдобавок было некое неясное ощущение, что с ним что-то творится, и он то верил, то не верил этому ощущению; беря Лукиняка за руки, он поддался желанию сблизиться с кем-нибудь, близким его душе, и, за неимением под рукой никого другого, вообразил таким существом своего денщика, которого, впрочем, очень любил. И, пока он вот так держал его за руки, Лукиняк принял для него облик Марианны, что было очень забавно, ибо он продолжал выглядеть, как Лукиняк… причем особенно четко виделась офицеру родинка на шее девушки, которую он часто целовал. Чем дольше он глядел, тем быстрее расплывался образ Марианны, как бы вновь переплавляясь в обычного Лукиняка. Но в течение этой минуты поручик так отчетливо видел свою любовь, что каждая деталь воспоминания слилась со всеми остальными, так что можно было сказать, что он буквально жил любовью, вот почему поручик сказал:

– Спасибо тебе, Лукиняк, ты славный малый.

Не то чтобы все то время, что миновало со взрыва, и потом, после этой минуты, все те мгновения, что поручик находился в сознании, поросли видениями прошлого и источали сладость возвращения в прежние счастливые времена. Этого не было, потому что ни одно реальное воспоминание не взошло. Но если бы на одной полоске ткани мы последовательно изобразили ход его прошлой жизни, а на другой полоске все то, что делалось в нем теперь, – и совместили бы эти полоски, и принялись бы их двигать, но только в противоположных направлениях, то получили бы приблизительное представление о том мглистом мире событий и впечатлений, по которому путешествовал поручик.

Когда он отогнал видение Марианны, ему захотелось – сообразно с тем странным, что он смутно чувствовал, – принять живописную, возможно, даже театральную позу, но вместо этого он лишь как-то судорожно искривился, потому что, совсем уже собравшись воплотить свой замысел (если тут можно говорить о замысле), сообразил вдруг, что Марианне вряд ли бы понравилось нечто подобное. Кроме того, он немного стеснялся Лукиняка, который, держа его за руку, растерянно глядел в сторону, в пустоту траншеи. Положение бедняги Лукиняка было незавидным. Он находился в несколько ином состоянии, чем его офицер, и инстинктивно это чувствовал, но так как возникшие между ними на мгновение отношения – или неотношения – не прекращались, ему казалось, что он висит в вакууме. К счастью, в окопе раздались голоса, в которых безошибочно угадывались гонцы-глашатаи новой, небывалой необычайности, хотя это не были ни выкрики, ни приглушенный шепот. Их сопровождало нечто похожее на плеск, как будто бы на берегу плавно текущей реки собралась стая прачек и все они принялись одновременно полоскать белье. Как только раздались эти голоса, стало ясно, что они несут с собой некое движение, хотя первейшим итогом этого было то, что все съежилось в полной неподвижности. Обоих людей, державшихся за руки, охватило коловращение – стоило им разжать пальцы. Лукиняк, впрочем, все еще смотрел в сторону, и его удовлетворенность тем, что ему теперь есть куда смотреть, как-то материализовалась. Можно было разобрать слова и короткие фразы – не очень связные, перепутанные и перекрещивающиеся, которые как будто старались взаимно стереть смысл одна другой. Пока трудно было предугадать, возникнет ли из этого эмбриона хаос или некий новый порядок, однако опытные уши Лукиняка и поручика сразу же распознали, что слова и фразы, которые для каждого из них имели свой оттенок, проистекают из одного источника.

– Адъютант. – Майор у телефона? – Чего уставился? Не понимаешь? Ну?

– Но сейчас время кофе! – Ни шагу оттуда, ясно? – Разве я не приказал, чтобы ножницы для проволоки всегда были под рукой? – Что? – В сторону! Внимание!!!

Искорки этих разговоров пронеслись слева сквозь Лукиняка и его офицера, как сквозь асбест, не поджигая, но опаляя, а справа возник уже небольшой пожар:

– Да что за глупости! – Кто это сказал? А сейчас… – И что с того, такое тут каждый день. – Я и с места не тронусь. – Что, ты с места не тронешься? Ах ты! Ну, подожди!..

Внезапно Лукиняк повернулся к поручику и, беспомощно глядя на него, сказал:

– Будет наступление.

– Откуда ты знаешь? – спросил он в ответ.

– Будет, – проговорил денщик.

Он, собственно, и сам это чувствовал – с тех пор, как услышал в траншее эту тихую сумятицу голосов; для него она звучала, точно во сне. И если он спросил «Откуда ты знаешь?» (а спросил он об этом с недоверием), то лишь потому, что обрадовался бы, если бы Лукиняк усомнился; ибо денщик представлялся ему теперь как некто очень сведущий, и его неверие или хотя бы сомнение изгнали бы из души офицера предчувствие будущего наступления. Однако Лукиняк не только не стал отрицать, но даже сам, первый, высказал эту мысль и потому превратился для поручика едва ли не во врага. Но лишь до тех пор, пока еще можно было хоть немного сомневаться в вероятности наступления. В этот промежуток времени – очень короткий – поручик не обращал внимания на присутствие денщика. Он сел к столику с перископом, оперся подбородком на руки и «погрузился». А погрузился он в воспоминание о вечернем настроении, которое охватывало его дома возле деревенского пруда, перед началом лягушачьего концерта. И – будучи очень скоро вырван из этого состояния топочущим грохотом траншеи – он видел себя посреди тишины, которую ничуть не нарушало кваканье лягушек. Дурнота? Да. Но вместе с ней – тесно переплетшись (тут он вспомнил спаривающихся жуков) – его мучила и душевная боль; в нем как будто после самоопыления выросли воспоминания о несуразной смеси всего, что означало в его жизни унижение, позор, обман, разочарование и боль. Он показался себе измазанным грязью и невольно оглядел свою военную форму. Особенно ему не понравились сапоги, в которые въелась давняя пыль: смешавшись с ваксой, она образовала нечто вроде корки. Лукиняк заметил его взгляд, извлек откуда-то тряпку и опустился на колени, чтобы вытереть своему офицеру сапоги. И тут новый оглушительный удар, которому предшествовал жуткий вой: восемнадцатисантиметровый снаряд, навещающий окопы ежедневно по разу или по два, толстый дядюшка. Он упал сзади. Разрыв приказал всей суматохе надолго упасть на колени, но поручик, который, пока денщик вытирал ему сапоги, ушел от пруда и отправился домой, где тиканье старинных часов мало-помалу заглушало кваканье лягушек, так вот, поручик оказался после этого взрыва в новой стадии тишины. Прежде он никогда не думал об этом, но теперь внезапно осознал, что тишина, которой он раньше наслаждался, похожа на ощупь на поверхность аккуратно оструганной доски, или же – если в настроении тишины появлялась печаль – на пребывание в пространстве, образованном несколькими такими досками. Сейчас полый и режущий взрыв наполнился материализованными звуковыми волнами гигантского камертона, загудевшего от яростного звона, причем эти волны не неслись плавно, а застывали, подобно нитям, которые выпускает закукливающийся шелкопряд, застывали в отвратительно запутанных цепочках, напрочь забивших пространство, где он находился, так что поручик оказался спеленутым отвердевшим воздухом и не мог пошевелиться, хотя нити эти вовсе и не пытались сколько-нибудь помешать его телодвижениям. И это служило остовом, к которому, как мухи к клейкой бумаге, прилеплялось все то, что достигало его слуха. Он слышал все: и концерт, рокочущий над их головами, над полем, по которому им, по-видимому, вскоре предстоит идти в атаку (мысль эта вызывала у Лукиняка примерно то же неприятное чувство, какое испытывает человек, находящийся под крышей, когда понимает, что ему вот-вот придется выйти в ненастье без зонта и плаща); и вновь начавшуюся беготню в окопах – вплоть до мельчайших деталей, хотя они и наслаивались друг на друга; и пульсирование крови в висках, жилах и сердце; и даже неровный ход зарождающихся мыслей. Но, раз прозвучав, ничто не уходило, ничто не умолкало. Грохот, звуки и движение оставались; немедленно после своего появления на свет они застывали и, обладая всеми акустическими качествами, тем не менее почти не были звуками, потому что лишены были – течения. Вот почему слух уже не справлялся с этой окоченевшей недвижностью; нервы отказывались реагировать, и место реакции органов чувств заняла та, решение о которой принимало подсознание. И подсознание ввергло его в суматошную тишину… И вот, когда он, терпеливо перенося это отвратительное состояние, которое поглотило его полностью, машинально застегивал на себе портупею, нечто вновь открыло перед ним ту тишину, что предшествует лягушачьему концерту, и он душой ощутил боль, словно от удара головой об угол стола, и вскоре после этого погрузился в бредовую уверенность, что и за всем этим кроется лягушачье кваканье. И от отчаяния ему захотелось смеяться. Он засмеялся, и – фи! – теперь и его собственный смех наложился на спекшуюся массу ударов, звона, гомона, свиста, звяканья, топота и плеска и стал самым верхним ее слоем, ее кожей, тем единственным, что подавало еще признаки жизни. Впрочем, едва заметные.