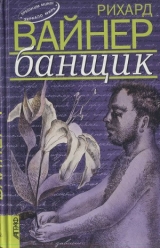

Текст книги "Банщик"

Автор книги: Рихард Вайнер

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)

Тут он взглянул на часы и поднялся:

– Служба зовет.

Я тоже встал. После столь банального завершения нашего разговора у меня точно камень с плеч свалился. Внезапно, не знаю уж почему, но, скорее всего, по чистой случайности, мы оказались вплотную друг к другу – и спасительное ощущение заурядности встречи разом пропало. Меня охватило ужасное чувство, что я выпустил из себя некоего злого духа, который вот он, рядом, стоит в моем обличии… и одновременно я злился и стыдился произошедшего, стыдился, что не смог справиться с собой при столь повседневных обстоятельствах. Фи – если попытаться выразить словами то чувство, это окажется омерзение, осклизлость какая-то, что ли.

– Вы все еще боитесь меня? – спросил он.

Я промолчал. Потом зажмурился и вскинул перед собой руку, точно обороняясь; он взял ее и приложил к своему сердцу:

– Вы слышите, как бьется ваше бедное сердце?

– Боже сохрани, чтобы это сердце было моим. – Вздрогнув, я попытался высвободить руку. Но он держал ее крепко и негромко, с наслаждением в голосе повторял:

– Слушайте, слушайте же, мой искупитель!

Тут он засмеялся и быстро вышел. Но через минуту вернулся и, делая вид будто ищет что-то, сказал как бы между прочим:

– Что вы об этом думаете: если существует чудовище, наполовину свинья, наполовину замечательный человек, – выражаясь без затей, напрямую, – и человек этот влачит жалкое существование, то разве не требует высшая справедливость, чтобы где-нибудь обитало подобное же чудовище, в котором прозябала бы свинья?

Я не мог снести такое оскорбление и бросился на него, но он удержал меня и произнес с улыбкой:

– Не так быстро. Для драк и прочих подобных безобразий у нас еще будет время. А разве вам не показалось знакомым то, что я только что сказал?

И он со смехом покинул меня.

Поезда все прибывали и извергали из себя солдат. Вам известно, какая неразбериха царила в первые дни после объявления мобилизации и в какое едва ли не комическое противоречие с нашими представлениями о войне вступили первые дни службы в ротах. Изматывающая канцелярская работа, с ужасающей быстротой пожирающая время. К вам то и дело являются какие-то беспомощные солдатики, которые уже подмели все казармы и которых вам велено зачислить в свой взвод. Всем приходится опять строиться, вы выкликаете фамилии, включаете в список новичков, из-за них все приходится переделывать. Да и кроме этого работы хватает! Надо раздавать всем то сапоги, то шинели, то консервы, то ружья или табак; взвешивать соль и перец; подсчитывать бумажки для самокруток; а потом еще кофе; а потом распределять людей для разных служб – тут вам и телефонисты, и пекари, и мясники, и вестовые; надо угодить начальникам; проверить личные капсулы с именами; заглянуть в мешки и мешочки для хлеба; кто болен? почему болен? приходит ротный: взводы разные по обученности солдат – исправить! исправляют; приходит майор: роты разные по числу солдат – исправить! исправляют. – Нет, думать о Шанкори было некогда. Было некогда думать даже о войне. Мы стали канцеляристами, страдавшими неврозом. Я служил в пятой роте, Шанкори – в четвертой. Наши роты располагались по соседству. Я не падал духом, в свободное время вел разговоры с солдатами или навещал офицеров. Все непрерывно обменивались то новостями, то жуткими историями, от которых звенело в мозгу и начинали вибрировать слишком туго натянутые нервные струны. В голове гулял ветер, он что-то разбрасывал, что-то взъерошивал, потом его сменял встречный ветер, который приглаживал взъерошенное, снова собирал в кучку разбросанное, а кое-что выметал прочь. То там, то здесь слышал я голос Шанкори. Он раздраженно отдавал приказы, малейшая оплошность выводила его из равновесия, он проклинал себя и весь мир, однако же солдат не бранил. Он был нетерпим и высокомерен с равными себе, но при этом в его брюзгливом голосе все время звучало что-то вроде сожаления, что он именно таков, каков есть; я внушал себе, что не надо волноваться, внушал так, что весь дрожал от нервного возбуждения и у меня начинался жар, а уж слов я проглотил столько, что мое пересохшее горло сжималось и к нему подступала тошнота. Солдаты быстро подметили наше сходство, оно всех страшно занимало, и мой фельдфебель, передавая мне однажды какую-то служебную записку от Шанкори, разрешил себе невинную шутку: «Господин лейтенант, вы изволили себе передать».

Я позабыл о разговоре с Шанкори. Наконец-то все приведено в порядок, роты находятся в готовности. Мы ждали только приказа о выступлении. За неделю безумной спешки нам стали наградой дни сибаритского безделья.

Однажды в четыре часа пополудни он совершенно неожиданно пришел навестить меня.

– Как поживаете?

– Да в общем неплохо, – ответил я так, как будто между нами ничего не произошло. Потом я растянулся на койке в надежде, что он оставит меня в покое. Однако он, как только мы обменялись приветствиями, склонился надо мной и сказал:

– Вам не кажется, что наше сходство все возрастает?

То ли взглядом, то ли интонацией, а возможно, изощренным и ловким подбором нарочито банальных слов он обратил заурядный (чего мне бы хотелось) визит в беседу, полную чертовщины и навевающую тоску – даже тем, как он, глядя спокойно и изучающе, прислонился к спинке кровати.

– Посмотрите же на меня!

Тем самым он предупредил вежливые возражения с моей стороны (ибо я намеревался еще раз попытаться очень вежливо выразить свое недовольство, хотя его присутствие и разволновало меня) против того, чтобы он снова начинал этот невыносимый разговор. Но его небрежное «Посмотрите же на меня!» заморозило мои слова и погрузило комнату в темноту, да-да, так мне показалось. И конечно же, мне не оставалось ничего иного, кроме как посмотреть на него, посмотреть так пристально, что у меня появилось то же чувство, как тогда в казино, когда мы внезапно оказались вблизи друг друга и мне почудилось, что я одновременно исторг из себя его тело и вобрал его в себя. Однако теперь я понял, что, глядя на него, я ощущаю вполне объяснимую дурноту: то самое легкое головокружение, которое появляется у человека, долго и напряженно всматривающегося в свое отражение в зеркале. Нянюшка, бывало, пугала меня: говорила, что тому, кто вечером глядится в зеркало, является черт. Никогда он мне не являлся. Случалось, однако, что во время длительных бесед с собственной совестью я вдруг чувствовал, будто раздваиваюсь, будто обе мои половинки отчуждаются друг от друга, не в силах преодолеть глубокое взаимное отвращение. Так было и сейчас, когда мне пришлось подчиниться его повелительному «Посмотрите же на меня!». И я чувствовал, что воля моя парализована точно так же, как это бывало перед зеркалом. Я распадался внутренне. В ту минуту я был его рабом. Где он, подлец, черпает свою силу, шептала моя немота, которая одолевает меня, мою веселую солнечную натуру? Но что это был за бунт? Капля воды среди пожара; она зашипела, но ее не услышали – и вот ее уже нет. И я пробормотал:

– Откуда вы могли узнать?..

А он отозвался весело:

– Потому-то я и здесь. Час пробил, нас вот-вот могут отправить на фронт. Надо же нам обо всем договориться, верно? – И закончил резко. – Насмотрелись уже, довольно с вас. Итак: вы поняли?

– О чем вы? – сказал я, совершенно лишившись воли; насколько мне помнится, произнес я эти слова послушным тоном, лежа под его взглядом, точно в наркотическом сне.

– Ну, – протянул он удовлетворенно и глянул на меня искоса, – о том, кто вас мучил, мучил – истязал – и был внутри вас!

Тут труба запела тревогу. И я словно вырвался из чего-то липкого и вязкого и опять встал на твердую почву, вернувшись к жизни. Шанкори выбежал прочь, мой денщик вошел на подгибающихся ногах: «Господин лейтенант, в поход». Было ясно, что он только теперь осознал, что началась война.

– Ну да, в поход… Боишься, Мельничек?

Но Мельничек заладил одно: «Матерь Божья!»

Я надел кобуру и вышел. Очень скоро полк со всей выкладкой построился на площади. Полковник, низенький человечек, явился последним; он быстрым шагом вышел на середину квадрата, образованного батальонами, и произнес отрывисто, раскатисто: «Für Gott, Kaiser und Vaterland». А мы достали сабли и крикнули «Ура!»

Зевак набежало много; то, что они увидели и услышали, как-то пригнуло их к земле и лишило дара речи. Но когда мы тронулись и они заметили, что наш путь лежит не прямо к ближайшей границе, а по дуге вглубь страны, то в них зародилась уверенность, что войне уже конец. Их охватила радость. Они махали шляпами, ликовали, подходили к знакомым солдатам, обнимали их. Верили, что все уже кончилось, но опасались явно выказать свою веру, чтобы не призвать этим зло. Да и нам стало легче, когда мы отошли от границы, хотя все понимали, что это только стратегический маневр. Но мы получили передышку и в упоении от этого неизвестно зачем обманывали себя, притворяясь, будто идем на пикник. Мол, просто очередные маневры. Город гудел, точно в храмовый праздник. Однако мертвые вещи и живая природа мудрее людей, они не дали себя провести.

Минареты не вздымались к небу, а скорее торчали вверх; сильно скошенные крыши магометанских жилищ судорожно цеплялись за каменную кладку фундаментов и, как фурии, впивались в балки кровли. Огромные окна венской кофейни точно опухли, внезапно состарившись за несколько дней, а дешевая лепнина не осыпалась с ратуши только каким-то чудом. Весь товар в торговом квартале, чаршии, пускай даже сложенный как обычно, находился в странном беспорядке и был покрыт слоем летучей пыли и грязи. Но никто не замечал этого. И только когда мы миновали последние цыганские лачуги на городской окраине и гомон толпы вдруг смолк – точно челюсти захлопнулись, – только тогда нам почудилось, будто за нами закрылись врата мира. Все мы мгновенно ощутили свою печальную отчужденность. Мы бороздили страну, и она не смыкалась, вобрав нас в себя, а оставалась после нашего марша разрезанной, как если бы воинская колонна была ножом, который кто-то вонзил в грудь земли и теперь по-мясницки кромсал ее. Нет, крови не было, но глубокий, с красивыми ровными краями рубец немо зиял болью там, где прошла наша колонна, и становился все длиннее и длиннее. Солдаты, которых воодушевление горожан заставило взбодриться (а из-за того, что именно на них было сосредоточено все внимание, взбодрились также и их мысли и чувство жалости и сострадания), на глазах мрачнели под тяжестью боевой выкладки. Мы замедлили ход, шли уже не в ногу, так что колонна стала напоминать пчелиный рой. Земля прониклась сознанием войны. Никакая видимость не могла обмануть ее. Дозревающий урожай кукурузы она несла на себе с раздражением, ибо знала, что нынешнее его предназначение греховно и противоречит мировому порядку. Все то, что издавна было чем-то вроде привычных эпитетов для здешних мест – холмы, домики, старые деревья и дороги, – все вдруг показалось случайным и недолговечным. Все вокруг было сбито с толку, потому что чувствовало – вечная цель, которой только и стоило служить – служить радостно и с упоением, – оказалась во власти кого-то гнусного, который переделал ее на свой лад.

Меня охватила жалость ко всем вокруг и даже к самому себе, к самому себе потому, что и все, и я сам были достойны жалости. Однако же себя я жалел только как зритель, а в голове моей тем временем бродило вот что:

«Неужели и эта глава закончится для меня так же незаслуженно счастливо, как многие, многие другие? Окажусь ли я вновь той самой кошкой, которая всегда приземляется на лапы?»

Я страстно жаждал катастрофы. Да-да, думая об опасности, которая меня подстерегала, я жаждал – и уже не в первый раз – получить сильно кровоточащую рану. Ибо, поверите ли: где-то в глубине души я завидовал людям, избранным богами для того, чтобы наградить их знаками своей ревнивой нелюбви. Я бредил катастрофой; нет, лучше сказать: я питал зависть к потерпевшим ее. При этом, признаюсь со стыдом, я всегда искал самые легкие пути – и находил их. Я был дитя Фортуны. Нет, я весь был маска, любезно улыбающаяся маска. Из глубин сознания всплыло воспоминание о разговоре с Шанкори тогда, в казино. Всплыв, оно кивало и указывало на него, шагавшего в хвосте четвертой роты; я шел во главе пятой, оба мы соблюдали устав. Он не замечал меня; маршировал себе да сбивал головки одуванчикам, росшим вдоль обочины. Как странно: до сих пор я не осознавал, что наше сходство пугает само по себе; а еще тем, что внешне я как будто лицо, а он изнанка одного и того же существа; внешне… а внутри?.. И каким образом вышло, что – если привести мысли в порядок – его преследования были мне раньше всего лишь неприятны, как любая трудность, как препятствие или нечто отталкивающее, но я не страшился того потаенного и глубинного ужаса, которым пронизаны наши отношения… Боже мой!

Шанкори, не оборачиваясь, незаметно замедлял шаг. И волей-неволей я постепенно нагнал его.

– Я не демон, – сказал он, как будто ждал меня. – Вовсе нет. Неужели вы до сих пор не поняли, что наше сходство страшно само по себе; что внешне мы с вами – точно лицо и изнанка одного и того же существа? Вы, дитя Фортуны, вы, любезно улыбающаяся маска, вы, кошка, приземляющаяся на лапы… Неужели я был неправ, когда верил, что где-то непременно обретается вторая половинка моего целого? Возможно ли, чтобы человек, раздираемый такими сомнениями, как я, не имел своей противоположности? Я мечтал о вас, вы обо мне. Неужели вы не ждали чудес от исполнения затаенных желаний, о которых не подозревал никто, даже вы сами? Вы желали себе, чтобы окружающие наслаждались вашими жизнерадостными неглубокими изречениями, такими простыми и ясными, и тешились вашими незатейливыми мечтами. Удовлетворяло это вас? Или же с помощью ваших лживых солнечных высказываний вы хотели раскрыть перед ними глубины истины, которые ужаснули бы их, но сами вы при этом остались бы якобы тем же невинным и недалеким парнем; а если взять ваши незатейливые мечты, так не были ли они только тетивой между концами вашего извилистого пути? Вы намеревались достичь цели с открытыми картами – и вам это удалось. Но ответьте по совести (если, разумеется, она у нас с вами есть), неужто не злились вы от того, что не умеете передергивать? Вы, такой доверчивый, такой религиозный, такой простой, – как страстно мечтали вы жить в драматическом напряжении, которое (говорили вы себе) проистекает из подозрительности, из скепсиса и из сложности… нет! из смятения. Как радовались бы вы, покорный наблюдатель, если бы в вас изволил вселиться пароксизм зависти. И – посреди всего этого успеха у друзей, у женщин, в делах – мечта о хотя бы какой-нибудь боли. Вы, Аполлон, вы, радостный, быстро приобретающий приязнь юнцов и старцев, вы, чье появление разгоняло тучи на небесах и челах, вы, певец, хохотун, балагур, разве вы не шептали в подушку: хочу ненавидеть, смертельно ненавидеть!

Я еще раз попытался уладить дело миром, осознавая, что это последняя моя попытка. Если он будет продолжать…

– Что мне в ваших словах! Я такой, каков есть, и жизнь подтверждает это.

– Неужели? – произнес он цинично. – Ну-ну. Перед лицом высшей справедливости вы хуже меня, поверьте! Ибо я не способен к злу, я лишь внушал его; вы же, более счастливый от природы, могли притворяться, что творите добро. И что же, вы творили его? Вы были добры? Так поведайте мне хотя бы об одном вашем хорошем поступке, об одной-единственной принесенной вами жертве.

– Их было много, – ответил я несмело.

В палатке, в которой Спайдан вел свое повествование, стало тихо. Наконец рассказчик со вздохом продолжил:

– …ответил я несмело, ибо, друзья мои, Шанкори заглянул в самые тайники моей души. Раздраженный предпринятой мною попыткой уйти от разговора, он сказал:

– Что ж, всмотримся в некоторые из них повнимательнее. Взять хоть вдову Траутвайн.

Я замер.

– Откуда вы знаете?

– Из-за своего дара. Двадцатидвухлетняя привлекательная женщина, с которой у вас был роман. Роман, основанный на вашем тщеславии. Из-за тщеславия вы и принялись опекать ее, когда она овдовела. Такой добряк, как вы, не мог поступить иначе. Почему вы не женились на ней? Вы были даже и не прочь. Все складывалось просто превосходно. Но вот двое ее детей. Дело серьезное, требующее обдумывания. Препятствие было вам на руку, хотя для всех вы оставались человеком бескорыстно благородным. Кто угодно подтвердит, что тогда вы были ее единственным другом. Уверен, что все именно так и думали. Вы навещали ее, желая утешить; и о детях вы тоже заботились – покупали им конфеты. Но почему же вы убедили ее не пытаться получить некое выгодное место? По тем никчемным причинам, о которых вы говорили? Вы прекрасно знаете, что вам не хотелось ничего предпринимать, – только поэтому вы выдумывали разные доводы. Вам также известно и то, почему вы так благородно отстаивали честь этого мерзавца Ярого. Он начал интересоваться госпожой Траутвайн как раз тогда, когда для вас стало превращаться в обузу даже это убогое платоническое покровительство. А после того как, выйдя замуж за этого распутника, она повесилась, вы целый месяц чувствовали себя уничтоженным. Сколь малая плата, сударь! Но потом вы «покорились судьбе». Ярый вас «обманул»… Летом вы отправились в Норвегию залечивать сердечную рану… Как-то раз вы поехали на похороны своего лучшего друга. Дорога туда была удобной, а вот добираться обратно оказалось сложнее: если бы вы дождались похорон, то пропустили бы свидание, о котором было условлено за неделю. Родственники покойного смотрели на вас едва ли не с обожанием. И то сказать, вы были единственным не из круга семьи. Но похорон вы дожидаться не стали, вам пришлось уехать раньше из-за «противных неотложных» дел. Эти бедные люди вам до сих пор глубоко благодарны. Они бы для вас луну с неба достали. И с тех пор вы много чего от них получили. А свидание ваше в тот вечер удалось.

Вы ожидали романтически-преувеличенных злодеяний? Нет: свидетельство о человеке складывается из таких вот пустяков, и молчание за обедом иногда значит не меньше, чем немота над могилой. Вам этого мало? Вы хотите новых доказательств? Напоминаний о скаредно выпрашиваемых благодарностях, о поверхностной, ни к чему не обязывающей дружбе, о сугубо эгоистических поступках, совершенных якобы по принуждению, о бессердечных отказах, выглядевших как капитуляция, безнадежная капитуляция перед неизбежным? Хотите?

Я воскликнул:

– Но неужели это настолько тяжелые прегрешения? Или, может, преступления?

– О нет, я ни в коем случае не судья вам! Я говорю лишь о том, что, вопреки всему этому, вам удалось сохранить свое сердце чистым; что, несмотря на все это, вы умели достойно утешить; что вы действительно разгоняли тучи и что, наперекор вашим прегрешениям, притворству, изменам вы оставались невинным. Лицевая сторона моей изнанки, мой господин. Я не демон, – рефреном повторил он, – я только ваша изнанка. Если бы вы были ею, то вы знали бы столько же, сколько и я. Но такое счастье, как ваше, оно не вполне заслуженно, в нем нет пророческого дара, нет ясновидения. Я не демон.

И теперь, когда он разрушил все барьеры между нами и без околичностей изъяснил свою и мою сущность, в нем и впрямь уже не осталось ничего демонического, и я понял, что он никогда больше не предстанет передо мной демоном. Он не страшил меня и страшить уже не будет. Меня не пугало даже его знание того, что было неизвестно никому, кроме меня (и что до последнего времени оставалось и для меня самого сокровенным). Он шагал рядом, мрачный, как приговоренный преступник, хотя и высказал обо мне порочащую правду; я же, по-прежнему отнюдь не убежденный в своей виновности, шел с высоко поднятой головой, полной солнечных упований даже в этот печальный вечер; и это был тот, кто из-за моего незаслуженного счастья принял на свои плечи всю мою вину. И тем не менее даже такого двойника, который меня уже не страшил и страшить не будет, я не любил. Хотя при этом я отлично осознавал: это мой искупитель.

Мы вышли на небольшую равнину, с севера окаймленную лесом; под ней лежала деревня, называвшаяся Хазе. Был уже поздний вечер. Здесь мы должны были переночевать. Мы разбили палатки, и нам обоим показалось самой естественной вещью на свете разделить кров. Над нами смеялись и подшучивали, но нам это было безразлично. Мы заключили между собой безмолвный договор.

Вот как закончился тот день.

При мерцающем свете свечи в палатке он сказал мне:

– Завтра нас могут навсегда разлучить жизнь и смерть. Ты ни о чем особенно не задумываешься, но я, которого вместо тебя терзала жизнь, я думаю за нас обоих. Ты ступал легко – и не нуждался в тормозах; я же, которого постоянно тормозили, не мог не думать о том человеке (то есть о тебе), кто мог бы стать смазкой, помешать мучившему меня чрезмерному трению. Бывают натуры цельные, я бы сказал – однодомные, но человек вроде меня, в котором борются два существа, из коих одно настолько же развито, насколько недоразвито другое, такой человек знает (ведь жизнь меня кое-чему научила), что где-то в мире обитает уравновешивающий его двойник. Но как сердце может поверить тому, чего не видели глаза? Мне же дозволено было увидеть, хотя и в столь скорбное время… и глядя на тебя, дитя Фортуны, я ощутил огромную радость. Ибо теперь я уверен, что гибридов не существует. Ты и представить себе не можешь, что значит подобная уверенность для половины, обремененной злом, – такой, как я. Я вознагражден за все страдания. А сейчас послушай: возможно, один из нас двоих погибнет. Мы встретились при исключительных обстоятельствах, и, уверяю тебя, не может быть, чтобы после столь драматичной встречи все опять вернулось на круги своя. Знаешь легенду? Люди изначально были двуедиными. Но боги, наказав, разделили их на две половины и разбросали по всему миру. С тех пор эти половинки стремятся воссоединиться и ищут друг друга. А когда находят, то объятие, в котором они так и не могут до конца слиться, заменяет им еще менее осуществимую возможность достичь прежнего совершенного единения. И если бы дело было только в физической любви…

– А в нашем случае?

– В нашем случае? Ты не можешь ничего иного, кроме как не любить меня; я же не могу не завидовать тебе. Смерть будет нашим судьей.

– Смерть…

– Ответь: хотел бы ты умереть, оставив по себе память и прожив веселую жизнь обворожительного эгоиста, который никому не причинил горя, ибо думал только о самом себе, который радовал многих, хотя думал только о самом себе, который светил многим, хотя и желал света только для себя одного, который был отягощен прегрешениями, хотя был без изъяна и внутри и снаружи, – или ты хотел бы и дальше жить в сени моего духа, который принуждал бы тебя творить зло, но ты не творил бы его, не способный на добро, о котором ты мечтаешь; жить, мучась смертельными угрызениями совести даже из-за не совершенного тобою зла и из-за растоптанной радости даже в том случае, если бы ты творил добро; неспособный на равнодушие, неспособный на внимательность, никто, который не умеет ни плакать, ни смеяться?

– Жизнь! – выдохнул я страстно.

– Ты мечтаешь о ней, поскольку до сих пор остаешься лишь самим собой. Но помни о переменах! Либо ничего – либо мы оба вместе. Задумайся над этим. Станешь ли ты и потом так тосковать по жизни?

– Жизнь, – ответил я. – Я выбираю жизнь.

– А знаешь ли ты, что это возможно лишь ценой моей смерти?

– Знаю, – холодно ответил я и закрыл глаза.

На что он после короткого напряженного молчания:

– Ты прав. Ты, конечно, думаешь, что для меня выбор менее сложен: проститься проще, дальнейшая жизнь не столь привлекательна, как твоя. Что ж, ты прав.

Эти шуточки! Ах, как отбрил бы я его в иной ситуации! Но здесь, в палатке, в первый день военного похода, когда следовало выбирать между двумя кошмарными возможностями?

– С чего вы взяли, что наша встреча сулит такие трагические перемены в судьбе? С чего решили, будто нет иных возможностей?

– Знаю, – ответил мой собеседник, и я услышал, как он потянулся.

И я сказал тогда, подчеркивая интонацией, что беседа закончена:

– Зачем терзаться? Пусть будет так, как определено Богом.

– Пусть. – И мне послышался зевок.

Настали военные будни. Сначала пианиссимо, с небольшими марш-бросками и довольно-таки длительными передышками – короче, дни, когда войны будто бы и нет. Лишь иногда доносились отдаленные залпы орудий, а треска винтовок, этих самых безжалостных напоминательниц о войне, мы долгое время не слышали. Право, все это было похоже на методичную увертюру к военным действиям. А потом вдруг медленное крещендо: встречи на перекрестках дорог с другими частями, светомаскировка, так что иногда и курить запрещалось, покинутые дома, то там, то сям колючая проволока, натянутая вроде бы бесцельно. Время от времени ружейный выстрел (где?), проскакал вестовой. И при этом все вокруг, словно ватой, было обложено тишиной, беременной нетерпением. А потом – связанные люди в гражданской одежде; посреди ночи местами вспыхивали пожары. И мы даже сами не поняли, как это случилось, но как-то раз нам вдруг велели построиться в боевом порядке. И это уже была война. Мы вплыли в нее на удивление мягко: быть может, такое ощущение испытывает корабль, который спускают на воду по бревнам, смазанным салом.

Шанкори все время находился поблизости. В этом не было ничего особенного – так диктовал устав. Нет, он уже не напоминал мне демона. Я настолько свыкся с ним, что он казался мне совершенно чужим человеком, а чувство подавленности и дурноты, пробуждаемое во мне его разговорами и его взглядом, было схоже с тем, что вызывает любой чужак, которого мы подозреваем в том, что он замышляет в отношении нас недоброе. Как все изменилось! Поначалу равнодушие, затем ужас перед непостижимым, потом сострадание – едва ли не братское, примирение (ибо я с ним примирился), а теперь – глупый страх. О, сколь неприязненно, бывало, он смотрел на меня! Не возникало сомнений, что его обуревали дурные намерения. Если наступало затишье, забота прокладывала на его лице две глубокие борозды от носа ко рту; без сомнения, среди грохота войны он непрестанно с тоской думал о смерти.

Меня же попросту забавляло то пари, которое заключило с фурией войны мое земное существование. Только и всего. Но могу вас заверить, что я достойно вышел из положения, и моя открытость, хотя и слегка приглушенная обстоятельствами, не раз помогала моим сотоварищам в свободные вечерние минуты привести в порядок их собственные мысли. И все вы знаете, что я честно исполнял свой долг. Война развлекала меня. И хотя я и знал о бесшумно бурлящей ненависти Шанкори, мне удалось справиться и с этим. Я сказал себе: даже если он что-то готовит, то какая разница – одной опасностью больше или меньше.

К тому, что вам уже известно, мне осталось добавить немногое. Когда в тот раз нас обоих, каждого во главе патруля, послали проверить вражеские укрепления, поначалу мы шли бок о бок. Но в определенном месте нам предстояло разделиться. Добравшись туда, мы оставили солдат сзади, а сами продрались через густую лесную поросль к наблюдательному пункту, чтобы сориентироваться на местности. Высота эта была важной – недаром, едва мы достигли границы подлеска, послышался частый свист пуль. Мы улеглись плашмя, укрывшись за небольшим бугорком. Я извлек карту и начал изучать ее. И внезапно надо мной раздалось:

– Стало быть, мы оба еще живы?

Голос звучал зловеще. Я посмотрел на Шанкори снизу вверх, потому что он успел встать на колени. Он продолжал нетерпеливо:

– Долго вы еще собираетесь упрямиться? Время уходит, и мое терпение на пределе. Когда же вы наконец решитесь?

– Но почему я? – попытался я перевести все в шутку. – Разве мы не доверились Богу?

– Почему вы? Потому что это должен быть один из нас. И если вам хочется жить, то, вы думаете, мне нет?

– Не я виноват в войне.

– А мой страх считает иначе. Ваши глаза не способны ни внушить мне жалости или страха, ни поколебать мою совесть. Они слишком похожи на мои собственные. А как легко было бы убить вас, когда подворачивается такой случай, как сейчас.

– Отчего же это, скажите на милость? – засмеялся я.

– Отчего же, скажите на милость?! – передразнил он. – А разве вам ничего подобного в голову не приходило? Правда не приходило? Ну да, ведь я же воплощенное зло. Но и зло хочет жить. «Жизнь! Жизнь! Я выбираю жизнь!» Помните? А, забыли? А вот я нет. Я не переставал думать о вашей мечте о порочной жизни. Неужели вы не понимаете, что ваша смерть означает для меня восхождение к новой жизни?

Одной рукой он как-то подозрительно начал шарить в кобуре, а другая его рука словно сковала меня.

Что он задумал? Хотел ли он только напугать меня? Или ему нужна была моя жизнь? Я никогда этого не узнаю. Он упал. «Не наши» прострелили ему голову. А я глядел на него, мертвого; и внезапно меня охватило ощущение – давящее ощущение, – что умер я сам.

Потом у меня началась горячка.

А потом я опять проснулся для жизни. Для жизни! Мне не казалось и не кажется странным, что я еще существую. Но как могло случиться, что я больше никого не могу ни развеселить, ни примирить, что мое сострадание никого не утешает, а моя радость не приносит радости другим? Как могло случиться, что люди не приходят ко мне больше с вопросами – что ты об этом думаешь? как быть? что делать? Как случилось, что меня стали пугать мои собственные потаенные мысли, которые я даже до конца и не осознаю, хотя прежде, ясно осознаваемые мною, они не служили препятствием для того, чтобы от меня исходили лучи доверия и общительности? Как случилось, что я, не решаясь творить зло, не доверяю и своей доброте? Куда девался смех? Почему я не могу даже оплакать свою нынешнюю ущербность? Отчего я больше не тот весельчак Спайдан, каким меня все знали?

Если бы я по крайней мере мог сказать, что Шанкори не существовал!

Однако он существовал.

Но кем же были мы двое? И наконец: кто когда-либо объяснит мне, кем я был и кем являюсь ныне?