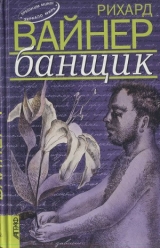

Текст книги "Банщик"

Автор книги: Рихард Вайнер

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)

Короче говоря, – как-то раздраженно заторопился он, – я пользовался успехом. Отчасти, Людвик, но лишь отчасти важно, чтобы вы поняли, как долго не мог я постичь истинных целей мужской дружбы. Я не знаю, отказался ли бы я стать Рембо, если бы рядом появился хотя бы один-единственный Верлен. Ибо та небольшая книжка, что лежит тут перед вами… я считаю ее одной из прекраснейших на свете. Это молитва освобождения. Мне кажется, нет греха в том…

– Так значит, я не ошибался ни вчера, ни сегодня! – воскликнул я, глядя на него с отвращением и тревогой.

– Оставим это. Мне больно, что вы – вы! – воспринимаете все так прямолинейно.

И он продолжал – после паузы, в течение которой словно бы подготовил краткое и ясное резюме.

– Да, я получал предложения от женщин. Их я понимал сразу. Со мной любили вести беседы и мужчины – и суть этих разговоров доходила до меня очень медленно, слишком медленно, настолько медленно, что однажды было уже поздно. Хелена – порочная – развлекалась, сорила деньгами, поглядывала иногда на меня и – все узнала. Узнала? Наверное, ей просто захотелось поверить в это, ибо ей требовались все новые подстегивающие нервы возбуждающие средства. В конторе многие косились в мою сторону, подталкивали друг друга локтями, смеялись, шушукались. Все – но только не Артур. И он в конце концов – пришел!

– Достаточно! – вскричал я и вскочил. – Хватит с меня этой грязи! К чему вы клоните? Что вам нужно?

Но Черный повелительно повел рукой, и я снова сел в кресло, глядя на него едва ли не с ужасом, а он тем временем продолжал ровным и каким-то застывшим голосом:

– Пришел друг – ко мне, одурманенному, который до сих пор ничего не подозревал. Да, я стал принимать наркотики, хотя крепился довольно долго. Но тем не менее я все еще хорошо различал прекрасное и лишь манящее. Артур заметил это – и воспользовался. Друг! Я был ему другом, а Хелене – любовником. Горючая смесь моего тогдашнего окружения; пылающая смесь подавляемых чувств, из коих ни одного я не понимал до конца, ни одному не отдавался целиком, наполняла мою душу. Назойливая и непрестанная близость Хелены и Артура была вогнана в мои дни, точно заноза, и размеренность и упорядоченность привычной жизни оказались исцарапаны моим вторым существованием. Мот и кутила полонил чиновника и пытался переделать его по своему образу и подобию. В моей невероятно занятой жизни я не мог отыскать больше ни единой свободной минуты для себя самого; меня влек за собой тот второй, что внезапно пробудился во мне, и мы с ним вдвоем стали – фарисеем, находящимся в непрерывном движении. И однажды я понял: я болен исполненной мечтой. Да, Людвик, это был особый момент познания. Оказалось, что такая, именно такая жизнь, и являлась в мечтах молчаливому старательному мальчику. Он хотел этого – и обрел: совершенное воплощение. Мои дни были до краев залиты блаженством, блаженством – блаженством! О, Людвик, я купался в нем, но оставался сухим. Словно утка в воде. Взять, Людвик, хотя бы любовь Хелены: фривольная, небрежная, непоколебимая и трудная. Ведь это было как раз то, чего я всегда хотел. Иная любовь измучила бы меня, она казалась бы мне горькой и приносила одни неудобства. И все же что-то внутри меня желало, чтобы Хелена ревновала, следила за мной и требовала, чтобы я за нее боролся. А что касается дружбы с Артуром – она производила впечатление искренней и горячей. Мне казалось, что именно таким должен быть друг, могущий обогатить собой мою жизнь. И такого друга я заполучил. Но все же он постоянно стеснял меня. Ему следовало бы быть чуть больше другом и чуть меньше надсмотрщиком… а еще я сделал великое открытие: у меня нет сердца. Я не в силах дать и не в силах что-то требовать. Ничто и никто не заставит меня звучать в унисон. Я подпитываю сам себя. Я для себя – вселенная. Вот почему мне и удавалось так долго вести двойную жизнь! Страстные мечты, которым не суждено было стать явью? Смешно! Холодное воодушевление отвлеченным чувством. Отвлеченным от человека и сердца. Холодное, невесомое чувство – нечто наподобие эфира. Какое это замечательное открытие, Людвик!

– Скорее печальное, – возразил я. – И как это вы еще не покончили с собой?!

– Ах, – легкомысленно ответил он, – что за странные у вас воззрения! Неужели страдания и в самом деле так притягательны? Если бы мой отец не обманул судьбу и не сотворил меня таким, каков я есть, я, Людвик, многое отдал бы за то, чтобы быть равнодушным.

– L’indifférent[10]10

Равнодушный (фр).

[Закрыть], – сухо произнес я.

– Да, – горячо отозвался он. – Таким, как его изобразил Ватто. Мне бы хотелось предстать перед вами в тех же самых тонах. Столь же хрупким и грациозным. Пастельная желтизна, резкая синева и розовые тени, из которых рождаются сказочные мечты.

– Вы комедиант, – проговорил я. – Вот что я вам скажу. В скольких ролях вы выступали нынче вечером? Единственное, чего я еще не знаю, так это то, какой именно из ваших идиотских сюрпризов вы мне в конце концов преподнесете. Вы насквозь лживы.

– Вы ничего не понимаете в равнодушии, – сказал он безучастно. – Я этого не ожидал. Равнодушие – это не холод, иначе я бы всегда оставался одинаково ровным. Равнодушие тоже может причинять боль, Людвик. Зачастую это страшные муки, и они не менее сильны оттого, что длятся недолго. Скорее наоборот. Вы неправильно трактуете понятие «равнодушие». Пускай я не сочувствую другим, но зато я сочувствую себе. А для этого сердце не нужно. Думаете, легко мне было покинуть Берлин, когда мои отношения с Хеленой и Артуром стали невыносимыми? Она усматривала в моей дружбе с Артуром то, чего в ней на самом деле не было, и при этом не имела никакого понятия о том, чего я в действительности хотел получить от этой дружбы, тогда как он полагал, что мои отношения с Хеленой ущемляют его права. Поэтому мне пришлось уйти – как раз в тот момент, когда я думал, что все устроено наилучшим образом. Кроме того, я понял, что – ради своего спокойствия и счастья – не могу объединять работу и наслаждения. Я не столь сложная натура. Я люблю ясность и хочу точно знать, где начинается одно и кончается другое. Обжегшись в Берлине, я познал метод. В Париж я отправился, обогащенный опытом. Теперь, я думаю, вы поняли уже многое. Не раз погрузившись в пучину отчаяния, я наконец зажил теми двумя жизнями, которые вам известны. Они полностью отделены друг от друга. Одна не ревнует к другой, и они взаимно равнодушны. Я же, будучи безразличным связующим звеном между ними, способен не только страстно жить обеими, но и с той же страстью создавать их. Я смотрю на них как весьма заинтересованный зритель. Блаженное, возвышенное состояние души; я осознаю себя джентльменом. Быть сегодня одним из самых последних, беднейших и гнуснейших вкупе со всем, что с этим связано, находить удовольствие в жизни нижних отверженных слоев общества – а назавтра, став совсем другим, осуждать свой вчерашний день с ледяным наслаждением и иронией! Быть «белым воротничком», чья должность является важным колесиком в финансовом мире, а назавтра издеваться над собой в каком-нибудь кабаре с дурной славой – все это возможно, Людвик, все это возможно, и это столь же прекрасно, как одиночество посреди океана. Я могу позволить себе все без исключения – подниматься к самым вершинам и опускаться в самые глубины, находить применение всем своим способностям и страдать от того, что я способен не на все, – ибо в любой момент по моему желанию я могу превратиться в кого-то такого, кто готов восславить и проклясть что угодно.

– Невеселая у вас жизнь, – сказал я. Чем дольше он говорил, тем лучше я его распознавал, внимательно и неспешно наблюдая за ним, и хотя его слова складывались во фразы, повествующие о ситуациях совершенно невероятных и ненатуральных, я понимал, что сами по себе эти слова вполне уместны, и мне казалось, что стоит эти фразы несколько перестроить, перестроить совсем чуть-чуть, как возникнут картины истинной жизни, которые пока кажутся фантастическими именно из-за неверно построенных фраз, хотя сами по себе эти картины реалистичны до мельчайших деталей. И еще я понял, что такая полная страсти жизнь возможна, хотя страсти в нее вложено столько, что любая ее частица предстает перед вами, точно исковерканная судорогой, – и это несмотря на то, что живущий такой жизнью выбрал для себя всего лишь роль зрителя и критика. Впрочем, разве критик не столь же страстная натура, как творец, с той только разницей, что он создает нечто, исходя из ценностей, уже однажды сотворенных? Мне, однако, казалось, что Черному чего-то недостает. Так как в его характере был заключен некий нарциссизм и так как, пусть сам того не сознавая, он был открыт для чьей угодно любви, в каждом из своих обличий он нуждался в некой прочной опоре, или основе. Ему нужно было нечто такое, в чем он мог бы видеть свое собственное отражение – чтобы любоваться им или же мучить его. Когда я сказал ему об этом, он заметно смутился и нашелся с ответом только через несколько минут.

– Да, это мне еще предстоит преодолеть. Это, в частности, одна из причин, по которой я вас сюда позвал. А также – надеюсь – одна из причин, почему вы приняли мое приглашение.

Последняя фраза крайне удивила меня, и я не смог это скрыть.

– С первой же минуты, когда вы сюда вошли, – продолжал он, – я нимало не сомневался, что ради простого удовлетворения любопытства вы не предприняли бы авантюру, которая вполне могла оказаться опасной. Надеюсь, что и ваша ко мне симпатия…

Я не дал ему договорить.

– Нет, вы все никак не уйметесь! Кто вы такой?! Вот что для меня сейчас главное! Ибо я принципиально избегаю связей с людьми, которым ничем не могу оказаться полезным.

– Не будь я l’indifférent, – ответил он, – я назвал бы вас злым. Ваша фраза прозвучала двусмысленно – для меня, который уже обвинил себя в столь многих грехах, – добавил он иронически. – Но в данный момент вы можете быть спокойны. О, сколь далек я от того, в чем вы меня подозреваете! Насколько мало я хочу того, чего вы опасаетесь! Ее зовут Камила. Она осыпает меня дарами своей любви, как будто мечтает быть со мной даже тогда, когда я скрываюсь от нее в пространстве, к которому она из зависти относится с подозрением. А когда она спрашивает «Кто ты – днем?», меня так и тянет взять ее с собой, чтобы она всегда была рядом. Но я превозмогаю эту слабость. Ибо знаю, что она дорога мне лишь как воспоминание – вот здесь, в этой гостиной. Только здесь я ее люблю по-настоящему, только здесь, когда нас разделяют дни и городские кварталы, она – моя Камила, и я прижимаю ее к сердцу, тогда как рядом с ней я лишь с удовольствием гляжусь в нее, словно в зеркало любви, где отражаются мои красота, молодость, ледяная холодность моих слов и жестов, которые заставляют ее любить меня – якобы безучастного. Какое блаженство! Был у меня и друг. Но он сам совершил ошибку, требуя от нашей дружбы слишком многого. Правда, он не предполагал о существовании Камилы и не имел ни малейшего понятия, что вон в том шкафу – видите? – хранится хорошо знакомый вам реквизит: внешняя оболочка моего второго «я». О, сколь привольной и глубокой жизнью мог бы жить бок о бок со мной тот, кто знал бы обо мне все! Он стал бы мне другом в пороке и добродетели.

И он поглядел мне прямо в глаза. В его взоре отражалась сильная воля, которая его поддерживала, и читался немыслимый, как мне показалось, вопрос. И я сказал:

– Так что же, это я должен был бы стать для вас надежной осью на всю жизнь и своеобразной жертвой?

– А также и счастливой жертвой, – ответил он, не спуская с меня глаз. – Или вы думаете, что есть нечто выше, чем понимание относительности любого инстинкта, чем понимание того, что самое важное для человека – это сосуществовать с другим, доверяя ему, ничего не стыдясь, свободно и продуктивно?

– Продуктивно?

– Да, продуктивно, – шепнул он. – Так, чтобы творить чистоту повсюду и в каждом. И не подозревать.

Стараясь ответить ему таким же взглядом, я выдавил из себя:

– Но ведь у вас был друг. И кажется, хороший. Почему же вы не внушили ему эту свою потребность в универсальной проекции?

– Шарль умер. Он поддался своей любви. Он предлагал мне слишком много и не понял, что, прими я все это, он упал бы в моих глазах. Ему пришлось умереть, иначе он навсегда стал бы для меня непреодолимым препятствием.

– Пришлось умереть?

– Да. Этого потребовало присущее мне чувство независимости от людей, от их стремлений и желаний. Зачем он отведал напиток, который я приготовил на всякий случай?

– Что?! – выкрикнул я и расхохотался. – Что?! Так вот чем вы заканчиваете свою комедию? И все это лишь затем, чтобы использовать меня в своих сомнительных целях! Вы – отравитель! Отлично.

На что он ответил с полнейшим спокойствием:

– О, я хорошо знаю: вы принимаете на веру любое мое слово.

Однако тут он ошибся. Впервые. Я был убежден, что на подобное злодеяние он не способен, и высказал свою убежденность так:

– На сей раз вы глубоко заблуждаетесь. Вы, насмехающийся над жизнью фигляр, бесполое в физическом и душевном смысле существо, вы – и поступок, который потребовал бы от вас столь непосредственного соприкосновения с жизнью?! Ах, если вы хотели, чтобы я этому поверил, вам следовало оставить при себе ваше повествование.

– Это я-то фигляр и бесполое существо? – воскликнул мой собеседник, побледнев. – Наивный, вы решили, что я боюсь жить? Неужели вам не ясно, что жизнь, которую веду я, и есть самая истинная жизнь, какая только бывает? Скажите, разве не является главным действующим лицом в театре именно завзятый зритель? Не он ли составляет нерв всей комедии? О, вам это известно так же хорошо, как и мне! Я еще вчера распознал в вас своего человека – нелюбопытного, который лишь наблюдает и слушает, не задавая вопросов. Пришли бы вы ко мне, если бы не были таким, каким я вас считаю? Вы знаете и верите. Почему же в последний момент вы отступаете, Людвик? Пришла пора нам объединиться. Я толкую вам об этом весь вечер, а теперь пришла пора…

– Пора для действий, господин Черный! – вскричал я, должно быть, побледнев не меньше его, так как ощущал сильнейшее отвращение к его выпадам и намерениям. – Прежде были только слова. Совершите что-нибудь! Ну же, совершите, пусть это будет что угодно!

– А потом? – спросил он, вперив в меня взор.

– А потом я поверю!

– А после?

– После, – сказал я, взвешивая каждое слово, – вы будете достойны того, чтобы я заменил вам Камилу и Шарля.

– Правда?! – воскликнул он радостно. – Правда?! Ваше обещание – это уже поступок. О боги, я сумел объединить оба мира, мои чувства больше не раздвоены, я всего достиг!

И с этими словами он сорвал с пальца золотой перстень и, прежде чем я, охваченный предчувствием, успел помешать ему, поднес его к губам и с торжеством во взгляде проглотил его содержимое. Я выхватил у него это смертоносное и прекрасное оружие, но было уже поздно. Он отравился.

– И что дальше? – спросили мы хором.

– Вы дали ему противоядие? – засмеялись некоторые.

– Он умер, – ответил Людвик едва слышно.

– Ну и слава Богу, – сказал какой-то шутник. – По крайней мере вам не пришлось долго мучиться с этим типом.

– Не совсем так, – ответил Людвик, бледный и нервный, собираясь уходить. – Не совсем так. Я вижу его довольно часто. Он и я – разве вы не поняли? Правда не поняли, мои сообразительные друзья? А сладкий яд, который я пью, когда совесть становится слишком навязчивой, это итог усилий, которые я приложил к тому, чтобы познать, что мир един и неделим, что он весь заключен в каждой молекуле и что я, завзятый зритель, имею святое право на любое место в этом партере плача. Впрочем, я занимаю всякий раз одно-единственное место и не мешаю остальным.

После этого он ушел.

Одни сказали:

– А знаете, усилия Людвика не пропали впустую. Теперь ореол этого «завзятого зрителя» сильно поблек в наших глазах.

Другие же возразили:

– Завзятый зритель? Да полноте! Так оправдываются все безучастные актеры.

На том и порешили.

ПОЛЕТ ВОРОНЫ

© Перевод И. Безрукова

В свое странствование она отправилась с каменной балюстрады колокольни. Именно оттуда оглядела она город и задумала улететь. Она даже не вспомнила о своих воронятах, которые без нее погибнут. Ей хотелось куда больше, чем было в ее силах: прочь, прочь отсюда, в края, которые не увидишь, даже если поднимешься на высоту в два раза выше той, на которую вздымается крест на острие колокольни. Лишь на миг, на короткий миг задержало ее беспокойство за детей. Маленькие, черные, они возненавидят ее, потому что не смогут понять. И тогда ей захотелось броситься вниз на мостовую и разбиться, но вовсе не потому, что ее охватило отчаяние из-за детей, а потому, что ее воля оказалась так слаба. Однако это продолжалось всего мгновение. Она взглянула на солнце – а птицы смотрят на него смелее, чем люди, – и, напитавшись таинством света, которое оно посылало, уверилась, что сможет сейчас перелететь даже море. Огромная радость переполняла ее. Она с доблестью отрешилась от всего, что покидала, и – расправила крылья. А потом, поднявшись немного повыше, полетела.

Ворона летит красиво. Не как ласточка, которая, подобно выпущенной стреле, устремлена к цели, выбранной кем-то другим. И совсем не так, как жаворонок, который, освободившись от земных пут, возносится по спирали, сужающейся кверху; жаворонок, гибнущий от блаженства, когда достигает своей вершины. Но полет вороны не похож и на орлиный полет, эту песнь силы и счастливого могущества. Полет вороны вот каков.

Над бескрайними просторами, не столько в высоту, сколько в даль; в той неоглядной и неясной дали чудится ей цель, которая, если ее достичь, сможет превратить ворону в изумительной красоты птицу – а петь она станет лучше, чем самый влюбленный из всех соловьев. Но пока еще ни одна ворона не долетела до этой цели, хотя многие погибли в безумном полете, стремясь к ней. Вот почему полет вороны – это настоящий гимн бесплодному поиску. Она движется в огромных покоробленных плоскостях. Ее полет – это смятенное метание. И если зимой касается она крылом земли, засыпанной сухим снегом, то он фонтанчиком взвивается вверх, как будто земные глубины в бессильной злобе исступленно плюнули в птицу. Тогда, отчаянно каркнув, она резко, накренившись набок, взлетает повыше, чтобы быть как можно дальше от враждебной земли. Но изрыгающие проклятия земляные комья притягивают ее, и она опускается ниже, беспомощно качая крыльями, чтобы продолжать свое бессмысленное путешествие прямо по-над полями. Дорога на заповедную высоту для нее, несчастной, закрыта, но, измученная, она все летит и летит в недосягаемую даль, над огромными печальными просторами.

Приходилось ли вам видеть ворону, летящую над аккуратным и приветливым краем? А может, вы видели, как пролетает она над сочными пастбищами с откормленными стадами? Над деревеньками, укрытыми среди густых садов? Над веселыми городами и пышными усадьбами? Нет, вы замечали ее над унылыми торфяными болотами, поросшими яркими ядовитыми цветами. Над бедными селениями, стоящими среди каменистых полей; вы видели, как направляется она к развалинам некогда знаменитых замков. Она летит над городами, погруженными в траур, и над усадьбами, вокруг которых простираются дикие, словно застывшие в оцепенении пустоши. Отдыхает же она на верхушках церквей, украшенных символом порабощения – крестом. И все же полет вороны прекрасен. Прекрасен ее заранее обреченный на неудачу поиск, величаво прекрасна ее цель, имя которой – гибель: к ней-то в слепом самозабвении и устремляется поколение за поколением.

Ворона, о которой я рассказываю, была несчастна вдвойне. Когда она была птенцом, как раз таким, как брошенные ею нынче воронята, злой мальчишка поймал ее и ослепил на правый глаз. Он как раз собирался проткнуть ей левый, когда прилетела ее мать и, шумно хлопая крыльями, прогнала негодяя. И вот эту-то одноглазую ворону избрали для долгого странствования. Было предначертано, чтобы она, преодолев свои тоску и скорбь, оставила детей и отправилась в путь. Увы, никогда ей не вырвать их из бесчувственных рук изверга мальчишки. Воронята обречены на гибель, и она не подоспеет к ним на выручку. И все же она не могла не мечтать об отлете, ибо была одной из тех ворон, которым на роду написано совершить бессмысленное путешествие. Не каждой птице достается такая горькая – и священная – доля…

Во время полета половина ее была погружена в ночь. Ведь ей чудилось, будто она летит вдоль черной, до ужаса черной стены, которая протянулась справа на протяжении всего ее пути.

Своим левым глазом она видела сплошные наводящие тоску пустоши и, будучи не слишком искушенной, полагала, что благодатные, райские земли расстилаются как раз за стеной, заглянуть за которую ей не дано. И оттого, что она знала только нищету и черную бездонную пропасть, ей грезилась веселая красота.

Она думала, что стоит увидеть ее, как сердце разорвется от восторга.

«Веселая красота!» Она знала лишь эти слова, которые говорили ласточки, иногда пролетавшие мимо. Она знала только слова! И все-таки они не были для нее пустыми и бессмысленными. Веселая красота – это, наверное, гнездо, громадное-прегромадное, уютное и не слишком глубокое, и оно сплошь устлано мягким пухом. Где-нибудь на отлогом травянистом склоне холма, у подножья которого течет, спешит среди цветов чистая вода. Гнездо, куда не добраться ни одному врагу. Но самое прекрасное – это то, что над ним никогда не заходило солнце. Оно непрестанно посылало в гнездо косые пучки лучей, полнившиеся сияющим светом и ласковым теплом. Этот свет так сиял, что ее блестящее черное оперение переливалось всеми цветами – и она не была уже черной птицей, а превратилась в диво, сотворенное из разноцветья. И добывать корм было очень легко. Вода, утоляющая жажду, совсем рядом. И веселая красота тоже близко, потому что она навеки поселилась в ее сердце.

Мощно, упорно взмахивая крыльями, ворона плыла над бледно-желтой равниной, где стоял покинутый ею город.

Точно из железа были ее крылья в начале пути. Она верила в свою силу, которая может перенести ее через море. По ее жилам разлилась необъятная уверенность, превратившая ее сердце в твердыню, где прочно поселилась гордость за себя, за то, что она отправилась в странствование. Она видела, как слева бежит под ней пустынная равнина, однако верила, что правым глазом узрела бы цветущие сады. Впервые в жизни она не жалела о слепом глазе. Ибо в своей торжествующей радости видела сады еще более прекрасные, которые указывали ей дорогу к желанной цели. И птица уверенно и неспешно добивалась ее. Однако если бы безжалостный мальчишка не лишил некогда птенца правого глаза, ворона теперь заметила бы, что движется вдоль края болот, тянущихся далеко на запад. Там были мертвые мелкие озерца, дно их таило коварство, и они непрерывно сменяли друг друга. Как мертвые глаза огромных рыбин, неподвижно лежащих на боку, мутные и жуткие… Увидь она их, она бы усомнилась в цели своего победоносного путешествия.

Она почувствовала бы в крыльях оловянную тяжесть, тяжесть, ломающую ее полет. Ей бы страстно захотелось вернуться к брошенным детям, захотелось до панического ужаса, до того, что ей привиделись бы гадкие мальчишки, ослепляющие ее малышей. И этот ужас сломил бы волю птицы и погнал ее обратно – даже если бы она уже достигла порога, за которым ожидала ее сулящая счастье цель. А потом… потом она никогда бы уже не распростерла крылья для героического полета. Ведь не ворона летела вперед, а истинная героиня. С каждым взмахом крыльев гордость в ее сердце все возрастала. Упоенная геройством своего полета, она ожесточилась против тех, кто должен был остаться. Забыла, что ее всего лишь избрали, и начала полагать себя творцом своего великого решения. Поэтому она презирала своих менее счастливых сестер, и в конце концов ее сотрясла дрожь гордыни и грубой ненависти, ненависти, подталкивающей ее к бою. Как же долго пришлось ей жить с ними, ей, ей, которая летит, подобно орлу, чей полет есть песнь силы и счастливого могущества. Летит, слепая и маленькая, как витязь, которого ожидает безнадежная битва; летит, полная решимости и воодушевления, к победе, означающей ее погибель. Она спешит, опьяненная радостью, к неминуемой смерти, как невеста торопится упасть в объятия жениха. Она, рожденная вороной среди орлов, была готова ко всему. И, легкомысленная, все летела по вздымающейся и опускающейся кривой. Тучи мчались с ней наперегонки, и ее острый слух ловил гулкий шум их полета. И тогда ее обуяло честолюбие, ей захотелось поднимать и опускать крылья в такт этому бешеному бегу.

Ее полет невероятно ускорился, это был уже не полет вороны, а нечто неостановимое, не подчиняющееся законам воздушной стихии. Птицы разлетались перед ней. Воздух вокруг стал таким разреженным, что она едва дышала. Но ликующая песнь неумолчно звучала в ее сердце, ибо кричать во время этой сумасшедшей гонки она не могла. А когда ей встретилась стая ворон, возвращавшихся в город, она приостановила полет, быстро поднялась на высоту в три раза выше той, на которую вздымалась колокольня, место ее недавнего обитания, и стремглав, расставив крылья, обрушилась вниз, на стаю. Едва не коснувшись птиц, она притормозила и неспешно и беззаботно поплыла дальше. И запели тогда вороны: «Неразумная, ты порочишь свой род, не умереть тебе счастливой». «Я не умру вовсе, трусихи!» – прокричала она, удаляясь. И почувствовала к воронам, которые летели в город, брезгливость большую, чем к тварям, рожденным ползать. Издалека донесся до нее еле слышный хорал, распеваемый ее бывшими подругами: «Несчастная, безбожница».

Ее сердце, полное отвращения, посмеялось над этими словами. Но оно замерло бы, если бы ворона могла видеть правым глазом, ибо заболоченные лужицы тошнотворно всколыхнулись, словно в ожидании мертвечины, которую они поглотят. Но ворона не видела и потому могла смеяться. Одноглазая ворона не видела этого и могла смеяться. Она могла смеяться, потому что была уверена в наличии света там, где на самом деле властвовала тьма, она не могла отчаяться, потому что внутреннее зрение убеждало ее, что она видит цветущие сады там, где на самом деле оловянно поблескивали болотца.

Она почувствовала, что ее крылья устали от долгого полета. Но смелость ее не уменьшилась, воодушевление не угасло. Поразмыслив, она отыскала на своем пути голое дерево и полетела к нему отдохнуть. Ее грудь вздымалась, когда она села на ветку. Отдыхая, она приглаживала клювом перья, взъерошенные ветром. И отдыхала ровно столько, сколько требовалось. Потому что ворона страстно мечтала долететь как можно быстрее. Не из-за нетерпения, а из-за страха, что ее гордое сердце в предвкушении победы вот-вот разорвется. Она вновь поднялась в воздух. Передышка не сломила ни ее воодушевления, ни восторга, ни воли – да и гордость ее и презрение остались несломленными.

Мощные взмахи крыльев, величественные и шумные теперь, когда вечер выбирался из грязных озер, несли ее вперед, и она снова вспомнила о грозном предсказании сестер, встреченных ею.

Но теперь она уже не смеялась над ним. Оно просто звучало у нее в голове, и ворона вновь слышала укоряющий хорал и думала о его красоте. И она сказала себе: «До чего же прекрасно звучало то проклятие, которое они на меня наслали». Ее охватило сожаление. Не сожаление от того, что ее прокляли, она не чувствовала тяжести проклятия, нет… она даже не могла бы толком сказать, была ли то жалость к проклинавшим ее.

Вероятно, она сожалела о тех, кто прежде нее отправился в этот путь, – об отважных героях, которые не долетели, может статься, именно потому, что не сумели как следует укрепить свое сердце против проклятий. Не оттого ли, что они были зрячими? Она не знала. Да, она думала обо всем этом, но не чувствовала ни усталости, ни подавленности. Что могло ее, сбросившую путы и вольную, заставить повернуть назад? Разве не торопится она вдаль, как комар на свет, комар, который знает, что свет таит в себе его смерть, но не пугается этого, ибо тешится сладкой надеждой, что смерть придет за ним как раз в тот миг, когда он достигнет света?

О, сколь могучим был этот полет! Ночная тьма уже совсем сгустилась, так что вороны и видно не было, а лишь слышалось громкое хлопанье ее крыльев. Она высмотрела себе укрытие среди чахлой травы и, закрыв левый глаз, уснула, наполовину бодрствуя. Сны не посетили ее. Она была одна-одинешенька в этой пустыне, на пути к земле обетованной. Только она одна была силой, сопротивлявшейся пагубе болот.

Она летела уже много дней… возможно, годы миновали с той минуты, как оставила она своих малышей и свою башню. Поскольку она была простой вороной, то все это время летела над отвратительным краем. А поскольку она была одноглазой вороной, то все это время ей грезилось, что она летит вдоль цветущих садов. Она постоянно была одна, ни с кем даже словом не перемолвилась. Да, по чести говоря, и не с кем было, уж очень пустынными оказались эти места. Ни на миг не оставляла ее уверенность в том, что она одолеет свой путь, ни на миг не ослабели ее воля, и храбрость, и надежда. Отвращения и брезгливости не было больше в ее сердце. И жалости в нем не было, и воспоминаний. За этот долгий срок ее сердце опустело, оно не ощущало больше прошлого, оно вообще уже ничего не ощущало. Оно билось только ради великой цели, и наконец оно вовсе исчезло. Сердца больше не было, осталось лишь чувство. И имя ему было – необходимость достичь цели. Ворона летела над болотами, и в ней трепетала необходимость достичь цели. Вперед летела необходимость достичь цели, вот как обстояло дело…

Она постарела, отощала. Ее оперение перестало блестеть, потускнело, перья топорщились. И левый глаз, неустанно ищущий, слабел день ото дня.

Она знала об этом, потому что чувствовала, как стареет и теряет силы. Она знала обо всем, даже о том, что слепнет, однако не собиралась сдаваться. Яростными, страстными гребками продвигалась она вперед – так надо, так надо! Озабоченность сопровождала ее, но никак не страх. От вечного поиска шея ее вытянулась, и теперь ворона походила скорее на стрелу, чем на птицу. День за днем, год за годом миновали, но странствию не было конца. День за днем, год за годом миновали, но вере ее не было конца. Как же хорошо она все обдумала за это время! Как разобралась во всем, как все себе объяснила! Ей открылся смысл ее полета, ей стало ясно, почему именно она, одноглазая мать, должна была отправиться в него. Ей открылось, какое положение она занимает в огромном вороньем семействе, открылось, что положение это не такое, как у всех прочих. Она походила на них только своим одеянием. Больше ничто не связывало ее с ними, так что она не могла чувствовать по отношению к ним ни жалости, ни презрения – она, которая вся уже была: необходимость достичь цели. Она жила лишь собой, своим предназначением, жила лишь потому, что летела вперед, вперед, над землями и водами. И только одно было ей неведомо; нет, не то чтобы неведомо: она отвергла бы даже тень вероятности, если бы та закралась ей в душу, – настолько бессмысленной показалась бы ей мысль, что она очень давно, давным-давно достигла своей цели, что она достигла ее в ту самую минуту, когда решительно взмыла с колокольни. А ведь так оно и было. Ибо цель ее звалась – невозможность отступить, необходимость долететь. И это по сути одно и то же. Вот почему ее не ужасали тоскливые пейзажи, вот почему ее полет не ускорился бы, заметь она слева вожделенные сады. И именно поэтому ей не страшны были проклятия ее неразумных сестер, и именно поэтому успокоиться она могла бы лишь у цели, рисовавшейся в ее воображении: громадное гнездо, уютное и не слишком глубокое, где-нибудь на травянистом склоне. Ибо с самого начала она не собиралась отступать и жила необходимостью долететь.