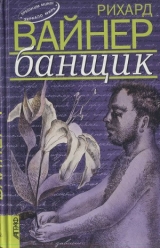

Текст книги "Банщик"

Автор книги: Рихард Вайнер

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)

ОБНОВЛЕНИЕ

Смиренный аккорд

© Перевод Н. Фальковская

В головах зажгли две восковые свечи, а к моим рукам и ногам положили какие-то цветы, принесенные из сада. Порадовало меня, что все они были цвета красного, лилового и белого. Выглядело это очень трогательно, но, к сожалению, за два дня, пока не приехали ближайшие родственники, не нашлось никого, кто бы растрогался.

В двух ежедневных газетах промелькнуло по некрологу, в обоих утверждалось, что со мною умерло множество надежд и ожиданий. Но цифра, выдававшая возраст, свидетельствовала о лицемерности этого утверждения и, напротив, намекала на то, что ни о каких надеждах здесь говорить не приходилось.

Когда на крышку начала падать глина, душа моя покинула тело, и ее увели куда-то в серый туман, где обреталось немало вздорных и сварливых существ. Миновало время – не знаю, сколько именно. И вот какое-то невзрачное созданье приблизилось ко мне и сонным голосом сообщило, что помещение моей души в чистилище, правомерность коего до сих пор вызывала некоторые сомнения, признали достаточно обоснованным, поскольку у моей могилы было замечено человеческое существо, которое, оплакивая мою смерть, шептало что-то о грешной любви.

Ни разу при жизни не был я столь равнодушен, как теперь, когда услышал эту новость. Если бы не это всеобъемлющее равнодушие, я, пожалуй, сказал бы даже, что приятно удивлен, потому что видел свою жизнь в более темных красках и сам себя судил значительно строже.

Чистилище оказалось обширным помещением, совершенно серым и таким однообразным, что ничем не привлекало взгляд, не задерживало мысль. У меня было чувство, будто я давно обвыкся здесь, будто я живу тут испокон веку, и единственное, что занимало меня, так это то, каким образом монотонный покой, когда не испытываешь ни боли, ни тревоги, может помочь искуплению грехов? И сумрак, наполнявший помещение, был мне знаком: этот ленивый, будто обиженный на что-то свет живо (если так можно выразиться, учитывая печальный итог) напоминал мне затхлый привкус моих прежних радостей и тоскливый запах румян, всегда сопровождавший мое кипение страстей. Обитавшие в чистилище создания, которые, как я уже сказал, производили на меня впечатление существ вздорных и сварливых, вполне ладили друг с другом, хотя часто и срывались на крик. Но я держался особняком, скромно и замкнуто, и они не досаждали мне.

Окна комнаты, занимаемой мною при жизни, днем и ночью оставались открытыми. Примерно неделю туда никто не заходил. По утрам – стоял поздний, ясный октябрь – в комнату задувало сырой холод, какой бывает лишь там, где не живут люди, а когда солнце поднималось выше, сырость начинала выветриваться – неохотно, медленно, никогда не покидая комнату полностью. Вечерний сумрак поселялся там раньше времени, и темнота казалась мне враждебной. Все стояло нетронутое на своих местах. Особо обратил я внимание на растительное убранство моего бывшего жилища – и подумал, что всегда очень любил хранить в комнате цветы, уже увядшие и напоминавшие мне многие события из моей жизни.

На письменном столе по-прежнему возвышалась рыжая керамическая ваза с несколькими еловыми ветками. Местами бурые, местами мертвенно зеленые, они были связаны выцветшей ленточкой из синего атласа. Бутон красной розы, успевший покрыться пятнами желтой плесени, и темно-синий цветок астры – оба совершенно высохшие – заунывно гармонировали с буро-зеленым фоном хвойных веток. Неспешно опадали иголки – наверное, в этом был виноват постоянный приток свежего воздуха – и скапливались у подножия вазы.

И на стене в плетеной корзинке, которую получил я когда-то в подарок, виднелась еловая ветка, тоже почти погибшая, а через край свешивались бесформенные и засохшие увядшие розы, среди которых пылали, точно раны, мальвы. А еще расписанный по-деревенски кувшин, полный желтых, ярко-коричневых и розовых бессмертников. Бессмертных среди цветов. – И вдобавок над гравюрой со стадом коров, бредущих с пастбища, с самого вербного воскресенья красовались ветки с сережками, увенчанные букетиком фиалок, – все это было покрыто пылью и почти истлело.

Глядя на свою комнату, я понял, что далеко не все цветы увяли тогда, когда я уже ушел навсегда, и что среди этого хрупкого тлена я долго-долго существовал, лелея мечты о полной жизни, о путешествиях, о славе. Только теперь я осознал, что, наверное, все эти мечты не могли воплотиться именно потому, что предавался я им здесь, в этой пыльной атмосфере, среди увядших цветов, в комнате, которая ныне, опустев, предстала во всей своей гармоничной упорядоченности: она довольна собой, ей никто не нужен, и она похожа на те бездушные гостиные, что украшают собой витрины мебельных магазинов, а вовсе не на сцену для представления непрерывной череды поединков и перемирий, которые человек ведет и заключает сам с собою. Меня печалил и тревожил тот порядок, в коем выстроилась вся мебель; мне больно было смотреть на ровные ряды книг, педантичные и безупречные, ибо они обвиняли меня, и обвинение это нельзя было ни замолчать, ни смягчить… обвинялся же я в том, что жил лишь наблюдая.

Поскольку все закончилось и ничего уже не дано было исправить, то, до чего я не дожил, не могло идти ни в какое сравнение с тем, что я некогда пережил на земле, и потому я ощущал всю тщетность этих обвинений, причем испытывал это чувство, наверное, в последний раз. И удивительно мне было, что здесь, в вечности, можно размышлять о вещах столь суетных и светских.

Но однажды утром, когда вся моя продуваемая комната дрожала от холода и грустно всматривалась в пустоту, словно задаваясь болезненным вопросом о своем будущем, которого она отчаялась дождаться, я опечалился более, чем когда-либо прежде, и впервые мне удалось совершенно забыть о себе. Это было светлое чувство сопереживания незавидной судьбе, за которую я чувствовал себя ответственным. Я ясно осознавал, что виноват перед комнатой, в которой ежедневно грешил против собственной жизни, пока само помещение не заболело так, что и ныне, когда уже забыты и я, и мое случайное земное существование, комната все еще страдает от последствий моего вредного неблагоразумия, одинокая, отверженная и, по всей видимости, покинутая – словно прокаженный.

Сам уже лишенный желаний, без стремлений, без потребностей, я с великой нежностью грустил о вещах, которые неисповедимый случай заставил страдать из-за меня, столь этим их обесценив! И тоска моя была в ту минуту лишена всякого эгоизма, так что я даже обрадовался ее чистоте, и равнодушное и остывшее сердце мое исполнилось удивления, и я ощутил тепло блаженства, ранее мне незнакомое.

Тут повернулся ключ в замке и двери широко распахнулись. Вошла хозяйка дома в сопровождении служанки и сразу же испуганно огляделась по сторонам, словно ожидая, что откуда-нибудь выползет тоска и сожмет ее в холодных объятиях.

– Ему уже ничем не поможешь! Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а живым надо жить!

И, сказав это, она сделала шаг вперед, опасливо протянула руку и принялась собирать ветки и цветы, задумчиво вороша их.

Поскольку двери женщины оставили открытыми, то возник сквозняк, который, как мне по крайней мере показалось, будто волшебная метла, одним движением вымел пыль, паутину и еще что-то неведомое, наполнявшее помещение тяжкой горестью. Комната словно улыбнулась, и мне почудилось, ее охватила блаженная дрожь, как бывает с тем, кто ждал долго и удрученно и наконец дождался.

Потом столы и шкафы были сдвинуты, с кровати убрана белоснежная пена перин, так что сверкнули широкие красные полосы матраца, стулья перевернуты, картины сняты и составлены лицом к стене, ковер скатан, а с покинувшей привычное место кушетки сдернуто и наспех сложено покрывало – и вот уже послышался веселый свист метелки, скользящей по стенам, и чавкающая болтовня мокрых тряпок, вытирающих пол.

Шум стоял посредине комнаты, как широкоплечий парень, который, уперев руки в боки и заносчиво выставив локти, точно спорит с чем-то невидимым, что малодушно отступает перед ним. Две женщины усердно трудились, причем одна – хозяйка – поначалу немного боязливо, словно через силу, но потом ее все же увлек за собой стремительный темп второй женщины, служанки, бодро и без предрассудков расправлявшейся с рухлядью, которую трепетная хозяйка считала реликвиями, требующими почтительного отношения.

Я видел все это, и мне было легко. Я видел, что в комнату входит нечто веселое и ясное. Дело было не только в вытертой пыли и исчезновении еще чего-то невыразимого, что заставляет комнаты, где долго не убирают, пропитываться сыростью и плесенью. С комнаты словно спали невидимые оковы – и она, так долго безвинно страдавшая, подчинилась совершено новому порядку, может быть, еще более строгому, чем тот, в котором оставил ее я, но порядку не утомительному, а жизнерадостному и улыбчивому. Вещи оказались точно на своих местах – и лишь затем, чтобы то неизвестное, которое здесь ожидали, не натворило нелепостей, когда начнет шалить и кувыркаться, переворачивая все вверх дном.

Наконец порядок был наведен и окна закрыты. И комната мгновенно словно превратилась в новое существо, совершенно непохожее на то, что знал я. С большого расстояния, откуда я взирал на нее, она казалась молодой, изменившейся, преображенной тем облегчением, которое принесла ей безжалостная уборка. Да, она вздохнула свободно, как человек, выбравшийся из затхлого подвала на свежий воздух. И действительно, воздух, попадавший сюда через открытые окна почти неделю, только теперь, когда его отделили от остального воздушного океана оконными стеклами, привычно и проворно охватил предметы и все пространство комнаты.

Я наблюдал, размышляя о ничтожности предела, которое человеческое бытие положило естественным склонностям вещей и сил. Каким бесспорным мне все представлялось, и с каким удовольствием я все понимал!

– Ну мы и наработались! – сказала девушка, шумно вздохнув и с усилием поднимаясь с колен. – Но зато теперь комната выглядит совсем по-другому! – добавила она удовлетворенно.

– Словно его и не было никогда, – сказала хозяйка, подразумевая меня, и подумала: «Бог мой, как же быстро смыкаются над людьми воды времени!» – Несколько сухих цветков, несколько бумажек, отправленных в мусорное ведро, – и все кончено!

Она меланхолично помолчала.

– Декорации, конечно, были невеселые, но теперь, когда мы их убрали, комната стала совсем нежилой!

– Что до этого, так она казалась мне нежилой даже тогда, когда этот господин жил в ней. Странно как-то, право слово. Беспорядка тут не хватало, вот что! На выставку было похоже. По совести говоря, я люблю у господ этакую небрежность. Если ее нет, всякое о них думать начинаешь.

– Что думать, Пепичка?

– Сударыня, господа, которые слишком любят порядок, бывают ограниченными.

– Как это, Пепичка?

– Не знаю, как толком объяснить, – и Пепичка подняла лохань, – но мне кажется, что у них слабый характер.

– Хотела бы я знать, кто здесь поселится теперь, – произнесла она, выходя. Комната опять опустела и опять ждала. Но и ее пустота, и ожидание были уже не те, что раньше: радостные и терпеливые, уверенные, что непременно наступит нечто прекрасное. Не знаю почему, но комната, вновь запертая, напоминала мне умытого, свежевыбритого юношу с розмарином в петлице, который в ожидании подружки стоит за гумном и с блаженством всматривается в окрестности. – Повторяю: я не знаю, почему мне пришел в голову именно этот образ; но он растрогал меня до радостных слез и умножил горячую симпатию, которую я и без того уже испытывал ко всему, что позабыло обо мне с легкостью, лишенной и намека на оскорбительность.

И правда, я не ошибся, предполагая, что одиночество комнаты не будет долгим. Вскоре опять послышался шорох ключа в скважине, двери распахнулись и на пороге показалась милая фигурка молодой женщины. Она с игривым любопытством наклонила голову и как-то удивительно повела носиком, раскрасневшимся на утреннем октябрьском морозе, а потом, убедившись, что за ней следует ее спутник, молодой офицер, наконец вошла с вопросительным выражением в веселых умных глазах, по которым с первого взгляда было заметно, что они уже знают и темные стороны жизни, но не отворачиваются от них.

– Ну разве я не говорила тебе, Веноуш, что искать нужно здесь?! И только здесь?! И именно здесь?!

Он – в очках, высокий, плотный, в мундире, сшитом не по казенному образцу, дабы окружить притягательным деревенским очарованием тяжелые и угловатые движения, которыми столь гордятся отпускники-военные, – неотрывно глядел на ее губы с такой преданностью, на которую способна только любовь в сочетании с уважением и доверием.

– Да, правда, – только и сказал он, но, произнеся эти два слова, заметно оживился.

За ним в комнату вошла хозяйка.

– Так вот, мадам, вам не помешает, что нас двое? Как вы уже могли догадаться, свадьба на фоне войны. Вот так!

Хозяйка махнула рукой: мол, будущие жильцы ей подходят (я навсегда запомнил этот жест, предавший меня забвению), и офицер продолжал:

– Я, конечно, пробуду тут недолго, а Бета займет комнату насовсем… ну, по крайней мере до тех пор, пока обстоятельства не позволят нам снять отдельную квартиру. Надеюсь, мадам, вы подружитесь с моей женой и не откажетесь помочь ей советом, пока меня не будет.

Хозяйка приветливо кивнула военному, в чьих словах звучала едва скрытая радость соединения с избранницей. Радость эта добавляла его голосу металла и уверенности, и стены бывшего приюта отшельника откликнулись удивлением и тревожной надеждой.

– Надеюсь, вы не станете возражать, если мы принесем сюда какие-нибудь свои мелочи. Только для того, чтобы по-настоящему чувствовать себя как дома. Это милые вещицы, то есть вещицы, милые нам – если вы меня понимаете… Комнаты, которые сдают жильцам, бывают холодными, безликими; да иначе и быть не может: ведь в них обитают старые холостяки.

В голосе его слышались жалость, слегка насмешливая; и гордость, пожалуй, даже высокомерие человека, могущего судить об этом по собственному опыту.

– Да, верно, я сдавала эту комнату, вы угадали, – сказала хозяйка.

– Как может съехать отсюда человек, у которого нет настоящего дома? – произнесла супруга-девочка. – Веноуш, взгляни, какой вид – и вообще, здесь так мило, точно в каюте на яхте. Наверное, вашего постояльца призвали в армию?

– Видите ли, – проговорила заметно растерянная хозяйка, – этот господин умер.

Супруги вопросительно переглянулись. Хозяйка оперлась о кровать. Я чувствовал, что переезд этой пары, поводом для которого стал именно я, находится под угрозой, и очень волновался, ибо искренне желал, чтобы они остались.

– Ладно, – сказал наконец офицер, – разве есть еще место на земле, которое не стало бы нынче ложем смерти? Ты ведь не боишься, правда, Бета? – И он пожал ей руку.

Она ответила несколько наигранно:

– Чего мне бояться? Ведь ты со мной!

И тогда молодой муж обратился к хозяйке с небрежным вопросом:

– А что случилось с вашим бывшим постояльцем?

– Понимаете, – сказала хозяйка с таким же растерянным видом, с каким она сообщала о моей смерти, – он не умер естественной смертью. Он совершил самоубийство.

– Ах! – воскликнула молодая. – Кровавое?

– Бета! – тихо и скорбно устыдил ее муж – и я, хоть и был растроган вопросом юной женщины, полюбил этого человека со столь возвышенными чувствами.

– Впрочем, следы уже убраны… полностью, – сказал он, подойдя к окну и с растерянностью, мне непонятной, выглянув на улицу. – М-да – и все же, все же!.. Наша первая квартира – и такое происшествие!

Хозяйка промолвила:

– Я почитала своим долгом предупредить вас об этом обстоятельстве. Я знаю о связанных с такими вещами предрассудках и уважаю их, хотя и не разделяю. Я непременно открыла бы правду даже в том случае, если бы вы не спросили меня прямо.

– Благодарю вас, мадам, – церемонно поклонился офицер. – Я также не разделяю этих предрассудков. Я убежден, что их лишена и Бета… ее страшит скорее тоска, рожденная мыслями о смерти. Но пока нас двое, мы не допустим сюда даже воспоминание о ней, а когда наступит пора моего отъезда, эти события уже станут нереальными. Ну, решай! Тебе тут понравилось…

– Ты прав, Веноуш. Такое недолго кажется правдой. А нас двое.

– Вообще-то он был порядочный человек, – добавила хозяйка, словно извиняясь. – Бог знает, что на него нашло… Он всегда производил такое впечатление, будто заблудился; мне так казалось еще и потому, что внутри он был какой-то дряхлый, хотя и выглядел моложе своих лет. От него исходил не то чтобы холод, но нечто такое, что мешает сближению. Сегодня я это могу сказать: бедняга был мертв еще до того, как умер.

– Мы въезжаем! – решила Бета. – А что до прошлого, то, если Бог даст, мы выгоним его отсюда. Не знаю, почему, но мне кажется, что комната уже все забыла. Живым – жить!

– А так это удобная, светлая и просторная комната, – сказала хозяйка.

Мне казалось, что мое прежнее жилье грезит о воздушных замках будущего союза. Вещи уже стояли в напряжении, нетерпеливо ожидая, когда их коснутся привычные к пожатию руки. Зеркало, встроенное в шкаф, смело засияло, бахрома на абажуре затрепетала от какого-то неведомого сквозняка.

К четырем часам они вернулись. И в это мгновение сквозь окна, выходящие на северо-запад, в комнату пролился мощный поток света. Вбежала Бета, с охапкой свежих цветов, и принялась купаться в лучах. Ее муж, с занятыми руками, закрыв дверь плечом, боком вошел следом. Комната благодарно обняла их, защитила их счастье – и внезапно окна необъяснимым образом запотели.

Оба сняли верхнее платье. Бета начала наполнять пустые вазы цветами, и комната восхищенно приняла их пестроту, а потом с бурными и веселыми спорами они принялись расставлять свои расписные стаканчики и фарфоровые фигурки, вешать маленькие гравюры, раскладывать яркие бусы и разноцветные платки.

– Здесь будет очень красиво, – твердила жена, – красивее, чем я себе представляла. Подумай только о вечерах под этой лампой с желтым абажуром, и как мы будем разговаривать, и как я буду вспоминать о тебе. Мы здесь всегда будем вместе. Никогда эта комната и не мечтала ни о чем подобном!

– Бедняга! – проговорил он, садясь. Смеркалось, и в серебристых, поистине серебристых сумерках обе человеческие фигуры смотрелись просто изумительно.

– О ком ты говоришь? – спросила она несколько удивленно.

– О бывшем жильце. Я не боюсь его, он не нарушает моего покоя, но я все время думаю о нем.

– Не думай о таких вещах. Нас это уже не касается. Смотри, как радушно приняли нас эти четыре стены! Они обновлены тем, что среди них расцвела жизнь; думаю, что до нас здесь было всего лишь ожидание жизни, измученное и застывшее.

В нише, где и при мне стояла спиртовка, она, напевая, готовила чай, пока он, в безопасности уединения, но и защищенный от одиночества, читал вечерние газеты – удобно сидя в кресле, откинувшись назад, блаженно расправив могучую грудь. Тут я словно увидел в этом кресле себя и вспомнил, что сидел обычно, наклонившись вперед.

Холодный ужин с чаем был готов, и жена пошла звать хозяйку.

– Только не вздумайте отказываться, – послышалось с лестницы, – нет-нет, ни в коем случае. И не надо переодеваться! Мы ведь соседи!

Вскоре обе женщины вошли в комнату. Три человека сидели за столом и беседовали – негромко и задушевно. Руки мелькали над скатертью, передавая блюдца и чашки, словно шаля и перебивая друг друга.

– Как быстро изменилась комната, – заметила хозяйка.

– Мы ведь столько всего принесли сюда! – сказал он, извиняясь. – И даже не спросили, можно ли было забить несколько гвоздей.

– К чему лишние вопросы? – Она развела руками и добавила: – Я не это имела в виду. Комната вообще изменилась. Я до сих пор не знала, какая она вечером. Но пыталась ее себе представить. Она выглядела – ну как бы это сказать? – жалостно. Ничего из нее не доносилось. Только шаги.

– Теперь все будет иначе, – отозвалась Бета весело. – Все-все! Я здесь совершенно счастлива. Хотя это только лишь военное счастье. Думаю, когда-нибудь и у нас будет свое гнездо. Бог даст, мы этого дождемся.

– Конечно, дождетесь!

С улицы доносились приглушенные звуки. И комната, где раньше стояла гнетущая тишина, собирала эти звуки и разглаживала их, будто ребенок, которому наконец разрешили поиграть.

– Тут какая-то фотография, – сказала вдруг Бета, поглядев на нижнюю полку бюро.

– Это он. А мы и не заметили, когда убирали.

– Он? Смотри, Веноуш! – и жена подала мужу фотографию.

Он взглянул на нее сквозь стакан, из которого пил.

– Вы правы, мадам, разочарованное и упрямое лицо.

– Да, он всегда мне таким и казался… Надо бы ее отослать.

Хозяйка спрятала фотографию в карман и принялась чистить яблоко. Но вдруг ее руки замерли.

– Мы сидим в его комнате, едим, разговариваем, и если вдруг и вспоминаем о нем, то чистя при этом яблоко – вот как сейчас. Разве это не жестоко?

Офицер пожал плечами.

– Мне было бы отвратительно притворяться, что его судьба трогает нас, да будет ему земля пухом. Видите ли, мадам, я искренне говорю то, что чувствую. Требовать от себя большего?.. Он там, мы здесь. Вот и все.

Я, наблюдая издали эту сцену и слушая их слова, теперь отвернулся и надолго задумался. Глубокий, прекрасный покой, которого я никогда прежде не знал, покой-блаженство овладел мною.

А потом дни сменяли друг друга, и моя комната, то болтливая, то серьезная, то веселая и озорная (когда муж в своей трогательной медвежьей манере шутил с молодой супругой), исподволь, со спокойной и почти нежной настойчивостью, изгоняла меня.

И когда однажды Бета бросила в печь увядший букет со словами «Удивительно, как быстро он высох!», исчез и мой последний след.

С тех пор цветы в комнате всегда стояли долго, а дни моего чистилища, переносимые мною без сетований, плыли в море вечности один за другим, выполняя свое странное предназначение.