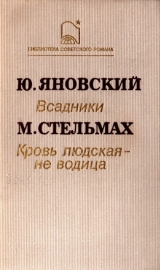

Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"

Автор книги: Михайло Стельмах

Соавторы: Юрий Яновский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)

III

Великая сентябрьская тишь стоит над землей.

Село зачаровано звездным небом, глубока, добротна синева разбросанных по долине хат, и возле каждой зорко глядят на восток потемневшие подсолнухи. Ночь пахнет сыроватой дорожной пылью, созревшими садами, терпкой коноплей. Изредка заскрипит спросонья журавль или хлопнется наземь возле покосившегося тына влажное от росы яблоко, прольется шипучим соком на траву – и снова тишина, как в добром сне, и снова широколистые подсолнухи, словно матери, протягивают на восток отяжелевшие руки, на которых покоятся головки маленьких, погруженных в сладкую дрему подсолнушков.

И даже не верится, что есть еще войны на земле, что нечеловеческая злоба в последних корчах цедит реки людской крови, что высокоученые и низко павшие люди, как нищие, вымаливают повсюду за границей червонцы и оружие, чтобы заарканить землю, поднявшуюся на дыбы.

Горицвит и Мирошниченко молча идут по улице: ночь такая, что и говорить не надо, в голове такие мысли, что стоит глянуть друг другу в глаза – и все поймешь. Посреди неба склоняется к югу Млечный Путь, с его спелых звезд осыпается на край земли серебристая пыльца.

С тракта донеслась негромкая стройная песня, звякнуло стремя. На обочине под старыми липами пасутся нерасседланные кони, а возле толстого, в два обхвата, ствола сидят несколько бойцов и задумчиво выводят не солдатскую, не походную, а старую песню про лебедя, что плавал по синему морю, да про девушку, что не дождалась своего милого и обернулась тополем, чтоб хоть верхушкой глянуть на синее море, на свою любовь.

В далеком поле поднялся поздний месяц, в низине, за огородами, по-осеннему тревожатся перелетные птицы, а песня тоскует и тоскует под сводом густых лип, на которых еще неяркой порошей колышется лунная дорожка.

Плавай, плавай, лебедоньку,

По синьому морю!

Рости, рости, тополенько,

Все вгору та вгору!

Рости гнучка та висока

До самої хмари, —

Спитай бога, чи діжду я,

Чи не діжду пари?

Рости, рости, подивися

За синєє море!

По тім боці – моя доля,

По сім боці – горе.

Печаль и страстное ожидание любви звенят в молодых голосах. Где-то на далеких порогах, у искореженных войной вишневых садов, где-то возле красных калин и черных пожарищ оставили парни своих милых, сели на господских и казенных лошадей, чтобы возмужать в боях, пробиваясь кто к синему морю, а кто к замутненной Висле. В боях забывалась чабрецовая нежность, рожденная в степи да в лесу, на батрацкой работе, когда рядом жнет пшеницу, или вяжет золотой сноп, или гребет сено стыдливая девчонка. Забывалась, чтобы еще с большей силой ожить в песне, когда найдется для нее час.

– Ты смотри, как верно! – вдруг проговорил и вздохнул Тимофий, весь отдавшись песне.

– Что верно? Опять прошлогодним порадуешь?

Мирошниченку не раз доводилось узнавать от друга были, которые давно уже быльем поросли.

– Не о прошлогоднем я, о песне. Словно про всех нас в ней сказано.

– Что же тут, старина, про нас? – недоверчиво усмехнулся Мирошниченко.

– А то, что земля и люди поделены теперь на две половины. Так и поется: на одном краю наша доля, а на другом краю наше горе. Когда уж не будет его?

– Да, может, еще в этом году скрутим, – дивясь речам Тимофия, ответил Мирошниченко.

– Скор ты больно, – раздумчиво заметил Тимофий.

– Думаешь, не разобьем до зимы Врангеля и Петлюру?

– Их, может, и разобьем, а вот когда мы свою исконную нужду разобьем? Ев небось ружьем не одолеешь.

– Что правда, то правда, – согласился Мирошниченко. – Ее только плугом сломить можно.

– Стой! Кто идет? – раздался из-за деревьев резкий возглас.

На тракте выросла настороженная фигура казака с поблескивающим карабином в руках.

– Свои. Председатель комбеда, а это председатель земкомиссии.

– Митинговали? – Казак опустил карабин, поправил заломленную шапку. – Все про землю?

– Про землю. На банду собрались?

– На какого же еще лешего? Пора гнилые зубы с корнями выдирать.

– Хорошо бы!..

Месяц все щедрее обрызгивал сиянием покрытые росой деревья и тракт, четче обрисовывались нерасседланные кони, а приглушенные казачьи песни все рвались и рвались на дальние пороги, к поникшим вишенникам, красным калинам и черным пожарищам, где есть еще мать или отец и верная любовь. Было в этих песнях и степное озерко, где плавало ведерочко три дни под водою; был и бедняга бурлак, у которого заболели тело и головушка; был и конь, что в тоске по казаку клонит голову; была и девушка, чьи ноги укутывал казак своей шапкой. Вековечная скорбь и вековечные надежды смыкались в молодых голосах и стлались но старому тракту, сжимая и веселя сердце…

– Нигде душевнее не поют, чем на войне, – вздохнул Мирошниченко, припоминая свое лесное, партизанское житье.

Возле двора Горицвитов друзья остановились, прислонились к воротам.

– Ну как ты, Тимофий? – ни о чем и о многом сразу спросил Свирид.

Смешно сказать, но он чуть ли не как девушка любил своего Тимофия, тянулся к этому русому молчаливому красавцу с печальными глазами. И Тимофий готов был за Свирида в огонь и в воду, но никогда и нигде, даже за доброй чаркой, не перекинулся и словом об этом со своим другом. Бывало, подвыпив, Свирид покачает головой, стукнет кулаком по столу и даст волю чувству. «Эх, Тимофий, и какого черта меня так тянет к тебе, пеньку безъязыкому»? – «Чего? – У Тимофия задрожат уголки губ. – Наверно, потому, что и за чаркой не перебиваю тебя».

И он в самом деле нигде не перебивал своего товарища, всегда спокойно, а порой с изумлением прислушиваясь к его речам, не сомневался, что при теперешней власти из Мирошниченка должно выйти не менее чем уездное начальство. Самого Тимофия не тянуло в начальство. Пускай другой хоть в золотом дворце, как жар-птица, сидит, он все равно не позавидует. У него одно желание – быть хозяином на земле: пахать, сеять, косить, вязать, молотить. Кусок хлеба в руках да сапоги на ногах – вот и все его счастье.

На улице звонко отдавались чьи-то медленные шаги, постукивала палка по сухой дороге. Из желтоватого лунного настоя, как библейский пророк, выплыл седоголовый и седобородый отец Тимофия, живущий у самого затона. Старик, увидав Свирида и сына, молча остановился перед ними, молча поднял палку и огрел ею Тимофия по плечу.

– Ты, чертов выродок, в начальство полез? – заскрипел он простуженным голосом, раскачивая волнистую, как спелый овес, бороду. – Простым уже не хочешь жить?

– Заставили люди, – спокойно отвел палку Тимофий. – Добрый вечер!

– Добрый вечер, лихоманка тебя забери! – бушевал старик. – Может, захотел уже начальницкое галихве надеть да хромом сзаду подшить?

– Господь с вами! На что мне такое непотребство? – изумился сын.

– Так какое ж из тебя начальство будет без галихве? Старшим куда пошлют?

– Землей буду людей наделять, – с достоинством ответил отцу Тимофий.

– Землей будешь наделять? – выкрикнул не то с удивлением, не то с возмущением старик, сцепив руки на палке; седины его повисли над скрещенными ладонями. – Неужто нельзя было выбрать постарше либо поумнее! Ты ж у меня еще несмышленыш!

Тимофий улыбнулся, многозначительно повел глазами и отвернулся от старика, чтобы не рассмеяться.

– В таком деле не по старшинству, а по совести выбирают, – заступился за друга Свирид.

– Ежели по совести, ничего не скажу: мой сынок, Свирид, никогда душой не кривил, да только молод он еще для этого дела, земля любит людей постарше, тех, кто не только верх, но и глубь ее чует.

– Дедушка, да какой же он молодой? Вашему Тимофию уже полных тридцать пять.

– Тридцать пять, тридцать пять! – передразнил старик. – Скоро вы все делаете и скоро считаете, спешите все куда-то, к лешему… А прежде не так у нас лета считали.

– А как же, отец?

Старик запустил в бороду правую руку – она темным зверьком шевелилась в седых волосах.

– Как? Неужто забыл? Лета были, Тимофий, в стороне, а впереди человек. Вот когда я повел тебя впервые наниматься к Варчукам, там оглядели, ощупали тебя глазами со всех боков и спрашивают: «Сколько же лет сыну?» Я и говорю: «Да уже пастушок». Так и пошел ты к стаду. А когда я тебя в экономию записывал на срок от сретенья до Семена, так в конторе тоже допытывались: «Сколько лет сыну?» – «Да уже погонщик», – отвечаю. И где ни спрашивали про твои годы, я говорил, чего ты по работе стоишь: «Пахарь уже» либо: «Уже косарь». Иной и до седых волос доживет, а в косари не годится, а ты еще и на гулянку по вечерам не заглядывал, а на лугу за атамана шел. Такая у тебя повсюду метрика была, пока тебе лоб не забрили. А теперь новомодная метрика началась – не сносил еще первой пары штанов, а уже в начальство прется… Что ж ты себе думаешь, Тимофий? На легкий хлеб перейти?

– Молчите лучше насчет легкого хлеба, – невесело ответил Тимофий. – Я начальство до первого заморозка: разделю землю по правде и пойду за чапыгами.

– До первого заморозка? И тут как в батраках? – съехидничал старик. Хоть он и выглядел пророком и в церкви на пасху первым начинал читать «Деяния апостолов», но языка его побаивалось едва ли не все село: умел человек и святое сказать и в печенки въесться.

– На вас, я вижу, ничем не угодишь! – насупился Тимофий.

– Как то есть ничем? – вскипел старик и сразу воинственно взялся за палку.

– Выбрали меня люди, а вам не нравится, дубиной грозитесь…

– А это, чтоб знал, что есть повыше тебя начальство! А то распаскудишься, как тот из уезда, что по самогону ударяет.

– А теперь вам не по нраву, что буду начальствовать только до первых заморозков.

– И за это время можно такого натворить, что потом и в глаза людям не глянешь. Главное, Тимофий, начальство – держаться чапыг. Тогда у людей и хлебушко будет и совесть. А из галихве совести не вытрусишь. И не серчай в свои тридцать пять лет, когда отец говорит! – Старик вздохнул и тише добавил: – Ну, уж теперь тебе, сынок, ночевать дома не придется. Земля у нас – тяжелое дело, кровью пахнет. Ко мне потихоньку, чтоб злые люди не видели, приходи. Слышишь?

– Слышу, отец. Может, зайдем в хату?

– Э, нет, не буду тормошить твоих, пускай спят до свету божьего. Как Дмитро? Может, в воскресенье пришлешь ко мне? Надо ульев пару сделать.

– Пришлю.

– Меня-то, Тимофий, наделишь? Хоть бы то, с чем я тебя выделил, проценту не хочу.

– С процентом, да еще с большим, получите.

– Вправду? Это ты, как отцу, уважить хочешь? – Лицо старика оживилось.

– Как и всем.

– Гляди, какие теперь щедрые люди стали! Только как бы из-за этого надела снова мужицкое тело от костей не отстало… Как там, Свирид, с поляками да с Петлюрой?

– Так довоевались, что последние пузыри пускают. Поляки мира запросили.

– Не врешь?

– Так ведь я у вас говорить учился, дедушка, – ответил Мирошниченко, едва сдерживая смех.

– Тьфу на тебя, сукин сын! И меня хочешь таким же вралем сделать, как сам!

Свирид и Тимофий засмеялись, а старик затряс бородой с притворной скорбью.

– Смеются, начальники! – Он насмешливо посмотрел на друзей. – Ну, поговорили, а теперь и домой пора. Будьте здоровы!

Он подал им протканную грубыми жилами руку и понес в лунную даль библейский сноп своих седин, пахнущих осенней листвой и медовым отстоем ульев. Позади раздался приглушенный смех: над ним же еще и смеются, озорники!

Старик покрепче пристукнул палкой и с удовлетворением отметил, что смех у ворот затих. «Начальники…» Самому удивительно, как меняется жизнь. Хотя, может, так и надо, – все держится на земле. Была она господской – были господские начальники, перешла к мужикам – давай начальников из нашего брата. Вот зачем только некоторые своими галихве от людей разнятся? Нет, летом не придумаешь лучшей моды, чем полотняные штаны.

Старик, уходя в свои мысли, не замечает, что заговорил громко. Есть люди, которые в одиночестве говорят только сами с собой, а у старого Горицвита характер был куда счастливее: думал о земле – беседовал с землей, видел звезды – говорил с ними, ходил среди ульев – находилось слово и для пчел; и ничего тут не было странного – все жило вокруг него, и все прислушивалось к голосу человека…

Над селом белеет половодье лунного света, и, хотя роса ужо выпала, все еще сыплются запоздалые капельки, от их прикосновения вздыхает над головой подсушенная листва ясеней. Обветшалые плетни отбрасывают на улицу укороченные тени, и лунное сияние трепещет в их продолговатых щелях, как поутру в реке трепещут золотые стайки рыб.

– Земля лучше всего пахнет осенью, – говорит себе Тимофий.

Это отзывается в нем одна половина старой горицвитовской натуры, и Мирошниченко не удивляется, хотя лучше бы и язык у Тимофия был как у отца. Жаль, что самому себе Тимофий за вечер скажет больше, чем людям за год.

– Говоришь, земля лучше всего пахнет осенью? – припоминает все запахи Мирошниченко, глубже втягивает ноздрями воздух.

И правда – ранней весной земля пахнет у них только испарениями да березовым соком лесов, а теперь слились в одно настой увядающей листвы и острый аромат укропа, яблоневый дух и медвяное дыхание табачных папуш, пресный солод отсыревшей кукурузы и резкая, приятная горьковатость бархатцев. Впрочем, к чему все это теперь, когда не столько тешишься духом земли, сколько думаешь, как бы не попасть под обрез за эту самую землю.

– Ну тебя, Тимофий, к лешему! – сердится Мирошниченко. – Ты, словно колдун, можешь так забить голову всяким зельем, что и про главное позабудешь. Так завтра, говоришь, встречаемся на поле? С рассветом?

– Как взойдет солнце.

– Можно сказать, дождались мы своего праздника!

– Да еще какого праздника! Пасхи!

– Где цепь возьмешь?

– Я цепью не стану мерять землю. – На удлиненном, горбоносом лице Тимофия появляются упрямые складки.

– Почему?

– Это только господа додумались заковывать в цепи людей и поля, а мы будем легче мерять, чтоб не обижать землю. С нее живем, стало быть, и она живая.

– У тебя все живое, – одобрительно посмотрел на друга Свирид. – Ну, будь здоров.

Он подал руку Тимофию и по теням горицвитовских ясеней сторожко направился домой.

Тимофий посмотрел еще ему вслед, притворил стылые от росы ворота и остановился посреди искристого, поросшего спорышом двора. Молчит его хата в тени вишен, и только на том окне, возле которого спит Дмитро, едва-едва колышется лунная дрема. Слева от навеса темнеет овин, а над ним грустит в одиночестве дикая груша – все, что осталось от леса, когда-то шумевшего здесь. Узловатые ветви груши одним краем свисают над огородом, а другим – над овином, и в тишине порою слышно, как с кровли падают на землю и отскакивают к поленнице маленькие тугие плоды.

«Что же будем делать, Тимофий? – по горицвитовской привычке спрашивает он себя. – Вроде пора бы уже и спать, да разве заснешь в такую ночь?» Тимофий косится на дверь хаты – не услыхала ли его Докия, – а потом осторожно направляется к навесу. Тут под ногами шелестит тонкая столярная стружка и пахнет свежообтесанным деревом. «Дмитро что-то мастерил». С доброй улыбкой Тимофий думает о своем, таком же молчаливом, как и он, сыне.

Он ощупью находит на своих местах топор, деревянный аршин, долото, бурав и переходит к поленнице. Хворост на ней похож сейчас на крылья какой-то удивительной птицы. Тимофий вытаскивает из-под поленницы вязовый кряж, выделяющийся своей широкой сердцевиной. Это единственное дерево на Подолье, у которого сердцевина, как и у человека, красная. Мясистый, непересохший вяз легко раскалывается на четвертинки, и Тимофий умело принимается вытесывать из них ножки и поперечину для саженки, которой завтра будет намерять землю.

Из-под топора, мельчая, осыпаются белыми перьями щепки, ножки становятся все тоньше, уже пора зарубать их долотом, и тут Тимофий чувствует, что за его работой следят чужие глаза. Он окидывает взглядом двор и улицу, но нигде никого, только тихо вздыхает, пересыпая лунные полтинники, листва ясеней да по кровле овина шелестят, скатываясь, лесные груши, их терпкий запах неотступно преследует человека.

Тимофий берет долото, слегка ударяет по нему топором – делает зарубки, – но его уже не покидает неприятное ощущение, что за ним следят.

Кроме детства, всю жизнь его недоверчиво стерегли чужие глаза. С того дня, как старый Варчук пронизал его впервые пытливым взглядом, кладя цену новому пастушку, чужие глаза сторожили его неусыпно, как псы. Менялись хозяева, но неизменны были опаска и недоверие, настороженность и презрение, брезгливость и холод, гнев и злоба в глазах, всегда напоминавших об одном: «За что тебе деньги платят?»

Не раз как ужаленный оборачивался он на эти взгляды, и не раз хозяйские зрачки казались ему холодными монетками. Для других жили в них смех, и доброта, и ласка, а его они вечно кололи одним: «За что тебе деньги платят?» А теперь, верно, куда больше глаз потянулось к нему с другим вопросом, и глаза эти злее.

Он перебирает в памяти своих врагов и тут только осознает, как много их стало в одну эту ночь, хотя пока что он ничего им не сделал. Та ненависть, что окружала Мирошниченка и Пидипригору, теперь изо всех кулацких домов и хуторов поползла во двор к Горицвиту.

«Стало быть, такой тебе удел выпал, Тимофий», – решает он, зарубая долотом ту саженку, которая ныне пропахала в его жизни самую глубокую борозду. Потом берет бурав и умелой рукой ввинчивает его в дерево.

А меж тем чужие глаза впиваются уже в спину Тимофия. Он повел плечами, словно стряхивая недобрый взгляд, еще раз оглянулся и увидел за воротами черную фигуру. На миг, на короткий миг, задрожал в его руке бурав и снова завертелся, осыпая древесную муку на землю.

А у ворот недвижно подстерегает его черная, раздавшаяся, как пень, фигура. Так несколько дней назад следили за Василем Пидипригорой. Тимофий вспоминает рассказ Ольги о том, как к ним перед несчастьем приходил Иван Сичкарь и как Василь выгнал его. Неужто и теперь сутуловатый Сичкарь, словно сыч, вещует смерть? Может, внезапно метнуться в овин, упасть на ток, где лежит еще не провеянное зерно, или взобраться на сеновал? Но гордая душа с отвращением отбросила эти мысли: никогда еще он не был посмешищем для людей – ни в селе, ни на фронте.

Тимофий забивает и заклинивает колышки в саженку, а память из всех нитей сплетает основу, на которой, как паук, держится Сичкарь.

Этот не вцепился руками и зубами, как другие богачи, в пахотную землю, а углубился в темные леса, клал деревья под острый топор, вывозил в другие города и отпаривал в своей парильне ободья. В революцию уже не надо было платить за лес, и Сичкарь валил его беспощадно, со всей жадностью лесного дикаря, а ободья умело прятал от реквизиций в лесных дебрях. Когда же молодая власть стала добираться и до леса, он с торгов законно покупал участок и за магарычи вырубал вокруг столько деревьев, что они не уместились бы и на пяти лесосеках. Но и это не утолило нахрапистого богатея. В голодные времена можно было озолотиться на торговле продуктами, и Сичкарь превзошел всех местных спекулянтов.

В ту пору проскочить сквозь все заградительные отряды и засады милиции в город на базар с двумя пудами хлеба или кошелками сала считалось у спекулянтов настоящим геройством. В темные, безлунные ночи, как нечистая сила, заскорузлые, просаленные до самой души барышники проскальзывали по пустырям и бездорожью в голодный город и вывозили оттуда одежду, обувь, золото и мешки керенок, горпинок и канареек[5]5

Горпинка, канарейка – денежные знаки в сто и двести пятьдесят рублей, выпущенные Центральной радой при Петлюре. (Примеч. автора).

[Закрыть], австрийских крон и другого бумажного хлама, которым потом пестро оклеивали в селах стены хат.

А Сичкарь в это время брал в селькоме или у продагентов законный документ о том, что везет продразверстку, упаковывал в мешки с зерном куски хорошо просоленного сала и, посвистывая, спокойно ехал по широкому тракту, весело здоровался с начальниками заградительных отрядов, курил с ними самосад и объяснял: раз надо спасать власть, то и он, честный советский кулак, ей поможет. А потом потихоньку сбывал хлеб и облепленное зерном сало только за мануфактуру и звонкую монету.

На этом Сичкарь ни разу не попался, но Мирошниченко прижал его за утаенный в лесах посев. Норовистый богач наотрез отказался оплатить утайку и сел за это в губернскую тюрьму. Однако он и там сумел устроиться получше других заключенных – уже второй раз приходит на недельный отпуск домой.

Вот он открывает ворота, протискивается во двор и не торопясь несет к поленнице свое грузное тело. На голове колесом лежит широкий, натянутый пружиной картуз, щегольски приплюснутый козырек врезается в переносицу. Тимофий поднимается с земли, топор в его руке блестит при лунном свете.

– Здорово, Тимофий. – Сичкарь останавливается возле поленницы. Его круглое лицо, на котором шевелится черный пучок отращенной в кутузке бороды, улыбается.

– Здорово. – Тимофий присматривается к жестокой улыбке гостя, которая мало хорошего обещает людям. Толстые губы Сичкаря блестят, словно смазанные салом, тяжелая голова подсолнухом клонится к земле.

– Саженку тешешь? – Сичкарь поиграл бородой и пошире растянул толстые губы.

– Не видишь, что ли?

– Отчего ж, вижу. – Лицо Сичкаря, не очень загорелое, с белыми монетами ветрянных лишаев, на миг темнеет. Он, вздыхая, отбрасывает бульдожьим носком сапога щепочку, вскидывает на Горицвита невинные глаза и говорит, словно продолжая свою мысль: – Чудно, Тимофий, бывает на свете – нынче саженку человек тешет, а завтра ему гроб вытесывают.

– Бывает, – соглашается Тимофий. – А бывает и так: какой-нибудь стервец копает, копает другому яму, ну прямо из кожи вон лезет, а глядишь, его самого в эту яму и снесут.

– И так бывает, – смеется Сичкарь. – И яму надо копать с толком, мозгами пораскинуть. – И, словно ничего не зная, спрашивает: – Свое поле собираешься этой саженкой перемерять?

– Не перемерять, домерять к нему собираюсь.

Сичкаря передернуло, с лица его смыло остатки смеха. Он по-кошачьи прищурился и щелками глаз злобно глянул на Тимофия.

– Пустое дело затеял, дружище, пустое и опасное.

– С тем и пришел ко мне?

Сичкарь вздохнул.

– С тем. Потому – жаль мне тебя, Тимофий.

– С нынешней ночи жалеешь?

– С нынешней, – повеселев, отвечает Сичкарь. – Не думал, что такой смирный человек захочет лезть наверх при ненадежной власти.

– Не нравится тебе наша власть? – Горицвит уже внутренне закипает, но на лице его полное спокойствие.

– А что же в ней может понравиться? Прежде я на две сотни стадо коров покупал, а теперь паршивое яйцо в городе стоит двести рублей. Вынули твои большевики из денег золотую душу, одну бумажную оставили. А что такое власть без денег и харчей? Полова! Дунул – и нету!

– Что-то плохо вы дуете! – впервые усмехнулся Тимофий и бросил топор на поленницу: ежели что, он и руками задушит Сичкаря, у того уже больше жиру, чем силы. Только навряд ли Сичкарь с ним сейчас сцепится. И в груди у Горицвита что-то все ноет и ноет.

Сичкарь замечает брезгливые складки возле губ Горицвита, снова улыбается и говорит, словно бы в шутку:

– Хорошую, Тимофий, вытесал саженку! Продай мне, добрую цену дам. – И он нежно поглаживает пальцами оттопыренный карман.

– Подкупаешь? – У Горицвита взлетают над переносицей брови, глаза расширяются, наливаясь лунным сиянием.

– Нет, впервые покупаю товар из твоих рук. Прежде ты с отцом у меня ободья, колеса покупал, могу же и я теперь саженку у тебя купить? За самолучший ясеневый круг колес, с осями и полком, ты мне платил десять рублей и морщился, а я тебе за эту маленькую саженку заплачу целых десять тысяч. Правда, советскими.

Он с улыбочкой вынул из кармана перевязанную бечевой пачку денег, подбросил ее, поймал и подмигнул: бери, мол…

«Не надо», – тоже мимикой ответил Тимофий.

Вот и пришли к нему первые кулацкие деньги. То, бывало, не раз приходилось выпрашивать заработанное у чужого порога, а то незаработанное само во двор явилось.

– Не хочешь? – удивился Сичкарь. – Могу набавить, я человек не скупой. – И он взвешивает пачку на руке.

– Хитро придумано, Иван!

– Что ж тут хитрого? – невинно пожимает плечами «покупатель». – Всего и торгу, что саженку домой понесу.

– Понесешь саженку, а своим скажешь – душу мою купил? – спрашивает Тимофий, вглядываясь в белые монеты лишаев на щеках богача.

– На Евангелие руку положу – никто и слова о тебе не услышит. Все, что между нами было, в могилу со мной скроется. – С лица Сичкаря слетает лукавство, и вот он уже готов во всем обнадежить Горицвита и помочь ему.

– Никому и нигде не скажешь? – допытывается Тимофий.

– Даже на Страшном суде! – Сичкарь торжественно поднимает руку с деньгами.

– Спасибо и на том.

– Молодец, Тимофий! – с чувством говорит Сичкарь. – Я так и знал, что с тобой можно по-человечески столковаться. Не две же у тебя головы на плечах, чтобы одной рисковать. – И он пнул саженку ногой.

Она, по-девичьи чистая и белая, взметнулась, и Тимофий перехватил ее на лету.

– Ну вот, Иван, вроде поговорили, можно и по домам. Тебе когда в тюрьму?

– Послезавтра.

– Скверно там?

– Не мед, однако за деньги все можно достать.

– Так, знаешь, дарю тебе десять тысяч, бери мою саженку задаром.

– На что она мне? – Сичкарь засмеялся. – Это только зацепка к разговору была. Знаешь, я пошутить люблю.

– Вольному воля, Иван. Я думал, ты и на самом деле возьмешь саженку, а я себе другую вытешу.

– Как – другую? – настораживается Сичкарь. – Ты, дружище, шутишь или насмехаешься?

– Разве мне трудно вытесать другую?

Теперь уже Тимофий смотрит на Ивана невинными глазами, а тот не понимает еще, кто кого перехитрил. Удивление, недоверие, гнев трепещут во всех морщинках мясистых щек и лба.

– Так ты и впрямь думаешь завтра мерить землю?

– А как же иначе? – насмешливо удивляется Тимофий. – Об этом у нас не было разговора.

– Смеешься? – Внезапно рассвирепев, Сичкарь яростно затискивает деньги в карман. – Гляди, как бы не заплакать! Ты знай, с кем шутки шутить! – Белые монеты лишаев наливаются кровью. – Или не догадываешься?

– Догадываюсь, Иван. – Горицвит выпрямился, и Сичкарь сразу как-то стал меньше.

– Думаешь, со мной одним? – спрашивает он, комкая деньги так, что карман трещит.

– Чего ты меня пугаешь теми, кто стоит за твоей спекулянтской спиной? Думаешь, из них вылупится новая власть? Тогда, выходит, ты глупее, чем я считал. Поторговался, а теперь уматывай со двора.

Все с тем же спокойным выражением лица Тимофий показывает на ворота. Но Сичкарь шипит ему в лицо:

– Скажи какой честный! Денег брать не хочет! А землю нашу берешь? Ты лучше захворай завтра, Тимофий! Слышишь? Захворай!

– Нет, завтра ты захвораешь! – И он выпроваживает за плечи шипящего от ярости Сичкаря.

– Захворай, Тимофий, лучше тебе будет! – пугает Сичкарь в последний раз уже из-за ворот, но повеселевший Тимофий только помахал ему рукой.

Посреди улицы Сичкарь, на всякий случай пьяно пошатнувшись, затянул:

Комнезам, комнезам —

Превелике звання.

Надіває галіхве,

Іде на собрання.

Снова затихает двор, снова слышно, как падают на землю грушки. Одна подкатилась к самым ногам. Тимофий в задумчивости наклоняется над нею, вытирает полой свитки, и вот уже на ладони у него красуется, словно из солнца отлитый, маленький золотистый плод. Тимофий раскусывает его, холодный, терпкий сок освежает рот, к нёбу пристают мелкие семечки.

Тишина, раздумье, и лунный свет. Тимофий бережно ставит у ворот саженку, для чего-то перелезает через ограду, которая ведет в сад и на огород. Роса с деревьев и кустов леденит его руки, ветви укрывают в своей тени. Остановившись возле большого подсолнуха, Горицвит осматривает усадьбу, а потом и всю землю – она дремлет в лунном мареве и даже сквозь сон прислушивается к чему-то.

Над огородами бесшумно пролетел филин. На миг его тупые крылья врезались в лунный диск, пересекли его и стали удаляться, уменьшаясь на фоне разлохмаченной тучи. Продолговатое, как снаряд, тело хищника чем-то напоминает Сичкаря, в душе, вместе с отвращением, шевельнулось и полузабытое поверье: «Филин – к несчастью». Тимофий даже рукой махнул, отгоняя от себя всю эту чепуху.

Погладив подсолнух, Тимофий подошел к своему палисаднику и сразу просветлел. Он возвратился с огорода обратно во двор и остановился неподалеку от ясеней, которые посадил в тот же день, когда родился у него сын. В душе всколыхнулась нежность к сыну, как в ту счастливую минуту, когда он узнал о его рождении. Тогда молодой отец посадил во дворе не один, а целых три ясеня – надеялся, что у него будет трое сыновей. Но годы, бедность и война развеяли его надежды, и только три ясеня шумом своим напоминали о них. Потом, когда деревца встали на цыпочки, поднялись над его двором, он привык к ним, как к близким живым существам. И в окопах они виделись ему рядом с женой, отцом, сыном.

И вот теперь Тимофий подумал: недаром он все-таки посадил три ясеня – еще будут у него дети. Может, малость совестно перед Дмитром, но не вина Тимофия, что он только в армии прослужил, как медный котелок, чуть ли не семь лет. А до этого… да что там говорить, подрастет – сам поймет, по-человечески.

И он, улыбаясь своим мыслям, осторожно отворил дверь в хату. Лунный луч освещает чернокосую голову Докии, тихонько припавшую щекой к ладони. Женщина сквозь сон расслышала шорох, зашелестев соломой, соскочила на пол, сладко потянулась и снова опустилась на кровать, не в силах расцепить спутанные ресницы.

– Тимофий, ты?

– Я, Докия, спи, спи!

– Что там? – И она прилегла на подушку, борясь со сном.

– Где? – насмешливо спрашивает муж, коснувшись рукой ее голых колен.

– Ну, там… на собрании. – Докия по женской привычке даже во сне поправила на коленях сорочку.

– Ничего такого. Сии!

– Земля…

– Земля, – вздохнул Тимофий. – Спи!

И она покорно, как ребенок, уснула, чтобы увидеть во сне те же нивы, которые снятся ей чуть ли не каждую ночь.