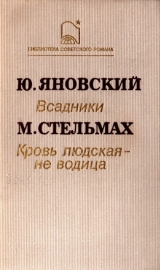

Текст книги "Кровь людская – не водица (сборник)"

Автор книги: Михайло Стельмах

Соавторы: Юрий Яновский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 25 страниц)

XXXVI

Молча, как с похорон, они лесом возвращались домой, молча несли тяжкий груз пережитого и воспоминаний. Еще утром их мысли были легкими, как утренние облачка, плывущие в зенит на сетке солнечных лучей, а сейчас они льдиной легли на сердце. Капли загустевшей человеческой крови, падавшие на дорогу с подвод, обжигали их мозг, застилали им путь. Человеку всегда страшно бывает постичь, что за его жизнь кто-то платит кровью – мать ли родная, или замученный на чужой работе отец, или неведомый друг, который был смелее, лучше тебя. Многие стараются не думать об этом, будто и правда их хата с краю, и становятся хуже, мельче и в глазах людей, и в собственных глазах.

Пока Данило, крепче прижимая к груди сонного Петрика, мучился, посылая свою благодарность на дальнюю дорогу, по которой, верно, все еще шла, покачиваясь и скрипя, подвода с распластанным Нечуйвитром, Галина погружалась, как в тяжелую вешнюю воду, в глубь далеких лет. Полузабытые и утраченные частицы ее ранней юности, обрывки первого чувства всплывали из этих глубин, искрились в памяти, как иней на придорожных березах. Снова повеяло на нее дыханием тех лет, когда сердце ее склонялось к Нечуйвитру; она почувствовала с новой силой свою вину перед ним и невольно представляла себе, как сложилась бы жизнь, не встань на ее дороге Данило. Вот сейчас она билась бы головой о грядку телеги, падала бы на колени, моля небо и землю сохранить жизнь ее мужу. Но, верно, есть уже кому рыдать над Григорием. Только бы выздоровел! Сегодня в глазах Галины впервые померк образ Данила, и потому она несла в себе уже не одну, а две вины, о которых никто никогда не догадается. Господи, для чего так создано человеческое сердце!..

Придорожные березы стряхивали с крохотных сонных почек холодную росу, а в ее душу падали невидимые слезы, и все же на скорбных губах матери засветилась улыбка, когда на груди у Данила спросонья заплакал мальчуган. И она приняла ребенка из рук отца, как щит от всех тревог.

А ночью, когда утихомирился Петрик и неспокойным сном заснул Данило, она вволю выплакалась от всей души, по-бабьи оплакивая и Григория и свою молодость, сложившуюся, должно быть, не так, как надо. Но стоило мужу шевельнуться, как она замолкла и пролежала так до тех пор, пока вокруг звезд не появился золотисто-туманный ореол. Потом заплакал Петрик, пришлось встать и начать новый день, полный новых забот и новых мыслей.

Она уже готовила завтрак, когда проснулся Данило и улыбнулся ей спросонья, чтобы сразу же нахмуриться: под глазами жены он заметил стрелки густой синевы. Они сказали ему больше, чем слова, и родили неясную тревогу. И он опечалился, впрочем великодушно стараясь прикрыть свою грусть вниманием к Галине. Он лучше знал ее, чем она сама, понимал, что жена все еще оставалась в душе стыдливой девушкой, и побаивался той минуты, когда девичья нежность сменится зрелой женственностью. Это только в юности думается, что любимая не изменится всю жизнь! И на ее пути, как и на пути мужчины, встретятся часы душевного смятения и дурные минуты тайных увлечений, а может, и еще худшего.

И Данило не удивился, когда после уроков жена решительно подошла к нему. На него был устремлен чистый, с едва заметной болью взгляд.

– Говори, Галина, что на душе, – опередил он ее.

Жена покраснела и отвела от него глаза.

– Данило, кто-то из нас должен пойти к Григорию – либо ты, либо я… Может, там ему, бедному, и воды некому подать…

– Я думал об этом. Иди, Галя, ты, – насилу выдавил он из себя.

Она сперва обрадовалась, а потом заколебалась:

– Может, лучше тебе пойти?

– Нет, нет, Галя, все-таки ты женщина.

– Вот сказала тебе, а теперь самой страшновато. – Она доверчиво поглядела на мужа.

– Доброго дела нечего бояться. – Его лицо осветилось улыбкой, а на душу легла тень.

И Галина сразу бросилась к бадейке с мукой, чтобы напечь Григорию коржиков, а Данило молча вышел во двор и побрел в лес, пламеневший на солнце холодным блеском капель…

Перед железными воротами больницы Галю окончательно покидает смелость, и всей ее воли хватает лишь на то, чтобы не заглядывать в будущее Григория, потому что она встречается с ним только в прошлом. С беленьким узелком в руках она печально идет между деревьями к хирургическому отделению, под ногами у ней шелестят большие листья кленов, выговаривая своими подсушенными краями: жив-жив, жив-жив. Значит, жив Григорий! И она снова пересекает мысль, рвущуюся к его будущему.

Облупленные каменные ступеньки ведут в сырую прихожую, где густо навис дух йодоформа и карболки. Худющая плоскогрудая сестра перематывает там старые, прокипяченные бинты, она смотрит равнодушными глазами на посетительницу.

– Вы к кому, девушка?

– К Григорию Нечуйвитру.

– К нему нельзя. – На лице сестры жалость.

– Отчего же? – вздыхает Галина, догадываясь, что Григорию плохо.

– Он тяжелый. Ему нужен абсолютный покой. А вы ему кто будете?

– Я?.. Я его… жена, – вдруг вырывается у Гали.

– Вы его жена?

Сестра перепугалась и смутилась. Она выронила из разъеденных пальцев желтый, застиранный бинт, но даже не взглянула на него, быстро отворила вторую дверь и скрылась. Вскоре в прихожую вышла решительной походкой немолодая врачиха. Она поздоровалась с Галиной, улыбнулась ей усталыми, но жесткими глазами.

– Такая молоденькая – и уже… жена.

И Галина почувствовала, что за этим словом крылось другое: «вдова».

– Скажите, как он?

– Будем надеяться… Кровью истек… Но будем надеяться. Я только на минутку покажу вам его. И прошу вас, держите себя в руках, не плачьте: вы ведь жена самого Нечуйвитра, – проговорила она с почтением.

В полутемном коридоре как тени снуют люди, иссушенные ранами и болезнями, равнодушно простукивают пол самодельные костыли, на которых покачиваются молодые тела искалеченных бойцов.

Врачиха открывает дверь крайней палаты, и Галина сразу узнает запавшее остроносое, в болезненных желтых пятнах лицо Григория, не может узнать только ни его плоского, словно расплюснутого тела, ни голоса, который все еще произносит обрывки команд. Она, глотая слезы, останавливается у изголовья Нечуйвитра, из рук ее сухо падает узелок с коржиками, но она не нагибается за ним – она не сводит глаз со своей первой любви.

Она не помнила, сколько, сдерживая рыдания, простояла над Григорием, но кто-то тронул ее за плечо. Галина оглянулась и увидела рядом с собою горбоносого красавца во всем кожаном.

– Не убивайтесь, не убивайтесь! – пытался он успокоить женщину и гладил ее по плечу своим скрипучим кожаным рукавом.

Он бережно вывел ее во двор больницы, настойчиво ловил взгляд ее заплаканных глаз.

– Если вам надо чем-нибудь помочь, я всегда сделаю все возможное… Я друг Григория, Кульницкий. Но я не знал, что у него есть жена.

– Я не жена, – вздохнула она и кончиком шелкового платка отерла глаза.

– Не жена? – удивился он и, впервые посмотрев на нее как на женщину, отметил, что она хороша.

Галина, запинаясь, рассказала, как Нечуйвитер помог ее мужу выйти на волю.

– Вспоминаю, вспоминаю эту историю. – Кульницкий задумался. Он действительно знал, как Нечуйвитер помог Пидипригоре, и не раз смеялся над Григорием: «Нашел с кем разводить сантименты!»

«Уж не кроется ли здесь какая-нибудь романтическая история?» – проснулась скверненькая мыслишка в голове Кульницкого. Он еще раз окинул взглядом Галину и убедился, что ради такой красавицы стоило потрудиться.

Галина поймала на себе его взгляд, поежилась и стала прощаться.

– Всего доброго.

– До свидания. Вы, надеюсь, еще зайдете к Григорию?

– Не знаю. Мне очень далеко добираться сюда.

– Вы пешком шли?

– Пешком.

– Вот это… дружба! – Он хотел сказать «любовь», но вовремя сдержался. – Может, я вас подвезу на своей бричке?

– Что вы?! Спасибо… – испуганно встрепенулась Галина и заторопилась в дорогу. Подковки ее сапожек застучали по отполированным временем плитам мостовой.

А он исподлобья смотрел ей вслед, жалея, что такое добро досталось другому. Потом Кульницкий повернул к своей отбитой у бандитов бричке, на которой все еще было написано спереди: «Черта лысого перегонишь», а сзади: «Лопнешь, а не догонишь!» Эти надписи смеялись над ним, напоминали ему о его минутной трусости, которая могла бы давно уже кануть в небытие, если б только Нечуйвитер упокоился навеки.

XXXVII

За грязноватыми тучами неясным масляным пятном расплывается солнце. Утро припорошило землю гнилым снежком, и теперь он превращается в грязь под растоптанными до крайности опорками, под уродливыми баретками и деревянными башмаками. При такой обуви и перетлевших лохмотьях горькой насмешкой кажутся засаленные разноцветные шлыки на шапках бывших стрельцов. То, что еще вчера манило национальной бутафорией, сегодня вылиняло и выпачкалось, и уже сами стрельцы называют шлыки творожными мешками, а про свое пристанище напевают сквозь зубы невеселую песенку:

Гей, за тую сочевицю

Подались ми за границю,

Гей, гей, подались ми за границю.

Но сегодня в Вадовецком лагере царит сонное оживление: вот-вот должны приехать посланцы от «украинских повстанцев», которые и до сих пор не сложили оружия. Невероятные слухи будоражат людей, вселяют в них крохи надежды вернуться на Украину или хотя бы услышать о ней что-нибудь правдивое. А пока эта правда захлестнута половодьем фантастического вранья. Мало того, что все Правобережье, за исключением Киева, находится будто бы в руках атаманов, которые ждут приезда Петлюры и только потому не берут Киева, – уже известно, что большевики признали свою ошибку: им не следовало брать власть, и теперь они думают только об одном – кому эту власть сдать. Конечно, взять ее должен Симон Петлюра, ибо Антанта вот-вот признает его правителем Украины.

Полубольной Погиба тупо прислушивался к этой болтовне, и чутье подсказывало ему, что сеяли эти слухи агенты головного атамана. Сам Петлюра боялся приехать сюда, боялся гнева возмущенных лагерников, а посылал своих лакеев, и те из кожи вон лезли, чтобы оправдать и возвеличить своего бристольского хозяина. Погиба не пошел встречать посланцев: он знал наперед, от кого они, и не надеялся услышать что-нибудь интересное. В конце концов соседи по нарам передадут ему, что было.

Когда все ушли из барака, он потеплее закутался в свою батрацкую свитку, желая только одного – согреться и хоть во сне пожить получше. Но сперва и сон только мучил вывяленное тело подполковника: приснилось, что комендант лагеря, бывший царский полковник, наново опутывает колючей проволокой стены Вадовца, и на помощь ему приехали Петлюра и Вышиваный. Им отчего-то пришло в голову, что и над лагерем надо сплести проволочную сетку, и через некоторое время Погиба с ужасом увидел над своей головой небо, разбитое колючей проволокой на ровные квадраты; в одном из этих квадратов, как наколотая бабочка, трепыхалось маленькое зимнее солнце. Но вдруг до Погибы донеслись чудесные запахи еды, и он, забыв о солнце, отворил какую-то дверь. Она вела в комнату, где стол гнулся под тяжестью блюд и бутылок вина. Подполковник бросился к столу, и в этот миг его разбудил шум множества голосов: это в барак входили пленные и посланцы головного атамана. Горбясь, Погиба поднялся со своей постели и чуть не вскрикнул: у входа он увидел полную фигуру Бараболи и брезгливую физиономию Евсея Голованя, которого мутило от всего, что он видел в лагере.

– Господи, подполковник! – вскрикнул Бараболя. Он всплеснул руками, с неподдельной радостью бросился к Погибе, обнял, поцеловал его и отер женским платочком невидимую слезу.

– Стилизация! – насмешливо посмотрел на сухие глаза Бараболи Евсей Головань и поздоровался с подполковником. – Здорово, здорово, брат. Не ожидал увидеть тебя в этой мясорубке человечины. – Под тонким прямым носом Голованя топорщилась от брезгливости вилочка темно-каштановых усов.

– Цвет нации в вонючих лагерях! – засуетился вокруг Погибы Бараболя. – Но мы вырвем вас отсюда! Вырвем всех! – обратился он уже к обитателям барака. – Головной атаман готовит новый поход, и вы все под желто-блакитными знаменами вернетесь к своим тихим водам и ясным зорям!

– Идеализация, – буркнул в вилочку усов Головань и первый пошел к коменданту Вадовецкого лагеря.

Вскоре рослые балагульские кони, раскачивая под дышлом массивный колокольчик, везли в Краков господина подполковника, Бараболю и Голованя. Погибу Головань бесцеремонно посадил рядом с кучером, – он боялся, чтобы раскормленные лагерные вши не переползли на его по-европейски душистое белье, и эта бесцеремонность понравилась Бараболе: пусть подполковник почувствует, что его жизнь теперь в полной зависимости от них. И Погиба почувствовал это и уже не терзался от сознания, что за него расплачиваются шпионскими деньгами. В Кракове на радужные гетмáнки[19]19

Гетмáнка – денежный знак в тысячу рублей.

[Закрыть] Бараболя одел и обул подполковника, сходил с ним в баню и в парикмахерскую, а потом, хихикая, спросил, куда завалиться ужинать: в ресторацию или в домик, где и с девчонками можно развлечься.

– Девчонки здесь – огонь, – причмокнул он толстыми губами. – И мертвого на грех наведут.

– Тогда я хуже мертвого, – ответил Погиба. – Не до девчонок мне.

– Понимаю: лагерь и скверные харчи… – Бараболя сочувственно покачал головой. – Но через несколько дней вы снова почувствуете себя казаком.

Внезапно лицо подполковника немного оживилось, и глаза его рассекли темень, сгустившуюся за эти месяцы вокруг век.

– А вы, Денис Иванович, не позабыли свою русалку?

– Марьяну? – По сытому лицу агента разлилось самодовольство.

– Марьяну, загадочную русалку Подолья.

– Все в женщине – загадка, и всему в женщине одна разгадка, именуемая беременностью. Так сказал Заратустра, – продекламировал Бараболя, рассеивая несколько своих скверненьких «хи-хи».

– Надеюсь, у русалки до этого не дошло? – Взгляд Погибы погас.

– Как раз у нее-то и дошло, – снова захихикал Бараболя.

– Неужели правда? – Погиба мысленно пожалел еще одну затянутую в тину войны девушку.

– Женщинам я лгу, а про женщин рассказываю только чистую правду, – еще раз блеснул остротой Бараболя и сам залюбовался своими словами. – Скоро махнем вместе на Украину, может, и повидаем там нашу русалку. – Он даже не спрашивал, согласен ли подполковник нести шпионскую службу.

– Одни двинемся?

– Пока одни, но полномочия получите от головного атамана. Не вздумайте только обращаться к Юрку Тютюннику. Его на генеральском съезде в Тарнове избрали командующим партизанско-повстанческого штаба. Но головной атаман Тютюннику не доверяет, и эта вражда может повредить вам.

– Хорошо, – согласился Погиба, и хотя он больше верил в Тютюнника, чем в Петлюру, теперь ему было все равно: лагерь до конца вытравил из его души все предыдущие убеждения. Он понимал, что теперь может служить не только Петлюре, но и Бараболе, который накормил и одел его. Он еще надеялся, что со временем найдет наилучший путь, а теперь можно идти и по тому, на который его поставили, только бы не попасть обратно в лагерь.

Поздним зимним вечером, когда в коридорах «Бристоля» стелились на ночь приезжие батьки и атаманы, адъютант головного Доценко проводил Погибу в рабочий кабинет Симона Петлюры. Головной атаман встретил своего подполковника приветливым смехом.

– Рад вас видеть, рад вас видеть! – Он усадил гостя рядом с собой. – Наша борьба и наше национально-государственное строительство нуждаются в таких творческих силах, какими вас щедро одарила природа. Помните, как вы проницательно раскусили этого австрийского выскочку – Василия Вышиваного? – Коротенькие бровки атамана нахмурились. – Он теперь сидит в Вене и опять мечтает об Украинском королевстве. Проходимец! На Украине никогда не было королевства, даже зажиточный хуторянин не захочет его, а вот социал-самостийники[20]20

Социал-самостийники – украинская буржуазно-националистическая партия (УПСС), требовавшая провозглашения «самостийной» Украины, земельной реформы в интересах зажиточного крестьянства при сохранении частной собственности.

[Закрыть] на этого червяка клюнули. Степаненко даже сватает свою дочку за будущего короля. Вот кто, кроме большевиков, посягает на святая святых национально-государственной идеи, – прорвалось у атамана семинарское воспитание.

– Королевство – это полная бессмыслица для Украины, – наконец смог вставить слово Погиба.

Петлюра одобрительно тряхнул поредевшими вихрами и уже спокойнее продолжал:

– Теперь, пока не выкристаллизовались в голове украинского мужика идеи большевизма, нашу борьбу следует настоять на крепком хмеле. Этим хмелем будут такие люди, как вы. Сегодня от начальника канцелярии Выговского вы получите мой мандат. Назначаю вас атаманом четырех важнейших уездов Подолья. Рядом с вами будут действовать Гальчевский, Шепель, Бараболя и Головань.

– Спасибо, пане головной атаман. – Погиба встал.

– Желаю вам успеха. Готовьте все для восстания, берите под надзор железные дороги и мосты, а весной я приду к вам с нашей и польской армией. Прошу вас, где бы вы ни были, обращать внимание на полезные ископаемые. На Украине во что бы то ни стало надо найти нефть. Нефть – это кровь земли и наша победа. – Он ударил кулаком по столу и принялся красноречиво развивать свою идею: – Нефть победила даже немецкую триаду: уголь, железо и густую паутину железных дорог. Нефть есть и в Голландской Индии, и на Малайских островах, в Пенсильвании, в Калифорнии, в Румынии, в Баку, в Турции, в Персии, в Алжире и Марокко, на Мадагаскаре и в Новой Каледонии. Стало быть, должна она быть и на Украине. Тогда Антанта раскроет нам свои золотые ворота, и мы будем непобедимы! Находите, подполковник, нашу нефть.

– Постараюсь, – ответил с поклоном Погиба, невольно подумав, что для королевства Вышиваного довольно было украинского угля и пшеницы, а для существования атаманской республики понадобилась еще и нефть.

В груди Погибы проснулась давняя горечь, но он сразу же подавил ее: после Вадовецкого лагеря и черту пойдешь служить. Он собрался идти, но Петлюра на миг остановил его.

– Кстати, подполковник, вы хорошо знаете криптографию?

– Изучал.

– Если подзабыли, подучитесь у Бараболи. Для связи вам необходимо знать тайнопись.

В этот момент в «Бристоле» внезапно погас свет. Петлюра от неожиданности вскрикнул и на всякий случай отскочил к столу, – кто знает, не подымет ли подполковник против него оружия?

Погиба вспомнил, что головного атамана не раз мучил болезненный страх перед заговорами, и с наслаждением улыбнулся. Хорошо, что вокруг было темно, как в могиле, и Петлюра не видел улыбки подполковника.

XXXVIII

В омшанике таинственно и тихо, пахнет медом и теми травами, которые больше всего любит пчела. Старый Горицвит обеими руками обнимает улей, приникает к нему ухом и заводит разговор с крылатыми хозяевами. Дмитру интересно и чуть боязно слушать этот разговор – дед говорит с пчелами, как с людьми. Есть у него колдовское слово, помогающее роям вылетать раньше, щедро собирать желтый воск и сладкий мед! В селе кое-кто зовет деда колдуном, но это вранье: дед ходит в церковь и говорит, что пчелы – это слезы богородицы, а мед – божья роса, которую туман переносит с места на место. Изо всех цветов берет его крылатая труженица, кроме потайника и ржи. Потайник затаил свой мед, а рожь для земледельца слаще меда.

Но вот дед заканчивает свою тихую беседу и оборачивается к Дмитру:

– Берись, дитятко, за этот улей, вынесем-ка его на время во двор.

– Дедушка, а пчелы не погибнут? Холодно еще.

– У лентяя и в тепле погибнут. Сейчас, дитятко, у пчел предновье начинается, за это предновье гибнет их, как и людей, больше, чем за весь год. А вот выкупаем пчелку в солнечных лучах – и поздоровеет.

Затаив дыхание, они выносят первый улей во двор. Вокруг под солнцем ослепительно искрятся снега, края крыш подернулись ледком, и с них сочатся голубые капельки, а на сирени задорно расщебеталась овсянка, поучая земледельца: «Кинь сани, бери воз-з-з…» По небу плывут уже белые весенние облака, а дубрава радует глаз фиалковой синевой, дрожащей как марево.

Двор деда расчищен от снега и покрыт сухим камышом, чтобы выпущенные пчелы, падая на землю, не простудились и не замерзли. И странно видеть, как из раскрытого летка теплым облачком поднимается пчела и купается в солнечном воздухе, несмотря на то что вокруг мерцает снег.

Строгое лицо деда проясняется, и он, щурясь, задирает бороду и подставляет мартовскому солнцу свою добрую улыбку. У ворот останавливаются люди, удивленно смотрят на улей, пчел и деда.

– Колдун старый! – слышит Дмитро.

Но вот дед хмурится – это у калитки останавливается Иван Сичкарь. Старик с сердцем шепчет:

– Кто сглазит, пусть тому зенки повылазят!

У Дмитра при встрече с Сичкарем всегда под коленками пробегает холодок; парнишка, готовый к новой стычке с богачом, напрягается, как струна, стараясь скрыть волнение.

Сичкарь смотрит на пчел, на старика, изумленно восклицает:

– Дедушка, что это – ваши пчелы на снегу мед нагуливают?!

– А как же! – Одни нагуливают мед, другие – жир! – с сердцем отвечает старик.

Прохожие смеются, а Сичкарь делает вид, что его не задевают слова Горицвита.

– Прожил старик весь век с пчелами – глядишь, и сам жалить стал.

– Твоего жира, Иван, не то что пчела – шершень не проткнет, – не оборачиваясь, говорит старик.

Пчелы облетались, и дед с Дмитром торжественно вносят ульи в омшаник – пускай постоят там недельки две, а потом можно будет и совсем выставить их в тихое место. Тогда старый Горицвит обойдет с первопеченым хлебом всю пасеку, окропит с колосьев снопа, стоявшего под рождество в красном углу, и снова скажет словечко, чтобы пчелы не улетали из ульев, а собирали бы мед и воск.

– Ну, дитятко, сделали пчелам доброе дело, а теперь подумаем и о себе.

Старик останавливается на пороге, словно раздумывая, с чего бы начать новую работу. Но вот он направляется к навесу и вместе с внуком осматривает плуг, бороны, деревянную скоропашку, похожую на гусака. Одна лапа у нее надломлена, и Дмитро сразу же берется за изготовление новой. У неспокойного деда всегда найдется какое-нибудь дело, все он знает, все кипит у него в руках, и он по каплям, незаметно, как пчела, передает внуку то, что собрал за долгие годы.

Дмитро охотно трудится с дедом, охотно перенимает его науку и с удовольствием ест всевозможные, по-чудному приправленные кушанья, которые готовит старик. За зиму парнишка вытянулся, стал спокойнее и больше уже не зовет по ночам отца. Он теперь спит крепко и не слышит, как порой на рассвете долго просиживает у его изголовья дед.

Сын с каждым днем все больше походит на отца. Дед, который никогда не жалел Тимофия на работе, внуку позволяет спать до самого восхода солнца и гневается на Докию, если она слишком скоро забирает Дмитра.

– Отец, если вы так любите Дмитра, переезжали бы к нам жить, – не раз предлагала вдова.

Но старик только сердился:

– Так я тебе и перееду! Завтра с мешочком! Потом скажи тебе слово поперек – так ты полный передник слез напустишь. По своей знаю, все вы одним миром мазаны, а я ведь за словом в карман не полезу.

– Это все говорят, – улыбалась Докия.

– И лихоманка с ними! Есть такие: в бок не двинешь, так и с места не сдвинешь. Замуж не думаешь выходить?

– Выдумаете еще! – краснея до слез, отвечала Докия.

– Ну вот, видишь, и сердишься… Ты же еще молода!

– Да будь мне даже семнадцать лет, пусть бы я сразу после венца овдовела, а на другого и не глянула бы.

– Знал Тимофий, на ком женился. – Дед покачивал снопом седой бороды и отворачивался, чтобы сноха не заметила, что у него глаза не всегда сухи…

Старик любуется, как Дмитро умело мастерит из чурбана лапу, – хорошо, что сейчас есть время полюбоваться.

– Не оглянемся, как и пахать выйдем.

– Только парок над землей подымется – и в поле, – степенно отвечает подросток, не выпуская рубанок из рук.

– Думал, где сеять будешь?

– А как же! Пшеницу и ячмень – в Кадибке, горох и гречиху – на осиновой вырубке. Там земля хоть и песчаная, а гречиха должна уродиться.

«По-хозяйски», – прикидывает старик, но внука не хвалит, только кивает бородой.

Над лесом уже шевелятся сумерки, темнеют облака, улегшиеся на вершины деревьев, замолкает капель. После ужина Дмитро прощается с дедом и идет домой – он уже тут загостился. Под ногами певуче позванивают молодые льдинки, потрескивает шершавый снег, и на только что затянувшихся лужах дрожат лунные блики. Вокруг, словно гуси, белеют хаты. Им тоже хочется взмахнуть крыльями, лететь навстречу новой весне.

С соседней улицы донеслись задорные девичьи голоса:

Нема льоду, нема льоду,

Нема й переходу,

Коли тобі люба мила —

Бреди через воду.

А со двора Киндрата отвечает веснянка:

На нашій вулиці

Дівчата чарівниці

Закопали горщик каші

Посеред вулиці.

Закопали, закопали,

Ще й кілком забили,

Щоб на нашу вулицю

Парубки ходили.

Только закончилась песня, как раздался смех и девчата разбежались – на улице и в самом деле появились парни, а на Подолье по вечерам парням с девчатами повсюду, кроме хат, встречаться запрещено.

Дорогу перебегает выводок девчат, одна замечает Дмитра, вскрикивает: «Ой, парень!» – и все с визгом скрываются за тынами.

«Сороки», – улыбается Дмитро. Ему нравится, что его приняли за парня.

Со двора Ольги Пидипригоры выходит веселый Степан Кушнир. Он подходит к Дмитру, крепко стискивает его за плечи:

– Здорово, Дмитро! О, какой ты стал! Парень, да и только!

– Какой там парень! – смущается Дмитро.

– А у меня радость! – Лицо Кушнира сияет. – Женюсь на Ольге. Чего ей одной бедовать? – Он кивает головой на двор. – Придешь на свадьбу? Боярином прошу. Придешь?

– Приду.

– Поздненько пришло ко мне счастье, в войну было не до свадеб. Лучшей пары, чем Ольга, на свете не найти, – доверчиво делился он с Дмитром, как с ровней. – Хорошо, что война кончилась, теперь и пожить можно. Скоро, малец, и твоя пора придет! Лучшая пора в жизни человека – любовь.

У Дмитра вся кровь приливает к лицу от таких слов. Любовь! Сколько он слыхал о ней от людей и в песнях! А какова-то она на самом деле? Он присматривается к сиянию звезд и снова с жадным ожиданием прислушивается к веснянке. А песня подходит к нему вплотную, и словно бы устремляются на него из мартовской темени неразгаданные девичьи глаза.

1957