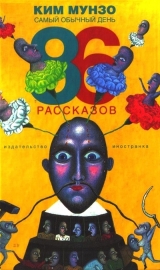

Текст книги "Самый обычный день. 86 рассказов"

Автор книги: Ким Мунзо

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)

Чрезвычайно толстый пожарник закрывает книгу, громко пыхтит, возвращает ее на журнальный столик, который стоит напротив дивана, и кладет на него ноги. Тот, который по сравнению с ним выглядит худым, снова поправляет цветы в вазе, стоящей на шкафу с баром. Он отступает на пару шагов, смотрит на букет, потом вновь подходит поближе и поправляет их еще раз.

– Этот тип не вернется. По-моему, надо уходить.

– Нам спешить некуда. Давай хоть дух переведем. Уж лучше сидеть здесь, чем ехать назад в казарму, а через пять минут опять нестись куда-то сломя голову. Налей-ка мне еще один стаканчик виски.

– Если мы выпьем еще, то это будет заметно.

– Ну и что с того? Он уже, наверное, минут сорок где-то гуляет. По крайней мере, пусть угостит нас виски. Я пошел на кухню, еще льда принесу.

Чрезвычайно толстый пожарный поднимается и идет на кухню.

– Слушай, нам правда пора идти. Мне до лампочки, куда он запропастился, – говорит тонкий. – Давай составим акт, и вперед.

– Чем дольше мы тут ждем, тем больше вероятность того, что лифт починят. Это ведь восьмой этаж плюс бельэтаж. – Толстый возвращается из кухни с двумя стаканами, полными льда. Тонкий готов уже сказать, что им давно пора идти вниз, как вдруг видит в окно, что пожарная машина начинает разворачиваться.

– Они уезжают!

Толстяк бросается к окну. Оба наблюдают за тем, как пожарная машина с непрерывно вращающейся мигалкой действительно уезжает. Толпа постепенно расходится. Пожарные в спешке хватают свои каски, выбегают из квартиры и нажимают на кнопку лифта в надежде, что за время их пребывания в квартире его уже починили. Убедившись в обратном, они начинают спускаться по лестнице.

Через пять минут тот из них, который по сравнению со своим товарищем кажется худым, обращает внимание на табличку на стене: они добрались только до шестого этажа. Пожарные останавливаются. Этого не может быть. Они уже так долго спускаются, что давно уже должны были оказаться в холле. Неужели пройдя как минимум четырнадцать или пятнадцать лестничных пролетов, они добрались всего лишь до шестого этажа? Пожарные минуют еще один пролет: табличка на стене гласит: ПЯТЫЙ ЭТАЖ. Однако на следующей площадке табличка вообще отсутствует. Они идут дальше: один, два, три, четыре этажа. Ни на одном из них нет таблички. Точнее, на стене видны прямоугольники, более светлые, чем остальная ее поверхность, и отверстия с дюбелями, куда раньше были ввинчены державшие таблички винты. На следующем этаже опять появляется надпись: ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ, но этажом ниже табличка опять отсутствует. Еще один пролет – та же история. Зато этажом ниже табличка на месте: опять ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ. На протяжении некоторого времени на каждом следующем этаже повторяется та же самая надпись: ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ. Наши герои останавливаются передохнуть. Чрезвычайно толстый пожарный предлагает зайти в одну из квартир и попросить разрешения позвонить в часть. Тот, который по сравнению со своим товарищем кажется худым, указывает рукой на таблички, трагическое выражение на его лице говорит о тщетности любых усилий. Однако толстяк смотрит на него непонимающе.

На каждой лестничной площадке две двери. Пожарные прислушиваются, стараясь понять, что происходит в ближней к ним квартире. Над дверью видна цифра 2: это вторая квартира четвертого этажа. Никаких звуков оттуда не доносится. Пожарные перебегают через площадку. Это первая квартира четвертого этажа. За дверью работает телевизор. Они молча смотрят друг на друга. Обоим приходит в голову одна и та же мысль: нелепо двум пожарным звонить в чью-то дверь и просить разрешения позвонить в пожарную часть, чтобы их вызволили из здания другие пожарные. Они спускаются на следующий этаж, но снова оказываются на четвертом. Бедолаги прислушиваются к звукам, доносящимся из-за ближней к ним двери. В этой второй квартире четвертого этажа раздается разноголосый смех. Может, там происходит семейный обед? Вечеринка? Из первой квартиры четвертого этажа слышится стук пишущей машинки. Кому могло прийти в голову печатать на машинке в наше-то время? Пожарные спускаются еще на один этаж. На этой лестничной площадке таблички нет. Из-за двери второй квартиры слышится шум семейной ссоры. Чем больше времени длится эта история, тем более растерянными чувствуют себя пожарные. Вместо того чтобы бросить их на произвол судьбы, их товарищи должны были подняться за ними. Интересно, что они скажут потом в свое оправдание? Что не стали их дожидаться и вот так просто взяли и уехали? Издалека, из какой-то квартиры, доносятся звуки рояля. Оба одновременно представляют себе, что исполнительница – женщина. Она не слишком искусно играет какую-то веселую мелодию: ля, ля, ля, до, ми, ми, ре, до, си-бемоль, ре, до, до, до… Пожарные пытаются определить, что это за музыка, но безуспешно.

Чрезвычайно толстый пожарный спускается по лестнице первым, за ним следует тот, который по сравнению со своим товарищем кажется худым. Раз уж они надумали позвонить в какую-нибудь дверь, то, пожалуй, можно побеспокоить пианистку. Внимательно прислушиваясь, они стараются определить, из какой точно квартиры доносится фортепьянная музыка. С каждой ступенькой она слышится все яснее, и наконец пожарные оказываются перед дверью, из-за которой слышится мелодия. Ноты прекрасно различимы на слух, даже некоторые восьмушки выскальзывают на площадку из-под двери. Чрезвычайно толстый пожарный смотрит на худого, который утвердительно ему кивает, а потом звонит в дверь. Пианино не замолкает. Пожарный звонит еще раз, более настойчиво. На сей раз музыка стихает. Кажется, слышатся шаги? Оба стоят у самой двери и прислушиваются к каждому шороху. Раз музыка стихла, значит, их звонок услышали, но никто не спешит открыть дверь. Они снова звонят. Дверь неожиданно открывается, но накинутая цепочка не позволяет ей распахнуться. В образовавшуюся щель выглядывает женщина среднего возраста и осматривает посетителей от касок до сапог. Это она играла на пианино? Оба пожарных думали, что она гораздо моложе. Они здороваются и объясняют хозяйке квартиры, в чем дело: им нужно позвонить в часть и попросить, чтобы за ними приехали. Женщина снова осматривает их – на этот раз от сапог и до касок. Пожарные понимают, насколько все это нелепо. Хозяйка закрывает дверь на минуту, снимает цепочку, снова открывает дверь – на этот раз настежь – и приглашает их зайти. Они входят. Женщина закрывает дверь и указывает им на телефон. Худой пожарник берет трубку, подносит ее к уху и набирает номер.

– Занято, – говорит он толстяку и одновременно пианистке. Совершенно очевидно, что она пианистка: посередине гостиной, занимая практически всю комнату, стоит огромный рояль. – Как это может быть, чтобы пожарный номер был занят?

Пианистка раздраженно смотрит на них и зябко ежится, обнимая себя за плечи. Худой пожарный объясняет ей:

– Если я расскажу вам все, что с нами произошло, вы ни за что не поверите.

Толстый пожарный думает, что, скорее всего, его товарищ неправильно набрал номер. Он берет трубку и набирает его заново. Там действительно занято. Толстяк опускает трубку и смотрит на товарища. Пианистка переводит взгляд с одного на другого. Вдруг с лестницы доносится громкий визг.

Визг повторяется. Слышно, как открывается дверь; кто-то снова визжит, на сей раз еще громче и пронзительней, после чего распахивается несколько дверей. Пианистка направляется к двери и открывает ее. На верхней площадке одна из соседок в стеганом халате объясняет прерывающимся от рыданий голосом, что только что обнаружила труп мужа в гостиной. Кто-то взломал дверь квартиры и убил его.

Пианистка поворачивается к пожарным и смотрит на них вопросительно. Прежде чем она успевает задать какой-либо вопрос, они одновременно отрицательно мотают головой и говорят хором:

– Мы здесь ни при чем.

Пианистка широко раскрывает рот (на губах нет помады, рот огромен, он полон зубов, и в нем отчетливо видны гланды) и визжит. Соседи сверху смотрят в пролет лестницы. Их сотни, они немедленно спускаются и окружают подозрительных пожарных, которые оправдываются, повторяя, что они здесь ни при чем.

– Какой позор для всей пожарной команды! – говорит сосед, который уже успел позвонить в полицию. Через несколько секунд слышится вой сирен, и скоро в квартиру заходят полицейские, ругая на чем свет стоит неисправные лифты. Они надевают на пожарных наручники, уводят их вниз по лестнице и оказываются сначала в холле, потом на улице, а потом в полицейском фургоне. Несмотря на вполне понятное раздражение, которое вызывает у пожарников то, что их приняли за убийц, оба (ошибочно думая, что их невиновность очень скоро подтвердится) испытывают облегчение, оказавшись наконец в холле.

Соседка, на которой раньше был стеганый халат, сейчас сидит в черном платье возле гроба, в котором покоятся останки ее мужа. Время от времени она прижимает к глазам платочек и утирает слезы. Рядом с ней располагаются родственники: деверь (брат мужа), две сестры, сын и невеста сына. На некотором расстоянии – соседи; среди них центральную позицию занимает пианистка, заслуга которой (по крайней мере, так считает сама женщина), состоящая в том, что она задержала пожарных в своей квартире, дает ей определенные права и выделяет ее среди прочих жильцов и даже отдельных родственников, особенно самых дальних. Вдова, разумеется, является центром всеобщего внимания, и все родственники в порядке строгой очередности подходят к ней и заключают ее в свои объятия.

Когда приезжают служащие погребальной конторы, все присутствующие отступают к стенам комнаты и оставляют вокруг гроба свободное пространство. Когда гроб накрывают крышкой, плач вдовы становится более громким и пронзительным: никогда больше не увидит она своего мужа – ни живым, ни мертвым. Сын обнимает ее, служащие погребальной конторы запечатывают гроб и, сопровождаемые нарастающей волной рыданий, поднимают его на своих плечах. Когда гроб выносят из дверей квартиры, вдова начинает рыдать еще громче. Все выходят на лестницу. Одна из сестер вдовы запирает дверь на ключ и кладет его в свой кошелек. Служащие погребальной конторы подходят к лестнице и начинают потихоньку спускать гроб. Ступенек очень много, и они идут медленно и осторожно, чтобы не уронить покойника. Наконец они добираются до холла, открывают дверь на улицу и выходят. День ветреный и прохладный. Прямо перед дверью их ожидает похоронный фургон, заваленный венками. Их так много, что некоторые пришлось положить на тротуар, чтобы они не слишком выступали за пределы автомобиля, нарушая тем самым правила дорожного движения. Сделав последнее усилие, носильщики засовывают гроб в кузов, отряхивают пыль с пиджаков и садятся в машину. Родственники рассаживаются в два других автомобиля, специально вымытых по такому случаю. Пианистка садится в последнюю машину. На кладбище едут только родственники, но ее тоже пригласили участвовать в церемонии, чем она очень гордится. Женщина смотрит на прочих соседей, которые остаются у дверей дома, с легкой улыбкой превосходства на губах. В руках у некоторых женщин – носовые платки, – они вытирают слезы и сморкаются.

Им предстоит пересечь весь город, чтобы добраться до шоссе, которое ведет к кладбищу. Траурный кортеж возглавляет фургон похоронной конторы. Прямо за ним следуют две машины с родственниками. Кортеж строго соблюдает указания светофоров и двигается очень медленно. Они выезжают на широкую улицу, ведущую к проспекту, по которому им предстоит ехать до шоссе. Движение в городе довольно оживленное, и пассажиры едущих рядом с кортежем машин оборачиваются, чтобы поглазеть на них. Если это ребятишки, то они испуганно раскрывают рты. Многие из них впервые видят, как везут гроб, и смотрят на него с ужасом: там внутри лежит мертвец. Наконец кортеж подъезжает к проспекту. Здесь можно ехать гораздо быстрее, и чем дальше от центра, тем меньше становится машин. Они несколько минут следуют по проспекту, и неожиданно им приходится свернуть с него из-за дорожных работ. Водитель похоронного фургона следует указателям, которыми обозначен маршрут объезда, но постепенно их становится все меньше и меньше, и наконец они совсем исчезают. Водителю приходится рассчитывать только на свою интуицию. Он решительно сворачивает в одну из улиц и заезжает в тупик. Ему надо бы дать задний ход, но остальные машины следуют за ним впритык, и фургон не может двинуться назад. Шофер выходит из кабины и просит остальных водителей сдать немного назад: надо вернуться на боковую улицу, с которой они только что свернули, и попытаться доехать до проспекта, ведущего к шоссе, или по крайней мере до указателей. Все дают задний ход: сначала последняя машина кортежа, потом – вторая и наконец похоронный фургон, который, вырвавшись из пробки, немедленно дает газ. Такое высокомерное поведение производит неприятное впечатление как на родственников, так и на пианистку. Однако остальные машины, взвизгнув тормозами, сейчас же бросаются за ним вдогонку. Они оказываются в районе городских складов. Вокруг простираются кварталы и кварталы промышленных зданий с припаркованными около них огромными грузовиками. Названия здешних улиц неизвестны большинству горожан и нашим героям тоже.

Отсутствие движения теперь им вовсе не на руку. Совсем наоборот: если бы на улицах были люди, то они могли бы спросить, как выехать отсюда. Неожиданно им приходится свернуть направо, и они оказываются на берегу моря, вдоль которого тянется набережная. По логике вещей, теперь следовало бы повернуть налево, но стоит водителю фургона включить указатель поворота, как шофер машины, которая следует прямо за ним, нажимает на клаксон. Он опускает стекло и кричит, что с той стороны проезда нет. Им надо повернуть направо или вернуться назад по той же улице, по которой они сюда приехали. Пусть даже им придется ехать в запрещенном направлении – это единственная возможность вернуться на улицы с указателями. Водитель похоронного фургона признается: он не имеет понятия, где они находятся, но предполагает, что раз городское кладбище находится более или менее к северу от города, за первым кольцом спальных районов, то им надо ехать по улице в северном направлении, а это означает – налево. Те немногие пассажиры машин, которые к этому моменту еще не успели выразить свое мнение, наконец высказываются и с досадой захлопывают дверцы. Сын покойника, невеста сына, деверь, отец, тесть, теща и пианистка прекрасно знают, как следует поступить, но при этом предложения одних не совпадают с предложениями других. Вдова снова принимается плакать. Наконец все решают последовать совету водителя похоронного фургона, в основном потому, что считают его профессионалом; из трех шоферов он – единственный человек, который находится при исполнении служебных обязанностей. Все рассаживаются по машинам. Как предлагал водитель похоронного фургона, они поворачивают налево по набережной, параллельной пляжу, и едут примерно километр или два, пока улица не заканчивается прямо перед клубом любителей плавания. Слева видна единственная асфальтированная улица, еще более узкая, чем та, по которой они ехали раньше. Они сворачивают на нее. Скоро узкая улица углубляется в сеть таких же узких улиц, образующих квадратные кварталы, – однако это, по крайней мере, населенный район. Все домики, которым не меньше ста лет, – скромные, двухэтажные, с побеленными стенами. На втором этаже – маленькие балконы с зелеными жалюзи. Внизу – входные двери из дерева и стекла. Внутри видны обитатели этих домов: мужчина смотрит телевизор, какая-то девушка учит уроки, другой мужчина чинит радиоприемник, еще одна девушка строчит на машинке. На улице мальчишки гоняют мяч. Водитель похоронного фургона останавливает машину, выходит из нее и обращается к двум женщинам, которые сидят на стульях у двери дома и что-то шьют. Он спрашивает, по какой улице они могут выехать из этого района и добраться до шоссе. Женщины поднимают руки с вытянутыми указательными пальцами и тычут ими в сторону той самой улицы, по которой они приехали. Водитель говорит им, что именно оттуда они и едут, но выезда на шоссе не обнаружили. Родственники покойного снова выходят из машин. Сын предлагает пересечь город еще раз в южном направлении и проехать по окружной дороге в северном направлении до городка, где расположено кладбище. Брат покойного с ним не согласен. Они уже и так находятся к северу от города. Довольно глупо снова проезжать через центр только для того, чтобы, объехав город по окружной, оказаться поблизости от того самого места, где они сейчас находятся. Нужно просто не нервничать и попробовать выехать на проспект, ведущий к шоссе. А проспект должен быть где-то здесь, совсем поблизости: какая-нибудь улица наверняка ведет к нему. Водитель возвращается в похоронный фургон, остальные следуют его примеру. Они проезжают до следующей улицы, поворачивают по ней налево, потом еще раз налево в попытке отыскать ту улицу пошире, которая ведет к клубу любителей плавания и к пляжу. Но это им никак не удается, и они неожиданно выезжают на квадратную площадь. Площадь носит имя генерала, жившего пару веков назад; прямо посередине ее растет огромное дерево с искривленным стволом, с которого двое мальчишек пытаются сбросить третьего. На площадь выходит только одна улица – по ней они и приехали сюда.

51

Как только экзаменатор открывает дверь, экзаменуемый с исключительно бледным лицом входит в аудиторию, протискиваясь через толпу сотоварищей, которые роятся перед дверью. Не теряя ни секунды, наш герой садится за первую попавшуюся свободную парту. Парты сделаны из светло-зеленого пластика, а края столешниц – деревянные. Поверхности столов изрисованы шариковыми ручками и изрезаны перочинными ножами; среди надписей есть две скабрезные. Шум (складывающийся из стука крышек парт, двиганья стульев и гула голосов) увеличивается по мере того, как экзаменуемые входят в зал. Экзаменатор просит их быть любезными (это «будьте любезны» звучит торжественно, тон не допускает возражений) и рассаживаться без шума. На экзаменуемых замечание действует только несколько секунд: грохот и гул стихают, но потом возобновляются с новой силой. Теперь экзаменатор поворачивается к ним спиной: он стирает с доски какие-то строки, оставшиеся от предыдущей лекции; поворачивается лицом к аудитории (шум снова стихает) и, убедившись, что все сидят на своих местах, спускается с кафедры; идет к двери, закрывает ее, стряхивает с рук мел, которым он испачкался, пока стирал (этот жест заставляет умолкнуть последних болтунов), и произносит две фамилии. Двое экзаменуемых встают из-за своих парт и подходят к нему. Он вручает каждому кипу сброшюрованных листов; они начинают распределять их. По мере того как они продвигаются по аудитории, кладя по одному экземпляру на каждую парту, экзаменующиеся напрягают взгляд, пытаясь прочитать вопросы, написанные очень мелким шрифтом. Однако никто из них не пытается придвинуть к себе листы или осторожно приподнять верхний из них. Из состояния неподвижности все выходят только тогда, когда на каждом столе лежит по одному экземпляру и экзаменатор объявляет, что они могут начинать. Одновременно раздается шорох пятидесяти листов бумаги. Экзаменуемый с исключительно бледным лицом делает глубокий вдох, берет свою стопку скрепленных листов, кладет ее прямо перед собой и начинает спокойно читать. Он провел все выходные за письменным столом и теперь, когда экзамен наконец начался, чувствует нечто среднее между упадком сил и безразличием. На протяжении нескольких недель он готовился к этому экзамену, от которого в очередной раз зависит возможность продолжить начатое дело. Несколько лет тому назад он бы назвал этот экзамен ключевым, но время научило его, что все экзамены являются ключевыми, и если бы какой-то экзамен не показался ему таковым, он просто не был бы настоящим экзаменом. Прочитав все пять вопросов, он вздыхает с облегчением. Четыре из пяти он знает на отлично. Поэтому экзамен можно считать, по крайней мере, сданным. Неожиданно он замечает, что уже некоторое время выстукивает пальцами правой руки по столешнице: та-та-та-та-та, та-та-та-та-та… Наш герой смотрит по сторонам и видит, что все остальные экзаменуемые нервничают. Большинство уже строчат, словно время вот-вот выйдет; они исписывают лист за листом, сохраняя безразличное выражение на лицах. Двое глубоко задумались. Это ясно, потому что оба смотрят в потолок, наморщив лбы; один из них к тому же грызет кончик шариковой ручки. Еще один пригнул голову, чтобы спрятаться от взгляда экзаменатора; и просит сидящего рядом товарища о помощи. Он шевелит губами, произнося медленно по буквам какое-то слово, но сосед не понимает его и в ответ выпячивает нижнюю губу и пожимает плечами. Тот, который произносит слово по буквам, делает все новые попытки быть понятым. Так продолжается до тех пор, пока экзаменатор не начинает прогуливаться по проходам между тремя рядами парт. Тот, что раньше наклонял голову, вытягивается в струнку, выдавая себя излишне серьезным видом. Экзаменуемый с исключительно бледным лицом тоже садится прямо, словно и его могут застать с поличным, и решает наконец начать работу. Он снимает колпачок с шариковой ручки и ставит свое имя, а потом начинает писать ответ на первый вопрос четким и размеренным почерком; ровные строчки плотно ложатся на лист. Ответив на первый вопрос, наш герой переходит ко второму, но, написав несколько строк, снова чувствует слабость и откладывает ручку. Он устал. И эта усталость не может быть результатом напряженных занятий последних дней: возможно, его до крайности утомила вся эта серия экзаменов, которые ему приходилось сдавать, один за другим, с самого детства. Если бы, по крайней мере, этому был виден конец… Но после этого экзамена будет следующий, а потом еще один. Ему хорошо известно, что подготовка всегда требует усилий, и все равно никогда нельзя выучить все до конца, да и экзамены никогда в полной мере не показывают, насколько ты знаешь предмет: досконально или не очень. Эта убежденность, однако, не мешает ему задавать себе вопрос: наступит ли когда-нибудь день последнего экзамена? Наш герой продолжает писать безо всякой охоты. Он знает, что, как всегда, сдаст экзамен, потому что все всегда их сдают. И отнюдь не потому, что экзаменаторы благожелательны. Они строги, но, несмотря на это, экзаменуемый с исключительно бледным лицом не знает (как не знает никто из его знакомых) никого, кто бы когда-нибудь провалился на экзамене. Все всегда их сдают, потому что все готовятся на совесть. А раз никто не проваливается на экзаменах, этот страх перед провалом превращается в любопытное явление. Разве кто-нибудь не смог сдать очередной экзамен? И тогда зачем нужны экзамены, если все их всегда сдают? Они существуют только потому, что если бы их отменили, то все перестали бы так тщательно к ним готовиться, как готовятся сейчас?

В голове у него крутится вопрос, который уже возникал не раз во время последних экзаменов: а что будет, если он решит провалиться нарочно? Его уверенность в том, что ничего страшного не произойдет, растет с каждым разом. Сдать этот экзамен означает для него только одно – завтра же надо будет начать все сначала: отложить книги, по которым он занимался до сих пор, открыть новые и зубрить новые тысячи и тысячи страниц. Все стены его дома уставлены книжными полками. Сначала он расставлял книги на них. Когда ставить стеллажи стало некуда, книги начали накапливаться на столах, под кроватью и на кровати. Сейчас ими завален весь дом. Выбросить самые старые было бы большой ошибкой, потому что очень часто для подготовки к новым экзаменам нужны сведения, которые можно найти только в книгах, прочитанных много лет тому назад, когда он маленьким мальчиком готовился к первым экзаменам. Четыре или пять экзаменов тому назад нашему герою пришло в голову, что он совершенно забыл, каким был его первый экзамен; самый давний экзамен, который еще сохранился в его памяти – тот, который он сдавал в прошлый или в позапрошлый раз.

Почему он продолжает сдавать экзамены? В самом деле, какой в этом толк и что он выиграет? Не лучше ли будет немедленно прекратить это занятие? Точно так же, как он уже не помнит свои первые экзамены, наш герой уже забыл конечную цель этого процесса, которая должна быть более высокой, чем возможность на краткий миг превратиться в экзаменатора. Ему известно, что экзаменаторы (которыми и становятся, преодолев целую серию экзаменов, тех самых, что он сдает сейчас) в свою очередь сдают экзамены, хотя он и не знает зачем. Чтобы превратиться (тоже на краткий миг?) в экзаменаторов экзаменаторов? Даже став экзаменатором, он, вероятно, этого не узнает. Точно так же, как не знал ребенком, начиная сдавать экзамены, что первая цель (которая, как ему теперь кажется, уже близка) состоит в том, чтобы стать экзаменатором. В памяти его сохранилось воспоминание о том, что это его родители (как все родители в мире) хотели, чтобы их сын учился. Но родители погибли много лет тому назад, разбившись на спортивном самолете однажды вечером, когда он сдавал очередной экзамен. Наш герой пытается связать воедино обрывки сохранившихся в его памяти воспоминаний детства и юности. Его когда-нибудь интересовало то, что ему приходилось учить?

Сдать экзамен в очередной раз – это скучно. Он уже более десяти лет этим занимается и всегда неизбежно получает положительную отметку. Зачем ему доказывать экзаменатору, что он может ответить на четыре вопроса из пяти? А сам экзаменатор – сколько экзаменов пришлось ему сдать, чтобы занять свое место? Наличие экзаменаторов позволяет заключить, что последний экзамен существует. Но действительно ли это так? Может быть, все более сложно (или более просто), чем он себе представляет? Ему осталось совсем немного до этого последнего экзамена или впереди еще долгие годы? Почему он с каждым днем все больше утверждается в мысли о том, что единственный способ разорвать заколдованный круг – это бунт. И единственная форма взбунтоваться против бесконечных положительных оценок, которая приходит ему в голову, состоит в том, чтобы завалить экзамен. Он подозревает, что многим из экзаменующихся рядом с ним в этой аудитории уже приходила раньше в голову идея, которая в последнее время не дает ему покоя: надо ответить на вопрос неправильно. Не может быть, чтобы он один считал идиотизмом сдавать (бесконечно?) один экзамен за другим. Сначала у него дрожит рука, но очень скоро к нему приходит уверенность: он отвечает на вопросы один за другим, четким и размеренным почерком выводит одно слово за другим; ровные строчки плотно ложатся на лист – но его ответы умышленно неверные. Когда он закончит, то встанет из-за парты, отдаст листы экзаменатору, и это будет означать (по крайней мере, он так думает), что он завалил экзамен.

2

Независимо от того, в котором часу он ложится спать, вечером накануне дня выборов кандидат ставит, по крайней мере, один будильник, а иногда даже два или больше, если спит очень крепко или если боится, что его обычный будильник может не зазвонить именно в это утро. Кандидат должен быть уверен в том, что проснется достаточно рано, хотя избирательная кампания уже закончилась и теоретически он может позволить себе отдохнуть после долгих недель, когда он ездил с митинга на митинг и спал по два или по три часа в сутки. Нужно встать рано, потому что ему известно, что на последнем этапе ничто не производит такого неприятного впечатления, как кандидат, являющийся на избирательный участок поздно, заспанный и неопрятный. Кандидат, который приходит голосовать в полдень, не отдает себе отчета в том, что избиратели сочтут его лентяем: он не может оторвать голову от подушки даже в тот день, когда на кон поставлено его собственное ближайшее будущее и, как следует думать, будущее города. Их мысль совершенно ясна: если сейчас, когда он еще не стал мэром, этот человек позволяет себе лениться, что же будет, когда он займет вожделенный пост?

Все это не имело бы большого значения, если бы избиратели узнали о лености кандидата задним числом: сегодня вечером или завтра, после окончания выборов. Но репортажи о том, как голосуют кандидаты, будут показывать по телевизору в полуденном выпуске новостей. А от полудня до закрытия избирательных участков остается еще много времени, поэтому подобные репортажи превращаются в последние пропагандистские акты предвыборной кампании, хотя официально таковыми не являются. По закону вся агитация уже закончилась позавчера в полночь. Однако многие потенциальные избиратели (из тех, которые всегда все дела откладывают до последней минуты: такие люди покупают продукты на ужин в магазине, когда его вот-вот закроют, и приходят в кино, когда фильм уже начался) увидят эти репортажи в полдень, и поведение кандидата в момент голосования может заставить их встать с дивана и пойти голосовать. И даже (а это для него самое важное) отдать свой голос ему. Поэтому его манера держаться, когда он приедет на участок, когда будет пожимать руки членам избирательной комиссии, когда будет опускать свой бюллетень в урну и когда будет выходить с участка на улицу, имеет решающее значение. Серьезное выражение безупречно выбритого лица может оказать положительное воздействие на тех колеблющихся избирателей, которые считают, что во время кампании кандидат позволял себе слишком много шуточек и вел себя заносчиво. Однако это самое серьезное выражение лица может вызвать недоумение у других людей: они могут счесть его неожиданно сдержанный тон признаком боязни поражения. Могут ли тогда эти избиратели изменить свое решение голосовать за него? А вот, напротив, легкомысленный и заносчивый тон может понравиться тем, кто находил его слишком бесстрастным во время кампании, – но не нанесет ли он ему вреда, если избиратели увидят в этом признак высокомерия и излишней уверенности в своей победе? И уж совершенно неуместно входить на избирательный участок, насвистывая. Плакать тоже плохо, и смеяться плохо, а если и не смеешься и не плачешь, все равно нехорошо.

Единственную компенсацию за все муки на пути в мэрию кандидат получает в конце этого крестного пути: он является гражданином, у которого – по определению – должно быть меньше сомнений, чем у всех остальных, в момент выборов. Даже его родственники или сотрудники могли бы (или из-за того, что семейная жизнь им опостылела, или из зависти, или в результате скрытых интриг) проголосовать за кого-нибудь другого – с целью подложить ему свинью или просто поддавшись неожиданному желанию схулиганить, вспомнив школьные годы. Но у него не должно быть сомнений. Таков неписаный закон. Возможность нарушить его сверлит мозги кандидата, пока он, следуя ритуалу, приезжает на избирательный участок, выходит из машины, улыбается вспышкам фотокамер, входит в зал, где проходит голосование, и продвигается вперед в толпе избирателей. А что, если он проголосует за соперника? Говорят, что если кандидат действительно честен и уверен в своей программе, то он обязан голосовать за себя. Однако, если подумать хорошенько, не является ли этот голос, отданный самому себе, неким подобием заклятия, ритуалом магического жертвоприношения? Наш герой вспоминает о том времени, когда в первый раз получил право голосовать (это было задолго до того, как он решил посвятить свою жизнь политике): свое волнение, сомнения, за кого надо голосовать, а за кого – нет; свой подробный анализ предвыборных программ всех кандидатов до единого, свою веру. Он берет по одному бюллетеню от каждой из партий, заходит в кабинку и задергивает занавеску. Журналисты улыбаются, считая это шуткой. Ему-то совершенно ни к чему брать по одному бюллетеню от каждой партии и не надо заходить в кабинку, чтобы решить, за кого голосовать. Все знают, за кого он голосует, и из этого не нужно делать никакого секрета.