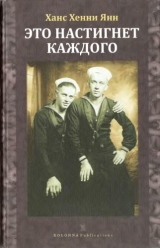

Текст книги "Это настигнет каждого"

Автор книги: Ханс Хенни Янн

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)

Но на сей раз, похоже, дело не ограничивалось сродством или братством в самом общем смысле. Уже в одежде другого Матье, как ему показалось, обнаружил нечто знакомое, поверхностно-близкое. Куртка из добротной материи, по цвету и покрою ему приятная: как если бы он выбирал ее для себя – или одолжил другому свою вещь. Эта куртка, к удивлению Матье, очевидно, была когда-то основательно разорвана, а после тщательно починена. Грубые швы, обметанные крест-накрест, хорошо просматривались. В Матье все сильно замедлилось: он ждал воспоминания. Оно еще не показывалось; но, по-видимому, уже спешило из прошлого сюда, уже приблизилось... Он неотрывно смотрел в лицо другому, со странным удивлением ощупывал его взглядом – сперва колеблясь, потом все более решительно. Он мысленно охватил голову другого руками, поворачивал ее так и сяк, прикасался к ушам.

Пока он, осаждаемый неупорядоченными впечатлениями, проводил неуместное испытание, а потом – нахально и анархично – снова и снова возобновлял, взгляд его, желая выпутаться из всего этого, отклонился к противоположной стене. Матье увидел там зеркало, рекламу пивоваренного завода: вытравленные в стекле буквы расхваливали преимущества выпускаемого заводом пива. Между строчками Матье разглядел две головы – свою и своего спутника. Он узнал как нечто неотъемлемое от себя не только отражение собственного лица, но и отражение лица мальчика. Он попытался как можно скорее это осмыслить. Он мысленно пересек последнее прожитое десятилетие и понял, что когда-то, в самом начале взрослой жизни, рассматривал это другое лицо часто, каждодневно... как нечто, ему принадлежащее... как свое достояние... как внешнюю форму своего естества.

«Оно похоже на мое, – шепнул себе Матье, – так выглядел я сам лет восемь-девять назад... когда мне было пятнадцать или шестнадцать».

Он осознал это без внутреннего сопротивления, без предубеждения.

«Это мое тогдашнее зеркальное отражение, – думал он дальше, – оно было сохранено. Неужели оно так красиво, что его воспроизвели? Или, напротив, так заурядно, что не имело смысла тратить усилия, чтобы что-то в нем изменить?»

Он еще рассмотрел, что мальчик очень худ и, видимо, чем-то глубоко опечален.

Боль, смятение, безумие накатили на Матье. Он схватил мальчика, подтащил ближе к зеркалу, прикоснулся головой к его виску, показал на услужливое стекло, которое это отразило.

– Понимаешь теперь, что я когда-то был тем, кто ты есть сейчас? Убедился в сходстве между нами?..

– Глаза, волосы... – бормотал младший, – но кое-что выглядит по-другому...

– Да, да, – вздохнул Матье, – я изменился. Губы уже не такие свежие, щеки потолще, чем твои, но и серее... серость как бы просвечивает изнутри. Однако я знаю, что мое лицо произошло от того облика, какой ты имеешь сейчас; что ты – нечто такое, чем когда-то был я. Я сохранил в памяти образ себя тогдашнего... этот привлекательный отпечаток печали, привычки к ожиданию или томлению, эту нерешительность по отношению к жизни... эту раннюю попытку полноценно присутствовать здесь, принимать страдание как нечто приятное, подчинять себя одному, пусть и скудному, чувству... всю эту беспомощность, которую можно оправдать молодостью...

– Не знаю, как я буду выглядеть через десять лет, если еще буду жив. Сходство между нами никогда не станет полным.

Матье хрипло рассмеялся.

– Каждый человек вечером ложится в постель с самим собой; наутро же видит в зеркале другого.

Они вернулись на свои места. Матье чувствовал себя так, будто кто-то вычерпал у него весь мозг. В нем осталось лишь анархистское брожение. Напрасно искал он взаимосвязи, достоверные факты, точные представления -чей-то умысел.

«Эта встреча, – успокоил он себя наконец, – есть либо совпадение, сиречь стечение обстоятельств, кем-то заранее просчитанное, предписанное... либо же нечто непредумышленное, наносное: случайный прибыток, побочный продукт возможного, не заслуживающий того, чтобы обращать на него внимание...»

Вслух он сказал:

– Положи руки на стол!

Другой послушался, расправил кисти рук перед старшим. Тот положил рядом свои.

– Узнаешь наконец? – спросил.

Младший молчал.

– Похожи на мои... только на несколько лет моложе... еще не вполне развившиеся.

Дальше Матье говорил с самим собой: «Это мои руки, какими они были когда-то. Совпадение совершенно неуместное, ибо не мог же он восемь лет бегать за мной в качестве моей тени, ставшей плотию[53]53

Ср.: И Слово стало плотию и обитало с нами... (Евангелие от Иоанна, I: 14).

[Закрыть]. Так рано у меня еще не было семени, да и подружки не было». Он недовольно качнул головой и спросил коротко:

– Как тебя звать-то?

– Матье,-сказалдругой.

– Матье? Так зовут меня. Дважды такой же... то есть и имя такое... не понимаю...

– Тогда называйте меня, пожалуйста, Anders[54]54

По-другому, другой (нем.).

[Закрыть].

– По-другому? Как же это? Каким именем?

– Андерс – это имя, – сказал мальчик.

– Андерс? Ах, ну да. Андерс... Андреас. Я не так быстро все схватываю, как ты. Андерс... тебя зовут Андерс. Ты играешь со мной; но получается у тебя неплохо. – Он снова приблизил голову к голове мальчика.

– Если ты сделан из того же вещества, что я... и если к тому же ты беден, голодаешь, мерзнешь... нигде не находишь утешения, ибо у тебя нет ни дома, ни постели, ничего. .. только ты сам... и этот твой возраст, который сам по себе еще чего-то стоит... – тогда дела твои плохи; тогда, значит, ты занимаешься сомнительным промыслом...

Мальчик грустно покачал головой.

– Я понимаю ваш намек, – ответил он тихо, – но я еще ни с кем не гулял. Вы первый...

– Ты лжешь,-перебил его Матье.

– Я лишь за полчаса до встречи с вами свернул, так сказать, в сторону. Прежде я был другим. Прежде я ни на что не решался. И даже не знал, что можно на что-то решиться. Я никогда не курил. Я попросил у вас сигарету – это было моим первым решением. И я оправдывал себя тем, что в карманах у меня ни гроша.

– У тебя что, нет родителей?

– Нет, – ответил мальчик.

– И никого, кому ты приятен... кто был бы готов помочь тебе?

– Только один, которому я нравлюсь, когда он видит, как течет моя кровь. Он ежедневно наносит мне раны... и день ото дня худшие...

– Ты лжешь...

– Он хочет расчленить меня... разобрать на части, как часовой механизм. Раньше я верил, что он имеет на это право... что протестовать бессмысленно. Я вел себя тихо. Разве что скулил. У меня не было воли. Сегодня он глубоко заглянул в меня... через разверстую щель...

– Ты вправе лгать, – сказал Матье. – Ложь – твоя защита, твоя помощница: она тебя украшает или делает достойным сострадания. Сам я до сих пор искал прибежища у правды и прямоты, насколько они мне доступны... Но они не защищают, это каждый со временем узнаёт, – они нас выдают.

– А у вас самих шкура везде целая? Вас никогда не швыряли на землю, не вспарывали? – спросил Матье-младший.

– Ну... – мучительно выдавил тот, что был старше. – Такое может случиться... случается... случалось и со мной. Но ты-то почему попал в такое положение? – Воспоминание, подобное грозному морю, удерживаемому на расстоянии дамбой, вдруг утратило свою дальность, шумело теперь совсем близко, поднялось до души его[55]55

Ср. Плач Иеремии, у. 54: «Воды поднялись до головы моей; я сказал:„погиб я"».

[Закрыть]. Он снова видел картины, грозившие опрокинуть его в беспамятство. Страх перед когда-то случившимся снова охватил его. «Это вовсе не отошло в прошлое. Оно неизменно существует во мне... и сейчас стоит рядом, помолодевшее. Мое второе Я, страдающее... И хотя моя плоть не чувствует боли, другая плоть, вместо моей, принимает эту боль на себя». Он проборматывал эти фразы, неразборчиво для другого.

– Где же тогда ложь? – спросил мальчик. – Ведь сейчас я не защищен именно потому, что был честен?

– Ты черный или белый? – спросил Матье, совершенно опустошенный страхом.

– Солгать или сказать правду? Что бы я ни ответил, вопрос останется нерешенным.

– Ты здесь чужой, как я, только что прибывший – или местный?

– Я стоял на этой улице и ждал человека, подобного мне.

Матье был вне себя. Прошлое вновь разжижилось, схлынуло, словно убывающая вода. Он забыл, где он вместе с этим другим находится. Он притянул мальчика к себе, расстегнул ему куртку: поспешно, но не так грубо, как Эльвира – Ослику. Андерс тоже не носил рубашки. Его грудь светло мерцала под взглядами Матье, деликатно украшенная двумя розовыми кружочками. Мальчик откинул назад голову – его шея, прямая и почти белая, казалось, прямо сейчас вырастает из туловища, – силясь таким образом доказать правдивость своей светлой кожи.

«Неужели и я был когда-то таким? – спросил себя Матье. – Таким легким и стройным... приятно гладкокожим, с нежными мускулами... ничего отталкивающего... средне-привлекательный... что-то такое, что можно принять или даже полюбить, если хорошо приглядеться?»

Он застегнул на мальчике куртку. Вспомнил о кельнерше; но ему было наплевать, наблюдает ли она за ними. Он взглянул и увидел: она все еще пишет и считает. И опять повернулся к Андерсу.

– Хорошо это или плохо, что мы теперь знаем друг о друге: мы оба светлые? Как думаешь, Матье-младший, Андерс?.. Видишь, какой я остолоп! Ты-то ведь ничего обо мне не знаешь!

– Как же, – ответил Андерс, – знаю: я ведь в вас не засомневался.

– Ты превосходишь меня в сообразительности, потому что многое претерпел; а еще больше было такого, от чего ты оборонялся. У меня же, выросшего под ненадежной защитой опекунов, нерешительный ум и вялые мысли... колеблющееся поведение... никакой силы в любви, а только смутные антипатии...

– Я голоден, – сказал Андерс.

Матье тотчас вскочил со стула и направился к барной стойке. Кельнерша как раз закрыла свою книгу, так что могла теперь уделить внимание гостям. Она спросила:

– Чем могу служить, мой господин?

– Что-нибудь поесть, пожалуйста... посытней и побольше.

Кельнерша механически взяла меню, лежавшее перед ней, посмотрела в него, снова отложила, ответила:

– Ничего уже нет, мой господин.

– Ничего жареного или тушеного, – истолковал Матье ее краткий ответ, – но ведь должны же быть хлеб, колбаса, ветчина, сыр, вареные яйца, холодные котлеты...

– Никакой еды не осталось, – упорствовала кельнерша.

– Значит, заведение закрылось? – спросил Матье.

– Заведение пока открыто, мой господин; но еды нет.

– Однако, думаю, вы все же могли бы раздобыть хлеба, масла, немного салата, кусок мяса... при наличии доброй воли... и за соответствующее вознаграждение. Мальчик, который сидит вон там, голоден. Ему бы надо перекусить. Если, конечно, заведение еще не закрылось.

– Мяса нет, мой господин.

– Хотя бы кусочек хлеба, ломтик сыра, – молил Матье. -Пожалуйста, поищите... Хоть что-нибудь. Тарелку супа, быть может...

– Хлеба нет, мой господин. Вчерашний весь съели. И супа больше нет. Его съели. Нет ни уксуса, ни оливкового масла. Припасы израсходованы, ибо ночь длится очень долго. Сами можете убедиться: все гости разошлись.

– Не вижу взаимосвязи.

– Все взаимосвязано, – отрезала кельнерша.

Матье, подавленный, повернулся к Андерсу.

– Здесь нет ничего съестного, – сообщил он. – Попытайся успокоить пустой желудок яичным ликером. Большой стакан ликера подкрепит и согреет тебя.

Андерс согласно кивнул. Матье заказал напиток.

– Яичного ликера не осталось, мой господин.

– Ну вон же на полке бутылка! Я ее вижу.

– Она пуста, мой господин, – выпита до последней капли.

Кельнерша взяла бутылку, откупорила, подержала горлышком вниз.

– Видите, мой господин.

– Тогда следующую бутылку! Я вас прошу. Или – следующую после нее...

Кельнерша покорно достала две следующие бутылки, откупорила, перевернула вверх дном.

– Они пусты. Я продаю, что имею. Того, чего в наличии не имеется, не продашь.

– Тогда принесите, пожалуйста, два бокала портвейна, -сказал Матье, совсем пав духом; он даже не поинтересовался у Андерса, по нраву ли ему такой заказ.

– Я, мой господин, и этого не могу, поскольку бутылки пустые.

– Но разве у вас нет погреба? – спросил Матье.

– Бутылки в погребе пусты... с тех пор, как спустилась ночь.

– Не понимаю.

– Я просто говорю, как оно есть. Вам придется с этим смириться.

– Тогда угостите нас чем-нибудь из припасенного здесь в зале, – сказал Матье.

– У меня, мой господин, ничего не припасено.

– Все эти бутылки стоят без пользы? – недоверчиво спросил Матье.

– Они пусты. Можете сами убедиться, мой господин.

Кельнерша принялась откупоривать бутылки, одну за другой, переворачивала их вниз горлышком, ставила обратно.

– Такого со мной еще не случалось, – с горечью сказал Матье. – Что ж, налейте нам пива!

Кельнерша повернула один за другим все пивные краны; но жидкость не полилась.

– Видите, бочки пусты, – сказала кельнерша.

– Не понимаю, – снова возразил Матье, – разве никто вас не обеспечил...

– Как же, мой господин, мы были вполне обеспечены... Вот только ночь оказалась очень долгой. А рано или поздно даже самый большой склад пустеет.

– Значит, сегодня был необычный наплыв посетителей?

– Средний, мой господин. Вот только ночь нынче длинней, чем обычно. Да вы и сами это прекрасно знаете.

– Я здесь чужой, – сказал Матье.

– На это мне нечего ответить, – сказала кельнерша.

Разговор, похоже, закончился. Матье вернулся к столу, за которым сидел Андерс.

– Я не смог ничего добиться, – сказал старший. – Здесь нет ни еды, ни напитков. – Он опять повернулся к кельнерше и громко попросил:

– Ну хоть стакан воды у вас должен найтись! Стакан воды, пожалуйста!

– Я постараюсь, мой господин, – ответила кельнерша.

Она шагнула к раковине, открыла кран. Полилась слабая струйка, очень медленно наполнявшая подставленный стакан.

– Похоже, это последняя вода, – сказала кельнерша,-вам повезло.

Матье подошел к барной стойке.

– Странно. Почему вода в водопроводе кончилась?

– Существует старое поверье, согласно которому можно непрерывно отводить воду, и ее запасы не будут иссякать. Это учение, как вы могли убедиться, ошибочно.

– Почему, если вы не можете предложить посетителям даже воду, вы держите заведение открытым?

– Мы следуем определенному предписанию, мой господин.

– Но если предписание уже не содержит в себе ничего разумного? Если оно не соотносится ни с какой реальностью? Это ваше заведение, судя по внешнему виду,-пивная; но пивная, уже практически не существующая, опустошенная, с израсходованными запасами; вы только что подали нам последний стакан воды!

– Нас не собьешь с толку жалобами, мой господин. Мы обязаны держать заведение открытым до утренней зари. И если заря не взойдет, мы никогда не закроемся.

Матье качнул головой, раздраженный всем этим вздором. И попробовал задать кельнерше новый вопрос:

– А если последний гость покинет заведение и больше никто приходить не будет, вы все равно не закроете дверь?

– В предписании такое не предусмотрено.

Матье задумался. И потом примирительно сказал:

– Обстоятельства нынешней ночи как будто дают повод для подобного спора. Однако и в ваших, и в моих словах есть явное преувеличение! Земля ведь еще не пришла в упадок, и полюса не поменялись местами.

– Не знаю, что вам на это ответить, мой господин; я понимаю только простые вещи, – Кельнерша, казалось, теперь твердо решила уклониться от дальнейшего препирательства. И все же через какое-то время Матье услышал, как она снова заговорила:

– Глубокой ночью человек не помнит о дне. Человек его просто ждет. Но однажды случится так, что люди больше не смогут приветствовать новый день. Таково, по крайней мере, общее мнение жителей этого города.

– Ну да... – ответил Матье, растягивая слова. – Однажды – неопределенное слово, оно может подразумевать и очень отдаленное будущее.

– Или очень близкое, – сказала кельнерша. – Все, кто верит в долготерпение универсума, будут ошеломлены его вспыльчивостью.

– Как мне вас понимать? – спросил Матье.

– Турбины, производящие для нас свет, однажды остановятся: сломаются или проявят свою волю другим способом. Вода тоже не в руках человечьих, она существует в более протяженном времени, нежели человек.

– Но мы пока не слишком далеко отошли от вчерашнего дня, – ответил Матье, – а еще вчера между человеком и вещами царило согласие. Отчуждение от нас воды и машин не произойдет так внезапно.

– Я вас не понимаю, мой господин. Вчера может оказаться таким же далеким, как эта половина вечности.

Кельнерша взяла меню, уставилась в него. Похоже, разговор перестал ее интересовать или она решила, что тема исчерпана. Матье застыл в растерянности перед буфетной стойкой. Когда он повернулся к Матье-младшему, подыскивая слова, свет вдруг замигал; одновременно уменьшилась его яркость. Вскоре лампочки снова начали светить равномерно, но сила их свечения понизилась более чем вдвое.

– Турбины уже отказывают, – сказала кельнерша.

– Вот стакан воды, Андерс, – сказал Матье. – Это единственный, последний...

– Я очень хочу пить, – сказал младший. – Позволь мне, пожалуйста, выпить все одному.

– Я так и думал, что он для тебя, – ответил Матье.

Потом он вспомнил, что Андерс просил у него сигарету. Он еще раз побеспокоил кельнершу. Сигареты тоже все проданы, объяснила та; но она, мол, уступит гостям одну – из своих личных запасов. Матье еще выторговал коробок спичек, и это придало ему уверенности. Во всяком случае, неудача оставила бы у него чувство горечи, ослабила бы его.

Когда Андерс выкурил сигарету, Матье предложил поискать другую пивную. Мальчику предложение не слишком понравилось, хотя он, пока меланхолично курил, опять пожаловался на голод и жажду. Он сказал, что они все равно не найдут нужное им заведение. И что сам он недостаточно знает окрестности, чтобы оказать в этом деле заметную помощь.

Матье, настроенный не так скептично, постарался успокоить своего спутника. Они поднялись, попрощались с хозяйкой. Дойдя до двери, заметили, что лампочки вот-вот погаснут.

И поспешили выйти на улицу.

Но какая неожиданность! К тьме теперь что-то примешивалось, хотя в первый момент они этого не поняли: серое мерцание, которое не было светом, а исходило от субстанции, еще недавно отсутствовавшей. Небо, похоже, стало даже темнее, чем прежде; если что и изменилось, так именно земля. Матье наклонился – определить на ощупь, что с ней сталось. Он ухватил рукой холодную пыль, рыхлую ледяную насыпку. Это был снег. Сразу после такого открытия, крайне его напугавшего, он ощутил снег – напыляемый сверху – и на своем лице, на руках. Пройдя пару шагов, он, даже не спросив Андерса, повернул обратно к пивной. Но открыть захлопнутую им же самим дверь не сумел. Видимо, какой-то механизм сработал и заклинил ее – случайно. Или ее закрыла изнутри человеческая рука?

– Нам придется искать спасения в другом месте, – сказал Матье.

– Снегу насыпало много, – сказал мальчик.

Матье заметил, что у его попутчика стучат зубы.

– Возьми мое пальто, Андерс!

Младший молча подождал, пока Матье снимет пальто, и закутался в это пальто сам.

Они пошли вперед. Куда направиться, не знали. Направление задавал Андерс. Он взял Матье под руку, прижался к нему. Пальто, казалось, его согрело – во всяком случае, он уже не дрожал.

Поскольку конкретной цели они не имели, а лишь надеялись набрести на пивную или другое подобное пристанище, ничто им не мешало присматриваться к ночи. Их восприятие обострилось.

– Похолодало, – сказал Матье, – это из-за ледяной крошки, что сыплется сверху.

Они остановились, пощупали легкий снег, по которому ступали и который делал их шаги беззвучными.

– Мне уже до щиколоток достает, – сказал младший.

Старший высунул язык, попробовал на вкус ледяные

зернышки, которые падали все гуще и гуще и уже окутали, подобно туману, последнее, что еще оставалось зримым.

Они зашагали дальше; двигались молча, бок о бок, полные смутных предчувствий – как звери, застигнутые врасплох внезапным приходом зимы и уже догадавшиеся, что для них начинается время суровых испытаний.

Мимоходом заметили, что их одежда запорошена снегом и задубела. Слишком поздно подняли они воротники. Матье страдал от холода, который с минуты на минуту усиливался. Но уязвимость мальчика пробудила у него сострадание, потому все так и осталось: старший мерз, а младший пользовался доставшейся ему привилегией, которая в любом случае не могла сохраняться долго.

Постепенно воздух наполнился шумом; или слух этих двоих обострился, и они теперь различали звуки – вихрящиеся вокруг, едва слышные.

Остановившись в следующий раз, они услышали позвякивание кристаллических звездочек, дребезжание крошечных осколков льда. Услышали пение, жутковатое в своей монотонности, в котором немного было высоких взлетов, но зато оно, повинуясь дирижерской палочке незримого ветра, ритмически варьировало на тысячи ладов мелодию, состоящую из чередующихся крещендо и декрещендо. Неисчерпаемую стеклянную мелодию, которая, может, и действовала усыпляюще, притупляя чувства, но подлинный сон не подпускала, потому что к ней примешивалось предчувствие неотвратимой злой судьбы: предстоящего окоченения всего текучего.

– У дождя другое лицо, – сказал Матье.

Андерс понял, что имел в виду старший. И ответил:

– Похоже на шорох сухой травы у моря... или на услышанное сквозь сон дребезжание разбившегося оконного стекла.

Ветер усилился. Его темный голос, шумящий под кровельной черепицей или в незримых древесных кронах, пока еще заглушала падавшая все гуще звездообразная пыль. Но удары воздушных кулаков уже гнали сквозь пространство сеющие снег облака, прижимали их к земле, опять подбрасывали, собирали в дюны. И мороз теперь кусался сильнее.

Для обоих путников продвижение вперед становилось все более затруднительным. Они спотыкались. Один раз Матье упал на колени, на мягкую подушку из серой крупитчатой массы.

Мальчик теснее прижался к нему, вцепился ему в предплечье, с невольной навязчивостью ткнулся в его бедро.

Матье попытался забыть о теле другого – не замечать подобных прикосновений. Но эта попытка привела к обратному результату. Мысль, что он сам, в образе младшего Матье, шагает рядом с собой же, неотступно преследовала его. Он мог бы признаться, что любит в другом себя. Он даже радовался, что любит другого больше: потому что тот моложе, потому что еще не изнурен неведомым ему будущим – ближайшими восемью или девятью годами.

Едва успел он признаться себе в этом, как услышал приглушенный вздох. Андерс снова остановился, согнулся в три погибели, застонал. Напрасно Матье спрашивал, что с ним. Ответа он не получил. Они двинулись дальше -медленнее, чем прежде.

– Ты хоть знаешь, где мы находимся? – спросил Матье. -Узнаешь улицу? Она знакома тебе?

– Да, – тихо подтвердил Андерс.

Мелодия снежной бури зазвучала громче. К ней теперь присоединился льющийся сверху органный звук. Ледяные иглы вонзались в лицо, и обоим путникам все чаще мерещилось, что плоть их под гибельным дыханием стужи обнажена.

Андерс едва волочил ноги. Матье не мог понять: то ли его спутник опять хромает, то ли просто устал настолько, что неловко ставит ступни. Но тут мальчик возроптал:

– Больше не могу. Далеко отсюда мне уже не уйти. Вместе мы никуда не доберемся. Вам придется оставить меня... или нести дальше на руках.

– Я тебя не брошу, – коротко ответил Матье.

И тут же ему показалось, что это отрывистое заявление утешением быть не может.

– Мы попытаемся проникнуть в какой-нибудь дом. Сейчас главное – найти себе кров, – Он признал, что и сам промерз до костей.

Андерсу идея вторжения не понравилась. Он считал, что осуществить ее практически невозможно. Все двери заперты и закрыты на засов, утверждал он. А хуже всего -что это очень опасно. Лучше, дескать, замерзнуть, чем получить удар в спину и потом подыхать на земле, с проломленным черепом.

Матье не стал опровергать столь чудовищное предположение; оно его даже тронуло. Он лишь сказал:

– Тогда я тебя понесу.

Нести Матье-младшего на руках сквозь стекляннозвенящую вьюгу оказалось совсем не легко. Старший вскоре начал задыхаться; он понял, что все тело у него немеет, нервы потеряли чувствительность.

– Ты тяжелый, – сказал он, как бы извиняясь, и поставил Андерса на ноги, чтобы самому отдышаться. – Мне было бы легче нести тебя на спине, будто я лошадь, – добавил он.

Андерс попробовал вскарабкаться к нему на спину; но из-за его неловкости или робости это не получилось. Тогда Матье наклонился, просунул голову между ляжками мальчика и потом выпрямился вместе со своим грузом. Он крепко держал ноги Андерса. Похоже, тот устроился удобно. Во всяком случае, уже через несколько шагов у них завязалась игра. Младший обхватил голову старшего, даже запустил пальцы ему в рот; согнув два пальца, соорудил трензель, как если бы человек был лошадью, и, дергая изнутри щеки Матье, задавал направление.

– Я больше ничего не вижу, – сказал Матье, после того как долгое время изображал терпеливую лошадь. Слова прозвучали неотчетливо: ведь пальцы Андерса были у него во рту, а голос из-за встречного ветра звучал глухо.

Матье вдруг осознал: лицо и руки потеряли чувствительность, а продвигаться вперед становится все труднее – при каждом шаге он проваливается в снег почти по колено.

– Нет смысла углубляться в неведомое, – сказала всаднику лошадь.

– Стой, скакун! – сказал Андерс.

Матье остановился, потому что пальчатый трензель потянул его рот в противоположные стороны. Затем Андерс то ли надолго задумался, то ли задремал. Матье терпеливо стоял в снегу: ничего не менялось от того, идет он или нет. Наконец всадник заговорил:

– Я не хотел возвращаться в подвал. Но никто никого не жалеет. Мне придется туда вернуться. Если б вы согласились пойти со мной... я бы счел это первым проблеском жалости.

– О каком подвале ты говоришь?

– О моем жилище. Там отвратительно. Это жилище для умирания. Я не хотел умирать. Но теперь понимаю, что погибну и здесь, снаружи. То, что я встал посреди улицы, ничем мне не помогло. Вы, Матье, были ко мне добры; но и вы не положили меня в теплую постель. Помогите мне теперь, чтобы я не подох в одиночестве, оставленный всеми! Это было бы последним утешением. Если бы вы остались со мной, из сострадания только...

Матье не вдумывался в эти слова. Он уловил в них только возможность спасения:

– Подвал все-таки лучше, чем морозная ночь. Он далеко отсюда?

– Нет, – ответил Андерс, – мы как раз к нему приближаемся.

– Тогда пришпорь свою лошадку, коль знаешь дорогу! Ты еще видишь, хотя бы отчасти, этот мир? Или он – только грязный клок разодранного киноэкрана?

Андерс носками ботинок дотронулся до бедер Матье.

– Н-но! – сказал. – Хороший конь не ошибется в выборе направления, он найдет дорогу даже в самую непроглядную метель.

Однако Матье ничего больше не видел, не различал. Он ощущал во рту пальцы другого человека и шел с закрытыми глазами, повинуясь его сигналам. Он то и дело останавливался, взмокший от пота и вместе с тем дрожащий от ледяного озноба. Ему казалось, он не способен ни о чем думать. Невыразительная пустота поглощала картины воспоминаний и все желания, которые могли бы у него возникнуть. Даже мгновения передышки ничего в нем не проясняли. Он не помнил, ни кто сидит у него на закорках, ни почему он несет этого кого-то сквозь ночь. Он покорился судьбе.

«Жизнь, всякая молодая жизнь драгоценна. Как бы она ни складывалась, – бормотал он себе под нос. – Дымка юности... я несу на себе дымку юности». Он сам не понимал, что выражают эти слова, которыми он думал. Но, как бы то ни было, не решался сбросить Андерса с плеч. Впрочем, своей авантюре он не придавал большого значения. И потому довольствовался словами, не имеющими полного смысла. Он сознавал, что не может продолжать диалог с собой; но хотел бы его продолжить, пусть даже с помощью слов, содержащих одни глупости и только умножающих тьму, отчасти совиновную в том, что у него теперь нет никаких намерений. Он был под своим всадником как животное: был унизительно одинок.

Имела место некая встреча. Ее нельзя теперь сделать не имевшей места. Он получил приказ: нести человека сквозь снег, идти вперед, пока не будет достигнута цель, ему неведомая... Или: пока ему не велят остановиться... Но оказалось: дальнейшее продвижение невозможно. Даже самая верная лошадь когда-нибудь упадет, если сугробы достают ей до брюха, а она не в силах уже вытаскивать копыта из снега. Лошадь не скажет, что больше так не может; она просто позволит себе медленно осесть в снег и опрокинуться на бок... в изнеможении, как потерянная душа.

Он потопал дальше – без внутренней уверенности, но и не окончательно павший духом. Через какое-то время совсем перестал ощущать всадника. Точнее, он помнил, что тащит на себе груз, сверток; а обладает ли этот сверток человечьим теплом или есть груз и только, то есть собранная в комок тяжесть, значения уже не имело. Холода он больше не чувствовал; зато чувствовал, что усталость – огромная, словно безграничное пространство -навалилась на него, отняв способность к активности. Из пространства этого он внезапно был вытолкнут. Он почувствовал: кто-то дернул в разные стороны уголки его рта. И остановился. Открыл глаза. Он стоял так близко к какой-то стене, что мог коснуться ее лбом. Всадник направил его вдоль стены и вскоре нажал шенкелями – подал сигнал, чтобы Матье отпустил руки и позволил ему, всаднику, соскользнуть на землю.

– Это здесь, – сказал Андерс и рывком распахнул дверь.

Матье погладил стену. Было утешительно ощупывать камень, убеждаясь, что город еще существует. Город, оказывается, просто на время куда-то отодвинулся, но не исчез. С внезапным страхом Матье подумал о темном поле, о котором впервые услышал нынче ночью; и еще о том, что у него и его спутника кровь в буквальном смысле застыла бы в жилах, если бы их выгнали из города и они блуждали бы в этом поле – изможденные, неспособные даже противопоставить лютому холоду полную меру телесного тепла. Нет, думая об этом, он не ощущал подавленности или силы воздействия элементарного образа; привкус такого представления – а по сути, одних лишь слов – пришел от его рук, когда они ощупывали холодную стену. Первой же отчетливой мыслью он возблагодарил подвал, которого пока не видел, и чутье Андерса, отыскавшего дорогу сюда.

– Как замечательно, что вы купили спички, – сказал младший. – Прямо за дверью начинается отвесная лестница, ведущая вниз.

Он потребовал у Матье коробок и сразу за дверью зажег первую спичку.

Матье, насколько мог, смахнул с куртки снег и лед, потопал ногами, подул себе на ладони, кое-как отряхнул и Андерса – движениями быстрыми, но неловкими, потому что окоченевшие руки не слушались.

При свете второй спички они начали спускаться.

Лестница была длинная, прямая, тесно зажатая между стенами. Когда сияние слабого огонька погасло, они продолжали двигаться в темноте, на ощупь. С какого-то момента Матье принялся считать ступеньки, пожалев, что не озаботился этим сразу. Когда он досчитал до сороковой, Андерс чиркнул об нее третьей спичкой, чтобы его спутник не потерял мужество. Им оставалось спуститься всего ступенек на десять. Дальше вроде бы начинался длинный сводчатый коридор.