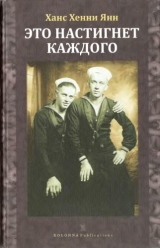

Текст книги "Это настигнет каждого"

Автор книги: Ханс Хенни Янн

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)

– Матье, ты вспотел, – сказал Клаус Бренде.

– Пальцы у него наверняка были не особенно чистыми, у этого верзилы. Не помню, какого рода боль я тогда чувствовал. Гари улыбался, смотрел на окровавленные пальцы того другого, на мой живот, на рану. Потом размахнулся и ударил. Я слышал, как у Долговязого хрустнула челюсть. Он повалился на бок. Тогда Гари стал наносить удары ногами. Он не смотрел, куда бьет. Схватил обломок стекла и зажал в кулаке. Одному из моих мучителей сломал руку. Все с криками разбежались... Кроме одного, обладателя ножика. Тот лежал рядом со мной, голова к голове. Я видел, что из его рта течет кровь, а кончик языка высунулся. -Матье внезапно замолчал, провел рукой по лбу.

– Ты прежде рассказывал мне об этом по-другому, – сказал Клаус Бренде.

– По-другому? Возможно ли? Я помню все очень четко. Другими словами, разве что. Ну, и ангела я не упоминал. Не хотел, чтобы ты узнал о нем. Сегодня меня прошибает пот, как подумаю о пальцах Долговязого... и о том существе, чье присутствие я скрывал...

– Ты, очевидно, забыл: Долговязый сперва отрезал тебе палец, – напомнил Клаус Бренде.

Матье твердо посмотрел на отца; потом сказал:

– Мизинец левой руки мне отрубил Гари, топором. Во дворе... по ту сторону серого забора. Он до сих пор носит этот мизинец, засоленный, в кожаной ладанке... у себя на груди. Руку я положил на колоду по своей воле.

– Так значит, вы, ты и Гари, до сих пор мне лгали, – разочарованно протянул Клаус Бренде.

– Да, – подтвердил Матье,– в этом одном пункте. Я не стыжусь такой лжи. Все равно никто бы не понял, зачем понадобилось, чтобы мне в тот день еще и отрубили палец... и чтобы отрубил его Гари. Я стоял перед ним, с кошмарной раной. Таким он меня увидел. Таким уродливым. Мои глаза были залеплены кровью. И он ударил...

– Не понимаю тебя, нет, не понимаю, – вырвалось у Клауса Бренде.

– Он был холоден и красив – Гари.

– Это было умопомешательством, Матье, умопомешательством с твоей и с его стороны!

– Необходимым умопомешательством. Безрассудством. Безрассудством, без которого мы не могли обойтись, – сказал Матье.

– Мне кажется, будто ты сейчас говоришь из какого-то иного измерения. Я тебя не понимаю... Мое сознание не вмещает этого... – директор пароходства рассматривал свои лежащие на столе ладони.

– Меня забивали, как скотину... Гари это прекратил... спас меня. Потом тащил на себе по улице, через пустырь, на двор по ту сторону забора – чтобы заштопать, насколько он умел, мою одежду и мои раны. Мы с ним сидели в сарае, на узкой дощатой скамье. Сознания я не терял. Я рассматривал себя и понял, какая я малость. Я видел, что в ране, сделанной карманным ножом, нет ничего возвышенного -нет там никакой бессмертной души. Даже крови вытекло немного. Но я все-таки сказал Гари, что хочу быть его единственным другом, – как если бы имел какую-то ценность. Он мне ответил, что ничего не выйдет: он, мол, сын шлюхи, а я сын богача, мы с ним – две разные человеческие породы. Даже эти подростки, собиравшиеся меня убить, в чем-то превосходят его. У них нормальные отцы или, по крайней мере, нормальные матери: ни одного сына шлюхи среди них не было. Он, мол, заштопает меня поверху, поскольку сейчас я, так сказать, гол как сокол,– и на этом всё, адье. До никогда-не-свиданья... Впервые за этот день я заплакал. Я просил его, я его заклинал стать моим другом. Он же оставался невозмутимо-холодным. И ответил в том же духе, что прежде: «Нет, мы с тобой друг другу не пара». Я, между прочим, не знал тогда, что ему только-только исполнилось тринадцать, а он не знал, что мне уже пятнадцать. И тут я сказал, что хочу доказать мою верность, мою любовь к нему. Сквозь слезы я увидел невдалеке колоду и топор. И протянул ему правую руку: «Отруби ее, возьми себе! Потом предъявишь, если я тебя предам!» Он ответил холодно: «Без правой руки ты не обойдешься». Я предложил ему левую. Левую он тоже отверг. Я предложил меньшее: палец, большой палец руки. Он только качнул головой. Снизив ставку до мизинца, я уперся. Он сказал: «Пораскинь мозгами, это все же твой палец. Я пока буду зашивать тебе куртку. Как закончу, мы вернемся к твоему предложению». Он шил медленнее, чем мог бы. «Еще не передумал? – спросил, увидев, что я, полуголый, дрожу от холода, а значит, лишать меня куртки больше нельзя. – Я уличный пес, а вовсе не порядочный человек, и я приму предложенный тобою залог, не побоюсь взмахнуть топором. Так что подумай еще раз: мы с тобой не пара. А о благодарности забудь. Для меня то была минутная причуда: захотелось вдруг поколотить тех, других. Я бы, может, испытал не меньшее удовольствие, искромсай они тебя на куски». – «Тогда вспори мне опять живот, если тебя такое порадует, – крикнул я, – искромсай меня, добей! Или... прими в залог палец!» Он, ничего не ответив, поднялся, сходил за колодой и топором. Взял мою руку, отделил мизинец, положил его на колоду. Подождал две-три минуты: не передумаю ли. Ждал он спокойно, смотрел на меня холодно, испытующе вглядывался в мое лицо. Потом внезапно схватил топор и ударил.

Клаус Бренде все еще смотрел на свои руки.

– Это ужасно, Матье. Это разделяет нас с тобой... делает неестественное еще более неестественным. Это – форма самопожертвования, отказа от себя, подчинения себя другому... которая наверняка не соответствует твоей натуре! Ты любишь ту боль, то несчастье! Еще и сегодня любишь тогдашнюю боль! Ты не понимаешь себя! В тот день, когда тебя убивали, тебе причинили и душевную травму! Ты наверняка был не в себе... тебя лихорадило, когда происходила эта отвратительная сцена с Гари! Я понимаю, тебя можно простить. Ты был тяжело ранен, в тебе засел страх -ты ведь чувствовал, как пальцы Долговязого копошатся в твоих внутренностях. Гари спас тебя... и ты увидел в нем ангела-хранителя. Вот о чем ты хотел умолчать. Он – твой ангел. Ты так решил, когда он разогнал убийц. Но ведь после того Гари совершил грех. Отнюдь не ангельский поступок – искалечить тебя еще больше, чтобы так... таким способом привязать к себе. В этом есть что-то от нижнего мира. Это было злом, Матье. Я не говорю, что Гари надеялся извлечь выгоду из дружбы с тобой. И все же это было злом. Выражением его внутренней испорченности...

– Гари не способен к состраданию, – сказал Матье,-но он не испорчен.

– Это лишь голословное утверждение... результат твоей слепоты. Воспоминания, мысли... у тебя они все перепутались из-за пережитой душевной травмы, из-за смертельного страха, который ты испытал. Тебя не назовешь невозмутимо-холодным. В отличие – если верить твоим словам – от Гари. Ты привязан. Привязан к своему детскому переживанию – дьявольским способом. Ангелы... твои ангелы – боюсь, от них несет серой. Привязь должна быть отвязана. Ты должен опомниться. Это внутреннее ранение... Ты в конце концов и душевно, и физически опустишься, если в тебе не произойдет революция: если ты не обретешь совершенной уверенности в том, что стал мужчиной, что ты уже не пятнадцатилетний мальчик, боготворящий своего друга. Гари – твоего друга – нет больше. Он исчез. Безвозвратно исчез. Потому что всегда был невозмутимо-холодным. И не испытывал сострадания. Таким он и остался. Он с самого начала знал, что вы с ним не пара. Он тебя не обманывал. Обманули тебя... твое ранение, твоя слабость. .. и недостаточная готовность к жизни в реальности.

– Гари не исчез, – сказал Матье тихо.

– Я не позволю тебе быть слепым... Ты для меня слишком ценен, чтобы пожертвовать тобой из-за какой-то глупости, из-за твоего юношеского сумасбродства. Я тебе друг, более верный друг, чем Гари, – во всяком случае, мне так кажется. Я не требую от тебя несправедливости. Я хочу... чтобы ты был справедлив к Гари... чтобы уважал его невозмутимость, разумность – качества, которых самому тебе не хватает. Ты богат; ты наследник крупного состояния. Но ты до сих пор не отблагодарил Гари деньгами.

– Мне... Мне очень странно это от тебя слышать. Гари бы денег не взял.

– Ты уверен? Такая уверенность объясняется твоим ослеплением.

– Пока что я студент и всего лишь потенциальный наследник. Гари же получает жалованье. Это как-никак доход – более солидный, чем мелочь, выдаваемая мне на карманные расходы. А когда Гари однажды понадобилось, чтобы я достал для него сумму побольше, я ее достал.

– Не понимаю, на что ты намекаешь, – сказал Клаус Бренде.

– Я отнес в ломбард два серебряных подсвечника из Бенгстборга, чтобы Гари приобрел матросское обмундирование,– сказал Матье, – А потом я снова их выкупил. И даже не рассердился на Гари за его просьбу... потому что в любом случае оплатил бы эти расходы. Ты опередил мои мысли. Что, собственно, ты хотел доказать?

– Да ничего... У тебя не хватило мужества, доверия ко мне, чтобы просто попросить деньги. Похоже, я не вправе упускать шанс... вовремя подсказать тебе кое-что.

– Ты решился высказать что-то важное... – откликнулся Матье, хотя сердце у него сжалось.

– Пришло время, чтобы ты обратился к Гари с неким предложением, чтобы предоставил ему свободу, перестал держать в зависимости. Он наверняка ждет от тебя чего-то... Ждет, что ты... выразишь ему свою признательность... подобающим образом. Он матрос. Он не должен оставаться матросом всю жизнь – полагаю, ты тоже так думаешь. Ему бы надо закончить мореходную школу, получить квалификационный патент. Помоги ему сделать такой шаг. Он на это надеется. Пора, наконец, с ним рассчитаться... чтобы он мог отвести от тебя свой невозмутимо-холодный взгляд... Не исключено, что он захочет с тобой расстаться... если того потребуют его жизненные задачи. Неестественная верность... преступна.

Матье почти утратил дар речи. Он повторял, вновь и вновь, одно слово: рассчитаться.

– Пожалуйста, послушай меня, – сказал Клаус Бренде.-Его мать была очень довольна, когда я помог ей деньгами... заплатил за... решительность ее сына. Она была разумная женщина... на свой манер.

– Ты ей заплатил... Ты не жмотничал... Платил и мертвецам, и живым...

– Возьми себя в руки, Матье! Наверняка мысли твои не так вульгарны, как то, что ты говоришь.

– И когда же ты заплатил за мое спасение... вышеозначенной матери?

– Когда ты, сын мой Матье, еще балансировал на грани между жизнью и смертью. На следующий день. Гари сидел у твоей постели... он пробыл с тобой всю ночь. Я должен был известить его мать. Я поехал к ней. Мне не хотелось являться туда с пустыми руками. Я объяснил ей, что произошло. Она сказала: эти юнцы теперь забьют ее сына до смерти. В тревоге ходила по комнате. «Мне предстоит страшное, – произнесла она через некоторое время, – потому что мой сын – дикий и вместе с тем добрый». Тут мне и пришла в голову мысль отправить вас с Гари – если ты поправишься – в Бенгстборг, на всю весну. Я положил на стол чек: 3000 крон. Она увидела его, взяла, рассмотрела, сказала: «Хорошо, что вы об этом подумали. Состоятельные люди, как правило, забывают, что для бедняков деньги предпочтительнее, чем заверения в благодарности. Теперь я куплю для Гари несколько рубашек, куртку и брюки». Я посоветовал, чтобы ее сын какое-то время не посещал школу, тогда ничего плохого с ним не случится. И заговорил о Бенгстборге. «Я его не могу защитить, а вы можете...» – таков был ее ответ. Она попросила меня ненадолго выйти на кухню – хотела переодеться. Она собиралась сразу же, вместе с Гари, отправиться за покупками. Спросила, не соглашусь ли я, чтобы мой шофер немного повозил их по окрестностям. Тогда, мол, они с сыном обернутся быстрее. Я вышел из комнаты, ждал. В кухне выписал еще один чек, на 1000 крон.

– Чтобы снарядить Гари, – подытожил Матье.

– Нет. Потому что мне понравилась его мать. В ней не было ничего нарочитого. Она не выставляла напоказ убожество своей жизни. Через несколько минут она появилась, одетая очень скромно. Я дал ей второй чек и сказал, что ошибся, когда выписывал первый. Она только улыбнулась. Мы вместе поехали в Хольте[63]63

Хольте – северный пригород Копенгагена.

[Закрыть]. У тебя тем временем поднялась температура, ты дремал. Гари смотрел на тебя с любопытством и с грустью. То было странное зрелище, и оно запало мне в память. Гари с матерью поехали на нашей машине в город. Я остался с тобой.

Матье сжал руками виски.

– Ах, надо бы что-то предпринять против этого... против оценки моей жизни в 4000 крон. Но у меня такое и в голове не укладывается...

– Ты не признаешь даже простейших доводов разума. Готов оскорбить эту женщину только потому, что, по твоим меркам, она не проявила достаточной гордости. Тебя не трогает, что за два талера она ложилась под любого мужчину, – но ты взбешен тем, что она взяла плату за борцовские качества Гари. Она была невозмутимо-холодной -как холоден и невозмутим ее сын. Она купила Гари рубашки, пальто, куртку, брюки. Все вещи – добротные и очень ему к лицу...

– Да-да – припоминаю. В Бенгтсборге... он носил эту куртку...

– На остаток же купила для себя молодого матроса: мужчину, который ей приглянулся. Да-да, она купила его – та, что прежде всегда продавала себя. Шесть недель длилось их счастье. Потом деньги кончились. Были пропиты, растрачены. Но и тут обнаружилась своя логика. Мать пощадила чувства Гари: вернувшись, он ничего не узнал о выпавшей на ее долю недолгой радости.

– Откуда ты это знаешь?

– Знаю, и точка, Матье. Я не привык лгать.

– Моя жизнь... любая жизнь... представляется мне не поддающейся расчленению – до тех пор, пока она сама не начнет распадаться. Прошлое и будущее – между ними нет разницы. Будущее уже содержится в прошлом... Подобно тому, как в полифоническом музыкальном произведении темы с самого начала намекают на характер дальнейшего развития, на грядущее – сколько бы неожиданностей ни приносили нам стретта, обращение интервала, вариации, – так же и наши подростковые сны, наша подростковая телесность уже заключают в себе всё содержание личности, всё наше предназначение. Я тогда за одну-единственную минуту познал себя, свое призвание как плотского существа – познал, конечно, в предельно сжатой форме. И закричал: потому что кто-то потребовал, чтобы это призвание в ту же минуту было упразднено...

Клаус Бренде ничего не ответил и ничего не спросил, хотя сын его сколько-то времени молчал.

– Когда я разговариваю с тобой, мне кажется, что основной тон моего самоощущения нарушается. Воспоминания отрываются от настоящего, и потому возникает чувство, что у меня больше нет будущего. Что впереди лишь беспорядочное нагромождение событий. И что такие же – бессмысленные – события с самого рождения подавляли мое бытие. Я больше не нахожу себя.

– У тебя до сих пор отсутствует понимание устройства реальной жизни, – сказал Клаус Бренде, – то чутье, которым обладала мать Гари и обладает сам Гари...

– Меня удивляет... что, говоря об этой женщине, ты пользуешься глагольными формами исключительно прошедшего времени – я отмечал это, полуосознанно, уже несколько раз. Но она ведь пока жива! Или, может, нет? Скажи – ты ведь знаешь о нас, простых смертных, всё! – воскликнул Матье запальчиво.

Клаус Бренде на мгновенье задумался. Потом спокойно сказал:

– Так я же, Матье, и говорил о прошедшем.

– С ним мы наконец разделались... пусть и вкратце, – сказал сын; к вопросу о грамматических формах он больше не возвращался.

– Я бы хотел, чтобы ты сам определил сумму, которую Гари получит на свое обучение.

Матье не ответил.

– Я бы хотел передать ему деньги все сразу, сейчас... скоро. Чтобы он сам ими распоряжался. Пусть почувствует себя свободным... освободившимся от тебя... уже не связанным никакими обязательствами. Сумма должна быть подобающей: достаточно высокой, чтобы больше он ничего не ждал. С ним нужно рассчитаться... подобающим образом, чтобы он занялся обустройством собственного -не зависимого от тебя – бытия.

Матье не ответил.

– Я думал о девяти или десяти тысячах крон... ну, может, двенадцати. Чтобы хватило на учебу и ни на что больше. Я опасаюсь называть большую сумму. Боюсь, она не пошла бы на пользу Гари. Если же у него проявятся задатки капитана, корабль для него найдется.

Матье молчал.

– Я готов пойти тебе навстречу. Если скажешь, что Гари должен жить в городе более привольно и что надо выделить ему сколько-то денег на разные глупости – я и с этим соглашусь. Только ты прежде хорошо подумай, если и вправду желаешь ему добра.

Матье молчал.

– Больше двадцати тысяч я все равно не дам. Это предел. Не хочу, чтобы случилась какая-нибудь беда.

Матье молчал.

– Ты не отвечаешь. Что ж, я сам с ним поговорю, как говорил – только что – с тобой. Скажу, что двери нашего дома всегда для него открыты; двери, но не окно. Я передам ему деньги и объясню, чтó это означает: для тебя – конец неясности, опасного смещения твоих естественных импульсов. Увидишь, он вздохнет с облегчением.

– Он не примет денег, – сказал Матье встревоженно.

– Примет. Он не дурак. Ты обманываешься насчет ваших отношений. Он, конечно, по-своему тебе предан; но инстинкты у него здоровые. Что ему на пользу, он знает. Он своему телу не враг. И душу мертвечиной не отравляет. Ему-то бури давно обломали сухие ветки. А ты все еще принимаешь зеленый плющ за листья могучего дерева.

Матье ответил с яростью:

– Обсуждать сумму отступного я не хочу. Четыре ли тысячи крон, десять или двадцать тысяч – в любом случае речь идет о стоимости моей жизни. А жизнь эта не будет стоить даже медного оре, как только она превратится в предмет торговой сделки! Не будет стоить ничего, совсем ничего. Я запрещу Гари брать у тебя хоть крону. Если такой запрет понадобится, если у него самого голова набита опилками... или заполнена пеной инстинктов... Посмотрим, правда ли он оценивает меня в двадцать тысяч, или я в его глазах не дороже кучки дерьма. Не мое дело, ходит ли Гари к проституткам, поглупел ли он, занялся воровством или потерял ногу. Мое дело – что я ему друг и принимаю его таким, какой он есть... Не упрекаю в распутстве, а веду себя так... чтобы он не швырнул мне в лицо тот отрубленный палец. Я не бесчестный человек.

– Ты сумасшедший, Матье. Уверяю тебя, он уже поглупел настолько, что с удовольствием возьмет эти двадцать тысяч. Голова его набита опилками. Его пенистые инстинкты переливаются через край, и распутничает он совершенно естественным образом. Разве ты не замечаешь противоречий в себе? Ты принимаешь его таким, какой он есть; но вместе с тем хочешь помешать ему быть таким. Я не позволю, чтобы ты фехтовал с собственным отражением в зеркале. Повышенный тон я тебе прощаю. Что-то в тебе – омертвевшее – должно быть похоронено. Это ужасный момент. Но хаотические реакции тебе не к лицу. Я не требую, чтобы твои отношения с Гари прекратились; я требую лишь самостоятельности – твоей и его. В нем <...> ясно заявил о себе определенный закон, не допускающий превратных толкований и искажений. Закон, которому подчиняешься ты, многозначнее. И я решился дать ему свое толкование.

– К чему же ты хочешь меня принудить? – спросил Матье смущенно.

– Ты либо последуешь моему совету – либо я не смогу жить в одном с тобой доме... И решу эту проблему, отослав тебя прочь. Не отвечай сейчас; прежде выскажусь я... и постараюсь быть кратким. То, что ты мне дорог, я могу доказать только приемлемыми для меня средствами. Я не поставлю под угрозу твою учебу. Если ты и покинешь дом, то не навсегда. Как только ты осознаешь свою ошибку, или я – мою... то есть как только один из нас двоих переучится, уж не знаю в какой жизненной школе, ты вернешься. Но до тех пор тебе придется жить очень скромно. Баловать тебя я не стану. Ты будешь получать в последний день каждого месяца по 150 крон и потом растягивать их до следующего раза, как любой среднеобеспеченный студент. Заодно научишься обращаться с деньгами. Твоя твердо-лобость сердит меня. Ты мумифицируешь свои подростковые радости. А может, все еще не в силах отвести взгляд от нечистых пальцев Долговязого, который причинил тебе боль. Значит ли это, что ты влюблен в тогдашнюю беду? Неужели вся твоя жизнь должна свестись к одному дню, видевшему тебя растерзанным? Нет-нет, Матье, ты, конечно, сейчас мне ответишь, что уже сколько-то времени

Это НАСТИГНЕТ КАЖДОГО. Х<анс> Х<енни> Я<нн> <Тетрадь> III

заблуждался... предавался разрушительным раздумьям... был обужен своими мыслями... разминулся с собственными стремленьями... Что теперь хочешь пересмотреть все свое бытие, а не только его фрагменты... вырванные из жизненного опыта. Матье, ты не покинешь наш дом... Ты мне доверишься... Доверишься не только моей проницательности, но и моей доброте, моему неокаменевшему сердцу. Я не думал, что в наших с тобой отношениях этой ночью случится столь серьезный надлом...

Матье поднялся, заставил себя дойти до двери.

– Что это значит, Матье, куда ты?

– Я, отец, уеду из дома завтра...

– Матье... Сейчас – этой ночью – я твоего решения не приму. Я его не принимаю. Ты еще одумаешься...

Матье опять повернулся к отцу:

– Решенье во мне созрело, и оттого, выскажу я его сейчас или завтра утром, оно не изменится. Я понял, что моя преданность Гари, моя любовь к нему тебя возмущают... что в твоих глазах даже безнравственность лучше такой любви. Я не хочу сказать, что ты невеликодушен или по-мелочному расчетлив. Или – что видишь в моем поведении социальный скандал. Ты просто не признаешь, что моя душа – или как ты предпочтешь называть эту часть меня – состоит не из слизи, а из чего-то потверже. И Гари инстинктивно понимал... с тех пор, как начал уходить в море... что этот дом... несмотря на все заверения... не имеет для него входной двери... а лишь мое открытое окно. Даже если бы ты сейчас отказался от ультиматума, я бы по своей воле ушел из дому. Я хочу, как странствующий подмастерье, отныне обмерять реальность шагами. Может, я и вправду открою, что у Гари в голове опилки, что он распутничает, ибо у него чешется причинное место, и что сам я – кучка навоза, ни к чему не пригодная и инертная. Что может знать о странствиях человек, который пока даже не обзавелся палкой – верным спутником, на которого он обопрется, почувствовав усталость.

– Матье... пожалуйста... не увлекайся ораторскими излишествами... Я тебя прошу. Слова – особенно собственные – очень легко сбивают человека с правильного пути. То, о чем ты тут говорил, – это уже не настоящий дом, не настоящая дверь, не настоящее окно. Дороги, о которых ты думаешь, – по ним нельзя шагать... они не обладают кривизной, как реальная земля... а ведут прямо, без всяких отклонений... прочь от твоего дома.

– Ты хочешь принудить меня измениться. Похоже, изменение мне и вправду необходимо. Но в этом доме оно не произойдет. Здесь ведь только два человека: ты и я. В других местах... где-нибудь... людей можно встретить в больших количествах...

– Я так или иначе еще нынешней ночью напишу Ингер, 180 чтобы она вернулась.

– Это ничего не изменит. Она слишком похожа на меня.

– И все же я ей напишу.

– Завтра, еще до полудня, я покину дом. Поскольку денег у меня нет, прошу, чтобы и ты сдержал обещание: ежемесячно посылать мне по 150 крон. Мысль о таком пособии вполне реалистична.

– Мы с тобой сейчас... в ближайшие часы... все равно не найдем общего языка. Будем выдумывать слова, лишь отдаляющие нас друг от друга. Иди к себе в комнату – это принесет большую пользу, чем все попытки объясниться, пока что нас разделяющие. Я еще не ложусь. Я схожу за третьей бутылкой... и буду здесь ждать тебя. Думаю, ты, пусть и не скоро, вернешься: поймешь, что мы оба вели себя по-дурацки.

– Я сейчас пойду; но я не вернусь, не отрекусь от сказанных слов. Пожалуйста, не обманывай себя. Ты будешь ждать напрасно – если еще ждешь чего-то...

– Опять объяснения, повторы... Я все для тебя приготовлю... если соберешься уезжать. Но я буду очень рад, если ты останешься. Такому, какой ты есть, неизменившемуся, – я буду тебе рад, Матье...

Клаус Бренде отер глаза тыльной стороной ладони.

– Ты взвалил всю ответственность на меня, – сказал его сын, – ибо принял меня обратно еще прежде чем я ушел. Ты не верил, что я решусь уйти...

– В этом доме было мало радости... в последние годы. Здесь не звенит смех. Ты, Матье, никогда не смеялся. Хотел бы я знать, умеет ли смеяться Ингер.

– А я, отец, хотел бы с тобой попрощаться. Дай руку. Похоже, мы все же уважаем друг друга...

– Матье... ты действуешь слишком поспешно...

– Я бы в любом случае завтра около полудня уехал в город...

– Знаю. У вас это стало ритуалом. Ты завтракаешь с Гари. Вы вместе идете в бассейн... А после, Матье... После начнется Настоящее... До которого ты, возможно, еще не дорос.

– Адье, отец... – Матье протянул отцу обе руки. Клаус Бренде, судовладелец, генеральный директор и главный акционер большой пароходной компании, поднялся со стула и взял руки сына в свои.

– Я выйду с тобой, – сказал он, – принесу себе бутылку шампанского.