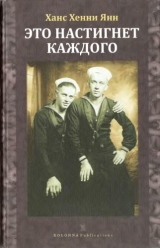

Текст книги "Это настигнет каждого"

Автор книги: Ханс Хенни Янн

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)

– Вам не нравится? – спросила Эльвира.

Сперва он солгал, что находит вино и еду превосходными; но потом признался: во рту у него все становится пресным.

– Я чувствую только вкус соды... соды, – сказал он неожиданно для себя.

– Мне очень жаль, – равнодушно ответила хозяйка. – Это значит, что нависшая над вами опасность действительно весьма велика – сама ваша жизнь под угрозой. Еда не хуже, чем она выглядит на поверхности. А шампанское... лучше ледяной воды.

– Маленькая неприятность, случившаяся под моим нёбом, не имеет никакого значения... – Он попытался и сам успокоиться, и рассеять ощущение неловкости, наверняка возникшее у хозяйки дома. Похоже, он преуспел и в том, и в другом смысле: женщина больше не принуждала его есть и пить; себя же, разочарование своего языка он вскоре забыл. Даже слова об опасности были настолько зловещи, что он сумел их отбросить.

Он рассматривал платье Эльвиры: ткань (оливково-зеленый шелк) и покрой. Шлейфа он разглядеть не мог, ведь они сидели за столом. Верхняя же часть, тесно облегающая и очень скромная, не мешала ему строить догадки о равномерном процессе роста этого женского организма, о совершенстве, какого Матье никогда прежде не встречал. Шею – белую, с легкими тенями – обрамлял высокий стоячий воротник, который спереди жестко раскрывался и переходил в неприметный разрез, теряющийся где-то под грудью. Это был только намек на разрез, с подложкой из той же материи. Но поскольку фантазия Матье уже возбудилась, ему казалось, будто распределение складок шелка в точности совпадает с его желаниями. Форма платья многое обещала, разжигала мужскую страсть, поначалу слишком пугливую, и в конце концов соблазнила Матье на дерзкую выходку.

– Вы мне позволите сесть рядом с вами, Эльвира? – спросил он и густо покраснел.

– Поскольку вы ничего не едите и не пьете, вполне естественно, что у вас возникло такое желание, – ответила та.

И откинула воротник назад; при этом разрез разошелся так легко, как могла бы сдвинуться с места не закрепленная булавкой вуаль. И взгляду Матье открылись бесподобные груди Эльвиры. Казалось, благая природа творила их с неописуемым тщанием – заботливо охраняла их долгий рост, следуя рецептам тайного совершенствования, не торопясь и не забыв ни единой черточки внешней прелести, ничего из того, что в конце концов придало им такое очарование.

Матье вскочил на ноги, раненый восторгом, острым, словно кинжал. Это был удар, проникший в его плоть, и он почувствовал, как разверзлась рана, как пролилась кровь.

– Эльвира! – крикнул он в упоении, почти теряя сознание,– Эльвира... Я всегда искал такой полноты воплощения. .. такой грезы, хотя без вас не мог ее обрести...

Он утратил власть над собой, рванулся к ней, протягивая навстречу руки.

– Вы не дотронетесь до меня, Матье, – сказала она,-Во всяком случае, не дотронетесь сейчас. Сперва вы должны меня выслушать, пусть вам и не хватает терпения.

В первый раз в ее речи появился какой-то неподобающий призвук: она кашлянула.

– То, что вы, Матье, видите, – косметика, а вовсе не мой естественный облик; восковая маска, всего лишь внешняя форма иной формы... не передающая ни ее подлинного цвета, ни подлинной прелести. Человек на самом деле... другой. И я другая – не такая, какой кажусь. И Франц другой. И вообще, вы в этом городе едва ли встретите привычную вам реальность... разве что как особое, быстро разлагающееся исключение... – или не найдете ее вообще. Вас будут некоторое время морочить; потом вы получите удар, который вас оглушит. Таков этот миг.

Она хлопнула в ладоши, как прежде. И снова в дверях появился грум Ослик, ее младший брат или кем он там ей доводился.

– Подойди, Франц, – сказала Эльвира.

Он приблизился. Она обняла его за бедра.

– Господин Матье целовал тебя? – спросила она.

– Нет, – ответил грум.

– Господин Матье расстегивал твою литовку? – спросила.

– Нет,-ответил он.

– Тогда я сама это сделаю, чтобы господин не остался в дураках.

Одной рукой она так резко рванула на себя серую форменную куртку, что Матье подумал: сейчас все пуговицы отлетят или сам мальчик грохнется на пол. Эльвира обращалась с ним как с неподатливым предметом.

Оказалось, Ослик не носил под курткой рубашку.

Матье вскрикнул и отшатнулся от этих двоих. Тело грума было черным. Не темным, как у негра, с лиловыми или оливково-коричневатыми переливами, и не густотемным, как эбеновое дерево, но черным, как сажа, матово-черным: обретшим человеческую форму тусклым углем. На черном торсе сидела светлая голова с золотистыми волосами... и Матье понял, что притягательный облик, красивый рот – лишь раскрашенная фальшивка. Это создание – на самом деле черное, как Ничто, как дыра в гравитационном поле, как экзистенция без формы.

– Его губы – замерзшая ртуть, – сказала Эльвира. Она прикрыла брату голую грудь, застегнула литовку, глянула на объятого ужасом Матье, который уже решился бежать... но вдруг был снова заворожен красотой хозяйки.

Да и лицо грума, еще секунду назад напоминавшее слепок из паноптикума, вновь обрело живое, любезное выражение. Рот приоткрылся, улыбнулся, как бы очнулся от смертного оцепенения, стал опять похож на Эльвирин.

– Я не понял этой гнусности. Мне люб только человеческий род... – Матье говорил сбивчиво и почти невнятно. Он приблизился к груму, хотел ощупать его губы; но не посмел.

– Вы не знаете реальности, что и сковывает ваш дух. А казалось бы, что может быть проще, чем понять такое? Зебра расчерчена белыми и черными полосами, встречаются и черно-белые пони, чьи шкуры похожи на карты с морями и континентами; а ведь те и другие животные -лошади, по видовым признакам. Мы же по видовым признакам люди; но по разновидности – сон, черный занавес, заслоняющий нас от нас самих. Просторные ночные поля не удивляются белизне и черноте. Кто бы на них ни лежал, мертвый или совокупляющийся, – тот темен.

– Согласен, – ответил Матье. – Я вижу поля, и мертвых на них, и любовников, переливающихся через край, и землю нагую, и землю, поросшую травой... и что всего этого как бы не существует, поскольку оно от нас отторгнуто, обездолено, уничтожено. – Он больше не помышлял о том, чтобы бежать отсюда. Эльвира освободила грума от своего объятия. Мальчик бесшумно вышел из комнаты. – Пожалуйста, Эльвира, позвольте мне поцеловать вас! – взмолился Матье.

Она выпятила губы и сказала без всякой симпатии, равнодушно:

– Я никому не отказываю; но я стараюсь уклоняться от случайных, слишком коротких встреч. Мои слова, возможно, покажутся вам фривольными. Но ресурсов души у меня немного; примите это как извинение.

Матье почувствовал, что его отвергли. Он попытался найти спасительное слово; но его внутреннее состояние было слишком сумбурным, чтобы он мог придумать подходящий ответ. Он только и сумел, что выдохнуть имя женщины, даже не успев осознать, было ли то недоумение, признание своего поражения или неуемно-дикий порыв.

Эльвира между тем продолжала:

– Вы можете в любое время покинуть мой дом; вы не связаны никаким обязательством. Но помните: любой возмущающийся обычно сам бывает не без греха.

– Эльвира – у меня нет никаких предубеждений против...

– Только не надо, Матье, говорить так, будто вы чужой самому себе! В конечном счете каждый ведет себя как умеет и в соответствии со своей натурой. Вот только стрелки на циферблате не ориентируются на нас; это нам рано или поздно придется узнать, и урок наверняка будет весьма наглядным.

– Вы мне не доверяете, Эльвира, – по крайней мере, моему разуму.

– Ваша плоть согласна; а дух ваш спит. Однако и плоть может испугаться. Сейчас-то вы любите мои груди. В этом у меня нет сомнений.

Она повернулась к оклеенной обоями двери.

– Я должна снять грим и сделать кое-какие приготовления. Когда буду готова вас принять, пришлю Франца.

Она исчезла. Не осталось даже аромата духов. Матье был смущен, но одновременно преисполнился невыразимой надежды. Не вожделение преобладало в нем, а уверенность, что никакое желание не сравнится с тем, что будет, когда оно исполнится. Правда, тревожила странная пустота в голове. Его мысли стали как бы обломками мыслей, в них не было связности, которая свойственна разумным представлениям. Из памяти словно изгладилось, откуда он пришел, – как улетучились и все намерения, относящиеся к отдаленному будущему. Даже настоящее нетерпеливого ожидания растворилось в пассивном приятии ситуации. Грум – чей образ промелькнул в сознании Матье – не имел больше никакого значения, никакого смысла в его, Матье, новой реальности. Матье видел мальчика... если можно говорить о внутреннем видении... как наклонно парящую легкую фигуру... похожую на гигантский воздушный шар для детей: ливрея, не непроницаемая и не прозрачная, серая тень...

Он злился, что считает – его мозг считал, – и что такое перечисление чисел порождает какой-то глухой звук. Даже Эльвира... Он уставился на оклеенную обоями дверь, попытался мысленно нарисовать исчезнувший за ней образ. Поскольку цепочка чисел не обрывалась, это удалось лишь отчасти. Он почувствовал в конечном итоге лишь темный внутренний протест – проявление заключенной в нем и доведенной до крайности жизни. При этом сумма чисел и его естества превратилась в бесплодное оцепенение воли, как если бы он был сумасшедшим, который сосредоточился на одном-единственном своем побуждении и раздул его до размеров универсума.

Он был один. Тот совершенный человеческий облик -навязчиво-отчетливый, – который он еще недавно видел, теперь исчез. О той женщине Матье больше не думал; уже не помнил о благодатном тепле второго тела, проявившего к нему участие. Не вспоминал он и о собственном прошлом бытии, более содержательном, чем нынешнее: связанном с существованием Другого, кем бы тот ни был.

Его забросило из какого-то мерцающего пространства сюда – в это новое, прежде ему не ведомое томление. Он никого не звал. Он не помнил имен. И никакого имени не произносил.

В дверь постучали. Вошел грум Ослик. Лицо его было холодным – не двусмысленным, но все же загадочным: потому что в этом ночном воздухе предстало не собственное его лицо, а лишь тончайшая, словно папиросная бумага, пленка грима. «Мерцающая зеленым, как золотая фольга, если держать ее против солнца. Но я не распознаю за ней ничего подлинного». Таково было ощущение Матье.

Ослик двинулся в его сторону и сказал:

– Эльвира ждет вас, мой господин.

– Да, – поторопился ответить Матье и отвернул лицо от грума в сторону оклеенной обоями двери. Ослик в самом деле шагнул к двери и отворил ее. С приглашающим жестом. Матье поспешил за ним, услышал от грума, что ему придется подняться на несколько ступенек, поднялся, остановился перед второй дверью и понял, что первая, оклеенная обоями, дверь закрылась, – потому что вдруг стало совсем темно.

Он постучал, прислушался, ничего не услышал. Постучал еще раз; приглашения войти не последовало. Но он все-таки вошел. И первое, что увидел, – себя самого, делающего шаг навстречу и прикрывающего за собой дверь. А затем, постепенно распознавая, увидел совершенную симметрию комнаты: помещение, как бы рассеченное пополам и после, в воображении, снова восстановленное до целого. Ибо стена напротив была из стекла – сплошное зеркало, удваивающее предметы и всё происходящее. Так что Матье поначалу увидел альков за стеклянной стеной -словно в ином, недоступном мире, в нереальном. И, шагнув к этому алькову, он – его второе я – только отдалился от своей цели.

На мгновение Матье растерялся. А потом уже стоял возле гигантского окна, напротив себя самого (так близко, что мог бы дотронуться, но дотронуться не получалось), -и рассматривал себя, хлопая рукой по стеклу.

– Это я, – сказал он. – По крайней мере, таким я кажусь.

И тут же нахлынуло воспоминание – правда, очень короткое, каким бывает всякий толчок, заставляющий человека проснуться, когда внезапный перебой пульса разрушает глубокий сон, после чего остается проникнутая страхом неуверенность: единственное свидетельство недавно грозившей опасности. «Тоньше папиросной бумаги, таков я на зеркальной поверхности. У ангелов нет выдвижных ящиков, наполненных галстуками, среди которых они могли бы хранить нас, как вырезанные из бумаги фигурки, если мы были когда-то их игрушками, – ведь ангелы нагие. Но зеркала у них есть. Туда-то они и заталкивают нас... истончившихся, как мысль между двумя книжными страницами... если, конечно, от нас что-то остается. Гари. .. эта наша новая ипостась даже не как папиросная бумага... а гораздо тоньше. Тысячи и тысячи теней хранятся в одном-единственном зеркале. Все мыслимые образы... и наши тоже – если ангелы хоть раз прикоснулись к нам, чем-то им понравившимся...»

Это было, как если бы говорил Другой. Отыскалось имя. Зеркало выдало имя, но не соответствующее обличье. Матье искал вторую тень, помимо своей. Он сильней

забарабанил пальцами по стеклу. Мгновение пролетело. Прозвучало имя. Но оно снова забылось, потому что соответствующее ему обличье не показалось.

Матье отвернулся от недоступного мира, подошел к алькову – настоящему, а не отраженному, представляющему собой широкую и глубокую стенную нишу. Там стояла кровать, застеленная светло-красным – можно даже сказать, темно-розовым – бархатным покрывалом, с такого же цвета шелковисто поблескивающими подушками и одеялом. Правда, Эльвиру Матье застал не в том виде, как ожидал; он увидел лишь вздувшееся одеяло, под которым угадывались очертания человеческой фигуры.

«Она еще прячется», – подумал он, подошел к краю кровати и громко сказал:

– Эльвира, это я.

– Это и я, – глухо прозвучало в ответ.

Он присел на банкетку рядом с кроватью, смотрел на неподвижную выпуклость... полный невыразимого ожидания, но оцепеневший от робости.

Он хотел бы что-то сказать, но всякое слово казалось ему ничтожным. Он ждал ее движения – неожиданности, какой ему еще не доводилось пережить... прорыва к какому-то безграничному чувству... мощной прелюдии и одновременно опьянения... особого ощущения или запаха, обморока и безболезненного умиротворения... величайшего расширения своего естества.

Но в конце концов ожидание показалось ему лишенным смысла, а вскоре после – даже обременительным. Как будто Эльвира не была сейчас рядом с ним, пусть и укутанная покрывалом... Ждал он теперь только возможности обратиться в бегство. Но, осознав это, тотчас решил преодолеть сей опасный поворот в своем блаженном настрое, дабы не променять такой час на что-то обыденное. Он ухватился за одеяло и рывком сорвал его.

Он увидел Эльвиру. Он ожидал, что она будет нагая. Она и была нагой. Но она оказалась похожей на грума Ослика, ее брата (или кем он ей приходился), – такой же, как он, черной. Эта чернота без блеска и теней не выражала ничего и даже не подчеркивала форму тела... Несколько секунд Матье казалось, будто он смотрит в дыру или находится по ту сторону зеркала, напротив тени, не имеющей первопричины.

Лишь постепенно глаза его примирились с видом этой плоти, похожей на древесный уголь. На губах женщины он заметил красноватый блеск, красное пробивалось сквозь серо-зеленое, как жар раскаленных угольев – из-под пепла; и такой же оттенок проглядывающей из-под праха жизни должен быть у теплой щели в ее промежности – далекая, абстрактная картинка, подсказанная дерзким воображением. Матье больше и не помышлял дотронуться до этого тела; не мог, и все. Недавнее предчувствие радости сменилось опустошенностью; осталось лишь удивление, холодная констатация фактов; даже разочарования не было.

Он попытался понять, что с ним произошло. Наклонившись вперед, стал рассматривать груди лежащей и решил, что они будто скопированы с Эльвириных, но только отторгнуты в черноту, развоплощены: еще более лишены чувственности, чем если бы были из невыразительной пемзы.

– Эльвира... я Матье... – сказал он наконец ее закрытым векам, чтобы вызвать какое-то движение в бездвижном женском теле.

– Та царица[51]51

Клеопатра.

[Закрыть] принимала любовников в постели, застеленной черным бархатом, ибо у нее была необычайно белая кожа. Мне пришлось выбрать другой цвет.

Теперь она шевельнулась, по-звериному гибко, протянула к нему руки, бросила себя навстречу ему, наполнив черное пространство своего тела роскошным многообразием жизни. И стал понятен смысл цветового Ничто: беспредельное обещание. Глаза Эльвиры оставались закрытыми.

Матье, подавшийся было назад, снова наклонился к этому зримому облику, с требовательной мощью развертывающему себя. Он опустился на колени рядом с кроватью, примирившись теперь и с Эльвирой, и с самим собой. Реальность была двуединством плоти.

– Все мои ощущения как-то странно запаздывают, – сказал он, – мне лишь с трудом удается прикоснуться к настоящему. Но теперь, когда я протягиваю руки, чтобы быть рядом с тобой, мне наконец выпадет миг – этот миг. Я люблю твою черноту; тебя в твоей черноте я люблю.

Тут она открыла глаза. Они взглянули друг на друга. Матье почувствовал, что он, не испытывая боли, слепнет. Он не понял, были ли и глаза Эльвиры черными, как провалы, или имели какой-то цвет. Он смотрел в Не-бывшее, Не-представимое, Не-становящееся: оно неподвижно пребывало по ту сторону формы и материи, радости и страданья.

– Нет, – сказал он решительно, опуская протянутые руки, – не сейчас.– И поднялся с колен. Больше он Эльвиру не видел. Только слышал ее голос. Зов. Она позвала грума. Тот пришел. Матье видел в зеркальной стене, как грум вошел через дверь, прежде им, Матье, не замеченную.

Голос Эльвиры был слабым, но отчетливым:

– Верни господину Матье пятьдесят франков. Он не хочет меня...

Матье сказал в лицо груму:

– Я не давал тебе пятьдесят франков. Я никому не давал пятидесяти франков. Это ошибка.

– Верни их ему, Ослик, – произнес голос Эльвиры, – он ведь тебе заплатил. Он в них нуждается. Он беден. Кроме этих пятидесяти франков у него ничего нет.

– Тут дело в другом. Вы ошибаетесь. Грум не потребовал с меня денег. А по своей воле я тоже ему ничего не дал.

– Выведи его, Ослик, через черный ход. Парадная дверь заперта. Не слушай этого господина! Делай, что велю я!

– Тут дело в другом, – повторил Матье.

Но он уже двинулся к двери, уже переступил порог.

Грум тотчас оказался рядом.

– Почему же так вышло? – спросил Матье.

– Вы не целовали меня, мой господин. Вы не расстегивали мне литовку...

– А если бы я сделал это сейчас, уже узнав кое-что... но еще больше упустив?..

– Вы можете, мой господин. Но это ничего не изменит. Пути назад нет.

Матье почувствовал, что вот-вот заплачет. Но слезы не приходили.

– Если я это сделаю, Ослик? Похоже, ты не такой строгий, как Эльвира.

– Мне все наши посетители одинаково любы. Но вы не вернетесь назад. Вы не сможете. Эльвиру вы больше не найдете.

Матье остановился. Грум воспользовался моментом, чтобы вложить в повисшую руку гостя пятидесятифранковую купюру.

– Нет, – сказал Матье, – я не давал тебе денег.

– Вам эти деньги понадобятся, – ответил грум. – Вы заблуждаетесь насчет своего положения. Ваши карманы пусты.

Матье ощупал карманы. И сунул купюру в самый дальний из них, боковой.

– Почему ты так добр ко мне, Ослик? – спросил Матье.-Я ведь не дал тебе чаевых и не был с тобою ласков...

– Потому что вы одиноки, мой господин.

– Что ты обо мне знаешь?

– Я ничего не знаю... ничего о вас, мой господин; но каждый час имеет свои свойства, они влияют на наше поведение...

– И что же, сейчас черный час?

– Нет, мой господин.

– Но именно такой час я пережил здесь.

– Такого, мой господин, еще не было.

Матье опустил голову, чтобы спрятать лицо. Он вспомнил о переменившихся глазах Эльвиры, их безжизненной пустоте. И вздрогнул. Потом поцеловал грума. Он не почувствовал, что губы у мальчика холодные и имеют нехороший привкус нечищеных зубов. Он уронил голову на плечо Ослика, обнял его за шею. В нем словно открылись все шлюзы: из глаз хлынул слезный поток, и рыдания сотрясали тело, как лихорадка. Он не знал, о чем плачет; но было так утешительно целиком предаться боли, казалось, не имевшей причины. Когда мощная буря внутри него улеглась, а слезы иссякли, он услышал, как грум сказал:

– Нам тут нельзя стоять. Мы должны идти дальше.

– Да, – Матье отодвинулся от Ослика и попытался сообразить, где они.

Они стояли в тускло освещенном грязном коридоре, очень длинном, выложенном щербатыми каменными плитами, без окон, с дверью на заднем плане. К ней они и направились.

Грум поддерживал Матье под локоть, как друга. Матье опять остановился.

– Я не хочу отсюда уходить, – сказал он.

– Всякая воля коротка. Всякое хотение преходяще, – ответил грум, потянув Матье за руку.

Они добрались до двери, вышли во двор, окруженный молчащими домами. Через подворотню прошли во второй двор, на первый взгляд не отличимый от первого. Имелся, как оказалось, еще и третий. Когда они пересекли и его, Матье увидел четырех человек, стоявших кружком, сбоку от дороги, у ворот, за которыми начинался третий переулок. Матье присмотрелся к ним. Он подумал, что увидел достаточно, чтобы ухватить их поверхностное. Вот парень, ему пятнадцать или шестнадцать: много плоти, сильный, с темным пушком над верхней губой. Вот девушка, четырнадцати– или пятнадцатилетняя: много плоти, сильная; бессознательная жизнь рассеяна по всему ее телу. И два паренька помладше, лет четырнадцати-пятнадцати: оба -нежнее старшего, с более чувствительной кожей; оба неуемны в желаниях, но замкнуты в себе.

«Они вожделеют друг к другу; но говорят ни к чему не обязывающие слова», – подумал Матье. Когда он и грум подошли ближе, кружок распался. Четверо прислонились к стене, сделались неподвижными, как мумии; в ожидании чужаков вооружались похабными словами – на случай, если с ними заговорят. Матье, ведомый грумом, молча прошел мимо.

– Кто они такие? – спросил Матье через двадцать или тридцать шагов.

– Я их не знаю, мой господин. Они мои ровесники; но я их не знаю.

– Почему они бодрствуют, Ослик? Ведь было объявлено, что город спит.

– Это их жизнь, мой господин. Их жизнь как раз и состоит в том, что они бодрствуют и стоят здесь.

– Не все, выходит, спят; так я и думал, – сказал Матье.

Оба остановились. Грум убрал руку с плеча своего

спутника.

– Вот и улица, – сказал Ослик. – Ваш путь, мой господин,– прямо перед вами.

– Для меня еще есть какой-то путь?

– Полагаю, что да,-ответил грум.

Матье помолчал, поискал вопрос, который хотел бы задать. Но когда он повернулся к груму, того уже и след простыл.

«У меня здесь ни разу не возникло желания, которое тут же не растаяло бы».

Ему было неловко, как после необдуманно позволенного себе излишества.

«Я никому из тех, с кем здесь встретился, ничего от себя не оставил. Я не потерпел никакого убытка...»

Он пошел – не усталый, скорее обескураженный -по пути, который указал ему грум. С каждым его шагом истончалось воспоминание об Эльвире, об упущенной черной радости... о незавершенном приключении... о милом брате Эльвиры, скрывающем под серой униформой шершаво-черную грудь. Матье не удержал в памяти почти ничего. Черная кнопка... последнее, что он помнил... кнопка матовая, как ткань. Сосок из древесного угля. Эльвирин или Ослика.

Глаза его были сухими.

– Холодает, – сказал он и ускорил шаг. Он теперь едва различал дорогу. На дома внимания не обращал. Из-за почти полного отсутствия света все казалось расплывчатым – не таинственным, а каким-то вымороченным. Рухлядь, сваленная перед домами, ведра с золой, картонные коробки с мусором и объедками, источавшие пресный, выветрившийся или едко-неаппетитный запах: все показывало, что находится он в малоприятном пригороде, на одной из боковых улиц, заселенных людьми, которые привыкли жить в скудости или вовсе опустились на дно, сгнив под воздействием всяческих бед, гадких испарений и дурных привычек. Взрослые без надежды, в давно остывших постелях, преисполненные апатичной алчности. Дети, лишенные теплой заботы, выброшенные на тротуар – чтобы ползали по нему, пачкали его нечистотами и эти же нечистоты жрали. Юноши, чувствующие в себе раннее семя, уже испытавшие всяческие разочарования, но пока не утратившие странной веры в то, что угодничество перед другими и отречение от себя обеспечат им пропитание и кров. И работники, те, кто трудится у станков или в бессчетных конторах, – изнуренные и нагруженные обязанностями, отбарабанивающие каждый день с механической регулярностью, свойственной башенным часам.

– Почему это так? – спросил себя Матье.

И ответил себе:

– Жизнь, ставшая только плотию[52]52

Ср. Иоанн 1:14: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины...».

[Закрыть], выдвигает лишь одно требование: быть и оставаться здесь. Работа дает пропитание, пусть и весьма убогое. Проституция – тоже, и тоже весьма убогое. Кто жрет грязь, тот либо умирает, либо приспосабливается к ней. Бытие вообще скудно; но оно есть собственность, пока длится. Оно ценно даже в черной плоти, и в гноящейся – тоже. Оно ценится слепцами и ценится импотентами. Лишь позднее, когда теплая пена остынет и станет грязным пятном...

Он наткнулся на какой-то покореженный предмет, вляпался в кал, остановился перед домом, подумав, что сможет расшифровать надпись на табличке. И прочитал:

«Барбара Давай-Давай, акушерка».

«Какая разница между никогда не рождавшимися и теми, кто однажды побывал здесь? Между никогда не обретавшими форму и однажды ее обретшими? Мыслить, иметь представления... – этого слишком мало. Любовь, самое кровоточащее чувство... – проходит ли она без следа? Есть ли воспоминания, остающиеся после нас?»

Он побрел дальше. Ему попадалось все больше вывесок, надписи на которых он мог расшифровать. Но равнодушие перевешивало любопытство.

«Этот пригород должен вскоре кончиться», – думал он.

Но была какая-то безмерность в его – пригорода – протяженности. Он все никак не кончался.

Кто-то, мимо кого Матье прошел, не заметив, теперь окликнул его. Молодой голос, не лишенный сходства с голосом грума, но не такой чистый.

– Не угостите сигаретой? – тихо спросил голос.

Матье остановился, ощупал карманы и повернулся к заговорившему с ним.

– У меня при себе нет сигарет, – ответил он.

Незнакомец подходил все ближе, ступая с трудом или, как показалось Матье, крадучись.

– Плохо, – сказал Приближающийся, – я истосковался по куреву. У меня давно не было во рту сигареты.

Матье попытался рассмотреть, кто это перед ним.

«Мальчик еще, – решил он, – Очевидно, хромой или страдающий каким-то недугом».

– У меня при себе нет сигарет, – повторил; как если бы тот, другой, ему не ответил.

– Не по пути ли нам? – спросил тот.

Матье медлил с ответом, словно пробовал вопрос на вкус. Он сделал пару шагов, удаляясь от другого. Но тот сразу требовательно крикнул:

– Вы должны взять меня с собой, господин! Я голоден. Мне негде спать. Я устал.

Матье ответил:

– Я чужой в этом городе. У меня здесь нет дома.

– Но есть же тут пивные, – сказал другой.

– Пивные все закрыты, – возразил Матье.

Другой заныл:

– Кто не знает жалости, тому давно следовало бы спать.

– Ты, кстати говоря, белый? – спросил Матье.

– Был бы свет, вы бы, мой господин, увидели, кто я, – отозвался другой.

– А есть тут где-нибудь свет?

– Возможно, – сказал другой, опять оказавшийся рядом с Матье.

– Если ты знаешь, где свет, то нам по пути. Коли поблизости найдется пивная, которая еще открыта, ты наешься досыта. – Матье ощупал купюру у себя в кармане.

– Мне холодно, – сказал другой.

– Да, похолодало, – ответил: Матье.

Он попытался идти быстрее, но попутчик его задерживал. Даже схватил Матье за пальто, и Матье пришлось, по сути, волочить его за собой, отчего они передвигались с трудом.

– Это ты плохо придумал, – сказал Матье. – Раз уж мы идем вместе, лучше возьми меня под руку.

Тот так и поступил, после чего сразу зашагал вполне бодро. Но все же немного наваливался. Матье чувствовал вес, пусть и ослабленный, другого тела – и вместе с тем доверие к этому чужаку, о котором знал только, что он юн и является существом мужского пола... И что какой-то изъян, серьезный или незначительный, сковывает его движения: ноготь на ноге, вросший в мясо, или боль в тазобедренном суставе, или неправильное строение костей; или что-то совсем пустячное: стертая пятка либо мышечная судорога, случающаяся порой у подростков. Поскольку оба теперь шагали довольно быстро, Матье отбросил мысль о серьезном недуге. Он решил, что речь скорее всего идет о вросшем в мясо ногте или о болях, связанных с взрослением организма.

Они свернули за угол. Тот, кто прежде шаркал ногами, теперь показывал дорогу. После того, как они несколько раз спустились и поднялись по каменным ступенькам, мальчик остановился перед темной стеной, в которой Матье с трудом разглядел грубо сколоченную дверь.

– Здесь вход, – сказал его провожатый.

– Так вперед!

Тот, другой, наудачу повернул ручку. Дверь сдвинулась. Света едва ли стало больше. Все же они поняли, что находятся в узкой прихожей. По левую руку сама собой – им так показалось – распахнулась вторая дверь. И оттуда хлынули затхлое тепло, запах пива, застарелый табачный дым, свет. Настоящий свет, сделавший предметы различимыми.

– Уже утешение, – сказал Матье.

Он оттеснил другого и первым прошел в зал. Зал был самым обычным, для посетителей с мелочевкой в кармане. Ничего выдающегося. Столы, деревянные стулья, длинные скамьи вдоль стен. В глубине – барная стойка, длинная и высокая, сплошь уставленная бутылками. Пивные краны криво вырастают из толстой, красного дерева доски. Витрина с образцами еды поблескивает стеклом и металлом. .. Стена за этим сооружением имела полки; на них громоздились питейные емкости всевозможных форм и размеров и, опять-таки, бутылки с различными этикетками. Кельнерша – усталая пышнотелая женщина с лицом восковой бледности, с обведенными тушью провалами глаз, с голыми руками, в платье из блекло-красной материи – стояла, склонившись над барной стойкой, и что-то писала в конторской книге. Она, очевидно, занималась подсчетами, поскольку беззвучно шевелила губами, как если бы это помогало запоминать цифры. На вошедших она внимания не обращала; лишь раз подняла глаза: когда они прошли мимо нее и уселись сбоку от стойки, на одну из скамеек у стены. Она продолжала вшептывать в себя цифры и иногда записывала результаты подсчетов толстым тупым карандашом.

Матье был очень доволен, что за ними никто не наблюдает и он может какое-то время побыть как бы наедине со своим спутником. Он сразу поменял место, пересел со скамьи на стул, чтобы смотреть другому прямо в лицо. Стойка осталась у него за спиной.

Он рассматривал этого другого человека. То было добросовестное исследование, все более и более замедлявшееся. Человек есть человек, один под стать другому. Всякое человеческое существо имеет свойственное человеку устройство. Поэтому люди могут что-то узнать друг о друге еще в преддверии подлинного общения, тем более что разница в возрасте, не достигающая и десяти лет, не создает между ними серьезного противоречия, не порождает глубокой антипатии.