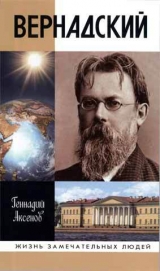

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 41 (всего у книги 45 страниц)

18. Правило Ромьё: равновесие Земли как тела вращения, равновесие поднятий на суше и впадин морского дна по отношению к уровню геоида[15]15

Геоид – фигура, в которой поверхность везде перпендикулярна силе тяжести.

[Закрыть].

19. Эволюционный процесс приводит к превращению биосферы в ноосферу.

20. Земля есть планета. Самое старое из всех эмпирических обобщений, правильно сформулированное впервые Аристархом Самосским. На современном языке: Земля не есть случайное создание и игра сил, а небесное тело определенного вида, закономерно построенное и входящее в определенную систему тел. Принцип космизма, то есть осознания себя в космическом пространстве.

Теперь эта древняя, высказываемая еще халдеями мысль соединилась с понятием Вернадского о вечности жизни. В Солнечной системе, говорит Вернадский, надо отличать внутренние планеты Меркурий, Венеру, Землю с Луной, Марс от гигантских планет Солнечной системы, они уже другие тела. Планеты, то есть сферические и твердые небесные тела, есть аналоги Земли. Все, что мы узнаем о ней, мы имеем право распространить на такую логическую категорию небесных тел в космосе, например, утверждать, что их атмосферы созданы биосферами. Иначе говоря, Земля не уникальное явление в Космосе, а типичное. «Твердое состояние, с другой стороны, является единственным состоянием пространства, в котором в живом веществе может проявляться мысль, которая является, очевидно, мощным явлением в планетном масштабе»16.

К планетным телам, и прежде всего к биосфере, относится окончательный вывод Вернадского о биологическом времени, которое равно по длительности геологическому и является фоном для всех событий Космоса. Живое вещество единственное во всем круге нашего опыта обладает более глубоким свойством, чем пространство, – пространством-временем. Вот что он пишет о его свойствах: «Но время в нем не проявляется изменением. Оно проявляется в нем ходом поколений, подобного которому мы нигде не видим на Земле, кроме живых организмов. Оно же проявляется в нашем сознании, в чувстве времени, в длении, в старении и в смерти»17.

Три Больших Принципа и 20 обобщений – не теория. Это описательная модель. Теорию на ее основе создать можно, и не одну. Мир описан целиком, как он есть, с одной точки зрения: каким будет представляться он нам, если все его свойства будут определяться не элементами, из которых все состоит, а тем целым, куда все входит, непротиворечивой организованностью Космоса. В отличие от аналитического большинства, всегда пытающегося свести свойства вещей к составляющим их деталям, причем все более мелким, Вернадский, не упуская деталей, строил целостность.

Только теперь он мог осознать всю непривычность пути не анализирующей, а синтезирующей науки, той общей мысли, о которой писал Наталии Егоровне летом 1917 года из Шишаков.

Завершал статью, которая превратилась в книгу, в начале 1943 года. Только 1 февраля 1943 года Вернадский пишет Личкову об этой небольшой книжке как о состоявшейся: «Я сейчас закончил небольшую книжку, о которой я писал Вам. В конце концов вышло: “Проблемы биогеохимии. III. Геологическое значение симметрии. На фоне роста науки XX столетия”. (Около 5 листов). Пять глав: 1. Вводные замечания. 2. О логике естествознания (самая большая глава). 3. Геологические явления Земли как планеты. 4. Симметрия. 5. Симметрия геологических планетных тел и явлений.

Уже писал Комарову о ее печатании.

Большую книгу (в 3 частях) оставил, пока не отошлю в печать эту книжку. <…>

Может быть, я ошибаюсь, но я придаю значение моей книжке о симметрии»18.

Мало о каких своих работах он говорил так: придаю значение, может быть, о двух-трех. В сущности, наивысшая возможная самооценка.

* * *

В конце этого письма маленькая приписка как небольшая тучка на горизонте: «Сегодня заболела Наталия Егоровна – по-видимому, желудок, но в нашем возрасте всегда серьезно».

Трагедия разворачивалась стремительно. Возраст действительно сказался. У больной развился отек легких, и в ночь со 2 на 3 февраля Наталия Егоровна тихо, без жалоб и стонов, скончалась.

Анна Дмитриевна сообщала Личкову: «Владимир Иванович не сразу понял серьезность положения, но к вечеру уже и для него ясно стало, что дело идет о ее жизни. Но не думал, что так быстро. Да и врачи не ожидали. Его уложили в соседней комнате, а в 12 часов пришлось разбудить. Дыхание стало реже и тише… и… прекратилось…

Весь день она была в сознании, еще в 7 часов отсылала сестру ужинать, часов в 10 пила шиповник, все время заботилась, чтобы Владимира Ивановича хорошо уложили. Ни одного слова о смерти, ни одной жалобы на страдания. Говорила только, что “тяжко дышать”. <…>

На Владимира Ивановича очень больно было смотреть. Он был потрясен ужасно.

Даже о работе он отозвался, что он “не машинка” и “без моральной опоры он жить не может”. Он ее видит теперь в своей внучке Танечке и думает ехать к ней за океан»19.

Похоронив Наталию Егоровну, несколько дней не работал. По словам Анны Дмитриевны, в эти дни очень похудел, потому что ел очень мало. Тяжело было оставаться в одиночестве вечером, ночью. К дочери писал: «Диктую Ане. Хорошо и много работаю. Странная вещь – иногда забываю, что моей Наташи нет. Хочу ей что-то сказать. Недавно был шум в комнатах, и я спросил: “Наташа, это ты?” И вдруг вспомнил, что ее нет. Это было ночью»20.

Но примерно дней через пять он все же преодолел себя и скоро позвал Анну Дмитриевну, чтобы возобновить работу. Он дал книге окончательное название «О состояниях пространства в геологических явлениях Земли. На фоне роста науки XX столетия». Закончив ее, на титульном листе написал посвящение:

«Этот синтез моей научной работы, больше чем шестидесятилетней, посвящаю памяти моего бесценного друга, моей помощницы в работе в течение больше чем пятидесяти шести лет, человеку большой духовной силы и свободной мысли, деятельной любви к людям, памяти жены моей Наталии Егоровны Вернадской (21.XII. 1860 – 3.II. 1943 г.), урожденной Старицкой, которая скончалась почти внезапно, неожиданно для всех, когда эта книжка была уже закончена. Помощь ее в этой моей работе была неоценима.

Боровое-курорт. В. И. Вернадский.

8.11.1943 г.».

Так важнейшая из работ стала одновременно и духовным памятником верной Наталии Егоровне.

* * *

Книга готова. Но в печати не появилась. Даже с пресловутым предуведомлением Редакционно-издательского совета Академии наук. Письмо Комарову не помогло.

Вернадский предпринимает попытку напечатать ее в экстраординарном порядке, как бы в качестве поощрения.

Третьего декабря пишет Ферсману: «Слышал, что Вы стоите во главе какого-то юбилейного центра в связи с моим восьмидесятилетием. Вы знаете, что заседания в связи с юбилеем не только чрезвычайно тяжелы для меня, но и всегда могут приводить или к катастрофам <…>, или в огромном числе случаев полны фальши. <…>

Возвращаюсь к моему юбилею. У меня явилась мысль: если я докончу свою книгу “О химической структуре биосферы и ее окружения”, может быть, Академия издаст английский перевод, т. е. конечно оплатит и перевод ее, конечно, если ее содержание будет одобрено Академией»21. Однако через несколько дней ему пришла новая мысль и он вдогонку просит Ферсмана о переводе и издании уже не этой, далеко не законченной, а другой, завершенной книжки: «Я заканчиваю свою статью о геологическом значении симметрии. Хочу издать как третий выпуск “Проблем биогеохимии”. Рукопись третьего выпуска уже была представлена, но потеряна бывшим секретарем издательства, который перешел на другую работу и потом отказывался, что я ему ее дал. Сейчас я не жалею об этом, так как я взял вопрос гораздо глубже. Тогда она называлась “О физическом пространстве”.

Раз разговор зашел о юбилее, то я был бы очень благодарен Академии, если бы она эту мою книжку издала по-английски. Мне кажется, я подошел бы к вопросу так глубоко, как никогда не думал»22. 25 марта заносит в дневник: «Все еще вношу поправки в законченную книжку “Проблемы биогеохимии. – III. О состояниях пространства в геологических явлениях Земли. На фоне роста науки XX столетия”. Рукопись увез Виноградов, и она внесена в РИСО (с просьбой и об английском издании). Все дополнения и изменения Аня посылает в Казань»23.

Однако что происходило далее? Почему книга не вышла тогда же? Конечно, можно было бы принять во внимание военное время, разбросанность академических учреждений и материальные трудности, например, в обеспечении издательства бумагой. Но не настолько уж были велики эти проблемы, чтобы почти за два оставшихся года жизни Вернадского книга даже не была набрана и по-русски, никаких гранок ее ученый не видел и вообще не переписывался с издательством по этому поводу. Не говоря уже об английском переводе.

В сохранившихся протоколах заседаний РИСО остались некоторые следы:

«Протокол № 4 от 3 сент[ября]. 1943 г. <…>

Председательствует А. М. Деборин. <…>

2. Об издании работы академика В. И. Вернадского. “Проблемы биогеохимии, вып. III. О состояниях пространства в геологических явлениях. На фоне роста науки XX столетия”. Объем 6 авторских листов.

Включить работу в план изданий АН на IV квартал с. г. и предложить издательству АН обеспечить срочный выпуск указанной работы.

Утвердить рукопись к печати»24.

Однако положительное и даже подчеркнуто категорическое (не употребленное в отношении никаких других утвержденных тогда же к печати работ) решение еще ничего не означало. Главное, что мы видим в списке заместителя председателя РИСО имя его врага А. М. Деборина, который фактически был руководителем совета в военные годы. И этим все сказано. Состоялось еще несколько аналогичных решений с его участием, но ни английского перевода, ни русского текста книги Вернадский при жизни не увидел[16]16

Она не напечатана и сразу после смерти вопреки принятому постановлению президиума об увековечивании памяти, где главный пункт был – издать его готовые рукописи. Более того, она так и осталась бы в архиве, если бы не энтузиасты – последователи Вернадского. Все три главные, содержащие принципы нового естествознания «книги жизни» увидели свет практически уже в наше время, являются нам современными. Первой в 1965 году вышла и потом неоднократно переиздавалась книга «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения». Затем «Научная мысль как планетное явление» – в 1977 году, и по вполне понятным причинам – с большими купюрами. Ее полный текст увидел свет только в 1997 году. Книга «О состояниях пространства» вышла очень ограниченным тиражом – в 1980 году, повторена без комментариев – в 2000 году.

[Закрыть].

Прощальное свидетельство и оценка книги прозвучали у него в дневнике 29 января 1944 года: «Вчера Аня читала последним чтением “Проблемы биогеохимии. III. О состояниях пространства в геологических явлениях Земли. На фоне роста науки в XX столетии”. Посвятил Наташе.

Я думаю, это самое большое, что я сделал?»25 Пожалуй, знак вопроса можно снять.

* * *

Юбилейные торжества все же состоялись. Все Боровое пришло его поздравить. Зелинские раздобыли роскошные цветы. В большой академии, где он давно уже состоял старейшим по избранию членом, прошло заседание президиума с докладом, коллеги учредили премию его имени за достижения в области минералогии, геохимии, биогеохимии и кристаллографии в размере десяти тысяч рублей, которая с тех пор присуждается раз в три года. Его лабораторию нарекли его именем, правда, изменив немного наименование, она стала называться Лаборатория геохимических проблем имени Вернадского. Когда летом у него побывал Виноградов, они составили обоснование превращения ее в большой и хорошо оснащенный институт. Он написал и техническое задание на строительство для него нового здания, того самого, что стоит ныне в начале проспекта его имени.

Большую юбилейную сессию провела в Уфе Украинская академия наук. Звучали и научные доклады, и воспоминания об основателе академии.

Со всех концов страны к нему пришло множество приветствий. Среди них есть очень выразительные.

Грузинский академик А. А. Твалчрелидзе, в начале XX века учившийся у него в университете и посещавший минералогический кружок, теперь писал: «В детские годы я очень любил страстной четверг, когда с волнением нес домой зажженную свечу в теплый весенний вечер, охраняя рукой от дуновения ветра. Так и мы, Ваши уже старые ученики, бережно несем через жизнь зажженный в нас Вами огонь и стараемся согреть им других. Благодарю судьбу за то, что она скрестила мой жизненный путь с Вами»26.

Неожиданно в газетах напечатан указ правительства о награждении Вернадского орденом и Сталинской премией 1-й степени – 200 тысяч рублей.

Интересно, не был ли он единственным действительным статским советником старой империи, получившим такую награду? По заведенному во время войны ритуалу от половины суммы нужно отказаться в пользу фронта. В благодарственной телеграмме он написал так: «Дорогой Иосиф Виссарионович, прошу из полученной мной премии Вашего имени направить 100 ООО рублей на нужды обороны, куда Вы найдете нужным. Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы исторического процесса, когда ум человека становится огромной геологической планетной силой. Академик Вернадский»27.

Да, что и говорить, странная телеграмма. Что должен был подумать вождь? Ноосфера, биосфера… И потом – что это еще за стихийность, когда партия во главе с ним не стихийно, а сознательно управляет пролетариатом. Чудаки эти старые ученые!

Ответная благодарственная телеграмма (за 100 тысяч на оборону) тем не менее пришла 14 апреля.

Зато премией Вернадский распорядился по-своему, в духе старого братства. Теперь-то мог развернуться и помочь всем нуждающимся.

Посылает шесть тысяч бедствовавшей в Саратове Елене Григорьевне Ольденбург с уведомлением, что оплачивает ей будущие воспоминания о Сергее Федоровиче, которые она передаст по окончании в академию.

Еще не дожидаясь получения премии, посылает Личкову, который уже опухал от голода в Средней Азии, тысячу рублей, причем 500 – телеграфом, 500 – почтой и тем буквально спасает его от смерти. Только в августе 1943 года увенчались долгие хлопоты о присвоении Личкову докторского звания, что должно было решить и финансовые, и престижные проблемы, в том числе перевод в столичные города.

Обитатели академического островка по почте и от добравшихся к ним блокадников с ужасом узнали о судьбе Ленинграда. Вернадский получил письмо от четырнадцатилетней девочки Аллы Левдиковой, которая жила вместе со своей матерью у Марии Сергеевны и Екатерины Гревс. Она сообщала, что все умерли и она в ужасе, что не может похоронить маму, что ее выгоняют из квартиры, что рукописей Ивана Михайловича так много и они такие тяжелые. Вернадский пишет всем, кто остался в Ленинграде, посылает деньги девочке (правда, та ответила, что на них ничего нельзя купить), просит академика-вос-токоведа И. Ю. Крачковского позаботиться о рукописях Гревса. И все время поддерживает Аллу деньгами и письмами28.

Послал две тысячи рублей старому другу Сергею Платоновичу Попову. Тот пережил кошмар оккупации в Воронеже, потом пешком шел в Харьков, начал работать в университете. Несмотря на свои 70 лет, составлял «Минералогию Украины». Посылает взаймы пять тысяч рублей Софье Владимировне Короленко. Вернадский покупает у некоторых геологов для академии коллекции минералов, якобы от имени государства.

По свидетельству В. С. Неаполитанской, а ее сведения исходят от Анны Дмитриевны, почти вся эта вторая половина премии была роздана. То был настоящий труд милосердия.

* * *

«Книга жизни» с помощью Анны Дмитриевны понемногу продвигалась. После того как от нее отпочковалась и отправилась в самостоятельную жизнь – пока архивно-тайную – «Научная мысль», вторая часть задачи, которую ставил он перед собой – изложение геологического миропонимания, – стала более ясной и четко очерченной. Стояла «простая задача» – изобразить в одной книге наш «мировой остров».

Описать мир целиком и сразу – такое под силу только одиночке. Он решает за все свое поколение, за свою эпоху. Такова грандиозная «Естественная история» Бюффона. Таков огромный «Космос» Гумбольдта, человека и ученого, родственного Вернадскому по душевному складу, кумира его молодости. Книга и начата в том же возрасте, и сходные чувства вызвали ее к жизни.

Гумбольдт написал однажды, что у него появилась безумная идея охватить и отобразить весь материальный мир, все, что мы знаем сейчас о космическом пространстве и земной жизни, от туманностей до географии мхов, растущих на гранитных скалах, – и все это в одной книге, которая бы и пробуждала интерес к предмету живым доступным языком и отчасти служила отдохновением для души. Каждая большая и важная идея, где-либо промелькнувшая, должна быть зафиксирована. Книга должна воссоздать целую эпоху истории духовного развития человечества и его познания природы. Он начал книгу в 75 лет и работал над ней до последних дней, до смерти. Пятый том не окончен и даже оборван на половине фразы. Эта незавершенность имеет какой-то провиденциальный смысл, как уроненная эстафетная палочка. Кто-то должен ее поднять.

Вплотную Вернадский взялся за свой труд в 1940 году. Сначала он назывался пятым выпуском «Проблем». В Боровом особенно сильно его продвинул. Книга теснейшим образом связана с трактатом «О состояниях пространства», который служит как бы прелюдией к ней, методологической моделью, которая разворачивается, раскрывается. Он вложил в нее все свое представление о Космосе и Земле как планете.

В процессе своей деятельности в конце 1941 года он отвлекся для работы над докладом, который стал центральной частью «Химического строения». Дневник от 25 ноября: «Вчера работал с Аней. В связи с тем, что появилось решение среди академической группы организовать научные доклады, – об этом на днях со мной переговорил Л. С. Берг и даже предложил тему: о геологических оболочках и геосферах, и я согласился. Я давно хотел это сделать и по своей инициативе – но я не решаюсь сам выступать с лекцией. Прочтет Аня, а я выступлю с разъяснениями и в беседе, лекцию сопровождающей. <…>

Мне хочется связать эту организованность планеты с планетной астрономией, с одной стороны, а с другой – с земной структурой.

26 ноября, утро. Среда.

Вчера утром с Аней занимался отработкой научного доклада в Боровом “О геологических оболочках и геосферах Земли”. Надо будет [его] написать»29.

Восемнадцатого января 1942 года в читальном зале библиотеки собрались все эвакуированные ученые и члены их семей. Не хватило мест, некоторые стояли в проходах. Их объединяло ощущение события: сам Вернадский будет делать доклад. Сначала прослушали вступительное слово автора, в котором он предсказал сенсацию таким заявлением: «В нашей стране ярко чувствуется в этой области резкое расхождение между теми представлениями, которыми мы руководимся в нашей научной работе, и теми, которые преподаются в нашей школе, даже высшей, и которые проникают в популярную литературу, доступную нашей народной интеллигенции»30. И действительно, присутствовавшие на докладе дети среднего школьного возраста, сын академика Зелинского Андрюша и приемная дочь М. Ф. Андреевой Мариночка, испытали самое настоящее изумление, когда прослушали текст в исполнении Анны Дмитриевны. Они уловили суть: академик Вернадский утверждает, что жизнь не произошла на Земле, она вечна. «А как же нам говорят?..» – раздался детский голос среди развернувшихся оживленных прений. Владимир Иванович ответил на их недоумение и разъяснил, что вечность жизни не противоречит фактам, а ими подтверждается. Противоречит умственным привычкам.

У Андрея Николаевича Зелинского, которому тогда было десять лет, впечатление от доклада сохранилось на всю жизнь. Еще бы: они присутствовали при первом обнародовании новой геоцентрической системы. Ведь им, как и всем школьникам мира со времен Галилея, преподавали гелиоцентрическую систему, а птолемеевскую – подвергали критике.

Разумеется, такого термина у Вернадского нет, но ощущение, подобное тому, которое испытали школьники, о каком-то перевороте мирового масштаба, не может не возникнуть у каждого, кто прочтет эту статью Вернадского, а еще лучше книгу «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», куда она входит в качестве кульминационной главы. В книге наш мировой остров описывается по-новому: именно как мироздание, в котором наша планета, точнее сказать, ее биосфера является центральным телом. Нет, со строением Солнечной системы ничего не произошло, и законы Кеплера и Ньютона все также действуют и описывают положение и движение Земли. Но в этих законах, так же как в теории относительности, Земля представлена точкой, не обладающей никакими свойствами, кроме одного – вращаться под воздействием законов тяготения вокруг светила.

Совсем иначе она предстает в книге Вернадского: как реальное, естественное тело, в своей целостности обладающая целым рядом свойств. Их описанию и посвящена книга. Земля в ней предстает как система вложенных друг в друга оболочек наподобие китайских шаров или круглых матрешек, только неразъемных. Биосфера – главная оболочка. Ее влияние распространяется вглубь до центра Земли, она определяет собой все химическое строение нашей части Космоса от центра Земли до Галактики.

От области жизни уходит вглубь стратисфера – каменная оболочка, потом, через границу метаморфизма – мощная гранитная оболочка, область былых биосфер. Далее – малоизученные три каменные и металлические как будто оболочки. Ясно только, что там нет расплавленного тела, на поверхности которого якобы плавает земная кора. Наша Земля – холодное тело в Космосе, говорит Вернадский. Он старается и не пользоваться этим термином – кора, вызывающим ложные ассоциации.

Вверх от биосферы идут атмосферные оболочки, каждая из которых четко отличается от соседних: тропосфера, стратосфера, ионосфера. Выше простирается электромагнитное поле Земли, которое частично перекрывается таким же солнечным. По сути дела – все это защитные оболочки по отношению к жизни.

Вот таким сложным устройством по сравнению с механической системой предстает наша планета и ее окрестности. Она создает свое собственное пространство, и сама входит в разные пространства – Солнечной системы, Галактики. Вот почему ни в понятиях о времени Ньютона, ни в представлениях Эйнштейна описать ее невозможно. Центральная оболочка Земли – биосфера – обладает реальным временем-пространством, главные свойства которого есть необратимость и диссимметрия.

Биологическое время равно по длительности геологическому прошлому. Сколько лет длится геологическая история – наш уровень знаний сказать пока не позволяет. Ясно только для него, что «наша планета в своей геологической структуре выявляется в эоны лет, тысячи миллиардов (может быть, больше) <…>»31. Таким образом, он не только не отказывается от представления об иллюзии простого понятия о возрасте Земли, но резко и определенно подтверждает свой вывод, доложенный Московской сессии Геологического конгресса.

Конечно, подавляющая, вторая часть книги посвящена самой биосфере и живому веществу. Вернадский развивает здесь все свои главные идеи, зародившиеся у него начиная с 1916 года. Третья часть должна была описывать ноосферу как геологическую оболочку.

Но, как и Гумбольдт, Вернадский не закончил книгу. Он не успел изложить представление о разуме как природном, неслучайном явлении. (Надо сказать, и Гумбольдту приходила эта мысль, и он сформулировал свой аналог ноосферы, дав забытый ныне термин интеллектосфера.) Целостное понятие о четвертой силе мира, рядом с материей, энергией, живым веществом, – разуме, открывающем бесконечную область духа, – осталось рассредоточенным по всем прошлым работам.

Но и в незавершенном виде она впечатляет грандиозностью. Как ни к одной своей работе, Вернадский мог бы отнести к ней свое любимое слово: охват. В последнем могучем усилии ума он охватил мысленно всю планету как целое с неслучайно наполняющим ее живым веществом. Он ввел жизнь в строение Вселенной, как необходимый и закономерно существующий в ней движитель. Как причину Космоса.

Как только Вернадский отослал «О состояниях…» в издательство, у него освободились руки, и все отпущенное ему рабочее время он посвятил большой книге.