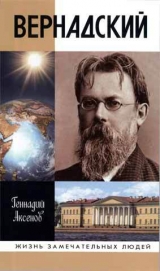

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)

Через день он в Неаполе. Здесь его встречал профессор местного университета Ф. Замбонини, с которым, как совсем недавно с Джоли, быстро сошлись. Он, вероятно, настолько впечатлил итальянского коллегу, что тот в следующем году преподнесет ему сюрприз – откроет новый минерал и назовет его вернадскит.

Здесь Владимира Ивановича ждет давно задуманное восхождение на Везувий. 10 августа он вместе с гидом проделал 25 километров пути пешком и добрался до кратера. Два года назад вулкан извергался, а теперь молчал, лишь газы выходили из сильно измененного извержением кратера. Через день с тем же гидом взошли на соседнюю гору – Монте-Сомму и наблюдали курящийся Везувий сбоку. В результате «порядочно устал и набрал столько материала, что не успею уложиться», – сообщает Наталии Егоровне. Еще бы не устать – проделал пешком 25 километров по солнцу и без дороги.

Из Неаполя вместе с собранной коллекцией минералов отправился пароходом. Путешествие неспешное. Судно шло медленно, заходя во все крупные и мелкие порты Италии и Греции. Но вот, наконец, он в Афинах. Пока пароход стоял в Пирее, отправился поездом в северный Пелопоннес. Он уже видел с борта парохода южную часть полуострова – бесплодную и выжженную солнцем. Теперь попал в страну виноградников и масличных садов.

Обратная дорога от Олимпии до Афин заняла 12 часов и вызвала множество впечатлений. «И странную смесь составляли идеи и мысли, возбужденные чтением и видением нового, – пишет жене. – Удивительны здесь красные закаты и восходы солнца, странная растительность, контуры ландшафтов. В первый раз видел красивое фиолетовое море и ярко-синие светлые дали»12.

Не он первый поражался обилию красок и особому освещению здесь, в Греции. Может быть, и цивилизация расцветает только там, где много света, где можно после пятидесяти лет видеть все без очков и где такие краски? В Москву успел как раз к началу семестра 2 сентября.

* * *

Итак, в России начались первые радиевые исследования. Вернадский организовал в академии Радиевую комиссию. В нее вошли геологи Карпинский, Чернышев, физик князь Б. Б. Голицын, ученые других направлений. На первом же заседании прочитал большую записку «О необходимости исследования радиоактивных минералов в Российской империи». Как всегда, ставил проблему не утилитарно, а широко – исторически и теоретически.

И уже от имени академии комиссия обратилась в правительство с ходатайством выделить Вернадскому семь тысяч рублей на исследования. Вскоре действительно три министерства отпустили на эти цели даже не семь, а десять тысяч рублей. Правда, выдавали их с разными проволочками и по частям.

Вернадский пытается сразу придать делу международный масштаб. В январе 1910 года он едет на несколько дней в Париж. Встретившись с Альфредом Лакруа, просит познакомить его с Марией Кюри и с учрежденным для нее Институтом Кюри.

Лакруа привел его в институт, но мадам Кюри они не застали. Познакомился только с ее заместителем Дебьерном, с которым эта хрупкая женщина – великий экспериментатор – только что получила первый металлический радий. «Это живое учреждение, – пишет Владимир Иванович жене, – ютящееся в небольших ничтожных комнатах, работает 19 человек, большей частью иностранцы»13. Но вскоре институт должен вселиться во вновь строящееся для него здание в Латинском квартале.

Он рассчитывал договориться о геологических съемках и создать международную карту находок радиоактивных минералов, но это, к сожалению, не удалось. Лакруа, к тому времени член Парижской академии наук и профессор Национального музея естественной истории, обещал, правда, поддержку, но энтузиазм друга не внушал больших надежд – не хватало средств и специалистов.

Стало ясно, что в радиевых исследованиях, особенно в физической их части, Россия сильно отстает, если во Франции уже строится благодаря энергии Марии Кюри целый институт (что вполне естественно на родине открытия). Но сравнение в пользу французов не во всем, русские опережают их в минералогии радиоактивных элементов и в кристаллографических исследованиях.

Соскучившись по Парижу, он побродил по местам молодости, по Латинскому кварталу, побывал, конечно, в Пасси у Александры Васильевны Гольштейн – тети Саши российской эмиграции. Она повела его в Лувр. «Париж всегда так тесно связан со столь многим в моей молодости. Я так много здесь передумал и поэтому я всегда возвращаюсь к нему с удовольствием. И странно, как-то жаль, что время движется – а между тем вся красота Парижа в этих сохранившихся наслоениях огромной былой, культурной и сознательной жизни. Странно, отчего жаль прошлого – когда в сущности все миг один!»14

Радиевый институт построен и в Вене. А в России пока лишь он сам с сотрудниками да небольшие лаборатории в Томске и Одессе. А между тем радий уже находит даже практическое применение, им начинают облучать больных саркомой и раком. Препарат радия за рубежом стоит больших денег. Жизненно необходимо в ближайшее время найти источники радия в стране! Не может быть, чтобы на ее просторах и при ее горном богатстве таких месторождений не было.

Пока в мире разведано одно месторождение радия – Яхимов в Чехии, где добывают урановую смолку, ту самую, из примесей которой супруги Кюри выделили первые миллиграммы радия.

Вернадский чувствует на себе ответственность за все радиевое дело. И когда ему как новому академику по обычаю предложили произнести речь на торжественном ежегодном заседании академии, он назвал свою речь «Задача дня в области радия». Произнес ее 29 декабря 1910 года.

Много глубоких и серьезных ученых речей слышало классическое творение Кваренги – Большой зал академической конференции, тот самый, где Вернадский сфотографировался с другими академиками в день своего избрания адъюнктом по минералогии. Но не часто бывало так, чтобы речь впечатляла не только глубокими знаниями, но подлинным вдохновением и полетом мысли. Накануне он читал ее у Петрункевичей, речь понравилась, о ней уже разнесся слух – он ожидал большого наплыва слушателей.

Говорил с подъемом. Он не только знал предмет, не только охватывал мировую тенденцию исследований и перспективу новых открытий. Речь шла о большем – о переломе в сознании человечества. Наверное, подчеркнул он, только конец XVII века, когда в немногие годы создалась современная опытная наука, основанная на великих законах механики, мог сравниться с нашим временем. Мы должны видеть изменение основных составляющих, несущих конструкций и кирпичей здания науки: материи, энергии, пространства, времени, строения вещества.

Изменение касается не только физической картины мира. Нет, дело обстоит гораздо серьезнее. Впервые в связи с открытием радиоактивности человек становится в положение не научного наблюдателя, но научного осваивателя мира, производящего существа. Что несет с собой радиоактивность? «Благодаря открытию явлений радиоактивности, мы узнали новый негаданный источник энергии. Этим источником явились химические элементы»15. И далее: «Мы, дети XIX века, на каждом шагу свыклись с силой пара и электричества, мы знаем, как глубоко они изменили и изменяют всю социальную структуру человеческих обществ. <…> А теперь перед нами открываются в явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению»16.

Но гораздо важнее, хотя на первых порах и малозаметны, изменения в сознании человечества.

– Всегда в такие времена менялась картина мира, резко изменялся строй представления человечества об окружающем… Эти представления неизбежно неоднородны. Можно и должно различать несколько рядом и одновременно существующих идей мира. От абстрактного механического мира энергии или электронов-атомов, физических законов мы должны отличать конкретный мир видимой Вселенной-природы: мир небесных светил, грозных и тихих явлений земной поверхности, окружающих нас всюду живых организмов, животных и растительных. Но за пределами природы огромная область человеческого сознания, государственных и общественных групп и бесконечных по глубине и силе проявлений человеческой личности – сама по себе представляет новую мировую картину.

– Эти различные по форме, взаимно проникающие, но независимые картины мира сосуществуют в научной мысли рядом, никогда не могут быть сведены в одно целое, в один абстрактный мир физики или механики. Ибо Вселенная, все охватывающая, не является логическим изображением окружающего или нас самих. Она отражает в себе всю человеческую личность, а не только логическую ее способность рассудочности. Сведение всего окружающего на стройный или хаотический мир атомов или электронов было бы сведением мира к отвлеченным формам нашего мышления. Это никогда не могло бы удовлетворить человеческое сознание, ибо в мире нам ценно и дорого не то, что охватывается разумом, и чем ближе к нам картина мира, тем дальше отходит научная ценность абстрактного объяснения17.

Как всегда бывало ранее в науке, новые открытия большого масштаба, получающие широкую известность в публике, вызывают соблазн объяснять с их помощью все на свете. Так и атомные открытия или теорию относительности многие склонны распространять на все явления окружающего. Между тем, будучи геохимиком, он видит, что ни физика, ни химия не в состоянии объяснить грозные и тихие явления, которые строят земную поверхность, не говоря уже о явлениях человеческой жизни. Вернадский легко преодолевает соблазн объяснять сложное через простое, целое – через его элементы. Целое не меньше говорит о свойствах вещей, чем детали, из которых они состоят.

Речь эта представляет собой рубеж в осмыслении всего пережитого им не только в науке, например, в таких ее новых областях, как история науки, но и в жизни: общественная работа, политическая борьба и государственные горизонты деятельности. Вот почему он заговорил здесь о новой картине мира, не сводимой к физической и естественно-исторической. Личность человека и его мир сами представляют собой целостную картину. Понимание человеческого разума, его места в мире, создание в нем науки, которая стала встроенным геном развития человечества, – это представление о ноосфере он сформулировал, таким образом, ранее, чем представление о биосфере.

Ученый сказал и о практических следствиях новых открытий. Ни одно государство не может быть равнодушным к новым источникам могущества, если не хочет плестись в хвосте цивилизованных стран. Академия наук должна прежде всего выяснить радиоактивные месторождения и энергично начать их изучение.

Через полмесяца после его выступления на конференции речь вышла из печати в «Известиях Императорской академии наук». Общественное мнение заинтриговано, оно улавливает, что Вернадский прогнозирует новые источники неведомой пока энергии. Газеты хотят познакомить публику с тем, что происходит в лабораториях, в этих тихих заводях, на которые ранее никто не обращал внимания, настолько далекими они казались от обычной жизни.

Он становится знаменит. К нему спешат интервьюеры. Тем более что в печать проникли сведения об увеличении бюджета академии на десять тысяч рублей специально на радиевые исследования. Некоторые журналисты даже просят Вернадского взять их с собой в экспедицию. Слово радий – в моде.

И пока газеты пишут о захватывающих перспективах, Вернадский планирует. Приглашает Самойлова, Касперовича, Ненадкевича, Ревуцкую, Крыжановского, Критского и распределяет их так, чтобы захватить как можно больший район. А сам думает побывать везде. Так хороший хирург делает только главную часть операции, а начинают ее и заканчивают ассистенты.

Двадцать второго апреля 1911 года Вернадский приезжает в Новороссийск и морем отплывает в Батум. Оттуда направляется за 90 километров в горы.

Тридцатого апреля он в Тифлисе, где его накануне избрали почетным членом здешнего общества естествоиспытателей. Отсюда прокладывает маршруты в Кульп и Чорох. Наталии Егоровне сообщает, что однажды сделал 30 верст верхом. Проходит серьезные пешие высокогорные маршруты.

Через некоторое время выяснилось, что кавказская часть экспедиции в смысле радиоактивных пород пока ничего не приносит. Попутно что-то открывалось (граниты, о которых никто не знал!), но, как говорится, не по теме. Поколебавшись, решил все же оставить помощников исследовать материалы. Сам с Ненадкевичем отправился дальше, в Среднюю Азию.

Маршрут их лежал через Баку, морем до Красноводска в Самарканд. Город поражал: среди убогих лачуг и грязи восточного базара возвышался Регистан, как драгоценный камень среди мусора. Сквозь наслоения веков проступало былое величие и великолепие. Регистан напомнил Вернадскому площадь Святого Марка в Венеции.

Однако исследователи спешат в предгорья Алайского хребта. Константин Автономович раньше уже побывал в Фергане и привозил минералы, в которых, несомненно, содержался уран. Из них частная компания рудника Тюя-Муюн добывала редкие металлы, но все признаки указывали на то, что руды гораздо богаче по составу.

Наняв проводника, киргиза Тюракуля, Вернадский с Ненадкевичем двинулись к руднику, добыча в котором уже не велась. Разбили палатку. По утрам ходили в горы.

Великое безмолвие окружало их. Первозданные складки гор уходили все выше, изменяя привычные масштабы и измерения. Фигура человека казалась насекомым, ползущим по краю смятого листа бумаги. Звуки глохли, не встречая препятствий.

Собирая образцы, они лазали в заброшенные карьеры, в пещеры, которые шли глубоко в недра горы. Вернадский подумывал найти спелеолога, потому что сами они глубоко пробраться не могли.

Возвращались с полными рюкзаками образцов. При свете костра делали записи. Вечером приезжал Тюракуль, привозил воду, готовил еду. Как-то раз внизу остановился караван верблюдов: невдалеке проходил караванный путь в Афганистан. Ненадкевич на всякий случай выстрелил пару раз в воздух.

Исследователи, как охотники, уже чувствовали, что, кажется, напали на след. Основной минерал, слагающий месторождение, содержал какой-то процент радия (как выяснилось позднее, небольшой, но вполне годный к промышленному обогащению). С образцами тюямуюнита, так назывался минерал, Ненадкевич возвращается в Питер, а Вернадский спешит дальше, на Урал, где его уже поджидают Ревуцкая и Владимир Ильич Крыжановский.

«На Урале масса любопытного, – сообщает Самойлову. – Из Мурзинки новые материалы… Здесь в Ильменских горах сейчас производим съемку (и картографическую – намечает нам министерство) и уже сейчас находится много нового. Есть минералы (редкие земельные), которых я не знаю»18.

На Урале нашли не только новые минералы, но и новых людей. Одним из вольных охотников за камнями оказался недоучившийся студент Московского университета В. М. Федоровский, изгнанный за организацию беспорядков. Вернадский взялся восстановить его в университете, и Федоровский закончил обучение.

Другой тоже оказался интересным человеком. Вот что о нем пишет Владимир Иванович: «К нам прикомандировывают очень симпатичного живого помощника лесничего Кулика, любителя минералов и природы»19. Леонид Алексеевич Кулик окажется впоследствии его ближайшим помощником, специалистом по метеоритам. Он первый проникнет в область тунгусского феномена 1908 года и опишет ее.

Тем временем возвратившийся раньше всех в Петербург Ненадкевич устраивает лабораторию для обработки материалов. Помещение нашлось тут же, на Васильевском, на берегу Малой Невы, недалеко от стрелки и здания Биржи. Квартира с историей. В верхнем этаже четырехэтажного дома выделялась мансарда с огромным окном, выдававшим ее художественное назначение. И в самом деле, тут была мастерская, где работал Крамской, а потом Куинджи. Недавно художник умер, помещение пустовало, и Ненадкевичу удалось его снять совсем недорого.

Из огромного окна лаборатории открывался чудесный вид на Малую и Большую Неву, на Петропавловку и Петербургскую сторону.

Приехав, Вернадский одобрил приобретение. Так открылась радиохимическая лаборатория при Академии наук. Отсюда вышло в свет много ученых и немало проблем. Вскоре сюда пришел Виталий Григорьевич Хлопин. Он станет первым помощником Вернадского по радиевым исследованиям и получит первый русский радий из тюямуюнита.

Тот, кто одержим, увлекает в своем стремлении других. Из своего путешествия по горным районам Вернадский писал сыну: «Чем больше вдумываюсь во все эти явления, тем все бесконечнее развертывается область мыслимого. Доволен, однако, тем, что для меня ясен путь работы. Не знаю, хватит ли сил, добьюсь ли средств, найду помощников? Но в своей работе я никогда не заботился об этом, раз только ясен путь»20.

* * *

Однако к тому времени, когда развернулись радиевые гонки, он уже не состоял в звании профессора Московского университета. В самом начале 1911 года правительство разгромило кадетское гнездо.

Началось все в ноябре 1910 года, когда большая группа студентов участвовала в похоронах Льва Толстого. Поступок студентов министерское начальство посчитало предосудительным, поскольку Толстой официально был отлучен от церкви. Нравственно опекавшие студентов «просветители» выразили неудовольствие и запретили им впредь участвовать в демонстрациях. Те, уже вдохнувшие воздух свободы, ответили забастовкой и, как обычно, сходками в университете. Попечитель округа вызвал войска, занявшие входы и выходы из здания на Моховой. Пошли допросы и аресты.

Администрация считавшегося автономным университета была поставлена, как писал Вернадский, в весьма унизительное положение, поскольку ее отстранили от управления. Автономия, как и вся лукавая игра двора в демократию, оказалась пустым звуком. И тогда ректор А. А. Мануйлов, помощник ректора М. А. Мензбир и проректор П. А. Минаков подали в совет университета прошение об отставке, продолжая, однако, выполнять свои обязанности. Но тут вмешалось министерство и в нарушение «Временных правил» удалило всех троих без всякого их прошения не только от административных должностей, но и из числа профессоров.

«Эта мера поразила как громом Московский университет, – писал по этому поводу Вернадский. – Студенческие волнения отошли на задний план, и на первое место выступил вопрос об автономии университета и человеческом достоинстве управлявшей университетом коллегии. Все управление велось проф. Мануйловым и его помощниками все года при постоянном контроле Совета и совещании с советской комиссией; все меры многократно утверждались Советом, сама отставка была Советом принята. Президиум Совета пострадал не за себя, а за исполнение поручений Совета»21.

В знак протеста и возмущения он и еще 20 профессоров подали в отставку. За ними на другой день последовали приват-доценты и другие преподаватели, числом более ста. Ушла сразу треть преподавательского корпуса. Случай, неслыханный в истории высшей школы.

Так неожиданно сам собой решился вопрос о выборе между Москвой и Петербургом, между преподаванием и чистой наукой.

Чуть более двадцати лет продолжалась его преподавательская карьера. Одновременно исполнилось и 25 лет научной деятельности. Когда начинал, в кабинете состояли в штате один профессор и один ассистент. А в 1911 году преподавали минералогию четыре преподавателя и в кабинете работали пять ассистентов. В музее собралось уже 20 тысяч экспонатов, были сделаны каталоги предметный, инвентарный и географический, он стал одним из лучших в России по оснащению и постановке дела. Недаром профессор называл свой кабинет вместе с работавшим при нем минералогическим кружком словом Институт.

В декабре 1910 года прошло его семьдесят седьмое занятие. Как выяснилось, последнее. Учеников Вернадский начал понемногу, по мере возможности, перетаскивать за собой. В 1912 году перевел в музей Александра Ферсмана.

К юбилею преподавания и научной деятельности ученики приготовили мэтру подарок. Они напечатали сборник своих работ, на титульном листе которого значилось: «В честь двадцатипятилетия научной деятельности Владимира Ивановича Вернадского». Одна из учениц по женским курсам Анна Брониславовна Миссуна назвала его именем открытый ею ископаемый организм.

О другом юбилее он вспомнил сам. 2 сентября 1911 года пишет из Берлина: «Моя дорогая Натуся, завтра 3.IX. – 25 лет нашей дорогой мне, близкой жизни. Я не люблю годовщин и юбилеев и всякие приуроченные к внешним фактам или явлениям воспоминания, но мне хотелось бы в этот день быть возле тебя, моей дорогой, горячо любимой. Нежно тебя обнимаю. Поцелуй Нинулю нашу»22.

В середине сентября он вернулся из-за границы, и они отметили серебряную свадьбу памятной фотографией. Это один из редких снимков, где они рядом и одни.

* * *

Двадцать первого сентября в письме Вернадский называет свой новый адрес: Васильевский остров, 14-я линия, дом 45. Так ровно через 25 лет они с Наталией Егоровной вернулись в места своей молодости.

Все повседневные интересы теперь сосредоточились здесь: Академия наук, рядом Геологический и Минералогический музеи; далее в Биржевом переулке – «куинджиевская» лаборатория; альма-матер с Обществом естествоиспытателей, которое ему особенно близко, и другими обществами. К тому времени он уже состоял не менее чем в двадцати научных обществах.

В связи с уходом из университета его исключили и из членов Государственного совета. Почувствовал большое облегчение, отпала тягостная необходимость ездить на другую сторону Невы в Мариинский и заседать на никчемных собраниях не нужного никому органа. Он даже не явился на обсуждение своего вопроса, и сиятельные старцы исключили его заочно.

Сын Георгий в 1910 году окончил университет и теперь тоже обосновался в Петербурге, готовился к профессорскому званию у известного историка С. Ф. Платонова. Тогда же он женился на троюродной сестре Нине Владимировне Ильинской (жену Георгия в доме звали Нинетта).

Но семейство Вернадских не уменьшилось. В 1911 году они взяли в дом племянницу, дочь умершей сестры Вернадского Екатерины Анну Короленко. По-домашнему ее звали Нютой. Судя по свидетельствам, Нюта была чуткой, необыкновенно развитой девушкой, жила глубокой духовной жизнью. Она училась играть на арфе, и дом Вернадских наполнился звуками музыки. Нюта увлекалась еще теософией и благотворительностью. Между дядей и племянницей установилась глубокая душевная близость.

Но, к несчастью, у Нюты слабые легкие. Летом 1912 года Вернадский повез ее на кумысолечение в башкирские степи, ненадолго прервав очередную радиевую экспедицию на Урал.

Как-то незаметно и центр братства переместился вместе с ними из Москвы. Кроме Ольденбургов и Гревса в Питер перебрался Корнилов, которого в 1908 году пригласили преподавать русскую историю в Политехникум, а потом в Политехнический институт. В Москве у Сабашниковых Александр Александрович выпустил два тома «Истории России XIX в.», первыми читателями и критиками которой стали Вернадский и Платонов. В Петербурге теперь и Петрункевич, поскольку ЦК партии кадетов находится здесь, и Родичев. Федор Измайлович счастливо избежал выборгской истории, не подписывал воззвания, потому что был в этот момент в Англии с парламентской делегацией. Это позволило ему выдвигаться в депутаты, и он работал в Думе до самого ее конца.

В Москве остался Шаховской, но и он часто присоединялся к друзьям. А они по субботам собирались теперь за самоваром Наталии Егоровны. Как о счастье вспоминает Корнилов об этих еженедельных чаепитиях. Их отличала особая атмосфера теплоты и воодушевленности.

Казалось, жизнь за кремовыми шторами установилась прочно и надолго.