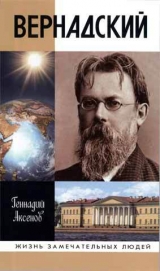

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)

Грандиозная процессия, какой еще не видела Москва, двигалась от вокзала сначала к университету, где церковь не могла вместить всех венков, а затем к Донскому монастырю. До темноты звучали речи и над семейной усыпальницей Трубецких, и у входа в монастырь, где произносились революционные лозунги, и, к великому смущению обывателей, пели «Вы жертвою пали…».

Царь, вероятно, тоже испытывал чувство потери. Он лично выразил его вдове Трубецкого Прасковье Владимировне по телефону.

Через три года Вернадский выступал на открытии философского кружка в университете с посвященной памяти своего друга речью30. Он нарисовал эскиз картины духовной жизни большой личности.

Вернадский уже тогда считал философию и науку двумя принципиально различными способами познания. Они различны в объектах: философия безгранична, она мыслит обо всем, и прежде всего о человеке, его внутреннем мире и самом мышлении. Ей нет предела. Науке же поставлен предел: реальный мир. Они отличаются в терминах; философ мыслит категориями языка, ученый – фактами природы. Философия индивидуальна, неповторима, иногда близка к поэзии. Самые древние создания человеческой мудрости живут. «Изучая эти философские системы, мы как бы охватываем различные проявления человеческих личностей, каждая из которых бесконечна и бессмертна. Новая философия не заменяет и не поглощает старых, как не поглощают старые создания искусства новые акты творчества»31.

Наука же стремится исключить личностный момент в своих построениях, она, напротив, должна быть повторяема и общезначима. Зато она в каждом своем акте использует сразу весь потенциал человечества, накопленный в определенной научной форме.

В то же время философия и наука неразделимы. Одна без другой не существует. Философия – жизненная атмосфера, питательный бульон для науки.

Более всего мы должны ценить личность, отражающуюся в мышлении, пишет Вернадский. Трубецкой в наибольшей степени именно в мышлении выразил свое «я». Этим «биением своего “я” он своеобразно отражает и оживляет окружающее». Трубецкой – мистик. Часто под мистикой понимают всякие внешние знаки и символы.

«Для того, чтобы дойти до мистики, надо прорвать этот туман мистических наваждений, надо подняться выше всей этой сложной, временами грубой, иногда изящной и красивой символики. Надо понять ее смысл – не даться в руки ее засасывающему и опьяняющему влиянию.

Трубецкой стоял выше этой символики. Он переживал слияние с Сущим, он исходил из мистического мировосприятия.

Он всегда оставался самим собой, всюду проявлял себя. Будучи мистиком, он в философии оказался критическим идеалистом, в науке – строгим и точным исследователем, в общественной жизни – сознательным деятелем»32.

Главное сочинение Трубецкого – «Учение о Логосе», одновременно метафизическое и историко-философское. И он сам не отделял себя от мирового разума – Логоса, был как бы его чувствилищем.

Может быть, в этой совершенно особняком стоящей, написанной в память о близком человеке статье Вернадский впервые оценил в печати значение внутреннего мира человека, его равновеликость и подобие внешнему космосу.

Вернадский по-своему выразил тот трепет, который чувствовали многие при встрече с Трубецким – прикосновение к другому порядку бытия. И может быть, следует упомянуть слова сестры, которая записала, что Сергей Николаевич видел два вещих сна. Однажды в 1903 году ему приснилась гибель всего русского военного флота в Японском море, другой раз – незадолго до смерти – исход всей русской интеллигенции из страны33.

* * *

Итак, лето 1905 года проходит в водовороте событий. Одна за другой выходят публицистические статьи Вернадского на злобу дня.

В старости он вспоминал, что стал кадетом незаметно через дружескую земскую среду и через братство, как бы по инерции молодости и политической борьбы. Но все же это суждение уже со смещенной перспективой. Его решение вполне сознательно исходило из общественных взглядов, идеалов и гражданских чувств.

Если бы в то время он сам создавал партию, он назвал бы ее «анархически-государственной» – такое вот сочетание максимальной личностной свободы и государственной организации. Но за неимением таковой примкнул, и не столько примкнул, сколько стоял у колыбели партии конституционных демократов, которую по первым буквам стали называть кадетской. В нее вошли земцы и «Союз освобождения», а он занимал видное место в обеих организациях.

Учредительный съезд первой в стране легализовавшейся партии, открыто заявившей о своих целях и средствах для их достижения, проходил в Москве 12–18 октября, в дни Всероссийской стачки и Манифеста 17 октября. Начавшись как неафишируемый, съезд уже в ходе заседаний вышел из подполья и закончился при полной гласности. О нем открыто писали в газетах.

Нет пока сведений, что Вернадский разрабатывал программу, но, во-первых, он входил в редакционную комиссию, и, во-вторых, раздел программы о народном образовании полностью отвечал его взглядам и не мог быть разработан без него. Здесь содержались требования отмены любых ограничений для поступления в школу любого типа; свободы частной и личной общественной инициативы открывать школы любого типа; полной автономии высшей школы; всеобщего, бесплатного и обязательного обучения в начальной школе, принадлежащей местному самоуправлению; ликвидации неграмотности и разнообразные формы обучения для взрослых.

В Центральный комитет партии из 25 членов избрано 17 москвичей. Правда, из-за стачки железнодорожников петербуржцы не приехали на учредительный съезд. Но и на первом, и на прошедшем через несколько месяцев втором съездах Вернадского избирают в Московский и Центральный комитеты. Рядом Шаховской и Корнилов, который в самые горячие месяцы революции жил в Москве, в основном у Вернадских. Председателем партии избран Петрункевич, товарищем председателя – Милюков, генеральным секретарем – Корнилов.

Шли суматошные, длинные дни революции. Августовский указ царя о Думе, так называемой Булыгинской, куда избирать предполагалось по сословиям; борьба против этих планов за «четыреххвостку»; знаменитый Манифест…

В 1919 году Корнилов вспоминал:

«Время это мы, как всегда, проводили у Вернадских. Квартира их (во дворе университета. – Г. А.) была похожа на странноприимный дом, и Наталия Егоровна не знала ни минуты покоя. Каждый из нас, и я, и Шаховской, и Ольденбурги, когда они приезжали, могли обедать и вообще поесть чего-нибудь, когда кому-нибудь из нас было угодно. А мы освобождались для еды в самое разнообразное время. Этот постоянный кавардак не нарушал порядок занятий только Владимира. Наташе удавалось, не знаю уж как, оберегать неприкосновенность его кабинета. Между тем сама Наташа в это время заняла такое боевое положение в партии, что у нее тоже не было свободного времени. Она очень скоро была выбрана секретарем Московского городского комитета вместо Максимова, который не мог выполнять этих обязанностей по флегматичности натуры. И Наташа в течение нескольких месяцев бегала от “ремингтона” к столу и от стола еще куда-нибудь, буквально разрываясь на части.

Дом Вернадских в Москве сделался в это время всем известным пунктом. В сущности, у них в доме сосредоточивались и секретариат к.-д. партии, и секретариат городского комитета, и своего рода центр по части всяких университетских дел и вопросов. Сын Наташи Георгий, тогда студент университета, и его товарищ М. В. Шик, и другие служили у Наташи помощниками и секретарями. Телефон, не переставая, звонил в прихожей, и иногда, заняв место у телефона, приходилось по часу не отходить от него.

Владимир в это время принял должность помощника ректора после смерти С. Н. Трубецкого, так как помощник ректора А. А. Мануйлов был выбран ректором. Чтобы дать понятие об этой должности, чисто хозяйственной, достаточно сказать, что в Московском университете штат подчиненных ему служащих был рассеян по всему городу и составлял около трех тысяч человек. И обязанности эти Владимир нес полгода, но вовсе не на шутку»34.

В такой атмосфере наступило 17 октября – день единственной и последней, по их мнению, победы демократии. В Москве Манифест вызвал праздник. Корнилов вспоминает, как выступал с бочки у Большого театра, поздравляя общество со свободой. Вечером состоялся грандиозный банкет. Один из выступавших сказал, что, если бы в борьбе за свободу давали Георгиевские кресты, он первым вручил бы его одному из здесь присутствующих, и потянулся чокаться с Шаховским. И все шумно бросились к Дмитрию Ивановичу, как будто ему действительно вручили орден за свободу. Он и в самом деле был его достоин.

В сущности, их клятва, данная в ночь после похорон Шурочки, выполнена. Строй в России менялся, неся в себе следы их усилий.

Правда, свобода дарована, но не обеспечена юридическими гарантиями, а Дума не названа законодательным учреждением.

Шаховской и Корнилов в ноябрьские дни поселились вместе во флигеле на Воздвиженке и отсюда наблюдали анархию, названную Декабрьским вооруженным восстанием в Москве. То была, как писал Корнилов, неосмотрительная затея безусых революционеров, которых и число-то не превышало тысячу человек. Побывав на Пресне в университетской обсерватории, Вернадский пишет сыну, что картина разрушения произвела на него удручающее впечатление. Он не сочувствовал ни одной стороне. Идея свободы несовместима с идеей насилия – главным орудием социалистов. Как и правительственный террор, так и движение масс – проявление темных сил, считает он.

События сделали друзей знаменитыми. В дополнение к книжке о втором земском съезде с их портретами выходит сборник биографических очерков, где Вернадскому посвящена, пожалуй, самая крупная статья среди других. Вероятно, не только из-за политического веса, а из-за богатства его жизни.

Ни о ком так не сказано здесь, как о нем: «В. И. Вернадский является одним из самых видных деятелей освободительного движения. Крупный ученый, даровитый профессор, убежденный и стойкий общественный деятель, симпатичный по всему своему облику человек, В. И. имеет все шансы на то, чтобы сыграть крупную роль в качестве государственного деятеля обновленной России»35. А причина известности – в особой открытости жизни и его, и Шаховского, чей портрет и «послужной список» приведены рядом. Ведь они жили по девизу братства: «Жить для других, жить открыто!», хотя первая часть его никогда не казалась ему правильной. Жить ради людей нельзя. Но вот вторая часть формулы – открытость жизни – соблюдалась ими легко и просто. И тогда, и сейчас в жизни Вернадского не оставалось темных углов и потаенных мест. Напротив, он стремился максимально проявить себя и сохранить все приметы своей жизни, ее свидетельства. Его архив полон и приведен в полный порядок. Он не выбрасывал даже самую незначительную бумажку, если на ней сам или его близкие что-то записали.

Прогноз о нем как о государственном деятеле тут же и начал сбываться.

* * *

Но сначала еще об одном, негосударственном событии. Кажется невероятным, но, несмотря на занятость общественной работой, научная продуктивность Вернадского возрастает. Выходят из печати минералогические и кристаллографические статьи и лекции, специальные и более популярные работы об истории науки и людях науки.

Корнилов неспроста упомянул о неприкосновенности рабочего кабинета. Хозяин его работал каждый день, как Лев Толстой, – без выходных и праздников. Отдых означал всего лишь перемену занятий. Уезжая в Полтаву или Вернадовку, брал с собой книги и записи.

Сказывались и строгая упорядоченность, и постоянное совершенствование рабочего дня, самодисциплина, привитая с детства. Ценил минуту. Один из вхожих в дом людей, муж племянницы Наталии Егоровны геолог Александр Михайлович Фокин замечал, что, если до обеда оставалось 15 минут, Вернадский не ожидал его праздно, а тут же брал книгу или запись. Он называл это сбережением «кусочков времени».

Велика роль Наталии Егоровны, жившей интересами научной работы мужа. Недаром Нина Владимировна называла ее ангелом-хранителем. Она избавляла мужа от всех бытовых забот и хлопот.

Домработница Вернадских Прасковья Кирилловна Казакова, служившая у них с 1908 года и ставшая почти членом семьи, желая подчеркнуть удаленность хозяина от всех домашних дел, рассказала как-то запомнившийся ей эпизод. Хозяин проходил мимо плиты, где выкипало молоко, выключил огонь и спросил ее, правильно ли он сделал. «Настоящий был профессор, – умозаключила добрейшая Прасковья Кирилловна, – ничего не знал».

Итак, имя Вернадского уже заметно в ученом мире. В феврале 1906 года приезжает из Твери Федор Ольденбург и передает ему устное сообщение брата: два академика-геолога Феодосий Иванович Чернышев и Александр Петрович Карпинский предлагают Вернадскому баллотироваться в Академию наук.

Вернадскому жаль оставлять Москву, университет, свой Институт, налаженный учебный и научный конвейер, отдаляться от московских друзей. Но собственный научный рост заставлял сосредоточиться полностью на ученой деятельности и сделать выбор в пользу науки. А учеников можно постепенно перевести вслед за собой.

Что такое академия, он знал хорошо. И по общению с Сергеем, который с 1900 года состоит ее членом, а недавно стал непременным секретарем, и по истории, когда изучал жизнь Ломоносова, других русских ученых.

Учредив Академию наук, Петр I отдал на ее содержание доход от двух финских городов. Но хотя она и жила на государственные средства, старалась быть независимой и самоуправляемой организацией. Тогдашний академик – это не высокопоставленное лицо и не государственный служащий, а научный рабочий высокого ранга, наиболее квалифицированный и наиболее работоспособный ученый. Должность далеко не почетная, а трудовая. Естественник, во всяком случае, обязан везти огромный воз изучения и описания гигантских пространств России. Причем нужно было заниматься этим не с помощью огромных институтов, а самому, с молотком в руках летом, в экспедициях и за микроскопом зимой в камеральной работе. Нужно вести и большое музейное дело.

К началу века Академия наук росла вместе со всем обществом, занимая видное место и в общественной жизни, что видно по «Записке 342-х». Она давно стала полностью русской, что тоже немаловажно, то есть перешла на русский ученый язык, который создан был уже к середине XIX века. Ботаник и физиолог растений, учитель по университету Андрей Сергеевич Фаминцын рассказывал ему, как, войдя в Академию наук в 1878 году, он застал еще «немецкое засилье». Когда, по обычаю, он хотел произнести речь, оказалось, что ее нужно произносить по-немецки. Как можно говорить научную речь на этом «птичьем языке», сказал ему один из академиков, имея в виду русский язык. Фаминцын поднял скандал и произнес речь по-русски. Всю жизнь он боролся с остатками «немецкого духа» в академии.

Теперь уже никто не назовет русский научный язык птичьим. Русская наука стала частью мировой, хотя, не признавая национальности в науке, Вернадский испытывал к немцам благодарность за обучение. Ведь и немецкий язык в свое время был «птичьим». Ученый был обязан говорить тогда только на благородной латыни, которая обеспечивала единство интернационала ученых.

Академия наук давала более прочное и более достойное положение, чем униженное подминистерское состояние профессора. Тоже немаловажное соображение для человека с сильно развитым чувством собственного достоинства. В письмах и дневниках Вернадского часто мелькают мысли о том, чтобы уйти, не терпеть далее начальственные ограничения.

Пятнадцатого февраля 1906 года Владимир Иванович приехал в Петербург и провел переговоры со всеми заинтересованными лицами. Он дал согласие баллотироваться, тем более что шел в академию со своей идеей: приблизить минералогию к жизни, к делу освоения территории страны. Для этого нужна лаборатория, а ее пока в академии нет. Есть музей, при котором лабораторию устроить можно. А до той поры согласился выполнять свои обязанности, но не выезжать пока из Москвы, делить время между двумя столицами, преподавая в одной и заведуя минералогической частью геологического музея – в другой. Со всеми его условиями Чернышев и Карпинский согласились.

После бумажной переписки 4 марта 1906 года состоялись выборы, и Вернадский взошел на первую ступеньку академического звания. Она называлась официально «адъюнкт по минералогии Санкт-Петербургской Академии наук». Далее предстояло стать экстраординарным академиком (если его научная результативность будет возрастать), а затем и ординарным, что соответствует сегодняшнему званию действительного члена. Продвижение произошло быстро, первое через два года, второе – в 1912 году.

* * *

В начале 1906 года в стране проходили выборы в Государственную думу. Царь с царицей напрасно рассчитывали на поддержку народа: на волне успеха земских съездов к своей победе шли либералы. Все их лидеры выдвинули свои кандидатуры и не сомневались в избрании. Правительство смирялось с переменами.

Вернадский ощутил это по встрече с Витте, которая состоялась по его просьбе 1 февраля 1906 года. Витте не советовал пока возобновлять работу университетов, так как состоится открытие представительства и в столицах вовсе ни к чему студенческие забастовки и усмирение их военной силой. «Могут произойти несчастия, которые нельзя поправить и ответственность за которые они не хотят брать на себя. Наконец, осенью могут измениться все отношения в стране, и достигнуты известные более нормальные условия жизни, так как будет Государственная дума с довольно большими правами и реформированный Государственный совет. Как бы там ни было, это факт крупнейшей важности, который может вызвать полное изменение в жизни страны, ибо будет новый источник власти, регулирующий ее жизнь. Сверх того в Государственном совете будут представители университета, которые могут непосредственно влиять на правительство, и положение профессоров в бюрократической машине и рутине будет иное. Вот сущность указаний»36. Кстати сказать, все из оппозиционного лагеря, кто встречался с Витте этой зимой, отмечали его крайнюю усталость и растерянность.

Конечно, всё оказалось немного не так, а многое – совсем наоборот, особенно насчет положения профессоров. Но, конечно, долгожданная Дума и реформированный Государственный совет состоятся и более того – Вернадский будет в нем заседать вместе с Витте. Вот только председательствовать в правительстве Витте осталось совсем недолго. Придворная клика не простила ему разработки Манифеста 17 октября и прогнозирования конституционных перемен. 22 апреля он будет уволен.

А 26 апреля выйдут, наконец, долгожданные Основные законы, учреждавшие новый государственный строй – монархию, ограниченную парламентом. Они, правда, не назывались конституцией, но все же во многом были списаны с земских резолюций. И вот торжественный акт состоялся. Нигде не удалось найти сведений, что Вернадский на нем присутствовал, в его бумагах их нет. Но по своему статусу он не мог не присутствовать в Зимнем дворце 27 апреля 1906 года.

Наступление демократии, поскольку оно по замыслу земцев нисходило с высоты престола, было обставлено со средневековой пышностью.

Утром императорский катер «Александрия» вышел из Петергофа и вскоре величаво вошел в пустынную Неву. Сначала подошел к Петропавловке, где царская семья сошла на берег. В соборе Николай II преклонил колена перед могилой отца и вознес молитву. Потом поднялись вновь на борт, пересекли Неву, причалили к Царской пристани. Николай, обе императрицы и сопровождающие сошли на берег. Градоначальник В. Ф. фон дер Лауниц отдал рапорт. Под возгласы гвардейцев, грянувших «ура!», под колокольный звон всех церквей августейшая фамилия проследовала в дворцовые покои.

А со стороны Дворцовой площади все прибывали и прибывали приглашенные. Иностранные послы. Двор. Правительство в полном составе. Адмиралы флота и генералы армии. Губернаторы и предводители дворянства всех губерний. Главы крупнейших городов. Капитаны промышленности и торговли. Все в парадных мундирах и костюмах, при полных орденах. Дамам было назначено быть в национальных русских платьях. Они заполняли Георгиевский зал и располагались в его гигантском объеме у окон, оставив свободным проход. В середине установлен аналой.

Вернадский должен был стоять среди членов Государственного совета по правую сторону трона. На противоположной от них стороне выстроились виновники торжества – члены новоизбранной Государственной думы. Они представляли собой уже более демократическую смесь одежд: фраки, сюртуки и даже пиджаки, кое-кто в национальной одежде: в кафтанах, казакинах, польских жупанах. Картину дополняли камилавки и чалмы духовенства. На хорах – оркестр, художники и, конечно, масса журналистов.

В 13 часов 50 минут из дверей зала чинно, смешно выкидывая ножки в чулках, вышел церемониймейстер, за ним скороходы и другие придворные чины; камер-юнкеры внесли императорские регалии: скипетр, корону, державу, Государственное знамя и Государственный меч. Они расположили знаки власти возле трона. Наконец появляется Николай в мундире Преображенского полка в сопровождении Марии Федоровны и Александры Федоровны. Обе в кокошниках. Царь приближается к аналою, совершает крестоцелование. Молебен возносит митрополит Петербургский и Ладожский Антоний. Затем царь поднимается на возвышение и садится на трон. Барон Фредерикс подает ему папку с Царским Словом. Николай встает, делает шаг вперед и начинает:

– Всевышним промыслом врученное мне попечение о благе Отечества побудило меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа.

Царь приветствует депутатов, коих он повелел возлюбленным его подданным избрать, и наказывает вести дела, памятуя, что для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права.

– Господь да благословит труды, предстоящие Мне в единении с Государственным советом и Государственной думой, и да знаменуется день сей отныне днем обновления нравственного облика земли Русской, днем возрождения ее лучших сил.

– Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас поставил, и оправдайте достойно доверие Царя и народа. Бог в помощь Мне и вам!37

(Родичев, понимавший толк в ораторском искусстве, отмечал потом в узком кругу, что речь была написана очень хорошо, а Николай произнес ее еще лучше: с правильными интонациями, звучно, с пониманием каждого слова.)

Преображенцы снова грянули «ура!». Оркестр исполнил специально заказанный к такому торжеству А. К. Глазунову Народный гимн. Первый и последний гимн демократической России. Затем царь и придворные в том же торжественном порядке проследовали к выходу.

Свершилось!

Депутаты, кто в радостном воодушевлении от церемонии, а кто и в смущении, что ответных речей не предусмотрено, потянулись из дворца.

У крыльца Зимнего петербургская публика встретила депутатов приветствиями, как победителей. В публике их узнавали: «Петрункевич!», «А это Родичев!» Смущенного Федора Измайловича студенты подняли на руки и понесли к пристани. К Таврическому дворцу депутаты отправлялись на пароходе. Из окон знаменитых Крестов махали платками. Доносились крики политических: «Свобода!», «Амнистия!»…

По Шпалерной улице депутаты шли сквозь восторженные толпы под крики «ура!» и даже «кадеты, ура!». Предназначенный для Думы дворец накануне отремонтировали, поставили дополнительные телефоны. Настоятель дворцовой церкви о. Вениамин освятил помещения, окропив все углы святой водой.

В 16 часов Екатерининский зал дворца заполнился. Правую ложу заняли министры во главе с председателем Горемыкиным. Митрополит Антоний отслужил молебен. Государственный секретарь Иксюоль фон Гильденбранд прочел царский указ от 24 апреля о порядке открытия Государственной думы. Статс-секретарь Фриш произнес речь и открыл заседание.

Сначала избрали председателя Государственной думы. Как член самой большой фракции, им легко стал член ЦК конституционно-демократической партии Сергей Андреевич Муромцев, накануне утвержденный на заседании кадетской фракции, председателем которой стал, естественно, Петрункевич. Секретарем Думы был избран Дмитрий Иванович Шаховской. Действительно, свершилось по его слову: И не пустяк твои мечтанья!

Ведшая летопись думских заседаний журналистка Ариадна Тыркова писала, что Шаховской побегал, побегал и как-то удивительно быстро наладил внутреннюю работу небывалого для России учреждения.

«И все же я с какой-то непоколебимой верой смотрю в будущее, – писал Вернадский жене в июне, не предчувствуя еще опасности. – Я не верю в возможность дикого и бессмысленного конца этому движению, ибо давно подготовлявшееся народное движение захвачено идейным потоком. Могут быть случайности, временные падения, но в общем великая новая демократия выступила на мировую арену»38.

Началась двухмесячная эпопея борьбы самой умной 1 – й Думы с правительством. В опубликованном своде Основных законов статус Государственной думы был не вполне четко определен. Она была лишена законодательной инициативы в части Основных законов (хотя некоторые въедливые юристы и говорили, что можно принимать важные законы, не называя их основными). При этом как бы задумывалось, что Дума будет только утверждать законопроекты царя и правительства и передавать их в Государственный совет.

Деятельность Думы продолжалась два месяца и одиннадцать дней. Она начала с того, что, лишенная возможности обращения к царю при своем открытии, приняла верноподданный адрес, в котором провозглашала: гарантии свобод;

ликвидацию чрезвычайных законов;

отмену ограничений законодательной деятельности Думы;

уравнение в правах всех граждан;

амнистию политических заключенных;

реформу управления;

отмену смертной казни.

Муромцев лично отвез адрес в Петергоф, но никакой реакции царя не последовало. Двор просто угрюмо наблюдал за деятельностью депутатов.

Те же приступили к законодательной работе. Обсуждались законопроекты: аграрный, о равноправии, о неприкосновенности личности, о запрете смертной казни.

Последний законопроект был принят в Думе по всем правилам и единогласно. Он весьма краток:

Ст. 1. Смертная казнь отменяется.

Ст. 2. Во всех случаях, в которых действующим законодательством установлена смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием.

Далее этот законопроект был отправлен в Государственный совет.

* * *

Здесь эстафету принял Вернадский, которому партия назначила миссию не депутата Думы, а члена Государственного совета.

Дело в том, что согласно царскому указу две трети совета, как и прежде, должны назначаться им из числа высших сановников, а одна треть избираться по куриям – от общественных организаций и профессий. Вернадский выдвигался от академической курии, в которую входили преподаватели университетов. Вместе с ним выбрали также Евгения Николаевича Трубецкого, харьковского профессора Дмитрия Ивановича Багалея, других ученых.

Таким образом, согласно державному предначертанию и царскому пониманию организации свободы, Государственный совет превращался в некое подобие верхней палаты, которая должна утверждать законопроекты, прошедшие через Думу.

Есть огромное полотно Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея его учреждения». Он написал его на заказ в 1903 году. Картину можно увидеть в Русском музее, где для нее выделен целый зал. Золотое и красное. Блеск шитья и позументов, ленты и мундиры, звезды и ордена. Старческие седины, огромные бакенбарды, усы. Но что удивительно: старцы, долженствующие изображать государственную мудрость, отнюдь не выглядят у Репина умными. Все они написаны в разговорах, группами и все больше в профиль. А профиль, как известно, невыразителен, поскольку не видно взгляда. Инстинкт живописца не подвел Репина, ему пришлось писать профили, поскольку он не обнаружил умных глаз, которые стоило бы изобразить.

Придя в Государственный совет, Вернадский застал именно картину Репина и испытал большое разочарование. Первое заседание открылось, опять очень торжественно, но бесплодно, в Дворянском собрании (ныне здание филармонии). Вскоре Вернадский убедился, что никаких правильных занятий не предусмотрено. И председатель совета, престарелый и болезненный граф Д. М. Сольский, и величественные старцы с трудом воспринимали необходимость законотворчества. На верхнюю палату парламента не очень похоже.

Действительно, внешность блестящая, вспоминал он через 20 лет: великолепный Мариинский дворец, где мундиры замечательно гармонировали с интерьерами. Вышколенные лакеи в белых перчатках разносят кофе и булочки (на которые почему-то, запомнилось ему, будто голодные, набрасывались члены совета). «Речи – Боже мой! – из письма 30 апреля 1906 года. – Это что-то невозможное. Подумываешь иногда уйти с самого начала»39.

Конечно, были люди с именами и большим внутренним содержанием, такие как Витте, Кони, Ковалевский, Таганцев и др. Но не они задавали тон. Разобравшись, он пришел к печальному выводу, что большинство членов совета озабочены в основном личным устройством, добыванием мест для многочисленных родственников и т. п. Да и пришедшее в совет выборное пополнение, уже не в лентах и мундирах, а в простых сюртуках и пиджаках, тоже, к сожалению, не отличалось государственным мышлением.

«Вчера было заседание “прогрессивных” членов Государственного совета выборных и назначенных. Впечатление очень тяжелое и безнадежное. И безнадежное с двух сторон – с одной стороны в смысле необычайно малой умственной силы, а с другой – и потому, что ведь это “цвет” Государственного совета! Мы почти наверно отделимся от них, и это вырешится сегодня, так как мы будем проводить наши взгляды до конца»40.

Итак, первое дело, которое он поднял в Государственном совете, был поступивший закон об отмене смертной казни. Вернадский отстаивал закон почти в полном одиночестве. Он произносил речи, писал специальную записку о смертной казни, вошел в Комиссию по законопроекту, вел отдельные переговоры со множеством членов совета, выступил в газете «Речь» со статьей. В ней он не стал посвящать публику в парламентские хитросплетения, а обратился к уму и совести граждан, к их «общественному пониманию»:

«Сотни казней, сотни легально и безнаказанно убитых людей в течение немногих месяцев, в XX веке, в цивилизованной стране, в образованном обществе! Если бы нам сказали об этом как о возможном и вероятном несколько лет назад, мы сочли бы это дикой фантазией. Когда в некоторых кругах русского общества, перед наступлением революции носился страх ее кровавых дел, – этот страх обращался в сторону революционеров. Революция пришла, и оказалось, что правительственная власть стоит далеко впереди их, что на ее совести несравненно больше крови и больше убийств… И занесенная кровавая рука власти не останавливается. Правительственный террор становится все более кровавым.