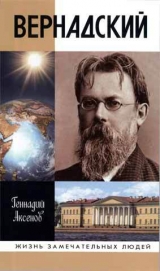

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)

Может ли развиваться свободная научная работа вообще во всяком социалистическом государстве?

Говорят (вероятно, в эмигрантской печати. – Г. А.) о том, что сейчас реакция движется “вправо” – но куда идти “вправо”, идти дальше в существующей реакции с точки зрения свободной научно творящей человеческой личности? Сейчас нет свободы слова и печати, нет свободы научного искания, нет самоуправления, нет не только политических, но даже и гражданских прав. Нет элементов уважения и обеспеченности личности. Худшее, что может быть – сохранение режима при замене советских “Правды” и “Известий” – “Новым временем” или “Колоколом”, насилия комунистов – Союзом русского народа – но это безразлично. Даже в последнем случае гражданские права упрочатся»7.

Он чувствует себя иногда лазутчиком в большевистской стране. Скрываться и зашифровывать свои произведения особенно нет нужды, ибо его научные идеи и язык им недоступны. Значит, пока сохраняется этот режим, нужно блюсти профессиональную честь и творить недоступные им духовные ценности. Впрок.

Усилия кадетской эмиграции в политической области благородны, но обречены. Дневник 1 марта 1923 года: «Статья Милюкова о монархии и республике в “Последних новостях”. Схоластический спор, далекий от жизни. Демократия, монархия – все это сейчас получило другой смысл. Кто верит этим формам жизни как формам? Важно содержание: свобода слова, мысли, веры. Обеспечение личности, собственности – как необходимое условие защиты личности. Работа культурная. Работа над будущим человечества: организация знаний. Это может быть при любой форме. Кто сейчас может дать больше? Царь или “республика”? Важно, чтобы мысль молодежи и других направлялась на содержание, а не на форму»8.

С Милюковым виделся несколько раз, но политические вопросы не обсуждались. Виделись по-дружески, «старая с молодости связь не порвалась», как он писал.

Из всей новой эмиграции он больше всего хотел бы увидеться с Иваном Ильичом Петрункевичем, для которого он чудесным образом воскрес из мертвых. Зимой 1921 года, когда Петрункевич жил в Америке у сына, преподавателя Йельского университета, он в отчаянии писал Федору Измайловичу Родичеву: «Имеете ли вы какие-нибудь сведения о Влад. Ивче Вернадском? В Нью-Гавен на днях приехал из Нью-Йорка помощник заведующего биологической станцией в Севастополе. <…> Вот этот г. Гольцов рассказывал нам, что в русском посольстве в Вашингтоне получено известие о расстреле Владимира Ивановича. Его образ с той поры не покидает меня. Я очень люблю его, даже больше, чем думал, только теперь это чувствую, и его умные глаза все время смотрят на меня, точно говорят мне: вот видите, я остался здесь, чтобы служить России и погиб… <…> Этот вопрос я читаю в его глядящих на меня глазах и мне бесконечно тяжело думать, что его уже нет»9.

Теперь они оба, и Иван Ильич, и Федор Измайлович, живут рядом, в Женеве и Лозанне. Очень хотел и даже готовился приехать к ним, но средств так и не нашел. Зато остались девять замечательных писем Вернадского к Петрункевичу, написанных из Франции и Германии. С ним обсуждает и ему объясняет свое неучастие в политике, которое основано на сознании, что гораздо важнее сейчас культурная и бытовая работа. Быт сильнее в борьбе против коммунистов, чем все заговоры, интервенции, которых к тому же нет, а есть «болтовня а la Милюков, Кускова и т. д.». Сил у эмиграции нет, идеалы многих чужды в современной русской среде. Как изменится власть – трудно сказать. Сохранится ли единство страны – тоже неизвестно. «А сила русская сейчас в творческой культурной работе – научной, художественной, религиозной, философской. Это единственная пока охрана и русского единства, и русской мощи»10.

Летом 1923 года в Париже побывал Ольденбург и по возвращении написал книгу «Европа в сумерках на пожарище войны. Впечатления от поездки в Германию, Англию и Францию летом 1923 года». Название для дорожных впечатлений и наблюдений не совсем соответствовало содержанию, надо сказать. По тексту никаких сумерек усмотреть нельзя. Наоборот, автор описывает определенное возрождение деловой жизни, улучшение образования и т. п. Название книге, вероятно, присвоено из конъюнктурных соображений (все-таки свойственных Ольденбургу) и одновременно с несомненной целью прохождения. Но в эмиграции не особенно разбирались в содержании. Во французских ученых кругах книга тоже вызвала неодобрение, даже скандал. Ольденбурга, а за ним и Ферсмана стали считать чуть ли не предателями и пособниками большевиков.

Вернадский имеет особую позицию. В письме Петрункевичу ее объясняет. Ошибки, которые допускают люди, вынужденные сотрудничать с властями, неизбежны. Компромисс есть компромисс, и очень трудно в нем установить границу допустимого. Ему самому, например, нетрудно держать дистанцию во взаимоотношениях с властями: он с ними практически и не общается. Но за него приходится общаться Ферсману и Ольденбургу. Они вынуждены выгораживать его и всех остальных академиков, сохраняя их научную независимость. Из Парижа этого не видно. Ольденбург и Ферсман иногда, естественно, перенимают советский стиль и язык. Но надо помнить ценность того, что они спасают соглашением с правителями. Всем стать в позу гражданского неповиновения невозможно.

В письме он проводит историческую аналогию с временами монгольского завоевания Китая. Один из китайских мандаринов сделался ближайшим советником Чингисхана. И благодаря ему, а не другим, которые оказали монголам сопротивление и стояли как бы на моральной высоте по сравнению с мандарином, Китай остался неразрушенным. Его не постигла катастрофическая участь Средней Азии, например.

В науку приходит молодежь. Традиции научной работы сохраняются, несмотря на массу препон (а когда их не было?). «В числе работ ряд новых лиц. Та молодежь, которая начинала работать в эпоху революции, выросла и в значительной степени не погибла. Всюду сообщают о страстном стремлении к знанию и его исканию при невероятных трудностях жизни. И, несомненно, среди этих людей есть люди низов, которые вышли на поверхность благодаря революции.

Я привык в природных процессах видеть достижение результата гибелью многих – одна тмильона родившихся рыб, например, доживает до зрелого возраста. И вот, если в стране есть достаточное количество ростков – она может выжить, и тогда деятельность таких людей, как Ольденбург, оправдается»11.

Он знает многих, которые пошли в сотрудничестве дальше, чем его друг. Но имеем ли мы право на осуждение? В жизни не все поддается рационализированию.

И, конечно, весь их диалог (о словах Ивана Ильича можно судить только по репликам Вернадского, в его архиве ответов нет) сводится к судьбе страны и шире – к судьбе цивилизации. «Я не знаю, будет ли расцвет русской жизни или начнется то падение, какое, например, пережила испанская нация? Нельзя забывать, что сейчас все сдерживается террором, моральные основы комунизма, а мне кажется и социализма, в России иссякли. Сдерживать долго террором и убийствами нельзя и когда эти путы исчезнут – проявится настоящее содержание русской жизни. Не знаю, не развалится ли тогда Россия и, в частности, не отойдет ли в новое Украина – национальное самосознание в которой за эти годы делает огромные успехи. Мне представляется, что думать сейчас о реставрации в России – немыслимо. И в то же время, несомненно, в стране идет своеобразное творчество. Здоровые силы в ней очень велики»12.

* * *

Интеллектуальный багаж, привезенный в двух чемоданах, сразу, конечно, пущен в дело. Наталия Егоровна непрерывно переводит и перепечатывает, и уже в конце 1922 года появляются результаты. Специальные статьи печатает в академических французских журналах. В английскую «Природу» отдает работы общего содержания.

Тринадцатого декабря 1922 года в Латинском квартале развесили афиши о лекциях Вернадского. Читал он их по-французски, тщательно готовясь. Записалось на курс не так много, но, что странно, оказалось несколько студентов из франкофонных районов Индокитая.

В марте пишет Ферсману, что до окончания курса осталось две недели: «Над лекциями работал с большим интересом и, хотя и трудно каждую неделю составлять французскую часовую лекцию, но в конце концов вышел благополучно. У меня французская рукопись более 200 страниц – будет до 270, и я буду ее сейчас же обрабатывать для печати, причем даю в примечаниях литературу и отдельные экскурсы. Так или иначе, даю синтез своей работы всей своей жизни»13.

Конечно, речь идет о книге. Математик Эмиль Борель от имени факультета предложил ему помощь в переговорах с издательством, которое могло бы выпустить его лекции отдельной книгой. Вернадский был обрадован, заключив договор с издательством «Алкан», выпускавшим научную литературу. С помощью Наталии Егоровны начал готовить рукопись к печати. Наталия Егоровна перевела и другую книгу, минералогическую, но она не вышла во Франции. Вернадский пересылал ее порциями в Петроград, и в 1923 году она была напечатана. Так перекочевало в две книги содержимое двух чемоданов.

Пока книга готовится, просит продления командировки до осени 1923 года, спокойно обрабатывает свои рукописи и думает над новыми трудами.

Ему уже 60, но мысли и мечты юношеские. Все еще только начинается, хотя приехал теперь не учеником. Пишет Личкову: «Мне хочется сделать здесь – в хороших условиях – работы гораздо больше, чем я делаю. Мечтаю об организации особой биогеохимической лаборатории, но на это не так легко найти средства»14.

То же и Ферсману: «Я очень сознаю, что мне надо было бы скорее вернуться, но, несмотря на все мое сознание, я, наоборот, хочу здесь дольше остаться, и буду просить продления командировки. В мои годы надо кончать дело своей жизни – а таким для меня является научная работа. Издав геохимию и минералогию, переработав живое вещество и силикаты – в общем, я его закончу»15.

Он не предполагал, что идея живого вещества еще только разворачивается, что она преподнесет ему немало сюрпризов и что закончить ее не так-то просто. Не так просто ее даже начать.

* * *

Упоминаемое мечтание об особой биогеохимической лаборатории – не просто отвлеченное пожелание. Он действует, пытаясь заручиться поддержкой многих организаций, прежде всего за океаном и за Ла-Маншем. Обращается в единственное известное ему крупное учреждение, которое может создать задуманный институт или большую лабораторию, – Институт Карнеги в Вашингтоне. Но повсюду получает отказ.

Париж – перекресток научных идей. Но источники их, как и средств поддержки ученых – увы! – перемещаются за океан. Пока Европа воевала, а поднявшаяся было в научном отношении Россия корчилась в социальных муках и в лучшем случае достигла бы только довоенного уровня, американская мысль в условиях полной свободы поиска и раскрепощенного бизнеса поднималась как на дрожжах.

Еще в молодых спорах в мюнхенском кафе «Луитпольд» он, помнится, предрекал большое будущее английскому научному языку как языку международному. Теперь его предсказание сбывается. Только немцы пытаются еще создать международные научные центры, но это малоплодотворные попытки, пишет он Личкову. Им так или иначе придется все переводить на английский, если не хотят отстать. Ошибочна основанная на политической конъюнктуре и ориентация русских на немецкую науку. Два неудачника, Германия и Россия, сближаясь, пытаются за счет друг друга выйти из изоляции. Но наука едина, и вряд ли можно в ней отгородиться. Вернадский с огорчением пишет о вражде французских и немецких ученых, которую он наблюдает.

Наконец-то окунувшись в научные журналы («как с Северного полюса!»), в разговоры и диспуты, он чувствует себя в центре той научной революции, которую считал самой могущественной силой в мире. Наука пока еще не так эффектна, как речи в парламентах или в политических конгрессах, ее слово тихо, но это скромность силы…

За три месяца до приезда Вернадского в Сорбонне прошел публичный диспут Эйнштейна и Бергсона – двух властителей дум научной Европы. Диспут запечатлелся в истории науки столкновением математического и биологического мышлений. Эйнштейн думал, что только физика может понять, что такое время, а построения оппонента – это психология. Бергсон доказывал, что физика постигает не время как таковое, а создает только математические фикции. Она не понимает природу времени. Время создается как темный, нерасчлененный поток человеческого бытия. Бергсон считал, что философствующие адепты теории относительности, думая, что построили полностью относительный мир, наоборот, укрепили всех в подозрении, что время – одно, что никакой множественности времен не существует. Теория относительности ввела в свои построения – и неустранимо ввела – наблюдателя, живого человека и тем обеспечила универсальность описания Вселенной с любой точки зрения. Они стали равноценны, эти точки отсчета.

Еще в Средние века европейские живописцы изобрели перспективу и этим приемом нашли способ связать то, что мы видим около себя – с дальним миром на любую глубину. В картину была введена точка зрения автора, которая обеспечила единство изображения. Творцы теории относительности, прежде всего Гендрик Лоренц, теперь сделали ровно то же самое. Они нашли способ математического описания далеких и быстрых тел, присвоив им систему отметок и связав их со своей точкой отсчета определенными преобразованиями метрических единиц.

Диспут имел необычное последствие в виде книжки Бергсона «Длительность и одновременность», вышедшей в том же году. Вернадский тогда же прочел ее и не просто оценил. Она стала толчком к полному изменению его представлений о времени и пространстве, которое вскоре у него произойдет. 10 декабря 1922 года сообщает Л ичкову: «Все здесь переполнено теорией Эйнштейна, новыми достижениями в атомных науках и астрономии. Я весь погружен в эти новые области… Мне кажется, сейчас переживается такой момент, равного которому не было в истории мысли. Но впереди всех англосаксы»16.

Не только физика переживала период революционных потрясений. На эти годы падают новые открытия в антропологии и этнографии, появляются новые теории в лингвистике, психологии. Вернадский, как всегда, охватывает все, не только науку, но и философию, и даже искусство. И живые связи его разнообразны.

Дневник 19 июня 1923 года: «Вчера на диспуте Masson Oursel. Его работы, некоторые давно, еще в Крыму, читал в “Философском обозрении”, интересны по концепции. Позитивизм. Поражает французское употребление “positivisme”, – “positiviste” – отлично от нашего. Синоним научного, точного. Еще старое, до-Контовское? Masson Oursel ярко проводит необходимость изучения единого процесса мысли всего человечества. Невозможность основываться на единой культуре христианства и Западной Европы теперь ясна. Китай, Индия глубоко охватывают человечество. Искусство, поэзия, философия. Это значение его работы было подчеркнуто.

Он запутался в идее, что философия и наука одна категория. История философии – наука. Но философия – нет. Об этом еще помню разговоры с С. Трубецким»17.

Культурная жизнь эмиграции, не связанная с политикой, тоже привлекает. Погружается в свежую литературу, издающуюся в Париже и Берлине. Многое возвращает к личным воспоминаниям, в особенности уже написанные в изгнании мемуары о близких и таких далеких годах.

Умственная жизнь эмиграции усилилась, когда прибыл в Европу «философский пароход» с высланными из России учеными. В дневнике после чтения книги Густава Шпета об истории русской философии: «Во многом начало критического отношения к развитию русской мысли. Ясно, что вся история осознана неверно.

Мы видим, к чему пришло движение мысли русской интеллигенции – к теперешнему большевизму: идея диктатуры, полицейского государства, отсутствия свободы.

Цель оправдывает средства. Сила. Диктатура одного класса. Отсутствие уважения к человеческой личности. Отсутствие чувства независимости (иррациональности) знания и религии»18.

Но как хороши, как сильны идеи, если не проводить их в жизнь! Если использовать их для воспитания души, а не для обслуживания «мужицких интересов».

Побывал на лекции Николая Лосского. И всколыхнулись думы о Москве начала века, о прекрасном брожении мысли. Православная философия, разговоры с Сергеем Трубецким в Минералогическом кабинете. Еще во времена ВСЮР он часто чувствовал, насколько необратима жизнь, как трагически недостижимо прошлое. Хорошие, умные, во всех отношениях достойные люди, – но остаются в прошлом, и ничего с этим не поделаешь.

А к англосаксам поехал осенью 1923 года. В Ливерпуле собиралась ежегодная сессия Британской ассоциации. Чуть ли не каждый год происходят крупные события в науке и все стремятся общаться, поэтому каждая сессия – праздник мысли. Сессия длится целую неделю, с 12 по 19 сентября. Председательствует на этот раз некоронованный король физики Эрнест Резерфорд. Вернадский не преминул с ним познакомиться.

В сохранившейся у него программке сессии среди докладчиков можно обнаружить всех знаменитых естествоиспытателей того времени. Сам он записан в секции «В» 17 сентября в 11.45. За ним следует с «Химией гафния» Георг Хевеши. Совсем недавно тот со своим сотрудником Костером открыл этот новый химический элемент и приглашен работать в Институт Бора.

Ферсману: «Видел в Ливерпуле Hevesy. Он удивляется, что не получил от Вас ответа на письмо и ждет цирконовых минералов – для изучения гафния. Он производит очень хорошее впечатление, и я думаю, с ним надо завязать сношения. Увлечен геохимией, считает ее наукой огромного будущего. Hevesy – венгерец, работающий в Копенгагене, а его товарищ Костер – голландец.

Сейчас в центре интересов работы молодого датчанина Бора. Я теперь в них углубляюсь и, мне кажется, здесь много важного и для нас»19.

Но, возможно более значимой целью, чем доклад и знакомства, для него было другое дело. Во время пребывания в Ливерпуле Вернадский, по всей вероятности, встретился с кем-то из руководителей базировавшейся здесь биологической станции и оставил ему записку с предложением об организации при ней Биогеохимического института. В декабре того же года записка была опубликована в «Докладах Морского биологического общества» в Лондоне и явилась первым обнародованным текстом с идеей живого вещества, с объяснением целей и задач его изучения. «Масса живого вещества на земной поверхности, несомненно, вовсе не случайна, – писал он. – Является ли она характерной чертой нашей планеты? Постоянна ли она? Эта проблема возникала в умах ученых со времен Бюффона и получала весьма различное решение. Какие соотношения существуют между общими массами различных классов организмов? <…> Разрешение этих (и других) вопросов требует новых данных, которые могут быть получены в результате работы специального биогеохимического института»20.

Но как и с американской стороны Атлантического океана, так и с английской его призыв об институте не был услышан.

Но неожиданно возникла надежда на Францию.

Глава восемнадцатая

«ЭТОГО КРУГА ИДЕЙ НИКТО ЕЩЕ НЕ КАСАЛСЯ»

Книга вышла. – Минерал кюрит. – Свободен и «от», и «для». – «Вычислял сплошь днями…» – Автотрофность. – Гнев на милость. – «Биосфера». – Комплекс Иова

По возвращении из Ливерпуля его ждал сюрприз от Ольденбурга – продление командировки до мая 1924 года.

Оказывается, Лакруа, заручившись поддержкой влиятельных профессоров Сорбонны, по собственной инициативе устроил ему еще один курс лекций в университете и в своем Музее естественной истории. Не сообщая Вернадскому, он сам, как непременный секретарь Парижской академии наук, обратился к своему русскому коллеге с просьбой предоставить возможность Вернадскому еще поработать в Париже. Ольденбург провел такое решение через президиум академии, одновременно поручив Ферсману принять директорство Радиевым институтом.

Итак, на полгода жизнь определена, но не обеспечена. Те небольшие деньги, что он получил за чтение лекций, кончались. Правда, в начале 1924 года в издательстве «Алкан» вышла его «Геохимия», которая принесла кое-какие средства. Но главное, конечно, что она дала ему некоторую известность в ученой среде.

Итак, реальность несколько иная по сравнению с видёнием. Но все же оно сбывается. Как и мечталось, вышла книга. Вернадский посвятил ее Фердинанду Фуке, своему французскому учителю.

В этом труде он обобщает экспериментальный и описательный материалы по истории атомов земной коры, определяет эмпирический, природный состав различных геосфер. Здесь же впервые предложено простое и ясное понятие: «Я буду называть живым веществом совокупность живых организмов, выраженную в весе, в химическом составе, в мерах энергии и в характере пространства»1. К удивительным и совершенно непредсказуемым последствиям приведет последняя простая задача – выразить характер пространства, занятого живым веществом. Но все они – еще впереди.

«Геохимия» замечена. Она подтверждает авторитет его как одного из «отцов» новой науки наравне с Кларком в Америке, Гольдшмидтом, который как раз в те годы выдвинулся в Германии. Она замечена в кругу философов и ученых, примыкавших к Бергсону, и как нельзя лучше отвечала его философии. Об этих откликах он узнал значительно позднее, в другие приезды.

Собственно говоря, понятие о живом веществе давало природно-осязаемое измерение философско-образному понятию Бергсона о жизненном порыве, переводило его с языка категорий на язык фактов.

Усилие, напряжение природы – élan vital — центральное событие, формирующее живой мир. Так считает Анри Бергсон. В то же время живые естественные организмы – не биологически, а химически – оказываются организующими агентами земной поверхности. «Живое вещество более или менее непрерывно распределено на земной поверхности, оно образует на ней тонкий, но сплошной покров, в котором концентрирована свободная химическая энергия, выработанная им из энергии Солнца. Этот слой есть земная оболочка, которую знаменитый австрийский геолог Э. Зюсс почти 60 лет назад назвал биосферой и которая представляет одну из самых характерных черт организованности нашей планеты.

Только в ней сосредоточена та особая форма нахождения химических элементов, которую мы назвали живым веществом»2. Оно увлекает своей жизнедеятельностью все остальное, косное вещество планеты, ибо опережает его по своей энергетической насыщенности, сложности строения и состава, по изумляющей нас динамичности.

В «Геохимии» живое вещество сравнивается с горными породами, минералами, кристаллами, как особая форма нахождения атомов. Отсюда следует важнейший вопрос: случайно ли оно? Любой минерал может образоваться, а может и не образоваться, все зависит от множества химических, термодинамических, геологических причин и их сочетания. Живое вещество в целом неслучайно. Оно не может не быть.

Вернадский все глубже уясняет себе свое сокровенное знание, общую мысль 1916 года – вечность жизни. Книга дает многое ему самому. Посылая ее в Киев Личкову, писал: «Я считаю, что мои представления о живом веществе вносят новое и важное в понимание природы, и связное их изложение составляет не науку, конечно, но “учение” в общей схеме знания, которое не было до сих пор в цельном виде высказано. Так или иначе, учение о живом веществе является особой формой понимания и явлений жизни, и окружающей нас природы. Следствия из него огромны»3.

Учение о живом веществе с новой стороны представляют нам материю, энергию и самое пространство-время. А ведь только такие последствия и надо считать важными. Иначе оно было бы просто частным случаем бытия атомов. Вроде особой формы кристаллов. Или ползающая, летающая, бегающая, плавающая горная порода. И все.

* * *

Чем ближе момент возвращения, значит, май 1924 года, тем больше скапливается работы. Возникают два новых обстоятельства. Одно связано с безуспешными попытками создать институт или лабораторию живого вещества. Неожиданно выяснилось, что есть возможность получить не оговоренную никакими условиями дотацию Фонда научных исследований, который захотел учредить миллионер Леонард Розенталь. Выходец из России, Розенталь разбогател на торговле жемчугом. Его даже называли тогда королем жемчуга. Распоряжается грантами комитет из ученых, в котором есть знакомые люди, в том числе старый друг и ровесник Валерий Агафонов.

Вернадский начинает сложные переговоры и пишет обоснование для института.

Второе обстоятельство, препятствующее возвращению домой, – исследование загадочного минерала юорита из Центральной Африки. Мария Кюри предложила ему выяснить состав минерала, названного так в честь ученых-супругов. Она предоставила ему лабораторию в институте. В помощницы выделила химика Шамье.

Минерал оказался очень интересным, сильно радиоактивным. Одно время им с Шамье даже казалось, что они напали на след какого-то нового элемента и послали во Французскую академию запечатанный конверт с сообщением. Догадка, правда, не подтвердилась, хотя состав юорита был выяснен. Работа оказалась очень запутанной и тянулась до осени 1924 года.

Вернадский знает силу эксперимента, но все же он типичный теоретик. Кроме того, как историк науки, старается не доверять внутреннему взору. Любые предположения нужно подтверждать или опровергать опытным путем. И все же воображение его сильнее, чем экспериментальные навыки. Он не сумел довести работу до логического конца по другой причине: нужны были дополнительные порции минерала, а фирма их не дала.

В Институте Кюри на стене лаборатории, где он работал с Шамье, висит ныне его портрет.

Весной решение о дотации все откладывалось. 6 апреля он пишет Ольденбургу: «Дорогой Сергей.

Обстоятельства складываются так, что я не попаду в Петроград к первому мая и вообще я жду твоего указания в связи с создавшимся положением.

Ты знаешь о моем желании получить возможность научно разрабатывать изучение живого вещества и мои стремления создать для этой цели особую лабораторию. Мои попытки достать средства в Америке и отчасти в Англии кончились неудачей, но представилась возможность получить эту возможность в Париже. Сперва открывались довольно большие горизонты, но сейчас они сузились. Вопрос может идти о 20–40 тысячах франков в год и о работе в существующих французских учреждениях. Это далеко не то, что я хотел бы – но это начало, которое даст мне независимое положение и возможность дальнейшего расширения дела. <…>

В связи с этим становится вопрос о моей дальнейшей судьбе. Я не хочу эмигрировать и рвать связь с Россией. От политики я стою совершенно в стороне – остались для меня немногие, даже в лучшем случае, годы жизни, и я хотел бы их посвятить научной работе, закончить то многое, что хотел бы сделать. <…>

Я думаю, что решился бы проводить это дело в России только в крайнем случае, так как условия русской современной жизни для меня после свободной жизни здесь были бы очень тяжелы»4.

Друг мог его понять, но назревал скандал в Главнауке и других инстанциях. Началось давление на академию. «Советский» академик не возвращался и в то же время не заявлял о своей готовности эмигрировать. Положение двусмысленное.

И вот академическая конференция направляет ему ультиматум: если до 1 сентября он не возвратится, его уже не могут числить среди действительных членов Академии наук. Он сохраняет лишь звание академика, но его кафедра освобождается. Как и академическая квартира.

В ответ Вернадский шлет в академию письмо, в котором в том же тоне, как писал бы Петрункевичу или Сергею Федоровичу, объясняет мотивы своих поступков. Он несет моральную ответственность перед французскими коллегами, обязан закончить свою работу над юоритом. Но еще большую ответственность он ощущает перед чем-то, что не имеет лица, но не менее, а может быть, более ощутимо, чем личности, влияет на поведение и принятие решений, – перед научной истиной. Он чувствует вызов природы. Те проблемы, которые он ставит перед собой, могут быть решены сейчас здесь, в лучших, чем дома, условиях. И он не имеет права не доверять своей интуиции. Вторая причина невозвращения – получение дотации от фонда Л. Розенталя на проведение научных изысканий, которые представляются чрезвычайно важными.

Всегда при столкновении разных сложных мотивов и разнообразных интересов возникает проблема выбора. И ученый должен ее решать в интересах свободного научного поиска, иначе его собственное суждение уже никогда не станет свободным. «Вся история науки доказывает на каждом шагу, что в конце концов постоянно бывает прав одинокий ученый, видящий то, что другие своевременно осознать и оценить были не в состоянии. <…>

Примат личности и ее свободного, ни с чем не считающегося решения представляется мне необходимым в условиях жизни, где ценность отдельной человеческой личности не сознается в сколько-нибудь достаточной степени. Я вижу в этом возвышении отдельной личности и в построении деятельности только согласно ее сознанию основное условие возрождения нашей Родины»5.

Вернадский пишет о том, как ему тяжело принимать такое решение, как много нитей будет оборвано, как много начинаний будет остановлено в академии, где им собрано большое количество материалов. Но если обратиться к истории русской академии, окажется, что он следует примеру тех, кто в таких конфликтных ситуациях сообразовывался только с интересами науки, но не с какими другими обстоятельствами, как бы они ни назывались. Такие случаи происходили с Эйлером, Ломоносовым, Мидцендорфом. Именно это обязуется учитывать ученый, говорит Вернадский, когда он вступает в академию. В написанном через год письме Ольденбургу он еще ярче обрисовал мотивы своего неподчинения, имея в виду общую атмосферу в стране: «При том принципиальном пренебрежении к человеческой личности, которое сейчас царит в России, защита своего человеческого достоинства для меня является еще большей нравственной обязанностью, чем это было для меня всегда – она является и главным гражданским долгом»6.

Отослав 22 августа письмо, он почувствовал себя свободным от своих многочисленных обязанностей в Академии наук, которые легли в основном на Ферсмана. И даже от необходимости возвращаться на родину. Незадолго перед тем профессор Жантиль предложил ему профессорскую кафедру в Сорбонне, но надо для этого перейти во французское гражданство, как это сделал Валерий Агафонов. Вернадский отказался. Теперь, кажется, он отказался и от советского гражданства.

Незадолго до того, 5 июня, состоялось решение комитета фонда Розенталя. Жантиль пригласил его на прогулку в Булонский лес и рассказал, как проходило обсуждение. Сам Розенталь был несколько смущен: думал что-то сделать для французской науки, а выбрали русского. Но его уверили, что французы не обидятся: наоборот, весьма довольны, что такая блестящая работа продолжится здесь, во Франции.