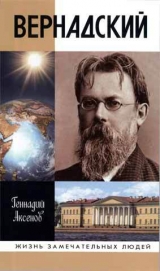

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 31 (всего у книги 45 страниц)

И потому то математическое следствие, к которому пришла новая физика – о связности и зависимости друг от друга пространства и времени, что позволило их объединить в одно понятие – пространство-время, существует сначала и реально в живом мире и более ярко, понятно и измеримо. Чего нельзя сказать о физическом понятии пространства-времени.

Получается, что в явлениях жизни мы можем проникать в изучение пространства и времени так глубоко, как ни в одних других науках.

Уже в своем отчете фонду Розенталя Вернадский пришел к выводу, что наши обычные меры времени, основанные на циклических процессах (маятника, других колебаний и т. п.), неприменимы в изучении явлений жизни, и принял за единицу времени одно поколение. Таким образом, самый главный показатель жизни – размножение – имеет отношение к природе пространства-времени.

* * *

Понятие о живом веществе, все возрастая и возрастая в его собственных глазах, затрагивало теперь такие простые и фундаментальные понятия, как время и пространство, тем самым подтверждая его космический статус. Без живого вещества невозможно понять порядок и гармонию природы. Именно гармония и порядок, красота и есть космос, по древним представлениям. Вернадский ясно понимает, что ему нужно как можно скорее ввести свое главное достижение в научный оборот. В начале октября 1929 года он возвратился домой и решил собрать воедино все свои статьи по теме живого вещества с 1916 года. Получилась солидная по размеру книжка. Назвал ее просто «Живое вещество» и объявил в проспекте академического издательства на 1930 год.

Открывался сборник принципиальной статьей – его лекцией, прочитанной в Питере в мае 1921 года, – «Начало и вечность жизни».

Но идущие как раз в академии проверки и чистка коснулись издательств. Оба заведующих – московским и ленинградским отделениями академического издательства – были арестованы и сосланы. Все планы подлежали пересмотру на предмет соответствия идеологии. И вот под пролетарский нож пошли сразу две книги Вернадского: «Живое вещество» и «Биосфера» на немецком языке, переведенная М. М. Соловьевым.

Так академики впервые за 200 лет существования Академии наук попали под цензуру. Впервые они были лишены своего естественного права печатать то, что сами считали нужным и что подвержено только научной критике.

В результате учиненного в академии розыска был впервые создан специальный орган, по видимости не имевший, а по существу в полной мере обладавший цензурными правами – Редакционно-издательский совет (РИСО).

Сборник же к тому времени был не только набран, но сверстан и даже сброшюрован. И тем не менее не вышел. Он существует в единственном экземпляре. Из типографии автору передали книжку, и Вернадский поставил ее на полку своей библиотеки.

Через шесть лет, в 1936 году, снова пытался ее напечатать. Но история повторилась буквально. Арест директора, пересмотр планов. Опять Редакционно-издательский совет не рекомендует к печати. Книжка увидела свет только в 1940 году.

Так важнейшее понятие «живое вещество» вовремя не вошло в научный лексикон.

Но оставалась Европа, где можно было печататься без помех. Однако очередной поездки за границу он тоже лишен. В начале 1930 года пришел вызов из Сорбонны. Но в течение восьми месяцев Вернадский не может добиться документов. Его не пускают.

Интересно проследить, как он себя ставил по отношению к власти. Не как подданный.

Он пишет Сталину, Молотову, академику В. П. Волгину – после снятого Ольденбурга непременному секретарю академии, снова Сталину. В 1941 году вспоминал: «Второй раз писал Сталину о заграничной командировке по совету Луначарского. Я упомянул о том, что пишу ему по совету Луначарского. Луначарский говорил мне, что он получил выговор Сталина – как же могу я вмешиваться в эти дела – беспартийный. Мне кажется, что в 1930 г. впервые в партийной среде осознали силу Сталина – он становится диктатором»5.

И, наконец, письмо ка имя секретаря Президиума ВЦП Ка А. С. Енукидзе похоже на ультиматум:

«Государство напрягает все силы для проведения философских методов в научные организации, и научная работа, в том числе и моя, где этим методам нет места, не имеет шансов на развитие и правильную постановку. Я стар для того, чтобы ждать, и я подошел в своей творческой мысли к слишком большим новым областям научного знания, чтобы мириться с недостаточными условиями научной работы, в какие я здесь поставлен, и с невозможностью вести ее интенсивно. Я глубоко чувствую свою ответственность перед государством, но, прежде всего, как всякий ученый, чувствую ее перед человечеством, ибо моя работа затрагивает проблемы более широкой базы, чем государство и его подразделения»6.

И он просит, если командировку дать ему невозможно, отпустить его с миром вместе с Наталией Егоровной за границу – навсегда.

Его письмо рассматривало Политбюро партии. В апреле 1931 года Луначарский сообщил академику Вернадскому устно, что в текущем году командировку ему дать невозможно, но что через год к этому решению правительство вернется и тогда вопрос будет во внеочередном порядке пересмотрен. В качестве компенсации БИОГЕЛу выделили в том же внеочередном порядке три тысячи валютой и 30 тысяч червонцами7.

Оставалось лишь внимательно следить за положением в стране и утешаться тем, что происходящее с ним – не исключение.

Владимир Иванович делает вырезки из газет о ходе коллективизации, обсуждает те изменения, которые несут коллективизация, применение передовой техники через МТС, агрохимия. Такое решение аграрного вопроса им в страшном сне не могло присниться, когда они составляли программу кадетской партии: второе издание крепостного права с тракторами и удобрениями.

Невыносимое положение до некоторой степени скрашивается лишь бытовыми удобствами и обеспеченностью. Академикам позолотили пилюлю. Ему лично помогает сносить умственный гнет выписываемая иностранная периодика: английская «Nature» и парижская «Revue des deux mondes».

Положение лучше всех, как обычно бывает, понимают друзья. Самый близкий, Шаховской, правда, в Москве. Виделись редко, в основном во время приезда Вернадского в Москву, где они всегда соседи.

* * *

Сплошные перестройки и реорганизации, сотрясающие академию, не обходят стороной КЕПС. Разросшаяся к тому времени комиссия, состоящая из Московского отделения, отделов, комитетов, экспедиций и т. п., конечно, требовала какой-то перестройки. Он лелеял мечту создать на ее базе Менделеевский институт по изучению естественных производительных сил.

Но общее направление правительственных умов несколько иное: не изучение естественных производительных сил, а их эксплуатация на службе социализма. Нищее государство до зарезу нуждалось в золоте, нефти, редких металлах. В самой академии тоже явилось немало проводников линии партии на утилизацию природы. Именно они первые получали все привилегии в снабжении.

Так в 1930 году вместо КЕПС возник СОПС – Совет по производительным силам. Его председателем стал академик-нефтяник коммунист И. М. Губкин. Он направил совет на сотрудничество не столько с учеными, сколько с производственниками и разведчиками подземных кладовых.

Личков, резко возражавший против переделки КЕПС в СОПС, был вынужден уйти из комиссии, стал сотрудником Геоморфологического института.

Вернадский остался в совете рядовым членом, простым консультантом. Хотя на самом деле – просто наблюдателем. Вот что он пишет в дневнике 2 марта 1932 года: «Вчера заседание СОПС под председательством Губкина, доклад И. И. Гинзбурга в присутствии ГПУ, при участии представителей ГПУ (молчавших!). Выясняется интереснейшее явление. Удивительный анахронизм, который я раньше считал бы невозможным. Научно-практический интерес и жандармерия. Может ли это быть и для будущего? Но сейчас работа ученых здесь идет в рабских условиях. Стараются не думать. Эта анормальность чувствуется, мне кажется, кругом: нравственное чувство с этим не мирится. Закрывают глаза»8. Да, будущее ему было продемонстрировано: ГПУ превращалось на его глазах в экономическое министерство, использующее рабский труд для разработки недр. В этих условиях работать под прямым наблюдением ГПУ? Нет, он не Губкин.

* * *

Положение лучше всех, как обычно бывает, понимают друзья. Самый близкий, Шаховской, правда, в Москве. Виделись редко, в основном во время приезда Вернадского в Москву, где они всегда соседи.

Восьмого декабря 1928 года Шаховской, осмысливая опыт братства, писал Гревсу: «А как выходит [братство] “по-европейски”? Fraternité, Bruderschaft – как это отрицательно отвлеченно и далеко от живой плоти людских отношений! Это какое-то “братолюбие”, какое-то свойство, добродетель, принцип, – форма отношений, а не живой организм, облеченный в плоть и кровь, с живыми людьми, составляющими тело – осязаемое и болящее, движущее и других двигающее – и придвигающее человечество к новым каким-то откровениям – не скажу конечным, последним, заключительным, – может быть, напротив, бесконечным, но вечно новым, вносящим по существу все новое, и как-то без остатка забирающее все частицы этого общего тела.

И так, согласно русскому значению слова, братство должно было воплотиться и воплотилось»9. Каждый год в день братства 30 декабря Дмитрий Иванович продолжал будоражить память стариков и ум молодых, прежде всего своих дочерей Анны и Натальи. Его письма поражают неистребимой верой в будущее, когда откроется какое-то необычайное и огромное завтра.

Летом 1929 года он совершил небольшое, но замечательное путешествие – в родовое имение князей Щербатовых Рожествено-Васькино, под Серпуховом, в котором когда-то, студентом, он каждое лето отдыхал у своих двух бабушек и из которого они с Федором Ольденбургом отправились в свое пешее идейное путешествие к Толстому. Удивительно, но дом уцелел. Как всегда, склонный видеть тайные знаки, Шаховской приписал его сохранность фундаменту здания, заложенному еще в XVII веке. «Я думаю, – писал он Вернадским, – что вместо далеких “санаториев” вот туда надо бы ехать за здоровьем и обновлением духа. Фундамент XVII века, а просветы всюду в бесконечность: и в небо, и в будущность человечества в живой смене поколений, которую (смену) так здесь легко наблюдать, особенно если к ней подойти краеведчески»10.

Правда, княжеское гнездо Щербатовых-Шаховских давно захвачено коммунистами, и по старинному замечательному парку бродили и смотрели в голубое небо какие-то швейцарские интернационалисты.

Шаховской в те годы углубился в историю декабристов, увлекся жизнью Чаадаева, своего дальнего родственника. Современный автор книги о Чаадаеве пишет: «Появился исследователь Д. Шаховской, по-видимому, поставивший целью всей своей научной деятельности идейную реабилитацию Чаадаева. Шаховским был собран огромный материал, который должен был лечь в основу готовившегося им многотомного издания сочинений и писем Чаадаева»11. Действительно, в такого рода исследование можно было уйти целиком, а исследователю в 1932 году, когда вышла первая его статья по новой тематике «Якушкин и Чаадаев» в Трудах Общества политкаторжан, исполнилось 72 года! И в этом возрасте Дмитрий Иванович задумал великое предприятие: издать все «Философические письма». И выполнил его.

В 1935 году в сборнике «Литературное наследство» вместе с В. Ф. Асмусом он опубликовал все восемь чаадаевских писем. Публикации, перевод, комментарии принадлежали Дмитрию Ивановичу. Асмус написал предисловие.

Поскольку чаадаевские письма хранились в Пушкинском Доме, Шаховской в те годы должен был часто приезжать в Ленинград. Останавливался всегда у Вернадских. Когда шла в академии чистка, он снова обратился в день братства к старым и молодым, как в прежние времена, разослал циркулярное письмо с призывом написать историю их молодости. Относилось это, по-видимому, к Ольденбургу и Гревсу. Надо сказать, оба вняли призыву. Первый написал мемуары, касавшиеся в основном их незабвенного студенческого Научно-литературного общества, а второй уже имел две части воспоминаний о Федоре Ольденбурге.

Поскольку письма Вернадскому нет, можно предположить, что писал Шаховской свой циркуляр в декабре 1930 года из его дома.

На этот раз он даже получил от некоторых ответы, в основном с религиозными размышлениями. Его дочери писали, что братство есть, оно называется Христово, церковное, и никакого другого не надо! То был последний всплеск «братских чувств», которые Шаховской смог возбудить.

Вокруг по всем направлениям шел великий перелом под руку с культурной революцией — войной против памяти. Закрыты почти все церкви, религиозные учебные заведения. Разгромлено Бюро краеведения, закрыты все его отделения и издания. Вернадский вспоминал в «Хронологии на 1930 г.»: «Мне кажется, в этом году, когда пострадали многие издания [от] введения в цензуру философских государственных организаций – прообраз того, что было в инквизиции в Риме при папах и в Сорбонне в Париже – точно так же в организации большевистской партии (при Сталине?) [введена] техника иезуитского ордена»12.

Сохранилось несколько писем Шаховского жене Анне Николаевне, написанных из дома Вернадских. Он остановился здесь в очередной свой приезд в апреле – июне 1931 года. Хозяев не было. Они на эти месяцы уехали в санаторий ЦЕКУБУ в Старом Петергофе. Шаховской жил в пустой квартире, ходил в Пушкинский Дом, погрузился в радостное творчество, одиночество и размышления. Вот что он писал Анюте:

«27 мая 1931 г.

Хочу только сказать одно: надо Тебе приехать и пожить здесь полной свободной умственной жизнью.

Вглядеться в мир души Владимира, обнять одним взглядом вселенную и вечность и не только отвлеченное положение в нем человека, а то настоящее положение, которое он в них занимает и за расширение и прояснение которого борется. И помочь кое в чем и Владимиру, и Наташе, и Гревсам, и Ольденбургам, но больше всего через помощь другим – себе.

11 июня 1931 г.

Кабинет В. И. Фауста.

Я хотел бросить взгляд на окружающее меня вот здесь, в этом крайне беспорядочном всегда [кабинете], а теперь загроможденном снесенной мебелью, полуразрезанными, или совсем не разобранными книгами, массой исписанной бумаги – и даже кухонными принадлежностями, разместившимися на двух полках, предназначенных для совсем других предметов.

И здесь, куда ни кинешь взор, до чего ни дотронешься – наблюдаешь огромную работу во всех областях человеческого знания, охватывающего одну за другой различные области мироздания и все глубже их пронизывающего и затем – вот это главное – работу концентрации всех этих усилий духа <…>.

Я пойду далее, <…> мысленно обратясь к хозяину и творцу всего здешнего скопления, разумного порядка и хаотичного беспорядка – к профессору и академику, великому ученому и организатору науки – Фаусту, живущему на Земле под псевдонимом В. И. Вернадского.

Сколько лет ему еще суждено кидаться в разные стороны, всюду оживлять неподвижную область людских представлений, излучать радий своих исканий на дно океана, в центр земного шара, в сложные строения вчерашнего еще неразложимого ядрышка-атома, в звездные пространства, в пространство миллионов веков в прошлом и будущем?[13]13

Еще в «эпохальном» письме о братстве 1886 года Шаховской сделал пророческое и удивительное предсказание: Вернадский когда-нибудь докажет единство живого и неживого.

[Закрыть]

Он стоит в центре – даже не одной, а многих организаций и обширных совокупных работ. Но по-людски ли все это делается, получается ли максимум возможных достижений, передается ли кому-нибудь эта работа высших обобщений и общего обозрения из одного центра как осмысленное, органическое целое?

Сомневаюсь в этом. А затем, кто наследует все это сокровище одного охвата? Конечно, все сделанное не пропадет для науки и протянутся по всей ткани ниточки, выпряденные в этой духовной мастерской. Но ведь это все не живое общечеловеческое творчество, каким должно было быть делание двигателей знания?»13

Глава двадцать первая

«ВРЕМЯ СВЯЗАНО В НАШЕМ СОЗНАНИИ С ЖИЗНЬЮ»

Петергофская «эмиграция». – «Стоя на этом переломе…» – Травля. – Роскошь общения. – Почти юбилей. – Еще не чувствуя груза прошлого

Пока Шаховской вдохновлялся в «кабинете В. И. Фауста», его владелец мирно жил под Ленинградом. Поскольку в загранице отказано, придумал себе небольшую местную эмиграцию: уехать на все лето в санаторий ЦЕКУБУ в Петергофе. Написал заявление, прося на четыре месяца освободить его от текущих забот и обязанностей по многочисленным советам и комиссиям, оставив за ним только два директорства: лаборатории и Радиевого института, и считать его в командировке с разрешением пользоваться библиотекой геологической литературы.

Они прожили с Наталией Егоровной в Старом Петергофе с 17 мая по 17 сентября 1931 года. Надо было поправить сердечное недомогание. Пятью месяцами ранее, сидя на заседании гидрогеологического съезда, ощутил неприятные симптомы, определенные врачом как сердечная аритмия.

Велико было удивление заведующей геологической библиотекой С. В. Ренц-Здравомысловой, когда она стала получать от Вернадского заявки на книги. Списки необъятные, вспоминала она, издания требовались редкие. Приходилось обращаться в другие города и даже по международному абонементу в европейские хранилища. Книги курсировали в Петергоф и обратно пачками. То был какой-то пугающий по масштабу книжный конвейер.

Информационный поток обозначал, что прорабатывается вопрос, который относится ко всем наукам сразу и ни к какой науке в отдельности, – проблема времени. Широкий поиск проходил через все отрасли знания. В «Новой физике» мелькнула простая идея биологического времени. Мысль зацепилась за новые слова и теперь требовала расшифровки.

Он заявил тогда, что время в живом веществе выражено ярко и четко, значительно лучше, чем в окружающем инертном мире. Не иллюзия ли это такого же рода, как поиски утерянной вещи под фонарем, где светлее, а не там, где обронил? Может быть, мы сами, как живые организмы, склонны называть временем течение своей жизни и переносить его на остальной мир? То есть биологическое время – не является ли иллюзией?

Однако и весь его опыт, и вся литература свидетельствовали, что кроме такого представления множество других есть иллюзия. Она связана с последовательностью освоения мира в науке. Раньше всего точному знанию покорилось неживое вещество, неподвижное и отдаленное от человека. То, что проще, что равновесно и части чего имеют те же свойства, что и целое. Знание двигалось от периферии к центру, от неба к самому человеку. Сначала мир был разложен на обездвиженные части.

Неслучайно исторически первой создана геометрия – наука о строении неподвижного. После долгих веков развития она как бы пущена в ход Галилеем и Ньютоном. Они смогли измерить движение. Созданы и стали царить в науке великолепные законы динамики. Мир изображен в формулах скоростей и ускорений, где главенствует символ t, символизирующий время.

Но мудрый Ньютон в своем знаменитом определении времени как абсолютно независимой сущности изгнал его из материальной действительности, отнеся его по принадлежности к какому-то другому миру. Время – атрибут Бога и в механике не исследуется, заявил он. Механика выяснила способ измерения времени, но ничего не могла сказать о его природе, о том, что оно такое. Механика-то и представляла собой тот фонарь, под которым искали ясности, а причина времени находилась как раз в другом, темном месте.

Как и старая механика, так и новая физика напрасно пыталась обнаружить причину времени в устройстве механического мира, понял Вернадский. Совершенно правильно Ньютон вывел причину за скобки мира (внешнего, познаваемого только своими методами, ограниченного мира), в надмирные просторы. Употребляемое в механике и обозначаемое символом t время не принадлежит механическому миру, оно привнесено туда со стороны. Как говорят математики, этот символ есть независимая переменная неизвестной природы. Такое время удобно для любых измерений, но непонятно, не является свойством физических безжизненных тел и их движений.

Очень хорошо понял иллюзию науки Анри Бергсон, философ, которого давно чтил Вернадский. Владимир Иванович даже познакомился с ним в Париже в 1923 году. Один из немногих Бергсон сохранил трезвую голову во всеобщем ажиотаже, близком к умопомешательству, вызванному теорией относительности. Сам Эйнштейн никак не мог понять, почему скромная электродинамика так всех интересует, почему ему нет нигде проходу, как кинозвезде.

Бергсон объяснил феномен успеха теории относительности у широкой публики тем, что она вернула людям ощущение реальности времени, утерянное в классической механике. В скромной электродинамике, исследующей мир больших скоростей и ультраскопически малых объектов, время начинает растягиваться при приближении к скорости света. Конечно, этого никто не понимал, но зато все уяснили: время не абсолютно, но относительно, зависит от скорости движений в реальном мире. А поскольку сам человек погружен в него, значит, время имеет отношение и к его смертной природе. Публика усваивала, говорит Бергсон, что теория относительности прикасается к загадке, волнующей каждого, к его реальной жизни, что дело не в какой-то там электродинамике, а вот в этих знаменитых близнецах (придуманных, кстати, Ланжевеном), которые движутся с разными скоростями и потому стареют не одинаково.

Время и в самом деле – свойство движения реального мира, говорит далее французский философ. Только движение все физики понимают весьма узко – как механическое перемещение предмета из одной точки в другую. Но в мире существуют и другие виды движения, в том числе очень богатые по своему внутреннему содержанию. И наиболее богатое не что иное, как психическое движение в глубине личности. Это движение (а ему посвящена вся философия Бергсона) длит мир, придает ему длительность, которой на самом деле во внешнем мире нет.

Вернадский согласен с такой постановкой вопроса, и в понятии биологического времени расширил бергсоновское дление на весь мир живого, а не только на психические усилия личности. Говоря проще, время – это жизнь. И не в образном, поэтическом понимании, а совершенно буквально. Время инициируется, делается живым веществом, с которого начинаются все видимые движения и изменения в биосфере – в нашем реальном мире.

Вот только когда он уяснил себе смысл главного понятия – живого вещества. Его свойства относятся уже не только к одной, хотя бы и трехчастной науке биогеохимии, но ко всем наукам, ко всей действительности. В петергофском уединении он создал для живого вещества теоретический фундамент. Живое движение, как он уже нашел ранее, есть главное движение в мире. Оно управляет механическим безжизненным миром, приводя его в упорядоченное состояние своим необратимым размножением, строительством своих тел, становлением. А необратимость мы и называем временем.

* * *

От петергофского лета осталось множество записей, набросков, фрагментов. И все они посвящены проблеме времени. Тема, над которой Вернадский давно думал, наконец-то захватила его полностью. Он даже начал большую книгу «О жизненном (биологическом) времени». Масштаб оставшегося неисполненным замысла виден из того, что написанные 114 больших параграфов – по всей видимости, есть лишь историко-научное вступление к изложению логическому.

Из всего закончено полностью лишь одно произведение – «Проблема времени в современной науке». Прочел он его в качестве доклада, как обычно, на общем собрании Академии наук 26 декабря 1932 года. Несколько раз позднее он вспоминал потом знаменательное для себя самого событие. Вспоминал, как взволновались философы, как встал Луначарский и сказал, что после такого длинного доклада нет смысла открывать полемику. Обсуждение тогда не состоялось.

Что же взволновало обосновавшихся в храме науки философов, для которых Вернадский ввел тогда собирательный термин диаматы? Думается, они не так уж много понимали в существе предмета, их насторожил сам тон, очень непривычный, опасный для них, привыкших к дискуссиям в разрешенных пределах и под негласным надзором. Они услышали свободную научную речь. Какая-то тайная, недоступная им свобода, дар предвидения и пророчества, не совпадающего с официальными предначертаниями.

Немигающим оком человечества называл науку писатель Андрей Платонов. Скорее, око только открывающееся, воспринимающее все больше света и образов внешнего мира. При жизни одного поколения, говорил Вернадский, нам начинает открываться совсем новая картина мироздания, истинные его пространства и времена. «Видимое простым глазом звездное небо отвечает только нашему мировому острову, одному из миллионов – миллионов таких же мировых островов, галаксий»1. Перед нами открывается расширяющийся мир невероятных просторов. С другой стороны от нас в микромире мы видим ритмические процессы, совершающиеся закономерно в миллионные доли секунды. Между двумя этими масштабами лежит наш реальный мир, «грозных и тихих явлений природы», как он писал когда-то, мир соизмеримой с человеком природы – биосферы. «Вступая в область жизни, мы опять подходим к более глубокому, чем в других процессах природы, проникновению в реальность, к новому пониманию времени.

Бренность жизни нами переживается как время, отличное от обычного времени физика. Это длительность – дление. <…>

В русском языке можно выделить эту “durée” Анри Бергсона как “дление”, связанное не только с умственным процессом, отдельным словом для отличия от обычного времени физика, определяемого не реальным однозначным процессом, идущим в мире, а [механическим] движением. <…> Направление времени при таком подходе теряется из рассмотрения.

Дление характерно и ярко проявляется в нашем сознании, но его же мы, по-видимому, логически правильно должны переносить и ко всему времени жизни и к бренности атома»2.

Человек внедряется в мир световых скоростей и микромир, все лучше понимает время и пространство. В историческое мгновение – мигание ока человечества – открывается новое научное содержание, одновременно похожее, узнаваемое и непохожее, иначе выраженное. Некоторые называют научное брожение кризисом (и, уж конечно, диаматы, не обходившиеся без того, чтобы с удовольствием назвать кризис «буржуазным»). На самом деле, кризис говорит лишь о глубине кризиса старой ограниченной науки. Нельзя не привести концовку речи, многократно цитированную, но не теряющую своей внутренней энергии:

«Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом научной мысли человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетие, переживаем научные достижения, равных которым не видели даже поколения наших предков. Может, нечто подобное было в эпоху зарождения эллинской научной мысли, за 600 лет до нашей эры.

Стоя на этом переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее – мы должны быть счастливы, что нам суждено это пережить, в создании такого будущего участвовать.

Мы только начинаем сознавать непреодолимую мощь свободной научной мысли, величайшей творческой силы Homo sapiens, человеческой свободной личности, величайшего нам известного проявления ее космической силы, царство которого впереди. Оно этим переломом негаданно быстро к нам приближается»3.

Как же диаматы могли вытерпеть «свободную человеческую личность»? Вскоре Вернадский увидел свой доклад напечатанным в академическом журнале в совершенно необычном обрамлении – с комментариями Деборина, шедшими сразу за текстом. Они назывались «Проблема времени в освещении акад. Вернадского».

Конечно, никакой научной критики у Деборина не содержалось. Озадачивало странное поведение редакции, печатающей критику сразу с критикуемой статьей. Тем самым редакция давала понять, кто здесь главный. Критик выступал не от имени истины, а от имени организации.

Что касается истины, то в деборинской статье по существу предмета мало что сказано. Почему-то новый академик постоянно ссылался как на главный авторитет на довольно-таки устарелую к тому времени книгу Ш. Гюйо «Происхождение идеи времени у первобытных народов» (должно быть, она просто имелась в его библиотеке), ну, и на известных классиков, конечно. Но зато его конечный вердикт вполне справедлив: «Все мировоззрение В. И. Вернадского, естественно, глубоко враждебно материализму и нашей современной жизни, нашему социалистическому строительству»4.

Вернадский получил номер журнала, будучи в командировке в Праге. Он, конечно, знал, что в лице этого диамата он еще перед знаменитыми выборами приобрел врага, но стерпеть не мог. Ферсману: «Прочел здесь полную передержек статью Деборина; он, очевидно, меня счел за дурака, приписав мне всякую чушь. Я ему посылаю в “Известия” Академии ответ и буду настаивать на его печатании»5.

В отповеди настаивал на праве ученого владеть любой философией, не считая ее неким инструментом познания, заменяющего научные изыскания. «В результате своего розыска акад. Деборин приходит к заключению, что я мистик и основатель новой религиозно-философской системы, другие меня определяли как виталиста, неовиталиста, фидеиста, идеалиста, механиста. Я не считаю такие определения обидными, они просто ложны. Я философский скептик. Это значит, что я считаю, что ни одна философская система (в том числе и наша официальная философия) не может достигнуть той общеобязательности, которой достигает (только в некоторых определенных частях) наука»6.

Но ответ его в «Известиях» снова напечатан с сопроводиловкой Деборина, повторяющей все недобросовестные аргументы. Полемика обессмыслилась, да по существу предмета ее вести и нельзя было. Но свой главный удар функционер, от которого если что и осталось в этом мире, так два печатных доноса, нанесет позднее.

* * *

«Другие», упомянутые в ответе Деборину, отнюдь не риторические фигуры, а лица вполне реальные. Начало 1930-х годов знаменуется критическим пиком направленных против Вернадского выступлений, первыми из которых были атаки на брошюру «Начало и вечность жизни».

Прежде всего в главном журнале диаматов «Под знаменем марксизма» появилась статья И. Презента, который вскоре станет зловещей идеологической тенью Лысенко и академиком. Статья против Ю. Филипченко и утверждавшейся им евгеники (о главных европейских линиях семей, давших львиную долю талантов в философии, науках, искусствах, государственных деятелей во всех странах). Под руку автора попалась статья Вернадского «Война и прогресс науки», и он обрушился на понятие свободного искания, бескорыстного познания как основы прогресса.

Но далее, прямо в следующем номере того же журнала, шла огромная статья некоего Д. Новогрудского «Геохимия и витализм» с подзаголовком «О научном мировоззрении В. И. Вернадского». Биогеохимические идеи отнесены тут к самым реакционным теориям, заклеймены как «законченная система виталистских взглядов». Почему-то особую злобу вызвала у автора идея человечества как геологической силы: как это, спрашивается, мысль управляет косной материей? Почему в процессе творчества главную роль играет свободная личность? И далее следовали призывы и лозунги: разбить, обезвредить, ликвидировать как «тормоз в реконструкции науки и техники на службе строительства социализма».