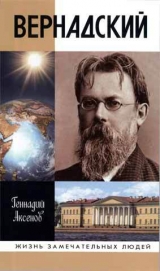

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 45 страниц)

Пока неизвестно, называлось ли на допросах имя Вернадского. Но факт остается фактом: 14 июля чекисты за ним пришли. Чуть позже он описал состоявшийся у него обыск и свой арест.

На рассвете их разбудил громкий стук в дверь. Хозяин надел халат, открыл и увидел вооруженных людей с винтовками и двоих, как определил, идейных. Оба в шапках, довольно грубые, в глаза не смотрят. Вошли в кабинет. Главный подал бумагу на обыск и арест. Прочитав ее, Вернадский спросил, почему на месте фамилии прочерк. Главный «пояснил», что «так положено». Бывший с чекистами человек из домового комитета испуганно шепнул: «летучка», мол, то есть летучий отряд для арестов, без всяких там ордеров на конкретное лицо.

На шум пришел сосед, академик Успенский, но его грубо выпроводили.

Начинают стаскивать книги с полок, пытаются читать лежащие на столе рукописи. Количество книг повергло чекистов в полное недоумение, старший звонит по телефону за инструкциями. «Довольно бессмысленно», видел Вернадский, забрали некоторые рукописи. Затем велели одеться, поесть и, к ужасу домашних, увели.

Почти сутки он провел в Петроградской ЧК на Гороховой, воочию столкнувшись с машиной насилия и устрашения в работе. (Неужели каждую ночь сюда привозят такое огромное количество людей?) Затем перед утром в кузове автомобиля, в невыносимой давке, на коленях друг у друга их доставили в тюрьму на Шпалерную. Он понял, что попал в конвейер унижений: обыск, переодевание в тюремную одежду, окрики, грубость.

В камере, куда его впихнули, стоял клозетный запах. В крохотном помещении вместо одного сидели трое. Возмутившись, Вернадский решил немедленно бороться, писать тюремному старосте, если таковой существует, и требовать соблюдения прав заключенных. Один из сокамерников оказался солдат, усмирявший восстание крестьян в Моршанском уезде и посаженный за мелкое воровство. Рассказал, что сгорела станция Вернадовка. Удивившись такому совпадению, но ничего не сказав, Вернадский подумал, что, вероятно, сгорел и его дом. Солдат называл все его окрестные села, где были центры восстания и где были безжалостно уничтожены все местные власти.

В шесть или семь вечера его вызвали на допрос (соседи, сидевшие по полтора-три месяца без допроса, были потрясены). Первые вопросы следователя (он запомнил фамилию – Куликов) показали, что речь идет о мнимом пребывании в Лондоне где-то между 1918–1921 годами и, стало быть, вероятно, о шпионаже.

Вернадский в ответ сказал, что он действительно намеревался ехать в Англию, но не в эмиграцию, а временно, для работы. Эмигрировать не собирался и не собирается, «если, конечно, вы не станете ставить меня в такое положение, как сейчас». Следователь расспросил обо всех обстоятельствах дела, обнаружив хорошее знание биографии и общественной роли Вернадского. Причем сказал, что о Лондоне в протокол писать не собирается, так как может опять произойти какая-нибудь путаница. Прощаясь, заявил, что советская власть должна извиниться перед ним за этот арест, что она сознает значение ученого «как умственной силы и как нужного специалиста». Сказал, что Вернадский может выйти сейчас или утром. Конечно, он предпочел первое.

Его отвели назад в камеру, но через два с половиной часа вызвали для освобождения, к великому удивлению сокамерников и тюремщиков. «Еще новый обыск, ряд формальностей, и в 101/л часа вечера я вышел из тюрьмы, испытывая и переживая чувство негодования, попрания своего достоинства и человеческого достоинства и глубокого сострадания к страждущим за ее стенами»17.

Облик у освобожденного был отнюдь не академический: длинная солдатская шинель, в которой приехал с юга, грубые ботинки, за плечами вещмешок. В таком виде белой ночью он шагал со Шпалерной через Неву к себе на Васильевский остров. У дверей своей квартиры он увидел большое общество во главе с Сергеем Федоровичем, встретившее его радостными возгласами. Послали за Карпинским и стали обсуждать, что и как помогло. Из всех многочисленных телеграмм на самый верх подействовала, на общий взгляд, депеша, которую дал академик-математик В. А. Стеклов своему ученику Кузьмину. Тот играл тогда какую-то важную роль при «коммунистическом дворе». Президент и непременный секретарь отправили телеграммы также Ленину, Луначарскому и Семашко.

Тем не менее все нашли, что освобождение наступило слишком быстро.

На другой день Вернадский отправил солдату-сокамернику пальто, как обещал.

* * *

Через два дня, запасшись на всякий случай «охранными грамотами», поскольку свободное передвижение в покоренной стране еще запрещено, они с Ниной ехали в Мурманск. По дороге он описал все свои арестные злоключения.

А в августе Петроград содрогнулся в очередной раз: на тумбах висели списки шестидесяти двух интеллигентов, расстрелянных за участие в заговоре. Среди них знакомые ученые: Таганцев, М. Тихвинский, известный поэт Николай Гумилев. Через полтора года в Париже Вернадский процитирует в своем дневнике: «“В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы” – Н. Гумилев. Убит в момент расцвета. Гордый мозг не может прожить в комунистическом рабстве»18.

Нина ехала как ассистентка, помогала отцу собирать материал. Работали на средства большой северной экспедиции Ферсмана. Жили на биостанции в Александровской гавани недалеко от Мурманска.

«Никогда не забуду, – через много лет вспоминала Нина Владимировна, – природу – рай, летом в Мурманске, где мы с отцом провели только три недели, а кажется, полжизни – столько было в этом красок, расцветок жизни – дикие олени, яркая фауна морского дна, скалы, лиловые от марганцевых бактерий, дикие грибы, карликовые березы»19.

Результатом поездки стала большая статья «Живое вещество в химии моря», вышедшая отдельной книгой. Здесь впервые описано подробно то понятие, которое для него давно уже центральное, – живое вещество.

Итак, за полгода он, продвигаясь толчками с остановками с юга на север, пересек всю страну по меридиану, от Черного моря до Баренцева. От биологической станции в Севастополе до подобной же в Мурманске. Побывал в больших и малых городах, во всех слоях общества – от красноармейцев до академиков, даже попал в тюрьму, лишний раз подтвердив, что от нее зарекаться в России не следует, как и от нищенской сумы.

Судьба показала ему всю Россию сразу, лежащую на нижней линии сорвавшейся лавины. Прямо в глаза глянула опасность, связанная с его решением остаться тут, со своим народом. Но недаром он писал, что революция социальная – вещь поверхностная, недостаточная, чтобы нарушить преемственность истории, чтобы «заместить» пролетариатом культурных людей, как надеются всяческие буря-бугаевы. Самоценная личность, а не массы олицетворяет глубинный шаг истории. Личность глубже, шире и свободнее социальных рамок. Перед ней должны отступить силы варваризации.

Что окажется сильнее в «больших числах» истории – пять лет войн, революций, страшных разрушений или происходившая параллельно научная революция, на стороне которой он неслышно и непонятно для других выступает? Серая фаланга бедных духом, но вооруженных организацией устроителей новой жизни или несколько тысяч или даже сотен людей науки, не объединенных ничем, кроме любви к истине и к неудержимому ее поиску? Науку пока здесь не убили. И вряд ли вообще возможно ее убить.

Его крымское решение настолько глубокое, проникающее все существо и обнимающее весь мир, – им самим ли оно принято? Нет, он только присоединился к большой духовной сущности. Его взяли в новый свет, в неведомое духовное пространство, и разом кончились все колебания. Он ощутил радость оттого, что совпал со своей мировой линией.

Теперь ему надо лишь свое тогдашнее ощущение, такое ясное в своей целостности, свое миропонимание перевести на общепонятный язык логики. Передать бесконечное в конечных и строгих научных понятиях. Часть нужно выделить, вырвать из целого. Перевести из надмирной области идей в обыденное пространство, свести вечность к течению времени.

Человек и есть переводчик вечности на язык времени.

Глава семнадцатая

«МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ ЗДЕСЬ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НОВОГО ТВОРЧЕСТВА»

Радиевые гонки закончились. – Расщепленный дуб. – В сослагательном наклонении. – Прага. – Столица русской эмиграции. – Сорбонна. – «Здесь все переполнено теорией Эйнштейна»

Осень 1921 года и весна 1922 года опять прошли под знаком радия. Та инерция, которую Вернадский со товарищи набрал в экспедициях начиная с 1911 года, не затухала. Энергия мысли необорима.

Радиевые работы расширялись. В 1915 году был принят закон о выделении из средств казначейства на трехлетние исследования 169 500 рублей. Часть средств пошла на грандиозную летнюю экспедицию того же года, часть – на камеральные исследования и оборудование. В радиологическое отделение лаборатории при музее пришли новые люди: в 1914-м – Л. С. Коловрат-Чирвинский, Б. Г. Карпов, И. Д. Старынкевич, а в 1915 году – В. Г. Хлопин.

Полная драматизма история получения радия описана хорошо и документально1. Кроме петроградской лаборатории, где были воспитаны основные кадры радиологов, шли исследования также в Москве, Одессе и Томске. В Петрограде имелся и материал: так называемые рудные остатки из Тюя-Муюна. Компания рудника добывала из обогащенной руды ванадий, а остальные богатые редкими элементами остатки лежали на складе компании. Их вес – 122 тонны.

Началась революция, надвинулась угроза немецкого вторжения и оккупации.

Первый отдел КЕПС в отсутствие своего председателя собрался 12 апреля 1918 года для решения судьбы запасов. Заседали Ферсман, Хлопин, Ненадкевич, другие специалисты. Решили: перевезти руду на Урал, в Березники, и там, на содовом заводе, начать переработку на радий. 12 июля инженер Л. Н. Богоявленский выехал туда с тринадцатью вагонами руды. Только в ноябре, с трудом получив деньги, за ним отправился с приборами В. Г. Хлопин. Однако местное начальство всячески саботировало работу. Потом войска Колчака захватили Пермь, 27 декабря – Березники. Работы прекратились, тем более что Богоявленского мобилизовали в белую армию. Они возобновились только летом 1919 года, но постепенно выяснилось, что Березниковский содовый завод для извлечения радия не приспособлен.

Хлопин грузит руду на баржи и отправляет по Каме до пристани Тихие Горы на Бондюжский химический завод – один из лучших в России. Здесь в августе 1920 года назначенный его директором выпускник Политехнического института И. Я. Башилов начал проектировать и собирать установки для переработки сырья. Он использовал, кстати, обычные чугунные котлы, которые употребляются в армейских кухнях.

Наконец, в июне 1921 года в Тихие Горы прибыл с приборами и препаратами Хлопин с женой, тоже химиком Марией Александровной Пасвик-Хлопиной. Они начали работать в недостроенном, неотапливаемом помещении. Точно с таким же увлечением, как супруги Кюри в своем парижском сарае, они работали по 14–16 часов в сутки: обогащали руду порциями по 40 килограммов, проделывая вручную пять операций по ее очистке. При этом Хлопин разработал оригинальный метод дробного осаждения вместо дробной кристаллизации, применявшейся Кюри, и открыл попутно один закон соотношения концентраций, названный потом его именем. Каждые 56 часов супруги получали крохи препарата, светящегося в темноте, – 0,5—2-процентного бромистого радия.

Только 1 декабря 1921 года адский труд закончился. Хлопины переработали 110 пудов сырья и получили 4,1 миллиграмма высокоактивного радия и 8 миллиграммов полуфабриката. С бесценным грузом выехали в Питер.

Десятилетняя гонка получила промежуточный финиш. С таким количеством радия можно создавать целый институт. А к тому времени в Европе работало уже три радиевых института.

В ноябре 1921 года комиссия в составе В. И. Вернадского, А. Ф. Иоффе и М. И. Неменова постановила преобразовать существовавший тогда Рентгенологический и Радиологический институт в три самостоятельных института: Медико-биологический, Физико-технический и Радиевый. Вернадский согласился возглавить последний и начал разрабатывать устав и структуру института.

В честь науки старую Лицейскую улицу, где когда-то в Александровском лицее преподавал Иван Васильевич Вернадский, переименовали в улицу Рентгена. А Радиевый институт и поныне расположен в том же здании Рентгенологического института, из которого появился.

Конечно, директор сразу поставил вопрос предельно широко и по трем расходящимся направлениям: всесторонние исследования радия и радиоактивных материалов, природное нахождение минералов, физическое и химическое их испытание.

Вернадский и Хлопин надеялись ввести институт в число академических учреждений. Но в дело вмешалась новая советская бюрократия. Развернулась подспудная борьба разных группировок около правительства. В конце концов, пришлось согласиться на включение института в Главнауку при Министерстве просвещения. То есть институт становился государственным и лишь научно, идейно связанным с Академией наук.

Хлопоча в Москве, одновременно участвуя в съезде почвоведов, Вернадский впервые уже не как наблюдатель, но и как лицо заинтересованное столкнулся с советским управлением эпохи новой экономической политики. Описывая унизительные мытарства по всяким конторам, заполненным новыми гешефтмахерами, делает вывод: «У меня такое чувство, что необходимо сейчас восстанавливать потерянное достояние и богатство; охрану личной независимости. Ничего даром. Необходимо перейти из нищенского состояния.

Большевизм держится расстройством жизни. При налаженной культурной жизни в мировом масштабе он не может существовать и так или иначе должен измениться. Это форма низшего порядка даже по сравнению с капиталистическим строем, т. к. она основана на порабощении человеческой личности»2.

* * *

С возвращением из Заполярья восстановился обычай собираться по субботам у Вернадских. К тому времени приехал из Кисловодска Александр Александрович Корнилов. После различных проволочек его восстановили в Политехническом институте, и теперь он рассказывал о новых порядках. Введен полицейский режим, записывает с его слов Вернадский. Хуже даже, чем в царское время, хотя тогда всякое бывало. Иван Михайлович Гревс пока преподает древнюю историю, хотя университет трясет. Идут непрерывные переустройства, гонения на дворянских детей. Нравственный уровень студентов страшно понизился, поскольку правом преимущественного поступления теперь обладают только дети трудящихся. Доносы и слежка вошли в повседневность.

Тридцатого декабря, в день братства, собрались, как встарь. Вероятно, не приехал только Шаховской из Москвы – самый горячий энтузиаст их союза. Конечно, невеселым оказался смотр их стареющих сил.

Самое печальное, что не осуществились тайные надежды отцов: нового поколения братства не получилось. Чудесные малороссийские вечера на «Ковыль-горе»… Под звуки молодых голосов рождались мечты о каком-то новом «этнографическом феномене» – интеллигентской общине, связанной не только узами кровного родства, но и тесной преемственностью идей, идеалов, нравственной позицией, умственными интересами. Могло образоваться, думал Вернадский, очень русское явление, напоминающее древние братства старых западнорусских городов. Ведь он сам – внучатый племянник одного из членов Кирилло-Мефодиевского братства Н. И. Гулака. С другой стороны – круг братства был бы расцвечен всей палитрой европейской учености. Хороший сплав.

Есть прямо-таки символический снимок, сделанный на «Ковыль-горе»: они с Корниловым и Еленой Григорьевной Ольденбург вместе с большой порослью детей – внутри огромного расщепленного дуба. Все дети их чувствовали себя друг с другом гораздо ближе, роднее, чем с кровными родственниками. И Георгий Вернадский, и Нина Владимировна вспоминали, что был огромный мир, связанный взаимной верой, любовью и чувством ответственности перед жизнью.

И вот дуб рухнул.

Некоторые, как Георгий и Сергей Ольденбург-сын, эмигрировали. Да и те, что остались, вряд ли смогли бы жить по законам открытости, дружбы и братства в новых условиях.

Таким образом, братство не имело прямого продолжения.

Тем не менее хорошо в уютной квартире академического дома, отгородившись от беспросветной петроградской зимней ночи, сидеть у самовара и слушать воспоминания Корнилова об их молодости. Хорошо хотя бы по той причине, что сами они все уцелели и теперь могли поддержать друг друга в непредсказуемой советской жизни.

* * *

В дни, когда Вернадский обзаводился новыми обязанностями, крепче привязываясь к Петрограду, колесо судьбы сделало неожиданный поворот. Боги неохотно меняют свои предначертания.

В Париже давние друзья А. В. Гольштейн и бывший «докучаевский мальчик» и будущий автор монументального труда «Почвы Франции» Валерий Агафонов посоветовали Альфреду Лакруа обратиться к ректору Сорбонны Полю Аппелю, чтобы тот пригласил Вернадского для чтения лекций по геохимии – как к почти единственному специалисту в новой области.

В середине декабря в Академию наук пришел официальный документ из Сорбонны, в котором сообщалось, что доктор Вернадский избран профессором Парижского университета и ученый совет приглашает его прочесть курс лекций по созданной им науке геохимии в весенний семестр 1922 года. Разумеется, Вернадский через Ольденбурга ответил немедленным согласием и благодарностью.

Решил ехать, но не только во Францию. Испрашивая у президиума разрешение, он хотел направиться в Вену, и может быть, в Чехословакию в связи с необходимостью установить правильную связь Радиевого института и связанного с ним радиевого завода с аналогичными учреждениями Западной Европы. Дело в том, что в Яхимове в Чехословакии находился единственный радиевый завод, научно правильно поставленный, а в Вене – Радиевый институт, с которым необходимо установить самые тесные отношения. Оттуда уже предполагал направиться в Париж.

Академия не имеет возражений, но не имеет, по-видимому, и средств. А между тем Вернадский задумывает большое дело – объединить всех европейских ученых для разработки методов получения внутриатомной энергии.

Еще мало кто верил в такую возможность, включая крупнейших физиков. Открыватель атомного ядра Эрнест Резерфорд на вопрос, изобретет ли однажды человечество способ получения атомной энергии, заявил: он рад, что оно пока до этого недодумал ось; учитывая моральное состояние людей, это было бы величайшей трагедией, потому что в первую очередь оно может быть использовано в военных целях. Скепсис его понятен, поскольку он давал интервью в разгар мировой бойни, в 1916 году. Но, кажется, Резерфорд до конца дней не изменил своего мнения и равнодушно относился к практическому приложению атомной теории.

Не так считал Вернадский. Во-первых, он чувствовал силу натиска на атомные проблемы. Война ничуть не задержала ученых. Атомные крепости сдаются одна за другой. Решена проблема изотопов, созданы теории атома и разложения (распада) радиоактивных элементов.

Во-вторых, есть институт с большим интеллектуальным потенциалом. Правда, технически он оборудован слабо. Но если объединить научные силы всей Европы, усилия могут оправдаться открытием новых неожиданных направлений.

Он пишет очень важную записку в Главнауку и как директор института излагает цель своей поездки: «Радиевый институт должен быть сейчас организован так, чтобы он мог направить свою работу на овладение атомной энергией – самым могучим источником силы, к которому подошло человечество в своей истории.

Для этого необходимо: 1) завязать сношения с аналогичными учреждениями за границей и 2) приобрести необходимый научный инвентарь, который не может быть получен в России»3. Вернадский призывает обратиться к новым источникам энергии, предрекает переворот во всей жизни человечества «при разрешении проблемы атомной энергии».

Он вполне понимает трудности переходного периода, как он выражается, но считает, что именно сейчас в кризисный период нужно сосредоточиться на самых новейших и прогрессивных идеях – это даст громадный выигрыш. «Я это утверждаю, потому что ясно сознаю возможное значение этой работы и возможный – мне кажется, в конце концов, неизбежный переворот в жизни человечества при разрешении проблемы атомной энергии и ее практического использования. Это не сознается еще общественным мнением, но сейчас у нас общественное мнение не имеет форм для своего выявления, и с этим приходится считаться при учете создавшегося положения»4. Он ставит дело на практическую основу и оценивает свои расходы по заказам оборудования в 24 774 золотых рубля.

Говоря о своих предполагаемых контактах, точно указывает тех, кто способен участвовать в решении проблемы: специалисты из Института Кюри, где он и так собирается быть, Фаянс и Эблер в Гейдельберге, Резерфорд в Кембридже, Содци в Лондоне и еще один человек: Отто Ган в Берлине. С ними он и намерен вступить в контакт.

Судьба записки неизвестна. Его обращение осталось в сослагательном наклонении, сухим листком несостоявшейся истории.

Правительство решило не рисковать. Лес, торф, уголь – оно надежнее. В это время как раз широко разворачивались работы по ГОЭЛРО и правители надеялись, что надежные способы получения электричества обеспечат всех энергией. А что для этого понадобится свести все леса на северо-западе, так они же вырастут потом?

К тому же, вероятно, скрытые мотивы, о которых мало кто знал, заставляли скептически относиться к радикальным планам буржуазного академика, который читает лекции о какой-то вечности жизни.

Настороженность могли стимулировать вышедшие весной 1922 года его «Очерки и речи». Их посоветовал издать знакомый ученого H. М. Федоровский, занимавший теперь видный пост. Тот сам собрал произведения Вернадского по народному образованию и культуре, ничуть не потерявшие своего значения в новых условиях. Вернадский согласился, написал предисловие к сборнику, где и задал эти широко цитируемые сакраментальные вопросы: «Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не могут сравняться все им раньше пережитые. Недалеко то время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть.

Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение?

Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука?

Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за все последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией всего человечества»5.

Почему он издавал свои старые статьи, почему посылал бутылочную почту в будущее? Надеялся, что они дойдут до живой души, разбудят свободную мысль, «сильнее которой ничего нет в мире». И без обиняков написал, что именно сейчас особенно необходимо утверждать первенство свободной человеческой личности, в пору ее унижения, в пору ликвидации всякой свободы.

Опасные фразы, возможно, и объясняют, почему власти проигнорировали его обращение. Во всяком случае, перед отъездом Вернадский узнал, что у издателей возникли неприятности в связи с «Очерками и речами».

Итак, денег на физические инструменты и на разъезды по научным центрам он не получил. Ехал практически как частное лицо – просто читать лекции. Академия отпускала его в командировку на пять месяцев. Но из-за волокиты, когда пришлось объяснять, почему они едут втроем, он не успевал к началу весеннего семестра и просил перенести свои лекции на осень. Ехали вместе с Ниной, что подразумевало некоторые планы учебы ее за границей. Первым пунктом остановки намечена Прага. Они уже знали, что там обосновался Георгий, и предупредили его о приезде.

Провожал их Ферсман. Глядя на два чемодана рукописей и книг, Александр Евгеньевич шутил, что с таким багажом на пять месяцев не едут. В чемоданах лежала рукопись о живом веществе: киевский и крымский тексты. Вернадский надеялся из них многое извлечь. И думал, вероятно, не о пяти месяцах. Жизнь покажет.

* * *

Пятого июня их встречали в Злата Праге Георгий с Нинеттой. Встречали как вырвавшихся из большевистского ада, что до некоторой степени верно.

Что же происходило с младшими Вернадскими после расставания с ними в ноябре 1920 года в Симферополе?

Супруги прошли весь тяжкий путь изгнанников. Сначала оказались в Константинополе без всяких средств к существованию. С большим трудом Нина устроилась кухаркой, и так они продержались три месяца. Затем в Афинах Георгий, знаток Византии и древних языков, нашел мало оплачиваемую, но все же работу по специальности. Он начал преподавать русский язык в школе и участвовал в создании словаря греческого языка.

За эти годы укрепилось его историческое мировоззрение, вырос авторитет в научном мире. Его пригласили в Чехословакию, где русская эмиграция пользовалась большой поддержкой, открывались русские институты. Перебравшись в Прагу, молодой Вернадский начал преподавать в университете. Труды его стали выходить в сборниках под руководством византиниста академика Н. П. Кондакова. Образовался кружок историков и философов, объединившихся под лозунгом «евразийства». Главный их тезис – Россия есть особая страна-континент: не Восток и не Запад и не их некая смесь. Она идет своим особым историческим путем. И характер народа, и государственное устройство определяются ее географией.

Вернадский знаком с евразийской историософией, с ее идейными корнями в русской мысли, восходящей по большей части к славянофильству. Как научную доктрину, позволяющую под определенным углом зрения изучать прошлое, он ее принимал, но очень осторожно относился к той идеологии, которую из нее извлекали.

Универсальность человеческого поведения, мышления, интересов, полагал он, играет более заметную роль в мире, чем особость, чем различия. То, что всех объединяет, – научное освоение окружающего мира, более мощно, чем то, что разъединяет. В дневнике 4 июля 1922 года записывает: «Вчера закончил статьи Трубецкого (Н. С., известный филолог, сын князя С. Н. Трубецкого. – Г. А.) и др. из сборника “Евразийцы”. Много интересного. Но, в общем, эти идеи мне кажутся одной стороной того общего, которое сейчас творится в человечестве. Главное и характерное – человечество единое. В этом смысле этот элемент единства (интернационала) имеет большое значение во всей истории человечества. Он в конце концов ведет к космичности сознательной жизни. <…> Затем идеи римской католической церкви и идеи таких великих религий, как христианство, буддизм, мусульманство: идея равенства человека. В Средние века идеи ученой среды – академии, Respublica litterarum, гуманисты и т. п. И, наконец, в XX веке, когда весь земной шар охвачен единым. Для меня это явление тесно связано с будущей автотрофностью человечества. <…>

Все такие национальные устремления, как евразийцы, захватывают одну часть целого – это идеи в пределах куска мозаики – но целое, составленное из этих кусков, исчезает…»6

За первый месяц в Праге Вернадский наладил старые связи с чешскими учеными, прочел лекцию в университете. Здесь же, на медицинском факультете, начала учиться Нина. Она оставалась, таким образом, с братом.

Далее Вернадский и Наталия Егоровна отправлялись одни.

* * *

Восьмого июля они вновь вступили на землю Парижа. На Восточном вокзале их радостно встречала старый друг Александра Васильевна Гольштейн и отвезла к себе в Пасси. Вернадский не был в Париже девять лет, Наталия Егоровна – тринадцать. Казалось, прошла целая вечность, столько великих и страшных событий в нее вместилось.

Через несколько дней они перебрались ближе к университету. Поселились в сердцевине Латинского квартала, рядом с Сорбонной на коротенькой улочке Тулье в доме 7. Сняли квартирку из двух комнат с кухней. Наталия Егоровна сама готовила еду на газе, а в остальное время, как и всегда, помогала мужу.

На факультете условились, что лекции состоятся в декабре-марте. А пока Лакруа предоставил ему возможность работать в лаборатории Музея естественной истории. Это давало небольшие средства, чтобы оплатить квартиру. Поскольку минералоги всех стран объединены, у Вернадского в каждой есть коллеги, с которыми легко возникают и деловые, а иногда более чем деловые, дружеские отношения. Такие, как с Лакруа. Он снова восстановил теплые связи с Гротом, с Замбонини, тем самым неаполитанцем, что назвал открытый им новый минерал вернадскитом. Теперь, узнав, что Вернадский в Париже, Замбонини прислал ему большую пачку книг, вышедших в Италии за военно-революционные годы.

Париж – знакомый незнакомец. И, конечно, первое, что бросилось в глаза: эмиграция из России. Драма русских изгнанников состояла не только в катастрофе на родине, но и в вековой французской ориентации всей культуры, из-за чего все знают только этот язык. Самая большая интеллигентная и военная колония – здесь. Русские на каждом шагу. Издаются русские газеты, журналы, собираются политические и иные съезды. Еще сохраняются партии, произносятся речи. Люди как бы не остыли от борьбы и мечтают о ее возобновлении. Однажды и он получил приглашение на заседание кадетской партии, но решительно отказался. Он сжег все мосты и не видит смысла возвращаться в политику. Социальная борьба – царство третьего и четвертого апостолов веры, где все самые лучшие и чистые стремления быстро покрываются грязью, опошляются и превращаются часто в свою противоположность, – теперь не для него. Разве не идеальные стремления социалистов к справедливости открыли клапаны дикого разгула и грабежа?

Нет, для него лично отныне – только наука. Так он больше сделает для страны.

А потом, эмиграция есть эмиграция. При всем сочувствии к многим здешним знакомым, при всех личных отношениях надо принимать реальность, которая заключается в том, что центр русской жизни – не здесь. Его не принесли с собой тысячи лучших и честных людей на своих башмаках. Россия осталась в России. Какая ни есть, она будет делаться там, творчеством образованных людей.

Создан поистине страшный режим. Как ни противно, но приходится сотрудничать с ним, а не с эмиграцией. В дневнике 9 ноября 1922 года много сведений от очевидца о научных новостях из России, о закрытии научных обществ, об университетах, в том числе и в Симферополе (работает только А. Г. Гурвич), о высылке философов и ученых, о положении на Украине и обобщение: «Научная работа в России идет, несмотря ни на что. <…>

Очень интересно это столкновение – частью поддержка, частью гонение – научной работы в Советской России. Сейчас должна начаться идейная защита науки – но и наука должна брать все, что может и от своих врагов, какими являются комунисты.