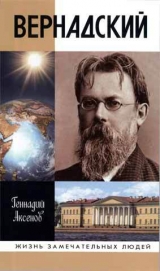

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 35 (всего у книги 45 страниц)

И по сей день чистый тихий центр привлекает москвичей, иностранцев и провинциалов живописной суетой Старого Арбата и романтической тишиной запутанных переулков и бывших усадеб.

* * *

Чаще всего дела решаются в Дурновском. Приходит заместитель Александр Павлович Виноградов, с ним обговаривается все самое главное. Но не реже одного раза в неделю Вернадский приезжает на Старомонетный сам.

Для кого как, а для Александра Михайловича Симорина такие дни – праздники. Как и для Личкова, Вернадский для него не только научный руководитель. Симорин бесконечно уважал его за единство образа жизни и убеждений, за смелость мысли и духовную наполненность. По представлениям Валентины Сергеевны Неаполитанской, они были близки, ибо оба были мистиками и романтиками. Для обоих характерно небытовое отношение к жизни и глубокое переживание окружающего. Действительно, недаром Вернадский написал о Симорине и его друзьях – Кирсанове и Лебедеве – необычные слова: «У них был кружок мистических поэтов». Симорин любил Волошина, знал неопубликованные его стихи и, по-видимому, читал их друзьям.

Покойная ныне В. С. Неаполитанская, бывшая хранителем Кабинета-музея Вернадского, работала тогда в располагавшемся рядом СОПСе. В 117-ю комнату ее притягивала необычная атмосфера, создаваемая Симориным. По ее словам, он часами мог восторженно говорить об идеях Вернадского, о назначении человека, о музыке и звездах. Он заразил ее любовью к Вернадскому, чем определил, в сущности, ее дальнейшую судьбу.

Между тем восхищение научным руководителем и поклонение ему, такое обычное в лабораториях всего мира, было не совсем обычным в тех условиях. Знание, которое здесь культивировалось, поневоле превращалось в запретное, официально не поощряемое, если вспомнить ту кампанию, которая сопровождала имя Вернадского в официальных кругах. А за стеной 117-й комнаты висела стенгазета института, в которой время от времени появлялись статьи, призывавшие разоблачить Вернадского как виталиста и идеалиста.

В кружок мистических поэтов входил, кроме Симорина, Анатолий Кирсанов, молодой талантливый инженер-химик. Образование он получил в Германии, где долгие годы находился в командировке его отец, химик-органик. Вернувшись в Союз, Кирсанов сделал в БИОГЕЛе первую свою серьезную работу по обнаружению золота в воде.

Кирсанов возмущался порядками, царившими в стране, и говорил, что даже в фашистской Германии нет такого тотального гнета. Разговоры в 117-й приобретали опасный оборот.

У Симорина начал свой путь в науку выдающийся исследователь Кирилл Павлович Флоренский, сын философа, богослова, инженера и математика отца Павла Флоренского.

Мыслитель-священник принадлежал к поколению Георгия Вернадского. У них был даже общий друг, Михаил Шик, помогавший кадетам во время событий 1905 года. В 1918 году священники Шик и Флоренский спасали сокровища Троице-Сергиевой лавры. И еще одна ниточка связывала весь круг: Михаил Шик женился на Наташе Шаховской.

Возвращаясь из Крыма в 1921 году в вагоне санитарного поезда, Вернадский все полмесяца пути с большим увлечением читал «Столп и утверждение истины» – докторскую диссертацию отца Павла Флоренского и очень высоко оценил ее. Также и Флоренский высоко ставил «Биосферу» и писал автору, что над или внутри оболочки жизни он выделил бы еще пневматосферу – сферу духа, реально существующую и влияющую на человеческую жизнь и окружающую среду.

После ареста философа Вернадский принял участие в судьбе его сыновей Василия и Кирилла. Первому помог устроиться в Геолого-разведочный институт, второго взял в 1935 году в БИОГЕЛ в группу Симорина. Кириллу в то время исполнилось 19 лет, но он уже успел проявить себя в научной работе. А произошло это следующим образом.

Приобщил его к геологии ученик Вернадского Давыд Иванович Иловайский. По воспоминаниям Неаполитанской, Иловайский нашел способ обойти бдительность органов, запрещавших учиться детям дворян и других лишенцев. Он брал талантливых юношей с собой в экспедиции, обучал геологической работе в поле, а потом вместе с ними публиковал научные статьи. Имея несколько таких публикаций, молодой человек и без высшего образования мог устроиться, например, в лабораторию, получить звание младшего научного сотрудника, а потом поступить, например, в заочный институт.

Именно таким путем шел Кирилл Флоренский. От Иловайского попал в лабораторию геохимика Вениамина Зильберминца, который сотрудничал с Вернадским, а от него уж в апреле 1935 года к Симорину. Флоренский вспоминал, как Вернадский познакомил его тогда с К. А. Ненадкевичем, работавшим в том же здании этажом ниже. «Это мой ученик, – представил он младшего. – А это, – и запнулся, глядя на седобородого 56-летнего Константина Автономовича, – тоже мой ученик». И сам весело засмеялся, пораженный таким разрывом в возрасте учеников.

Молодой Флоренский быстро обнаружил настоящий талант экспериментатора и изобретателя. Вскоре он стал личным лаборантом Вернадского. Отцу, находившемуся тогда в Соловецком лагере, где он вскоре и погибнет, Кирилл сообщает обо всем интересном в лаборатории (только о науке, конечно). Ответы священника Флоренского приобретали иногда вид подлинных теоретических шедевров. И непременно он спрашивал, виделся ли Кирилл с Вернадским, потому что даже недолгое общение полезно, обязательно отзовется новым поворотом мысли.

Молодой Флоренский и сам это чувствовал. Он, основатель сравнительной планетологии, остался подлинным учеником Вернадского, работал над публикациями его трудов и оставил воспоминания «Незабываемые десять лет». Когда Кирилл возвращался из экспедиции, Владимир Иванович расспрашивал его решительно обо всем – от геологии до этнографии края. «Как-то я сказал, что в одном из отдаленных районов Забайкалья не произошло никаких изменений, однако, когда Владимир Иванович выяснил, что там появилась школа и фельдшерский пункт (что казалось мне настолько обычным, что не заслуживало внимания), он весь как-то загорелся и стал говорить о значении образования, даже первоначального, о важности всеобщей грамотности, которая коренным образом изменила облик России, чего мы не должны никогда забывать»6.

Так, несмотря на сложные условия труда и быта, в лаборатории, переехавшей в Москву, стал складываться коллектив единомышленников, нарабатываться опыт и возникала атмосфера духовного влияния Вернадского.

Симорин первым обнаружил в организмах бром, начал создавать вместе с Виноградовым морскую биогеохимию, широко развивалась идея биогеохимических провинций, то есть ареалов распространения тех или иных элементов.

В 1935 году Александр Михайлович возглавил первую экспедицию БИОГЕЛа по проверке идеи биогеохимической провинции. Задача стояла практическая: в одном сибирском районе всегда существовала эндемическая, то есть присущая этой местности болезнь, так называемая уровская аномалия. У жителей развивался зоб. Симорин установил недостаток йода в воде, которую употребляли люди. На основании его отчета медики стали составлять рекомендации по лечению уровской болезни.

Биогеохимия начинала приобретать прикладное значение, как и мечталось в видении гипотетического Института живого вещества.

Все только начиналось…

* * *

В 1935 году «книга жизни» получила новое название «Об основных понятиях геохимии». Рукопись, которую начал год назад, отложена, хотя идеи ее, конечно, не пропали. Личкову 5 апреля 1936 года: «А может быть, главное, что я сейчас – неожиданно для себя – пишу книгу об основных проблемах биогеохимии. Думал прочесть две лекции – выйдет целая книга»7. Писал ее в доме отдыха «Сосновый бор» в Болшеве под Москвой, где Вернадские прожили с 15 апреля по 1 мая 1936 года. А продолжил в полюбившемся им Узком. Сообщал также, что, если через два года закончит свою книгу, будет считать свою задачу выполненной и отойдет в созерцательную жизнь. Так он надеялся.

Одновременно начал статью о Гете. Госиздат предполагал издать полное собрание сочинений великого немца, в том числе научных. Редакция попросила Вернадского взять на себя труд по их редактированию. Предисловие увлекало, поскольку о Гете думал часто. Есть что сказать.

Как всегда, одна работа не отделена от другой, это две части одной общей работы. И размышления о Гёте, человеке родственного склада ума и мироощущения, сказались на «книге жизни» самым неожиданным образом.

Гёте схватывал природу в целом, не подразделяя ее на «логин», он создал свою, совершенно особую систему понятий о природе. Может быть, одним из первых, неповторимо и художественно, но по существу верно выразил единство человека и окружающего мира. Не признавал ньютоновской картины мира, где мир сведен к механике и описывался дифференциальными уравнениями. Механика разлагает мир на части, а причину движения видит в силах, то есть в материальности мира. Гёте так не думал и причину видел в другом. Считал, например, что без человеческого восприятия цвета не существует. Человек – неустранимая часть мира, он – объект, действующий агент природы. Природа важна как целое. 30 июля перед отъездом за границу из Узкого Вернадский писал J1 ичкову: «Гёте – натуралист, точный наблюдатель и экспериментатор, не признававший числа и причинного объяснения природных явлений, в односторонности своей, и для нас донкихотстве, в борьбе с ньютоновским мировоззрением в одной части, безусловно, прав: причинная – числовая – связь не захватывает всего наблюдаемого в точном естествознании, ибо человеческая мысль есть функция среды (биосферы), а не только организма. И аналитический прием разделения явлений всегда приведет к неполному и неверному представлению, так как в действительности “природа” есть организованное целое. “Природа” у Гете – и неизбежно для нас всех – есть организованная земная оболочка – биосфера – и должна отражаться как целое во всех наших научных представлениях. Я и боюсь коснуться этих всех вопросов – но с другой стороны, чувствую, это является самым основным положением моей книги»8.

Повторю: «В действительности “природа” есть организованное целое». Тут кавычки хорошо бы поставить у слова «действительность», а не «природа». «Не то, что мните вы, – природа!» – как тут не вспомнить его любимого Тютчева.

Природа обычно воспринимается нами как внешнее, как постороннее по отношению к нам, как окружающая среда. Но когда возникло понятие биосферы, возродилось и гётевское (а также кантовское, ламарковское) ее – донкихотское — понимание. Биосфера (природа в виде биосферы) – совокупность, подтягиваемая к целому, к разумному состоянию и противостоящая разделению, к чему толкают могучие силы распада. Поэтому природа – не «действительна», выражается неточным словом «природа». Она есть только иллюзия внешней вселенной, как и отвечал молодой Вернадский Толстому в запальчивом споре в прихожей своего дома в Большом Левшинском переулке. И заслужил эпитет мистик.

Природа есть создание человека – вот в чем мистика. Мысленное создание.

Звучит абсурдно. Почему природа есть создание человека, если когда-то его не было, а она была? Он – дитя природы, появившийся в определенное время. Почему же «действительность» в кавычках?

Вся суть в том, как мы представим самого человека. Кто он? Если существо созерцающее, неподвижно познающее природу, тогда действительность теряет кавычки и предстает объектом, чем-то отдельным от него, а человек – соответственно субъектом, дитятей природы. В таком положении он силится умом понять природу, «созерцать» ее. «И внял я неба содроганье, и горний ангелов полет…» Весьма иллюзорное мечтательное знание.

Но если человек становится по отношению к природе в положение деятельное, а не только познающее, если он – преобразователь природы, в своей совокупности геологическая сила, если он с природой взаимодействует, она перестает быть такой, какова «на самом деле», без него. Он видит и ощущает ее не как нечто первозданное, но частью самого себя. Он становится объектом природы. Она превращается в то, что он из нее сделает. В самую суть, в самую сердцевину ее движений входит человеческая мысль. И потому действительно нельзя сказать, какова природа без него. Мыслить – пожалуйста, осваивать – только по правилам науки. Без научной практики Вселенная – иллюзия, миф, кантовская вещь в себе.

Обычно нас подводит торопливая способность ума все сразу объяснить, понять происхождение вещей. Все рассказать на одной странице, в одной главе, как в Ветхом Завете. Чем глубже в историю, тем это стремление к полному объяснению четче. У племен неразвитых мир прост и понятен, объяснен от начала и до конца. Все сказано в мифе о происхождении мира и племени. Зато связь их с миром, основанная на мифе, в основном иллюзорная, магическая. Она минимальна. Первобытный человек – дитя природы.

Чем ближе к современности, тем способность объяснять уменьшалась, а способность наблюдать, строить модели, сопоставлять и действовать увеличивалась. Возникла наука, отказавшаяся от объяснения начальных причин и конечных следствий. Создавая модели и описывая действительность, наука стала больше взаимодействовать с ней, чем созерцать. Наука превратилась в способ освоения мира в большей мере, чем способ его познания. Она не дает общих ответов, зато учится правильно ставить вопросы.

В идее биосферы описывается взаимодействие человека с природой. В реальности и жизнь, и мысль были всегда, то есть вечны.

С наукой проигрываем в ясности. Но выигрываем тем, что избираем наилучшую позицию для описания и наблюдений, для строительства моделей. Начинаем искать не там, где светлее, а носим фонарь с собой.

Сказать: надо воспринимать действительность такой, какова она есть, – это и значит брать ее вместе с осваивающим ее человечеством. Она такова, насколько мы ее освоили. А на самом деле ее нет и она соответствует сегодняшнему уровню наших знаний: сегодня одна, а завтра будет другая.

Начав писать книгу такого общего содержания, Вернадский ощутил трудность именно в использовании обычных слов, всегда бывших пригодными как раз для понимания, а не для наблюдения. Логика слов и обычных, а во многом и научных понятий сложилась во времена Аристотеля. Но она идет от способности познания, а не от способности освоения, не от умения описывать. Эта логика рассчитана на созерцание, что почувствовал и Гете.

К биосфере слова и понятия такой логики не совсем подходят. А надо писать об основных понятиях. Где же они содержатся, если не в логике Аристотеля и в словах естественного языка?

Приехав к дочери в Прагу, лечась в Карловых Варах, неспешно переделывает текст, написанный в Болшеве и Узком. 1 сентября, Ферсману: «Засел за писание книги. Работаю хорошо – насколько можно без книг. Хорошо думаю, никто не мешает»9. 6 октября ему же, менее оптимистично: «Работаю сейчас хорошо над первой главой книги. Но вижу, что книга потребует 2–3 лет работы, и не знаю, доживу ли? Еду недели через три в Лондон и Париж. Хочу в Оксфорд и Кембридж»10.

Личкову, как всегда, сообщает более доверительно: «Моя мысль очень углубляется. Вчерне закончил вводную главу – но она будет не раз коренным образом перерабатываться. Однако, мне кажется, я сейчас сделал большой шаг вперед. Из первоначального наброска, который я сделал в Болшеве, не осталось камня на камне. Но без него не было бы и этого.

Мне кажется, удастся и в нем дать почувствовать основное: жизнь отлична от косной материи и является огромным планетным явлением»11. Планетным, значит, космическим, не случайным.

Конечно, когда пишешь, тогда и понимаешь смысл написанного и сознаешь объем и содержание книги, которая в голове содержится в общих чертах. Тоже разница между пониманием и освоением мысли.

Написал в Праге 100 страниц и рукопись отложил. Для него стало ясно, что, не разобравшись с логикой естествознания – создаваемого им самим естествознания, нельзя продолжать.

Двадцатого сентября выехал в Париж, а через несколько дней в Лондон. Цель – библиотека Британского музея. Написанный здесь, в Англии, отрывок «О логике естествознания» дает представление о занимавшей его мучительной загадке, о новом подходе к научному языку.

Наука о живом веществе первой обнаружила неприменимость логических конструкций старых наук, особенно математики и гуманитарных. Слова не передают сути биосферных явлений. «Мысль изреченная есть ложь» – любимый им образ из тютчевского «Silentium»: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?»

Частичные, анализирующие, не синтетические науки основаны на исторически сложившихся понятиях, идущих от классической логики. Они возникли не из наблюдения действительности, а сложились традиционным путем анализа языка, то есть того, что человек поставил между собой и действительностью.

Опытные науки, начавшиеся с механики Галилея, оперируют строго очерченными терминами и измеримыми величинами. Но и в их применении ученый мир только еще начал выбираться из старой, словесной логики. Он, как Гулливер лилипутские корабли, влачит за собой многие старые понятия философии и природного языка. Мы уже встречались с таким типично историческим понятием, как земная кора, – пережитком умозрительного представления о постепенно остывавшей планете. Повсюду его нужно заменять понятием о геосферах, о глобальных оболочках. Атмосфера, гидросфера, биосфера, криосфера.

Каковы же основные начала, клеточки биосферной логики? «Это – естественные тела (будут ли то организмы, минералы, почвы, горные породы и т. д.), которые могут и должны быть исследуемы и уточняемы не только логическим выводом из неизменного слова или понятия, а из реального и естественного тела, главное содержание которого не охвачено понятием или словом – но только оно интересует натуралиста и во всех спорных случаях он возвращается к факту, а не углубляется в слово или в понятие, его обозначающее»12.

Второй этаж, который строится на понятии естественного тела (факта), – эмпирическое обобщение. В предисловии к «Биосфере» уже заложена новая логика: логика вечности жизни. Эмпирическое обобщение коренным образом отличается от обобщения на основе происхождения предмета науки. Эмпирическое обобщение решительно рвет с главными положениями наук, идущими из общекультурных «картин мира», и вводит первоначальные принципы. Они не вытекают из предыдущего объяснения фактов, а только из самих фактов. Но обобщение надо правильно оформить, и проходят иногда века, прежде чем известные факты приобретают новое звучание.

Любая теория тоже основана на неких первоначальных постулатах, недоказываемых аксиомах, из которых по определенным математическим и логическим правилам выводятся следствия. Такова теория Евклида, основанная на постулате о параллельных прямых. С появлением новой теории старая не отменяется, а становится ее частью. Так рядом с геометрией Евклида появились другие геометрии, основанные на других первоначальных постулатах.

Эмпирическое обобщение основано не на аксиомах, а на обработанных фактах, вытекает из понятия о естественном теле. В этом высказывании нет никаких допущений, как нет вообще ни одного факта, противоречащего обобщению. Если появится хоть один факт, противоречащий всем остальным, обобщение надо отменять целиком. Так что эмпирическое обобщение, несмотря на свою простоту, далеко не просто, оно более строго, чем теория. Хотя последняя чаще всего выражена математически.

Мы уже встречались с принципом Реди, имеющим статус эмпирического обобщения. Франческо Реди заявил: «Все живое от живого», когда еще не была открыта микроскопическая жизнь. И если бы оказалось, что бактерии, например, зарождаются иным, не биологическим путем, принцип оказался бы недействительным. На что, кстати, и надеялись с открытием царства бактерий. Но Пастер своим решающим экспериментом однажды доказал, что и они происходят только от себе подобных и иным путем не зарождаются. Так что эмпирическое обобщение, если оно сделано правильно и корректно, от новых фактов только укрепляется.

Таким же обобщением является периодический закон Менделеева. Как бы в дальнейшем ни развивались и ни изменялись наши знания о химических элементах, трудно себе представить, чтобы периодический закон мог быть отменен. Он только наполняется новым содержанием.

Эмпирическое обобщение не поддается логическому анализу в старой логике. Оно – из другой системы понятий, из наблюдения. И относится ко всей природе сразу.

В вольных лондонских размышлениях Вернадский и заявляет, что новую логику естествознания еще только предстоит создать. Нужна система эмпирических обобщений, которые, не противореча друг другу, обнимут собой весь опыт нашего наблюдения явлений природы.

* * *

Написанный в Лондоне отрывок «О логике естествознания» интересен еще и тем, что в нем впервые употреблен термин «ноосфера». Это свидетельствует о том, что, вероятно, в этом году Вернадский наконец-то прочитал изданную в Париже книгу Леруа 1928 года «Истоки человечества и эволюция разума». В письме Личкову 7 сентября объясняет: «Я принимаю идею Леруа о ноосфере. Он развил глубже мою биосферу. Ноосфера создалась в постплиоценовую эпоху – человеческая мысль охватила биосферу и меняет все процессы по-новому и в результате энергия, активная, биосферы увеличивается (противоположно энтропии <…>)»13.

Еще через месяц, 15 ноября, уже из Москвы сообщает Личкову о своем решении:

«Как я Вам писал, я сильно продвинул свою книгу “Об основных понятиях биогеохимии”, вчерне написал Введение и весь план ее обдумал. Теперь надо писать, и я хочу это устроить, как главное свое дело. Очень многое я продумал и выясняется многое. Ввожу новое понятие “ноосферы”, которое предложено Леруа в 1929 году и которое позволяет ввести исторический процесс человечества как продолжение биогеохимической истории живого вещества. <…> (На самом деле год выхода книги Леруа 1928-й. – Г. А.)

Две области меня охватили очень сильно: логика описательного естествознания (ее нет, но она начинается) и, во-вторых, индийская философия, как живая и большая – возрождающаяся в связи с влиянием точного знания, интереснее западной для науки. <…>

Давно я так глубоко не вдумывался в окружающее»14.

Таким образом, общая идея, высказанная когда-то в письме жене в тридцатилетием возрасте, была сформулирована так: «Есть один факт развития Земли – это усиление сознания». Эта мысль являла собой сигнал. Непрерывно видоизменяемый, но остающийся самим собой, он обрел теперь развитый вид. Мысль втянула в свою орбиту массу создаваемых попутно научных представлений и наук. Наука о живом веществе не будет полна без науки о геологической деятельности человечества, без природного действия разума.

Восточная философия интересовала его давно. Уже в «Вечности жизни» указал, что вытекающее из принципа Реди безначалие жизни не отвечает западной духовной традиции, основанной на аврамических религиях. На Западе мысль строится на рождении мира из ничего. Мир развертывается, непрерывно изменяется и восходит от простого к сложному. И это связано не с самим миром, а с мышлением европейцев. За две тысячи лет религиозное сознание настроило мысль эсхатологически, то есть на представление о начале и конце мира и его преображении. Но на Востоке умственная обстановка иная, не связанная с идеей начала. Для людей, сросшихся с этой духовной атмосферой, вопрос о начале мира или жизни не будет казаться неизбежным. Извечное существование живого будет для них более понятным, чем его появление во времени.

В 1936 году он проштудировал книгу Роллана «Жизнь Вивекананды», и мир восточной мудрости придвинулся вплотную. Приобрел сочинения самого Вивекананды и с юношеской жадностью впитывал его философию. Вероятно, пришел он к выводу, учение о живом веществе могло бы быть воспринято легче в Индии, чем в Европе. А наука не должна основываться на какой-либо одной философской традиции. Она может быть полнее за счет включения других культур. И вообще, не связываться с философскими традициями, не основываться на них.

Разобравшись принципиально, в общих чертах, с логикой естествознания, Вернадский теперь окончательно расходится с философией. Несмотря на общую идейную атмосферу в стране, где господствующая философия выглядывала отовсюду и все освящала, Вернадский указывает на ее глубокое отставание от науки. В начале XX века начался рост научного знания, интенсивность которого он всегда называл взрывом научного творчества, сравнимым с эллинской наукой и с временем Галилея и Ньютона. Но философия осталась на уровне XIX века, прозрачно намекает ученый на господствующую идеологию. Философия эта не проделала никакой работы, чтобы привести свои категории и понятия в соответствие с величайшими достижениями науки, а работа эта огромная, предупреждает автор. Самое главное, нужно подвергнуть анализу сам ее инструмент: слова языка, употребляемые понятия. В философии и науке XIX века они соответствуют названной логике Аристотеля, то есть основаны на анализе мышления, а требуется соответствие логике Демокрита, опирающейся на анализ естественных тел. Вот почему, указывает он, претензии философии на руководство наукой – беспочвенны. Вернадский ссылается на свой ответ Деборину 1933 года, когда возникла вдруг дискуссия о времени, где он писал, что ученые должны быть избавлены от философской опеки.

Не только для текущего момента, но и для всей истории науки важно, что Вернадский точно указывает те области, в которых наука опирается на этот новый язык, новую методологию. Эти области составляют главный нерв развития знания, в их строе заключаются все великие загадки и проблемы науки. Они исследуют факты на базе эмпирических обобщений, которые отличаются не только от философского языка, но и от чисто математического естествознания, которые оперируют теориями и гипотезами – временными строительными лесами. Можно также понять, что теоретические науки есть введенная одновременно с научной революцией мода, по сути дела, пена, образующаяся впереди гигантского, хлынувшего в новые области, потока знания. Области прорыва – атом и планета: микро– и мегамир. Вот какой список Вернадский приводит:

«Достаточно привести следующие нацело лежащие вне философской обработки и философского анализа большие области научных фактов и эмпирических обобщений: правизна и левизна, учение о симметрии, диссимметрия (принцип Кюри), разные законы в разных разрезах мира, изменение геохимических процессов человеческим сознанием (мыслью), биохимические функции в биосфере, принцип Реди, единство жизни в аспекте геологического времени, связь явлений жизни с атомами и их строением, относительная ничтожность проявлений химических элементов в массе вещества в Космосе, непрерывность уточнения, углубления и усовершенствования реакций нервной ткани в ходе геологического времени, связанная с усилением влияния жизни на биосферу и т. д. Я беру здесь не теоретические и гипотетические представления, как теория относительности, учение о квантах, разное проявление причинности в разрезах мира и т. п., а конкретные эмпирические обобщения. Число их быстро увеличивается. Именно это есть характерное явление переживаемого момента в истории науки. Список легко может быть увеличен»15.

Легко себе представить, что испытала редакция «Известий Академии наук», получив подобный текст. Не печатать академика, тем более одного из ведущих, старых академиков – нельзя, но и снести удары, направленные в самую сердцевину идеологии, – тоже нельзя. Вернадский следит за всеми мучениями издателей и отмечает этапы прохождения статьи. В дневнике 16 февраля пишет: «От Горбунова (старый большевик, непременный секретарь АН, вскоре погибнет в пучине террора. – Г. А.) письмо с корректурой о пределах биосферы – из нее выброшена вся вводная часть (отношение к философии). Я отказался печатать в таком виде. Эти совершенно безумные люди еще считают себя “левыми”. Совершенное повторение времен Магницкого и покоренья Крыма»16. Переговоры с непременным секретарем Горбуновым продолжались целый год.

Наконец в январе 1937 года номер журнала с его статьей увидел свет. Редакция вышла из положения так же, как четыре года назад, – напечатала статью с разоблачительной сопроводилов-кой, поручив ее работнику Института философии А. А. Максимову, которого сами местные идейные работники называли унтером пришибеевым от марксизма. Абсолютно беспомощный и ругательный комментарий к Вернадскому. «Без такого послесловия статья не была бы выпущена, – вспоминал Вернадский через пять лет. – Я поставил условие, чтобы эти статьи были “присланными”. Это исполнили. И я, и статья Максимова вполне откровенные. Оттиски я получил в 50 экземплярах.

Я забыл об этой статье совершенно. Хотя, перечитав ее, теперь нахожу ее правой и думаю, что это maximum свободы мысли, допускаемой в нашей форме советского государства. Это один из факторов, ее разлагающих. Я явился нападающим»17.

Замечание – верное. Статья стала признаком его победы над диаматами. Он остался единственным в стране ученым, с открытым забралом выступавшим против марксистской тарабарщины в науке, отвоевавшим свой остров – свою новую науку от их атак. Причем победа была признана и его идеологическими противниками. С 1936 года прекращаются нападки в печати. За исключением уведомления РИСО, сопровождавшего каждое его отдельно печатающееся произведение и признающего его право быть идеалистом, нигде уже Вернадского не называли врагом и помехой на пути строительства.

Конечно, играла роль реальная политика Сталина, его выбор имперского духа вместо коммунизма со всем его обрамлением. Осколки старого, всех выдающихся ученых, писателей теперь бережно сохраняли, тогда как началось безжалостное уничтожение всех лихих революционеров как в кадровых рядах, так и леваков в науке и искусстве. Достаточно сравнить судьбу классика Станиславского и новатора Мейерхольда. Была ликвидирована революционная «школа Покровского», восстановили историографию, источниковедение, другие респектабельные области общественных наук. С марксистско-ленинским акцентом, но восстановили все факультеты ненужных вещей – исторические, юридические и иные общественные факультеты в университетах.

Вернадский выдержал свою линию. Ни в одном предисловии к своим работам, не говоря уж о текстах, он не произнес ни слова, свидетельствовавшего об идеологическом реверансе власть предержащим. В конце концов, такая позиция оказалась прагматичнее, чем подлаживание под них. Дрогнул – пропал. Не только в науке, но и в жизни.

* * *

За границей, в Праге Вернадские отметили свой полувековой свадебный юбилей. Ничем не омрачены их отношения. Они так же много значат друг для друга, как и тогда, 3 сентября 1886 года.