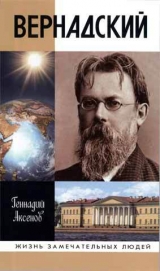

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц)

Задержавшись в Париже несколько дней, осматривает у Лакруа в Музее естественной истории африканские минералы, привезенные его другом с Мадагаскара, но мысли его все еще в Америке.

Дневник: «Поездка в Америку <…> меняет масштаб, которым мы меряем окружающее, ставит события на иное место, чем мы привыкли это делать, забывая в своем суждении об окружающем существовании вне пределов Европы Нового Света. Мы могли его забывать и не принимать серьезно во внимание, но жизнь связана с ним неразрывными связями, и в действительности то, что происходит в этой стране, касается нас ближе, чем мы это думаем, и должно заставлять нас вглядываться в них глубже, чем мы привыкли это делать»17.

Он пишет о научном единстве человечества и связности мировой жизни. Поездка дала новый импульс творчеству и подтвердила самые задушевные мысли, теплившиеся воспоминания чуть ли не школьных лет. Единство мыслей молодило. В письме к Нюте делится радостью, что возвращается полным планов, желаний, намерений, что даже странно в его годы.

Ехал через Германию, не миновав, по обыкновению, Мюнхена и не ведая, что через год их с Паулем Гротом разделит фронт. Их научное общение прервется на много лет. Самое важное из своих ощущений он сформулировал в письме сыну с борта парохода: «Странно, сколько я вынес нового – в научном смысле – для себя из этой поездки. Мне 50 лет, но мне кажется, я далеко еще не достиг в своем научном развитии того предела, где кончается не учение только, но понимание окружающего. Часть того, что поднялось теперь во мне, касается многих мечтаний и мыслей моей молодости, того, чего я почти не касался эти года, но что, как теперь вижу, или оказалось верным, или же вполне доступно научным изысканиям в научной обстановке нашего времени, и не было доступно лет 20 назад. Но часть мнений и стремлений, во всяком случае, новые. Возвращаюсь с новыми планами, мыслями, касающимися и научной работы, и научной организации. Хочется только, чтобы было достаточно для этого воли»‘8.

Нет сомнения, что звучит она, главная мелодия жизни. Собственно, развитие и заключается в том, что выбор, сделанный в самом раннем возрасте, все время уясняется. Человек возвращается к себе. В том возрасте, когда другие обычно готовились подводить жизненные итоги, он слышит этот вызов, тайный зов.

Какой он был в канун самых крупных своих начинаний? Фотографии мало что передают в живом облике. Немного лучше говорят художественные портреты, потому что художник отбирает только то, что кажется ему важным. Сохранились два живописных портрета, сделанные рукой свояченицы Гревса Екатерины Зарудной-Кавос. Она явно и, видно, невольно омолодила ученого и сделала его вдумчивым, самоуглубленным. На картине он не смотрит ни на что, его взор как бы направлен внутрь.

Есть и словесный портрет того времени, нарисованный будущим академиком, а тогда студентом Горного института Дмитрием Наливкиным. Как и большинство студентов-естествен-ников, в каникулы он записывался на летние полевые работы и пришел в лабораторию Вернадского, чтобы получить инструкцию перед поездкой в Фергану. Вот таким он запомнил Вернадского:

«Он уже тогда был немолод. Высокая, стройная, немного сутуловатая фигура, быстрые, но спокойные движения запоминались сразу, над всем безраздельно царила голова. Узкое, точеное лицо, высокий выпуклый лоб ученого, темные волосы с сединой, каскадом поднимавшиеся над ним, поражали и удивляли. Но и они были только фоном для глаз, необычайно чистых, ясных и глубоких. Казалось, что в них светился весь облик, вся душа этого необыкновенного человека. Впечатление еще более усиливалось, когда Владимир Иванович начинал говорить. Его голос был такой же, как глаза, – спокойный, ясный, приятный и мягкий, глубоко уходивший в душу.

Но стоило появиться небольшому сомнению, и голос Владимира Ивановича твердел, становился вопрошающим; глаза еще глубже погружались в вас, делались строгими и вопрошающими. Обыкновенно он был мягок и поразительно вежлив. Казалось, что он боялся сказать вам хоть одно неприятное слово – да, наверное, так оно было и на самом деле. Но когда было надо, эта мягкость сменялась железной твердостью. Владимир Иванович становился непреклонным и неумолимым, но грубым он не был никогда»19.

Рост Вернадского (174 сантиметра) не так уж высок, по сегодняшним меркам его надо считать немного выше среднего. Но по канонам начала XX века он, вероятно, показался Наливкину высоким, хотя это следствие особой соразмерности и стройности фигуры. Нина Владимировна тоже свидетельствовала, что с годами отец становился красивее и стройнее. Уходили юношеская упитанность, округлость и «профессорское» брюшко, наметившееся было в московские годы. Вероятно, неустанное лазание по горам, быстрое передвижение по городам мира преодолели полноту, к которой склонны кабинетные работники. Сюда же стоит добавить и умеренность в еде, особенно в горячительных напитках. Он совершенно не придерживался русского обычая выпивать рюмку водки перед обедом. Водки не пил никогда, кажется, всего один раз в жизни пригубил стопку и никогда не понимал, зачем ее пьют. Очень редко мог выпить стакан сухого вина. Любое застолье проходило в доме за самоваром.

Говорят, что каждый из нас после тридцати сам ответствен за свое лицо и внешний вид. Вернадский как нельзя лучше, возделывая душу, влиял и на собственную внешность. Недаром Наливкин и Зарудная-Кавос запечатлели именно глаза. Кстати, яркого голубого цвета. А важнее всего именно взгляд – непередаваемое свечение души.

* * *

1914 год начался еще с одного переезда, на этот раз в пределах Васильевского острова. Они перебрались ближе к Академии наук в принадлежащий ей дом, который в Питере так и называют «Домом академиков».

Расположен он на углу Николаевской набережной и 7-й линии. Турист не пропустит этот дом, потому что он весь увешан мемориальными досками, установленными здесь в 1949 году. Доски висят в два ряда в простенках окон по всему довольно обветшавшему фасаду. Число их 28, и поскольку проемов не хватает, доски переходят за угол, на фасад 7-й линии.

Дом очень старый, с историей и привидениями. Начал он строиться еще в 1725 году, долго стоял недостроенный, и место стало пользоваться дурной славой. В 1750-х годах академия достроила дом и стала расселять тут своих членов. Много знаменитостей жило здесь, много пронеслось событий. В подвале была устроена типография, где тайно отпечатан Манифест о восшествии на престол Екатерины II. Здесь располагался анатомический театр. Во дворе дома И. П. Кулибин собирал свой арочный мост, а академик М. Г. Адамс собирал там же привезенный им из Сибири скелет мамонта, который осмотрел сначала Александр I, а за ним и весь Петербург. Потом скелет перевезли во двор академии20.

Почти все члены Академии наук и многие служащие обитали в доме к моменту переезда в него Вернадских. В главной квартире над центральным входом с колоннами, которую всегда занимал непременный секретарь, жил теперь Ольденбург.

Ныне есть в доме и музей-квартира Ивана Петровича Павлова, на втором этаже в подъезде по 7-й линии. Прямо напротив двери музея – квартира Вернадских № 12.

Нина Владимировна вспоминала: «Я помню нашу квартиру до моего отъезда на юг как красивую, нарядную (по любви, с которой все там было устроено), но все очень простое. Только потом Нюта перевезла в залу красивую мебель раннего XIX века – ее матери»21. В квартире восемь светлых комнат с высокими потолками и окнами, выходившими на 6-ю линию.

Сюда переместились дружеские собрания бывшего братства. Здесь устраивались прекрасные музыкальные вечера. С Нютой в их жизни стало больше музыки, которую Вернадский всегда очень любил.

Теперь все будничные интересы и обычные маршруты сконцентрировались в старейшей части Васильевского острова. Путь в академию и музей лежал вдоль «главной улицы» Петербурга – Невы по набережной, мимо сфинксов Академии художеств, мимо университета и Кунсткамеры. Жизнь в долгие серые зимние дни сосредоточивалась между Николаевским и Дворцовым мостами.

Ну а лето проходило в Шишаках и в экспедициях.

Корнилов, не имевший своего загородного дома или дачи, проводил лето у друзей. Несколько лет подряд они с Федором Федоровичем жили у Петрункевичей в их тверском имении Машук. Здесь Корнилов с удивлением впервые увидел, какую обширную переписку вел Федор Федорович. Каждый день он получал и отправлял не меньше десятка писем. Ему писали со всех концов страны сельские учительницы, бывшие воспитанницы семинарии имени Максимовича. Они продолжали делиться со своим педагогом заботами и обращались за советами.

Как только возникло Приютино в Шишаках, Корнилов с большим удовольствием переориентировался на дачу Вернадского. Вместе с женой и маленькой дочерью Талочкой (названной им Наталией в честь умершей первой жены) он отдыхал здесь с 1913 по 1916 год. В его воспоминаниях четыре лета слились в один прекрасный длящийся день покоя, тишины, любовного общения. Нина Владимировна тоже вспоминала о Шишаках и жизни на берегу тихой и ласковой реки как о земном рае.

За полверсты в старом уютном доме доктора Яковенко, освободившемся при постройке «замка», поселились летом 1914 года Иван Михайлович и Мария Сергеевна Гревсы с детьми.

Корнилов и Гревс по утрам работали над своими сочинениями, а по вечерам купались вместе с молодежью. На галерее за самоваром читали или слушали музыку.

Недоставало самого хозяина, который, все шире развертывая радиевые дела, забрался в начале лета 1914 года совсем далеко, в Забайкалье. Уже 30 человек участвовали в экспедициях, разбившись на партии по два-три человека. Сам же организатор впервые перевалил за Уральский хребет и добрался до границ Маньчжурии и Монголии.

Так же далеко в том году уехал и Сергей Ольденбург. Наконец сбылась всю жизнь одушевлявшая его мечта. Он отправился в Тибет за древними манускриптами. Вывезенная им оттуда коллекция рукописей оказалась настолько ценной, что на ее основе через два года Ольденбург создал Азиатский музей, выросший впоследствии в Институт востоковедения, существующий и ныне.

В Шишаках отдыхали, веселились и ждали Вернадского. Он должен был приехать в начале августа. Но 20 июля рано утром в большой дом прибежал запыхавшийся Иван Михайлович с телеграммой, которая гласила: «Германия объявила России войну. Объявить всем волостям и всем священникам».

Идиллия разом оборвалась. Жизнь, которая представлялась Нине земным раем, кончилась. Они еще не знали, что навсегда.

А тут еще на них обрушилось общее горе: внезапно умер Федор Федорович Ольденбург. Вместе с женой он возил в Германию к тамошним докторам больную дочь и по возвращении заболел. Врачи не могли даже определить, что с ним произошло. Он умирал на руках жены Марии Дмитриевны, умирал тяжело, сознавая свое положение. Жалел, что не успел передать дочерям, как им жить, а жене говорил, как был счастлив с нею и как благодарен ей. Он успел узнать о войне, а потом уж потерял сознание.

Осиротела не только школа Максимовича, не только все земское образование. Все друзья почувствовали образовавшуюся пустоту.

И Корнилов, и Гревс вскоре написали воспоминания о друге. По дороге домой Вернадский тоже писал о Федоре. Как свидетельствует Корнилов, у него вышла очень хорошая вещь, но слишком личная для того, чтобы отдавать ее в печать. (Рукопись пока не обнаружена.)

«Попал сюда в мобилизацию, – писал Вернадский Самойлову из Читы 21 июля, – затем разразилась катастрофа войны с Германией. То, что подготавливалось после 1871 года, более сорока лет, совершилось, и для меня сейчас Россия и Франция представляются оплотом свободы Европы от Великой Германской империи. Я даже не могу этот вопрос оценивать только с русской точки зрения. Кто победит? – Сказать едва ли кто может, но мы в центре одного из величайших мировых событий.

Сейчас заставляешь себя вести спокойно свою работу! Еду завтра утром в Нерчинск, заканчиваю экскурсию 1 или 2 августа и прямо еду к себе домой, на Псел»22.

Добирался до Шишаков долго, почти 17 суток. Сначала на лошадях, потом по железной дороге. Вокруг царил тот патриотический подъем, который охватил всю страну в первые недели войны. На станциях гремели оркестры, новобранцев провожали криками «ура!» и транспарантами. На запад неслись воинские эшелоны. Введен сухой закон. Газеты заполнены призывами и сообщениями о пожертвованиях в пользу армии.

Через десять лет Вернадский пожалел, что поддался на время патриотическому порыву. «Мой грех», – честно сознался он. Нет оправдания войне, не бывает войн справедливых и несправедливых. Они всегда несчастье и стихийное бедствие.

Довоенным летом 1914 года случилась и еще одна потеря. Умер профессор геоботаники Харьковского университета Андрей Николаевич Краснов.

Короткой, но исключительно яркой оказалась научная жизнь ученика Бекетова и Докучаева. Он объехал весь земной шар. Как многие ботаники, полюбил тропики, их пышную, наиболее полную зеленую жизнь. Как географ, изучал растения в их естественном бытии, в геологической, почвенной, атмосферной среде.

В статье памяти своего гимназического и студенческого друга Вернадский писал, что такой тип познания природы – гётевский – чрезвычайно редок и ценен, потому что человек, самостоятельная и творческая личность, связан с природой всеми органами чувств. И счастлив натуралист, когда может выразить свое ощущение яркими образами, а не только посредством терминов и схем. Он, как историк, запечатлевает уникальное состояние природы, которого уже никогда не будет, ибо она никогда не возвращается в прежнее состояние. Природа длится во времени. Каждый ее миг неповторим.

Главным деянием Краснова, подлинным подвигом, следует считать создание в России тропического ботанического сада. Серьезно заболев и зная, что его конец близок, он оставляет преподавание и с величайшей энергией осуществляет свою жизненную мечту – перенести тропики на родину. Он заручился поддержкой министра земледелия А. В. Кривошеина, добыл средства и в 1912 году заложил сад на выбранном им месте на Зеленом Мысу под Батумом.

Сад построен им по географическому, а не по систематическому признаку. То есть в одном месте собрано наибольшее количество растений данной страны. Любовно выращены уголки японской, китайской, индонезийской природы. Это придает саду, кроме научного, популярного и познавательного, еще и прикладное значение. Он служит площадкой для акклиматизации и введения в культуру новых растений. А кроме того, создает эстетичный ландшафт.

Всего два года директорствовал Краснов. «Он умер, – писал вскоре Вернадский о своем друге, – среди работы в связи с садом и похоронен там же на выбранном им месте, про которое он писал: “Сделайте от моей могилы просеку, чтобы мне видна была Чаква с окружающими ее снеговыми горами, кусочками моря; я там впервые начал работу, там тоже осталась частичка моего я…”»23

Война ворвалась в жизнь каждого. Пытался уйти на фронт простым солдатом Георгий. Но Вернадский сумел отговорить сына от этой затеи. Добровольно ушел на фронт его ученик и преподаватель Высших женских курсов по минералогии Виссарион Виссарионович Карандеев. Ушел и погиб в начале 1916 года.

Его смерть – одно из проявлений иррациональности жизни – произвела ужасное впечатление на учителя. Почему должен гибнуть молодой, полный сил, талантливый человек, в которого столько вложено и на которого возлагались такие надежды?

Вопросы не дают ему покоя. «У меня такое чувство, – пишет Вернадский, – что не надо было все-таки такому специалисту, как Виссарион Виссарионович, идти на фронт, т. к. его смерть неизбежно чувствуется страной по существу сильнее, чем смерть другого уполномоченного»24.

Личность протаскивают сквозь грубые шершавые тиски общества, калечат и губят. За тысячу километров от Карандеева в те же дни на Дарданелльском фронте пулей в голову убит гениальный физик Мозли. Что потеряло человечество? Никто не может знать, только ясно, что уничтожается не только личность, но само будущее, рвутся неведомые нам нити мысли и творчества.

Уже не в первый раз, и далеко не в последний, ему приходится писать некрологи и заметки памяти своих учеников, и каждый раз он пытается сопоставить личность и несопоставимо узкую по сравнению с ней общественную среду. Сколько теряется с каждой гибелью, насколько снижается преображающий жизненный потенциал? «Нельзя забывать, что самостоятельная творческая научная работа, как всякая духовная творческая работа, – писал в память молодого умершего ассистента П. А. Алексата, – накладывает свой отпечаток на весь духовный облик человечества, одновременно неуловимыми нитями могущественным образом отражается на окружающем. Нельзя забывать, что духовная сила общества создается только существованием в его среде самостоятельной творческой работы отдельных лиц во всех областях культурной жизни – науке, философии, религии, искусстве, общественной жизни. Если бы даже данной личности и не удалось реально воплотить в жизнь ею созданное, то самое существование ее творческой работы есть уже акт жизни общества»25.

Первый шок от войны проходил. Она становилась рутиной и бытом, к которому как бы и нельзя, а нужно привыкать. В сентябре Вернадский пишет Самойлову: «Сейчас понемногу начинаем входить в колею – на фоне мировых событий. Радиевые работы в этом году дали интересные научные результаты, но сейчас практически крупных залежей нигде нет… Сейчас кредиты мне на Ra-работы сокращают, но вести работу можно будет и в 1914 и в 1915 году.

Сейчас работа научная налаживается довольно трудно – но я думаю, ее надо поставить интенсивно. Ведь и война может легко протянуться и год и больше – а затем после войны увеличится интенсивность политической борьбы и придется налаживать разрушенную научную мировую организацию!»26

Ближайшие события показали, что любые катаклизмы лишь увеличивали его сопротивление и энергию противостоять черным дырам истории. Все выносимо, если не погублена духовная сила нации.

* * *

Такой новой, вызванной войной работой, которая спаяла мысль и действие, оказалось исследование естественных производительных сил.

Уже давно, с 1912 года, в печати мелькают интервью и статьи Вернадского, привлекающие общественное внимание. Правительство отпускает все больше средств, расширяется круг радиологов, получающих новые навыки работы. 23 октября 1913 года он сообщает: «Только что позвонил Родичев из Думы – вносят законопроект о 100 ООО руб. на радиевые исследования Академии наук в связи с моими интервью»27. Случай уникальный и исторический. Отдельной строкой в бюджете на 1914 год проходят научные исследования по конкретному вопросу. И несмотря на трудности (см. предыдущее письмо Самойлову), дело основывается. Учреждается постоянная Радиевая экспедиция (прообраз института), издаются ее труды. Вся территория охватывается исследованиями по одному плану.

Знания приобретают прикладное значение, кажущееся вначале побочным. Сначала ученый, занимаясь чистой наукой, мало связан с обществом. Кто не слышал об изгоях, всеми отверженных, в нищете делавших великие открытия. Потому-то и кажутся идеи науки – не от мира сего. Они – представители иных измерений и иных масштабов времени. Но постепенно знания теряют характер чистого постижения мира, переходят в сферу его освоения, преображения и построения. Человек из субъекта науки становится ее объектом, действующей силой.

Начавшаяся война особенно ясно показала, что вся жизнь уже затронута влиянием науки. Линия фронта пресекла многие линии связи с заграницей. Промышленность первой почувствовала отсутствие многих важнейших материалов, особенно стратегического сырья.

И тогда у Вернадского появилась идея создания особой Комиссии по изучению естественных производительных сил. Обосновывая КЕПС, Вернадский в самом начале 1915 года написал специальный меморандум. Потом его подписали академики А. П. Карпинский, Б. Б. Голицын, И. С. Курнаков, Н. И. Андрусов. 4 февраля академия приняла решение образовать КЕПС из тринадцати членов. Затем идея вышла из академических сфер на правительственный уровень и начала стремительно расширяться, захватывая и плодя все новые организации.

Ее совет из пятидесяти шести человек поручили возглавлять Вернадскому как инициатору, а обязанности секретаря возложили на Ферсмана. Сюда вошли представители многих научных и государственных учреждений. В КЕПС устремились министерства: военное, морское, путей сообщения, финансов, торговли и промышленности и множество правительственных комитетов. С другой стороны в нее ринулись научные общества: Вольное экономическое, Минералогическое, Московское испытателей природы, Петроградское естествоиспытателей, Русское географическое, Русское техническое, Русское металлургическое и др. Они заинтересованы в получении ассигнований на исследования, хотя бы и связанные с военными нуждами. Наука всегда ведь дает больше, чем замысливается, она всегда внезапна. Самая утилитарная вначале идея может завести в неизвестное и дать неожиданные результаты. С третьей – частные средства промышленников, заинтересованных в организационной и научной поддержке. (Достойно отдельного исследования, но в том же году и в Англии образовалось нечто похожее на КЕПС – правительственная организация по связи государства и науки.)

Организатор почувствовал сам, что прикоснулся к главному нерву, к сплетению жгучих интересов. На фоне всеобщего ухудшения и падения комиссия на удивление расширялась. Уже в 1916 году она организует 14 экспедиций в различные районы страны. Начинают выходить периодические обзоры «Естественные производительные силы России». Из намеченных шести томов вышло пять: «Ветер как движущая сила», «Белый уголь», «Полезные ископаемые», «Растительный мир» и «Животный мир». Из-за начавшейся революции не напечатаны только «Артезианские воды».

Сборники как бы инвентаризовали все природные богатства России. Кроме них выходили «Материалы для изучения естественных производительных сил России», которые в кратких очерках давали сведения, оценку и перспективы использования тех или иных ресурсов. Они оказались полезны инженерам, промышленникам, банкирам.

Конечно, сам замысел Вернадского более широк, чем изучение наличных природных ресурсов и их использование. Сам инициатор исходил из более глубоких представлений о связи человека и места его обитания, чем кажется при утилитарном взгляде на идею КЕПС. Главная производительная сила, по его убеждению, не природа, она поставляет только потенциальную энергию. Актуальной ее делают люди. С точки зрения натуралиста, показателем силы и могущества государства служит научно правильное использование ресурсов, а не количественные массы вовлечения вещества в производство. Запасы, как бы велики они ни были, ограничены, а вот силы ума – безграничны.

«Несомненно, при лучшем государственном устройстве они используются более совершенным и правильным образом, т. е. полезная для человека форма энергии получается с меньшим ее рассеянием, – писал Вернадский в лучшем, читаемом всей образованной частью страны журнале «Русская мысль» в самом начале 1916 года. – Эти запасы энергии, с одной стороны, слагаются из той силы, как физической, так и духовной, которая заключается в населении государства. Чем оно обладает большими знаниями, большей трудоспособностью, чем больше простора предоставлено его творчеству, больше свободы для развития личности, меньше трений и тормозов для его деятельности – тем полезная энергия, вырабатываемая населением, больше, каковы бы ни были те внешние, вне человека лежащие условия, которые находятся в среде природы, его окружающей. Духовная энергия человека так велика, что не было в истории случая, чтобы она не могла выработать полезную энергию из-за недостатка природного материала»28.

В России богатства недр и живой природы используются с колоссальным рассеянием из-за низкого еще образовательного уровня населения. Происходит потеря от трети до половины полезного продукта. Вот почему, казалось бы, несметные богатства России не приводят к обеспеченности ее населения. (И наоборот, не имеющая никаких практически полезных ископаемых, кроме глины, ни разнообразия природных зон Голландия при полностью грамотном населении – страна обеспеченная.)

Таким образом, в идее КЕПС лежала идея не об использовании и не о добыче ресурсов, а о их изучении и разнообразии. Не польза, а истина. Не потребление, а контроль. Эта тонкость не сознавалась многими. Важнее правильная организация энергии, чем ее наращивание. Изучение природы – это не столько отражение ее в разных записях, как представляется на первый взгляд, а упорядочение среды, употребление ума и целенаправленного труда для улучшения круговорота химических элементов. Чем полнее и разнообразнее используются в хозяйстве химические элементы, подчеркивает Вернадский, тем скорее человечество сравняется по силе с микроорганизмами, важнейшей геологической силой на планете. Только те действуют размножением, а человек обязан действовать силой ума. Таким образом, мы видим, как стремительно развивалась его главная наука, которая позднее получит имя ноосферы.

В ноябре 1916 года он выступает в совете КЕПС с программой создания сети научно-исследовательских институтов. Одни из них будут расположены в различных климатических природных зонах для комплексного, всестороннего охвата природы, другие – в уже существующих научных центрах – сосредоточатся на отдельных проблемах. Тот, кто знаком с расположением и спецификой научно-исследовательских институтов, сразу уловит, что по идее Вернадского они ныне и расположены. Никакой случайности тут нет.

Институты, по его мысли, должны быть государственные. Не столь уже очевидное преимущество, и некоторые члены совета горячо возражают, предлагают ориентироваться на США, где существует Институт Карнеги. Там ученые свободны и независимы в своей деятельности от интересов государства и правительства, всегда преследующих непосредственные ближайшие интересы.

Он опирался не только на рациональные побуждения и на традиции государственной организации науки в России, но и на свою интуицию, на понимание и чувство. Наука – внесоциальная сила, которая в принципе способна «онаучить», переделать любое государство, а не подпасть под его влияние. Казалось бы, надо дождаться демократизации, чтобы максимальную силу современности в лице науки в свои руки не получили дурные правители. Нужно защититься гласностью и открытостью решений. Все так. Но все же знания сами по себе способны воспитать государство изнутри.

Его точка зрения возобладала. В самое неподходящее, казалось бы, время КЕПС продолжала отпочковывать научно-исследовательские институты: Платиновый, Керамический, Физико-химического анализа и др. Действовала энергия замысла.

* * *

Второе военное лето в Шишаках прошло как-то быстро и печально. Фронт гремел в Карпатах, а здесь, за полтысячи верст на берегу реки Псел, пользовались мирной передышкой.

Корнилов, приехавший первым с женой и дочкой, застал молодого Вернадского в расцвете периода толстовского опрощенчества. Приват-доцент Петербургского университета прикупил еще три десятины земли со стороны дороги и засевал их разными культурами. В расшитой украинской рубахе, в соломенном бриле, он с удовольствием пахал и сеял. Две Нины Владимировны – сестра и жена – с увлечением ему помогали. Рядом Прасковья Кирилловна разбила бахчу и огород, обеспечивая хозяйский стол овощами и зеленью.

Старшее поколение не изменяло умственным привычкам. Гревс, Корнилов, Вернадский трудились каждый день. Молодежь больше развлекалась. В тот год приехала Наташа Шаховская, и Гревс сочинил стихотворение в честь двух Наташ – Вернадской и Шаховской, а затем добавил куплет в честь Талочки Корниловой. Здесь уместно сказать о трагедии в семье Шаховских. У Дмитрия Ивановича и Анны Николаевны родилось четверо детей: одногодок Георгия Вернадского – Илья, Наташа, Анна и Александра. И вот в 1912 году Шура, только что блестяще окончившая гимназию, покончила жизнь самоубийством – застрелилась. Причина осталась неизвестной. Скорее всего, сказался воздух эпохи: в России на эти предвоенные и военные годы приходится какая-то эпидемия самоубийств.

Как бы там ни было, но Шура – девушка не от мира сего – ушла и словно позвала Илью. Долго не находивший себя в жизни, он пошел на фронт и был ранен, а потом в лазарете покончил с собой. Как пишет Корнилов, трагедия наложила тяжкую печать на всю семью, а бедную Анну Николаевну совсем сломила.

Наташа Шаховская закончила филологическое отделение Высших женских курсов и теперь занималась исследованиями русской истории. Анна Дмитриевна училась на естественном отделении Бестужевских курсов и тоже проявляла склонность к научной работе.

Итак, в Шишаках все трудятся. Только ближе к вечеру кто-нибудь приносил с ближайшей станции Ереськи газеты, все собирались на крыльце или на галерее и читали вслух новости о боевых действиях. А когда темнело, звучала арфа Нюты.

«Здесь сейчас очень хорошо, – соблазнял Вернадский профессора Самойлова. – Я начинаю отходить сейчас от городской суеты, и весь полон всяких планов и начинаний, и желаний, но – это есть неизбежное следствие жизни. Я все-таки надеюсь, что Вы завернете посмотреть эти места и, может быть, устроитесь здесь поблизости, тогда летом сможем чаще общаться. Вам еще рано думать о конце жизни, а моему возрасту это свойственно и должно. И тогда особенно ценишь общение с друзьями в такие дни отдыха»29.

Два месяца пролетели как один день, и в середине августа Вернадский едет в переименованную столицу. За год все неуловимо изменилось. Патриотический пыл угас. Нарастали трудности, ропот недовольства. И виднее, чем когда-либо ранее, ощущались пороки управления.

Многие тогда думали примерно так, как Корнилов: «Во главе и войска, и государства стоял упрямый и нерешительный, глупый и хитрый монарх с сумасшедшею супругою, которой все подчинялось. Вокруг нее группировались постоянно переменяемые министры, которые имели власть и возможность все путать, но не имели возможности ничего пустить в ход и распутать. К тому же сзади них стоял более непоколебимо, чем когда-либо, безграмотный, развратный и мистически темный и к тому же еще корыстный мужик Григорий Распутин, с которым у царицы, видимо, была какая-то темная, болезненная связь»30.

Связь Александры Федоровны и Распутина, конечно, – мистическая, то самое пресловутое единение народа и власти, о котором мечтала как августейшая чета, так и меньшинство второго земского съезда; та окарикатуренная, но узнаваемая идея об «особых отношениях русского народа и царя», о их «нравственном общении». Страшно отозвались на судьбах и народа, и власти эти выдуманные, ненаучные формы общественной жизни.