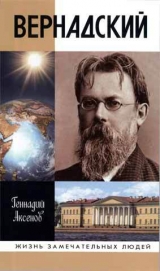

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)

«Так нам всем жаль, – писал им 8 сентября Дмитрий Иванович, – не можем видеть в этот день всех вместе и Вас вместе. Но это случайное обстоятельство нимало не влияет на горячность и полноту чувств и мыслей, которые нас в этот день объединяют. Что-то совсем особенное, светлое, незапятнанное, содержательное, полное, цельное, последовательное и вместе с тем столь разнообразное по содержанию соединяется с этим полустолетием Вашей общей жизни»18.

Одновременно 1936 год – золотой юбилей самого братства. Они уже отметили его в январе. «Утром встречался с Дм. Ив. и Иваном, которого вызвал Дм. Ив., – записал 20 января Вернадский. – Редкое явление – сохранение 50-летней дружбы и 50-летней свадьбы у шести членов Братства – Гревсы, Шаховские, мы. И все пережили огромные внутренние бури, не разорвавшие эти связи.

Вчера – А. П. [Виноградов], ездивший к А. Е. в связи с моим “юбилеем” и выгоде, которую можно извлечь из этого лаборатории. Передал [сведения] об издании моих работ – кроме сборника – расширении лаборатории, А. П. ставил вопрос о постройке [здания]. А. Е. сомневается в исполнимости. <…>

Много говорили с Иваном. Уже пошатнулось его здоровье, да и Дм. Ив. старше меня (натри года. – Г. А.)»19. Таким образом, золотой юбилей их с Наталией Егоровной свадьбы, братства опять совпал с юбилеем научной работы. Ферсман и Виноградов тоже ощутили победу Вернадского. Они составили и подали в президиум целую программу празднования юбилея, из которой удалось осуществить совсем немногое. О строительстве здания и превращении БИОГЕЛа в институт пришлось пока забыть. Прошли пункты о персональной пенсии и выделении автомашины.

Ну и, конечно, сборник. Если в 1911 году в скромной книжке по поводу 25-летия научного труда учителя участвовала небольшая кучка ассистентов, то теперь на опубликованный в журнале «Сорена» призыв Ферсмана дать статью к юбилею откликнулось множество крупнейших ученых. Как раз к возвращению Вернадского из-за границы подоспели два увесистых тома под названием «Академику В. И. Вернадскому к пятидесятилетию научной и педагогической деятельности». В первом – 606 страниц, во втором – 666 и на обоих стоял гриф «Глубокоуважаемому и дорогому Владимиру Ивановичу Вернадскому. Друзья, ученики и сотрудники».

Какие имена! А. Е. Ферсман, П. П. Лазарев, А. В. Шубников (известный кристаллограф), E. Е. Флинт (тот самый, которого Вернадский застал за перегонкой денатурата в университетской лаборатории весной 1921 года), И. В. Курчатов, оказавшийся учеником по Симферополю 1920 года, радиевцы: В. Г. Хлопин, И. Е. Старик и Л. В. Мысовский, коллеги по академии и ровесники: Н. Д. Зелинский, В. А. Обручев, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Л. С. Берг и др. Из-за границы прислали свои статьи Отто Ган, Макс Борн, Франтишек Славик, Фридрих Панет. Всего 78 статей ста авторов. Доведенный до 1935 года библиографический список работ Вернадского составлял 315 названий.

В 1939 году в Академии наук после очередной перестройки вместо бывших трех отделений сделали восемь. Состоялись новые выборы для распределения по новым спискам. Выборы ознаменовались беспрецедентным случаем: Вернадский был избран коллегами членом с решающим голосом сразу по трем отделениям: геолого-географических, физико-математических и химических наук. Что свидетельствовало о признании и своего рода гомеровском комплексе: на ученого претендовали разные науки, пытаясь перетянуть в свои пределы, как за право быть родиной Гомера вели спор семь городов.

В общем, выборный казус показателен тем, что Вернадский и в самом деле принадлежал всем наукам сразу и даже еще несуществующим. Он стоял как бы над логиями. Его могли бы выбрать академиком и по истории науки, если бы такая кафедра в академии существовала и если бы Отделение общественных наук не состояло из диаматов, а во главе его не стоял бы Деборин.

* * *

О заграничном путешествии 1936 года следует сказать еще вот что: оно стало последним. Личное общение с заграничными учеными и друзьями прекратилось. Оставалась дружеская переписка с Лакруа, Гольштейн, еще с некоторыми учеными и официальная – с организациями.

Силы разъединения шли теперь не только из России, но и из Германии, из такой близкой, знакомой и любимой страны. Страны, которую так изучил, исходил и проехал вдоль и поперек. Германии Мюнхенского университета, где однажды, учась у Грота, слушал лекцию Генриха Герца, Германии Кайзер-Вильгельм института, где проводил долгие часы в лаборатории Гана, Германии бесчисленных музеев, любимого Баха, маленьких городов с большими и знаменитыми университетами. Уже в течение трех лет он объезжал ее стороной.

Теперь, повинуясь предчувствию, взял транзитный билет от Парижа до Праги с остановкой в Веймаре. Он только что написал статью о Гёте и хотел теперь увидеть музей, в котором никогда не был. Попал неудачно, потому что было воскресенье, когда закрыто собрание. Осмотрел только дом и даже сделался членом Гётевского общества. Можно считать, что главное увидел.

Однако статья его о Гёте не увидела тогда свет, так как не вышло все собрание сочинений по причине арестов в Госиздате.

Последний раз он и Наталия Егоровна видели дочь и ее близких. В 1939 году Толли уехали в Америку. Николай Петрович получил кафедру археологии в Йельском университете, а Нина Владимировна заведовала психиатрическим отделением в больнице близ Бостона.

А пока в Праге в 1936 году они попрощались, еще не зная, что видятся в последний раз.

Двенадцатого ноября возвратились в Москву.

Глава двадцать четвертая

«КРУГОМ МИЛЬОНЫ СТРАДАНИЙ»

Исчезают люди. – Геологический конгресс. – Бренное тело… – Ноосфера в Дурновском. – «В здравом ли уме власть?» – «Бесконечно любимый друг Митя». – Колумбово решение. – Дело Ламарка. – Несостоявшийся протест и состоявшаяся стойкость

Большой год четвертого апостола 1937-й начался для лаборатории в ноябре 1936 года. Арестованы сразу Симорин и Кирсанов.

Для Вернадского исчезновение Симорина – огромная неожиданность и огромная потеря для лаборатории. Он пытается разыскать своего сотрудника.

Как рассказывает В. С. Неаполитанская, Вернадский через НКВД узнал-таки адрес Симорина, отправленного в магаданские лагеря. Вернадский пишет письмо начальнику Дальстроя – вершителю судеб заключенных: на общих работах задействован талантливый врач и биохимик Симорин. Академия наук за него хлопочет, а пока его надо использовать по специальности. Письмо на бланке Академии наук возымело действие: Симорина перевели в амбулаторию.

Вернадский настойчиво пытается повлиять на судьбу заключенного. Симорин, как и Личков, постоянно получает от Вернадского письма и выходящие работы. Отбыв пятилетний срок, Симорин стал заведовать в Магадане лабораторией и даже пытался организовать в ней какие-то биогеохимические эксперименты. Евгения Гинзбург в мемуарах «Крутой маршрут» пишет о Симорине как о достопримечательности интеллектуальной жизни Магадана. Они дружили семьями, и Александр Михайлович запомнился ей энергичным, очень эрудированным, интересным и живым собеседником. Он приехал в Москву в 1956 году, пытался вернуться к работе. Но Вернадского не было в живых, а сменивший его Виноградов принял его не очень любезно. Институт секретный и бывшему врагу народа там места нет.

Симорин уехал в Крым, поближе к Коктебелю, где стоял дом его «мистического» увлечения – Максимилиана Волошина. Поселился в Старом Крыму, где и умер в 1965 году. Его могила – рядом с могилой еще одного романтика – Александра Грина.

Кирсанов же был расстрелян на Лубянке в июле 1937 года.

Адский круг затягивал все большие массы людей. 25 февраля 1937 года арестован зять Шаховского, священник Михаил Владимирович Шик. Ему давно уже было запрещено жить в столице, и они с Натальей Дмитриевной и детьми поселились в Малоярославце, пополнив собой множество княжеских и просто дворянских отпрысков, спасавшихся по московским окрестностям. Вскоре несчастной дочери Дмитрия Ивановича сообщили, что Шик сослан в дальние лагеря «без права переписки». Смысл этой зловещей фразы тогда еще понимали буквально, и Наталья Дмитриевна не ведала, что стала вдовой.

Пятого сентября исчезла Елизавета Павловна Супрунова, внучка кузины Вернадского. Елизавета Павловна выполняла его поручения по переписке с иностранными учеными. Вся ее вина состояла в том, что ее муж, с которым она давно развелась и который давно уже умер, был царский генерал. На самом-то деле, как выяснил Вернадский, какой-то сосед по квартире написал на нее донос из классовой ненависти.

В «Хронологии»: «5 сентября 1937 г. Арестована по ложному доносу мой личный секретарь Елизавета Павловна Супрунова. <…> Обвинение связано с местью прежнего квартиранта. Пытались замазать и меня. Писал об этом в НКВД. Совершенно невинный человек – один из миллионов. <…>

Зиночка энергично начала хлопотать. В одном из мест, куда она обращалась, ей указали, что она посылает много книг (моих) за границу. В связи с этим подал заявление следователю. Я взял содержание дочери – Зиночки Супруновой – на свой счет: 300 руб. в месяц (то, что получала мать)»1.

Он обращается к Вышинскому с просьбой пересмотра дела, настаивая на невиновности Елизаветы Павловны. Письмо, сохранившееся в архиве, характерно тем, что Вернадский не страшится давать общую оценку положению дел в стране, предупреждая об ошибках: «По-видимому, мы имеем здесь явный случай действия, не оправдываемого действительностью, количество которых неизбежно увеличивается, согласно непреложным статистическим законам в массовых случаях арестов и высылок, которые мы переживаем в настоящее время»2. Что касается этого конкретного случая, в результате упорных усилий Вернадского Елизавету Павловну освободили, заменив лагерь под Биробиджаном ссылкой в Кинешму. Там она и умерла уже в военные годы.

Дневники 1937 года пестрят фамилиями арестованных, исчезнувших в том числе и в большой академии, и в украинской. Отовсюду к нему стекаются сведения о репрессиях, которые он заносит в дневники. Вернадский не может, как человек с государственным мышлением и как строгий натуралист, не изучать положение дел, насколько это возможно. В связи с арестами вникает во все подробности, анализирует, от кого зависят судьбы людей и страны в целом. Дневник 4 января 1938 года: «Две взаимно несогласованные инстанции – вернее, четыре: 1) Сталин, 2) Центральный Комитет партии, 3) Управление Молотова – правительство Союза, 4) Ежов и НКВД. Насколько Сталин объединяет?

Сейчас впервые страдают от грубого и жестокого произвола партийцы еще больше, чем страна. Мильоны арестованных на этой почве. Как всегда, масса преступлений и ненужные никому страдания»3.

Чувствуется, что он пытается дать максимально возможную картину: положение в центре, на Украине, в местах лишения свободы, записывает буквально каждый случай, о котором ему становится известно, даже о незнакомых лично людях. Действует какой-то неведомый нам инстинкт: оставить память о любом человеке. Его внимание привлекают не только аресты в ученой среде, но и рабский труд на великих стройках, репрессии верующих, случаи исчезновения священников без всякого следа. «Как в средневековой Венеции», – замечает он. Подозревает, что число заключенных не случайное, оно где-то планируется. 5 января 1938 года записывает: «Мильоны арестованных. Все-таки безработица. Это быт. Мильоны заключенных – даровой труд, играющий очень заметную и большую роль в государственном хозяйстве»4.

* * *

В такой странной для иностранцев обстановке собралась очередная сессия Международного геологического конгресса. Однажды был принят порядок, по которому 7, 17 и 27-я сессии должны были проходить в России. Так подошла очередь Москвы. Широкая публика об этом порядке не знала, зато официальная пропаганда подавала дело так, будто геологи всего мира съехались посмотреть на социализм и на его невиданные успехи. Экскурсии для иностранцев планировались по методу князя Потемкина, вплоть до обильных возлияний и танцев поселян. Маршруты их тщательно прокладывались в обход секретных и нищих мест, а для предотвращения контактов с населением их сопровождали экскурсоводы в штатском.

Для Вернадского это была пятая сессия МГК, начиная с лондонской 1888 года. Он, естественно, входил в оргкомитет по подготовке в составе восемнадцати крупных геологов. Возглавлял оргкомитет Губкин, секретарем был Ферсман.

Двадцать первого июля сессия конгресса открылась с большой помпой в единственно приличном помещении – в Московской консерватории. С приветствием к участникам выступил Молотов. Зал заполнен до предела. Всех умилили приветствия юных натуралистов-пионеров.

Но аншлаг мог обмануть только музыкантов. В зале сидели одни советские геологи, которыми заполнили ряды. Из иностранцев приехали в основном только те, кто не мог не приехать по долгу службы, – сотрудники международных геологических организаций, которые приурочивают свои собрания к сессиям конгресса. Всем геологам из фашистских стран поездка была запрещена. Японцев, правда, приехало много.

Дневник за 23 июля 1937 года: «Вчера на конгрессе. Немцы совсем не приехали. <…> В действительности и по существу их отсутствие мало чувствительно, т. к. сейчас немецкая наука не занимает того места в геологических науках, какое она занимала в конце XIX столетия, когда был – в эпоху моей молодости – конгресс 1897 г. (в Петербурге. – Г. А.), впервые показавший значение русской геологической науки.

Сейчас наиболее крупные – американцы и русские. Французов довольно много – но геологов собственно крупных у них нет. Наиболее крупные минералоги Лакруа и Кайё не приехали. <…>

Из крупных американцев никто не приехал, также нет крупных геологов среди англичан.

Несомненно, политические обстоятельства – опасение у нас внутреннего переворота – остановили приезд. <…> Но в общем конгресс делает свое дело. Организация минералогического центра, окончательное создание палеонтологического. Наши палеонтологи есть очень хорошие, но нет ведущих – немцы, французы, американцы. <…>

Аресты среди ученых продолжаются. <…> По-видимому, вновь арестовывают раньше когда-то арестованных. При такой системе – могут случайно поймать и нужных, и действительно заговорщиков! Но такая система – сколько невинных!

И все же жизнь идет и что-то вырабатывает. С огромными – ненужными – потерями людьми и деньгами, научная геологическая работа идет»5.

Не случайно он связывает сессионные дела с арестами геологов: в уме они стоят рядом, репрессии составляют задник, ежедневный фон всех событий тех лет.

Через три дня после открытия конгресса Вернадский выступает с большим докладом «О значении радиогеологии для современной геологии». Обобщает и объявляет значение и перспективы новой науки. Радиогеологией найдены природные часы, идущие с непогрешимой точностью миллиарды лет. Во-первых, она дает возможность создать правильную геохронологическую шкалу, а во-вторых, исследовать состояние и историю радиоактивной, тяжелой части таблицы Менделеева, прежде всего семейства урана, в особенности 235-го.

Однако среди других идей одна революционная мысль должна была привлечь внимание геологов: идея о повороте всего счета времени в геологии: не назад от сегодняшнего дня (дату которого приходится все время передвигать), а вперед от того момента, который четко вырисовывается среди определений горных пород. Сейчас кажется, что из самых древних обнаруженных радиологами пород образовалась, сложилась планета, что мы постепенно найдем возраст Земли. Однако это иллюзия, говорит Вернадский. Понятие о возрасте Земли относится не к логике естественных тел, оно исходит не из фактов науки, а из умственных привычек – религиозной натурфилософии (от первых страниц Библии).

Древнейшие найденные цифры дадут нам время распада урана и обнаружения границы, когда осадочные породы самого древнего возраста превращаются в так называемые метаморфические породы. И тогда время метаморфизма надо принять за точку отсчета, за первый год, и запустить часы правильно – вперед, как мы это делаем в историографии человека. С каким шагом – задается Вернадский вопросом. Основная единица остается космической – год. Но для медленных геологических событий предлагает новую единицу счета в 100 тысяч лет – время существования человеческого вида. Вернадский называет ее декамириада.

Конечно, такое революционное предложение сразу не могло пройти. Но Вернадский и не надеялся на быстрый эффект. Вряд ли идея могла быть по достоинству оценена слушателями, поскольку для нее надо быть знакомым с понятием о живом веществе, вечности жизни и о единстве биологической эволюции и геологической истории. Но мысль о единстве природы и о значении радиогеологии захватила присутствующих. «Я сам чувствовал и слышал, что речь произвела впечатление и выслушана была очень внимательно. Мне говорили, что мой доклад был одним из самых интересных»6, – писал он позднее.

Зато надеялся на образованную в рамках МГК новую комиссию – по определению геологического возраста: площадку для общения радиогеологов всего мира. Себя предложил в заместители, а председателем избрали американца Лейна. Следующая сессия конгресса должна была состояться в Лондоне в 1940 году, но по известным причинам – не состоялась, а Вернадский очень рассчитывал поехать на нее и даже готовился. Так в его идеи о возрасте Земли и о декамириаде, как это часто бывало в истории науки, – вмешалась история людей. Но главное сделано. Ставшая для него давно привычной радиогеология утверждена.

* * *

Но какова несправедливость! Голова умственно свежа и ясна, работается хорошо, а тело отказывается служить. Живешь в двух несовпадающих режимах времени.

В столовой за обедом Вернадский вдруг почувствовал неладное. Хотел взять с тарелки кусок курицы и не мог. Пальцы не слушались. Правая рука начала неметь. Затем онемение распространилось и на ногу.

Встревоженная Наталия Егоровна отвела его в номер и уложила. Врач определил нарушение кровообращения вследствие сердечной аритмии. 10 сентября Владимир Иванович диктует Наталии Егоровне письмо Ферсману, которому всю весну и лето писал нежные и ободряющие письма, потому что тот лежал в ленинградской больнице в ужасном состоянии; не в порядке сердце, печень, почки:

«Я чувствую себя умственно совершенно свежим и “молодым”, стараюсь не думать о моей книге, в частности, о ноосфере, хотя ясно вижу, что у меня идет глубокий подсознательный процесс, который неожиданно для меня вдруг вскрывается в отдельных заключениях, тезисах, представлениях. <…>

Смотрели меня два специалиста (консилиум) <…>. Оба дают благоприятный диагноз и думают, что восстановится свободное владение правой рукой, что я через немного месяцев смогу вернуться к своей книге. <…> Понемногу, но очень медленно, но все же способность владения пальцами явно восстанавливается. Через три дня позволят встать с постели и постепенно переходить к нормальной жизни»7.

Несколько менее оптимистично оценивает положение в письме Личкову: «Вот какова человеческая жизнь! Конечно, несколько дерзко было, как я Вам писал, начать писать главную работу жизни в 73 года. Заниматься и читать серьезное мне совсем запрещают месяца на два, на три. Еще не знаю, как мы их проведем. Голова чрезвычайно свежа, и мысль работает, как прежде»8. В конце месяца ему же сообщает, что медленно восстанавливается, уже может писать правой рукой и что почерк стал не очень разборчивым. Действительно, до того, хотя и нелегкий, мелкий, как у многих близоруких людей, но четкий и характерный почерк его с осени 1937 года резко изменился, стал ломким, неровным. Читать поздние рукописи Вернадского – весьма непростая задача.

Но как же книга? Снова, как и в 1916 году, возникло чувство, что внешние обстоятельства не дадут сделать главное. Теперь под угрозой заветная «книга жизни». Она уже существует в двух отработанных и отвергнутых вариантах и, в сущности, пока живет лишь в его воображении.

* * *

Если не знать многих деталей из жизни Вернадского в те годы, может сложиться такая схема. Ученый живет в своем интеллектуальном одиночестве в уютном особнячке. Он мало кого видит, не желая компрометировать других знакомством с «мистиком и идеалистом», чтобы не подвергать их опасности. Некоторые мемуаристы добавляли материала к этой умозрительной схеме. Они писали, что Вернадский тогда почти не вел разговоров за пределами специальности. Но ему действительно неинтересны бытовые разговоры, пересуды и сплетни. Как только возникал такой разговор, его взгляд становился отсутствующим, он уходил в себя. Конечно, думали люди про себя, Вернадский осторожничает.

Легко сбиться на образ булгаковского Мастера. Вот он в уединении творит великое в своем тихом, увитом плющом домике (а ведь они жили в двух шагах – Булгаков и Вернадский); вот он в своем старом халате и черной шапочке размышляет в кресле-качалке, а верная Наталия Егоровна (постаревшая Маргарита) подает ему в кабинет кофе. Ничего общего с действительным литературный образ не имеет. Одинокого мудреца, живущего в сферах мысли и творчества за пределами окружающего, – не было. (Правда, кресло-качалка как раз имелось.)

Теперь, когда стали известны его дневники, открыт архив, умозрительная концепция уединенности разлетелась в прах. Конечно, он мало где бывает за пределами треугольника: Дурновский переулок, Большая Калужская улица (Академия наук) и Старомонетный переулок (БИОГЕЛ). Летом треугольник поворачивался и вместо особнячка в Дурновском возникал другой угол – санаторий в Узком.

Конечно, он не бывает на официальных торжествах, приемах, заседаниях и т. п. Собрания стали чрезвычайно опасными и, во всяком случае, неприемлемыми для него по моральным соображениям. Там кого-нибудь постоянно клеймят, требуют смертной казни «подлым убийцам, троцкистско-зи-новьевской банде». Вернадский тщательно следит, чтобы его имя не появилось в письмах осуждения врагов народа. 13 марта 1938 года записывает: «Как-то звонили от Комарова (президент академии после Карпинского. – Г. А.) – хотели, чтобы я подписался под заявлением академиков – я лежал, не мог подойти к телефону и сказал, что не зная что – не подписываю. Боялся, что вставят. <…> Но нет (“Известия”).

Для меня неприемлемо всякое убийство, и смертная казнь в том числе – твердо и непреклонно. Чем больше жизнь идет, тем больше и яснее. Вспоминается мое выступление в Государственном совете (и записка – в ней я первый [в России] указал [на необходимость отмены смертной казни])»9. Днем раньше в «Известиях» действительно появилось письмо за подписями семнадцати академиков под заголовком «Шайке фашистских бандитов не должно быть пощады». Среди них, к сожалению, было немало его старых друзей.

Самым удивительным образом его фамилии нет ни на одном таком письме, а иногда ведь их ставили и заочно. Значит, все знали его непримиримую позицию.

Конечно, он не бывает в театрах, кино (глаза!), но музыка в его жизни присутствует. Временами выбирается на концерты. Иногда, в сопровождении Дмитрия Ивановича или Павла Егоровича, посещает выставки: в 1937 году – Пушкинскую юбилейную, в 1938-м – вокруг «Слова о полку Игореве».

Мудрец отличался невероятной общительностью и вниманием к жизни. Особнячок у Собачьей площадки – открытый дом. По дневнику 1938 года можно посчитать, что даже в чрезвычайно гибельное время – первые два месяца 1938 года – здесь побывало ни много ни мало 58 человек. Некоторые по нескольку раз. Иногда сразу подвое-трое. Практически ежедневно кто-нибудь приходит. Не считая того, что сам ходит в гости, в основном посещает ровесников-зубров – Зелинского и Чаплыгина. Не считая дневных встреч в академии, в лаборатории. Не считая телефонных разговоров, обширнейшей переписки.

Самый частый и самый приятный гость – друг Митя, вызывающий сложное чувство любви, уважения, тревоги и умиления. «Боюсь, что Дм. Ив. заболеет – слишком он бегает», – типичная запись в дневнике.

Шаховской остался таким же, как в молодости: быстрым, порывистым и легким на подъем. Не каждый мог бы после стольких жестоких разочарований найти в себе силы снова подниматься и упорно возобновлять творчество, всякий раз отыскивая другие формы. Шаховской не только нашел себе занятие, но стал профессиональным историком. Его статьи о Чаадаеве и декабристах, по истории литературных кружков 30– 40-х годов XIX века печатаются в специальных журналах. Он доказывал неистребимую преемственность жизни, его мысли преодолевали разрыв во времени, свидетельствовали о единстве национального характера и национальных задач, сохраняющихся, несмотря на перевороты и провалы. Его творчество незаметно сращивало времена.

Часто бывает теперь дочь Дмитрия Ивановича Анна. После болезни и ареста Супруновой Вернадский знает, что ему не обойтись без секретаря: поток различных бумаг все увеличивается. Анна Дмитриевна как нельзя лучше подходит на роль его секретаря. Во-первых, своя, знакомая с пеленок; во-вторых, получила естественно-научное образование на Высших женских курсах; в-третьих, вела самостоятельную работу натуралиста. Будучи сотрудником краеведческого музея в Дмитрове, делала геологическое описание уезда и уже выполняла роль секретаря – и у кого! – у Кропоткина, доживавшего свои дни в этом городке.

Аня, конечно, с радостью согласилась. Вернадский начинает хлопоты по ее устройству в БИОГЕЛ.

Главные посетители домика в Дурновском, конечно, ученые люди. Вот выборка посетителей за январь 1938 года: 1 января: Виноградов и геохимик Б. В. Перфильев. Решали вопрос о выращивании определенных видов бактерий и простейших на опытной станции в Старой Руссе. «Добивались чуть не 10 лет», – записывает он.

4 января: снова Виноградов и сотрудник лаборатории Владимир Ильич Баранов – прорабатывали тезисы конференции по микроэлементам. «Сговорились».

5 января: Шаховской и Гревс.

8 января: историки академик Д. М. Петрушевский, А. И. Яковлев и исключенный из академии М. Н. Сперанский. Решали вопрос о восстановлении последнего в академии.

9 января: директор Минералогического музея В. И. Крыжановский. Разговор об олове. Затем «Катя Ильинская (свояченица сына. – Г. А.) – ожидают взрыва религиозного гонения. Все верующие сейчас чувствуют дамоклов меч произвола. Живут с покорностью. Священники сообщают ГПУ признания на исповеди».

12 января: геолог О. Ф. Григорьев. Речь шла об объединенном геологическом институте.

13 января: минералог П. М. Мурзаев из Воронежа. Говорили о преподавании минералогии в только еще складывающемся коллективе Воронежского университета. Затем экономист украинский академик Л. Н. Яснопольский и микробиолог С. Ф. Дмитриев. Говорили об арестах на Украине. «Все же научная работа не замирает, хотя сильно пострадала, но национальное ее выражение совершенно сдавлено». Вечером пришел Н. Д. Зелинский. «Научный интересный разговор. О химических регуляторах жизненных явлений. Меня интересует здесь вопрос о химических функциях».

14 января: академик П. П. Лазарев. Рассказывал о травле, ведущейся в отношении его. «Лазарев подал записку в ЦИК. Чувствует себя нервно и отвратительно. Да еще болезнь».

16 января: петрограф В. Н. Лодочников и Виноградов. «Лодочников говорит, что встретил Рейнгардта после нескольких месяцев заключения. Предлагали признаться, но в чем неизвестно, что он сам знает в чем. Это первый случай выпуска, о котором слышу».

17 января: вдова почвоведа А. Ф. Лебедева преподаватель музыки Е. А. Лебедева. Хлопоты об арестованном сыне-сту-денте Николае. (К тому времени уже расстрелянном. – Г. А.)

18 января: А. Е. Ферсман. «С плохой оловорудной программой и о Геологическом институте».

19 января: физик Н. П. Кастерин, известный противник теории относительности. «Против него большая статья в “Известиях Отделения физических наук”, по его мнению – резкая и с передержками». Вечером – академик геолог А. М. Архангельский. «С ним интересный разговор о форме исполнения нелепого распоряжения Совнаркома».

20 января: геохимик исследователь метеоритов Л. А. Кулик. Об одном типе метеоритов.

22 января: снова Я. А. Кулик, разрабатывали положение о метеоритном комитете при академии. Через три месяца комитет во главе с Вернадским был создан.

23 января: вечером физико-химик П. А. Ребиндер с женой. «Очень интересен по мысли. Идет новыми путями, прокладывая их в практику».

25 января: сотрудники Института истории науки Б. Г. Кузнецов и П. Д. Дузь. «Настаивали на том, чтобы я стал во главе. Решительно отказался, но помочь всячески готов. Придется ехать в Президиум. Они говорят, что иначе их закроют». Директором института, образованного в 1932 году из его Комиссии по истории знаний, был Н. И. Бухарин, и когда он исчез, институт закрыли. Но многомесячные хлопоты Вернадского не пропали даром. При академии была воссоздана Комиссия по истории знаний, а в 1946 году восстановлен и сам институт.

Вечером того же дня – сотрудник лаборатории В. А. Зильберминц. С ним разговор о его работе – химические элементы в углях.

26 января: геохимик Я. Д. Готман. Разговор о примесях в минералах группы олова. Днем старый коллега геолог С. П. Попов из Воронежа. «Мрачно смотрит – и не внешне – на будущее».

27 января: Хлопин и Виноградов. Говорили о необходимости решения через Совнарком давно назревшего вопроса о передаче Радиевого института в систему Академии наук.

30 января: работники Московского общества естествоиспытателей С. Ю. Липшиц и В. А. Дейнега: в МОИПе – проверка, и они боятся, что могут отнять библиотеку старейшего, существующего с 1805 года, общества. Затем историк А. И. Яковлев – о продолжении дела по восстановлению академика М. Н. Сперанского.

31 января: Хлопин и И. Е. Ст&рик. «С ними о делах Радиевого института и об организации Комитета о геологическом времени. Состав и темы». Вечером биолог Г. Ф. Гаузе. «Интересный разговор о правизне и левизне. Очень интересный и выдающийся человек. Что-то загадочное. Очень знает себе цену – хорошо это для него. К моему удивлению – Пастер прав: левизна основных для жизни соединений»10.

В Дурновском переулке ежедневно формируется невидимая, параллельная официальной, ученая среда, ткется сеть связанных интересами науки людей, которые выполняют известное им одним дело.

В 1935 году в Париже он встретил бывшего сотрудника Радиевого института физика Георгия Гамова, который, будучи выпущенным на заграничную конференцию вместе с женой под честное слово, остался на Западе и работал у Резерфорда. Гамов сразу назвал Вернадскому две причины, по которым не мог возвратиться назад, кратко определив их так: «Террор и бестолочь».

Но всем уехать невозможно. Россия – страна уникальная, огромная. И мало кто берет в расчет, что ее гигантская территория – бремя, и в первую очередь – ученого сословия. Ни у одной другой нации нет такой великой заботы. Более двухсот лет ученые осваивали эту территорию. Они проехали, прошли ее пешком с компасом, теодолитом, с геологическим молотком. Составили карты, гербарии, этнографические коллекции, геологические разрезы, гидрографические схемы и сотни тысяч, миллионы самых важных – первичных – научных документов. Цифры, схемы, чертежи. Теперь все поручено им. Вся шестая часть суши охвачена, и слежение за ней не может прекратиться ни на один день. Оно идет на сейсмических и метеостанциях, на водомерных постах, в лесничествах, в заповедниках, в обсерваториях. На такой огромной территории, кстати сказать, падает много метеоритов. Поэтому его Комиссия по метеоритам приобретает большое значение. (28 февраля они с секретарем Леонидом Куликом устраивают в академии выставку метеоритов, и Вернадский произносит речь.)