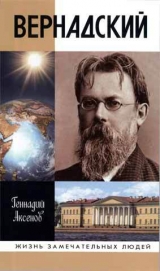

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)

Глава двадцать вторая

«МНОГОЕ СДЕЛАЛОСЬ МНЕ ЯСНЫМ, ЧЕГО НЕ ВИДЕЛ РАНЬШЕ…»

«Картина жуткая». – Еще одна новая наука. – Слово уже найдено. – Книга жизни. – Полгода на свободе. – Смерть С. Ф. Ольденбурга. – Васильевский остров отплыл. – Арест Б. Л. Личкова. – Рождение «Проблем». – Философская обитель

По сравнению с заграницей вновь бросается в глаза русское неблагополучие. И за рубежом повсюду толки о мировом кризисе и упадке. Но всё познается в сравнении. В Германии 1932 года Вернадский, правда, заметил признаки экономической депрессии. Зато в других странах на поверхности ничего не видно, а в Чехословакии даже, напротив, все признаки процветания, в городах идет большое строительство.

Россия продолжает падать: Вернадский не ездит по стране, но к нему сами стекаются вести отовсюду. Дневник 12 февраля 1932 года: «Был Ненадкевич. <…> Рассказывал о Нижнем Тагиле, где его брат. Тяготится однообразием. Культурные условия жизни очень плохи. Большая стройка. Работа ведется “раскулаченными”, их отовсюду присылают. Живут в ужасающих условиях жилища и еды. Полное рабство – хуже поселений 18 века. Крепостное право – их дети освобождаются из этого рабства? Неужели к этому идет. Я здесь делаю вывод, который, наверное, делается и живущими там. <…>

Стройка огромная и большая растет на Хибинах: в основе труд крепостной на горе, на силах и страданиях невинных.

Ужас жизни русского крестьянина непрерывный. Страдание. Но силен дух, т. к. это понимается и переходит от поколения к поколению»1.

«Был Симорин. <…> Положение на Мурмане. Пьянство всех постоянных ответственных партийных работников. Это, по-видимому, широко распространено. И здесь в Академии, и в магазинах.

Фактически хулиганство, невежество, воровство и пьянство разъедают правящий аппарат.

В Ташкенте, Саратове – в провинции настоящий голод и в городах во всяком случае. А деревня находится в страхе крепостного права. Картина жуткая»2.

По записям видно, как неумолимо сбывается его украинский прогноз о голоде.

Восемнадцатое февраля 1932 года: «Вотчал из Киева. <…> В деревнях – крепостное право в форме военных поселений и государственных крестьян, лишенных частной собственности и дома. Бегут, кто может, бросая все – в Кузнецкий бассейн и т. д. Мальчуган семьи, где он живет летом на “даче”, напевает:

Нема хлиба,

Нема сала,

То совийска Влада стала»3.

Через десять лет он оценивал тамошнюю обстановку 1932 года так: «На Украине – голод. Он произведен распоряжением центральной власти – не сознательно – но бездарной властью. Доходило до людоедства. В конце концов местная украинская власть оказалась виновной – кончилось самоубийством Скрипченко (имеется в виду Скрыпник. – Г. А.) – хотя украинское правительство исполняло веления Москвы. Крестьяне бежали в Москву, в Питер – много детей вымерло. В то же время в связи с неприятием колхозов (второе народное крепостное право – ВНКП – Всесоюзная народная коммунистическая пар тия). Л. Н. Яснопольский (академик ВУАН. – Г. А.) бежал из Киева от голода в Москву. Я помню, как в Петербурге на колени на набережной Невы бросился в ноги крестьянин с семьей, доехавший в Питер. <…> Я дал деньги и имел с ним разговор»4.

Украинские академики рассказывают ему о разгроме академии. Двадцать академиков и сотни сотрудников репрессированы. Опале подверглись его близкие соратники Василенко и Крымский.

Краткая передышка конца 1920-х годов закончилась, и великий перелом коснулся всех, в том числе и населения Ленинграда. Дневник 10 марта 1932 года: «Ухудшение условий жизни, слухи о войне, голод, финансовый надвигающийся быстрыми темпами крах, исчезновение продуктов, резкое ухудшение в положении печати (исчезновение газет и ухудшение их содержания), уменьшение производства книг (невозможно их достать), гнет и произвол: очень тяжелый фон разговоров и настроений. Удивительно приспособляющееся животное – человек. Великие идеи и искания и бездарное исполнение и искажение на каждом шагу. Пропала идея свободы, свободы не только при исполнении, но и при искании»5. Таково светлое будущее, куда завели страну социалистические лидеры.

Положение самих же академиков именно в дни голода немного улучшилось. В полуграмотной среде властителей – выходцев из народа академики кажутся какими-то небожителями. Общественное мнение превозносит звание академика, им устанавливают «совнаркомовские пайки», спасают и отделяют от народа. По особым спискам через Дом ученых стали выдавать дешевые и лучшего качества продукты. На 80 рублей в месяц там можно было купить столько продуктов, сколько на рынке за 300 рублей и больше. Зато все остальные сотрудники Академии наук – не академики – на общих основаниях. В таких условиях влачил жалкое существование Радиевый институт. Относясь к учреждениям, не имевшим военного значения и не дававшим немедленной пользы, он снабжался сиротски. Так, лет десять строили циклотрон. Держались, как первые христиане, идеями и энтузиазмом.

* * *

Мюнстерским докладом началось формирование радиогеологии. В Радиевом институте сложился один из двух мировых центров ядерной геохронологии (другой центр – в Соединенных Штатах). В 1932 году под председательством Вернадского в академии образовалась комиссия по определению геологического возраста горных пород.

Сегодня понятое об абсолютном возрасте – уже привычное. Не удивляемся мы и цифрам о возрасте Земли – 4,5–5 миллиардов лет. Откуда взялись эти цифры, которые сегодня знает каждый школьник? Конечно, они добыты тяжким трудом ученых.

До начала XX века точных цифр в геологии не существовало. Еще во времена Ньютона научная комиссия под председательством архиепископа Ашера установила, что Бог закончил создавать мир в пятницу 26 октября 4004 года до Рождества Христова. Все образованные люди понимали условность этих цифр, но только Бюффон дал первую, основанную на научных данных цифру существования Земли и разделил ее на две эпохи – формирования планеты и развития ее природы. И то у него были крупные неприятности с теологами Сорбонны.

Возраст Земли огромен и мало представим, говорил вслед за ним Ламарк. Вглядитесь в темп изменений, которые происходят в недрах и на поверхности. Как год за годом наслаиваются отложения, окаменевают раковины, как медленно вызревают кристаллы и минералы. Каждый видел слои песка и глины на стенках оврагов или вырытых при строительстве котлованов. Кто бывал в горах, конечно, обращал внимание на вздыбленные слоистые скалы, состоящие из пестрых, отделенных друг от друга по цвету и составу напластований. Геологи давно, конечно, поняли, что слои представляют собой следы морских отложений. Горы растут в море – есть такой афоризм в геологии.

Наблюдения дали понятие о величайшей древности горных пород, во-первых, а во-вторых – об их порядке: нижние слои – гораздо древнее, чем те, что расположены выше. Слои давали образ времени, наподобие годовых колец на спилах деревьев, только каждый слой – не год, а неизвестные века и тысячелетия. При дальнейшем углублении картина несколько утрачивала стройность, поскольку оказалось, что слои могут смещаться, продавливаться интрузиями, прорезаться сбросами, наклоняться, вздыбливаться вертикально, даже опрокидываться. Нигде на Земле, как оказалось, нет сплошного и стройного осадочного чехла. К тому же в глубинах в условиях нагрева и давления породы метаморфизируются, теряя все признаки, по которым осадочные породы относят к какой-нибудь эпохе и располагают на шкале времени: старше – моложе.

Дарвин, много вдумывавшийся в прошлое Земли, сказал, что от многотомной ее истории остался один том с несколькими главами, от которых сохранились разрозненные страницы с отдельными строками. Но все же само дарвиновское представление, называемое неполнотой каменной летописи Земли, исходило, как и представления других, из общего соображения о полной истории. Когда-нибудь все строки, страницы, главы будут восстановлены и мы прочтем всю книгу.

К 20-м годам XX века усилиями многих геологов, среди которых выделялся Артур Холмс, создана геохронологическая шкала. Эры, периоды и более дробные деления соединены в общую картину, по которой можно определить древность пород и слоев. Но только относительную древность. По ней можно свериться, к какому периоду относится данный комплекс – старше или моложе он соседнего. Но сказать, например, сколько лет продолжался тот или иной период, нельзя. Нельзя определить и самое простое – сколько лет данной породе?

В начале века из физики пришла надежда покончить с неполнотой каменной летописи. Распад радиоактивных элементов и превращение их в другие, как оказалось, происходят в определенном, ни от чего внешнего не зависящем темпе. Он подчиняется только внутриатомным событиям.

Следовательно, любой минерал, содержащий радиоактивные элементы, представляет собой часы, идущие с огромной точностью и постоянным темпом. Пожалуй, первым понял значение радиоактивности для геохронологии Пьер Кюри. Его идеи подхватил Джон Джоли, чей доклад на Дублинской сессии Британской ассоциации произвел на Вернадского неизгладимое впечатление. Первый метод определения возраста горных пород по соотношению урана и свинца открыл канадский радиохимик Б. Болтвуд.

И тогда шкала Холмса заговорила. Он привязал ее теперь к обычным годам, сопоставимым с человеческой жизнью, с привычной исторической хронологией.

Выступив в 1910 году со своей знаменитой речью о радии, Вернадский направлял поиски радиоактивных минералов. Сначала в его радиохимической лаборатории в мастерской Куинджи, потом в Радиевом институте выросли кадры ученых, умеющих проводить их камеральные исследования. Среди них все тот же Константин Автономович Ненадкевич, искавший древнейшую породу на территории нашей страны, Иосиф Евсеевич Старик, Владимир Ильич Баранов, Виктор Викторович Чердынцев.

Двадцать четвертого – двадцать восьмого ноября 1932 года они и все остальные причастные собрались на конференцию по радиоактивности в Радиевом институте. Вернадский выступил на ее открытии с речью. Наверное, эту дату и нужно считать стартом в стране новой науки – радиогеологии. Во всяком случае, на конференции была сформирована академическая Комиссия по определению возраста горных пород. Вернадский просил Ферсмана взять на себя председательские функции в ней, а сам остался заместителем.

* * *

Вернадский начинает задумываться и над большой книгой, главной темой которой будет понятие о геологической деятельности человечества и – более – о положении человека в мировом порядке вещей. Идея формировалась долгие годы: от первых записей в дневниках о достижениях разума как основном содержании истории человечества – через историко-научные работы о российском XVIII веке, через симферопольскую лекцию 1920 года, потом «Автотрофность», где разум называется космической силой, – до рубежной речи «Мысли о современном значении истории знаний» о научном этапе биосферы Земли. Теперь требовались обобщения.

Возникли и внешние побудительные мотивы. Его идеи стали входить в обиход, сначала во Франции. Из воспоминаний: «В 1927 году вышли лекции в College de France профессора, ученика и самостоятельного бергсонианца Ed. Le Roy: “L’exigence idéaliste et le fait de l’évolution”, P., 1927.

Когда я приехал весной в Париж, то я раза два-три, встречаясь в обществе, [слышал], что обо мне говорил Le Roy на своих лекциях. Его посещала большая интеллигентная публика.

Я с ним познакомился лично в год, когда уже в Париже не было его друга иезуита, крупнейшего палеонтолога и геолога Chardin de Teilhard (правильно Teilhard de Chardin. – T. A.), профессора Католического университета в Париже, с которым я…»6

Запись обрывается, она не датирована. Много неясного. Когда познакомился и как? Тейяр де Шарден перестал быть профессором Католического университета в 1923 году. Французская «Геохимия» вышла в 1924-м, статья «Автотрофность» – в 1925-м. Поэтому говорить о роли биосферы и разума в истории и настоящем Земли в своих лекция Леруа мог только после этого.

В 1928 году, когда Вернадский оказался снова в Париже, он получил письмо по пневматической почте на адрес Школьного отеля на улице Деламбр, в котором он остановился. Оно подписано Пьером Тейяром. Из него можно понять (почерк трудный для чтения), что профессор Леруа будет завтра, между десятью и двенадцатью часами7. Об этой встрече нет сведений, но голубой листок пневмопочты все равно связывает всех троих основателей учения о ноосфере: Эдуарда Леруа – видного математика и логика, который, как сказали о нем позже, когда его возводили в звание академика, возродил во Франции метафизику, его друга Пьера Тейяра – члена ордена Иисуса, геолога и антрополога, открывателя синантропа и будущего автора «Феномена человека» и третьего – русского академика. Их судьбы скрестились на краткий миг весной 1928 года, чтобы замкнуть композицию, потому что еще раньше подлинная связь осуществилась идеально.

В 1928 году во Франции вышла еще одна книга Jlepya «Истоки человечества и эволюция разума», где автор неоднократно ссылается на Вернадского и на его представление о роли культурного человечества в химии биосферы и одновременно на своего друга Пьера Тейяра и его неизданные тогда еще мемуары.

Они порознь оценивали человеческую историю одинаково: как следствие развития природы. Но при этом преодолели традиционный взгляд на человечество как на некоего антагониста остальной природе. Его появление всегда представлялось мистическим, рационально не объяснимым. Такая умственная традиция идет от христианской натурфилософии, от возвеличения человека как существа боговдохновенного. Он во всем противоположен природе, не совпадает с ней. Все, что относится к произведениям его рук, труда и творчества, называется искусственным, в отличие от произведений природы, и, следовательно, не подчиняется природным закономерностям.

Есть и другая, более молодая тенденция – чисто научная или позитивистская. Она заставляет нас считать человека, произошедшего от обезьяны, зоологическим явлением, изучает его физиологию, анатомию или психологию, как любого другого животного.

Творцы понятия ноосферы преодолевают крайности и ограничения обоих подходов. Найдена мера отношения человека к самому себе. Человек прекрасно вписывается в естественную историю, являясь высшим на сегодняшний день плодом эволюции, но не в зоологическом, а в биосферном смысле. Потому что эволюционирует не столько вид, сколько вся природа в целом. Изобретенные человеком орудия и его общественная организация есть такие же органы эволюции, как телесные органы животных. Они играют ту же роль.

Эта роль хорошо описана в «Геохимии». Книга вначале наталкивает нас на мысль, что человек по характеру воздействия на биосферу ничем не отличается от других животных и растений. У него есть своя функция на планете, как есть она, например, у земляных червей, которые пропускают сквозь свои тела почву и тем изменяют ее.

Но вся тонкость такого геохимического взгляда заключается в выясненной особенности человечества. Оно действует в интересах собственного разумного сознания, но не инстинктивно, как земляные черви. Природа человека в его сознании, а не в его физиологии, как у животных. Вернадский нашел сбалансированное научное выражение для этого глобального явления. Не смущаясь тем, что роль человека нельзя объяснить в рамках привычной логики, нужно признать сам факт: разум – природное, космическое явление. Он образует земную оболочку. Мы мало что поймем в эволюции, если представим себе человека, сидящего на своей веточке могучего древа жизни, как рисуют его обычно в популярных книгах. Ничего не дает и другой известный образ: некое животное выползает из воды, постепенно поднимается на задние лапы, потом в виде волосатого троглодита шагает с дубиной, и, наконец, вот он уже господин в цилиндре и с тросточкой. Популярные образы запутывают дело.

Эволюционирует не человек, а вся его географическая сфера. Мы должны рассматривать его в единстве со своей средой. Человечество изменяется и изменяет одновременно поверхность земного шара.

Вот что писал Леруа: «Окинем взором историю живых форм. Мы выделим в некоторые эпохи возникновение одного вида внутри других типов организации в возрастающем порядке: животные, позвоночные, млекопитающие, приматы. Всякий раз речь идет о группах, в которых жизнь усвоила ступень прогрессивного восхождения. Все эти ступени подготовляют высвобождение, становление жизненным усилием внутреннего сознания. Но решительный шаг высвобождения всей мощи рефлектирующего сознания сделан в Человеке. С этого момента кажется, что работа по чисто биологическому совершенствованию закончена. Во всяком случае, эволюция теперь и отныне использует новые средства: чисто психологического свойства. Этот качественный скачок имеет такое же значение, как и первое внедрение жизни в материю.

Чтобы отдавать себе в этом отчет, необходимо рассматривать человеческую оболочку биосферы как явление того же порядка, значения и величины в общей экономике Земли, что и сама Биосфера. По значимости она вовсе не ее часть, но подобна ей. Чем больше задумываешься над этим, тем больше понимаешь, что такое разрешение является единственно приемлемым.

Если мы хотим включить Человека во всеобщую историю Жизни, не искажая его роль и не дезорганизуя ее, то совершенно необходимо поместить Человека на самом верху предшествующей природы, в положении, когда он над ней господствует, но не вырывать его из нее, и это сводится к тому представлению, что выше животного уровня биосфера последовательно продолжается в человеческой сфере мысли, свободного и сознательного творчества – собственно мышления; короче, в сфере сознания или Ноосфере»*.

Так впервые найдено слово для обозначения новой реальности: сферы разума. Ноос – и есть по-гречески разум.

А когда же Вернадский узнал, что разрабатываемое им понятие об оболочке разума называется ноосфера? Скорее всего, весной 1933 года, во время пребывания в Париже и чтения лекций в Сорбонне. Перечитывая в 1942 году свою речь о времени, он отметил, что ее заключительный пассаж (о кризисе, волнующем слабые души) тоже есть одно из выражений ноосферы, только без этого термина. Наиболее законченное описание ноосферы к тому времени, считал он, дано им в 1926 году в речи на открытии Комиссии по истории знаний. «Потом (после трехлетнего пребывания во Франции. – Г. А.) я увидел, что Jle Руа и Шарден де Тейяр (правильно – Тейяр де Шарден. – Г. А.) это понятие правильно создали»9. Но до 1938 года Вернадский в печатных работах не употребляет термин. В письмах – появляется.

Двадцать второго октября 1936 года по возвращении из Парижа и Лондона он писал Виноградову: «Хочу в одном из первых заседаний кружка (в лаборатории. – Г. А.) сделать доклад о ноосфере. Видел в Париже Ле Руа – говорил с ним. У него очень интересные и важные для меня статьи в “Revue”. Он гораздо крупнее, чем я думал»10.

Однако само понятие Вернадский не только описывает, но все больше разворачивает. Как раз в начале 1933 года начал издаваться его большой труд «Природные воды», задуманный как часть еще более грандиозной «Истории минералов земной коры». С точки зрения ноосферы описывает он геологическую роль человека – регулятора воды:

«В густонаселенных, культурных местах каждый ручеек, источник, мелкая речка меняется в своем режиме человеческим трудом, превращается в культурный водосток. Этим путем не только совершаются большие изменения, связанные с регулированием русла больших рек и использованием их энергии, но все эти водоводы постоянно поддерживаются волей и трудом человека в нужном ему направлении, часто противоположном природному процессу. Вся поверхностная и грунтовая вода, например, такой страны, как Германия, находится под непрерывным действенным надзором, непрерывно человеком меняется. В этом заключается культурная работа земледельца и горожанина. Эта работа производится часто незаметно, требует непрерывного внимания, поправок и изменений, производится бытом — работой миллионов семей в течение тысяч поколений. Работа по своим последствиям количественно огромная, стихийная.

Современная вода суши (вся вода поверхностная целиком, а частью верховодка, почвенная) есть геологически новое явление в истории планеты, небывалое в прежние геологические эпохи. Вековечный ход воздействия живого вещества на воды изменен появлением одаренного разумом и волей Homo sapiens faber.

Изменение всей воды суши под его целевым, сознательным, а попутно и бессознательным влиянием все увеличивается»11.

Недаром все же труды по истории знаний, по истории цивилизации начались у него в Голландии, стране, где уже нет дикой природы. Здесь один небольшой народ в течение веков сотворил самую большую работу в истории человечества – дамбы и польдеры.

В отзывах на «Природные воды» чувствовалось некоторое смущение геологов перед широтой и объемом захвата. Уже упоминавшийся Федоровский писал Вернадскому (и в рецензии на книгу), что нужно быть не только геологом или гидрологом, чтобы уяснить себе смысл написанного. Надо также мыслить исторически и философски. Для ученого любой специальности она должна быть близка и нужна.

В «Природных водах» еще нет термина ноосфера. Для ее описания он пользуется пока тем термином, который предложил для обозначения периода цивилизации его коллега Алексей Петрович Павлов – антропогеновая эра, или определением американских ученых Д. Леконта и Ч. Шухерта – психозойская эра.

* * *

Вторая половина годовой командировки автоматически не могла наступить в советско-бюрократических условиях. Снова пришлось хлопотать, ездить в Москву, ходить по приемным. Только в августе 1933 года Владимир Иванович с Наталией Егоровной смогли выехать. Сначала, конечно, в Прагу к дочери. Раз в неделю обязательно пишет А. П. Виноградову и получает его ответы. Судя по этой переписке, Вернадский плотно контролирует все текущие работы лаборатории. 23 сентября сообщает ему, что начал, наконец, писать книгу.

Он долго медлил, но задуманный труд не отпускал и уже не давал покоя. Какая она должна быть? Какой способ изложения избрать, чтобы лучше выразить свое миропонимание? Изложить ли идею вечности жизни и космической роли сознания в свободной манере и отсюда перейти к более строгой, научной картине мира? Или, наоборот, изложить свое миропонимание в геологических терминах?

И видно, что обе возможности начали реализовываться в вольном житье за границей. Личкову 27 августа: «Доехали мы не совсем благополучно. Наталия Егоровна, подъезжая к границе, упала в вагоне: вагон качнуло и дернуло, и довольно неудачно: по-видимому, внутреннее кровоизлияние, но боли до сих пор. Как будто, органы не затронуты, но заживание длительное. Вследствие этого она на положении полубольной, и мы не смогли поехать, как хотели, с внучкой в окрестности, недели на две отдохнуть. Но поедем, как поправится – сейчас ей лучше – но все еще боли. Я, впрочем, не чувствую потребности в отдыхе и начал писать свою книгу. Думаю писать по-французски. Введение – геологическое, и над ним я сижу. Мы незаметно подошли в геологии к коренному перевороту: очень важно отбросить из наших представлений космогонические гипотезы о Земле: я думаю, Кант-Лапласовская гипотеза, расплавленная Земля и т. п. являются фантазиями и мешают сейчас нашей работе. Думаю я это давно – еще с молодости, но только теперь это вылилось конкретно. Картина, которая открывается, совсем другая»12.

Озаглавил рукопись «Биогеохимическая энергия в земной коре». Первая глава должна осветить современное состояние основных геологических идей. Конечно, картина, которая открывается, исходит из идеи живого вещества и вечности жизни, или, если более строго сказать, из фактов природы. Факты совсем не совпадают с общепринятыми в науке гипотезами о происхождении Солнечной системы и Земли. Сами гипотезы – лишь сохранившиеся отголоски библейских преданий.

Геология как наука сформировалась в борьбе с космогонией, когда стала доверять наблюдению больше, чем пониманию. За первым стояло точное описание явлений, за вторым – умственные традиции и классическая логика понятий, исходивших из религиозной и мифологической натурфилософии. Резче всего формулировал отличие между двумя типами мышления отец геологии Чарлз Лайель. Он решительно покончил с умозрительными космогоническими представлениями и выдвинул краеугольный принцип актуализма: те процессы, которые геология наблюдает сегодня, происходили и в прошлом. Никаких чрезвычайных, невероятных событий на Земле никогда не происходило. Никогда не нарушался естественный ход вещей. Если и были отличия, они настолько незначительны, что о них не стоит говорить. Например, горы образуются ныне, как они образовывались всегда. Тектонические движения шли так же, как и всегда на Земле.

Такой принцип Вернадский тоже проводит в рукописи, начатой в Чехии: давайте не домысливать и не доводить свои умозаключения до абсурда. Логика рассуждений, основанная на обычном здравом смысле, – вещь весьма ненадежная в естествознании.

Кант-Лапласовская гипотеза – построение умозрительное: Солнце якобы отделяет от себя скопления и сгустки, они остывают, превращаются в планеты, на них образуется поверхностная пленка. Отсюда, кстати сказать, возникло название земная кора — аналогия с окалиной на поверхности остывающего металла. Наивные взгляды о первоначальном огненножидком состоянии и о постепенном остывании Земли коварно подтверждаются вулканизмом и тектоническими движениями, тогда как доказано, что внутреннее тепло недр генерируется радиоактивным разогревом, то есть физическим процессом в атомах.

Понятие о биосфере свободно от домыслов. Факты природы не предполагают какого-либо происхождения жизни из инертного материала. Ничто не говорит о том, что жизнь лишь постепенно завоевывала воду и сушу. Напротив, факты свидетельствуют, что жизнь может существовать в виде биосферы вся целиком и никак иначе.

Рукопись первой главы осталась в архиве и никогда не публиковалась.

Второй вариант – тоже пробовался в Праге, но через три месяца. 22 октября Вернадский пишет Личкову: «Я неизбежно и невольно задумываюсь – но не решаюсь набрасывать – над вопросами, выходящими за пределы научной работы – над “философскими мыслями натуралиста”, которые хотелось бы написать после моей книги. Думаю, что не выдержу и буду набрасывать. Очень широко и много слежу за новым»13.

Несмотря на 70 лет, а может быть, и благодаря им – ведь старость для мыслителя пора благодатная, – он шел все еще на подъем, еще строил большие планы.

Ольденбургу в октябре того же 1933 года: «Много думаю и работаю над моей темой – над биогеохимической энергией в земной коре. Но сейчас невольно ухожу в сторону или вглубь – как хочется понимать – в философские вопросы. Лично я не считаю их более глубокими, чем научную трактовку мира. Не знаю, доживу ли, но книгу о биогеохимии раньше двух лет едва ли кончу. А если доживу, займусь “Философскими мыслями натуралиста” и, прежде всего, полным анализом отношений между наукой и философией, эмпирическим обобщением, эмпирическими идеями и эмпирическим [фактом] и их отличием от философских; еще раз временем… о многом хотелось бы успеть сказать. <…>

Стараюсь всецело следить и за мыслью и за жизнью. Мне отчасти оттого хочется написать свои философские мысли, что они должны в одной части показаться оптимистическими. Пожалуй, даже реально быть в одной части оптимистическими, но с другой, мне кажется, они связаны с представлением о процессе закономерных изменений Homo sapiens; многое нам должно представляться странным. Сейчас страшно интересен опыт Рузвельта: особенно потому, что опыт наш, Италии, Гитлера связан с борьбой против свободного творчества и идейным отрицанием свободы мысли и достоинства человеческой личности, – а в Америке – пока? – все идет при полной свободе печати и слова, роста личности»14. Итак, книга обобщений, завершений жизненного труда уже созревала, толкалась наружу. Удивительно, но оба замысла реализуются в свое время. Философские мысли натуралиста превратятся в книгу о ноосфере, а книга жизни – в трактат о строении Земли.

* * *

В Европе не только хорошее общение, но и все условия для изучения прошлого науки: музеи и библиотеки – живые свидетели духовной жизни человечества. Оставив выздоравливающую Наталию Егоровну на попечение дочери, Вернадский в октябре едет в Париж, где намечены его лекции в Сорбонне. Сначала работает в библиотеке, а 22 ноября отправляется за Ла-Манш. В Оксфорде посетил открывателя изотопов и создателя их теории Фредерика Содди и имел с ним долгую беседу.

Затем поехал в Лондон, в Библиотеку Британского музея. Здесь разыскивает и находит то, чего нет на континенте, – старинные книги шотландского геолога, точнее сказать, любителя-геолога и предшественника Лайеля Джеймса Геттона. Живший в конце XVIII века Геттон написал труд «Теория Земли», в котором обобщил все геологические знания того времени. Вернадского интересуют точные формулировки наблюдения Геттона, которое он вскоре возведет в ранг крупного обобщения-принципа: в геологии мы не видим ни начала, ни признаков конца. Иначе говоря, принцип отрицает всякие невероятные по условиям космические периоды в истории Земли. Космическая история – она и есть геологическая, и эти события во Вселенной главные, утверждает Геттон.

Широкий разброс и мощный захват – от XVIII до XX века, от детства геологии до суперсовременных теорий атомных изотопов.

Тринадцатого декабря возвращается во Францию. Здесь готовит к печати «Проблему времени в современной науке» (хотя здесь-то, слава богу, без деборинского аппендикса). 19–22 декабря прочел лекции «Геохимия воды». 24 декабря выехал в Прагу, где также намечена лекция в Карловом университете по радиогеологии (18 января 1934 года), 10 февраля заехал в Варшаву, где не был очень давно. Побывал в радиологической лаборатории, сделал здесь доклад. В дневнике писал, как был тронут сердечной встречей польских ученых, которые, как оказалось, знают его работы.

Тринадцатого февраля возвратился в Ленинград, к трагическому событию.

Цитированное выше письмо он писал больному Ольденбургу. Зная, что в этом возрасте любая болезнь опасна, обращался с метафизическим утешением: «Мой дорогой – не знаю, насколько тебе интересно все то, что я пишу. Но приобщаясь к грани жизни, как-то особенно ярко хочется высказаться до конца – не до конца, конечно, жизни, так как в человеческой личности, и моей тоже, его нет – но до конца в том, что начато. В той или иной форме ничто не пропадает в окружающем, так как случай есть фикция в той области, что захватывается научным знанием. А оно сейчас чрезвычайно расширяет область своего ведения, хотя этого, к моему удивлению, не сознают современники»15.