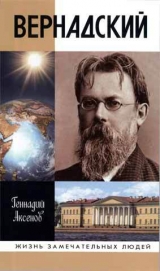

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 34 (всего у книги 45 страниц)

Ольденбург встретил друга было выздоравливающим, чувствовал себя все лучше. Но внезапно болезнь обострилась. Ему сделали операцию, но она не помогла.

Двадцать восьмого февраля наступила развязка. Вернадский рядом. В 1941 году в «Хронологии» записал: «Я был при его кончине. Он умирал – дни без сознания, но теперь, как при смерти Нюты, тяжело дышал, как будто страдал. Прошло больше 7 '/г после его смерти. Ужасный век! Как все изменилось»16.

Жизнь Ольденбурга еще малоизвестна, выходившие воспоминания в силу понятных причин совершенно искажены. А жизнь его по-своему невероятна.

Потомок древнейшего рыцарского рода, он родился в далеком военном гарнизоне в Забайкалье. Очень интересовался своими немецкими предками и мечтал быть военным, как его отец. Вспоминал о нем как об очень оригинальном, своеобразном человеке (чего стоит только ранняя отставка и поступление в Гейдельбергский университет). Отставной генерал не возражал, но советовал сначала закончить образование. Он привил сыновьям три правила: быть честными, очень образованными и непременно знать ручное ремесло.

Обо всем этом Сергей Федорович писал в автобиографии, в том числе и о том переломном моменте в жизни, когда гимназистом прочел о Тибете и древних рукописях. В сущности, он и стал рыцарем одной прекрасной мечты. Путешествие на Тибет, о котором мечтал с юности, создание Азиатского музея и Института востоковедения – его главные подвиги.

Рыцарски верным остался он идеалам молодости. В воспоминаниях «Юношеские годы» писал: «А волновавшие нас сильно сложные вопросы представлялись не в виде участия в немедленном переустройстве всех экономических отношений, а в виде этических вопросов, требующих в первую голову внутренней работы над всем складом своей жизни»17. Типично христианское преобразование всех жизненных проблем: начать с личностного переустройства. Собственная вина – собственная ответственность.

Не она ли подвигла его на спасение академии, на компромисс с большевиками? История еще отдаст должное тому самоотвержению, с которым он взвалил на себя роль «китайского мандарина при Чингисхане», спасая ученых и их семьи и тем самым – науку в стране.

Глубоко драматическая, в сущности, жизнь. Смерть первой, глубоко любимой жены Шурочки потрясла и наложила тяжелую печать на весь его душевный склад. Он очень рано начал «окукливаться», знал это и старался пробить стену одиночества, которая вырастает вокруг старого человека, вел никому не видную борьбу. Шаховской вспоминал в письме Гревсу в марте 1934 года, как Ольденбург на похоронах академика Лаппо-Данилевского в ответ на чье-то восклицание: «Вот и все кончилось!» – «живо и с протестующим тоном, как бы с вызовом сказал: “Ничего в жизни не кончается”. <…> Он думал о том, что всякое дело человеческое, совершенное на земле, имеет свои последствия, – и при этом выражал надежду, и пожелание, и веру, что дело Александра Сергеевича (Лаппо-Данилевско-го. – Г. А.) будет иметь и сознательных преемников, которые соединят продолжение его дела с сознательным отношением к его личности. Я, во всяком случае, именно так смотрю на дело. Для меня личное бессмертие не осмысливает жизнь, а лишает ее истинного смысла, чего-то завершенного, один раз свершающегося в неповторимой своей полноте и этим самым своим однократным актом пребывающего вечно»18. Так ли он истолковал слова друга, но то, что их метафизические взгляды частично перекрывались, не вызывает сомнения.

Вернадский не пошел на похороны. Чувствовал себя плохо, болел и был не в силах видеть все это.

* * *

Сама академия и Ольденбург в его сознании не отделимы. Целые четверть века, наполненные трагическими и драматическими событиями, вел корабль русской науки Сергей Федорович. Благодаря ему академия пережила войны и революции. И теперь с его смертью этот корабль, швартовавшийся у стрелки Васильевского острова, будто отплыл в прошлое, как огромный пласт минувшей жизни.

Закончился петербургский период Академии наук. По какому-то совпадению в 1933 году правительство приняло решение о переводе ее в Москву, чтобы приблизить к себе и окончательно лишить признаков оппозиционности. Весной и летом начался переезд. Вернадский написал по этому поводу специальную записку о планах устройства и переустройства академии в Москве. Предлагал выделить большой участок земли на юго-западе сразу за городом и создать здесь мощный научный центр. А пока государство, провозгласившее научность главным принципом, не лучшим образом относится к науке, писал он.

Его включили в комиссию по переезду и по переговорам на этот счет в правительстве. Непременный секретарь Волгин думал, пишет Вернадский, что он лично знаком с Молотовым и сумеет как-то повлиять в пользу академии. На совещании у Волгина: «Когда я выставил необходимость выдвинуть самое нужное – оборудование и увеличение мощности учреждений и начало стройки в этом году – то Деборин (очевидно, мой враг) с пеной у рта возражал, что надо не выдвигать нужды и т. д. – а выдвигать то, что может сделать Академия и т. п. У меня к нему нет никаких враждебных чувств – он знающий и образованный, но аморальный и не умный»19. 22 декабря состоялся прием у Молотова: 17 человек во главе с Карпинским, продолжался четыре часа (в газете «Правда»: 16 человек и три часа). Оказалось, пишет Владимир Иванович, у правительства нет четкого представления, что такое академия, хотя цель есть – развивать прикладное знание, утилизировать науку. Об этом говорил Бухарин. Вернадский оказался среди выступавших, провел свою идею начала непрерывного строительства институтов и был поддержан. «Из ответной речи (говорит плохо, но умно) Молотова можно отметить, что Академия переведена:

1) для обеспечения подъема ее научной работы,

2) для содействия Академии социалистическому строительству, которое все время было недостаточно,

3) чтобы была ближе к правительству.

(Ответ Бухарина, что он не знает, для чего: для того, чтобы она постепенно замерла в Москве или развалилась?) <…>

Молотов указал, что 1935 год должен быть поворотным пунктом, и это есть то, что и я думаю.

Но куда? Может ли идти рост научной работы при недостаточной свободе мысли?

Но свободы мысли никогда не было: это идеал.

Из других его указаний интересно: 1) с валютой гораздо лучше, чем раньше. Все обязательства выполнены. Лучше чем 2–3 года назад. Они считают, что положение теперь прочное. Большое значение имеет добыча золота: сейчас новое большое месторождение открыто»20.

Вот это интересное указание и есть тот нерв всего развития государства, который им уловлен. Конец нэпа резко отбросил страну назад, государство резко обнищало. Но воцарение Сталина означало не только изменение в руководстве, но и действительный новый курс: 1) на восстановление прежнего могучего Русского государства, учение социализма оставлено только для удержания морального и идейного единства; 2) на прямую добычу богатств, использование территории и недр. Выводы Вернадского о политэкономии ноосферы остаются в силе: государство такого типа не способно обеспечить технический прогресс, который только и может дать прибавочную стоимость. Но для прогресса нужно не мешать свободному творчеству личности, что противоречит самим глубоким основам авторитарного общества. Оно способно только на рутинное производство. Но временный выход найден: прямая добыча богатств. Золото, золото, и еще раз золото, редкие металлы, нефть, газ – источники средств на милитаризацию и громадное строительство, на оплату иностранных проектов, таких как Днепрогэс, Магнитка, и приглашенных туда специалистов.

В начале 1930-х годов недаром прошла кампания изъятия золота у населения. Ограбив людей, власти перешли теперь к ограблению недр. И вполне естественно – с помощью бесплатного лагерного труда.

Только что Вернадский увидел, как это делается. В Москве с 10 по 13 сентября проходил юбилейный Менделеевский съезд, в котором он, конечно, принимал участие. Воспользовавшись организованными в его рамках экскурсиями, Вернадский побывал в Хибинах, на горной станции Академии наук, директором которой был Ферсман. Своими впечатлениями делился в письме академику Лузину: «После съезда неделя в Хибинах дала очень много впечатлений. А. Е. был, к сожалению, болен. Но впечатление очень сильное и от природного явления, и от жестоко проводимого, но большого нового эксперимента, по существу положительного – человек забывает, раз будет успех. Дело делается очень большое – но его выносят на плечах подневольные. И, может быть, оно иначе теперь и не могло бы быть проведено, но много и страданий ужасных и лишних, и при лучшей организации их можно было бы избежать»21.

Вот для чего нужна академия. И он сам. В Москве он переходил на новое, более привилегированное положение, чем раньше. Он попадет в число двадцати академиков, которым будет установлен оклад почти в два раза больший, чем остальным. Ему будет выделена персональная машина.

Но строительство институтов по предлагавшемуся им плану все еще было не под силу, откладывалось до лучших времен. Президиум Академии наук разместили в бывшем загородном доме московского генерал-губернатора в Нескучном саду, заняв все его конюшни и каретные сараи аппаратными службами. Исследовательские институты и лаборатории втиснули в наспех приспособленные старые здания в разных концах города. Строили мало, все больше уплотняли.

Странным образом его замысел осуществился, но только через 20 лет, когда за городом построили университет и множество научно-исследовательских институтов, в том числе Геохимический, план которого он сам составит. Весь юго-запад столицы стал районом с особым обликом и особым составом населения.

В конце 1934 года приехала Биогеохимическая лаборатория, которую разместили в здании Ломоносовского института в тихом замоскворецком Старомонетном переулке. Здание, судя по его конструктивистской архитектуре, построено в 1920-е годы. Из-за тесноты директор лаборатории отказался от своего кабинета и отдал его для экспериментальной работы.

Отправив лабораторию, Вернадский пока задержался в Ленинграде. Ведь Радиевый институт, не будучи академическим учреждением, оставался в том же здании на улице Рентгена.

* * *

Между тем грозно придвинулась пора четвертого апостола. В окружении Вернадского его первой жертвой стал Б. Л. Личков. Он был арестован 5 января 1934 года, еще до начала массовых репрессий. Причина ареста при полном отсутствии права могла быть только в самом человеке. Просто Личков, как своеобразный, неуживчивый, но талантливый и самостоятельный человек, не вписывался в систему. Главным его преступлением было дворянское происхождение и критическое отношение к нововведениям при образовании СОПСа. Он был подозрителен по близости к Вернадскому, к тому времени публично обвиняемому идеологами во всех грехах.

Любая из трех причин достаточна для доносов. Значительно позже Вернадский писал в «Хронологии» за 1934 год: «Арест Б. Л. Личкова, сперва направленного по этапу в Ташкент, а затем – тоже этапом – направленного на канал Волга – Москва, где он геологически работал. Этот арест был связан с каким-то доносом на академика Курнакова и меня. <…> Нас не тронули – но, насколько можно судить – весь донос лживый и тогда пострадали невинно [многие] и даже трудно реально понять, почему все это произошло. С Б. Л. Дичковым я все время переписывался»22. К тому времени Вернадский узнал от него все перипетии его ареста, отголоски заведенного в НКВД на него и на академика-химика Н. С. Курнакова дела. Действительно, как стало известно лишь недавно, дело заключалось в создании ими мифической «Российской национальной партии» масонского типа, стремившейся к реставрации старого строя и вербовке в нее своих сотрудников. Арестовано было 37 человек.

Через полгода после ареста Личкова Вернадский записывает в дневнике: «О Личкове <…>. Он говорит, что раз сознался, в чем не был виноват – погиб…»23 Значит, Личков сумел сообщить что-то о себе Вернадскому, возможно, просто в письме, уже летом. Во всяком случае, известно, что через три месяца после начала допросов Личков пытался передать на волю записку для Вернадского, находившегося, как он думал, за границей, с предупреждением, чтобы он не возвращался. Записку перехватили, и Личков дал признательные показания, объяснив мотивы своего поступка заботой о здоровье 72-летнего ученого.

Для начала Вернадский берет под опеку жену Личкова Анну Дмитриевну и их детей. А затем начинает разыскивать Бориса Леонидовича. Тому повезло, что его арестовали до убийства Кирова и открытия Большого террора. Летом того же года Личкова высылают в Среднюю Азию, а 19 июня Вернадский пишет ему большое письмо. Он ободряет Личкова, сообщает о его и своих близких, о последних событиях в академии. Письмо шло к адресату месяц и все же нашло его в Коканде. Личков и обрадован, и растроган. В те годы люди прекращали всяческие отношения с опальными, опасаясь обвинений в связи с врагами народа. Ответил сразу же: «Я не могу даже отдаленно передать той радости и того глубокого волнения, которое испытал, получив Ваше письмо. Ведь Вы для меня – это нечто единственное, исключительное. Другого такого человека, к которому я питал бы такие же чувства, как к Вам, нет среди моих друзей. Ведь Вы для меня не только горячо любимый друг, но – одновременно Вы – источник вдохновения, мерило ценностей, учитель. Я не хотел бы ничего преувеличивать, но мне хочется просто сказать Вам, что такое Вы представляете для меня, Владимир Иванович, но я скажу, что всегда благодарю судьбу за то, что она дала возможность встретиться с Вами и в течение ряда лет пользоваться живым духовным общением с Вами»24.

Получив ответ от Личкова, Вернадский уже в следующем письме говорит: «Я страшно рад, что Вам переслали мою книжку и письмо. Я послал их с письмом своим к Вашему начальству и буду и дальше писать Вам и страшно буду рад, если Вы будете мне писать. <…>

Мне хочется, чтобы Вы не отставали от той огромной силы научного движения, которое идет и которое в конце концов является основным стержнем нашего времени. <…>

Помимо Вашей работы, следите за ходом научного знания, хотя бы по “Природе”.

Пишите мне. Ищите опоры в мысли научной: и на конкретном и на общем. Берегите себя»25.

После этого они встретились лишь однажды. Зато их переписка в последующие десять лет очень оживлённа. Личков обязан Вернадскому не только сохранением и ростом научной продуктивности и духовной работы, но и устройством академического своего положения. Они обсуждают научные проблемы наук о Земле очень широкого спектра. Вернадский постоянно укрепляет дух своего молодого друга, наставляет, становится научным руководителем и оппонентом многих идей Личкова.

Но, конечно, главное, что Личков выжил в превратностях ссыльно-лагерной судьбы.

* * *

Напечатав «юбилейную речь» о биогеохимии, Вернадский предпослал ей рубрику «Проблемы биогеохимии. Выпуск I». Брошюра все-таки вышла с разрешительно-доносительским предуведомлением, напечатанным на видном месте: «С одной стороны… отдавая дань… РИСО отмечает свое несогласие с философскими высказываниями автора».

Первый отклик пришел из мест заключения в ноябре 1934 года из Дмитрова от Личкова, со строительства канала. Брошюра вызвала у него новый прилив энергии мышления: «В Вашей книжке я с радостью увидел многое старое давно знакомое, из той серии мыслей, которые еще с 17 года, с Киева, Вы развиваете и пропагандируете, но сколько рядом с этим совершенно нового! И как приятно, что биогеохимия уже празднует юбилей, уже подводит итоги… Им (идеям. – Г. А.), по-моему, принадлежит огромное будущее, но они так опередили свой век, что их далеко не многие понимают»26.

Личков прав. Но это означает, что продолжателей, вообще научной школы живого вещества не было. Вернадский в одиночестве пребывал на горной вершине и дышал разреженным воздухом. Отсюда открывались необыкновенные виды, но жить здесь нельзя. Затруднительно одному передать другим свои необычные ощущения.

И потом, как может сложиться школа, если его учение повсюду объявляется враждебным. Как раз в 1934 году вышло второе издание Малой советской энциклопедии, где о нем написано в духе уведомления РИСО: что он создал такие-то и такие новые науки, но: «По своему мировоззрению – сторонник идеалистической философии. В научных работах В. проводит идеи “нейтрализма” науки, выступает в защиту религии, мистики, “исконности жизни и живой материи” и ряда виталистических и антиматериалистических концепций, отрицая материалистическую диалектику».

Комментируя эту абракадабру, Вернадский указывает также, что в Большой советской энциклопедии написана Ферсманом объективная статья и потому у редакции были по этому поводу неприятности. Что касается этих обвинений, он замечает: «Мое выступление в защиту религии: я ставлю в статьях сознательно на равном месте философию, науку, религию. Это раздражает. Как-то Лузин (математик, академик. – Г. А.) мне предложил вопрос “Религиозен ли я?” Я ответил положительно. Но я не вижу проявления Бога и думаю, что это представление вошло в человечество не научным путем и явилось следствием неправильного толкования окружающей нас природы (биосферы и видимого и окружающего нас космоса). Элементы веры есть в большевизме. Мистика мне чужда, но я сознаю, что нам неизвестны огромные области сознания, доступные, однако, до конца научному, поколениями длящемуся. Я давно не христианин и все высказывания диалектиков-материалис-тов считаю в значительной мере “религией” – философией – но для меня очень противоречащей даже современной науке. <…> От витализма и теизма далек, как от материализма. Думаю, что живое отличается от неживого другим состоянием пространства. Это все доступно научному исканию. М. б., наибольшее понимание дает для отдельного человека не наука его времени – а мир звуков и музыки»27.

Таким образом, он не мог рассчитывать на учеников, как в старое университетское время. Впрочем, это не вызывало особой тоски. Ученое одиночество – норма, а не патология. Как историк науки, Вернадский прекрасно знал, что сплошь и рядом правы одиночки, хотя побеждают они редко.

«Выпуск 1-й» – стояло на титульном листе. И это указывало на замысел продолжать «Проблемы». Так оно и произошло.

* * *

Не поехав в 1934 году за границу, он снова на все лето эмигрирует, на этот раз избирая местом укрытия Узкое, новый дом отдыха ученых под Москвой.

Имение принадлежало когда-то философу Евгению Трубецкому. Здесь на руках Сергея Трубецкого умер духовный учитель братьев и их друг Владимир Сергеевич Соловьев.

Философские предания витали над двухэтажным княжеским домом среди парка, переходящего в лес. Пруд рядом с домом всегда темен, тих и гладок, поскольку вокруг стоят деревья.

Подмосковная природа очень понравилась Вернадским. Они стали проводить здесь чуть ли не каждое лето. Тем более что отсюда недалеко ездить в президиум академии, расположенный на том же юго-западном конце столицы.

Высокопоставленные трудящиеся, к каковым приравнялись академики, имели особенный статус. С одной стороны, их всячески опекали кремлевскими пайками и медициной. В то же время они заключены в золоченую клетку. Престиж сочетался с униженным положением по отношению к идеологическому начальству, чьи посланцы теперь заседали в самой академии и осуществляли ее прямую связь с научным отделом ЦК партии.

Вскоре академикам, не всем, но наиболее авторитетным, в том числе и Вернадскому, выделили в пользование автомобили. Узкое стало легкодоступным и в то же время тихим местом отдыха и работы.

Ныне Узкое поглощено Москвой. Но по-прежнему в окрестностях его самый лучший воздух, поскольку господствующие ветры здесь веют с запада в сторону столицы, а не из нее.

Часть IV

ИТОГИ

1935–1945

Глава двадцать третья

«ДАВНО Я ТАК ГЛУБОКО НЕ ВДУМЫВАЛСЯ В ОКРУЖАЮЩЕЕ»

Такое обычное «странное состояние». – «Пришлось смириться». – В Москве, у Собачьей площадки. – 117-я комната. – «Мысль изреченная есть ложь». – Усиление сознания. – Золотой юбилей в Злата Праге и подарки. – Прощай, Германия!

Из Узкого в том же письме в августе 1934 года, поощряя Личкова не оставлять науку, Вернадский писал о себе: «Эти многие месяцы, которые мы с Вами не виделись, я находился в странном и необычном в моем возрасте (71 год) состоянии непрерывного роста. Многое сделалось мне ясным, чего не видел раньше. Во-первых, складывается новая наука – радиогеология (прочел в Радиевом институте ряд лекций и выходит моя французская книжка “Le problème de la radiogéologie”), об этом читал в Париже, Праге (по-французски и по-немецки) и в Варшаве. <…> Я находился и нахожусь в этом периоде творчества, несмотря на все тяжелые переживания – смерть Сергея Федоровича и т. д.»1.

Старческие немощи не останавливают размышлений. Их порыв и натиск напоминают ветвление растения – такой обычный и такой чудесный напор внутренних сил, развертывающихся изнутри. Энергией внутреннего толчка мысль растет из невидимого центра личности. Все внешние впечатления, все духовные богатства прежнего, проекты будущего не просто присоединяются сознанием, не наслаиваются сверху, а сообщают центру дополнительную энергию, переплавляясь и преображаясь.

Мир вокруг, не меняясь, непрерывно изменяет вид. Неясное становится ясным, расплывчатое – четким, стоящее особняком включается в общий ряд, получает законосообразное место. А меняется на самом деле сама личность – она смотрит на мир новым духовным взором. Мир пребывает, мы проходим, говорили древние. Но ведь проходить можно по-разному: уменьшаясь, оставаясь постоянным или прибавляясь. И чтобы преодолеть разрушение мира, нужно его опережать строительством себя.

Так, по догадке Сократа, происходит воспоминание. Душа вспоминает, что с ней было, что она знала всегда. Мир выворачивается, внешнее становится внутренним, а внутреннее превращается в опорные блоки внешнего. Вернадский называл это развертывание охватом. Сознание все лучше обнимало мир, все больше и больше различало, распознавало в нем. Углубляясь в себя, он все больше удивлялся богатству мира.

Дневник 22 января 1936 года: «С Иваном большой разговор на философскую тему. Впервые я высказал то, что думаю давно об особом состоянии живого. Значение правизны-левизны, размножения. Эволюционный процесс (скачками с остановками), приводящий в наше время к резкому изменению значения живого (человек меняет планету). Нервная ткань развивается неуклонно в одну сторону от альгонка (тогдашнее название протерозоя – геологического зона ранней жизни. – Г. А.) до нашей психозойской эры: мысленная сила аналогична размножению и этим путем значение человечества возрастает в nm раз. Мысль – сознание – не энергия и не материальна. Но проявляется в материально-энергетической среде в пространстве-времени. Можно построить аналогии:

Материальные колебания – звуковые, ультразвуковые в разных средах разные. Одновременно – максимальные скорости передачи – разные. Энергетические передачи – maximum скорости – скорость света, электромагнитная. Передача мыслей – скорость большая, чем скорость света.

В первом случае – материальные среды.

Во втором – эфир.

В третьем – сверхэфир»2.

Что такое «сверхэфир»? Может быть, именно миг понимания, охвата, прозрения? Миг, который вмещает гигантское содержание, аналогичное вечности. Блик смысла, сжатый до сверхсветовых скоростей, но переходящий и проявляющийся, разворачивающийся в среде пространства-времени в обычных, досветовых скоростях.

И поскольку освоение мира человеком, несомненно, идет, то эти скорости связаны с мелькающими в одном мозгу смыслами. Под их влиянием перестраивается вся личность. И тогда человек старается перевести этот неземной свет на язык обыденных слов.

* * *

Между тем главный труд, «книга жизни» упорно раздваивалась. То думалось писать «на абсолют», в свободном, ничем не ограниченном полете мысли, то хотелось не выходить за строгие рамки научного канона.

Дневник 20 декабря 1934 года: «Надо мою книгу все-таки написать и не увлекаться потоками идей, новых фактов и эмпирических обобщений. Все ярче мысль – через год, два уйти от обоих институтов (Радиевый и БИОГЕЛ. – Г. А.) в научную работу над книгой»3.

Но за год – никакого продвижения. Личкову пишет, что завален работой, с ней не справляется. Все запущено. Переезд академии в Москву, радиогеология, «Биогеохимические проблемы» – все не дает сесть, наконец, за книгу, к которой не притронулся с февраля 1934 года (а письмо написано 12 января 1935-го) целый год.

Весной прибавилась новая забота – ездить в Москву выбирать квартиру. Несколько вариантов отверг, пока не понравился небольшой дом в Дурновском переулке. 19 июня туда переехала Прасковья Кирилловна с вещами.

Пока шел ремонт дома, отправились с Наталией Егоровной в Узкое. Здесь спешно готовит сборник «Живое вещество», не вышедший по причине идеологического переворота 1929 года. Теперь дает книге наименование не столь броское, не дразнящее философскую цензуру: «Биогеохимические очерки». «Обещают печатать с осени, – пишет Личкову. – Я добиваюсь этого с 1929 года. Кажется, сейчас книга выйдет. С ней было довольно много работы. Я сделал для этих 20 статей ряд примечаний и свел к уровню 1935 года». Но напрасны надежды. Ни в 1935-м, ни в следующем году книга очерков не вышла. По той же самой причине, что и в год великого перелома.

В новой квартире побывал только несколько раз. Разбирал книги в библиотеке, устраивал рабочий кабинет. Они с Наталией Егоровной надеялись уехать в Чехословакию в конце июля, но уехали лишь – по причине бюрократической волокиты с паспортами – только в середине августа.

Ферсману: «Я еду для работы над моей книгой о биогеохимической энергии на Земле и для того, чтобы пожить с внучкой. 1 */2 месяца и, если бы удалось, и больше, хотел посвятить писанию книги и жизни с внучкой, а 1–1,5 месяца – поездке в Лондон (через Париж) и Рим для работы для книги в библиотеках. Здесь осмотрел меня Плетнев (врач Д. Д. Плетнев из кремлевской больницы. – Г. А.) и решительно на 3 недели направляет меня в Карлсбад: инфекция желчных протоков и расширение печени. Если Ниночка одобрит, я подчинюсь, да и думаю, что он прав, а я хочу написать эту книгу, завершение моей научной работы, над которой я более или менее интенсивно думаю с 1916 года»4.

Действительно, пришлось-таки отправиться в Карлсбад, теперь в независимой Чехословакии Карловы Вары. Чешский врач в Праге подтвердил диагноз Плетнева. Забавно, как, начав лечение, пишет Ферсману, что состав воды одного из главных целебных источников Штруделя, приведенный в путеводителе, определен, по его мнению, неправильно. Геохимик в нем преобладал над пациентом.

«Книга жизни» снова отложена. Пока пишет предисловие к другой книге – о силикатах, переработке его московских университетских лекций. Над ней помогал работать геолог Сергей Михайлович Курбатов. Книга вышла в 1937 году. Итак, лечился водами и работал над предисловием, которое никак не получалось, все не удовлетворяло его. Переписывал и переписывал.

Ферсману в связи с предисловием: «Как всегда, при углублении является ряд мыслей, и я только с сожалением себя сдерживаю, учитывая свои годы. Как-то Гёте не мог понять, как это вдруг обрывается нить жизни, когда человек шел все время вперед и перед ним открывается все новое и глубокое. Можно построить на этих переживаниях очень глубокое и красивое построение смысла жизни. Но я думаю, что смысл жизни переживается (до конца иногда) индивидуально (как в Горной Щели. – Г. А.), а понимается только поколениями в геологическом, а не в историческом времени»5.

Каждому предлагается пережить, но не каждому дано понять, что его жизнь обозначает в кратковременной юдоли печали.

Лечение завершает в Праге, потом едет в Париж, где как раз печатаются его «Проблемы радиогеологии» и «Проблема времени». Первая – отдельной книжкой, вторая – в академическом журнале. Они оказались последними прижизненными статьями на иностранном языке, напечатанными за границей. Все попытки издать статьи о живом веществе остались неосуществленными.

Работал в Париже в основном в библиотеке. Так человек предполагает, а судьба располагает. Ферсману в том же письме: «Вместо настоящей хорошей работы моя поездка руководилась лечением. Пришлось смириться».

* * *

По-настоящему обосновались в Москве в ноябре, по возвращении из-за рубежа.

Дурновский переулок, ныне переименованный в Композиторскую улицу, назывался по старомосковской фамилии Дурново, то есть по домовладельцам, как обычно. Но где располагалось домовладение, сказать теперь трудно. Да и от переулка осталось весьма немного – одна сторона с несколькими разрозненными зданиями. Другая сторона погребена под задними стенами новоарбатских небоскребов. Они прорезали сеть арбатских уютных переулков.

Новый Арбат поглотил и тихую московскую площадь – Собачью площадку, оставившую о себе множество воспоминаний старожилов. Рядом и начинался Дурновский переулок, чтобы закончиться у Смоленской площади.

Исчезнувший вместе с площадью небольшой двухэтажный дом, верхний этаж которого Вернадский и занял, с небольшим палисадником и оградой, стоял где-то у сегодняшнего прохода между Новым и Старым Арбатом возле ограды сохранившегося сада усадьбы знаменитого Спасо-хауса – особняка американского посла, в котором в тридцатые годы помещалось посольство США. На первом этаже поселился академик геолог и палеонтолог А. А. Борисяк.

По воспоминаниям Зинаиды Михайловны Дириной, дочери дальней родственницы Вернадского Елизаветы Павловны Супруновой, выполнявшей у него в те годы роль секретаря, можно восстановить план квартиры. Окна спальни Вернадского как раз и выходили на сад американского посла. Окна кабинета – в тихий переулок. Его точный интерьер со всеми книгами и вещами был воссоздан в Кабинете-музее в институте его имени. Зинаида Михайловна, в те годы бывшая еще Зиночкой, кончавшей школу, поступавшей в институт, иногда бывала у Вернадских, гуляла с дедушкой по переулку, который помнился ей всегда заснеженным и тихим. Он таким и был. И что особенно важно, совсем недалеко от Зубовского бульвара, где жили Дмитрий Иванович и Любощинские.

Итак, он снова возвратился в Москву и в тот же ее район, который можно назвать московской Касталией – местообитание российской интеллектуальной элиты: писателей, художников, ученых, архитекторов. Несмотря на все исторические перемены, здесь, в Белом городе, сохранялся еще незримый круг московской интеллигенции, не разбавлявшийся многочисленными новоселами, заполнившими старые переулки. Недаром в этот круг так стремился попасть Михаил Булгаков, появившийся в Москве еще в 1922 году и тогда, в 1935-м, поселившийся недалеко от Вернадского по другую сторону Арбата. Писатель, кстати, ходил на приемы в Спасо-хаус. Здесь, в заповедных московских местах, разворачивается действие многих его произведений.