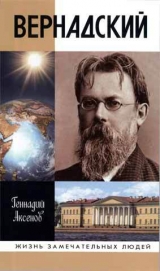

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 38 (всего у книги 45 страниц)

Как и религия, столь же необходима и философия, которой посвящено множество страниц книги. Она дает человеку перспективу, не позволяет стать бездумным регистратором фактов. Философия первая пролагает пути мышления. Ее разнообразие дает возможность каждому типу личности, каждому складу мышления по-своему охватить мир мыслью. Есть прекрасная и даже универсальная философская категория – мера. Недаром ее так превозносили древние, уча во всем соблюдать меру, если не хотим испытывать в жизни несчастий. Универсальна она еще и потому, что замыкается и на саму себя; соблюдать меру в соблюдении меры. Иногда можно и увлечься и нарушить равновесие.

Вернадский исследует меру соотношения религии, философии, науки. Последняя станет максимальной силой создания ноосферы, если не будет подменять собой ни религию, ни философию. Только осознав свое собственное качество, она становится истинно могущественной. Ограничение усиливает.

Марксистское утверждение, что с помощью философии можно познавать мир, – химера, иллюзия, говорит он. Философия оперирует понятиями языка, а не фактами действительности. С помощью языка и логики мы познаем свое мышление.

Наука отказалась от претензий исследовать начала и концы, создавая относительные истины. В физике XX века истины перестали быть наглядными и понятными, их нельзя выразить при помощи аналогии с чем-то привычным, доступным. Их нельзя выразить на естественном языке и с помощью знакомых образов. Их не понимают, к ним просто приучаются. Обычно ноосферу понимают как геохимический материально-технический факт. Так понимал ее Ферсман – как техногенез, техносферу. Создается материальная оболочка, человек переделывает природу. Конечно, правильно, но за материей кроется иная глубина.

Вернадский в книге рассматривает первопричину, принцип ноосферы – научную мысль и ее природное бытие. Природа без научной мысли – неполна. Как раз в пору работы над «Научной мыслью» он прочитал книгу математика Германа Вейля «Разум и природа», где автор, казалось бы, утверждал нечто подобное: природа отдельно от человека не существует, она дается вместе с очками, через которые мы на нее смотрим. Очки – наука, поэтому реальность есть природа плюс мысль о ней.

Мысль, по видимости, совпадающая с ноосферной, очень неточна и может привести ко множеству заблуждений, говорит Вернадский.

Дело в том, что мысль эта – научная, и значит, заключает не индивидуальное помышление, а историю усилий поколений ученых. Мысль – это не только логическое умозаключение, она – планетное явление не только сегодня, сейчас, но и исторически. Она цельна как в пространстве, так и во времени. Научная мысль позволяет человеку усиливаться за счет прошлого, подключать к своей деятельности весь потенциал прошлого, весь интеллект прошлых поколений. Нельзя также сводить человечество к отдельному человеку.

Вернадский первым в науке осознал, что человечество – это не совокупность людей, а совсем новое качество, выявляющееся с каждым днем и годом все четче. В общем, оно – элита, и только оно делает всемирную историю, а не мельтешение князей и королей. Человечество состоит не из всех людей, не из народов и государств, не складывается из этносов, оно есть верхний этаж. Вот как Христос сказал о себе – сын человеческий, то есть следующее эволюционно продвинутое поколение. В человечество попадают по одному. Каждый сам и в отдельности принимает решение о своей судьбе: остаться ли ему членом какого-либо коллектива или стать сыном человеческим. Вариантов такого решения множество, но человек никогда не спутает, если он его совершил. Как сам Вернадский в Горной Щели, когда принял решение о своей дальнейшей судьбе, когда почувствовал в себе демона Сократа.

Таким образом, книга «Научная мысль» в высшей степени синтетична. В ней сплавился его собственный опыт участия в общественной жизни, в организации научной практики на больших государственных масштабах, изучение истории научной мысли и научной деятельности, вопросы научного образования, личностное выражение той самой научной веры, без которой не бывает решения о переходе в Целое.

Понятие ноосферы приводит к новой концепции человеческой истории. Прошлое всегда описывали как историю отдельных стран и народов, но с точки зрения развития науки она должна быть осознана как всемирная история. На месте истории этносов и наций цивилизация творит историю нового качества общности – человечества. Наука поднимает человеческую историю на определенную высоту, с которой видятся ретро– и перспективы новой общности людей – человечества. Вот почему взлет научного творчества должен оказать большое влияние и на другие стороны духовной сущности человека, прежде всего на религиозное сознание.

Нет никаких сведений, что автор предлагал книгу в печать. Видимо, предполагал ее полную непроходимость. «Научная мысль» – первая книга, написанная в стол. Ирония судьбы состоит в том, что вся философия ноосферы, выраженная в ней, осталась неизвестной до 1977 года, когда книга напечатана, да и то с искажающими комментариями. От нее отрезали шесть последних параграфов, где говорится об идеологии «диаматов», о ничтожном ее значении в общей мысли человечества и о большом вреде для свободной мысли.

Во время работы над книгой, 16 февраля 1938 года, Вернадский сделал доклад в Московском обществе испытателей природы и записал: «Впервые публично о ноосфере. Как будто не понимается»38. Так он безуспешно опробовал новое понятие.

Даже ближайшие ученики с сомнением восприняли слово ноосфера. «Помилуйте, Владимир Иванович, о какой разумности этой действительности можно говорить?» – удивлялся Ферсман. И не он один. По академическим преданиям, еще бытующим и передающимся изустно, многие сокрушались: «Был ученый как ученый и вдруг заговорил о какой-то сфере разума! Конечно, годы, годы…» Другие думали, что у него наступил, мол, период примирения с действительностью.

Всю глубину мысли о ноосфере – о единстве исторического и геологического потоков – хорошо чувствовал самый близкий человек – Шаховской. Архивные записи позволяют так заявить. Во всяком случае, идею ноосферы Дмитрий Иванович любил обсуждать. Дневник за 13 января 1938 года: «Вечером Дмитрий Иванович, Наташа Ольденбург, Катя Ильинская (сестра Нинетты. – Г. А.), Паша. Дмитрий Иванович читал свои стихи и проповедовал ноосферу. Разговор глубокий»39.

Но между Вернадским и коллегами пролегла граница непонимания. Суть ее в разном понимании слова разум. У большинства с ним непременно связано понятие о каком-то порядке, справедливости, правде. Но в понятие ноосфера этические моменты не входят, никаких моральных оценок не вкладывается. Геологическая оболочка, а не добрые пожелания или моральный идеал. «Но боюсь, – как говорил булгаковский герой, – эта путаница будет продолжаться еще долгое время».

Она усиливается еще и тем, что Вернадский иногда относит ноосферу в прошлое, иногда в будущее. Она есть нечто такое, что должно быть создано, построено. Но противоречия нет. Вспомним логику нового естествознания, доказавшую, что слово не годится для истинного постижения природы. На месте слова должно возникнуть то, что мы называем «факт» или «естественное тело» – реальность.

Когда с созданием слова выраженный в мифе мир вывернулся, переместился внутрь духовного мира личности, возникла словесная ноосфера. Это ее прошлое. На таком фундаменте в XX веке заметно вырастает вторая – научная, более подлинная, так сказать, более могущественная. В ней логика понятий заменяется логикой вещей, слово заменяется термином и цифрой, эмпирическим обобщением.

Что делать с непониманием? Вернадский и раныпе-то не заботился о доказательствах и внедрении своих идей. Он не рассчитывал на скорое понимание. Тем более теперь, перед концом жизни. Некогда убеждать и спорить. Нужно хорошо делать свое дело, на которое осталось не так уж много сил. «Моих старческих сил», – как говорит он в дневнике.

* * *

Книга легла в архив. Лишь одна ее частица зажила собственной жизнью: сводка отличия живого от неживого.

Эта необычная таблица отличий живого и неживого стала самостоятельной статьей.

Определений жизни существует множество и ни одного удовлетворительного. Все они частичны. Правда, человек, и ученый в частности, спокойно обходится без такого определения, не ощущая в нем нужды. Дело в том, что ученому вообще чаще всего не требуется знать теоретически отличие живого и неживого. Интуитивно он их никогда не спутает. Иногда возникали в науке такие сомнения, например, в отношении вирусов, но с улучшением техники исследований быстро разрешались.

Не вдаваясь в теорию, первым попытался описать отличие живого от мертвого Жан Батист Ламарк. В его время все изобилие окружающего мира – от атомов, неопределенно называвшихся тогда «основными началами», и до планеты в целом – делилось на три царства природы: растения, животные, минералы. Оттуда идет этот старинный термин – царство природы. Ламарк упростил деление, придал ему сущностный характер и разделил всю природу на два царства – живое и неживое. Живому противопоставил все остальное. В своей знаменитой «Философии зоологии» он составил таблицу противоположностей живого и неживого.

Через 140 лет Вернадский продолжил дело Ламарка: дать отличие, дать главные и исчерпывающие признаки каждого царства. Вдумываясь в них, он обнаружил, что получается нечто весьма глубокое. Новый разрез мира.

Живое и неживое настолько во всем противоречат, что из неживого никогда и ни при каких условиях произойти живое не может. Иначе все законы мира идут под откос.

Вся наука начала XX века находилась под властью понятия эволюция. Она понимается как восхождение от простого к сложному. В конце концов, всем непременно хочется отыскать момент возникновения живого из мертвого. Известны гипотезы на этот счет, и ни одна не получила твердых и исчерпывающих доказательств. И тем не менее вера в происхождизм неистребима. Причина все в том же древнем архетипе мышления – предрассудке начала.

А что, если отбросить все предположения и просто рассмотреть несходство живого и неживого в физическом, химическом, термодинамическом смысле? Вернадский составляет таблицу. Сначала, казалось, отличий, но выяснилось – противоположностей. И только на основе бесспорных фактов.

Мы уже цитировали письмо Вернадского Личкову 16 августа 1938 года о том, что болезнь отняла целых шесть дней работы над рукописью и что он выделяет из нее две статьи: «Я хочу, не дожидаясь обработки книги, которая затягивается, кое-что напечатать раньше. Обе эти статьи я хочу напечатать как продолжение моих “Проблем биогеохимии” – второе и третье – 1935 г. По-видимому, это будет самое быстрое опубликование. Мысль работает очень хорошо, и мне кажется, во всех этих вопросах философского характера можно не выходить за пределы научного знания. В первой статье я подхожу к вероятному – которое можно проверить опытом – заключению, что различие между живыми и косными естественными телами лежит глубже физико-химических сил – в разных геометрических свойствах их пространства»40.

Составив таблицу из шестнадцати пунктов, он увидел, что в природе нет никаких признаков градации и плавного перехода от неживого к живому. Нет постепенного оживления. Нет полуорганизма или четверть живого. Только «да» и «нет». Между организмом и косной материей – пропасть или непроходимая стена в том смысле, что они управляются, как он и думал еще в юности, разными законами.

Он получил новое доказательство принципа Реди. И самое яркое, не ведомое никому прежде доказательство – в разной геометрии живого и неживого – в пространстве и времени, которыми они характеризуются. Поэтому в процессе работы, именно последнее из таблицы противоположностей – XVI различие – стало тоже разворачиваться в самостоятельную статью к «Проблемам биогеохимии».

Второй выпуск «Проблем» – список противоположностей – вышел в начале 1939 года. Вернадский дал ему простое название: «О коренном материально-энергетическом отличии живых и косных естественных тел биосферы».

А вот с третьим выпуском «Проблем», который он назвал «О состояниях физического пространства», случилась нелепость: он был потерян в редакции.

* * *

Мысль действительно работает хорошо. Он не чувствует никаких признаков утомления, склероза или ослабления творческой способности. Самонаблюдения рождают даже удивление и затаенную радость:

«3 ноября, утро. Москва. Все время собирался записывать – так много проходило мыслей, действий, виденного, пережитого и переживаемого – мимолетного и, в сущности, глубокого.

Все iде та минае. Часто чувствую, что надо было бы зафиксировать исчезающее – для неизвестно кого.

Совсем не чувствую даже признаков умственной старости – точно нет конца тому процессу, который в умственной моей организации так ярко для меня переживается»41.

Конечно, причина в великой любви к жизни, внимании ко всем ее проявлениям, участии в деле жизни. Помогают и непрерывный контроль над собой, ведение дневника, дающее самосознание во времени. Мозг тренируется, а он, как говорят, способен к бесконечной адаптации. Хотя эти три предвоенных года после перенесенного неглубокого инсульта Вернадский часто бывал нездоров, находился под постоянным наблюдением врачей.

«30 ноября, утро, среда. Вчера чувствовал себя – принимал лекарства – недурно, но к вечеру устал и рано лег спать в постель, но читал до 10½ вечера.

Гулял – но сократил – чувствовал себя нехорошо. Старость чувствуется – только бы она не понизила умственной силы мысли непрерывной и идущей вперед под влиянием отзвука мыслимого от читаемого, слышимого и житейски переживаемого – есть самое дорогое. Она и связанные с этим ее проявления есть самое основное. Особенно потому, что я чувствую бессловесно много глубже, чем выражаю в словах и понятиях»42. Так, в невышедшей статье о Гёте Вернадский вспомнил тот важнейший вопрос, который задавал себе великий немец. Однажды тот сказал своему секретарю Эккерману, что всю жизнь, в сущности, решал один-единственный вопрос: что есть Гёте?

Не плоское и социально-значимое – кто есть Гете, а вселенское – что есть он как природное явление? Не общественное, а космическое ощущение его рефлектирующего и страдающего, творящего существа.

Не тем ли и он занимался? Он изучает и исследует природу. На самом деле его влечет великая загадка себя. Не эгоистическая любовь к себе, а познание всех через наиболее близкое ему существо – самого себя.

Между тем в декабре 1938 года ежовщина кончилась, чтобы через некоторое время возродиться в бериевщине. В краткий период надежд на конец ужасов Вернадский и пытался спасти Шаховского. Тогда же мог так дерзко и откровенно обращаться к Вышинскому и в Президиум Верховного Совета о Симорине. Прямо написал, что никакой вины за Симориным не может быть, что дело в другом.

«Арест его для меня был совершенно неожидан, и я нисколько не сомневаюсь, что мы имеем здесь случай, не отвечающий реальным обстоятельствам дела.

Обращаясь к такому высокому учреждению, как Президиум Верховного Совета, я считаю себя морально обязанным говорить с полнейшей откровенностью до конца. В это время много людей очутились в положении Симорина без реальной вины с их стороны. Мы не можем закрывать на это глаза.

А. М. Симорин мужественно перенес выпавшее на его долю несчастье, и возвращение его в нашу среду к любимой им научной работе, где он очень нужен, будет актом справедливости»43.

Анатолий Михайлович Фокин, уже упоминавшийся ранее родственник Наталии Егоровны, прямо утверждает, что Вернадский хотел организовать официальный и коллективный протест академии против террора. С этой целью он будто бы подал записку в президиум. И будто бы В. J1. Комаров и другие члены президиума в ужасе приехали к нему и чуть не на коленях просили не дразнить зверя и забрать назад бумагу. Фокин добавляет, что Вернадский не мог себе простить, что поддался на уговоры и не настаивал на протесте.

То же самое слышала от Анны Дмитриевны Валентина Сергеевна Неаполитанская. Два свидетельства – это уже кое-что.

Пока же никаких записок в архиве на этот счет не обнаружено. Очень уж горячая должна была быть бумага. Тем более что и вся наша авторитарная история еще не остыла.

Глава двадцать пятая

«МЫСЛЬ РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО»

Сова Минервы. – «Странно лечиться от старости». – Четвертая часть симфонии. – Ядерная эра СССР началась в Узком. – «Павлин» или «Гончая»? – «Хронология». – «Мысль об Иване все время»

Двадцать пятого октября 1938 года Вернадский выступил с докладом в Обществе испытателей природы и сразу отдал его в печать. Но вышел он под названием «О правизне и левизне» как четвертый выпуск «Проблем» – раньше утраченного третьего – только в 1940 году. Цензуру предельно удивил тезис об отсутствии в живом организме одного из двух возможных состояний вещества. «Ко мне неожиданно явились три лица из Издательства, из которых помню только Вейнберга ([Он] был, кажется, заведующим Издательством). Я сказал, что я абсолютно не понимаю, в чем дело и почему “правизна – левизна” может возбуждать такое, непонятное мне, политическое сомнение. Вейнберг ответил: “Вы не ошиблись? Если есть правое, то есть и левое”. Я ему говорю: “Вот видите, какое это глубокое понятие”. Он сказал, что книга выйдет. Она вышла с надписью “Ответственный редактор академик В. И. Вернадский”. Это обратило на себя внимание. Я обратился к Н. Г Садчикову (начальник Главлита в эти годы. – Г. А.), и, очевидно, он приказал.

Издательство умыло руки? И отвело от себя кару?»1

В нормальных условиях формула произведения «в авторской редакции» применяется в издательствах к книгам авторов, чья грамматика и синтаксис сильно расходятся с общепринятыми. В советских условиях такая формула, конечно, имела другой, цензурный смысл: не смея запретить произведения очень известных людей, издательство снимало с себя ответственность за содержание работы.

Правда, это небольшая книга, всего 18 параграфов и 16 страниц. Зато проблема – огромная.

Итак, впервые после «Новой физики» он опять обращается к ней. Видно, как все круче взбирается мысль о четком и безгипотезном отличии живого и неживого. То, что недавно было лишь последним пунктом таблицы, развернулось в статью о пространстве-времени живого вещества.

Как и все выпуски «Проблем», статью нельзя отнести к какой-либо науке. Это именно проблема, в сущности проходящая через все области знания, как и само по себе естественное тело, в котором каждый ученый может отыскать свой предмет. В реальности оно существует в неразложимом единстве. Имеется у каждой проблемы еще и история, и о ней в статье рассказано.

Только живое отличает правое от левого. Для вещества, синтезированного в горных недрах или в лаборатории, безразлично, в каком виде оформиться – в правом или в левом. В БИОГЕЛе, пишет Вернадский, подсчитали, что в кварце количество левых и правых кристаллов одного и того же вида и состава одинаково, причем в одних и тех же месторождениях. (Их статья печаталась три (!) года, и, конечно, ее опередила аналогичная разработка в Германии. Но это – к характеристике бестолочи, а не проблемы.) Левое и правое химически ничем не отличается, и кварц – все тот же кварц, поскольку состоит из одних и тех же молекул, сложенных одинаково, только зеркально выстроенных.

Совершенно иная картина в живых организмах и в органогенных, то есть от них остающихся телах. Живое создает химические структуры только одного из двух возможных вариантов. Белки животных и растений, например, только левые, а сахара – только правые. Почему? Неизвестно. Можно сказать только – как.

Диссимметрия не стала понятнее со времени ее открытия Пастером.

Живое вещество различает левое и правое на любом уровне своего строения. Оно устроено неправильно с точки зрения симметрии. Причем эта неправильность повышается по мере усложнения организации и достигает в человеке и в животных максимума, переходит в индивидуальность. Она ощущаема всеми, но непонятна.

Вдумчивыми наблюдателями природы всегда владела мысль, что живое нельзя свести к физике и химии. Да, доказано неопровержимо, что оно состоит из тех же элементов, что и все вокруг. Те закономерно соединяются между собой в молекулы по законам химического сродства и валентности. Образуют сложнейшие, но отнюдь не непостижимые структуры. Их устройство и функции успешно изучаются, клубки распутываются. Все, что угодно, можно разложить на элементы.

Но в живом всегда есть некий плюс, думали они, который явно присоединяется к обычному веществу, сообщая ему особое направление и течение. Витализм называл плюс жизненной силой. В принадлежности к этому направлению диаматы по невежеству обвиняли и Вернадского. Последним виталистом был, наверное, мюнхенский его приятель Ганс Дриш, который прислал ему свою книгу об энтелехии. Так он термином Аристотеля называл особое свойство живого устремляться к своей жизненной цели, организующее его строение и поведение.

Но не обнаружена никакая энтелехия.

Зато в проблеме, вскрываемой в биогеохимии, все оказывается проще и интереснее. Живая и неживая природа не сходятся в геометрии.

Странно, что созданная человеком искусственная дисциплина с целью измерения предметов окружающего мира, оперирующая формами, объемами, фигурами и их отношениями, имеет некое действительное бытие в природе, а не только на страницах учебников, в чертежах и в строении сооружений и машин. Оказывается, тем не менее, что природа сама измеряет и созданное умом входит в природу по путям естественным – геометрическим.

У природы, выясняется, есть более тонкий инструмент измерения и, стало быть, управления материей и энергией – состояние пространства. Живое управляет физикой и химией своих тел с помощью пространства, устраивая так, что молекулы и атомы сами направляются туда, куда велит им геометрическое строение организмов. Вот тот плюс, что присоединяется к физике и химии, – диссимметрия живого.

В одной из статей парижского периода он уже обращался к теме этого плюса, зависимости свойств живой материи от ее необычного строения. Он писал тогда, что некоторые органические вещества образуются в двух только областях: в глубинных горизонтах литосферы с их гигантским давлением и высокой температурой и в живом веществе. Удивительно, но факт: живое делает такое вещество в обычных условиях биосферы. Причина глубинной, атомной перестройки углерода (о нем идет речь в статье) – геометрическое сочетание атомов между собой, свойственное только живому.

Получается, что главный полюс, к которому стремился его ум – пространство и время живого вещества, – нечто такое же реальное, как и осязаемое вещество с бушующими в его среде силами, рождающими вихри и бури. Даже более реальное, чем инертное вещество.

В течение нескольких лет Вернадский обсуждал проблему геометрии живого с математиками и кристаллографами, организовал с ними неформальный семинар. Прежде всего, с талантливым математиком и удивительно милым человеком Николаем Николаевичем Лузиным. Правда, прежде семинара пришлось ему спасать Лузина, против которого в газете «Правда» была напечатана погромная статья, грозившая исключением из академиков (а такие прецеденты уже были). Вернадский тогда бросился в президиум, организовал письма в его защиту.

Лузина удалось отстоять. В результате устного и письменного обсуждения геометры пришли к осторожному выводу, что пока в математике нет средств различить левое и правое построение.

Но живой организм это делает спонтанно.

Пространство и время теперь окончательно теряют свой романтический флер, заставляющий каждого вздрагивать и задумываться, и превращаются в обычное свойство живого мира, не производное, но первичное свойство мира, которого до Вернадского никто не видел. Такое же свойство, как, например, наследственность. Термин не новый, часто употреблявшийся в прежней науке. Все наблюдали и описывали его следствия, но никто не понимал, что же это, пока не открыли материальных носителей наследственности. И вся мистика исчезла, вместо нее возникла генетика.

Странные, эфемерные свойства – пространство, время, симметрия и диссимметрия, необратимость – оказываются могущественнее физических сил, заключенных в недрах вещества. Но так всегда и было в поиске тайных пружин. Невидимое вдруг становится главным. В Париже Вернадский в свободном полете мысли писал о симметрии, что в ней заключен весь потенциал дальнейшего развития науки, что именно сюда нужно направить всю анализирующую мощь разума.

Так в пушкинской «Капитанской дочке» герой едет по широкой зимней степи в чудесный зимний день. Горизонт ясен, солнце сияет, но возница показывает ему на маленькое облачко на горизонте: «Беда, барин, буран идет!» И действительно, облачко растет, растет, приближается, закрывает небо. Все потемнело, закружился снег, повалил хлопьями, и они оказались внутри бурана.

Так и среди побед и фанфар науки какое-нибудь незначительное облачко замаячит на горизонте. Его приближают, рассматривают и вдруг оказываются внутри огромной проблемы. Все темнеет, смешивается, все прежние достижения обесцениваются. Ясное было становится непонятным, погружается в сумерки. А сумерки, говорили древние, – время совы Минервы, то есть Мудрости.

* * *

Вокруг тоже кружил буран, скрывающий всю страну от глаз. Связанные с падением одного палача надежды на изменение режима быстро исчезли. Дневник 4 декабря после визита к Лазареву: «Разговоры – в анекдотах – о том, что всех тревожит: бессмысленный террор, можно погубить свою жизнь и своих близких без всякой вины. Сознают влияние не поддающихся учету “роковых обстоятельств”. Привыкнуть все-таки к такому состоянию не могут.

Многие смотрят в ближайшее и отдаленное будущее мрачно. Лазарев: человечество идет к одичанию. Я – совершенно иное – к ноосфере. Но сейчас становится ясно, что придется пережить столкновение, и ближайшие годы очень неясны. Война?»2

Люди продолжали пропадать, развал и неразбериха в связи с общим поглупением руководства возрастали. В конце 1938 года иезуитскую атаку выдержал Ферсман, его работа в Хибинах осуждалась. Александр Евгеньевич устоял, но это ему дорого стоило: его здоровье, и так очень хрупкое, оказалось совсем подорвано. В дневниках Вернадский продолжает список арестованных людей и погубленных дел.

Академия внешне в фаворе. Но курирует ее в партии Каганович, вызывающий академиков на ковер. Особенно этот сын сапожника с четырехклассным образованием постарался с геологической работой и, как пишет Вернадский, совсем ее развалил. В дневнике о нем: «Передача того, что он говорил, на меня произвела впечатление пустоцвета»3.

Поскольку всякая самостоятельность пресекается, то смерть тирана может ввергнуть страну в неизвестное, думает он. При таком режиме люди разучиваются стоять на собственных ногах, все подстраиваются под одного.

Весной 1939 года он получил приглашение сразу на две конференции в Киеве. Чувствуя себя вполне сносно, выехал с Виноградовым на Украину.

Сами конференции не произвели впечатления. Запомнился город, который он не видел более десяти лет. Цвели каштаны. Все благоухало. Его удивило большое строительство.

Встретил старых друзей – Крымского, Холодного. Несколько дней прожил в прекрасных условиях в доме отдыха в Голосеевском саду. Здесь он в 1919 году выбирал место для Ботанического сада академии.

Долго гуляли с Крымским по саду. Правда, увлекшись разговорами, затянул прогулку и в результате получил небольшой сердечный приступ. Но все равно – поездкой остался доволен.

По приезде отправился с Наталией Егоровной в санаторий. Личкову пишет: «Сейчас в Узком, где я лечусь и работаю. Странно лечиться от старости. Но чувствую эту старость только физически, да и то жаловаться не могу, видя своих сверстников»4. А своему сверстнику Петру Андреевичу Земятченскому, второму «консерватору» Минералогического кабинета в далекие докучаевские годы, писал, что пока мысль молода и жива, грех жаловаться.

Живая мысль помогала пережить «текущие обязательства» по научному обслуживанию страны, руководить лабораторией и всяческими академическими комиссиями – по изотопам, по метеоритам. Неугомонный Леонид Кулик еще раз в 1939 году организовал экспедицию к месту тунгусского феномена и снова остатков метеорита не нашел. Загадка возрастала, интригуя научную молодежь. Вернадский через Шмидта добился еще аэросъемки местности. Ее сделали тогда военные.

В конце 1939 года наконец-то сдвинулось с мертвой точки издание «Живого вещества», называемого теперь «Биогеохимическими очерками». Правда, пришлось поступиться статьей «Начало и вечность жизни», которая должна была открывать книгу. Всю осень шла упорная работа над корректурой, потому что нужно было не только читать гранки, но и проверять все фактические данные, которые в науке всегда быстро устаревают. Но издан был сборник только в июле следующего года. «15 июля вышли мои “Биогеохимические очерки”. Эта книга имеет свою историю, которая ярко рисует пренебрежение к свободе мысли в нашей стране. Если это не изменится, то это грозит печальными последствиями, т. к. не [соблюдаются] принципы высоких идеалов гуманизма, равенства всех, демократии, признания силы научного знания, науки, а не религии (причем большевики ошибочно – не отделяют философию от науки). Эта книга была отпечатана и должна была выйти в 1930 г. под заглавием “Живое вещество”»5.

Он посвятил книгу Наталии Егоровне, неустанной помощнице, «всегда относившейся к жизни, как делу любви к людям и к свободному исканию истины». В сборнике есть статьи, переведенные ею с французского, а кроме того, она, пока не появилась Анна Дмитриевна, вычитывала, перечитывала, писала под диктовку.

В предисловии объясняется назначение сборника, где собраны статьи с 1916 года. «Мне кажется, – писал Вернадский, – хотя отдельные статьи, большей частью публичные выступления – лекции и доклады, писались независимо и ничем, кроме содержания, не связаны между собой, они не явятся для читателя повторением одного и того же. Перечитывая их для этого издания, я вижу, что в целом читатель не найдет в них много повторений. Он может читать их подряд, читать как одну книгу, проникнутую одной определенной идеей, идеей жизни как космической силы, изучаемой как проявление организованности биосферы, планетной оболочки, и сводимой к атомам, тесная связь с которыми ясно проявляется и в области явлений жизни и ее закономерностей»6.

Сняв «Начало и вечность», может быть, уменьшил пафос утверждения космичности жизни, но содержанием не поступился. О нем говорила каждая строка. Его личностным началом в понимании всегдашности и всюдности жизни пропитана книга от первой до последней страницы. Голос, свидетельствующий о новом взгляде на мир, тих, одинок, но тверд и спокоен: