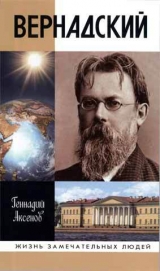

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)

По всей видимости, книги поступили в самые последние дни белой власти в Крыму. Во всяком случае, он сам добрался до французского журнала уже при большевиках. Вот запись за 26 ноября: «Вчера вечером прочел ряд №№ “Revue Scientifique” с массой нового. И, наконец, теория Эйнштейна, и работы Эддингтона в связи с применением Ньютонова тяготения. Какие глубокие события переживаются в области метафизики! Какое будущее!»14

По его ходатайству правительство Юга России предусмотрело в бюджете 1921 года тысячу фунтов стерлингов для подписки на журналы.

Двадцать третьего октября в Севастополе состоялась его встреча с Врангелем и председателем Совета министров Кривошеиным. Последнего хорошо знал как министра земледелия в царском правительстве во время войны. После встречи переночевал на биологической станции, воспользовавшись гостеприимством супругов Никитиных – заведующего Василия Никитича и служившей библиотекарем Веры Ростиславовны. С пятью служителями эти энтузиасты все еще поддерживали работу станции. Вечером записал первое свежее впечатление: «Врангель производит замечательно обаятельное впечатление.

24. X. Утро. Встретил чрезвычайно приветливо. И он, и Кривошеин выражали свое удовольствие моему избранию и заявляли о том, что они окажут всякое содействие. Оба подчеркивали мое положение как человека с “именем”. С Врангелем общий разговор о значении университета как единственного свободного центра русской культуры, территориально связанного с русской государственностью. Придает огромное значение нашим выступлениям в мировом культурном мире (воззвание в связи с помощью библиотеке университета). <…> И он, и Кривошеин дали мне право непосредственного обращения»15.

Как выяснилось позже из мемуаров Врангеля, встреча эта была незапланированной. Они с Кривошеиным вызывали молодого Вернадского, служившего у них в Осваге, но тут в Севастополе оказался старый Вернадский; он и предстал. Потому и общий разговор. Тем не менее мы видим, как умело Владимир Иванович воспользовался случаем: заручился обещанием, что ректор напрямую будет иметь дело с главой правительства, а не с отделом народного образования – четкая черта автономии. Правда, в эти дни они могли обещать все, что угодно.

Тридцать первого октября Вернадский сделал еще один нестандартный шаг в традициях свободных университетов Запада. Он собрал студентов во дворе университета и произнес перед ними речь. Сохранился ее конспект, в котором только начальные фразы написаны полностью, в форме прямой речи, остальное – план. Первые фразы, вероятно, и зачитал:

«Я созвал вас здесь, восстанавливая старинный тысячелетний университетский обычай. При начале учебного года свободно избранный ректор свободного автономного университета обращается непосредственно к студенчеству со свободным словом, точно так же, как он высказывает свою программу избравшему его Совету университета.

Поэтому сегодняшнее собрание не есть беседа со студентами, как это сказано в газетах, и никакого совещания и обсуждения не будет (газетчики по привычке революционных лет, видимо, приняли собрание за митинг. – Г. А.). Здесь могу и буду говорить только я, ректор Таврического университета.

Я хочу высказать громко студенчеству, мне близкому и дорогому, то, что я считаю нужным, – но в другой обстановке и другими путями может быть осуществлено.

Трудность задачи вновь вступающего и вновь вступившего ректора.

Связано и с особенностями Таврического университета. Общие задачи ун-та и специально Таврического, как единственного свободного, обладающего автономией русского университета»16.

Далее он освятил историю университетов и объяснил суть автономии. С самого начала существовала свобода науки от других форм культуры, свобода преподавания и свобода посещения лекций. В аудиториях должен воспитываться свободный человек, который проникается не ограниченным никакими внешними путами научным поиском вместе с наставником, а с другой стороны, обретает дисциплину научного мышления. Автономия – не анархия, она предполагает полную свободу извне и четкую организацию внутри.

Он говорил о роли науки, значение которой в отличие от других форм знания стремительно возрастает. Сейчас в России ее положение не отвечает запросам и истинному значению науки для человечества, но время ее придет, стремительно приближается. Надо ценить Таврический университет как форпост свободы. Что бы ни случилось, он должен сохранять русскую культуру. Как бы ни повернулись события, восстанавливать жизнь придется им, людям науки. Чтобы быть готовыми к великому призванию, нужно не только учиться, но развивать самодеятельность и свободную научную мысль.

Итак, университет получил новый заряд энергии, поднявший его на подлинно профессиональный уровень организации. Только крайне непродолжительной оказалась его автономия.

В тот же день, 31 октября, Владимир Иванович выступает еще с одной речью, на этот раз перед слушателями каких-то кооперативных курсов, в изобилии расплодившихся в Крыму, переполненном образованными людьми. Как вспоминал Георгий Вернадский, научная, философская и религиозная жизнь в Крыму била ключом. Лекция проводилась в рамках Комиссии по естественным производительным силам, но содержание ее значительно шире, чем производительные силы или ресурсы края. Здесь сформулирована идея о человечестве как геологической силе и науке как максимальном ее воплощении. В сущности, в первый раз он высказал идею ноосферы, еще не зная самого этого слова, но уже давно описывая ее основные черты. В немногих емких словах, несомненно, спрессовался собственный опыт научно-государственной работы в России, на Украине и здесь, в Крыму. Вернадский охватывает все мировое научное движение и осознает его как своего рода переворот в истории человечества.

«Переживаемый нами сейчас разгром всей сложившейся веками государственности, огромные опасности, угрожающие росту и развитию нашей умственной жизни, нередко в последнее время вызывают сомнения и в ценности научного знания вообще и в прочности тесно связанной с наукой технической оболочки культуры XX столетия. Кажется, точно все рушится, и этот наблюдаемый нами и нами тяжело переживаемый социальный процесс идет так глубоко, что может привести к повторению в истории человечества того падения культуры, какое мы переживали для Средиземноморской культуры в первые века средневековья или дальневосточной культуры – в более поздние времена того же периода западноевропейского человечества.

Мне представляются эти опасения противоречащими тому значению и тому положению, которое занимает наука нашего времени.

Никогда еще в истории человечества не было периода, когда наука так глубоко охватывала бы жизнь, как сейчас. Вся наша культура, охватившая всю поверхность земной коры, является созданием научной мысли и научного творчества. Такого положения еще не было в истории человечества, и из него еще не сделаны выводы социального характера»17.

Наступает новая, еще незнакомая людям действительность. Она формируется человеческим разумом, охватывает собой земной шар. Процесс имеет характер далеко не случайный, но стихийный, независимый от нашей воли, то есть напоминает любой естественный процесс на земной поверхности. Последствия его огромны. Явления, которые всегда относили к «искусственным», неприродным, с геохимической точки зрения ничем не отличаются от других явлений природы. Человечество организует среду обитания по-своему, но результаты такой организации естественны. По своему воздействию на земные процессы человечество сравнялось с микроорганизмами – самым могущественным отрядом жизни. Но действует на среду не своей физиологией, а своим разумом.

Таким образом, никакого падения культуры, никакой деградации человечества не наблюдается. Никаким силам хаоса и варваризации не под силу преодолеть культуру, поскольку она целенаправленна. Культура – неуничтожима. И задача каждого человека – присоединиться к творчеству жизни, действовать в направлении, совпадающем с природным, напрягать духовные силы к преодолению сил анархии и беспорядка. Тогда мы можем быть уверены в успехе наших начинаний и обретем смысл существования.

За неделю до падения Крыма Вернадский прочел вторую лекцию на тех же кооперативных курсах. Она посвящена народному образованию в новой России. Вопрос, который в обстановке Гражданской войны кажется отступившим на второй план, неважным и несвоевременным. Но не для интеллигенции, считает он. Люди культуры должны мыслить стратегически, готовить почву для следующих поколений. Вечное всегда своевременно.

Казалось, о чем можно думать, кроме как о личном спасении, сейчас, в эпоху, когда на поверхности одни «зоологические инстинкты», возведенные в ранг государственной политики с обеих сторон, говорит Вернадский. Но в глубине жизни происходит накопление духовных ценностей. «Ибо наше время – время крушения государства, полного развала жизни, ее обнаженного цинизма, проявления величайших преступлений, жестокости, время, когда пытка получила себе этические обоснования, а величайшие преступления, вроде Варфоломеевской ночи, выставляются как идеал, время обнищания, голодания, продажности, варварства и спекуляции – есть вместе с тем и время сильного, искреннего, полного и коренного подъема духа. Это время, когда все величайшие задачи бытия встают перед людьми, как противовес окружающим их страданиям и кровавым призракам»18.

Не ужасы войны, не страсти и не обманные лозунги для бедных людей определяют облик эпохи. Не ими запомнится она людям, а теми духовными достижениями и нравственными подвигами, которые в глубине ее свершились. Шум уйдет, а голос вечности не стихнет и станет слышен.

«Меня не смущает, – продолжает он, – что сейчас те лица, в глуби духовной силы которых совершается сейчас огромная, невидная пока работа, как будто не участвуют в жизни. На виду большей частью не они, а другие люди, действия которых не обузданы духовной работой. Но все это исчезнет, когда вскроется тот невидимый во внешних проявлениях процесс, который является духовным результатом мирового человеческого сознания. Он зреет; время его придет и последнее властное слово скажет он: а темные силы, всплывшие сейчас на поверхность, опять упадут на дно…»19

Итак, более весомой окажется мировая научная революция, которая происходит одновременно с нашей социальной революцией и заслонена ею. Каждый должен быть готов воспринять новую реальность научной цивилизации. На первое место выходит проблема образования, какая бы Россия на месте старой ни образовалась. Ясно, что она будет федеративной, говорит Вернадский. Для образования такое устройство даже лучше, потому что способствует ее децентрализации.

Установленная сейчас в России диктатура коммунистов гибельна и для образования, и для самых творческих классов общества – интеллигенции и крестьянства – основной движущей силы государства. Интеллигенция не должна больше быть безразлична к свободе, ей необходимо больше связываться с производительным трудом, ценить религиозную жизнь и более четко осознавать и защищать свои собственные интересы. Основная идея организации образования – его разнообразие. Он сомневается, что нужна та организация, к которой сам принадлежал, – Министерство просвещения. Достаточно небольшого бюро, осуществляющего научную координацию. Свобода доступа к школе, соответствие местным особенностям и научным достижениям в области образования – вот что должно обеспечить разнообразие. Ну, разумеется, увенчает здание полная автономия высшей школы. Такими практическими выводами Вернадский заканчивает свою лекцию.

* * *

Одиннадцатого ноября 1920 года красные и махновцы ворвались в Крым. Началось крушение Белого движения. Вооруженные силы Юга России отступали. С войсками и правительством уходили все, кто не хотел оставаться с большевиками. Эмигрировал, например, коллега по академии Николай Иванович Андрусов. Георгий Вернадский, служивший в правительстве, тоже вместе с женой отплыл в Константинополь на корабле «Рион». Исход в полном противоречии с популярными мнениями не был беспорядочным бегством, он был очень хорошо спланирован и осуществлен.

Вернадский оставался на университетском «мостике» до конца. Конечно, перед ним во всей остроте, не первый раз за три года встал вопрос: как быть? Позднее вспоминал: «Рано утром <…> я поддался общей панике и с Наташей, Ниной сидел на таратайке – с нами четвертым был И. В. Якушкин (тогда ухаживал за Ниночкой) (молодой преподаватель. – Г. А.). Уже сидя на таратайке, мне вдруг ярко представилась мораль моего бегства среди привилегированных, когда кругом оставались многие, которые не могли бежать – не было перевозочных средств. Мы вышли (и Якушкин)»20.

Не только чувство ответственности перед товарищами его остановило. Бегство таким способом и в такой обстановке означало не уехать просто, а эмигрировать и тем самым отрезать себе путь на родину. А он никогда не думал уезжать навсегда. Он надеялся теперь, что может вернуться в Киев или в Петроград к академическим делам не как политик, а как ученый и деятель просвещения, отошедший от злобы дня за последние три года сознательно и навсегда.

В Крыму в десятый раз с февраля 1917 года – новые власти. А для простых людей, обывателей, опасны не только сами по себе власти и администрации, сколько их смена, когда на свет божий выползает воровское отребье. Учащаются грабежи и убийства. В Симферополе тоже бесчинствовали дикие банды, но утро 15 ноября принесло тишину. За ночь в городе обосновались войска командарма Августа Корка. Вместе с ним в городе воцарился ревком, о чем жители узнали по приказу, развешенному на видных местах.

В воспоминаниях 1940 года Вернадский подчеркнул, что в приказе говорилось среди прочего и об университете, где порядок ставился «под ответственность ректора Таврического университета т. Вернадского». Так по советскому лексикону он превратился в первый и, наверное, единственный раз в товарища. Позднее ни в одном официальном документе его никогда не именовали ни «т.», ни «тов.», ни «товарищ». Он, слава богу, поставил себя так, что избегал этого обращения. Оно предполагало, что он не сам по себе, а чего-то член или – еще хуже – чей-то заместитель.

* * *

Замелькали новые имена: первый председатель ревкома Бела Кун, второй – Адольф Лиде, глава правительства Юрий Гавен, заведующий наробразом Павел Новицкий. С этими идейными большевиками Вернадский в основном был вынужден общаться по делам. Описывает их как странных, больных, как иностранцев (плохо говоривший по-русски Лиде). Ему передавали, что Бела Кун считал университет гнездом контрреволюции и что русские сами с ней не справятся – это его дело.

Вернадский пишет все открытым текстом, как всегда. В дневнике за 23 ноября читаем: «По-видимому, всюду такая паника, вследствие ожиданий всяких обысков, арестов и т. п., что не только не ведется записей, но многое уничтожается из того, что было записано. Сейчас проявляется страх людей во всем его постыдном проявлении. <…> Жандармов и союз русских людей заменили комунисты и махновцы: дрожат жандармы, союзники (если они не перекрасились) и связанные с ними слои “буржуазии”. Немного дрожит и советская новая буржуазия и рабочие. Как всегда дрожит русская интеллигенция – сперва боялась тех, которые гнали ее представителей ради царя и его присных, теперь боится своих “красных” представителей, превратившихся в тех же гонителей. Тяжелое впечатление делают эти люди, когда-то идейные. Невольно вспоминается, как они негодовали на других, которые делали во много раз меньше с ними, чем делают они, получивши власть, со своими противниками…

Хаос и бестолочь»21.

В университете таким «красным» представителем интеллигенции, дождавшимся своих, был приват-доцент Яков Ильич Френкель, будущий физик-теоретик и член-корреспондент Академии наук. Он сразу проявился, будучи назначенным в комиссариат просвещения, и пришел к Вернадскому уже как власть имеющий и обрисовал ему намерения властей относительно университета. Прежде всего, запрещалось принимать новых студентов. Вернадский в это промежуточное время принимал без разбору белых офицеров и красных, всего, по его словам, до семисот человек. Пока еще он формально ректор, Вернадский не спускает ни один случай притеснения и унижения профессоров, обращается сразу в два, в три адреса местных властей. Снова, как в 1911 году, он борется за свое и их человеческое достоинство.

Очень быстро стало ясно, что ни о какой автономии речи идти не может, хуже того, возник вопрос о сохранении учебного заведения. Началась немедленная и мучительная перестройка на советский лад. Прежде всего, все подверглись проверке на предмет отношения к новым порядкам. Среди профессоров роздана анкета «сыскного характера», как назвал ее Вернадский. Первым стоял такой вопрос: «Ваше отношение к террору вообще и к красному террору в частности?»

Как же может ответить на него человек, всю жизнь исповедовавший ненасилие, боровшийся со смертной казнью? 16 или 18 профессоров честно ответили на вопрос. Всех их немедленно отстранили от преподавания. А ректор был вызван в правительство и имел неприятное объяснение с Гавеном и Лиде. Тем ректорство и завершилось, его вынудили подать заявление об отставке. Правительство назначило для управления университетом временную «тройку» во главе с Френкелем, впрочем, продержавшимся недолго.

А при Крымревкоме была создана комиссия по реорганизации университета во главе с каким-то Л. Л. Паперным. Советская власть вводила в практику то, до чего никогда не могла додуматься прежняя: перестройкой университета занимались чекисты. Комиссия начала с ликвидации главных рассадников «буржуазной науки» – двух факультетов, определявших лицо университета – историко-филологического и юридического. По указанию из Центра они переименовывались в философско-словесный и в факультет общественных наук. Изменено содержание обучения, студенты должны изучать теперь советскую конституцию и социалистические учения. Но и эти новшества недолго продержались.

Одиннадцатого января комиссия объявила, что оба факультета упраздняются. Физико-математический, медицинский и агрономический факультеты разделяются на самостоятельные школы, им придается прикладной характер. Одновременно создавалась мандатная комиссия для проверки всех студентов и преподавателей с целью выявить и удалить антисоветские элементы. Срочно набиралась новая, «социалистическая» молодежь, причем основной принцип – пролетарское происхождение, даже документа о среднем образовании не требовалось. Создавался рабфак.

Таврический университет переименовали в Крымский имени Фрунзе. Ректором был назначен (а не выбран) профессор-металловед А. А. Байков. Итак, фактически ликвидация университета состоялась. (Надо сказать, через три года состоялось и юридическое разделение его на три института.)

Вернадский теперь уже не ректор. Но как профессор и председатель КЕПС он не мог оставить разгром без отповеди. Написал большую записку в правительство полуострова – глас вопиющего в умственной пустыне. Для нас она представляет теперь чисто академический интерес: «Те резкие эксперименты, которые могут быть перенесены без окончательной гибели старыми университетами, не могут не отразиться на Таврическом университете самым пагубным образом. То, что делается в других местах, где в противоречие с идеалами коммунизма проводится университетская политика – не социалистическая, а наполеоновская, связанная с превращением факультетов в отдельные школы или академии, а следовательно, с крушением университета как целого, может привести молодой Таврический университет к полной гибели и к тому состоянию, от которого он не оправится долгие годы. Было бы печально, чтобы такой результат явился окончательным следствием великого русского идейного освободительного движения»22.

Реорганизация и уничтожение факультетов разрывают знание, которое едино. Всем нужна только эта единая наука, и никто не может заранее сказать, что она будет чистая или прикладная. «Новый социалистический строй будет прочен только тогда, когда он даст свободу научному творчеству, а не тогда, когда он будет против него бороться и поставит его в тиски каких бы то ни было религиозных, социальных или политических мнений. Эти мнения, как учит история, всегда преходящи. Наука же остается при всех их изменениях и превращениях, как бы велики они ни казались современникам, единственной и неизменной»23.

Вряд ли Паперный и Гавен могли уразуметь, о чем говорит академик Вернадский, но они, конечно, уловили, что он не сторонник советской власти и ее политики. В отношении его и других нелояльных профессоров принято решение: отправить в распоряжение наркома просвещения Луначарского. Пусть решают там, в Москве, их судьбу.

Пока же он живет в доме Эйнема, но не ждет пассивно решения своей участи. Как только начали налаживаться связи, он пишет в Киев, спрашивая Крымского о судьбе своих рукописей, а также в Петроград Ольденбургу и Ферсману. Последнего просит прислать для преподавания минералогии все, что можно, в том числе приборы. Из письма видно, какие обширные планы у него в отношении КЕПС Крыма, сколько готовится публикаций. Но, как показала вскоре жизнь, то был последний всплеск активности, задавленный окончательно и бесповоротно (письмо помечено 18 января24).

Ждут поезда, чтобы отправить ученых в Москву, но академия предпринимает самостоятельные шаги, чтобы вызволить своих членов из Крыма – Вернадского и директора Никитского ботанического сада В. И. Палладина. Здесь же оказалась семья сына Ольденбурга, другие профессора. Охранную грамоту подписал нарком здравоохранения Н. А. Семашко (бывший студент Московского университета) с предписанием принять все меры к отправке академиков и членов их семей и оказать им всяческое содействие.

Наконец из Севастополя приходит санитарный поезд, к которому цепляют «профессорский вагон». Теперь ждут отправления. В день отъезда Вернадский записывает в дневнике:

«22 февраля 1921 г. Воронцовская ул., д. Эйнем, Симферополь. Не писал [долго] и [как будто прошла] целая вечность. Собираюсь уезжать. Бесконечное количество впечатлений и настроений. Может быть, дорогой постараюсь придать им форму, которая позволит разобраться в происходящем.

Хочется – и надо – подвести итоги. Пережил развал жизни, разрушение, неудачные и довольно малоосмысленные попытки творчества, зерна и нити больших идей, которые закрыты поднявшейся грязной пеной и мутью.

Огромное количество преступлений, крови, мучений, мелких и крупных страданий – непрощаемых совершавшим – подлостей и гадостей из-за страха, перепуга, слухов и слухов без конца. Люди живут в кошмарной обстановке и в психозе. Страх охватывает не только гонимых и побежденных – но что самое удивительное, гонителей и победителей. Жизнь вошла в такие странные рамки, что в обыденном ее проявлении – кроме трафаретных газетных статей, официальных “митинговых” и то без свободы (т. е. потерявших характер митинга) выступлений – исчезла совершенно идеология комунизма и большевизма»25. Конечно, если бы не отвлекала и не утешала собственная творческая работа, наблюдать «революционное творчество» было бы совершенно невыносимо. Никакого строительства нового социального строя он не видит. Большевики ведут себя как завоеватели в покоренной, притом абсолютно чуждой им стране, примерно как турки в Византии.

Между тем как из Питера в ноябре 1917 года, как из Киева в июле и декабре 1919 года, так и сейчас он спасался в очередной раз от большевиков очень вовремя. Через месяц в Крыму воцарился ад. Приехавший из Центра Пятаков сменил довольно еще либерального Гавена («бескровника», как определял его Вернадский). Пятаков имел особое задание. В короткое время бывших добровольцев, среди которых особенно много было молодежи (и студентов в том числе), заставили зарегистрироваться и в одну ночь по всему полуострову вывезли из городов и расстреляли. Вернадский вспоминает о страшном даже по большевистским меркам терроре. Было сразу уничтожено около тридцати тысяч человек. Террор развернулся в отношении всех, кто сотрудничал с правительством Юга России.

Весной в бывшем благодатном краю начался страшный голод. События весны 1921 года ярко описаны Максимилианом Волошиным и Анастасией Цветаевой, чуть не погибшей тогда в Крыму.