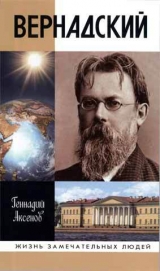

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 37 (всего у книги 45 страниц)

Владимир Иванович очень широко представлял себе всю геологическую работу, ее правильную организацию в масштабах такой уникальной страны и постоянно критиковал те бестолковые решения, которые принимали не геологи, а безграмотные функционеры от геологии. Летом 1939 года он написал специальную записку в президиум академии о пагубности объединения всех геологических наук в один институт, о том громадного значения движении, которое началось в геологии с введением в нее атомизма, перспектив ядерной энергии. Он настаивает на создании институтов не в рамках наук, а по проблемам. Предлагал разделить неправильно объединенный Институт геологических наук на четыре: геологический, минералогический, петрографический и геохимический, построить для них здания – инструменты исследовательской работы. Но пока талантливые люди ютятся в случайно приспособленных помещениях и дают минимум эффекта вместо максимума.

Речь идет о проблемах геологии Союза, петрографии Союза, минералогии Союза, геохимии Союза, указывает он. «Эта работа должна идти научные поколения, не может никогда прекратиться, так как научное знание непрерывно меняется – находится не в статическом, а в подвижном, динамическом, состоянии. Непрерывно идет здесь вековой опытный и наблюдательный пересмотр всего научно добытого»11.

Террор и бестолочь ставят всю такую работу под угрозу.

В Дурновский переулок идут в основном геологи, натуралисты. Им нужен совет, нужна организация экспедиций, институтов. Благодаря квалификации работа поддерживается, несмотря на урон. Трудом и знаниями оберегается хрупкая сфера ума над шестой частью суши. Идет спасение и устройство специалистов. Работа катакомбная, истинный путь и тайные тропы знали только посвященные.

То он устраивает без всяких документов бывшего ссыльного Михаила Ивановича Сумгина в Комиссию по вечной мерзлоте, и тот становится ведущим мерзлотоведом страны. То нужно устраивать специалистов, не подходящих по анкетным данным, в нужные места, а сыновей врагов народа — в учебные заведения. То нужно обращаться в высокие инстанции, чтобы облегчить участь заключенных-ученых в далеком Магадане, таких как А. К. Болдырев и А. М. Симорин. Приехала вдова Грушевского с Украины: нужно выхлопотать ей пенсию. И так десятки, сотни дел. Создается подлинная сеть сопротивления.

* * *

Дневники Вернадского – отраженная и точная картина жизни страны. Он пишет без всяких скидок на обстоятельства, открытым текстом. Как же он оценивает происходящее? Его анализ обстановки зависит от понимания человеческой истории вообще. Он исходил из своего представления о том, что является сутью сутей исторической жизни.

«Что было, то и будет: что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Кто не знает чеканных строк Екклесиаста. «Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас».

«Смотри, вот это новое!» – вскричали все при виде революции. «Начало новой эры в истории человечества», – провозгласили официальные идеологи.

Но новыми оказались только жертвы очередного безумия человеческого. С неизменной последовательностью – и чем дальше вглубь истории, тем чаще, – вспыхивали социальные движения, основанные на темных социальных инстинктах, именуемых «Равенство!», «Справедливость!», «Интересы народа!». Пытаться на основе «зоологических инстинктов» или мифов решить сложнейшие проблемы бытия – все равно что пытаться организовать воздушное сообщение при помощи ковров-самолетов. Почему-то начинают всегда с устранения всех, кто не верит в возможность таких полетов.

Что же в человеческой истории движется? Знания об окружающем мире и о самом человечестве. В недрах темных, неизвестных веков уже горел огонек науки, и свет ее никогда не затухал. Все остальные виды сознания способны только поддерживать огонь, но не увеличивать.

Несчастный русский народ «стал решать сложные мировые вопросы с миропониманием XVII века, – писал Вернадский в 1919 году, и как будто зная о предстоящем 1937-м. – Результаты такого решения мы сейчас видим». У него сохранялись некоторые надежды: а может быть, жизнью подтвердятся хоть какие-нибудь части социалистической идеи? Может быть, зародится социальный или экономический опыт на основе идеи синдикализма, которая кажется ему привлекательной? Он с интересом присматривался к машинно-тракторным станциям после коллективизации. Но, увы! – ничего. Действия властей подтверждают самые худшие ожидания. Они оседлали страну и занимаются саморазрушением. Остаются только островки культуры, сеть культуры, которую создают в условиях страшного гнета, зачастую ссыльные и поселенцы – интеллигенты.

В дневниках среди множества фактов возникают и обобщения. 1 марта 1938 года открывается знаменитый процесс. Вернадский записывает: «Сегодня в газетах известие о новом процессе. Безумцы. Уничтожают сами то большое, что начали создавать и что в своей основе не исчезнет. Но силу государства, в котором интересы народных масс во всем их реальном значении (кроме свободы мысли и свободы религиозной) стоят действительно в основе государства – сейчас сами подрывают.

Огромное впечатление тревоги – разных мотивов – но не чувства силы правящей группы – у всех. Глупые мотивировки в газетах (передовые статьи) – а затем разношерстность людей: четыре врача и в том числе Дм. Дм. Плетнев! Кто поверит? И если часть толпы поверит – но это часть такая, которая поверит всему и на которую не опереться. Тревога в том, в здравом ли уме сейчас власть, беспечность властей, делающих нужное и большое дело, и теперь его разрушающих. Может иметь пагубное значение для всего будущего. Чувство непрочности и огорчения, что разрушение идет не извне, а производит сама власть»12.

Что такое «нужное и большое дело»? Конечно, не построение коммунизма. Он имеет в виду ведущий процесс истории, а не интересы народных масс. Подлинная революция началась в России в 1915 году – научная революция: создание КЕПС, СХУК, сети научно-исследовательских институтов, новых университетов и массы техникумов, технических и специальных школ. Научно-техническая революция в одной, отдельно взятой стране.

Особенность ее, в отличие от других, тоже проходивших в свое время, что наука в России всегда, с самого начала носила государственный характер. Академия, высшие учебные заведения создавались царем. С основанием в начале XIX века Министерства просвещения и начальное, и среднее образование стало делом государственным тоже. И вот империя рухнула. Большевики думали только о мировой революции, отведя России роль первоначального капитала для нее. За последующее десятилетие государство восстановилось и восприняло не только основное дело интеллигенции – образование и культуру, но и провозгласило своим долгом национальное развитие. Сделано немало, хотя и варварскими методами. Большевики восстановили самые худшие черты империи. А с ее интересами всегда совпадали интересы развития науки, и этими последними государство как бы могло оправдать свое существование. Вся азиатская и вся закавказская части страны преобразованы. Разве можно сравнить Азербайджан советский и иранский?

Среди интеллигенции и части эмиграции, пишет он, распространяется убеждение, что политика Сталина и Молотова – русская политика. То есть восстанавливается национальное государство, однако под новыми лозунгами. Но научному движению только по виду по пути с основными устремлениями нового императора. Знание не может не взорвать советскую империю. Распространением образования вожди роют себе могилу. Даже развитие пусть и одной философии, в определенных рамках, не безобидно для официальной идеологии. Человеческий ум сильнее, он разорвет отживающие формы жизни. Именно научную организацию разрушала теперь власть, именно провозглашенную во всех документах научность она ставила под угрозу. Да и у кого власть? Кого назвать? Сталин, Молотов и все. Остальное безнадежно серо. Ни одной личности. Идет уничтожение всего, что более или менее выделяется даже в их среде. Террор приводит к резкому разрыву в умственных способностях между власть имущими и остальным народом.

Правители даже не подозревают о тех задачах, которые перед ними стоят. Страна держится на самом деле не ими. Дневник 5 марта 1938 года: «Процесс странный и странное впечатление. Ежов повторяет Ягоду. Боязнь крестьянства. Партия прогнила. Но держится страна сознанием – при неведении масс»13. Подлинная работа осуществляется тысячами интеллигентов – учителей, врачей, агрономов, инженеров, натуралистов. Их хватают за руки, затыкают им рот, ссылают и не дают пропитания, элементарного обеспечения. Но только они, а не грубая сила коммунистов, обеспечивают целостность страны.

Дневник 14 марта 1938 года: «Очевидно, верхи отрезаны от жизни. Две власти – если не три – ЦК партии, правительство Союза и НКВД. Неизвестно, кто сильнее фактически.

“Цель оправдывает средства” – применялось вне партии, а тут выясняется, что и внутри.

Это рассказано было все на суде.

Но та прочность, которую я себе представлял, и видел силу будущего, – очевидно, не существует. Разбитого не склеишь. Подбор людей (и молодежи) в партии ниже среднего уровня страны – и морально, и умственно, и по силе воли.

Процесс заставляет смотреть в будущее с большей тревогой, чем мне это раньше казалось надо было»14.

В Академии наук на каждом шагу он сталкивался с какими-то щедринскими и гоголевскими типами. Уйдя весной 1938 года наконец-то от директорства Радиевым институтом и передав его Хлопину, он пытается вместе с Виталием Григорьевичем перевести институт в академию. Парторги запротестовали, потом хотели принять условно (бог весть, что сие обозначало?). Сопротивление объясняется просто: «Они боятся, что утвердят какого-нибудь “вредителя” – и им достанется. И потому найдена форма, снимающая с них ответственность. Утверждено. <…> Но может, это просто глупое самодурство, приводящее к разрушению работы – басня Крылова о Медведе и Мухе»15.

Бестолочь распространяется как эпидемия: закрываются, сливаются научные институты, кафедры, их перепрофилируют. Возникла вообще неслыханная форма организованного невежества – намеренное искажение географических и иных карт и засекречивание подлинных, которые все равно требуется создавать.

Время от времени он получает английскую «Nature» с вырезанными или замаранными статьями – кто-то определяет, что ему можно читать, а что нельзя, вредно. Ни один такой случай он не оставляет и пишет прямо Молотову.

Дневник 30 июня 1938 года: «Окружающая жизнь – неясно, какой процесс – невольно врывается и отражается. Глубокий развал и в то же время огромная положительная работа. Идея плана сказывается главным образом своими плохими сторонами. Цель, а не план, выдвигается вперед. Впервые и кругом чувствуется беспокойство за прочность совершающегося. За этот промежуток [времени] все углубляется грозное разъедание государственного механизма. Продолжается само-поедание комунистов и выдвижение новых людей без традиций, желающих власти и земных для себя благ – среди них не видно прочных людей. Серо. Выдвинутая молодежь в Академии ниже среднего. Постоянные аресты разрушают жизнь. Серьезно говорят и думают, что жизнь государственная разрушена НКВД, например, Магнитогорск. А все же жизнь идет, и стихийный процесс, мне кажется, (или хочется думать?) – положительный. Главная работа в среде тех, которые в положении рабов, это чувствующих – спецссыльных, интеллигенции под кнутом и страхом и недоумением»16.

К власти продолжают лезть невежественные темные люди, желающие благ и не желающие ответственности. Их уничтожают сотнями, но на их место лезут еще более невежественные. Кровавая вакханалия, да и только. И среди ученых коммунисты, как правило, бездарные. Лесть и подхалимство таких людей верхушка принимает за поддержку.

* * *

Но чашу бедствий ему еще предстояло испить до дна. На лабораторию продолжают сыпаться удары. Арестован талантливый инженер-радиолог Бруно Карлович Бруновский. Вернадский думает, просто за немецкую фамилию. Исключительно скромный, тихий, жил вдвоем с матерью. Следом за ним по возвращении из экспедиции пропал замечательный химик Вениамин Аркадьевич Зильберминц. Оба не вернулись никогда.

Устройство Анны Дмитриевны тянулось несколько месяцев. Пришлось самому обращаться в зловещие и всесильные теперь кадры. Выяснилось, что возражает партком: мало того что дворянка, еще и княжна. Вернадский разъясняет какому-то Митричу, что Шаховской получил титул не за особые заслуги от царя, а по рождению. Но оказалось, означенный Митрич знал Шаховского по дореволюционному Ярославлю. Прямо булгаковский Могарыч и, видимо, сыгравший ту же роль.

Страх владел кадрами. Дело тянулось бесконечно. Наконец, по просьбе Вернадского, после личного вмешательства президента В. Л. Комарова сдвинулось. Причем в кадрах Анна Дмитриевна, неопытная в советских коридорах власти, говорила лишнее, заметил он.

Предчувствие серьезной опасности сквозит в дневниковых записях тех дней. Вернадский испытывает безотчетную тревогу, глядя на трогательного в своей увлеченности и беззащитного друга.

И наступил проклятый день, точнее, ночь на 27 июня 1938 года. К Вернадскому в Узкое в панике приехала Аня. Ночью Дмитрия Ивановича арестовали. Изъяли какие-то письма, некоторые книги. Комнату его опечатали.

Что тут сыграло роковую роль?

Дневник: «Думаю, что в связи с его комунистическими знакомствами – по Чаадаеву. Недавно – защита одной диссертации, где председательствовала комунистка же историк Нечкина. Дм. Ив. выступал и его хвалили.

Выдержит ли здоровье? Это яркий пример – если его еще нужно – ареста невинного человека – разрушение культуры. Разрушают свое собственное дело.

Для меня такой тяжелый день – Личков, Дм. Ив., Супрунова. Что-то впереди? Как раз перед изданием Чаадаева и блестящей, глубокой работой Дм. Ив. над всей эпохой.

Читал в “Красном Архиве” дневник Л. Тихомирова – 1905 год – переживал прошлое. Как раз не помнил, где был земский съезд 1904 [г.]. Хотел спросить Дм. Ив. Теперь некого»17. (Были они с Шаховским на знаменитом неразрешенном и незапрещенном съезде в Петербурге.)

По передачам и деньгам, которые носит отцу Анна Дмитриевна, он может только издали следить за скорбным крестным путем друга: внутренняя тюрьма на Лубянке, Бутырки, Лефортово.

Но тут исчез Ежов. Вернадский начинает действовать. И если в случае с Личковым и Супруновой наобум писал в правительство, то теперь думает пойти другим путем. Пишет одному из главных палачей – Вышинскому, объясняет суть дела и абсурдность каких бы то ни было обвинений в адрес 78-летнего человека, деятеля культуры и внука декабриста (не забыл подчеркнуть) и просит его принять.

Семнадцатого декабря отправляет письмо, 20-го его приглашают в приемную генерального прокурора СССР.

Дневник 21 декабря: «Вчера был у Вышинского о Мите.

Ждал (с извинениями, что так пришлось). Подчеркнуто любезно. Кроме меня, после моего ухода – какая-то не очень старая женщина с какой-то телеграммой.

Большая комната. Секретарь, по-видимому, тот прокурор (забыл его фамилию), с которым я разговаривал по телефону. В комнате портреты: при входе направо Ленин, Сталин, Молотов, налево – Каганович, Ворошилов, Ежов (sic!). Дело Дм. Ив. при нем. У него только начало. Основания для ареста были – конечно, надо проверить, но серьезные показания ряда лиц, м. б. неверные. Дм. Ив. привлекался к “Национальному фронту”, но к делу привлечен не был (московский процесс Национального центра, 1920 года. – Г. А.). Но вот Котляревский (Сергей Андреевич) тоже был приговорен к смертной казни и был помилован. (О Котляревском подчеркнул с нажимом – его показания?) Я говорю: “Кажется, Котляревский арестован?” “Да, арестован”. Дм. Ив. тоже был министром – по министерству призрения и политической роли не играл. Да, он политической роли не играл. Обещал следить за этим делом и смягчить, если будет осужден (сам это заявил).

Боюсь, что будет дело об остатках Национального центра»18.

Вернадский недаром встрепенулся при имени Котляревского. Видимо, он знал по эмигрантским сведениям или читал изданные там мемуары С. Мельгунова о деле Национального центра, первом показательном процессе большевиков над интеллигенцией. Автор писал, что все было построено на показаниях наседки H. Н. Виноградского и бывшего кадета профессора Котляревского, который сразу после процесса стал делать успешную карьеру.

Уже в наши дни подозрения Владимира Ивановича подтвердились. На показаниях Котляревского чекисты собирались устроить очередной процесс против академиков-вредите-лей. В деле фигурировали: Вернадский как руководитель обширного заговора, Шаховской, Зелинский, Курнаков, Левинсон-Лессинг, другие академики, в том числе Н. И. Вавилов. Но все попытки следователей заставить Шаховского дать нужные показания оказались тщетны.

Последнее свидетельство о нем поступило, вероятно, уже после смерти Вернадского. Анна Дмитриевна вложила в «Хронологию» выдержку из письма племянника Наталии Егоровны Георгия Георгиевича Старицкого: «Еще раз отвечаю на твой вопрос о Дмитрии Ивановиче. Мой знакомый сидел с ним на Лубянке во внутренней тюрьме НКВД, после этого Дм. Ив. куда-то перевели и он его больше не встречал. Он мне говорил, что Дм. Ив. заставляли назвать имена его знакомых, но он отказался. Дм. Ив. долго держали на следствии, заставляли стоять сутками без сна и у него пухли ноги, но он был тверд и не терял бодрости духа»19. До конца он не признавал себя виновным. 7 февраля 1939 года на допросе написал: «Указанного центра никогда не существовало или, по крайней мере, о существовании его я ничего не знал»; от допроса 20 февраля в деле осталась простая заключительная фраза: «Виновным себя не признаю»20.

Трагедия, о которой Вернадский никогда не узнал, завершилась 14 апреля 1939 года. И вплоть до этой даты он продолжал забрасывать все инстанции, вплоть до Берии, обращениями о Шаховском, а после суда, не понимая и не принимая приговора – «10 лет без права переписки», – апелляциями о его пересмотре.

Шестого июля 1939 года в письме Вышинскому он шел уже ва-банк: «То, что случилось с ним, – и так же просто и легко могло случиться с каждым из нас – с Вами и со мной, – вполне вытекает из того положения, которое было создано в нашей стране»21.

В «Хронологии» за 1939 год записано: «“Суд” военной коллегии Верховного суда над Дм. Ив. – на 10 лет без права переписки. В этот же день [осуждены] академик Надсон, Котляревский.

Подавал записку и имел разговор откровенный и по советским [меркам] резкий с А. Я. Вышинским о Д. И. Шаховском за несколько недель до суда. С тех пор для нас всех Д. И. исчез. Говорят, он держал себя на суде “дерзко”»22.

Теперь из документов известно, что не признавшего себя виновным на суде Шаховского приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 15 апреля 1939 года. (Тогда же расстрелян Котляревский.)

Мысль и боль не отпускают Вернадского. В мае 1940 года, презрев запрет, послал на имя нового наркома НКВД J1. П. Берии письмо, приложив к нему две свои брошюры и записку на имя Шаховского: «Мой дорогой, бесконечно любимый друг Митя! Надеюсь, что и эта записка и эти две брошюры дойдут до тебя. Ни на минуту мы, твои друзья, не забываем тебя. Твои живы и здоровы. Твой внук Сережа – геолог, хорошо работает. Надеюсь, что тебе разрешат написать мне по поводу прилагаемых брошюр, касающихся дела моей жизни. О многом мы с тобой не раз вели разговор…»23 Текст черновика на этом обрывается. Такое впечатление, что у писавшего от волнения перехватило горло и он отложил перо, не в силах продолжать.

И только теперь – 10 мая 1940 года – посыльный принес Вернадскому извещение, что Шаховской умер от «паралича сердца 25 января в дальних лагерях». Вдове Анне Николаевне сообщили о том же в октябре 1940 года.

За неделю до своего ареста Дмитрий Иванович послал Гревсу стихотворение:

Все ясно так, как на ладони.

Все ясно так, что можно умереть…

История несется, бешеные кони

Стремглав мчат колесницу мира… Разглядеть,

Однако, можно все: идеи, лица, цели,

И надо все, как следует, уразуметь…

На это нам даны не годы, не недели.

Немедля мы должны на все ответить сметь24.

Да, Бог не требует от нас героической жизни. Но смерть желательно встретить, не дрогнув. Именно так встретил ее русский аристократ Дмитрий Иванович князь Шаховской, 78 лет от роду.

* * *

Ну а что же книга жизни? Несмотря на все трагедии и все переживания, ум и воля превозмогали. Почти каждая дневниковая запись 1938 года – в отличие от прошлых лет они становятся регулярными – начинается словами о здоровье, самочувствии и о книге. Она все время перед умственным взором, все время в центре внимания: работал над ней или – наоборот – что-то помешало работать над ней.

Думал над книгой особенно много осенью 1937 года, когда не занимался делами, а выздоравливал после частичной парализации. Можно зафиксировать и точную дату. 4 января 1938 года записывает: «Начал работать систематически над книгой»25.

«25 января, утро. Вчера гулял. Работал над книгой (Аристотель)»26. Об Аристотеле говорится в 87-м параграфе.

«6 февраля. Не записывал два дня. Была Мария Николаевна Столярова (врач. – Г. А.), давление 143/50. Маленькая аритмия. Работал над книгой»27.

«23 февраля, утро. Еще не вполне чувствую себя хорошо. Выехал прокатиться – Можайское шоссе. <…> Работал над книгой и метеоритами»28. С тех пор как ему выделили автомобиль, появилось это развлечение – изредка проехаться. Иногда с Наталией Егоровной, чаще – одному. Маршрут привлекал западный – Можайское шоссе, Воробьевы горы с их чудесным видом на Москву.

«12 марта, утро. Лежу. Вчера утром Мария Николаевна убедила меня лечь на два дня. Неприятно в сердце. Вчера лежал. Пишу лежа. Чувствую себя в общем недурно. Лежание ослабляет. Адонис и строфант (лекарства. – Г. А.).

Вчера диктовал книгу. Думаю о ней – стадия скотоводства»29.

Продвигается быстро. Стадия скотоводства – 110—115-е параграфы.

«16 марта, утро. Адонис. Последний раз массажист. Глаза. Очень хорошо работал над книгой. Скоро кончу первую отделку написанного в Лондоне, Праге и в Москве в 1936 году, до болезни. Теперь пойдет текст первоначальной сводки»30.

«28 марта. Хорошо работал над книгой. Много сделал по существу. Подхожу к концу “Введения”»31. Очень важное указание о «Введении». Оно означает завершение первого варианта книги, одного из двух ее направлений – более общего характера, чем биогеохимия. 12 апреля записывает, что заканчивает «Введение», а 21 апреля – уже о переделке, о работе над всем текстом.

Таким образом, именно тогда в процессе работы «Введение» разрослось и начало приобретать очертания самостоятельной книги. 22 апреля 1938 года В. И. Вернадский отметил в дневнике: «Пишу конец введения в книгу в первой редакции. Много думаю для конца о нашей философской обстановке. Как полезно это продумывать и изложить свободно»32. Речь явно идет о последних – 151–156 параграфах книги, которые посвящены именно теме господства официальной идеологии в стране и последствий такого положения для развития науки и всей духовной жизни людей. 3 мая появляется запись: «Работал над книгой. Сейчас как раз углубляюсь в диалектический материализм и создавшуюся у нас философскую обстановку. Удивительное явление в духовной истории русской мысли.

Совсем не затронуто исследованиями»33.

Без сомнения, шла работа над указанными выше последними параграфами. Таким образом, в начале мая основная работа над текстом была окончена, начинались переделка, дополнения и правка.

Вероятно, в это время В. И. Вернадский присвоил рукописи, состоящей из десяти глав и 156 параграфов, название, и она превратилась в самостоятельную книгу. В архиве вместе с рукописью сохранились два недатированных наброска планов, тематически связанные с «книгой жизни». Один из них озаглавлен так: «Очерк первый. Научная мысль как геологическое явление». В письме Личкову 16 августа 1938 года появляется уточненное название: «И болезнь захватила меня в разгаре моей работы над второй статьей: “О состояниях пространства”. Обе связаны с первой главой моей книги “О проблемах биогеохимии” (“Научная мысль как планетное явление”)»34.

Две статьи, о которых идет речь, действительно были включены в отдельно публиковавшиеся выпуски «Проблем». А осенью интенсивная работа шла уже над полным текстом книги. Последнее упоминание о ней относится к 7 декабря 1938 года в дневнике: «Вчера занимался – переделывал книгу – как Пенелопа все время по листу 2-й, а затем первой главы все переделываю»35.

В дальнейшем не обнаружено никаких сведений о продолжении правки или о переделке текста. Сам автор отнюдь не считал его завершенным, если судить по указаниям на полях многих страниц, сделанным им для самого себя: «проверить», «дать примеры», «я скажу об этом позже» и т. п.

Переделывает – значит, законченное, завершенное. «Введение», упоминающееся здесь несколько раз, – это и есть вся книга, все 156 параграфов.

Раздвоение главного замысла породило две книги. И если сначала думал, что пишет введение к «книге жизни», то потом оказалось, что написал самостоятельное произведение, получившее теперь хорошо известное название «Научная мысль как планетное явление».

Название – и тема, и главное утверждение. Да, научная мысль – свободное проявление свободной творческой фантазии и дерзновенного полета ума – природная сила. И тот факт, что с ее помощью человек переделывает природу, гораздо важнее того факта, что методами науки он ее познает. За научной мыслью стоят миллиарды лет геологического развития, она есть закономерный результат всего прошлого Земли. Он пишет:

«Основной геологической силой, создающей ноосферу, является рост научного знания.

В результате долгих споров о существовании прогресса, непрерывно проявляющегося в истории человечества, можно сейчас утверждать, что только в истории научного знания существование прогресса в ходе времени является доказанным. Ни в каких других областях человеческого быта, ни в государственном и экономическом строе, ни в улучшении жизни человечества – улучшении элементарных условий существования всех людей, их счастья – длительного прогресса с остановками, но без возвращения вспять, мы не замечаем. Не замечаем мы его и в области морального, философского и религиозного состояния человеческих обществ. Но в ходе научного знания, т. е. усиления геологической силы цивилизованного Человека в биосфере, в росте ноосферы, мы это ясно видим»36.

Настало время, когда мысль стала средством формирования действительности. Она строительница жизни, осознает свою активную природу.

Книга наталкивает на мысль о большой сложности феномена сознания. Человеческое мышление только весьма приблизительно можно сравнить с геологическим разрезом, где последующее наслаивается на нижележащее, изолируя и погребая его. Предыдущее не проходит; прошлое в сознании сосуществует с настоящим, иногда становится активной силой. Ведь мышление живет вне времени, и внимание свободно путешествует сквозь слои сознания. Человечество едино во времени. И то, что у нас общо с мышлением первобытного человека, более сильно, более крепко нас с ним соединяет, чем появляющееся новое, которое разъединяет. А общее в том, что человек всегда активно участвовал в жизни природы.

И потому мифологическая, метафизическая, научная стадии, иначе говоря – религия, философия и наука, – одновременны, а не последовательны. Расположенные в разных горизонтах сознания, они не должны мешать друг другу. Напротив, они должны усиливать друг друга, если будут упорядочены.

Действительно, как может человек вообще действовать, если не будет обладать религиозным отношением к миру? Он обречен в противном случае на чисто физическое, животное существование. Как только он осознает вызов высшей, в нем пробуждающейся силы – только тогда он становится в состоянии принимать решение. Ведь чтобы нечто предпринять, нужно определенное воодушевление. Артисты называют эту силу «кураж», что означает смелость, отвагу, мужество. Без куража, без бесконечной уверенности в себе выходить на сцену нельзя, артиста ожидает полный провал. Но и в обыденной жизни каждый знает эту силу самовнушения.

Вернадский называл эту силу воодушевления научной верой – отличал ее от научного знания с его рациональным логическим мышлением. Такая вера знакома тому, кто решался распознать и принять вызов, кто чувствовал свое подсознание, кто вступал во взаимоотношение с Целым. Колумб так и плавал бы всегда вдоль португальских берегов, не ощути он религиозного воодушевления, позвавшего его к великому делу. «Демон» Сократа сидит в каждом, только не каждый ему внимает. Все знания мира не стоят одного шага любви, сказал Паскаль, ибо она – явление высшего порядка. Любовь Бога к Колумбу и составляет суть его научной веры. Колумб вдумывался в себя, в божественное свое призвание и назначение, общался с Богом. И однажды осознал, что лично любящий его Бог наградил его непревзойденным, изумительным талантом навигатора. Тут и содержится указание Бога, Он подвигает его на миссию. Никто кроме него не сможет выполнить задачу найти путь в Индию. Вот откуда он получил свою великую энергию для предприятия.

Так и Вернадский в молодости понял, что без любви к своей Наташе и к конкретным людям – друзьям, крестьянам в Вернадовке, – без благотворения он не в состоянии творить, сухой и жесткой будет его наука. Без любви нельзя принять никакого жизненного решения, нельзя сделать выбора. Знания всегда альтернативны. Они бесполезны, если нет работы сердца. Так наука доказывает необходимость Бога или хотя бы религиозного отношения к миру.

Если знания только созерцание, то Бог превращается в Ничто, в Браму, но человечество действует, активно живет и потому нуждается в положительном содержательном боготворе-нии. Таково Колумбово решение проблемы ноосферы. Человек не созерцатель, а деятель – и тем разрешаются все умственные парадоксы и тупики.

«Наука, таким образом, отнюдь не является логическим построением, ищущим истину аппаратом, – говорит Вернадский. – Познать научную истину нельзя логикой, можно лишь жизнью. Действие – характерная черта научной мысли. Научная мысль – научное творчество – научное знание идут в гуще жизни, с которой они неразрывно связаны, и самим существованием своим они возбуждают в среде жизни активные проявления, которые сами по себе являются не только распространителями научного знания, но и создают его бесчисленные формы выявления, вызывают бесчисленный крупный и мелкий источник роста научного знания»37.