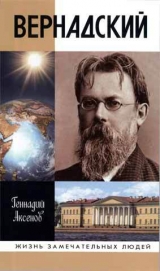

Текст книги "Вернадский"

Автор книги: Геннадий Аксенов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц)

Граф Петр Александрович Гейден, президент Вольного экономического общества:

– Если не будет правильно обоснованных начал, Россия пойдет с неизбежностью к революции. Это мы должны высказать вполне определенно15.

Николай Александрович Карышев, профессор экономики и статистики:

– Если народное представительство будет привлечено только к участию в законодательстве, правового строя не возникнет. Это будет собрание сведущих людей. Представительный орган должен быть наделен правами контроля над бюджетом и министрами16.

Истоки разногласий кратко объясняет Петрункевич:

– Большинство в Московском бюро признавало, что вопрос об обеспечении прав есть краеугольный камень всего государственного здания. Но как это обеспечение осуществить, произошло разногласие. И в обществе, и в литературе существует целое течение, с которым приходится считаться. Это течение полагает, что русский народ имеет какую-то особую миссию сравнительно с народами западноевропейскими. На Западе обеспечение интересов народа полагается в принципах права; у нас же оно, по мнению представителей этого течения, должно основываться на этико-социальных началах. При всем уважении к представителям этого взгляда с ними нельзя согласиться17.

Глава славянофильского направления Шипов доказывает:

– В основу необходимой реформы нашего государственного строя должен быть положен не правовой принцип, а принцип нравственный, идея этико-социальная. Этот социальный принцип соответствует всему мировоззрению русского народа, вытекает из его христианского миропонимания и ярко сказывается в основных чертах его характера: добродушии, терпимости, смирении. Этико-социальная идея проявляется в общинном строе крестьянского землевладения, отвечающем жизнепониманию народа. Эта же идея является руководящей в деятельности земств, чуждых классовым интересам. <…> Русскому народу чуждо стремление к народовластию и в нем очень сильна привязанность к идее самодержавия, в которой он видит выражение соборной совести народа и к которой он питает доверие и любовь. Если в народе и наблюдается острое недовольство существующим порядком, то оно относится не к идее самодержавия, верховной власти, а лишь к произволу бюрократии, отделяющей царя от народа. Политические учреждения и участие в них действуют воспитывающе18.

Снова Родичев указывает, что из «любви» подданных к царю и царя к народу как раз и происходят насилие сверху и мятежи снизу.

– Не понимаю, как можно противопоставлять нравственный принцип правовому, справедливость противополагать любви. Там, где нет правового строя, нет и этико-социальных отношений. У нас господствует лишь принцип силы, а не принцип любви. Ведь и помещики были благожелательны, но крепостное право невыносимо. Мы хотим не случайных благожелательных условий, а порядка, обеспечивающего незыблемость прав гражданина. Если отношения власти и народа не оформлены – это источник зла.

Вернадский не выступал. Говорил Шаховской, который, конечно, присоединился к большинству. Недаром они еще в молодости четко отделили идеалы от интересов народа и решили, что будут следовать первым, но не вторым.

Князь Петр Дмитриевич Долгоруков предложил не подавлять волю меньшинства и принять решение в двух редакциях: по праву и по любви. Голосовали вставанием и считали: 71 делегат – за конституционный строй с народным представительством, наделенным правом законодательной деятельности, контроля над бюджетом и законностью действий администрации (все три функции голосовались отдельно); 27 встали за участие народного представительства в законодательстве, то есть за «единение власти и народа», дающее парламенту неопределенные функции.

Дальше следовал одиннадцатый пункт, тактический, не менее, а, может быть, более важный, чем все предыдущие стратегические. Как должно вводиться народное представительство? Особым Учредительным собранием с оттеснением правительства или существующей властью? Революционно или эволюционно? Шипов опять стоит за народ, тот должен решать, а не кто-то за него. Большинство за законосообразный переход, без перерыва в законах.

Снова граф Гейден:

– Наша мысль идет по пути политической реформы, а другая партия стремится к перевороту социальному. Если мы считаем спасение России в правовом порядке, то удовлетворительного ответа от народа мы не получим. Пока крестьяне будут говорить о мужицких интересах, надо признать их еще не доросшими до понимания политических прав19.

Николай Николаевич Львов, саратовский земец, выражает господствующее мнение, что Учредительное собрание было бы признанием полного падения авторитета власти и что преобразование должно совершаться как освобождение крестьян, по почину центральной власти. Источник влияния ее на массы народа еще не иссяк.

Петрункевич сформулировал и прочитал: «11. Ввиду важности и трудности внутреннего и внешнего состояния, переживаемого Россией, частное совещание выражает надежду, что Верховная власть призовет свободно избранных представителей народа, дабы при содействии их вывести наше отечество на новый путь государственного развития в духе установления начал права и взаимодействия государственной власти и народа»20. Принято под аплодисменты при двух голосах против.

Резолюцию переписали стильным каллиграфическим почерком. Начинается церемония подписания. Подпись Вернадского под № 86 (Тамбов), Шаховского под № 104 (Ярославль). Избрали депутацию к Святополк-Мирскому: Шипов, князь Львов, Петрункевич, граф Гейден и М. В. Родзянко. Обращение к министру писал князь Сергей Николаевич Трубецкой.

На следующий день страна проснулась в ином времени. Съезд произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Он открыл эпоху гласности, она впервые за тысячелетие пришла в Россию буквально на другой же день, 10 ноября 1904 года. Сразу, обвалом, без спросу. Будто открыли шлюзы. Несмотря на запрет, газеты писали о съезде. Название частное совещание теперь не имело значения, обнаружился исторический и учредительный, несмотря на отсутствие таких полномочий, смысл съезда. Петрункевич недаром считал и писал в своих воспоминаниях, что съезд стал поворотным моментом в истории, с него началась собственно революция. Он прошел очень вовремя, громко заявив о том, о чем публично нельзя было говорить никогда, но о чем шептались повсеместно – о государственном устройстве, которое в России почиталось данным от Бога. Впервые не в гостиных, не в эмигрантских собраниях, а публично говорят о конституции, о правах человека, о государственных делах вообще. Сама монархия вдруг стала всего лишь вариантом возможного устройства государства.

Либералы организовали грандиозный банкет в Петербурге, в нем участвовали 650 человек. Председательствовал троюродный брат Вернадского писатель Короленко. Звучали пламенные речи в поддержку решений съезда.

Волна банкетов прокатилась по всей стране. Все главные демократы, участники съезда, становятся знаменитыми. Их знают не только по речам и статьям в газетах, но и в лицо. Повсюду в книжных лавках продается роскошный альбом с каллиграфическим текстом нашумевшей резолюции, факсимильными подписями и фотографиями участников. По примеру самочинного съезда по всей стране раньше, чем это было разрешено, возникают профессиональные союзы, легальные политические партии, различные общества. Образованная часть страны быстро структурировалась.

Между тем в Зимний дворец поступают телеграммы с требованиями ввести народное представительство и «организовать свободу». Эти слова содержатся в итоговой записке от земского съезда, написанной Трубецким. Они выражают надежду, что царь действительно воспользуется своим влиянием в стране. Поскольку не реагировать нельзя, Николай собирает свою придворную камарилью, как называет его окружение Сергей Юльевич Витте. На этом совещании князь Святополк-Мирский и в самом деле подал в отставку. Решение, а именно указ императора, готовил, по некоторой иронии судьбы, не кто иной, как бывший приютинец и автор «Манежеады» Сергей Крыжановский, теперь государственный советник. Он ужал все требования съезда до неопределенного обещания некоторых свобод и до проекта введения выборных членов в Государственный совет, все члены которого со времен учреждения его Александром I назначались царем. О народном представительстве в указе речь не шла.

Указ вышел 12 декабря и вызвал уныние и досаду.

Двадцать третьего апреля собрался третий общеземский съезд, снова выработавший конституционные требования. Теперь решили не только подать записку министру, но составить петицию и вручить ее непосредственно царю. С этой целью избрали депутацию из двенадцати человек. Среди них Петрункевич, Родичев, Шаховской, H. Н. Львов, Павел Долгоруков. Петицию снова писал Трубецкой.

Следует сказать несколько слов об этом замечательном человеке, близость и дружба с которым – факт из биографии Вернадского. Они особенно сблизились в последние годы жизни князя Трубецкого, оборвавшейся несправедливо рано, в 43 года. Они вместе издавали неудавшуюся «Московскую неделю» и имевшую более счастливую судьбу газету «Право». Встречались в университете. Сблизились не только на почве общественной борьбы, но и более глубоко – из-за общности философских взглядов.

Сергей Николаевич принадлежал к таким людям, дружба с которыми представляется счастьем. Весь его облик удивительно обаятельного, красивого и мягкого человека привлекал и притягивал. Все без исключения мемуаристы пишут о нем как о необыкновенно светлой и чистой личности. Как философ, он шел вслед за Соловьевым, считал себя его учеником. Соловьев и умер на руках Сергея Николаевича в родовом имении Трубецких Узкое.

Достаточно нескольких людей, чтобы изменить нравственную атмосферу страны. Сила их влияния зависит не от числа, а от высоты личности. Трубецкой задавал этический уровень и тем представлял собой главную движущую силу 1905 года. В своей публицистике он шел своеобразным путем, наводил мосты между демократами и правительственным лагерем, потому что неизменно замечал и подчеркивал любое движение здравого смысла в окружении царя и отдавал ему инициативу в деле организации свободы.

В петиции, которую взялся передать царю граф Гейден, Трубецкой писал о том, что требование народного представительства не есть притязание людей на власть. Единственный выход для России – ее новое государственное устройство. Власть моральная уходит от ее правителей, и потому те все время применяют насилие. Трубецкой заканчивал обращением: «Государь, пока не поздно, для спасения России, во утверждение порядка и мира внутреннего, повелите без замедления созвать народных представителей, избранных для сего равно и без различия всеми подданными Вашими».

Граф Гейден сообщил, что царь прочел обращение и согласен принять депутацию земств и городов. Это была уже победа.

Петрункевич подробно описывает, как проходил прием. Двенадцать депутатов выехали в Петергоф. Их встретил министр двора барон Фредерикс, привез в Фермерский дворец и провел в зал. Они расположились полукругом. Вышел Николай. Состоялось представление. После чего выступил вперед Трубецкой и произнес речь.

Их привела сюда любовь к отечеству, сказал Сергей Николаевич. Они знают, что государь страдает больше всех, и им отрадно было бы сказать ему слова утешения, но сознание общей беды диктует сказать истину. Все видят: царь хочет одного, а делается другое. В стране нарастает поток насилия и ненависти. «Есть выход из всех этих внутренних бедствий, – вновь напоминает Трубецкой, – это путь, указанный Вами, государь, – созыв избранников народа. Сейчас мы не говорим о порядке избрания, но нужно, чтобы все почувствовали себя гражданами России. Русский царь – не царь дворян, купцов или крестьян, но царь всего народа и бюрократия не должна узурпировать эту власть»21.

Важно было не только то, что говорил Трубецкой, но и как он говорил. Газеты не могли передать его проникновенный голос, ощущение силы, достоинства и мудрости, которое исходило от него. Не могли изобразить взгляд его умных глаз, смотревших прямо в глаза царю. Весь тон князя подчеркивал уважение к императору, но не как к повелителю, а как к человеку, к равному. Так с царем никто не говорил.

Николай ответил речью, в которой содержались тоже ставшие знаменитыми слова: «Отбросьте ваши сомнения! Моя воля, воля царская – созвать выборных от народа – непреклонна. Привлечение их к работе государственной будет выполнено правильно. Я каждый день слежу и стою за этим делом».

Случилось, как всегда бывает при личных контактах, и более интимное, душевное движение. Царь отозвал в сторону Шаховского и Трубецкого. Было видно, что Николай проникся уважением к людям, которых ему представляли оголтелыми карьеристами («Что же, у нас теперь царем-то Петрункевич будет?» – ехидничали придворные). Николай, человек мягкий, сердечный и внимательный к людям, почувствовал, как пишет сестра Трубецких княжна Ольга, доверие к обществу. Укрепилось решение о Думе. Если бы так! Беда была в том, что царские слова, его согласие еще ничего не обозначали, уклончивый характер его всем известен.

На ступеньках крыльца депутацию ждал фотограф.

Итак, понадобилось десять лет, чтобы бессмысленные мечтания земских просветителей претворились в жизнь, а спровоцировавший государя на эти слова Родичев сфотографировался с Николаем II для истории.

Вернадский – в самой гуще событий, заседает в Бюро съездов и готовит их, редактирует документы. Не менее знаменитым стал московский съезд 6–9 июля, проходивший в доме князей Долгоруковых. К нашему счастью, Наталия Егоровна тогда уехала, и муж подробно описал эти дни в письмах к ней. Он пишет о телеграммах из Петербурга с запретами съезда, о страхе придворной камарильи, что собрание объявит себя Учредительным собранием. «В С.-Петербурге полная анархия, – пишет Вернадский накануне съезда, 2 июля 1905 года. – Они хотят репрессий. С П. Трубецким (московский предводитель дворянства. – Г. А.), который с 26 предводителями всецело перешел к земской программе, у Государя был хороший разговор, но молодая Государыня, которая теперь во главе реакции, его и Гудовича выругала, сказав, что царь может теперь опираться только на простой народ, et vous êtes des traîtres![8]8

И вы – предатели! (фр.).

[Закрыть](sic!). Шереметьев и К0 (крайние реакционеры. – Г. А.) были необычайно обласканы, и речь им [царь] сказал совсем иную (согласен с их программой), но не решился напечатать»22. Однако земцы были верны своей тактике ограничения самодержавия, но не устранения его.

Съезд действительно ожидался более похожим на Учредительное собрание, во всяком случае по представительству. Приезжали более двухсот депутатов всех земских губерний. Они должны принять написанную с участием Вернадского московским Бюро съездов будущую конституцию, которую предстояло не сделать законом, а предложить царю. «Съезд вчера состоялся в доме князей Долгоруковых, как и было назначено, – сообщал Вернадский 7 июля. – Собралось около 220 членов съезда (вместо 260–270). В общем, приехали все видные. <…> Сейчас после проверки полномочий явилась полиция – полицмейстер с несколькими полицейскими офицерами и требовал расхождения съезда. Мы отказались. Составлен протокол, все переписаны. <…> Пока в одной комнате полицмейстер писал протокол, заседание продолжалось и шло в порядке, в присутствии полиции в дверях»23. (Похоже на репетицию 6 января 1918 года, когда матрос Железняк разогнал настоящее Учредительное собрание страны.) Вернадский был очень доволен решениями съезда, все их документы были приняты: и проект конституции, и отрицательная резолюция на проект правительственной Булыгинской думы, которая, как известно, не состоялась. Их же проект в части свобод осуществлен царем в Манифесте 17 октября, а в части представительного учреждения – в Основных законах 26 апреля 1906 года, в первой русской конституции.

* * *

Кроме земской деятельности, переросшей в политическую борьбу, Вернадский ведет и практически возглавляет не менее грандиозную общероссийскую кампанию – за автономию университета. Собственно, движения за свободу академическую и свободу политическую переплетались, сливались, но не смешивались.

Как раз в их студенческие годы правительство ввело университетский устав 1884 года, значительно урезавший права профессорских коллегий. Вернадский и его друзья были последними, кто застал еще относительно свободные университеты, жившие на основе реформаторского устава 1863 года. Студенты вырастали в тесном общении с профессорами и приняли последний глоток свободы студенческих организаций. Новый устав отменял всякую выборность, запретил студенческую самодеятельную жизнь. Усилилась власть попечителя учебного округа, которому подчинялся университет. Особенно свирепствовала введенная в 1884 году инспекция, которой вменялось в обязанность «оказывать нравственное и умственное влияние на студентов», то есть выполнять надзирательские функции.

Вернадский, внимательно следивший за всеми событиями вокруг университетов, определяет в дневнике 28 ноября 1899 года, что основным камнем преткновения служит как раз инспекция. «Ни в коем случае и никогда не должна она употреблять средства, этическая сторона которых сомнительна.

На первом месте здесь должен быть поставлен основной принцип, что:

1. Всякое тайное слежение, подсматривание, наблюдение, записывание и замечание исключаются.

Как орудие государственной власти, инспекция должна действовать явно и открыто.

Весьма часто указывается, что инспекция имеет полицейский характер, но отсюда вовсе не следует, чтобы она принимала облик тайной полиции и пользовалась ее средствами и выработанными ею приемами.

2. Никакие тайные записи о студентах не могут иметь никакого влияния на их судьбу и не должны вестись инспекцией, так как действуют на нее развращающим способом»24.

Университеты лихорадит. Волнения, сходки в Киевском, Петербургском, Московском университетах. Как обычно, в дело вмешалась полиция. Студенты потребовали опубликовать инструкцию, на основании которой полиция распоряжается в стенах университета. Разумеется, их требования не были выполнены. Тогда они прибегли к новому методу – к забастовке, что в свою очередь вызвало репрессии. Многих исключили без права восстановления. А 29 июля 1899 года последовал высочайший указ об отбывании студентами воинской повинности за участие скопом в беспорядках.

Одновременно уволены многие профессора. Дневник Вернадского: «Ходили и ходят определенные слухи об удалении и мерах против других профессоров (называли и называют: Умова, Зелинского, меня, Тимирязева). Говорят, предназначено к удалению 22 профессора»25. В Петербурге среди других уволен Гревс – один из самых демократических профессоров, большой друг студентов. Он остался только преподавателем Бестужевских женских курсов. «Видел вчера Гамбарова (уволенного профессора. – Г. А.). Единственной причиной, выставляемой против него, – его образ мыслей, несогласный с образом мыслей министерства. Выгонять человека из-за “образа мыслей” – верх цинизма…» Вернадский стал подумывать об уходе из университета.

Между тем во исполнение царского указа в Киеве в 1901 году 183 студента были отданы в солдаты, что вызвало взрыв негодования по всем университетским городам. В Москве на митинге в актовом зале университета принимается резолюция протеста. Начальство вызвало войска. Студентов препроводили в здание манежа напротив, а потом начали партиями отправлять в Бутырскую тюрьму.

Началось следствие, которое не кончилось ничем, потому что в Петербурге студент П. Карпович выстрелом смертельно ранил министра просвещения Н. П. Боголепова. В чехарде насилия, нараставшего как снежный ком, наступила неопределенная заминка. Но студентов из Бутырок выпустили.

В Государственном совете, где разбиралось положение в университетах, вдруг поднялся старый заслуженный генерал, сподвижник Скобелева еще по Русско-турецкой войне, Петр Семенович Ванновский. Он произнес хорошую речь, в которой призывал не усугублять положение репрессиями. Нужны реформы.

Результат речи оказался неожиданным. Царь назначил Ванновского министром просвещения – типично русский анекдот. Генерал, по-видимому, отличался прямым и решительным характером и здравым смыслом, но вряд ли был сведущ в просвещении. Тем не менее он начал свою деятельность созданием комиссии по реформе и разослал по университетам циркуляр с предложением всем, кто пожелает, присылать в нее свои соображения по реформированию высшей школы.

Вернадский откликнулся немедленно. Он написал целую брошюру, напечатал ее в университетской типографии и направил в комиссию Ванновского. Она дает яркое представление о его взглядах на то, каким должен быть университет.

Почему профессор стремится к свободе преподавания своего предмета так, как он считает нужным? Что тут, каприз независимой личности? Нет, за его желанием стоит вся многовековая традиция свободы.

«Университеты представляют особые организации, которые только частью своих интересов связаны с государством или обществом. Основы их строя покоятся в вечных областях мысли и истины. Подобно церковным организациям, они могущественно влияют на государство и общество, до известной степени неизбежно отражают происходящие там течения, и в то же время имеют независимую от них вековую жизнь, связанную с созидательным научным вековым трудом. Временами в них особенно резко проявляется общественное недовольство или настроение, но это лишь тогда, когда в них самих, в их внутреннем строе нарушена нормальная жизнь. То же самое мы наблюдаем в истории церковных организаций.

Задача реформы заключается в том, чтоб дать им известную опору и устойчивость для продолжения непрерывной, энергичной научной работы, для умственного развития и выработки сознательной личности в молодом подрастающем поколении. Тогда в значительной степени ослабнет влияние внешних брожений»26.

Недаром тут рисуется образ церкви. Университет должен напоминать монастырь по своей организации: полная независимость извне и строгая организация внутри. Только самостоятельная и независимая личность может познавать мир и быть руководителем молодежи. Если государство хочет от высшей школы пользы, оно должно поклониться истине. Вернадский дает выпуклую историю университетского устава в России, полную интриг, некомпетентности, ведомственных амбиций, историю появления устава 1884 года. Но вся беда заключается в том, что не основанный на требованиях науки и истины устав провести в жизнь невозможно при всем желании. Ректоры и советы только делают вид, что выполняют, на самом деле – выкручиваются. В результате за 20 лет преподавание и положение в несвободных университетах полностью расстроено, что и проявилось в студенческих волнениях 1899 года.

Автор предлагает:

полную автономию университетской профессорской корпорации;

строго определить границы власти попечителя учебного округа;

разрешить студенческие организации;

ликвидировать инспекцию.

Стоит ли говорить, что из генеральской затеи ничего не вышло. Все предложения потонули навсегда в комиссии, а сам генерал в 1904 году умер. Перед революцией академическая жизнь кое-как восстановилась, а в 1905 году снова почти прекратилась.

Так же, как и Вернадский, думали Трубецкой и другие московские и питерские профессора. Поток статей и предложений нарастает. 27 ноября в «Русских ведомостях» появляется статья Тимирязева «Академическая свобода», в которой предлагается созвать съезд профессоров. А 10 ноября, сразу после второго земского съезда в новой газете «Наши дни» Вернадский публикует исключительно яркую статью, где призывает по почину земцев собраться «самочинно» и создать свой профессиональный союз.

«…Надо создать единение профессорских коллегий организацией профессорских съездов, созданием “Ассоциации для достижения академической свободы и для улучшения академической жизни”. Идея съездов на каждом шагу вызывается современной русской жизнью. Съезды земцев, адвокатов, городских представителей проложили путь, по которому должны пойти профессора, если они хотят, чтобы их нужды были услышаны, чтобы положение их стало более достойным и правильным, чтобы университетские порядки были улучшены. Мысль о профессорском съезде уже давно носится в академической среде, о ней толковали в Комиссии Ванновского, но она замерла и заглохла в тенетах бюрократической мглы». Вместе с тем правильное разрешение университетского вопроса возможно только, писал он, «при осуществлении в стране гарантий элементарных прав человеческой личности»27. Статья затронула самый нерв жизни высшей школы. Один за другим появляются отклики, среди которых статьи А. П. Павлова, П. Ф. Лесгафта, Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. Профессор С. С. Салазкин в статье «Что такое профессор – чиновник или нет?» назвал выступления Трубецкого, Тимирязева, Вернадского бодрым началом, за которым последует объединение. В «Русских ведомостях» огромной статьей под названием «Забытая наука и униженное звание» поддержал брата Иван Михайлович Гревс.

Затем эстафету подхватил Сергей Ольденбург, к тому времени уже академик. Он вошел в инициативную группу, опубликовавшую знаменитую «Записку 342-х», которая должна была появиться в той же газете «Наши дни» в начале января, но из-за Кровавого воскресенья напечатана лишь 19-го. Ее подписали все видные ученые и преподаватели, в том числе 16 академиков. По этому поводу у Ольденбурга как у непременного секретаря академии состоялось неприятное объяснение с ее президентом, великим князем Константином (он же поэт К. Р.). Великий князь пытался заставить академиков взять назад свои подписи, но безуспешно. Ольденбург твердо заявил, что академики – не государственные служащие (им чины, кстати, не шли), они имеют право выражать свои взгляды открыто.

В «Записке» энергично и кратко обрисовывалось положение во всех звеньях школы и делался вывод о связи академической и политической свободы: «Присоединяясь к этим заявлениям мыслящей России (второго земского съезда. – Г. А.), мы, деятели ученых и высших учебных заведений, высказываем твердое убеждение, что для блага страны, безусловно, необходимо установление незыблемого начала законности и неразрывно с ним связанного начала политической свободы»28.

«Записка 342-х» имела еще более громкий отклик в стране. В газету со всех сторон посыпались письма с просьбой присоединить их подписи к записке. Через месяц их стало уже 1500.

Наконец в марте 1905 года в Москве созывается делегатский съезд, который и заложил основы Академического союза. От Московского университета выступал Вернадский, от Петербурга – Гревс. В августе прошел второй съезд. «В бюро [Академического союза] мне удалось провести мой проект, – пишет Вернадский, – немедленно открыть учебные заведения и вызвать агитацию за условия, обеспечивающие спокойную академическую жизнь – свободу собраний, легализацию политических партий, свободу слова. Не знаю, удастся ли на съезде. <…> По-видимому, московское начальство колеблется – что делать с нашим съездом. Но вот будет глупость, если они разрушат съезд при таком его решении!!»29

И тайными, и явными путями движется история. Когда на приеме земских и городских деятелей в Петергофе царь отозвал в сторону Трубецкого, то говорил с ним и об университетах. Князь объяснил основные требования профессоров. Николай попросил написать ему специальную записку, но подать ее не через бюрократов Министерства просвещения, а напрямую, через министра двора.

В июне Сергей Николаевич ее сочинил и подал. Он предлагал ввиду полной дезорганизации учебы закрыть университеты на полгода, за это время передать власть советам профессоров и провести реформу, а в январе университеты открыть.

Суть реформы: власть – советам; полная автономия; упразднение инспекции; вернуть уволенных преподавателей; разрешить студенческие организации.

Царь откликнулся быстро. В августе он издал «Временные правила», устанавливающие все главные требования Трубецкого. По старому обычаю: дал свободу. Автономия университетов была провозглашена.

* * *

Третьего сентября 1905 года совет Московского университета собрался на историческое заседание: первые выборы ректора. В 46 записках стояла фамилия Трубецкого. Ближайший за ним претендент снял свою кандидатуру, поскольку значился только в восьми. При голосовании за Трубецкого подано 56 шаров из 77.

Поблагодарив коллег за честь, Сергей Николаевич сказал:

– Мы отстоим университет. Чего бояться нам? Университет одержал великую нравственную победу. Мы получили разом то, чего желали. Мы победили силы реакции. Неужели бояться нам общества, нашей молодежи? Ведь не останутся они слепыми к торжеству светлого начала в жизни университета…

Но революция пришла отнюдь не в белых перчатках. Университет в центре бурлящей Москвы. Студенты чувствуют себя борцами за свободу, и иногда их протест принимает странные формы. В одном из писем к П. Струве С. Франк сообщает о разгроме химической лаборатории Вернадского, который, по словам Франка, «пришел в бешенство», хотел писать в газеты, и его еле уговорили не нападать на «нашу славную молодежь».

Тем временем во дворе университета, в аудиториях шныряют типы явно не студенческого вида, подпольщики и агитаторы.

Трубецкой обращается к студентам, доказывая, что академическая свобода – это не свобода митингов и демонстраций, а университет – не народная площадь и никогда ею не будет.

Княжна Ольга Трубецкая вспоминает, что брат предчувствовал: недолгим будет его ректорство. 28 сентября он выехал в Петербург к министру просвещения с резолюцией совета, где говорилось, что нежелательные в стенах университета собрания и митинги лучше всего будут устранены разрешением в стране свободы слова. Тогда прекратятся агитация и возбуждение студенчества посторонними личностями в стенах университета.

Двадцать девятого сентября его принял министр, а после попросил остаться на совещание по выработке нового устава университетов. Трубецкой остался, выступал, вносил поправки. Но примерно в семь вечера он почувствовал себя плохо. Его уложили в кабинете товарища министра на диван. Профессор-медик из Варшавы Щербаков оказал первую помощь. Сергей Николаевич начал бредить и потерял сознание. Карета «скорой помощи» отвезла его в Еленинскую больницу. В 12 часов ночи он, не приходя в сознание, умер от кровоизлияния в мозг.

Все вдруг осиротели. Интеллигенция увидела, что без Трубецкого в общественной жизни разверзлась пропасть.

Провожал его весь Петербург. А встречала гроб с телом вся Москва.

Вернадский узнал о смерти Трубецкого в Тамбове, на земском собрании и немедленно выехал в Москву. Успел прямо к похоронам, где единственный раз в жизни, может быть, расплакался. В старости вспоминал, что смерть смела человека, который мог бы направить в другую сторону весь ход событий. Пройдя через весь последующий трагический опыт, он имел право так сказать.