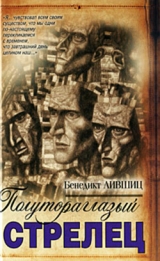

Текст книги "Полутораглазый стрелец"

Автор книги: Бенедикт Лившиц

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИПервые переводы Лившица из французской поэзии относятся к 1908 г. (см. «Автобиографию»). Органически связанные с его оригинальной поэзией переводы из А. Рембо, Т. Корбьера и М. Роллина составили раздел в ФМ. О намерении Лившица издать сборник переводов еще в начале 20-х гг. сообщал журнал «Россия» (1923, № 7, с. 31). Публикацией перевода ст-ния В. Гюго «Форты» в «Смене» (1929, 15 декабря) открылась серия публикаций в периодике. В декабре 1930 г. Лившиц сдал в изд-во «Academia» «Антологию французских поэтов XIX и XX веков», которую считал «главнейшей своей переводной работой» и которую дорабатывал в 1931 г. по замечаниям А. В. Луначарского (ЦГАЛИ). В архиве изд-ва сохранилось неопубликованное предисловие Лившица к этой книге (1930):

«Втиснуть в рамки полутора тысяч стихов неисчерпаемое богатство французской лирической поэзии XIX и XX века – задача неразрешимая. Любая антология, даже во много раз превосходящая объемом предлагаемый сборник, вынуждена оставлять в стороне огромное количество первоклассных произведений. Выбор, преследующий определенную цель – экспозицией материала дать характеристику не только главнейших направлений и школ, но и творчества отдельных, наиболее значительных поэтов, – не может, таким образом, быть делом случайным. Личное пристрастие переводчика, являющееся в немалой мере залогом удачной передачи оригинала, все же не должно быть решающим моментом в вопросах этого выбора. Мне кажется поэтому уместным изложить принципы, которыми я руководствовался при составлении настоящей антологии.

Прежде всего, разумеется, приходилось принимать во внимание удельный вес поэта: значение и роль его в истории французской поэзии, влияние на современников и на последующие литературные поколения. Рассматриваемая под этим углом французская лирика XIX и XX века представляется как бы мостом, переброшенным от эпохи раннего романтизма к нашим дням и утвержденным на трех неравных, постепенно понижавшихся устоях: Гюго – Рембо – Валери. В соответствии с такой концепцией, трем перечисленным поэтам отведено наибольшее место в антологии.

Наряду с этим, я считал необходимым соображаться с наличием существующих переводов и сводил до минимума количество стихов в тех случаях, когда поэт был уже знаком русскому читателю. Отличные переводы Брюсова, Сологуба, Волошина, Гумилева, Олерона позволили мне, в изъятие из общего правила, обязывавшего к соблюдению «законных» пропорций, представить Бодлера, Верлена, Готье, Верхарна и Эредиа – одним-двумя стихотворениями – только для того, чтобы наметить хотя бы пунктиром место каждого из них в общем развитии французской лирики.

Третьим фактором, влиявшим на мой выбор, было стремление дать наиболее типичные вещи поэта, особенно если он до сих пор был известен произведениями менее, а иногда и вовсе нехарактерными для него. Например, у Малларме мною взяты стихи не парнасского его периода, особенно привлекавшего к себе внимание переводчиков, а сонет из того «иррационального» цикла, в котором только и раскрывается подлинный Малларме.

Наконец, в тех случаях, когда творчество поэта было представлено существующими переводами достаточно полно, я полагал, напротив, нелишним отбирать вещи хотя и не «центральные», но вместе с тем могущие несколько изменить традиционный ракурс литературного облика.

Все эти соображения зачастую сталкивались друг с другом, побуждая меня отдавать предпочтение порой одному, порой другому принципу, вследствие чего настоящая антология, при всем желании ее составителя избегнуть «вкусового» разрешения возникавших перед ним коллизий, не может быть свободна от упрека в субъективном подходе к охватываемому материалу» (ЦГАЛИ). Эта книга вышла в 1934 г. в изд-ве «Время»: Лившиц Б. От романтиков до сюрреалистов. Антология французской поэзии. Предисл. В. Саянова, примеч. Н. Рыковой. Л., 1934 (рец.: «Вечерняя Москва», 1934, 4 августа, Н. Коварский; «Лит. газета», 1934, 8 августа, без подписи; «Звезда», 1935, № 2, с. 244–246, М. Гутнер). В значительно расширенном (примерно на одну треть) виде антология была переиздана в 1937 г.: Лившиц Б. Французские лирики XIX и XX веков. Л., 1937 (рец.: ЛО, 1937, № 18, 25 сентября, с. 28–33, В. Александров). Третье издание этой антологии, дополненное рядом новонайденных переводов Лившица (в частности, из В. Гюго и А. Жида) и фрагментами его статьи «В цитадели революционного слова» (1919), было осуществлено в серии «Мастера поэтического перевода» (вып. 11): У ночного окна. Стихи зарубежных поэтов в переводе Бенедикта Лившица. Сост. и предисл. В. Козового. М., 1970. Откликом на это издание явилась статья Е. Эткинда «Мастер поэтической композиции (Опыт творческого портрета Бенедикта Лившица)» в кн.: «Мастерство перевода». Сб. 8, М., 1971, с. 187–223.

Издание 1970 г. положено в основу настоящего раздела и дополнено переводами из Ж.-Б. Мольера и М.-Ж. Шенье. Известно, что Б. Лившиц переводил также Ронсара, Вийона, Маро, Дю Белле, Дюпорта (см. его письма к Г. Леонидзе от 27 февраля 1936 г. и 23 февраля 1937 г. – КО, с. 71). Эти переводы, как и переводы трагедий Ж. Расина «Федра» и Корнеля «Цинна» и «Полиевкт», а также стихотворений древнееврейского поэта Ибн Эзры (см. переписку Лившица с изд-вом «Academia» – ЦГАЛИ) не найдены. Четырехстишие из явления 1-го действия 1-й трагедии Корнеля «Цинна» в переводе Лившица см. в примеч. Н. Я. Рыковой к ее переводу «Возвращения с озера Чад» А. Жида (Жид А. Собр. соч. в 4-х тт., т. IV. Л., 1936, с. 158):

Нетерпеливое желанье – жажда мщенья,

Отцовской гибели прямое порожденье,

Дитя злопамятства, взлелеянное мной

И слепо слитое со скорбью роковой…

Кроме того, переводы отдельных строф А. Рембо см. в кн.: Ж.-М. Kappe. Жизнь и приключения Жана-Артура Рембо. Л., 1927.

В 1920—1930-х гг. Б. Лившиц продуктивно работал и в области перевода и редактирования иностранной, главным образом французской, прозы и драматургии. Ср. в письме к Д. Бурлюку от 26 января 1925 г.:«…через мои руки проходит едва ли не вся современная французская литература. Это в смысле материальном меня устраивает, но не дает никакого внутреннего удовольствия» (CR, 1966, № 60, р. 95).

В примечаниях к наст. разделу первопубликации не указываются. Биографические справки о французских поэтах, стихи которых перевел Лившиц, подготовлены Н. Я. Рыковой, об украинских и грузинских – П. М. Нерлером.

Мольер (Жан Батист Поклен, 1622–1673) – крупнейший французский драматург. Лившиц переводил ст-ния Мольера для Собр. соч. Мольера в изд-ве «Academia». В архиве изд-ва сохранились авт. списки переводов шести ст-ний Мольера (ЦГАЛИ). В издание 1939 г. (Мольер. Собр. соч., Л., т. 4, 1939) вошло семь ст-ний (все без указания имени переводчика), в том числе ст-ние «Благодарность королю», отсутствующее в архиве, но переведенное также Лившицем, о чем имеется свидетельство в письме к Г. Леонидзе от 27 февраля 1937 г., где Лившиц сообщает о том, что «перевел всю лирику Мольера» (КО, с. 72).

144. Это полушутливое послание написано в благодарность за получение Мольером королевской пенсии, незначительной по сумме, но служащей знаком признания его как поэта. Ст-ние было выпущено отдельным изданием в 1663 г.

145. Ламот ле Вайе (1583–1672) – французский философ-скептик. Его сын, аббат Ле Вайе, друг Буало и поклонник Мольера, умер в 1664 г. В последних строках прозаической приписки – намек на горе самого Мольера, потерявшего сына.

146. Четверостишия написаны, по-видимому, по просьбе Ф. Шово, художника, неоднократно рисовавшего фронтисписы для комедий Мольера. На гравюре изображены праведники, монахи ордена Милосердия, приковавшие себя цепями к престолу богоматери, а в глубине – грешники, гибнущие в адском пламени.

147. Игра в буриме вошла в моду во Франции в салонах середины XVII в. Сонет обращен к принцу Конде, поддерживавшему Мольера в борьбе за «Тартюфа». Кутра – место битвы, в которой Генрих Наваррский одержал в 1587 г. победу над герцогом Жуайезом.

148. Сонет обращен к Людовику XIV в связи с победой французской армии над австрийскими войсками и захватом провинции Франш-Конте (1668).

150. Поэма о живописи написана Мольером по поводу «славы», т. е. фрески в куполе собора Валь-де-Грас в Париже, созданной художником-классицистом Пьером Миньяром (1610–1695). На плафоне было изображено более 200 фигур евангельских и библейских персонажей, созерцавших Святую Троицу, а также королева Анна Австрийская, мать Людовика XIV, подносящая богу модель собора. Мольер был связан с Миньяром личной дружбой, и его поэма явилась ответом на поэму Шарля Перро «Живопись» (1668), прославлявшую другого мастера – Шарля Лебрена и игнорировавшую Миньяра. Ряд теоретических суждений о живописи Мольер заимствовал из латинского стихотворного трактата «О живописном искусстве» художника Дюфренуа, друга Миньяра. Двадцатилетнего труда – собор монастыря Валь-де-Грас строился 20 лет (1645–1665). Прославь монархини обет богоугодный – собор был построен во исполнение обета, данного Анной Австрийской в день рождения сына после 22 лет бесплодного брака. Зевксис и Апеллес – знаменитые древнегреческие живописцы V–IV вв. до н. э. Карраччи Аннибале (1560–1609) и Романо Джулио (1492 или 1494–1546) – знаменитые итальянские живописцы. Кольбер Ж.-Б. (1619–1683) – министр финансов при Людовике XIV, знаменитый тем, что сумел остановить расточительство короля, был также главным управителем всех дворцовых зданий. Одно время Кольбер, поддерживавший Ш. Лебрена, угрожал Миньяру изгнанием. Три чуда в образе различных трех картин – имеются в виду картины Миньяра, заказанные Кольбером для церкви св. Евстахия, прихожанином которой был министр.

Ламартин А. (1790–1869) считается наряду с Мюссе и Виньи главным представителем романтизма во Франции. Расцвет его литературной деятельности приходится на 20-е и 30-е годы прошлого столетия, когда выходят сборники «Поэтические раздумья» (1820), «Новые поэтические раздумья» (1823), «Поэтические гармонии и реминисценции» (1830) и др. Ламартин в эпоху Июльской монархии был оппозиционным деятелем и после революции 1848 г. ненадолго стал министром иностранных дел.

151. Владычица теней — Селена, богиня Луны. Колесница Авроры — здесь: заря. Аквилон — северный ветер.

Гюго В. (1802–1885) – один из самых крупных поэтов-романтиков. Был автором сборников «Оды и разные стихотворения» (1822), «Восточные мотивы» (1829), «Осенние листья» (1831), «Лучи и тени» (1840) и др. Наиболее значительные из поэтических произведений Гюго – политические и сатирические стихотворения (сб. «Возмездия», 1853) и философская лирика («Созерцания», 1856 – два тома).

153. Вергилиевы годы – Вергилий жил в 70–19 до н. э. Эреб – царство мертвых.

154. Альдебаран – звезда первой величины в созвездии Тельца. По этому ст-нию назван сборник переводов Лившица. Семисвешник Медведицы – созвездие Большой Медведицы (в форме ковша), состоящее из 7 ярких звезд. Зенит и надир – противоположные друг другу точки небесной сферы.

155. Ирменсул (древнегерм. миф.) – идол древних саксов, священный столб из ствола дерева. Иегова – см. примеч. № 64. В Гефсимании Додонин глac звучит – здесь сопрягаются Гефсиманский сад из Нового Завета с дубовой рощей возле древнегреческого города Додона, шелест которой принимали за предсказания оракула. Синай – см. примеч. № 134. Веда – древний памятник индийской литературы.

156. Глаз Тельца – см. примеч. № 154. Арно – река в Италии, на ней стоит Флоренция, родина Данте. Авон (Эвон) – река в Англии, в Стратфорде-на-Эвоне родился Шекспир. Каллиопа, Полимния (Полигимния) и Эрато (греч. миф.) – музы красноречия, танца и поэзии. Немезида (греч. миф.) – богиня возмездия. Халдея – см. примеч. № 110.

157. Дюрер А. (1471–1528) – выдающийся немецкий живописец и график.

158. Сен-Клу – дворцовое предместье Парижа, летняя резиденция королей.

159—162.Ганнибал (246–183 до н. э.) – карфагенский полководец, с неимоверными трудностями пересек Пиренеи и Альпы и разбил римлян при Каннах (216 до н. э.). Аттила (?—453) – предводитель гуннов, опустошивших Восточную Римскую империю, Галлию и Сев. Италию. Ней С.-М. (1769–1815) – маршал Франции, командующий корпусом под Аустерлицем. О, Ватерло! – 18 июня 1815 г. в битве под Ватерлоо (Бельгия) соединенные англо-голландские и прусские войска под водительством герцога Веллингтона А. (1769–1852) и генерал-фельдмаршала Блюхера Г. (1742–1819) разгромили французскую армию Наполеона I и маршала Груши Э. (1766–1847), что привело ко вторичному отречению Наполеона I от престола. Тамбурмажор – унтер-офицер, предводитель барабанщиков полка. Фридланд (Вост. Пруссия) – здесь в 1807 г. Наполеон одержал победу над русскими войсками, следствием чего был Тильзитский мирный договор. Риволи (Италия) – здесь в 1797 г. Наполеон победил австрийцев. Как оный римлянин, парфянином сраженный – Марк Лициний Красс (ок. 115—53 до н. э.), римский триумвир, погиб в битве с парфянами под Каррами. Сын – пленник, а жена – изменница – сын Наполеона, герцог Рейхштадтский (1811–1832), после падения Империи жил в Австрии, а жена Наполеона, австрийская принцесса Мария-Луиза, была в браке с графом Нейпергом. Маренго (Италия) – место победы Наполеона над австрийцами (1800). Его сражения при Тибре и при Ниле, Дунайские – имеются в виду египетский поход (1798–1799) и осада Наполеоном Ульма на Дунае (1808). Сэр Гудсон Ло – английский генерал, тюремщик Наполеона на о. Святой Елены. Рефаимы (евр. миф.) – племя великанов, уничтоженных потопом. Зенит, надир – см. примеч. № 154. Кир II Великий (?—530 до н. э.) – основатель государства Ахеменидов, завоеватель Мидии, Лидии, греческих колоний в Малой Азии, Вавилона, Месопотамии и др. Иегова – см. примеч. № 64.

164. Аустерлиц (Моравия) – место решающей победы Наполеона над русско-австрийской армией под командованием М. И. Кутузова (1805).

166. Карл – карлик. Эсслинг (Австрия) – битва, в ходе которой австрийцы прострелили Наполеону шляпу. Аркольский орел – Наполеон I. Аркола – итальянский город, где в 1796 г. Наполеон разбил австрийцев. Терсит уж родственник Ахилла Пелиада – Терсит в «Илиаде» – трус и урод, противопоставляемый герою и воину Ахиллу. У Гюго Терсит – Наполеон III, претендующий на роль Ахилла. Мюрат И. (1767–1815) – маршал Наполеона, впоследствии неаполитанский король. Аттила – см. примеч. № 159–162. Маскарилья – персонаж нескольких комедий Мольера, тип вороватого слуги или «императора жуликов». Дейц – шпион Июльской монархии, выдавший в 1832 г. заговор герцогини Беррийской. Мокар (Моккар) (1791–1864) – секретарь Луи-Наполеона и один из организаторов декабрьского переворота. Дюрок, герцог (1772–1813) – гофмаршал Наполеона I, убит не под Рейхенбахом, а под Вурцене. Лассаль (1775–1809) – генерал-кавалерист, погиб в победном для Наполеона бою с австрийцами при Ваграме в 1809 г. Коленкур (1777–1812) – офицер-кавалерист, убит под Москвой. Мондови (Италия) – место победы Наполеона над пьемонтской армией в 1796 г.

167. Вифлеемская заря – здесь, по-видимому, имеется в виду зарождение христианства.

168—172. Брут, падая на меч, Катона не дивит – Брут (85–42 до н. э.) – глава заговора и один из убийц Кая Юлия Цезаря. Покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч, как и Катон Младший, или Утический (95–46 до н. э.) – философ-стоик, республиканец, противник Цезаря. Ложно обвиненному в государственной измене писателю, автору «Утопии» Т. Мору (1478–1535) было предложено прощение в случае его раскаяния. Мор отказался и был казнен. Фрозий (Фрасий) – прорицатель, предсказавший, что для плодоносного урожая в Египте всех чужестранцев должны убивать на алтаре Зевса. Как чужестранца, его убили первым. Сократ (ок. 470–399 до н. э.) – греческий философ, был приговорен к смерти и принял яд цикуты. Анит – один из обвинителей Сократа. Дыры на руках Христовых – стигматы: дыры от гвоздей, которыми был прибит распятый Христос. Стола – одежда матроны у древних римлян, символ законного брака.

Виньи А. (1797–1863) – романтик «байронического» направления. Его основная поэтическая эмоция – стоический пессимизм. Ранние поэтические произведения вошли в сб. «Поэмы» (1822), «Древние и современные поэмы» (1826), поздние – в сб. «Судьбы» (1863). Виньи был также автором исторических романов, новелл и драматических произведений.

173. Паладины – сподвижники Карла Великого, позднее – доблестные рыцари, преданные своему государю или даме.

Мюссе А. (1810–1857) – поэт-романтик, склонный к отвлеченным медитациям и к поэтическому пессимизму. Его лирике свойственны эмоциональная насыщенность, четкость и яркость образов. Лучшая его книга стихов – «Испанские и итальянские сказки» (1830), знамениты также цикл поэм «Намуна» (1832), «Ролла» (1833), «Ночи» (1835–1837), роман «Исповедь сына века» (1836).

175. Пракситель (ок. 390 – ок. 330 до н. э.) – знаменитый древнегреческий скульптор.

Беранже П.-Ж. (1780–1857) – наиболее народный из поэтов романтизма. Его революционно-демократические песни-раздумья и песни-сатиры непосредственно вдохновлялись куплетами парижской улицы и кабачков. Этот «низкий» жанр был введен в область высокой литературы. Стихи Беранже были очень популярны в России.

176. Тюильрийский сад – см. примеч. № 14. Сен-Жерменское предместье – аристократический район в Париже.

177. Сент-Пелажи – тюрьма в Париже, где содержались политические заключенные, в т. ч. и писатели (разрушена в 1899 г.). Маршанжи Л. (1782–1826) – французский писатель-монархист. Дюпен А. (1782–1865) – французский политический деятель, служивший всем режимам вплоть до Второй империи Наполеона III.

178. Петр (христ. миф.) – апостол, хранитель райских врат.

Шенье М.-Ж. (1764–1811) – драматический поэт, автор трагедий, сатир и гимнов, внушенных революционным духом, направленных против религиозного фанатизма тирании; младший брат Андре Шенье (1762–1794), казненного на эшафоте за протесты против террора. Переводы Лившица опубликованы в кн.: Песни первой французской революции. Под ред. М. Зенкевича и А. Эфроса. «Academia», М.—Л., 1934.

179. Вольтер (Аруэ) М.-Ф. (1694–1778) – французский писатель и философ. В 1791 г. во время Великой французской революции его прах был перенесен в Пантеон, но в 1814 г. его могила была разорена и останки развеяны. Госсек Ф.-Ж. (1734–1829) – французский композитор, музыкальный деятель Великой французской революции. Речами Брутов пробудил – намек на трагедию Вольтера «Брут» (1731), изображающую Рим царского периода конституционной монархией английского типа. Капитолий – холм, на котором стоял главный римский храм Юпитера; после больших побед к этому храму направлялись триумфальные процессии Юлия Цезаря после победы над галлами, Эмилия Павла после победы над Македонией и др. Ла Барр Ж.-Ф.-Ж. (1747–1766) – французский дворянин, обезглавленный по обвинению в кощунственном уничтожении распятия. Калас Ж. (1698–1762) – торговец-протестант, четвертованный по ложному обвинению в сыноубийстве (М.-Ж. Шенье написал о Каласе драму). За их память вступился Вольтер, добившийся пересмотра дела Каласа и его посмертного оправдания. Отважного орла с гельветских гор – имеется в виду Вольтер, последние годы жизни проведший в имениях Делисе и Ферне в Швейцарии (Гельвеции). Юра – горы во Франции и Швейцарии.

180. Этот гимн был исполнен в годовщину уничтожения во Франции дворянства. Тибр – река в Италии, на которой стоит Рим. Кефис – река в Греции, на которой стоят Афины. Франклин Б. (1706–1790) – изобретатель громоотвода и один из авторов Декларации независимости США.

181. Гимн (на музыку Госсека) был исполнен в Париже в ознаменование освобождения войсками Конвента порта Тулон, отданного перед этим роялистами и жирондистами англичанам. Монтаньяры (Гора) – в период Великой французской революции так называлось якобинское крыло Конвента, занимавшее на заседаниях верхние скамьи (отсюда название – от франц. montagne).

183. Верховное существо – Робеспьером был подготовлен декрет об отмене культа Разума и о признании французским народом существования Верховного существа и бессмертия душ. Гимн был сочинен к 1-му празднику Верховного существа, но его исполнение было запрещено Робеспьером.

Барбье О. (1805–1882) принадлежит к революционным романтикам, его лирика прославляет восставший народ, гневно клеймит реакционные силы и т. д. Барбье издал немало сборников, лучший и самый характерный из которых «Ямбы» (1831), написанный под влиянием Июльской революции 1830 г. Его лирика приобрела широкую известность в России.

184—185. Девяносто третий год – Великая французская революция 1789–1794. О. Барбье сравнивает с ней Июльскую революцию 1830 г.