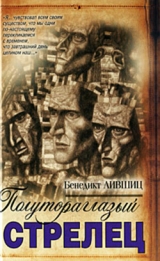

Текст книги "Полутораглазый стрелец"

Автор книги: Бенедикт Лившиц

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)

КАРЛО КАЛАДЗЕ

Одиноко шелестит он,

Черный дуб над Черным морем,

Громом столько раз испытан,

Сколько есть у дуба трещин.

С щебетом морские птицы

День и ночь над ним кружатся,

В клювах принося частицы

Пойманных на небе радуг.

Клювами по поднебесью

Шаря, доставляют росы,

Столько раз залившись песней,

Сколько есть у дуба трещин.

Одиноко шелестит он,

Черный дуб над Черным морем,

Влагой волн насквозь пропитан,

Им разбитых голой грудью.

Дуб как тигр стоит, грознее

Тигра, – только новый корень

Выпускает, свирепея,

После каждой схватки с морем.

Схлынули воды давно. На пустынных

Скалах ущелий их след узнаю.

Черное море, в глубоких притинах

Памяти поступь я слышу твою.

Реки несутся по долам, сквозь горы,

Словно желают былое настичь.

Им, как соратникам, полный задора,

Победоносный кидаю я клич.

Знаю: клокочет уже в многоустом

Говоре воля мятежная их —

И по проложенным заново руслам

Реки и люди прорвутся, как стих.

Солнце зашло. Не сидят, балагуря

Праздно, мужчины в тени алычи.

Пусть оно прячется в скалы, чтоб турий

Рог не настиг его фары-лучи.

Залита лунным серебряным светом

Южная только вершина. Она

Там, за Чорохом, в твердь минаретом

Волею рока давно вкреплена.

Нет полотна величавей и проще

Живописи нависающих скал,

Но зачеркнул его сумерек росчерк,

Чтоб ничего я вокруг не искал.

Строки, подобные горным изломам,

Я, как безмолвье, в стихах зачеркну,

И, прорубая ущелие, с громом

Чорохом врежусь в морскую волну.

ПОЛУТОРАГЛАЗЫЙ СТРЕЛЕЦ

Предисловие[20]20

В первопечатном источнике (см. «Гилея», с. 3) и в сохранившейся авторизованной машинописи первой главы (ЦГАЛИ) ей предшествует небольшое лирическое вступление, которое затем Лившиц вынужден был отбросить и заменить идеологизированным «Предисловием» ко всей книге (см. ПС, с. 309). Так как зарубежное издание «Гилеи» малоизвестно отечественному читателю, здесь это вступление приводится полностью:

«В утренних оползнях сна, уже не сдерживаемых вероналом, мне предлагает себя назойливый образ: многоярусный колизей с опрокинутым вниз головою гипсовым бюстом Гераклита – колумбарий времени.

Оно хранится здесь в несчетных сосудах, начиная с египетских каноп и кончая гумовскими вазами, омерзительными порождениями мюнхенского сецессиона. Каждое поколение представлено урной и имеет доступ к праху своего двадцатилетия.

Среди теней, копошащихся у самого входа, я различаю лица еще живых людей, моих друзей и знакомых.

И все же не тянет меня переступить порог.

Я не историк и не мемуарист.

Как быстро ни стареемся мы, в сорок три года биологически нелепо писать мемуары.

Это не мемуары – а мемауры; у них перекошенное флюсом лицо – застоялись на площадке черной лестницы – и я не вижу в этом никакого стыда.

Откровенное пристрастие – единственный язык, на котором поколение может сговориться с поколением.

В колумбарии времени ниша, предназначенная для моего, еще пуста».

В авторизованной машинописи «Гилеи» после слов «нелепо писать мемуары…» следует важная фраза, свидетельствующая о сложных отношениях Лившица с эпохой начала 1930-х гг.: «У меня затянувшаяся перебранка с нынешним днем литературы, и, стоя на черной лестнице у распахнутой кухонной двери, я поджидаю шарканья его шагов» (ЦГАЛИ). Это вступление можно считать автокомментарием к ст-нию Лившица «Уже непонятны становятся мне голоса…» (1929). Образный строй вступления является, вероятно, непосредственным источником образа времени в ст-нии О. Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», написанном в декабре 1930 г.: «Петербург, у меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок Ударяет мне вырванный с мясом звонок…»

[Закрыть]

Было бы тягостным недоразумением и шло бы вразрез с прямыми намерениями автора, если бы полемика с прошлым и о прошлом, проходящая через эту книгу, была истолкована как желание оживить литературное движение, скончавшееся ровным счетом восемнадцать лет назад.

Русский футуризм (термином, как явствует из дальнейшего, можно пользоваться лишь условно) умер без наследников. Всякие попытки представить ЛЕФ продолжателем дела футуризма порождены смешением понятий, механически переносимых из области политики в область искусства. На всем протяжении этой книги слова «левое» и «правое» применительно к последнему взяты в предостерегающие кавычки, поскольку, позаимствовав множество вещей у Запада, мы пренебрегли мудрой опрятностью его терминологии.

Маяковский – не довод: аргументировать его биографией нельзя, так как к революции он пришел помимо футуризма, если не вопреки ему. Уже в шестнадцатом году «Облако» Маяковского[21]21

Первое издание поэмы Маяковского «Облако в штанах» вышло в сентябре 1915 г.

[Закрыть] разгуливало в штанах его собственного покроя, а не в детских трусиках футуризма.

В основу футуристической эстетики было положено порочное представление о расовом характере искусства. Последовательное развитие этих взглядов привело Маринетти[22]22

О Ф. Т. Маринетти см. гл. 7.

[Закрыть] к фашизму. В своем востоколюбии русские будетляне никогда не заходили так далеко, однако и они не вполне свободны от упрека в националистических вожделениях.

Доказывать несостоятельность расовой теории в наши дни уже нет никакого смысла. Но в плане ретроспективном я счел небесполезным вскрыть и эти политические предпосылки ошибочной эстетики, в образовании которой я принимал непосредственное участие.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Гилея[23]23

Гилея («лесная») – древнегреческое название области в Скифии (Геродот. История, кн. IV). Наименование этой местности в устье Днепра (в селе Чернянка Нижне-Днепровского уезда Таврической губернии в 1907–1914 гг. проживала семья Бурлюков) стало названием группы кубофутуристов-«будетлян», возникшей в начале 1910 г.

[Закрыть]

I

Та полоса моей жизни, о которой я хочу рассказать, началась в декабре одиннадцатого года, в маленькой студенческой комнате с окном, глядевшим на незастроенный Печерск.[24]24

Печерск – район Киева, получивший название от Киево-Печерской лавры. Лившиц жил в квартире родителей на ул. Тарасовской (д. 14, кв. 21), из окон которой в то время открывался вид на Печерск.

[Закрыть] Мои университетские дела были сильно запущены: через пять месяцев мне предстояло держать государственные экзамены, а между тем о некоторых предметах я имел еще весьма смутное представление, так как ничем, кроме римского права и отчасти гражданского, не занимался. В ту пору у меня были все основания считать себя сложившимся поэтом: около года как вышла из печати «Флейта Марсия», за которую Брюсов не побоялся выдать мне патент в «мастерстве»;[25]25

О ФМ и отзыве В. Брюсова см. вступит. статью, с. 6. Брюсов упоминал Лившица и впоследствии – см. обзоры в «Русской мысли» (1913, № 3; 1914, № 5); ср. также выпад против Брюсова в манифесте Лившица «Освобождение слова» и в коллективном «Идите к черту» (гл. 6, с. 459).

[Закрыть] около года как, покончив с этапом, нашедшим себе выражение во «Флейте», я терзался поисками новой формы, резко отличной от всего, что я делал. И все же, полностью захваченный работой над стихом, живя по-настоящему только литературными интересами, я не допускал мысли, что это может стать моей профессией, и продолжал, правда чрезвычайно медленно, двигаться по рельсам, на которые попал еще в девятьсот пятом году, поступив на юридический факультет.

Однажды вечером, когда я уже собирался лечь в постель, ко мне в дверь неожиданно постучалась Александра Экстер.[26]26

Экстер А. А. (1882–1949) – живописец и театральный художник, близкий друг Лившица по Киеву, ей посвящены цикл «Пан и Эрос» из ФМ (см. № 16–20), ст-ния № 24, 44 из ВС и ст-ние в прозе «Люди в пейзаже»; с конца 1924 г. жила в Италии, а затем во Франции. См. новые материалы о ней: Горбачов Д. Вчителька багатьох. – «Украiна», 1984, № 45, с. 13; «Всесвiт», 1988, № 10, с. 168–176.

[Закрыть] Она была не одна. Вслед за нею в комнату ввалился высокого роста плотный мужчина в широком, по тогдашней моде, драповом, с длинным ворсом, пальто. На вид вошедшему было лет тридцать, но чрезмерная мешковатость фигуры и какая-то, казалось, нарочитая неуклюжесть движений сбивали всякое представление о возрасте. Проянув мне непропорционально малую руку со слишком короткими пальцами, он назвал себя:

– Давид Бурлюк.[27]27

Бурлюк Д. Д. (1882–1967) – поэт, художник, теоретик искусства, издатель, организатор группы кубофутуристов «Гилея», называвший себя «отцом российского футуризма». Трехлетняя борьба – вместе с М. Ларионовым Д. Бурлюк был организатором одной из первых новаторских выставок – «Етефанос» (Москва, 1907–1908). См. также ст-ние № 50.

[Закрыть]

Приведя его ко мне, Экстер выполняла не только мое давнишнее желание, но и свое: сблизить меня с группой ее соратников, занимавших вместе с нею крайний левый фланг в уже трехлетней борьбе против академического канона.

В 1908 году, когда Бурлюки впервые появились со своей выставкой в Киеве,[28]28

Выставка «Звено» состоялась в ноябре 1908 г. в Киеве. Ее устроителями вместе с братьями Бурлюками были Н. И. Кульбин и А. Экстер. Кроме Бурлюков (Давид, Владимир и сестра Людмила Бурлюк-Кузнецова), экспонировавших на выставке 65 холстов и рисунков, петербургских и московских художников (М. Ларионов, Н. Гончарова, А. Лентулов, П. Бромирский, А. Фонвизин и др.), в ней участвовали также местные мастера (А. Экстер, А. Богомазов, E Прибыльская и др.). Посетителям выставки раздавали листовку Д. Бурлюка «Голос импрессиониста в защиту живописи».

[Закрыть] я еще не был знаком с Экстер и мало интересовался современной живописью. Только в следующем году, начав бывать у Александры Александровны, я у нее в квартире увидал десятка два картин, оставшихся от «Звена» и поразивших мой, в то время еще неискушенный, глаз.

Теперь, двадцать лет спустя, глядя на одну из них,[29]29

Эта работа Д. Бурлюка не сохранилась. В собрании Лившица находились картины и рисунки Д. и В. Бурлюков, А. Экстер, Н. Кульбина, И. Пуни, В. Чекрыгина, М. Шагала, Ф. Леже, И. Рабиновича и др. В 1933 г. в ГРМ от Лившица поступили три картины Экстер, несохранившаяся четвертая ее работа из собрания поэта (конструктивная композиция, 1918) была репродуцирована в сб. «Гермес» I, Киев, 1919.

[Закрыть] висящую над моим письменным столом, я с трудом могу дать себе отчет, что в этой невинной пуэнтели, робко повторявшей опыты Синьяка,[30]30

Пуэнтель (от франц. «pointiller») – писать или рисовать точками, отсюда «пуантилизм». Синьяк Поль (1863–1935) – живописец-постимпрессионист, писавший картины раздельными мазками чистого цвета.

[Закрыть] казалось мне дерзновением, доведенным до предела. Необходимо, впрочем, оговориться: в те лихорадочные годы французская живопись, по которой равнялась наша русская, с умопомрачительной быстротой меняла одно направление на другое, и вещи Ван-Донгена, Дерена, Глеза, Ле-Фоконье, привезенные в десятом году Издебским,[31]31

Издебский В. А. (1882–1965) – одесский скульптор, организатор выставок «Салон I» и «Салон II». На выставке «Салон I» («Интернациональная выставка картин, скульптур, гравюры и рисунков»), состоявшейся в Одессе, Киеве, Петербурге и Риге (4 декабря 1909 – 7 июля 1910), кроме русских художников, приняли участие французские мастера Брак, Вламинк, Глез, Марке, Матисс, Метценже, Руссо, Синьяк, Ле-Фоконье, Ван-Донген. Работы Дерена, по-видимому, не экспонировались.

[Закрыть] оставляли далеко позади простодушные новаторские искания участников «Звена».

Выставка Издебского сыграла решающую роль в переломе моих художественных вкусов и воззрений; она не только научила меня видеть живопись – всякую, в том числе и классическую, которую до того я, подобно подавляющему большинству, воспринимал поверхностно, «по-куковски»,[32]32

По-куковски – т. е. «по-туристски», имеется в виду известная туристическая контора Т. Кука, отделения которой находились во многих странах мира.

[Закрыть] – но и подвела меня к живописи, так сказать, «изнутри», со стороны задач, предлежащих современному художнику.

Это было не только новое видение мира во всем его чувственном великолепии и потрясающем разнообразии, мимо которого я еще вчера проходил равнодушно, просто не замечая его: это была, вместе с тем, новая философия искусства, героическая эстетика, ниспровергавшая все установленные каноны и раскрывавшая передо мной дали, от которых захватывало дух.

Именно этой стороной, возможностью переключения своей революционной энергии и первых, уже конкретных, достижений в сферу слова, загнанного символистами в тупик, французская живопись первого десятилетия больше всего говорила моему воображению, ближе всего была моему сердцу. Как перенести этот новый опыт, эти еще не конституированные методы работы в область русского стиха, я, разумеется, не знал и знать не мог, но твердо верил, что только оттуда свет, с берегов Сены, из счастливой страны раскрепощенной живописи.

Давид Бурлюк был мне знаком не по одним его картинам. В 1910 году в Петербурге вышла небольшая книжка стихов и прозы, первый «Садок Судей».[33]33

Первый сборник поэтов-«будетлян» «Садок судей», напечатанный на обоях в количестве 300 экз., вышел в апреле 1910 г. Название сборника принадлежит Хлебникову.

[Закрыть]

В этом сборнике рядом с хлебниковскими «Зверинцем», «Маркизой Дезэс» и «Журавлем», с первыми стихотворениями Каменского, были помещены девятнадцать «опусов» Давида Бурлюка.[34]34

Каменский В. В. (1886–1961) – поэт-футурист, член «Гилеи», первый «издатель» Хлебникова, редактор CC–I. Сохранилась надпись на кн. «Из топи блат»: «Дорогому В. Каменскому в память запоздавшей на 20 лет встречи – с сердечным расположением Бенедикт Лившиц. 29.III.1929» (ГММ). «Опус» – этим музыкальным термином помечены произведения почти всех участников CC–I.

[Закрыть]

Их тяжеловесный архаизм, самая незавершенность их формы нравились мне своей противоположностью всему, что я делал, всему моему облику поэта, ученика Корбьера и Рембо.[35]35

В рецензии на ФМ, где были помещены первые переводы Лившица из «poetes maudits» (см. № 205, 215–216), С. Городецкий отмечал: «Переводы из Рембо и Корбьера хороши» («Речь», 1912, 27 февраля).

[Закрыть] Я помнил эти стихи наизусть и с живейшим любопытством всматривался в их автора.

Он сидел, не снимая пальто, похожий на груду толстого ворсистого драпа, наваленного приказчиком на прилавок. Держа у переносицы старинный, с круглыми стеклами, лорнет – маршала Даву,[36]36

Этот лорнет, по свидетельству Д. Бурлюка, рассмешивший Лившица и рассердивший Маяковского, якобы принадлежал маршалу Луису Николасу Даву (1770–1823), сподвижнику Наполеона и участнику похода в Россию. Лорнет Даву был одним из атрибутов эпатажной маски Д. Бурлюка – И. Зданевич прочел 26.III (8IV) 1918 г. в Тифлисе доклад «Лорнет Доди Бурлюка».

[Закрыть] как он с легкой усмешкой пояснил мне, – Бурлюк обвел взором стены и остановился на картине Экстер. Это была незаконченная темпера, interieur, писанный в ранней импрессионистской манере, от которой художница давно уже отошла. По легкому румянцу смущения и беглой тени недовольства, промелькнувшим на ее лице, я мог убедиться, в какой мере Экстер, ежегодно живавшая в Париже месяцами, насквозь «француженка» в своем искусстве, считается с мнением этого провинциального вахлака.

Она нервно закурила папиросу и, не видя побли-

зости пепельницы, продолжала держать обгорелую спичку в руке. Бурлюк, уже успевший разглядеть в моей комнате все до мелочей, заметил под кроватью приготовленный на ночь сосуд и носком, как ни в чем не бывало, деловито пододвинул его к Александре Александровне. Это сразу внесло непринужденность в наши с ним отношения, установив известную давность и короткость знакомства.

Я жадно расспрашивал «садкосудейца» о Хлебникове. Пусть бесконечно далеко было творчество Хлебникова от всего, что предносилось тогда моему сознанию как неизбежные пути развития русской поэзии; пусть его «Зверинец» и «Журавль» представлялись мне чистым эпигонством, последними всплесками символической школы, – для меня он уже был автором «Смехачей»,[37]37

«Смехачи» – ст-ние Хлебникова «Заклятие смехом», впервые напечатано в 1910 г. в СИ, изданной под редакцией Н. Кульбина (см. гл. 2, 37). О публикации этого ст-ния см. в воспоминаниях Д. Бурлюка (ЛО, 1985, № 12, с. 95). В отличие от Лившица, Маяковский и другие соратники Хлебникова высоко ценили его произведения, напечатанные в CC–I. А. Е. Крученых (1886–1968) вспоминал: «В этом растерзанном и зачитанном экземпляре «Садка судей» я впервые увидел хлебниковский «Зверинец», непревзойденную, насквозь музыкальную прозу. Откровением показался мне и свежий разговорный стих его же пьесы «Маркиза Дэзес», оснащенный редкостными рифмами и словообразованиями» (цит. по: ПКМ, с. 105–106).

[Закрыть] появившихся незадолго перед этим в кульбинской «Студии Импрессионистов», и, значит, самым верным союзником в намечавшейся – пока еще только в моем воображении – борьбе.

– У него глаза как тёрнеровский[38]38

Тёрнер (Тернер) Джозеф Мэллорд Уильям (1775–1851) – английский художник, мастер романтического пейзажа.

[Закрыть] пейзаж, – сказал мне Бурлюк, и это все, чем он нашел возможным характеризовать наружность Велимира Хлебникова. – Он гостил у меня в Чернянке, и я забрал у него все его рукописи: они бережно хранятся там, в Таврической губернии… Все, что удалось напечатать в «Садке» и «Студии», – ничтожнейшая часть бесценного поэтического клада… И отнюдь не самая лучшая.[39]39

В Чернянку Хлебников приезжал в 1910 г. и затем дважды в 1912 г., в Херсоне он издал свою первую книгу «Учитель и ученик» (1912). Впоследствии Д. Бурлюк на основе хранившегося у него собрания рукописей Хлебникова издал его однотомник «Творения» (М. [Херсон], 1914).

[Закрыть]

Я продолжал расспросы, и Бурлюк, напрягая прилежно свою память, процитировал мне начало еще никому не известного стихотворения: «Весележ, грехож, святеж».[40]40

В 1930-х гг. в архиве Лившица находился сделанный им в конце 1911 г. в Чернянке список ст-ния Хлебникова «Весележ грехож, святеж…» (автограф и список утрачены). Этот текст Хлебников включил в поэму, напечатанную под неточным заглавием «Война-смерть» в сб. «Союз молодежи», Спб., 1913, № 3, с. 75 (см. СП, II, 190); см. также гл. 1, 73.

[Закрыть] Он произносил «веселош, святош, хлабиматствует» вместо «хлябемятствует», и русское «г» как «х». Во всяком другом я счел бы это неопровержимым признаком украинского происхождения. Но в Бурлюке, несмотря на его фамилию и говор, мне было странно предположить «хохла», как вообще с трудом я отнес бы его к какой бы то ни было народности. «Садкосудейцы», сокрушители поэтической и живописной традиции, основоположники новой эстетики, рисовались мне безродными марсианами, ничем не связанными не только с определенной национальностью, но и со всей нашей планетой существами, лишенными спинного мозга, алгебраическими формулами в образе людей, наделенными, однако, волей демиургов, двухмерными тенями, сплошной абстракцией…

А он – это была его постоянная манера, нечто вроде тика, – не раскрывая рта, облизывал зубы с наружной стороны, как будто освобождая их от застрявших остатков пищи, и это придавало его бугристому, лоснящемуся лицу самодовольно животное и плотоядное выражение.

Тем более странно и неожиданно прозвучали его слова:

– Деточка, едем со мной в Чернянку!

Мне шел двадцать пятый год, и так уже лет пятнадцать не называли меня даже родители. В устах же звероподобного мужчины это уменьшительное «деточка» мне показалось слуховой галлюцинацией. Но нет: он повторяет свою просьбу в чудовищно несообразной с моим возрастом, с нашими отношениями форме. Он переламывает эти отношения рокотом нежной мольбы, он с профессиональной уверенностью заклинателя змей вырывает у наших отношений жало ядовитой вежливости и, защищенный все той же нежностью, непререкаемо-ласково навязывает мне свое метафизическое отцовство – неизвестно откуда взявшееся старшинство.

– Едем, деточка, в Чернянку. Там все… все хлебниковские рукописи… Вы должны поехать вместе со мной… завтра же… Если вы откажетесь, это будет мне нож в сердце… Я с этим и пришел к вам…

Экстер, на глазах которой происходит это необычайное зарождение необычайной дружбы, присоединяется к его настояниям:

– Это необходимо и для вас, Бен.

Почему необходимо для меня? Почему мой отказ будет ударом ножа в бурлюковское сердце? Почему я должен ехать немедленно? Над всем этим мне не дают подумать. Мои государственные экзамены, мой очередной роман, – все это отодвигается на задний план, отметается в сторону натиском человека, которого я впервые увидел час тому назад.

II

Ранним утром я, как было накануне условлено, приехал с вещами на квартиру Экстер,[41]41

Экстер жила на углу ул. Фундуклеевской и Гимназической (д. 27/1), впоследствии здесь находилась ее студия, из которой вышли видные художники (И. Нивинский, А. Петрицкий, И. Рабинович, Н. Шифрин, В. Меллер, П. Челищев, Л. Эренбург и др.).

[Закрыть] у которой остановился Бурлюк. Александра Александровна еще спала. В светло-оранжевой гостиной, увешанной нюренбергскими барельефами, – единственном месте во всем доме, где глаз отдыхал от вакханалии красок, – меня встретил Давид. Он только что вышел из отведенной ему соседней комнаты. Впрочем, он походил на человека, переночевавшего в стоге сена, а не в комфортабельном кабинете Николая Евгеньевича Экстера,[42]42

Экстер Н. Е. (1880?—1918) – муж художницы, адвокат.

[Закрыть] адвоката с хорошей практикой. Растрепанный, в помятом пиджаке, Бурлюк, должно быть, совсем не раздевался. Одна штанина у него была разорвана на колене, и висящий трехугольный лоскут раскрывал при каждом движении полосатый тик кальсон.

Щеголь Иосиф, лакей Александры Александровны, в черно-желтом жилете, опередившем на два года пресловутую кофту Маяковского, подавая нам завтрак, с явным презрением посматривал на Бурлюка. Но Давид был невозмутим. Широко улыбаясь, он объяснил мне, что у Экстер, кроме него, гостит З. Ш.,[43]43

3. Ш. – журналистка З. Л. Шадурская (1873–1939), сестра актрисы В. Л. Юреневой (1876–1962), сотрудничала в «Киевской неделе» и в «Новостях печати».

[Закрыть] сестра известной драматической актрисы. Я все еще не понимал, какое отношение имеет порванная штанина к этой немолодой даме. Увы, это не был трофей. Ночью Давид, для которого, по его собственному признанию, все женщины до девяноста лет были хороши, потерпел поражение. Он говорил об этом без всякого стеснения, без досады, с гомеровской объективностью, имевшей своим основанием закон больших чисел. В его ночной истории личный интерес как будто отсутствовал.

На вокзале мы взяли билеты до Николаева, с тем, чтобы там пересесть на поезд, идущий до Херсона. В купе третьего класса, кроме нас, не было никого: мы могли беседовать свободно, не привлекая ничьего внимания. Заговорили о стихах. Бурлюк совершенно не был знаком с французской поэзией: он только смутно слышал о Бодлере, Верлене, быть может, о Малларме.[44]44

Такое категорическое утверждение Лившица требует определенных коррективов. Д. Бурлюк владел французским и немецким языками (в 1902–1904 гг. учился в Германии и Франции, а в 1908–1912 гг. участвовал в зарубежных выставках) и, конечно, ко времени знакомства с Лившицем имел представление о французской поэзии. Ср. в воспоминаниях Д. Бурлюка о Маяковском: «Летом 1912 года я писал много стихотворений. Чтение французов, школы Тэофиля Готье и Верлена более захватило меня под влиянием уроков языка галлов» («Красная стрела», Нью-Йорк, 1932, с. 15). Ср. также свидетельство Маяковского (ПСС, I, 20).

[Закрыть]

Достав из чемодана томик Рембо, с которым никогда не расставался, я стал читать Давиду любимые вещи…

Бурлюк был поражен. Он и не подозревал, какое богатство заключено в этой небольшой книжке. Правда, в ту пору мало кто читал Рембо в оригинале. Из русских поэтов его переводили только Анненский, Брюсов да я. Мы тут же условились с Давидом, что за время моего пребывания в Чернянке я постараюсь приобщить его, насколько это будет возможно, к сокровищнице французской поэзии. К счастью, я захватил с собой, кроме Рембо, еще Малларме и Лафорга.

Время от времени Бурлюк вскакивал, устремлялся к противоположному окну и, вынув из кармана блокнот, торопливо что-то записывал. Потом прятал и возвращался.

Меня это заинтересовало. Он долго не хотел объяснить, но в конце концов удовлетворил мое любопытство и протянул мне один из листков. Это были стихи. Крупным, полупечатным, нечетким от вагонной тряски почерком были набросаны три четверостишия.

Трудно было признать эти рифмованные вирши стихами.[45]45

В неизданных «Фрагментах из воспоминаний футуриста» (1927–1929) Д. Бурлюк писал: «Бенедикт Константинович Лившиц приехал в Гилею (Чернянка) зимой 1911 года, и после этого этот замечательный поэт, знаток русского языка становится моим великим другом. От Б. К. Лившица я почерпнул настойчивую манеру точить и полировать строку стихотворную. Сам Бен, набросав стихотворение, перегонял его с листка на листок, пока на десятом не было оно уже чудом версификации» (ГПБ). См. также гл. 5, 8.

[Закрыть] Бесформенное месиво, жидкая каша, в которой нерастворенными частицами плавали до неузнаваемости искаженные обломки образов Рембо.[46]46

Впоследствии в своей поэтической практике Д. Бурлюк ориентировался на поэтику А. Рембо. Знаменитое ст-ние Д. Бурлюка «Утверждение бодрости» (см. гл. 3, 28) является вольным переводом ст-ния А. Рембо «Праздник голода». См. также ст-ние № 50.

[Закрыть]

Так вот зачем всякий раз отбегал к окну Бурлюк, копошливо занося что-то в свои листки! Это была, очевидно, его всегдашняя манера закреплять впечатление, усваивать материал, быть может даже выражать свой восторг.

«Как некий набожный жонглер перед готической мадонной»,[47]47

Парафраз двух строк из ст-ния Вяч. Иванова «Выздоровление», посвященного Ю. Верховскому: «Как оный набожный жонглер, Один с готической Мадонной, Ты скоморошил с давних пор Пред Аполлоновой иконой» (Иванов Вяч. Cor Ardens. Кн. I, M., 1911, с. 149). Мотив этих строк восходит к сюжету средневековой французской баллады «Le jongleur de Notre-Dame». В 1929 г. под редакцией Лившица был напечатан перевод рассказа А. Франса «Жонглер святой девы», также восходящего к этой балладе (Франс А. Полн. собр. соч. М., 1929, т. 9). Вероятно, Д. Бурлюк прислал Лившицу номер газеты, в котором была напечатана его статья «Воспоминания А. Г. Достоевской, жены великого романиста», а также указанный «Рассказ о жонглере» А. Франса («Русский голос», Нью-Йорк, 1929, 24 февраля). Ср. мотив жонглера в ст-нии «Исход» В. Маккавейского (Маккавейский В. Стилос Александрии, Киев, 1918, с. 36).

[Закрыть] Давид жонглировал перед Рембо осколками его собственных стихов. И это не было кощунство. Наоборот, скорее тотемизм. Бурлюк на моих глазах пожирал своего бога, свой минутный кумир. Вот она, настоящая плотоядь! Облизывание зубов, зияющий треугольник над коленом: «Весь мир принадлежит мне!» Разве устоят против подобного чудища Маковские и Гумилевы? Таким тараном разнесешь вдребезги не только «Аполлон»: от Пяти углов следа не останется.[48]48

Организатором и издателем «Аполлона» (1909–1919) был поэт и художественный критик С. К. Маковский (1877–1962), а ведущим сотрудником – поэт-акмеист Н. С. Гумилев (1886–1921). Редакция «Аполлона» в июле 1912 г. переехала с набережной Мойки, д. 24, на ул. Разъезжую, д. 8, у Пяти углов.

[Закрыть]

И как соблазнительно это хищничество! Мир лежит, куда ни глянь, в предельной обнаженности, громоздится вокруг освежеванными горами, кровавыми глыбами дымящегося мяса: хватай, рви, вгрызайся, комкай, создавай его заново, – он весь, он весь твой!

Это заражало. Это было уже вдохновением.

Ночью мы приехали в Николаев. Поезд на Херсон отходил через несколько часов. Надо было ждать на вокзале.

Спать не хотелось. Мир был разворошен и все еще принадлежал мне. Моей на заиндевевшем стекле была подвижная паукообразная тень четверорукого фонаря за окном, отброшенная с перрона освещенным вагоном; моими были блеклые бумажные розы на молочно-белой, залитой пивом, клеенке буфетной стойки; моим был спящий винодел в распахнувшейся хорьковой шубе с хвостами, вздрагивающими при каждом вдохе и выдохе; моим был швейцар в тупоносых суворовских сапогах, переминавшийся в дверях и с вожделением посматривавший на бутерброды под сетчатым колпаком. Все это в тускло-янтарном свете засиженных мухами угольных лампочек, в ржавом громыхании железнодорожной ночи подступало ко мне, и я это брал голыми руками.

Нет, даже не подступало, и я ничего не брал. Это было мной, и надо было просто записать все.

Так, сам собой, возник «Ночной вокзал».[49]49

Это ст-ние в ДЛ-I, ДЛ-II и ВС печаталось с посвящением Давиду Бурлюку (см. № 30), который вспоминал, как он вместе с Маяковским в 1912 г., ровно через год, ехал на Рождество через Николаев в Чернянку: «Когда Маяковский шептал на фоне тусклого неба южной, скупой на снег зимы… только что выплавлявшийся «Порт», он уже знал прекрасные стихи Бенедикта об окне, фонаре и тенях от веток акации, проектированных на стекло; стихи, посвященные ночи и ожиданию поезда на Херсон» (сб. «Красная стрела», Нью-Йорк, 1932, с. 11). В своих публичных выступлениях Лившиц неоднократно читал это ст-ние. В. Пяст вспоминает о выступлении его в «Бродячей собаке»: «Лившиц с его изумительной строчкой, кончающейся словами „…в хвостах виноторговцем“» (Пяст В. Встречи. М., 1929, с. 251). См. также ст-ние Д. Бурлюка «Вокзал» (1907 – МК, с. 45).

[Закрыть]

Садимся наконец в вагон. Вслед за нами в купе входит краснощекий верзила в романовском полушубке и высоких охотничьих сапогах. За плечами у него мешок, туго чем-то набитый, в руке потертый брезентовый чемодан.

Радостные восклицанья. Объятия.

Это Владимир Бурлюк.[50]50

Бурлюк В. Д. (1886–1917?) – живописец, график, участник многих новаторских выставок и футуристических сборников.

[Закрыть]

Брат знакомит нас. Огромная лапища каменотеса с черным от запекшейся крови ногтем больно жмет мою руку. Это не гимназическое хвастовство, а избыток силы, непроизвольно изливающей себя.

Да и какая тут гимназия: ему лет двадцать пять – двадцать шесть.

Рыжая щетина на подбородке и над верхней, слишком толстой губой, длинный, мясистый с горбинкою нос и картавость придают Владимиру сходство с херсонским евреем-колонистом из породы широкоплечих мужланов, уже в те времена крепко сидевших на земле.

Рядом с этим Нимвродом[51]51

Нимврод (Нимрод – ветхозавет. миф.) – царь, богатырь-охотник, внук Хама, по легенде руководил постройкой Вавилонской башни.

[Закрыть] Давид как-то обмякает, рыхлеет. В нем явственнее проступает грузное бабье, гермафродитическое начало, которое всегда придавало немного загадочный характер его отношениям с женщинами, да, пожалуй, и мужским.

Братья называют друг друга уменьшительными именами, и на меня это производит такое же впечатление, как если бы допотопные экспонаты геологического музея были обозначены ласкательными суффиксами.

Владимир едет на рождественские каникулы. Он учится в художественной школе не то в Симбирске, не то в Воронеже.[52]52

В. Д. Бурлюк учился в Пензенском художественном училище (1911–1915).

[Закрыть] Там, в медвежьем углу, он накупил за бесценок старинных книг и везет их в Чернянку. Давиду не терпится, и Владимир выгружает из мешка том за томом: петровский воинский артикул, разрозненного Монтескье, Хемницера…

– Молодец, Володичка, – одобряет Давид. – Старина-то, старина какая, – улыбается он в мою сторону. – Люблю пыль веков…

Владимир польщен. Он слабо разбирается в своих приобретениях и, видимо, мало интересуется книгами: был бы доволен брат.

– Ну, как в школе, Володичка? Не очень наседают на тебя?

Я догадываюсь, о чем речь. И до провинции докатилась молва о левых выставках, в которых деятельное участие принимают Бурлюки. Владимир одною рукою пишет свои «клуазоны»[53]53

Клуазон (cloison – франц.) – перегородка. Поверхности многих картин В. Бурлюка разделены на плоскости неправильной формы и напоминают по своей структуре витражи с их перегородками – клуазонами.

[Закрыть] и «витражи», а другой – школьные этюды.

Из брезентового чемодана извлекается свернутый в трубку холст.

В серо-жемчужных и буро-зеленых тонах натюрморт. Овощи, утка со свисающей за край стола головою и еще что-то. Фламандской школы пестрый сор.[54]54

Цитата из «Евгения Онегина» А. Пушкина («Отрывок из путешествия Онегина»).

[Закрыть] Впрочем, даже не пестрый. Но выписано все до мелочей, каждое перышко, тончайшая ворсинка.

Давид восхищается:

– Каково, черт возьми! Да ведь это Снайдерс.[55]55

Снайдерс (Снейдерс) Франс (1579–1657) – фламандский живописец, писавший натюрморты, изображающие в изобилии битую дичь, овощи, фрукты.

[Закрыть] Замечательно, а? – поворачивается он ко мне.

Но мне не нравится. Во-первых, тускло, во-вторых – двурушничество. Если рвать с прошлым, так уж совсем.

Наступает неловкая пауза. Владимир мрачно смотрит на меня. Вот-вот набросится и изобьет до полусмерти. Я никогда не был тщедушен, в ту пору даже занимался легкой атлетикой, но где же мне было справиться с таким противником?

– Взгляни-ка, детка, – отвлекает его внимание брат, – что мне дала Александра Александровна…

Снимок с последней вещи Пикассо.[56]56

Пикассо Пабло (1881–1973) – живописец и график, один из основоположников кубизма. На русском языке была издана одна из первых монографий о нем, оформленная А. Экстер: Аксенов И. Пикассо и окрестности. М., 1917.

[Закрыть] Его лишь недавно привезла из Парижа Экстер.

Последнее слово французской живописи. Произнесенное там, в авангарде, оно как лозунг будет передано – уже передается – по всему левому фронту, вызовет тысячу откликов и подражаний, положит основание новому течению.

Как заговорщики над захваченным планом неприятельской крепости, склоняются братья над драгоценным снимком – первым опытом разложения тела на плоскости.

Ребром подносят руку к глазам; исследуя композицию, мысленно дробят картину на части.

Раскроенный череп женщины с просвечивающим затылком раскрывает ослепительные перспективы…

– Здорово, – бубнит Владимир. – Крышка Ларионову и Гончаровой![57]57

Живописцы М. Ф. Ларионов (1881–1964) и Н. С. Гончарова (1881–1962) участвовали вместе с Бурлюком в первой выставке «Бубнового валета» (1910–1911). Впоследствии, порвав с ее участниками, они организовали в 1911–1912 гг. собственную группировку «Ослиный хвост», враждебную «Бубновому валету».

[Закрыть]

Я падаю с облаков на землю. Через месяц «Бубновый Валет».[58]58

Эта выставка «Бубнового валета» открылась в Москве 25 января 1912 г.

[Закрыть] На очередном смотру Бурлюки не должны ударить лицом в грязь.

Пикассо постигнет участь Рембо.

III

Чернянка была административно-хозяйственным центром Чернодолинского заповедника, принадлежавшего графу Мордвинову.[59]59

Отец Д. Д. Бурлюка служил управляющим Чернодолинским заповедным имением графа А. А. Мордвинова.

[Закрыть] Огромное имение в несколько десятков тысяч десятин простиралось во все стороны от барской усадьбы. Геометрический центр не совпадал с административным: Чернянка лежала довольно близко от моря, между тем как на север, на восток и на запад можно было идти целые сутки и не добраться до границы мордвиновских владений. Горожанин, я плохо ориентируюсь в сельском пейзаже. К счастью для меня, для моей уже склеротической памяти, когда я приехал в Чернянку, все вокруг на сотни верст было покрыто глубокой пеленой снега.

Вместо реального ландшафта, детализированного всякой всячиной, обозначаемой далевскими словечками,[60]60

Далевские словечки – упоминание их связано, вероятно, с выходом 3-го и 4-го исправленного и значительно дополненного издания «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля в 4-х тт. (1903–1909; 1912–1914) под редакцией проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ (см.: Чуковский К. О старом словаре и новых словах. – «Одесские новости», 1910, 25 декабря). О возрождении интереса поэтов к областным словам, заимствованным из «Словаря» Даля, свидетельствуют ст-ния самого Лившица, Хлебникова и других поэтов-современников (см. гл. 1, 41).

[Закрыть] передо мной возникает необозримая равнина, режущая глаз фосфорической белизной. Там, за чертой горизонта – чернорунный вшивый пояс Афродиты Тавридской – существовала ли только такая? – копошенье бесчисленных овечьих отар. Впрочем, нет, это Нессов плащ, оброненный Гераклом,[61]61

Нессов плащ – см. примеч. к циклу «Эсхил» (№ 139–142).

[Закрыть] вопреки сказанию, в гилейской степи. Возвращенная к своим истокам, история творится заново. Ветер с Эвксинского понта налетает бураном, опрокидывает любкеровскую мифологию,[62]62

Речь идет о «Реальном словаре классической древности» Фридриха Любкера, вышедшем на рус. яз. двумя изданиями в 1884 и 1888 гг.

[Закрыть] обнажает курганы, занесенные летаргическим снегом, взметает рой Гезиодовых призраков, перетасовывает их еще в воздухе, прежде чем там, за еле зримой овидью,[63]63

Овидь – см. примеч. к ст-ниям, № 98, 281. Это областное слово встречается также у М. Волошина (ст-ние «Реймсская Богоматерь») и у О. Мандельштама (первоначальная ред. ст-ния «Не веря воскресенья чуду…» – «Аполлон», 1916, № 9-10, с. 75 и перевод из Огюста Барбье «Наполеоновская Франция»).

[Закрыть] залечь окрыляющей волю мифологемой.

Гилея, древняя Гилея, попираемая нашими ногами, приобретала значение символа, должна была стать знаменем.

Вскрывались и более поздние пласты. За Гезиодом – Гомер.[64]64

Ср. первую строку ст-ния № 83: «Ни у Гомера, ни у Гесиода…»

[Закрыть] Однажды, проходя через людскую, я заметил в ней странное оживление. Веселым кольцом, обступив фигуру в овчинном тулупе, толпились обитатели усадьбы. Это был чабан, проводивший круглый год в степи, за много верст от человеческого жилья. Сотни таких пастухов бродили по окраинам мордвиновских владений, перегоняя с места на место отары, прямое потомство Одиссеевых баранов и овец. Одичавшие люди почти разучились говорить и, годами не видя женщин, удовлетворяли половую потребность скотоложством.

В рыбачьих поселках, тянувшихся к морю и к заросшим камышами днепровским гирлам, поражала наружная окраска домов. На нежно-персиковом, на бледно-бирюзовом фоне веерообразный пальмовый орнамент или коленопреклоненное шествие меандра, перекочевавшие с херсонских ваз. Они покоились здесь, на берегу Эвксина, под снежными холмами – широкие расписные кратеры, узкогорлые лировидные амфоры и трогательные пеленашки лекифов, рядом с застывшей навеки радугой ольвийского и пантикапейского стекла.[65]65

Ср. ст-ние № 128, посвященное Гилее. Ольвия, Пантикапей – древнегреческие города на берегу Черного моря (основаны в VI в. до н.».), См. также ст-ния № 23–25.

[Закрыть]

В других, менее древних курганах Владимир, в летние месяцы вдохновенно предававшийся раскопкам, находил скифские луки и тулы и вооружал ими своих одноглазых стрелков на смертный бой с разложенными на основные плоскости парижанками.[66]66

Об участии братьев Бурлюков в археологических раскопках местных курганов см. «Летопись музея за 1912 год» (Херсон, 1914, с. 15). Ряд рисунков и картин В. Бурлюка навеяны скифской мифологией и находками в курганах (см. CC–I, РП, обложку к брошюре Хлебникова «Учитель и ученик» и др.). Ср. также «гилейские» мотивы некоторых ст-ний Лившица в ВС. В 1912 г. Хлебников, живший у Бурлюков в Чернянке, написал ст-ние «Семеро», посвященное «гилейцам» и основанное на скифском сюжете из Геродота об амазонках (см.: Хлебников В. Творения. М., 1986, с. 80–82).

[Закрыть]

Время, утратив грани, расслаивалось в Чернянке во всех направлениях.

В одном из них оно было еще пространством, только начинавшим оживать. Оно имело всего три измерения и залегало непосредственно за горизонтом. Взоры Бурлюков с благодарной нежностью обращались к этой черте.

Оттуда, из безоглядной степи, где сплошным руном курчавились миллионы овечьих голов, где сотни тысяч племенных свиней самых диковинных пород разрывали почву древней Тавриды, шло богатство.

Оно надвигалось густой лавой, по неисчислимым руслам пролагало себе путь в экономии, из них – в главную контору имения, и то, что оседало, как тончайшая испарина, как естественная утечка, на стенках каналов, призванных регулировать этот бешеный напор, было уже умопомрачительным изобилием.

Все принимало в Чернянке гомерические размеры. Количество комнат, предназначенных неизвестно для кого и для чего; количество прислуги, в особенности женской, производившее впечатление настоящего гарема; количество пищи, поглощаемой за столом и походя, в междуед, всяким, кому было не лень набить себе в брюхо еще кус.

Чудовищные груды съестных припасов, наполнявшие доверху отдельные ветчинные, колбасные, молочные и еще какие-то кладовые, давали возможность осмыслить самое существо явления. Это была не пища, не людская снедь. Это была первозданная материя, соки Геи, извлеченные там, в степях, миллионами копошащихся четвероногих. Здесь сумасшедший поток белков и углеводов принимал форму окороков, сыров, напруживал мясом и жиром человеческие тела, разливался румянцем во всю щеку, распирал, точно толстую кишку, полуаршинные тубы с красками, и, не в силах сдержать этот рубенсовский преизбыток, Чернянка, обращенная во все стороны непрерывной кермесой,[67]67

Кермеса – церковный праздник в Нидерландах. Аллюзия на известную картину Рубенса «Кермеса» (1635), находящуюся в Лувре.

[Закрыть] переплескивалась через край.

Семья Бурлюков состояла из восьми человек: родителей, трех сыновей и трех дочерей. Отец, Давид Федорович, управляющий Чернодолинским имением, был выходец из крестьян. Самоучка с большим практическим опытом сельского хозяина, он даже выпустил серию брошюр по агрономии. Его жена, Людмила Иосифовна, обладала некоторыми художественными способностями: дети унаследовали несомненно от матери ее живописное дарование.[68]68

Бурлюк Д. Ф. (1856–1915) – агроном, автор брошюр по сельскому хозяйству, изданных в 1903–1912 гг. Бурлюк Л. И. (1861–1923) – его жена. Д. Бурлюк экспонировал живописные работы матери под ее девичьей фамилией Л. И. Михневич на выставках «Звено» (Киев, 1908), «Салон» I и II и др.

[Закрыть]

Кроме Давида и Владимира, художницей была старшая сестра, Людмила. Ко времени моего приезда в Чернянку она вышла замуж и забросила живопись. А между тем десятки холстов в манере Писсарро,[69]69

Бурлюк Л. Д. (1886–1973) училась в Академии художеств, испытала влияние французского художника-импрессиониста Камиля Писсарро (1830–1903).

[Закрыть] которые мне привелось там видеть, свидетельствовали о значительном таланте. Братья гор-

дились ею, хотя еще больше ее наружностью – особенно тем, что на каком-то конкурсе телосложения в Петербурге она получила первый приз. Младшие дочери[70]70

Младшие дочери – Надежда Бурлюк-Безваль (1895–1967), силуэт Хлебникова ее работы помещен в TT, и Марианна Бурлюк-Фиала (1897–1982), с 1921 г. жила в Чехословакии.

[Закрыть] были еще подростки, но библейски монументальны: в отца.

Третий сын, Николай, рослый великовозрастный юноша, был поэт.[71]71

Николай – Н. Д. Бурлюк (1890–1920), поэт, прозаик, художественный критик, член группы «Гилея», участник многих футуристических сборников.

[Закрыть] Застенчивый, красневший при каждом обращении к нему, еще больше, когда ему самому приходилось высказываться, он отличался крайней незлобивостью, сносил молча обиды, и за это братья насмешливо называли его Христом. Он только недавно начал писать, но был подлинный поэт, то есть имел свой собственный, неповторимый мир, не укладывавшийся в его рахитичные стихи, но несомненно существовавший. При всей своей мягкости и ласковости, от головы до ног обволакивавших собеседника, Николай был человек убежденный, верный своему внутреннему опыту, и в этом смысле более стойкий, чем Давид и Владимир. Недаром именно он, несмотря на свою молодость, нес обязанности доморощенного Петра, хранителя ключей еще неясно вырисовывавшегося бурлюковского града.

У него была привычка задумываться во время еды (еда в Чернянке вообще не мешала никакой «сублимации»): выкатив глаза, хищнически устремив вперед ястребиный нос, он в сомнамбулическом трансе пищеварения настигал какую-то ускользавшую мысль; крепкими зубами перегрызая кость, он, казалось, сводил счеты с только что пойманною там, далеко от нас, добычей.

Узы необычайной любви соединяли всех членов семьи. Родовое начало обнажалось до физиологических границ. Загнанные планетарными ветрами в этот уголок земли, в одноэтажный, заносимый степными снегами дом, Бурлюки судорожно жались друг к другу, словно стараясь сберечь последнее в мире человеческое тепло.

Ноевым ковчегом неслась в бушующем враждебном пространстве чернодолинская усадьба, и в ней сросшееся телами, многоголовым клубком, крысьим королем роилось бурлючье месиво.

Между Бурлюками и всем остальным человечеством стояла неодолимая преграда: зоологическое ощущение семьи. Под последовательно наросшими оболочками гостеприимства, добродушия, товарищеской солидарности таилось непрогрызаемое ядро – родовое табу.

Бурлючий кулак, вскормленный соками древней Гилеи, представлялся мне наиболее подходящим оружием для сокрушения несокрушимых твердынь.

IV

На следующее по приезде утро в Чернянке закипела работа. Шестиоконный зимний сад, давно превращенный в мастерскую, снова ожил после полугодичного затишья. Холсты, оставшиеся от прежних выставок и мирно дремавшие лицом к стене, были вынесены в чулан. Они сделали свое дело, и Бурлюки, не склонные сентиментально заигрывать с собственным прошлым, безжалостно сбрасывали с Тайгетской скалы свои скоропостижно состарившиеся детища. На смену им за две недели рождественских каникул из драконовых зубов[72]72

Тайгетская скала – высокая гора в Греции, с которой, по преданию, спартанцы сбрасывали больных и слабых детей. Драконовы зубы (греч. миф.) – предводитель аргонавтов Ясон, чтобы получить золотое руно, сумел засеять поле зубами дракона и перебить выросших из них воинов.

[Закрыть] пикассовой парижанки, глубоко запавших в чернодолинский чернозем, должно было подняться новое племя.

Огромные мольберты с натянутыми на подрамники и загрунтованными холстами, словно по щучьему велению, выросли за одну ночь в разных углах мастерской. Перед ними пифийскими треножниками высились табуреты, вроде тех, какими впоследствии Пронин обставил «Бродячую Собаку».[73]73

О Б. К. Пронине и подвале «Бродячая собака» см. гл. 8.

[Закрыть] На полу, среди блестящих досекинских туб, похожих на крупнокалиберные снаряды, босховой кухней[74]74

Досекинские тубы – краски фабрики Н. В. Досекина, расфасованные в большие тубы. Босхова кухня – от имени нидерландского художника И. Босха – см. ст-ние № 47. Ср. гл. 9, 24.

[Закрыть] расположились ведерца с разведенными клеевыми красками, банки с белилами, охрой и сажей, жестянки с лаками и тинктурами, скифские кувшины, ерошившиеся кистями, скоблилками и шпахтелями, медные туркестанские сосуды неизвестного назначения. Весь этот дикий табор ждал только сигнала, чтобы с гиком и воем наброситься разбойной ордою на строго белевшие холсты.

Но братья еще совещаются, обдумывают последние детали атаки. Захватанный по полям снимок переходит из рук в руки. Можно начинать…

– Ну, распикась его как следует! – напутствует брата Давид.

Владимир пишет мой поясной портрет.[75]75

«Портрет поэта Бен. Лившица» работы В. Бурлюка экспонировался на очередной выставке «Союза молодежи» (4 декабря 1912—10 января 1913) – ныне в собрании Е. Яффе (Нью-Йорк). Этот портрет вызвал противоречивые оценки даже в кругу художников «Союза молодежи». М. В. Матюшин писал в своих воспоминаниях: «Лившиц с наивным упрямством утверждал, что на холсте изображен не он, и поэтому требовал снятия этикетки… Я был поражен монументальностью и совершенно исключительной силой пространственной среды, которую удалось выразить Владимиру Бурлюку» (КИРА, с. 147; см. об этом также в письме Матюшина к Н. И. Харджиеву от 4 июня 1934 г. – ЕРО, с. 6–7). Однако вопреки свидетельству Матюшина о якобы полном неприятии этого портрета Лившицем, поэт не только подробно рассказал о работе В. Бурлюка над портретом, но и поместил его репродукцию в ПС-I (с. 111) и в «Гилее»; см. илл. между с. 544 и с. 545. Д. Бурлюк также написал в 1911–1912 г. портрет Б. Лившица, который назвал «Разложение плоскостей при 2-х точках зрения» (местонахождение неизвестно).

[Закрыть] Об этом мы условились накануне. Меня сейчас разложат на основные плоскости, искромсают на мелкие части и, устранив таким образом смертельную опасность внешнего сходства, обнаружат досконально «характер» моего лица.