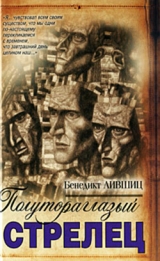

Текст книги "Полутораглазый стрелец"

Автор книги: Бенедикт Лившиц

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)

Мне хотелось знать, к каким выводам она пришла за время своего пребывания в Италии и Париже, хотелось знать, куда пойдет она теперь, когда такой простор открывался ее воинственным наклонностям Пентесилеи.[288]288

Пентесилея – предводительница амазонок, принимавшая участие в Троянской войне на стороне троянцев. Смертельно ранив Пентесилею, Ахилл заметил ее красоту и влюбился. Ср. также ст-ние № 191.

[Закрыть]

Как я уже упоминал, для меня опорным искусством была живопись: только в этой области, раскрепостившейся значительно раньше, чем поэзия, от одиозных традиций XIX века, я мог рассчитывать найти указания хотя бы на направление, в котором следовало продолжать поиски. Ася же не только находилась в курсе последних достижений французской живописи, так как постоянно варилась в этом соку, но едва ли не единственная из всех знакомых мне художников (Давид, конечно, не в счет) серьезно интересовалась и Рембо, и Лафоргом, и Хлебниковым.[289]289

Ср. в воспоминаниях Д. Бурлюка: «Поздней осенью 1909 г. Витя Хлебников декламировал у приехавших из Киева А. А. и H. Е. Экстер на Михайловской площади в отеле, в присутствии П. П. Потемкина своего «Журавля» («Садок Судей I»). Я был потрясен. Александра Александровна Экстер, чуткая женщина, оценила» (ГПБ). См. также ст-ние А. Ахматовой «Старый портрет» (1910), посвященное А. Экстер, в публикации: Суперфин Г. Г., Тименчик Р. Д. Письма А. А. Ахматовой к В. Я. Брюсову. – «Записки Отдела рукописей ГБЛ», М., 1972, вып. 33, с. 277.

[Закрыть]

Время, однако, было уже другое. Подобно тому как лекции Давида (и ноябрьская и повторенная им в сочельник)[290]290

См. гл. 3, 26.

[Закрыть] оставили меня неудовлетворенным, точно так же и разговор с Асей, на который я возлагал слишком много надежд, не во всем оправдал мои ожидания.

Разумеется, я не собирался, в виде непосредственного вывода из сообщений Экстер, кидаться очертя голову за последней монмартрской новинкой, да это и при желании было бы не так легко. Но передо мной все еще стояли неразрешенными «проклятые» вопросы о grand art'e, о роли современных течений в общем процессе развития искусства, о конечных целях аналитического метода, на острие которого продолжали плясать и кубизм и футуризм.

Во имя чего предпринята и который уже год идет эта грандиозная перетряска? Что это: только промывка кистей, только прелиминарии грядущего расцвета искусства, или… или никакой целенаправленности тут нет и в помине, и вся катавасия сдвинутых плоскостей, разложенных спектров, распавшихся синтаксисов, разворошенных фонем является лишь непроизвольным и непосредственным выражением нового, уже данного, мирочувствования?

У моих соратников был готовый ответ на это: искренне ли, или подогревая себя, они плевали на всякий grand art, на всякую телеологию. «Вот, повернулась к солнцу многогранная призма искусства как раз той стороной, на которой расположились мы – ура, да здравствует нынешний день! Рог времени трубит нами!»[291]291

Вариации первых тезисов из манифеста ПОВ.

[Закрыть] – такова была несложная формула тех, кто, отмахиваясь от злокозненных вопросов, выбрасывал за борт не только Пушкина с Достоевским, но и самые скромные счеты с историей.

Эгоцентрический эмпиризм, замыкавшийся в пределы одного дня, преисполненный первобытными радостями бытия, был отличным тараном, разбивавшим любое «направленство», но неминуемо должен был захиреть в атмосфере, очищенной от всяких идеологических «микробов».

Даже на той небольшой высоте теоретических знаний, на которой я в ту пору находился, проблемы искусства вплотную упирались в проблему миросозерцания, и надо было быть слепым или нарочно закрывать глаза, чтобы не видеть этого. Однако именно так поступали все мы, не исключая и тех, кого, как меня, преследовал «ужас пустоты».[292]292

Парафраз строки из ст-ния Д. Бурлюка «Утверждение бодрости» (см. гл. 1, 24 и гл. 3, 28).

[Закрыть]

Я вовсе не собираюсь утверждать, что ни у кого из нас не было своего мировоззрения, и что если не самое это мировоззрение в завершенной форме, то хотя бы основные предпосылки к нему не отражались так или иначе в творчестве моем и моих товарищей. Уже летом четырнадцатого года с потрясающей ясностью вскрылась подлинная социальная подоплека наших «противонаправленских» выступлений, приобрели совершенно отчетливый общественно-политический смысл наши прежние поэтические и теоретические высказывания.[293]293

Культурная политика футуристов имела явную демократическую направленность – их ориентация на «низовую» культуру (примитив, лубок, вывеска и т. д.), их публичные выступления с эстрады были реализацией этих идей. Это с очевидностью проявилось к началу первой мировой войны, которая к тому же усилила ориентацию футуристов на Восток, усугубила их противостояние Западу.

[Закрыть] Отрицать или замалчивать это невозможно.

Говоря о разрыве между нашими воззрениями на искусство и вопросами миросозерцания, я имею в виду лишь отсутствие у нас общей философской основы, которая была, например, у символистов и которая при всем различии между Брюсовым и Белым, Блоком и Сологубом сделала их идейно более близкими друг другу, чем, например, Хлебникова и Маяковского или Бурлюка и меня.

Это отсутствие общей философской основы, не помешавшее не только нам, но и акмеистам, которые тоже обходились без нее, стать литературной школой, имело одно неоспоримое тактическое преимущество: оно чрезвычайно облегчало нашу борьбу с грузным, неповоротливым противником – символизмом. Избранный нами партизанский способ действий неизменно приводил к успеху, позволяя нам все больше и больше расширять наш плацдарм и делая нас неуязвимыми для тяжелой неприятельской артиллерии. Мыслимая ли, казалось бы, вещь – поединок между Вячеславом Ивановым и автором «дыр-бул-щел»'а![294]294

Неточно цитируется ст-ние Крученых (1912): «Дыр бул щыл // убещур // скум // вы со бу // р л эз». Автор полемически заявлял, что в «этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина» (Крученых А. Слово как таковое. Спб., 1913). См. также в его автобиографии: «Тогда же выскочил «Дыр бул щыл» (в «Помаде»), который, говорят, гораздо известнее меня самого» (Крученых А. 15 лет русского футуризма. М., 1927, с. 59). Вопреки ироничному замечанию Лившица, Крученых, находясь в Баку в 1920–1921 гг., неоднократно публично полемизировал с Вяч. Ивановым: «Встречался и работал в это время с В. Хлебниковым, Т. Толстой (Вечоркой), Н. Саконской и др., диспутировал и скандалил с Вяч. Ивановым, С. Городецким, местными профессорами и поэтами» (там же, с. 60). Ср. у Хлебникова: «„Дыр бул щыл“ точно успокаивает страсти самые расходившиеся» (НП, 367).

[Закрыть] А ведь приблизительно такие сочетания имели место не раз и далеко не случайно приводили к нашему успеху.

Это – одна оговорка. Теперь – другая, не менее существенная. Хотя мы и представительствовали в искусстве определенные социально-политические тенденции, однако никому из нас, разумеется, и во сне не приходило в голову, что где-то за пазухой у него лежит такой мандат: мы еще в тринадцатом году перегрызли бы горло всякому, кто попытался бы уверить нас в этом, доказать нам нашу причастность к какому бы то ни было «направленству».

Экстер тоже старалась держаться подальше от края пропасти, даже сугубо враждебно относилась к попыткам заглянуть в завтрашний день. Будущие футуристы как огня боялись всякого соприкосновения с будущим.[295]295

Это утверждение Лившица требует существенной поправки: все творчество Маяковского и Хлебникова пронизано утопическими идеями, провидением будущего (см., например: Скуратовский В. На гребне великих традиций (О некоторых чертах новаторства Маяковского). – В кн.: Маяковский и современность. М., 1985).

[Закрыть]

Зато эпизодических новостей Ася привезла целый короб. Французы немного свысока поглядывали на футуризм, как на все нефранцузское: футуризм был для них итальянской выдумкой и не имел тех прав на внимание, какие принадлежали, в силу самого ее происхождения, любой парижской затее. Что доброго из Назарета?[296]296

Цитата из Евангелия от Иоанна (I, 46). Интересно, что в 1913 г. единственные французы-футуристы художник Дель Марле и поэтесса Валентина де Сен-Пуэн выступили с «Футуристическим манифестом Монмартра» и «Футуристическим манифестом женщины-футуристки», а Аполлинер в том же году создал манифест «Футуристическая антитрадиция», в котором отметил значение нового направления в искусстве.

[Закрыть] А Назарет начинался для парижан уже за стенами их города.

Старая история! Париж все еще не мог решиться на канонизацию фламандца Ван Гога. Для него Пикассо, на котором годами держалась авангардная живопись, все еще продолжал оставаться гениальным испанцем. Румын Бранкýши, еще не превратившийся в Бранкюзú (хотя вместе с Архипенко[297]297

Бранкюзи К. (1876–1957), Архипенко А. П. (1887–1964) – румынский и русско-украинский скульпторы-авангардисты, работавшие в Париже. Опирались в своей художественной практике на принципы кубофутуристической геометризации, противоположные творческим установкам Родена и Майоля.

[Закрыть] он был единственным резервом подлинно «левой» скульптуры в борьбе с роденовской и майолевской школами), находился на положении богатого родственника-провинциала, которого эксплуатируют, но стесняются показывать столичным друзьям.

Чтобы расширить сферу своего влияния, прорваться за национальные границы, в Европу и даже за океан, чтобы котироваться на нью-йоркской бирже (грош была ей цена в глазах людей мало-мальски смысливших в искусстве, но она открывала доступ к карманам филистеров), – для всего этого футуризму надо было короноваться в «Салоне Независимых»,[298]298

«Салон независимых художников» был организован в Париже в 1884 г.

[Закрыть] двадцать девять лет кряду зажимавшем в своем кулаке, точно пробирку с щепоткой радия, всю мировую славу.

Париж по вполне понятным причинам медлил с признанием, хотя сам уже испытывал на себе воздействие новой живописной доктрины. Париж – это значило в тринадцатом году – кубисты, ибо за ними было последнее слово.

Если Глэз и Метценже, только что выпустившие свой знаменитый трактат о кубизме,[299]299

Кроме указанного перевода (см. гл. 2, 55), был также издан неудовлетворительный перевод под инициалами М. В. (М., 1913). О рецепции в России теорий Глеза и Метценже и трансформации их идей в творчестве Матюшина и Малевича см. каталог «Москва—Париж. 1900–1930», т. 1, М., 1981. с. 59–60.

[Закрыть] еще прочно стояли на почве традиционной французской статики, воспринимая живописную действительность как нечто непоколебимо-данное и способное претерпевать изменения только в зависимости от преобразующей ее творческой воли художника, то Фернан Леже и наиболее чувствительный сейсмометр авангарда, Гийом Аполлинер, вели уже несколько иные речи.

Ландшафт, пересеченный автомобилем или экспрессом, говорили они, давая меньше поводов к описательному подходу, выигрывает вместе с тем в смысле синтетическом: окно вагона, стекло лимузина, в сочетании со скоростью передвижения, меняют обычный вид вещей.[300]300

Аполлинер Гийом (1880–1918) – см. наст. изд., с. 599. Здесь Лившиц пересказывает одно из положений статьи Ф. Леже «Современные достижения в изобразительном искусстве», напечатанной в «Les soirees de Paris», 1914, № 25, pp. 349–356. Ср. также со словами молодого Маяковского (в передаче Н. Асеева): «Никакой художник еще не придумал такого пейзажа города, как тот, что отражается в стеклах идущего трамвая – и притом бесплатно» (Асеев Н. Маяковский. М., 1943, с. 10).

[Закрыть] Современный человек получает в сто раз больше впечатлений, чем люди восемнадцатого века.

Эта динамическая трактовка сюжета, подчеркивавшая значение элементов движения, возникла у французов под несомненным влиянием итальянцев: от нее не так уж было далеко до обожествления скорости – первой заповеди футуристического блаженства.[301]301

См. 4-й пункт первого футуристического манифеста Ф. Маринетти (1909): «Мы объявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой: красотой быстроты. Гоночный автомобиль со своим кузовом, украшенным громадными трубами со взрывчатым дыханием… рычащий автомобиль, кажущийся бегущим по картечи, прекраснее Самофракийской победы» (Маринетти. Манифесты итальянского футуризма. М., 1914, с. 7 – пер. В. Шершеневича).

[Закрыть]

Равным образом, преобладание иррациональных моментов в творчестве, к которому приводила оригинальная концепция Глэза и Метценже, перекликавшаяся, как это верно уловил Матюшин, с учением Хинтона о четвертом измерении,[302]302

О Ч. Г. Хинтоне см. гл. 1, 59. См. также упоминание Хинтона в ряду Лобачевского, Римана, Пуанкаре, Минковского в статье М. Матюшина «О выставке „Последних футуристов“» («Очарованный странник», 1916, № 10, с. 16). О влиянии Хинтона на Матюшина см. КИРА, с. 132. В печати футуристов называли «людьмичетвертого измерения» (Ниротморцев М. Люди «четвертого измерения» (В балаганчике русского футуризма). – «Утро России», М., 1913, 12 декабря)

[Закрыть] у Леже уступала место культу сознательного начала как единственного организующего принципа картины. Линии, формы, краски, утверждал он, должны быть используемы с максимальной логичностью, понимая под логичностью уменье подчинять рассудку эмоциональную сторону нашего существа. Это было вполне согласно со свойственным французам духом «прекрасной ясности»[303]303

«Прекрасная ясность» – один из основных эстетических принципов французского классицизма, восходящий к поэтике Н. Буало – см. «Песнь первую» в его поэме «Поэтическое искусство» (1674). Ср. манифест М. Кузмина «О прекрасной ясности», провозгласивший в русской поэзии «кларизм» («Аполлон», 1910, № 4).

[Закрыть] и еще раз разоблачало зависимость кубистов от пуссеновской композиции.[304]304

При всем новаторстве кубистов их творчество было связано с классической традицией Пуссена и Энгра, что особенно наглядно проступало в работах Ф. Леже. Молодые русские живописцы и критики не раз отмечали, что Пикассо не только новатор, но и завершитель линии Энгра: «Глубокая ошибка считать Пикассо началом – он скорее заключение, и по его пути, пожалуй, идти нельзя» (письмо М. Ле-Дантю к О. И. Пешковой от 1917 г. – ГРМ). «Пикассо – не новое творчество. Он – конец старого» (Бердяев Н. Пикассо. – «София», 1914, № 3, с. 62). «Пикассо не может быть понят как день новой эры» (Пунин Н. Татлин (против кубизма). Пг., 1921, с. 7).

[Закрыть]

Что же касается Экстер, связанной довольно близкими отношениями с Леже, мне становились понятными и ее отход от Лафорга и увлечение прозой Рембо: ведь и «Четверть года в аду» и «Озарения» были не чем иным, как гениально организованным хаосом.[305]305

В 1913 г. В. Брюсов назвал А. Рембо «первым футуристом» (Брюсов В. Полн. собр. соч. и переводов. Спб., 1913, т. XXI, с. 262). Впервые цикл стихотворений в прозе А. Рембо «Озарения», переведенный на рус. яз. Ф. Сологубом, был напечатан в сб. «Стрелец»! Спб., 1915. «Озарения», как отмечает Н. Харджиев, оказали влияние на прозу Хлебникова (повесть «Ка» и др.) – ПКМ, с. 319.

[Закрыть] Чуковский, начинавший специализироваться на будетлянах, мог сколько угодно горланить насчет моих «усыпительных дерзобезумий», уверяя, что «трезвый, притворившийся пьяным, оскорбляет и Аполлона и Бахуса»,[306]306

К. Чуковский в статье «Эго-футуристы и кубофутуристы» писал: «Напрасно насилует себя эстет и тайный парнасец г. Бенедикт Лившиц, совершенно случайно примкнувший к этой группе. Шел бы к г. Гумилеву! На что ему, трудолюбцу, «принцип разрушенной конструкции»! Опьянение отличная вещь, но трезвый, притворившийся пьяным, оскорбляет и Аполлона и Бахуса! Как истовы его дерзобезумия!..» (КЧ, с. 249). Здесь речь идет о ст-нии в прозе Лившица «Люди в пейзаже», навеянном поэтикой А. Рембо.

[Закрыть] – я твердо знал, что вовсе не нужно впадать в некий транс и предаваться хлыстовским неистовствам,[307]307

Имеется в виду Крученых, который сравнивал свои опыты создания «заумного свободного языка» с «религиозным вдохновением» и словоговорением сектанта-хлыста В. Шишкова (см. сб. А. Крученых «Взорваль», Спб., 1913, с. 43 и его же статью «Новые пути слова» в сб. «Трое»). Цитаты из речи В. Шишкова Крученых заимствовал из статьи Д. Г. Коновалова «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» («Богословский вестник», 1908, апрель). См. гл. 5, 27.

[Закрыть] чтобы, ломая синтаксис, находить новую форму для выражения действительности, уже невыразимой никакими прежними трафаретами.

Встреча с Асей на выставке, затем многочасовая беседа с нею где-то близ Лафонской площади, на квартире ее старых кузин, чопорных смолянок, с ужасом прислушивавшихся к нашим «разрушительным планам», еще более укрепили меня в моих принципиальных позициях. Правда, я не получил ответа на то, что волновало меня более всего, но избавить меня от груза моих «телеологических» томлений не мог бы в ту пору и весь синклит мирового авангарда с Аполлинером во главе: время для разрешения этих вопросов в тринадцатом году еще не настало.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Первый вечер речетворцев

I

Литературный неудачник, я не знаю, как рождается слава. Постепенным ли намывом, как Анадиомена из пены морской? Или вулканическим извержением, как Афина из головы Зевса?

Бог ее ведает, как это происходит.

Я не видел ее возникновения даже вблизи.

Не избирал неудачничества как профессию, хотя оно, конечно, профессия и даже специальность.

В тринадцатом году я меньше всего предполагал, что некогда буду писать мемуары.

Не гнался за материалом.

Не интервьюировал моих товарищей, стараясь запомнить их мысли и изречения.

Не разъезжал с ними по городам бывшей Российской империи, с задней мыслью использовать свои наблюдения для будущих воспоминаний.[308]308

Здесь намек на Каменского, издавшего в то время книги воспоминаний: «Путь энтузиаста» (М., 1931) и «Юность Маяковского» (Тифлис, 1931). С 14 декабря 1913 г. по 29 марта 1914 г. состоялось турне футуристов по городам России, в котором приняли участие Маяковский, Д. Бурлюк и В. Каменский (кратковременно к ним присоединялись И. Северянин, В. Баян, К. Большаков). Маяковский назвал это турне в автобиографии «веселым годом». См.: Харджиев Н. «Веселый год» Маяковского. – VM, pp. 108–151.

[Закрыть]

Говоря проще, я не считал тогда непростительной роскошью отношение к себе если не как к средоточию системы, то как к неотъемлемой части ее основного ядра.

Жил, как жилось, как складывалась жизнь.

Тянул воинскую лямку в Новгородской губернии и упорно отклонял призывы бурлившего энергией Бурлюка ехать в Москву то на тот, то на другой диспут.

Это не было, конечно, случайно, и военная служба, на которую я обычно ссылался как на причину, препятствующую мне принимать участие в публичных выступлениях, была только удобным поводом к отказу, не больше.

Мне претили те способы привлечения общественного внимания, к которым прибегал и Давид, едва ли не первый пустивший их в ход, и Ларионов, осуждавший их главным образом потому, что переплюнуть Бурлюка было трудно.

Между тем как раз в эти месяцы, с февраля по май, прожитые мною в медведском уединении, Бурлюк и Маяковский развивают в Москве особенно кипучую деятельность, не упуская ни одного случая заявить о себе, принимая участие во всех диспутах если не в качестве докладчиков, то в роли оппонентов, стараясь вклинить свои имена в любое событие литературной и художественной жизни Москвы.

II

1 октября кончилась моя военная служба: награжденный ефрейторской нашивкой и знаком за отличную стрельбу, я был уволен в запас.

Ехать в Киев мне не хотелось, я решил пожить немного в Петербурге и поселился у Николая Бурлюка на Большой Белозерской.[309]309

См. гл. 3, 34.

[Закрыть]

Он лишь недавно возвратился с Безвалем из Чернянки, и их студенческая квартира напоминала собой кладовую солидного гастрономического магазина: снаряжая младшего сына и будущего зятя в голодную столицу, Людмила Иосифовна всякий раз снабжала их съестными припасами на целый семестр.

Мы ели домашние колбасы толщиной с ляжку взрослого человека и вели бесконечные разговоры об искусстве, которых не стенографировал секретарь «Гилеи» Антоша Безваль. Самое странное было то, что на узких железных кроватях, на которых мы долго валялись по утрам, лежали единственные в мире футуристы.

Как это случилось?

Каким образом мы, полгода назад употреблявшие слово «футуризм» лишь в виде бранной клички, не только нацепили ее на себя, но даже отрицали за кем бы то ни было право пользоваться этим ярлыком?

Сыграла ли тут роль статья Брюсова в «Русской Мысли»,[310]310

См. статью В. Брюсова «Новые течения в русской поэзии. Футуристы». – «Русская мысль», 1913, № 3, с. 129.

[Закрыть] где он, со свойственными ему методичностью и классификаторским талантом, разложил по полкам весь оказавшийся у него в руках, еще немногочисленный к тому времени материал наших сборников и, не считаясь с нашими декларациями, объявил нас московскою разновидностью футуризма, в отличие от петербургской, возглавляемой Игорем Северянином?[311]311

Игорь Северянин в начале 1913 г. фактически уже не был лидером эгофутуристов, т. к. в конце 1912 г. он заявил в печати, что порвал с этой группой (см. гл. 2, 59, 60).

[Закрыть]

Повлияли ли желтые газеты, все эти «Биржевки», «Рули» и «Утра России»,[312]312

Ср. об этом у Маяковского: «И даже марка-то «футуристы» не наша. Наши первые книги – «Садок судей», «Пощечина общественному вкусу», «Требник троих» – мы назвали просто – сборники литературной компании. Футуристами нас окрестили газеты… Футуризм для нас, молодых поэтов, – красный плащ тореадора, он нужен только для быков (бедные быки! – сравнил с критикой)» (ПСС, I, 314).

[Закрыть] которым уже никак нельзя было обойтись без расхожего термина для обозначения новых гуннов, угрожавших прочно расположиться на их продажных столбцах?[313]313

Желтая пресса сравнивала футуристов-«гилейцев» с гуннами; ср. в раннем стихотворении-памфлете Маяковского «Нате!»: «А сегодня мне, грубому гунну…»

[Закрыть]

Или, окинув хозяйским оком создавшееся положение, решил смекалистый Давид, что против рожна не попрешь, что упорствовать дальше, отказываясь от навязываемой нам клички, значило бы вносить только лишний сумбур в понятия широкой публики и, чего доброго, оттолкнуть ее от себя?

Как бы то ни было, новое наше наименование было санкционировано «отцом российского футуризма», быть может, по сговору с Маяковским, и я, по приезде из Медведя, был поставлен перед совершившимся фактом: «Дохлая Луна», уже сданная в набор и открывавшаяся моей программной статьей,[314]314

Сб. ДЛ-I, в котором была напечатана статья Лившица «Освобождение слова», вышел в августе 1913 г. Первоначально статья планировалась для сб. «Союз молодежи», № 4, который должен был выйти в апреле 1913 г. Но издан не был. Об этом писал Лившиц Л. И. Жевержееву из с. Медведь 21 апреля 1913 г.: «Недели две назад я выслал Вам для № 4 «Союза молодежи» статью и стихи. Ввиду того, что я хотел бы поместить эти стихи в другом издании, очень прошу Вас, если еще не поздно, не сдавать их в набор, а переслать мне по нижеуказанному адресу. Статью же, конечно, печатайте. Во всяком случае, о положении дела не откажитесь уведомить меня» (ЦГТМ).

[Закрыть] была снабжена шмуцтитулом:

СБОРНИК

ЕДИНСТВЕННЫХ ФУТУРИСТОВ МИРА!! —

ПОЭТОВ

«ГИЛЕЯ»

В своих неопубликованных «Фрагментах из воспоминаний футуриста»[315]315

В 1927–1929 гг. Д. Бурлюк написал «Фрагменты из воспоминаний футуриста» и прислал их литературоведу А. Г. Островскому для публикации в СССР. В начале 1930-х гг. эти мемуары были подготовлены к печати, но издание не состоялось (ныне рукопись Д. Бурлюка находится в ГПБ).

[Закрыть] Давид открещивается от этого, утверждая, что «кличка была приклеена нам газетьем», но, разумеется, без прямого участия Бурлюка, полновластно распоряжавшегося нашими изданиями, это не могло произойти никак. Подхватывая уже популярный ярлык, Бурлюк руководствовался определенным «хозяйственным» расчетом и нисколько не обманулся в своих ожиданиях: по своему диапазону термин пришелся как раз впору разраставшемуся движению, над остальным же меньше всего задумывался Давид, никогда не относившийся серьезно к вопросам терминологии.

III

В одно из тех октябрьских утр, которые надолго закрепили дружбу между мною и Николаем Бурлюком, мы еще нежились в постелях, когда, приоткрыв дверь, на пороге показался приехавший прямо с вокзала Маяковский.

Я не сразу узнал его. Слишком уж был он непохож на прежнего, на всегдашнего Володю Маяковского.

Гороховое в искру пальто, очевидно купленное лишь накануне, и сверкающий цилиндр резко изменили его привычный облик. Особенно странное впечатление производили в сочетании с этим щегольским нарядом – голая шея и светло-оранжевая блуза, смахивавшая на кофту кормилицы.

Маяковский был детски горд переменой в своей внешности, но явно еще не освоился ни с новыми вещами, ни с новой ролью, к которой обязывали его эти вещи.

В сущности, все это было более чем скромно: и дешевый, со слишком длинным ворсом цилиндр, и устарелого покроя, не в мерку узкое пальто, вероятно, приобретенное в третьеразрядном магазине готового платья, и жиденькая трость, и перчатки факельщика; но Володе его наряд казался верхом дендизма – главным образом оранжевая кофта, которой он подчеркивал свою независимость от вульгарной моды.

Эта пресловутая кофта, напяленная им якобы с целью «укутать душу от осмотров», имела своей подоплекой не что иное, как бедность: она приходилась родной сестрою турецким шальварам, которые носил Пушкин в свой кишиневский период.[316]316

Неточная цитата из поэмы Маяковского «Облако в штанах» (ПСС, I, 186). Турецкие шальвары – в своих воспоминаниях о Пушкине Н. Б. Потокский описывает «странный костюм» поэта («широчайшие шаровары», «красный молдаванский плащ») – «Русская старина», 1880, № 7, с. 575.

[Закрыть]

С первых же слов Маяковский ошарашил меня сообщением, что ему поручено Давидом доставить меня, живого или мертвого, в Москву. Я должен ехать с ним сегодня же, так как на тринадцатое назначен «первый в России вечер речетворцев» и мое участие абсолютно необходимо.

Никаких отговорок не может быть теперь, когда военная служба кончилась. Деньги? Деньги есть, – мы едем в мягком вагоне, и вообще беспечальная жизнь отныне гарантирована всем футуристам.

Устоять против таких соблазнов было трудно. Мне удалось только выторговать, что не я открою вечер докладом, хотя, по словам Маяковского, на этом особенно настаивал Бурлюк, почему-то убежденный в моем ораторском даровании. Он ошибался. У меня не было ни расположения, ни навыка к выступлениям перед большой аудиторией, между тем как у него и у Маяковского накопился уже известный опыт: постоянные схватки на диспутах и перепалка с публикой были отличной школой самообладания.

Николаю, который, разумеется, тоже участвовал в вечере, необходимо было по каким-то делам остаться еще на сутки в Петербурге, мы же с Маяковским в тот же день укатили курьерским в Москву.

IV

В Москве сразу начались сумятица и неразбериха.

В город я попал впервые, не понравился он мне чрезвычайно. Согласия на устройство вечера градоначальник, опасаясь скандала, все еще не давал. Я стал подумывать, не стоит ли уехать обратно в Питер.

Тогда Маяковский, с которым я неосторожно поделился своими намерениями, прибег к гениальному средству положить конец моим колебаниям. Под каким-то предлогом заняв у меня все бывшие при мне деньги, он через полчаса заявил, что возвратит их только после вечера, заботу же о моем крове, пропитании и прочем он целиком берет на себя. Волей-неволей я оказался прикованным к нему, как каторжник к тачке.

Не помню, куда мы заехали с вокзала, где остановились, да и остановились ли где-нибудь. Память сохранила мне только картину сложного плутания по улицам и Кузнецкий мост в солнечный, не по-петербургскому теплый полдень.

Купив две шикарных маниллы в соломенных чехлах, Володя предложил мне закурить. Сопровождаемые толпою любопытных, пораженных оранжевой кофтой и комбинацией цилиндра с голой шеей, мы стали прогуливаться.

Маяковский чувствовал себя как рыба в воде.

Я восхищался невозмутимостью, с которой он встречал устремленные на него взоры.

Ни тени улыбки.

Напротив, мрачная серьезность человека, которому неизвестно почему докучают беззаконным вниманием.

Это было до того похоже на правду, что я не знал, как мне с ним держаться.

Боялся неверной, невпопад, интонацией сбить рисунок замечательной игры.

Хотя за месяц до того Ларионов уже ошарашил москвичей, появившись с раскрашенным лицом на Кузнецком,[317]317

14 сентября 1913 г. художник М. Ларионов и поэт-футурист К. Большаков (1895–1938) совершили эпатажную прогулку с раскрашенными лицами по Кузнецкому мосту в Москве (см. «Московский листок», 1913, № 214). Раскраска лица у футуристов, отчасти напоминавшая татуировку дикарей (ср. у Хлебникова в поэме «Ви-ла и Леший» (1913): «И дикарскую стрелу Я на щечке начерчу»), была одним из приемов эпатажа, протестом против буржуазно-мещанских условностей. Ларионов и поэт И. Зданевич провозглашали в манифесте «Почему мы раскрашиваемся»: «Мы не стремимся к одной эстетике. Искусство не только монарх, но и газетчик и декоратор… Синтез декоративности и иллюстрации – основа нашей раскраски» («Аргус», 1913, № 12, с. 115). Участники группировки Ларионова в 1913–1914 гг. (осень—зима—весна) неоднократно появлялись с раскрашенными лицами в различных аудиториях, на диспутах, вечерах, в кафе. В футуристическом гриме они снимались в фильме «Драма в кабарэ футуристов № 13» (см. «Голос Москвы», 1913, 1 октября; «Раннее утро», 1913, 12 октября; «Столичная молва», 1913, 15 октября; «Вестник кинематографии», 1913, № 21; «Новь», 1914, 25 апреля). О докладе И. Зданевича «Раскраска лица» (9 апреля 1914) в «Бродячей собаке» – см. ПК 1983, с. 233. Д. Бурлюк и Каменский также появлялись на некоторых диспутах и на вечерах во время турне с раскрашенными лицами. О раскраске лица как футуристическом приеме см. также КИРА, с. 48–49.

[Закрыть] однако Москва еще не привыкла к подобным зрелищам, и вокруг нас разрасталась толпа зевак.

Во избежание вмешательства полиции, пришлось свернуть в одну из боковых, менее людных улиц.

Заглянули к каким-то Володиным знакомым, потом к другим, еще и еще, заходили всюду, куда Маяковский считал нужным показаться в своем футуристическом великолепии. В Училище живописи, ваяния и зодчества, где он еще числился учеником, его ждал триумф: оранжевая кофта на фоне казенных стен была неслыханным вызовом казарменному режиму школы. Маяковского встретили и проводили овациями.

Ему этого было мало.

Решив, что его наряд уже примелькался, он потащил меня по мануфактурным магазинам, в которых изумленные приказчики вываливали нам на прилавок все самое яркое из лежавшего на полках.

Маяковского ничто не удовлетворяло.

После долгих поисков он набрел у Цинделя[318]318

Циндель – здесь магазин тканей, принадлежавший известному в Москве товариществу по производству мануфактуры «Эмиль Циндель».

[Закрыть] на черно-желтую полосатую ткань неизвестного назначения и на ней остановил свой выбор.

Угомонившись наконец, он великодушно предложил и мне «освежить хотя бы пятном» мой костюм. Я ограничился полуаршином чудовищно-пестрой набойки, из которой, по моим соображениям, можно было выкроить достаточно кричащие галстук и носовой платок. На большее у меня не хватило размаха.

Сшила полосатую кофту Володина мать.

Он привел меня к себе домой, и странными показались мне не аляповатые обои мещанской квартирки,[319]319

Ср. у Маяковского в ст-нии «Несколько слов о моей маме» (1913): «У меня есть мама на васильковых обоях, А я гуляю в пестрых павах, вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу».

[Закрыть] от которых он, вероятно, по принципу цветового и всякого иного контраста отталкивался своей обновкой, представлявшей нечто среднее между курткой жокея и еврейским молитвенным плащом,[320]320

Черно-желтая окраска кофты Маяковского, ставшей символом молодого поэта, трансформировалась в ключевой образ его ранних стихов («Кофта фата», 1913 и др.). Отождествление блузы Маяковского с курткой жокея имело, по свидетельству знакомых поэта, реальную модель – желто-фиолетовый камзол жокея Д. Синегубкина. Сопоставление кофты Маяковского с молитвенным плащом (талесом) сделано Лившицем, вероятно, под воздействием библейских «черно-желтых» мотивов Мандельштама, варьируемых в его поэзии и прозе. Ср. также «схематический» портрет Маяковского работы Д. Бурлюка, помещенный в отдельном издании трагедии «Владимир Маяковский» (М., 1914), и атрибутированный нами портрет поэта работы Ю. П. Анненкова – (см. илл. на с. 523).

[Закрыть] – странным казалось, что у Володи есть дом, мать, сестры, семейный быт.

Маяковский – нежный сын и брат, это не укладывалось в им самим уже тогда утверждаемый образ горлана и бунтаря.[321]321

Парафраз автохарактеристики Маяковского из вступления к поэме «Во весь голос». Ср. название главы о Маяковском из воспоминаний Лившица в отдельной публикации – «Грезэр и горлан» («Стройка», Л., 1931, № 36, с. 9).

[Закрыть] Мать явно была недовольна новой затеей Володи: ее смущала зарождавшаяся скандальная известность сына, еще мало похожая на славу.

Володины «шалости», как любовно называли их родные, тяготели значительно больше к «происшествиям дня», чем к незримой рубрике: «завоевание славы».[322]322

Здесь, вероятно, намек на название первого сценария Маяковского «Погоня за славою» (1913), о чем поэт упомянул в предисловии к сборнику сценариев – см. «Советское искусство», 1931, № 19, 18 апреля и Катанян 1985, с. 69, 513

[Закрыть]

Но Маяковский был баловнем семьи: против его прихотей не могла устоять не только мать, но и сестры, милые, скромные девушки, служившие где-то на почтамте.[323]323

На почтамте служила младшая сестра поэта О. В. Маяковская (1890–1949), впоследствии она некоторое время была техническим секретарем «ЛЕФ'а», а старшая – Л. В. Маяковская (1884–1972) работала художником по тканям на фабрике Трехгорной мануфактуры.

[Закрыть]

Одна из них, по просьбе брата, соорудила мне галстук, чрезвычайно напоминавший дагомейское лангути, между тем как мать кроила и примеряла Володе его полосатую кофту.[324]324

Дагомейское лангути – на языке эве: лане – тело, человек; нгути – узелок. Речь идет, по-видимому, о повязке-амулете у аборигенов Дагомеи, по другой версии, лангути – шкурка небольшого зверька. Об этом эпизоде вспоминала и мать поэта А. А. Маяковская: «Это не толстовка, а обыкновенная кофта, попросту сшитая, с большим отворотом. Шея была очень открыта <…>. Переоделся, и получилось очень нарядно. А другие пришли в каких-то пиджаках. Лившиц надел очень яркий цветной галстук» (ВЛ, 1987, № 1, с. 172).

[Закрыть]

От характерной московской суеты этих дней, прожитых бок о бок с метавшимся по всему городу Маяковским, память, повторяю, сберегла мне немногое: впечатление сплошного кавардака, лавиной нараставшего с утра и угрожавшего к вечеру раздавить своей никак не осмысливаемой кентавроподобной веселостью беспомощного заезжего человека.

Надо было обладать от рождения даром прямолинейного жеста, устанавливающего в любой среде планиметрию людских отношений, искусством крутого и вместе с тем безобидного поворота, чтобы, не задевая ничьего самолюбия, сохранять, как Маяковский, в этой безликой толчее свое собственное лицо.

Он, как всегда, был полон собой, своими еще не оформленными окончательно строчками, обрывками отдельных фраз, еще не сложившимися в задуманную им трагедию,[325]325

В описываемое Лившицем время, в октябре 1913 г., Маяковский уже заканчивал работу над трагедией «Владимир Маяковский».

[Закрыть] и на ходу все время жевал и пережевывал, точно тугую резину, вязнувшие на его беззубых деснах слова.

Впрочем, горланил он не только собственные стихи.

Ему нравился тогда «Громокипящий кубок», и он распевал на узаконенный Северянином мотив из Томá:

С тех пор как все мужчины умерли,

Утеха женщины – война.

Мучительны весною сумерки,

Когда призывишь и одна.[326]326

Строфа из ст-ния И. Северянина «Процвет Амазонии», написанного в мае 1913 г.; напечатано впервые без заглавия весной 1914 г. (ПЖРФ) и вошло в сб. И, Северянина «Златолира» (М., 1914), а не в «Громокипящий кубок» (М., 1913), как указывает Лившиц. Узаконенный Северянином мотив из Тома – Лившиц имеет в виду строки из «Процвета Амазонии»: «Под полонез Тома блистательный Она садится на коня». К персонажам и ариям из опер французского композитора Амбруаза Тома (1811–1896) Северянин обращался и в других стихотворениях («Фантазия восхода». «Шампанский полонез» и др.). В неизданной автобиографии И. Северянин писал «о влиянии композитора Амбруаза Тома и вообще музыки» (ИРЛИ). «Процвет Амазонии» Маяковский цитирует и в статье «Бегом через вернисажи» (1914).

[Закрыть]

Это можно было бы счесть данью сентиментальности, от которой в известные минуты не свободен никто из нас, но мне, прошедшему хорошую школу фройдизма, послышалось в акцентировании первой строки нечто совсем иное.

«Зачем с такой настойчивостью смаковать перспективу исчезновения всех мужчин на земле? – думал я. – Нет ли тут проявления того, что Фрейд называет Selbstminderwertigkeit /Ощущение собственной малозначительности, комплекс неполноценности (нем.) – Ред./ – сознания, быть может, только временного, собственной малозначительности?»

Далеко не уверенный в правильности этого прогноза, я высказал свои догадки Володе и – попал прямо в цель.

Словно не решаясь открыть свою тайну в городе, где он со всеми булыжниками и кирпичами был на короткой ноге,[327]327

Имеются в виду городские мотивы ранних произведений Маяковского, в частности строка из ст-ния «Несколько слов обо мне самом» (1913): «Кричу кирпичу, // слов исступленных вонзаю кинжал…»

[Закрыть] Маяковский стремительно увез меня в Сокольники. Там, на уже опустевшей даче, в заброшенном доме, где мы расположились на ночлег, он признался мне – в чем?

В пустяке, который не взволновал бы и гимназиста четвертого класса.

Неожиданные сочетания часто вызывают впечатление сверхъестественной глубины и магической силы. На смену бархатной блузе Фауста приходят тибетские порошки Бадмаева.[328]328

Бадмаев П. А. (1841–1920) – популярный в России врач, пропагандист тибетской медицины, дипломат.

[Закрыть] Не потому ли Маяковский был убежден, что Рембо, настоянный на аракчеевской казарме, должен дать потрясающий лечебный эффект?[329]329

Рембо, настоянный на аракчеевской казарме – т. е. сам Лившиц, называвший себя учеником Рембо и прошедший воинскую службу в аракчеевских казармах (см. гл. 3, 7).

[Закрыть]

Я не чувствовал себя вправе колебать его уверенность и с чистой совестью поделился с ним мнимым опытом не только видавшего виды служаки, но и привычного потребителя диавольской тизаны, предпочитающего, вместо поездок на воды, проводить четверть года в аду.[330]330

Тизана (франц.) – настой из трав. Четверть года в аду – намек на заглавие единственной книги А. Рембо, изданной им самим, – «Одно лето в аду» или «Четверть года в аду» («Une saison en enfer», Брюссель, 1873), в которой он «проходит сквозь ад» и отрекается от литературы и европейской цивилизации.

[Закрыть]

Утром Володя, опять шумный и жизнерадостный, рвался обратно в город. У нас уже не было ни гроша, но он не думал унывать и объявил, что к обеду деньги будут.

В «Метрополе»[331]331

«Метрополь» – известная гостиница в Москве, на фронтоне здания которой – керамические панно «Принцесса Грёза», выполненные по эскизам М. А. Врубеля, с надписью: «Опять старая история, когда выстроишь дом, то замечаешь, что научился кое-чему» (Ф. Ницше).

[Закрыть] я следил за его кием, как за бушпритом судна, уносящего нас к обещанным в Сокольниках кисельным берегам. Маяковский нервничал, играл плохо, и через час мы ушли, нисколько не разбогатев.

Поехали к Ханжонкову, издававшему первый и в то время, кажется, единственный киножурнал. В этом журнале Маяковский иногда помещал свои шаржи и зарисовки, сопровождая их стихотворными подписями.[332]332

Ошибка памяти: Маяковский сотрудничал не в «Вестнике кинематографии» А. А. Ханжонкова (1877–1945), а в «Кине-журнале» Р. Д. Перского (1875–1929), и поэты посетили, вероятно, редакцию этого журнала. С этим эпизодом, неточно зафиксированным Лившицем, связано крупное научное открытие в творческой биографии Маяковского – удалось выявить 24 неизвестных статьи Маяковского о кино и 13 его рисунков, напечатанных в 1913–1915 гг. под различными псевдонимами (см. ВЛ, 1970, № 8, с. 141–203; «Лит. газета», 1972, 2 августа). Рисунки публиковались, вопреки утверждению Лившица, без стихотворных надписей. По свидетельству одного из публикаторов В. Радзишевского, он начал свои разыскания, отталкиваясь именно от этого эпизода, описанного Лившицем в ПС-I. См. также: Катанян 1985, с. 69–70.

[Закрыть]

У Ханжонкова он был в долгу, но – две-три бархатные ноты в голосе, полуиздевательском, полупокровительственном, никак не похожем на голос получателя аванса, и Володя двумя пальцами уже небрежно опускал в карман спасавшую нас пятерку.

По дороге в столовую завернули к нему домой: полосатая кофта была, по его предположениям, готова, и ему не терпелось нарядиться в обновку.

В вегетарианской столовой, где, как и всюду, платили по счету за уже съеденное, я пережил по милости моего приятеля несколько довольно острых минут. За обедом он с размахом настоящего амфитриона уговаривал меня брать блюдо за блюдом, но, когда наступили неизбежные четверть часа Рабле,[333]333

Четверть часа Рабле – крылатое французское выражение, восходящее к эпизоду из жизни Рабле, здесь в значении: неприятный момент расплаты.

[Закрыть] Маяковский с каменным лицом заявил мне, что денег у него нет: он забыл их дома.

Мое замешательство доставляло ему явное наслаждение: он садически растягивал время, удерживая меня за столом, между тем как я порывался к кассе, намереваясь предложить в залог мои карманные часы. Лишь в самый последний момент, когда я решительно шагнул к дверям, он добродушно расхохотался: все было шуткой, пятерка оказалась при нем. На этом, однако, мои испытания не кончились.

Чтобы ясно представить себе всю картину скандала, в котором поневоле пришлось принять участие и мне, необходимо вспомнить, что вегетарианство десятых годов имело мало общего с вегетарианством современным. Оно в своей основе было чем-то вроде секты, возникшей на скрещении толстовства с оккультными доктринами, запрещавшими употребление мяса в пищу. Оно воинствовало, вербуя сторонников среди интеллигенции приблизительно теми же способами, к каким прибегали трезвенники, чуриковцы и члены иных братств.

Слепительно белые косынки подавальщиц

и снежные скатерти на столах – дань Европе и гигиене? Конечно, конечно! А все-таки был в них какой-то неуловимый привкус сектантства, сближавший эту почти ритуальную белизну с мельтешением голубиных крыл на хлыстовских радениях.[334]334

Чуриковцы – так называемая секта трезвенников, основанная в конце XIX в. купцом Иваном Чуриковым. О чуриковцах см., в частности, в газ. «Раннее утро», 1913, 10 и 28 декабря. Хлысты – основанная в XVII в. мистическая секта, одним из ритуальных символов которой является голубь (см. гл. 4, 66).

[Закрыть]

Цилиндр и полосатая кофта сами по себе врывались вопиющим диссонансом в сверхдиетическое благолепие этих стен, откуда даже робкие помыслы о горчице были изгнаны как нечто греховное. Когда же, вымотав из меня все жилы, Маяковский встал наконец из-за стола и, обратясь лицом к огромному портрету Толстого, распростершего над жующей паствой свою миродержавную бороду, прочел во весь голос – не прочел, а рявкнул, как бы отрыгаясь от вегетарианской снеди, незадолго перед тем написанное восьмистишие:

В ушах обрывки теплого бала,

А с севера снега седей —

Туман, с кровожадным лицом каннибала,

Жевал невкусных людей.

Часы нависали, как грубая брань,

За пятым навис шестой.

А с неба смотрела какая-то дрянь

Величественно, как Лев Толстой, – [335]335

Ст-ние «Еще Петербург» впервые напечатано под заглавием «Утро Петербурга» в ПЖРФ, с разночтением в предпоследней строке (вместо «А с неба…» – подцензурное «А с крыши…»). О чтении Маяковским этого ст-ния на «Первом в России вечере речетворцев» см. далее.

[Закрыть]

мы оказались во взбудораженном осином гнезде.

Разъяренные пожиратели трав, забыв о заповеди непротивления злу, вскочили со своих мест и, угрожающе размахивая кулаками, обступали нас все более и более тесным кольцом.

Не дожидаясь естественного финала, Маяковский направился к выходу. Мы с трудом протиснулись сквозь толпу: еще одна минута накипания страстей, и нам пришлось бы круто. Однако мой спутник сохранял все внешние признаки самообладания. Внизу, получив в гардеробе пальто, он даже рискнул на легкую браваду. Взглянув на перила лестницы, усеянные гроздьями повисших на них вегетарианствующих менад, и на миловидную кассиршу, выскочившую из-за перегородки, Маяковский громко загнусавил под Северянина:

Под звуки этих фанфар мы в полном боевом порядке отступили на заранее намеченные Маяковским позиции. Сообщений о происшествии в газетах не появилось, так как полиция к вегетарианцам относилась хорошо, а без протокола какой же это был скандал?

V

Бедные вегетарианцы! Я не питал к ним никакой злобы в эти осенние дни, когда взоры всей России были устремлены на юг, к Киеву, где разыгрывался последний акт бейлисовской трагедии. Они ведь были настоящими дон-кихотами в стране, населенной миллионами моих соплеменников-антропофагов!

Петербургские и московские газеты выходили с вкладными листами, посвященными процессу, а «Киевская Мысль»[337]337

«Киевская мысль» – либеральная газета, выходила в 1906–1918 гг.

[Закрыть] разбухла до размеров «Таймса». После статей Шульгина,[338]338

Шульгин В. В. (1878–1976) – член Государственных дум, редактор черносотенной газ. «Киевлянин», ярый антисемит, однако во время процесса Бейлиса опубликовал ряд статей, в которых резко выступил против «ритуальной» версии и против вдохновителей процесса («Киевлянин», 1913, 27 сентября – 31 октября). Он утверждал, что откровенно сфабрикованное дело Бейлиса может подорвать общую идею и позиции государственного антисемитизма. Шульгин был привлечен к суду по обвинению в клевете на одного из организаторов процесса, прокурора Киевской судебной палаты Г. Г. Чаплинского. См. также: Шульгин В. Годы. М., 1979, С. 125–146.

[Закрыть] выступившего в защиту Бейлиса, подписка на «Киевлянин» выросла вдвое, и вчерашние союзники Шульгина открыто говорили о нем как о жертве еврейского подкупа.

В кинематографах обеих столиц демонстрировался вместе с долгожданными «Ключами счастья» короткометражный фильм – хроника киевского дела.[339]339

Фильм «Ключи счастья» по одноименному бульварному роману (1909–1913) А. А. Вербицкой вышел на экраны в конце 1913 г. В газетах Москвы и Петербурга этот фильм рекламировался вместе с документальными картинами, объявленными «сверх программы», – «К процессу Бейлиса» и «Дело Бейлиса» (см., например: «Раннее утро», 1913, 7 и 13 октября).

[Закрыть]

Предприимчивые люди уже составляли конспект безобидной лекции о воздухоплавании, с которой собирались повсюду развозить оправданного Бейлиса.

Предвосхищая вероятный исход процесса, «Раннее Утро» издевалось над матерыми антисемитами – Замысловским и Шмаковым:

Оба юдофоба

Горести полны,

Ночью видят оба

Роковые сны.

Видит Замысловский,

Что попал Шмаков

В синагоге шкловской

В руки резников;

Там его сурово

Режут без конца, —

Будет из Шмакова

Сделана маца.[340]340

См. стихотворный фельетон: Хафиз. «Судебный отчет» из цикла «Резвая утка (Орган праздной мысли)». – «Раннее утро», 1913, 5 октября.

[Закрыть]

А в квартирах зажиточных архитекторов, врачей и адвокатов, куда бог весть зачем приводил меня Маяковский, угасал – молчи, грусть, молчи! – осыпаясь малиновым и зеленым японским просом, ниспадая ниагарами выцветающих драпировок, три десятилетия отравивший пылью[341]341

«Молчи, грусть, молчи!» – название популярного романса (муз. Г. Березовского, слова А. Френкеля), изданного в Киеве в 1915 г. Под этим же названием в 1917 г. вышел фильм, декорации и изобразительное решение которого и описывает Лившиц.

[Закрыть] предшественник и сородич венского сецессиона – стиль макарт.[342]342

Венский Сецессион – объединение австрийских художников, возникшее в 1897 г. и утверждавшее в противовес официальному академизму стиль «модерн». Стиль макарт – от имени австрийского живописца Ганса Макарта (1840–1884). Его картины отличаются декоративными эффектами, помпезностью, пышностью костюмов и богатством аксессуаров, но внутренне бессодержательны.

[Закрыть] Изнемогая в невозможно восточной позе, принимала интервьюеров Изабелла Гриневская, автор драматической поэмы «Баб».[343]343

Гриневская И. А. (1864–1944) – поэтесса, драматург. Ее восточные драматические поэмы пользовались большой популярностью, а поэма «Баб» (1903) – из жизни персидского пророка-реформатора XIX в. Мирзы Али Мухаммеда, прозванного Бабом (в значении «дверь истины»), была восторженно принята прессой и не сходила с подмостков театров вплоть до Февральской революции. Петербургские эгофутуристы привлекали Гриневскую к участию в своих изданиях. «Скрипка… г. Дубинина» – см., например, объявление о выступлении «солиста-скрипача-виртуоза М. И. Дубинина в ресторане „Вена“» («Раннее утро», 1913, 31 декабря).

[Закрыть]

И, отпечатанная на клозетной бумаге (все по той же проклятой бедности, которую публика считала оригинальничаньем), афиша «Первого в России вечера речетворцев» красовалась на перекрестках среди обычных в то время реклам и объявлений:

«Скрипка говорит, поет, плачет и смеется в руках артиста-виртуоза г. Дубинина, выступающего со своим оркестром с семи часов вечера в «Волне».

«Дивное обаяние Монны-Лизы товариществом Брокар и K° воплощено в аромате нового одеколона «Джиоконда».

«Осторожно! Гигиенические резиновые изделия опасно брать где-нибудь. Целесообразно обращаться только в единственный специальный склад отделения парижской фирмы Руссель».

Чтобы отгородиться от этого фона, нужна была не одна черно-желтая блуза, а километры полосатой материи; нужны были многосаженные плакаты, а не скромная афиша на канареечном пипифаксе.