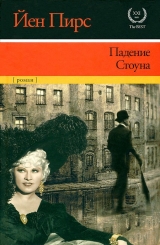

Текст книги "Падение Стоуна"

Автор книги: Йен Пирс

Жанр:

Исторические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 34 (всего у книги 47 страниц)

– Да. Это моя работа.

– Но как вы заставили французов согласиться? И русских?

– Выгоду получат все, сами знаете, а русские любят взятки. Граф Гурунжиев запросил головокружительную сумму. Разумеется, он также сможет вернуться в Санкт-Петербург со славной победой.

Я едва-едва не сказал, что граф сделал с деньгами Стоуна, но сдержался.

– А я? Меня даже подкупать не потребовалось.

– Нет. Но вы хорошо сыграли свою роль. Не думайте, что ваш ум и таланты не были оценены по достоинству. Нет смысла это продолжать, сами знаете.

– Я хочу ясности. Правительство следовало вынудить запаниковать, чтобы оно пришло к выводу, что это не случайный хаос на рынке, а заговор, у которого есть свои цель и цена. И я это сделал. Тут я сыграл ключевую роль. Заговор надо было разоблачить вовремя. И меня к этому подвели. Легкие намеки тут и там от людей вроде Нечера должны были подтолкнуть меня в нужном направлении. Чтобы я догадался, что происходит, и до смерти напугал правительство…

Стоун кивнул:

– Вы заслуживаете всеобщей благодарности.

Но я еще не закончил. Было кое-что еще. Оно не давало мне покоя.

– Так, с русскими понятно. Но французы – другое дело. Как вы планировали вертеть ими? От банков можно откупиться свободой рук в России, но что будет теперь? Как насчет Рувье?

Я помедлил, посмотрел на него и вдруг понял.

– О Боже. Это вышло из-под контроля, да? Рувье не учтен в плане. И он вот-вот все разрушит.

– Мсье Рувье действительно ведет себя в данный момент неразумно, – спокойно сказал Стоун.

– Вы предполагали, что Рувье поступит так, как скажут ему банкиры и управляющий Банком Франции.

– Они скажут ему то, что в интересах страны. Да. И это в интересах страны. Любой, кроме идиота, способен это понять.

– К несчастью, он идиот.

– Сдается, он мечтает о великом личном триумфе.

– Он блокирует Банк Франции, русские последуют его примеру, и сделка провалится. Вы хотя бы понимаете, что вы наделали?

– Не каждая рисковая игра приносит выигрыш. К несчастью.

– Это все, что вы можете сказать?

Он с полнейшим спокойствием пожал плечами.

Я ушам своим не верил. Именно его спокойствие, хладнокровное отношение к происходящему выбили меня из равновесия. В сочетании с яростью от того, как он со мной поступил. Слабость, признаю. Но он с начала и до конца мной манипулировал. Неужели из-за этого Уилкинсон послал меня в Париж? Неужели уже тогда это было у него на уме? Неужели он планирует так далеко вперед?

Но шанс спросить мне не представился. Дверь открылась, и вошел Рувье, уже в зимнем пальто, со шляпой и перчатками в руках.

– Дражайшая графиня, я пришел с вами попрощаться и еще раз поблагодарить за гостеприимство, – сказал он, когда она встала с дивана, чтобы подать для поцелуя руку. – Увы, беседа была не столь приятной, как обычно в вашем доме.

– Мне очень жаль, что вы были разочарованы, министр, – ответила она. – Не могу ли я уговорить вас задержаться еще немного?

В лице у Рувье читалось такое самодовольство, что смотреть на него было почти невыносимо.

– Уже очень поздно, и, думаю, все возможное уже было сказано. И, что важнее, у меня завтра напряженный день. Очень напряженный день.

– Минутку, министр, – вмешался я. Я еще не знал точно, что намереваюсь сказать, но понимал, что едва он выйдет, все будет потеряно.

– Мсье?..

– Корт, сэр. Генри Корт. Я работаю на газету «Таймс».

Это его озадачило – как и следовало.

– Что такого вы можете сообщить, что меня заинтересовало бы?

Эмоции совершенно меня оставили. Ярость на Стоуна была такой острой, что я ее даже не замечал; она настолько мной овладела, что я практически в нее превратился. У меня был выбор, и я сделал его, полностью сознавая последствия. Я не могу привести ни извинений, ни объяснений, которые не были бы фальшивыми. Я хотел взять верх над Стоуном и причинить ему боль. Я хотел показать, что способен спасти ситуацию, когда он потерпел неудачу. Любой ценой, любыми средствами. А средство было только одно. Да просит меня Господь, я не мешкал.

– Вы политик, министр. Некогда вы занимали пост премьер-министра, и, возможно, в один прекрасный день вам выпадет честь занять его снова. Я желаю вам всяческих благ, мне бы не хотелось, чтобы что-то стало у вас на пути. Общественное мнение – дело хорошее, и за прошедшие годы вы выказали себя исключительно умелым администратором.

– Благодарю вас, молодой человек, – ответил Рувье с некоторым удивлением.

– К несчастью, я позабочусь о том, чтобы положить конец вашей карьере, если только вы не обдумаете следующие мои слова. Банк Франции и банковское сообщество Парижа в большинстве желают отвратить ужасающий кризис, который повергнет в страшный упадок всю Европу. Банк Франции не может сделать этого без вашего разрешения. И вы такое разрешение дадите.

– С чего бы мне его давать? – с напускным изумлением спросил он.

– Вы хотите чего-то иного?

– Вывода войск из Египта, вывода Королевского флота из прибрежных вод Сиама и свободу действий в Ливане. Боюсь, банкирам не хватает дальновидности, и думают они только о деньгах. Я вижу дальше их. Я спасаю их от собственной узколобости.

– Вам это не удастся.

– В таком случае нам не о чем больше говорить.

– Боюсь, есть, – сказал я. – Нам нужно также поговорить о графине фон Футак.

Элизабет застыла. Она не шевельнулась, но я увидел, как глаза у нее расширились, как она приняла позу – незаметно для любого, кто не знал ее так хорошо, как я, – которая свидетельствовала о напряжении, настороженности. О страхе. Стоун никак не отреагировал. Пока.

Рувье улыбнулся.

– А, дражайшая Элизабет. Надеюсь, вы не собираетесь угрожать мне разоблачением? Я очень сомневаюсь, что это способно нанести какой-либо ущерб моей карьере. Лишь пуритане-англичане могут так думать. Мы во Франции…

– Да-да. Все это я знаю. Завоевать графиню фон Футак действительно было бы немалым достижением. Но оплачивать ее из правительственных средств – совсем иное дело. А она очень дорогостоящая женщина, как подтвердят вам граф Гурунжиев и многие другие. Вы же не думали, что вы единственный, кого она обирает, верно? Ну разумеется, нет, вы же человек умудренный. Не могли же вы не сознавать, что вы лишь один из – бог знает скольких – людей, кого она – как бы это сказать – принимает?

Он бросил на нее взгляд, полный растущей тревоги. Стоун все еще не реагировал, просто стоял, заложив руки в карманы, не способный отвести глаз от Элизабет, пока слушал мои слова. Мне хотелось увидеть, как по его лицу расползается отвращение. У него было все. Будь я проклят, если он получит и ее тоже!

Рувье, отмахиваясь, пожал плечами:

– Небольшой скандал вскоре забудется, если я прославлюсь как человек, вернувший Франции былое превосходство.

– Конечно же, она не графиня. Вы тратили пятьдесят тысяч франков ежемесячно на уличную потаскуху из Нанси. Разве вы не знали? То, за что вы платили по десять тысяч в ночь, любой солдат на восточной границе, кто ее хотел, получал за франк. А еще она преступница, которую разыскивают за хладнокровное убийство клиента в Лионе.

Тут он побледнел, но как будто еще не смирился. Элизабет сидела, сложив руки на коленях, совершенно неподвижно, ее самообладание еще было абсолютным. Вот только я чувствовал, как ею овладевает оцепенение, холодок отчаяния, когда она слушала, как ее жизнь, ее репутация идут прахом, когда кто-то, кому она доверяла – возможно, единственный, кому она рискнула довериться, – рвет ее мир в клочья. Это было то же опустошение, что затопило и меня.

– Вы знаете человека по фамилии Дрюмон? – вполголоса спросил я.

Он только на меня посмотрел.

– Он журналист, презренная личность. Извращенный, склонный к насилию, исполненный ненависти. Должен сказать, я не могу даже находиться в одной с ним комнате, не испытывая позыва к тошноте. Но у него есть одно исключительное свойство. Он ненавидит всех республиканцев, всех политиков. Радость, какую он получит, стерев вас в порошок, будет огромной. Уничтожать людей для него не просто долг, а удовольствие. Можете вообразить себе заголовки? Как он будет упиваться? Как ваши враги обрадуются, травлей заставив вас покинуть свой пост? Франция, возможно, победит, министр. Но плодов этой победы вам не вкусить. Мсье Дрюмон об этом позаботится.

– Публиковать нечего, – беспечно отозвался он. – Думаете, я давал ей расписки?

– Она ведет дневник, – устало ответил я. – Очень подробный. Во всех отношениях. И она была иностранной шпионкой. Это я могу доказать. У меня есть квитанции платежей ей от германского военного командования через «Банк Бремена». Услышанное от любовников она продавала за любую цену, какую могла получить. Вы вскоре сами сможете это прочесть. В газете Дрюмона. Надо думать, через пару дней.

– Чего вы хотите?

– Три миллиона фунтов стерлингов. В золоте. На депозите в Английском банке, перевод должен быть осуществлен немедленно. Если пожелаете, можете сделать заявление через Банк Франции о добрососедской взаимовыручке, о том, как Франция решила действовать, дабы гарантировать стабильность финансовых рынков. Говорите что хотите, чтобы извлечь из ситуации максимум прибыли. Но сумма должна быть переведена, не то дневники будут опубликованы.

– Вы просите невозможного.

– Отнюдь. Хватит одного слова управляющему Банка Франции в зале за той дверью.

– Не можете же вы думать, что я так пойду на попятную? Даже чтобы спасти собственную шкуру? Моя репутация…

– …только упрочится. Вы сделаете гениальный ход. Упрочите международное положение Франции незначительным жестом и безо всяких затрат.

– Это нельзя сделать.

– Можно. Так каково ваше решение, министр? Осмеяние и возможное расследование по обвинению в коррупции или негромкая, но прочная репутация самого умелого министра финансов, какого только знала Республика?

– Мне нужно время подумать.

– У вас его нет. Вы пойдете в соседнюю комнату к вашим коллегам и согласитесь на сделку, которую они с таким тщанием выработали. Вы пойдете немедленно.

Он подсчитывал быстро, не в силах даже взглянуть на Элизабет, потом бросил на пол перчатки и шляпу и вышел из комнаты. Я подумал, что победил, но не был уверен. Да и не это в тот момент занимало мои мысли. Мне правда не было дела. Я хотел побить Стоуна, вот и все, показать, что я не менее умен, и одновременно отобрать у него то, чего хотел он. И мне было безразлично, как я этого добился.

Лицо Элизабет сделалось вдруг таким усталым, таким разбитым, она дрожала от того, что я натворил, но неспособная проявить никаких больше чувств. Она была в шоке от быстроты и легкости, с какими я разорвал в клочья и втоптал в пыль ее мир. Потому что я не помешкал, не постарался как-либо ее пощадить. Она была лишь орудием в переговорах, которым я воспользовался не раздумывая. Худший враг не предавал ее в такой мере. Она не могла даже посмотреть на меня, не могла поднять глаз, чтобы посмотреть на Стоуна, все еще стоявшего у камина.

Наконец она все-таки подняла голову, но обратилась не ко мне, а к Стоуну.

– Полагаю, вы захотите теперь уйти, мистер Стоун, – сказала она так тихо, что я едва ее расслышал. – Уверена, вы понимаете, что все, сказанное мистером Кортом, правда.

Стоун закрыл лицо руками и глубоко вздохнул. Меня для них больше не было в комнате. Я перестал существовать. Я встал. Ни один из них не заметил. Уже у двери я обернулся.

– И последнее…

– Уходите, мистер Корт, – устало сказал он. – Покиньте этот дом.

– Покину. Но мне нужно сказать еще кое-что. Мне очень жаль, Элизабет. Я сделал только то, что должен был. Но по меньшей мере я избавил тебя от Дреннана. Он мертв. Я верну дневники и отправлю их тебе непрочтенными.

Тут Стоун резко обернулся:

– Что?

– Это вас не касается, мистер Стоун.

– Думаю, касается. Вы сказали, Дреннан мертв?

Я озадаченно нахмурился.

– Вы его знали?

– Что случилось?

– Его застрелили сегодня днем.

Стоун побледнел.

– О Боже! Что вы наделали? Вы его убили?

– Не я, а русские. Это было частью сделки, которой вы так хотели. Частью цены. Это заставило их довериться мне настолько, чтобы выслушать. А что?

– Вы сказали, ваш слуга вас обокрал, – обратился он к Элизабет, не обращая внимания на меня. – Вы не сказали, что именно пропало. Я предположил, что это драгоценности. Я спросил Дреннана, не может ли он помочь, я много лет его знаю. Это должно было стать сюрпризом, показать вам…

Он посмотрел на меня в полнейшем неверии.

– Вы его убили? – повторил он.

– Просто старался сделать мир безопасным для бизнеса, – ответил я. – Этого ведь все хотели.

Я ушел, оставив последнюю часть недосказанной, то, почему Стоун словно бы испытал облегчение, когда я взялся за Рувье. Словно бы был рад, что ему не пришлось. Я не мог сложить из частей целое. Уверенности у меня нет по сей день. Кроме того, было три часа утра. Я устал. Возможно, мне только почудилось.

Действительно все было кончено. Рувье пришел к выводу, что маленький, но гарантированный триумф безопаснее большой победы, которая может быть вырвана у него из рук. Через три часа в газеты и агентства стали расходиться телеграммы, что Банк Франции и Государственный банк Российской империи в духе международной солидарности и ради стабильности на рынках согласились внести дополнительные золотые запасы в Английский банк. Это перевернуло ход событий; «Барингс» рухнул, и семейство практически разорилось, но довольно скоро снова всплыло в новом качестве, хотя лишь как тень былых себя. Рынки оправились от страшного переполоха и через месяц или около того вернулись к нормальным торгам. Репутация Сити понесла урон, престиж Франции и России возрос, но позиция Лондона осталась незыблема, и начали возникать зачатки взаимного понимания. Россия и Франция заключили секретный альянс, французские деньги потекли на укрепление российской экономики и армии. Лондонские банки зачастую даже не пытались вмешаться.

Джон Стоун приступил к работе. Строительство порта Николаев на Черном море вызвало лишь формальный и бесплодный протест Британии – удивительное дело, учитывая, что обычно подобное послужило бы достаточным поводом для объявления войны. Это доказало, что вопреки расхожему мнению Россия далеко не столь отсталая страна, раз смогла мобилизовать ресурсы и технологии для разворачивания без помощи извне столь масштабного предприятия.

И весной 1891 года Джон Стоун обвенчался с графиней Элизабет Хадик-Баркоци фон Футак унс Сала в церкви Святого Освальда в Малпасе, Шропшир. Меня на свадьбу не пригласили. Хотя за прошедшие годы я их почти не видел, теперь, когда из-за смерти мистера Уилкинсона я наконец вернулся в Англию, мы со Стоуном неизбежно иногда сталкиваемся. Мы сухо вежливы.

Мы никогда не говорим о его жене.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Венеция, 1867 г.

Глава 1Ни семья, ни образование, ни природные склонности не подготовили меня к жизни за счет промышленности или в промышленности. Я все еще знаю о ней удивительно мало, хотя мои компании владеют примерно сорока заводами и фабриками по всей Европе и Империи. Я не слишком представляю себе, как варится лучшая сталь, и столь же мало разбираюсь в механизмах подводных лодок. Мой дар – понимание человеческой натуры и эволюции денег. Танец капитала, гармония бухгалтерского баланса и то, как эти абстракции взаимодействуют с людьми, их характерами и желаниями либо как индивидов, либо масс. Поймите, что одно – это одновременно и другое, что они – два разных способа выражения одного и того же, и вы постигнете природу бизнеса.

Пару месяцев назад я прочел книгу Карла Маркса о капитале. Элизабет дала мне ее с улыбкой. Странное ощущение, поскольку благоговение автора превосходит даже мое. Он первым понял сложность капитала и его тонкости. Его описания – это хвала влюбленного его возлюбленной, но, описав ее красоту и чувственность ее власти, он отворачивается от ее объятий и настаивает, что его любимую необходимо уничтожить. Он был способен ясно постичь природу капитала, но не собственный характер. Желание пронизывает каждую строку и абзац его книги, но он этого не видит.

Ну а я сдался, подчинился волнению, которое охватило меня, когда я увидел проблески редкостного процесса метаморфозы пищи в рабочую силу, в товары, в капитал. Это было как божественное видение, мгновение богоявления, тем более поразительное из-за своей внезапности. Это был странный процесс – преображение сына младшего священника в бизнесмена – и заслуживает более подробного рассказа, хотя бы потому, что он включает события, сейчас совершенно неизвестные.

Меня считают скрытным человеком, хотя сам я себя таким не нахожу. Я не оберегаю свое личное с какой-либо необычайной ревностностью, но не чувствую необходимости посвящать весь мир в мои дела. Только одно, имеющее важность, я утаил. Этот отчет, надеюсь, объяснит некоторые слагаемые моей жизни и может предоставить информацию, необходимую для выполнения некоторых условий моего завещания. Это памятка, и я изложу здесь все подробности, какие сумею вспомнить, пока буду продолжать поиски окончательного ответа.

Я пишу, сидя в своем кабинете на Сент-Джеймс-сквер, и кругом тишина. Внизу моя Элизабет свернулась клубочком перед огнем и читает книгу, как обычно по вечерам, прежде, чем лечь спать. Я словно вижу, как она позевывает, а ее озаренное огнем лицо безупречно красиво и безмятежно. Потому что там никого нет, на ней ее очки для чтения. Услышав, что я спускаюсь по лестнице, она мигом снимает и прячет их; повинно ее тщеславие; я бы сказал ей, что для меня это ничего не значит, но необходимость пользоваться ими так ей досаждает, что я не хочу вторгаться в ее маленький секрет. В остальном она пребывает в безмятежном покое; его подарил ей я, и это лучшее и самое достойное, что я когда-либо сделал; дороже для меня всех заводов, фабрик и денег, когда-либо мной приобретенных за годы и годы. И я не допущу, чтобы он был нарушен. Но с тем, другим делом я должен покончить раз и навсегда; оно давно уже гложет меня, а я не настолько молод, чтобы позволять себе отсрочки. Я выясню правду и приму решение. Я не боюсь, что это может потревожить Элизабет, скорее всего история завершилась давным-давно. Я хочу знать, только и всего.

Я буду писать по мере продвижения моих расследований; я начал розыски, рано или поздно они принесут плоды. Я, мне жаль сказать, не привык не получать того, что я хочу. Отсюда моя репутация надменности, и, полагаю, она заслуженна. Но это необходимо. Смиренный бизнесмен столь же неуместен, как и надменный священник, и если от природы вы не наделены уверенностью в себе, то все равно должны выглядеть самоуверенным, или потерпите неудачу. Это качество едва ли когда-нибудь воспоют поэты, но, подобно всякому мраку внутри нас, такие черты, как стыд, виноватость, отчаяние, лицемерие, по-своему полезны.

Моя меланхолия глупа, я знаю. Вызвала ее смерть Уильяма Корта; ему становилось все хуже, и он попросил меня приехать повидать его, и я отправился в Дорсет, где он прожил последние сорок лет. Печальная встреча, но он смирился со своим концом, и без особой горечи. Жизнь была для него обузой, и он предвкушал избавление от нее. Он сообщил мне то, что считал должным, то, что его угнетало. Я что-то сказал и переменил тему как мог быстрее. Затем я выбросил услышанное из памяти. Но оно не исчезло. Эта мысль возвращалась ко мне, угнездилась в глубине моего сознания, выскакивала из засады в самые неподходящие минуты.

И когда я сидел с Томом Барингом, стараясь найти такую подстраховку, которая обезопасила бы мои компании от несчастных случаев, эта мысль вновь вторглась в мое сознание. Уместным унижением, подумал я, было использовать мою тревогу столь цинично. Это блокирует доступ к документам в такой мере, чтобы огромная дыра в финансах не открылась держателям акций. Не стопроцентная гарантия, такой вообще не бывает, однако достаточная, чтобы изобретательный солиситер сумел запутать клубок на столько времени, на сколько потребуется.

Мои возлюбленные держатели акций перепугались бы и впали в панику, если бы все делалось открыто. Но ведь держатели акций – овцы, вот почему они вкладывают деньги в маленькие листы бумаги, а не во что-то реальное. Вот почему они визжат и стонут, если что-то не задается, но ни в коем случае не испробуют свое мужество в схватке с рынком. Вот почему они гордятся своей деловой проницательностью, если их бумажные листки повышаются в цене благодаря чужим трудам. Это величайшая неупоминаемая страсть всех бизнесменов: они могут воевать со своими рабочими, критиковать неумелые правительства, прилагать огромные усилия, чтобы банкротить и разорять конкурентов, но все они без исключения питают некоторое – пусть маленькое – уважение к вышеперечисленным. Однако держатели акций вызывают у них тошноту, и если бы они могли изыскать способ разорить их всех, они прибегли бы к нему с радостью и сладострастием. Управляющие открытых акционерных обществ подобны рабам не менее, чем рабочие, которых они, в свою очередь, нанимают. Они могут служить хорошо, быть заискивающими и добросовестными, но в глубине их сердец таится омерзение. Я ощущаю его в себе, и я вижу его в других. Я различаю его в Теодоре Ксантосе, когда им овладевают злость и алчность. Рано или поздно он померяется силами со мной. Я ожидаю этого уже годы и годы.

В данный момент я вложил все мое состояние в единственную экстраординарную операцию – в постройку военных кораблей, которые никто не заказывал, потому что правительству недостает смелости сказать правду, обезопасить народ, не желающий платить за них. По моим расчетам, они передумают, и я готов положиться на мое суждение. Если же нет, я могу погубить их всех. Это коррумпированные, алчные людишки, а их корыстная натура наделила меня властью подчинить их моей воле, если они попытаются мне воспрепятствовать. До чего волнующим становится бизнес, когда поднимается выше простого производства и устремляется к величию. Естественно, держатели акций перепугались бы, узнай они, что я предпринял, – впрочем, я давно уже пришел к убеждению, что людям, не готовым рисковать своими деньгами, не следует предоставлять возможность иметь их.

Итак, я защищу себя от держателей моих акций еще и с помощью этой докучной тревоги. Обращу ее себе на пользу. Пусть знает, кто хозяин. Я посетил Гендерсона, распорядился вставить в мое завещание фразу: «250 000 фунтов моему ребенку, которого прежде не признавал своим…». Сумму необходимо было назначить большую, чтобы она воздействовала на все остальные статьи завещания, сделала бы невозможным кому-либо вступить в права наследства. Не признавал, потому что он никогда не существовал.

Я не упомянул об этом даже Элизабет, которой рассказываю почти все, так как не видел необходимости. Умереть? Мне это не представлялось хотя бы отдаленной возможностью. Это было для других. Даже свидание с Кортом в последние его дни не заставило меня подумать, что рано или поздно я стану таким же, как он. Глядя на него в постели, такого исхудалого и слабого, еле способного говорить, я испытывал только абстрактный интерес. Сочувствие, немного грусти, но уподобить себя ему в его беде? Нет. Со временем нужда во вставке отпадет, завещание будет переписано, и вопрос исчерпается.

Однако записав эти слова, я не сделался хозяином над той мыслью.

Наоборот, я обнаружил, что вдохнул в нее жизнь. Она преследовала меня даже еще сильнее. Вернулись старые воспоминания, перемешанные, нечеткие, некоторые слишком реальные, другие, несомненно, плод воображения. Это отвлекало меня, а я не терплю отвлечений. Я никогда не сидел сложа руки, ожидая, что проблема разрешится сама собой. Я разослал инструкции, взялся за розыски и начал набрасывать эти заметки, чтобы привести в порядок прошлое, отсортировать то, что было реальным, от того, что им не было.

Источник моей озабоченности крылся в Венеции – таком городе в Европе, который тогда и теперь менее остальных как-либо интересовался индустрией и коммерцией в любых их проявлениях вопреки тому факту, что его богатство строилось на торговле точно так же, как его здания опираются на деревянные сваи, глубоко вбитые в илистое дно лагуны. Подобно знатному английскому семейству, для которого наступили тяжелые времена, она повернулась спиной к коммерции, предпочитая аристократичное угасание энергичному возрождению своих богатств. В то время, когда я посетил ее, я прямо-таки восхищался старой дамой (если город можно так описать, Венеция на исходе 1860-х годов заслуживала такой титул) за ее отказ пойти на компромисс с современным миром.

Я был там с туристической экскурсией – мои первые и единственные каникулы до тех пор, пока Элизабет не начала свои тщетные попытки приобщить меня к удовольствиям безделья. Примерно за год до этого мне выпала удача: мой дядя умер бездетным и неженатым, и лишь бы не оставлять свое скромное состояние моему отцу, которого он глубоко презирал, завещал его мне. Бесспорно, это указывало на желание с его стороны посеять раздор в нашей семье, поскольку мой отец жил только на маленькую ренту, а существование моих сестер он вообще проигнорировал. Ни пенни им, и вся сумма в 4426 фунтов – мне, со строжайшим условием, что я никоим образом не раздам, отдам или иначе отделю какую-либо часть указанной суммы в пользу кого-то из членов моей семьи. Гнусность с его стороны, и будь мой отец менее кротким, дядюшка Тобиас мог бы преуспеть и положить начало семейной вендетте. Обретение денег таким манером не доставило мне никакой радости, а потому я решил потратить их таким способом, который заставит старикана вертеться в могиле, скрипя зубами от ярости.

Почему он так люто презирал моего отца? Эта история подобно многим семейным ссорам уходила далеко в прошлое. Мой отец женился недостойно. Недостойно до скандала, собственно говоря, поскольку он выбрал жену без рода и племени и без богатства. Хуже того, она была дочерью семьи, которая прибыла на эти берега откуда-то из Испании всего лишь несколько десятилетий назад, а сама – так даже родилась в Аргентине. Она была (на мой взгляд) сказочно и экзотически красива и (на взгляд дядюшки Тобиаса) абсолютно неприемлема. Откуда он взял это, я не знаю, ведь они ни разу не встретились. Он остерегался оказаться даже поблизости от нее. А жаль, поскольку (хоть он и был старым мерзавцем) он бы не устоял перед ее очарованием.

Но англичанкой она не была вне всяких сомнений и до конца жизни говорила с заметным иностранным акцентом – хотя настолько смешанным, что невозможно было определить, с каким именно. Это делало ее еще более обаятельной для тех, кому она нравилась, и тем более отталкивающей для тех, кому она не нравилась. Я прекрасно сознаю, что воспоминания о ней предрасположили меня к Элизабет, едва мы только познакомились.

Кроме того, она передала мне тенденцию быть не таким, как другие. Я никогда не ощущал себя принадлежащим моей стране, как ни сильно я ее люблю. Полагаю, в ответ я бы мог стать образцом общепринятости, но искра пламенного вызова матери передалась сыну, и я сделался прямой противоположностью. В моей жизни я шел своим собственным путем, куда бы он ни вел. И таким образом оказался способен видеть шансы, которых другие даже не замечали.

Получив деньги дядюшки Тобиаса, я осознал, что обычный выбор занятий, доступных молодому человеку со скромным достатком, мне заказан.

Вино, женщины, азартные игры отпадали, так как дядюшка Тобиас в молодости промотал на них куда большее состояние и безоговорочно одобрил бы такое мое распутство. Это означало бы триумф его части семьи. О пожертвовании денег на достойную благотворительность речи тоже быть не могло, так как, хотя он не терпел кроткое христианство моего отца, сам он был неколебимым тори, приверженцем высокой Церкви, и заявил бы, что по крайней мере его деньги ушли на то, чтобы удерживать низшие классы на положенном им месте.

И вот однажды в Лондоне за ленчем с кем-то из знакомых я нашел идеальное решение. Если дядюшка Тобиас ненавидел кого-либо более жгуче, чем простых людей, то тех, кто занимался коммерцией. Торговцы, промышленники, фабриканты, банкиры, выскочки нового порядка, евреи с их настырностью и богатством, от которого дух захватывало, губящие страну своей пышной вульгарностью, своим пренебрежением ко всему респектабельному, приличному и упорядоченному. А теперь заграбаставшие еще и политику страны, и не только через деньги. Поражение, которое он претерпел на выборах 1862 года от лейбориста-фабриканта (пусть всего лишь перчаток), окончательно его доконало. Англия погублена, все, что было благого в стране, уничтожено; нет смысла продолжать.

Шесть месяцев спустя он скончался в разгар половых сношений с горничной на бильярдном столе в возрасте семидесяти девяти лет, и выяснилось, что его состояние после уплаты долгов куда меньше, чем кто-либо предвидел, и что я – единственный бенефициар.

После некоторых раздумий я отдал все его деньги как раз одному из этих выскочек, чтобы они могли продолжать и дальше обрекать Англию дядюшки Тобиаса на муки и гибель. Вкратце, очень рискованное и абсолютно безнадежное вторжение в имперское горное дело, которым заправлял знакомый семьи моей матери, не только еврей, но и с репутацией очень и очень сомнительной честности. Эта расхожая оценка была лишь частично верной. Джозеф Кардано (которого я успел хорошо узнать за четверть века до его смерти в 1894 году) действительно был евреем, но, кроме того, пожалуй, самым честным человеком из всех, кого мне довелось знать. Однако знай я тогда про его репутацию, то никогда бы не доверил ему денежки дядюшки Тобиаса.

В тот момент я считал, что деньги в надежных руках, и вернулся к своей жизни, какой она была прежде. Затем в начале 1867 года я получил письмо от мистера Кардано с сообщением о некоем важном изменении, касающемся моего капиталовложения. Оно в буквальном смысле оказалось золотым, и наследство дядюшки Тобиаса приумножилось во много раз. Собственно говоря, я теперь был довольно богат, а поскольку большая часть моих денег была заработана (в известном смысле) мною самим, я счел себя вправе вручить сумму, равную наследству, моим родителям и моим сестрам, таким образом понудив, я надеюсь, смертные останки дядюшки Тобиаса совершить еще несколько оборотов в гробу.

Тем временем я обратил свои мысли к распутству, но убедился, что оно не очень мне подходит. Родители слишком хорошо меня воспитали, к тому же мой ум для этого не предназначен. Я обнаружил, что жизнь, посвященная легкомысленным поискам удовольствий, невыносимо скучна. Я снова посетил Джозефа Кардано, на этот раз, чтобы поместить мои деньги наивыгоднейшим, но безопаснейшим образом, и приготовился покинуть Англию и совершить экскурсию по Континенту в надежде, что она подскажет, как заполнить мои дни наиболее подходящим мне образом.